坂本龍一「thatness and thereness」のコード解説 [YMO関連]

扨て今回は、坂本龍一のソロアルバム『B-2 UNIT』収録の「thatness and thereness」について語って行こうと思います。楽曲そのものは静謐でシンプルな伴奏であるので和声的にもシンプルに思われてしまいそうですが、実はかなり凝ったハーモニーを垣間見る事が出来るので、そうした特殊なコードを含めて詳述する必要があろうかと思い今回のブログ記事に到ったという事に。

アルバム『B-2 UNIT』の方では2曲目(アナログではA面2曲目)に収録されており、1曲目の「differencia」は7/8拍子を28/32拍子かの様に「4拍子」に聴かせる跛行リズムのギミックが施されており、まるでそれを7/8拍子とは読み取れない楽曲の余韻を堪能する遑も無く今度は実にゆったりとしたテンポで、実に静謐な世界観で唯一のボーカル入りの楽曲(※「riot in Lagos」と「not the 6 o’clock news」には人声のSEが入っている)となっています。

今回私が譜例動画制作を企図した理由は単に、先日Plugin Allianceからバウチャーが届いたのを発端にBrainworxのbx_oberhausenを入手した事を発端とするのでありますが、偶々弄っていた音が「thatness and thereness」の冒頭の [d] 音に酷似していたからでありました(笑)。

オーバーハイムのSEMをモデリングしている事は言うまでもありませんが、頗る音が良かったのでついついデモを制作したという訳です。

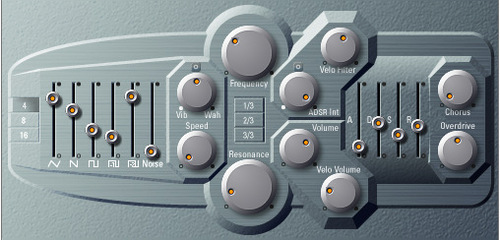

原曲の伴奏部分は矩形波を混ぜた音が顕著ですが、私はこの伴奏部をLogic Pro内蔵音源のES Pで今回制作しました。内蔵音源とは雖もこのES Pはあまり話題になる事はありませんが、かなり図太くて良い音を出す音源でもあります。

本曲の特徴的なコードについては追って語って行く事としますが、楽曲のアンサンブル自体は非常にシンプルである為重畳しいハーモニーだと感じさせないまま耳にしている方も多かろうかと思います。

シンプルなハーモニーと為しているのは、伴奏そのものがショート・ディケイという減衰系の音色である事に加え、ハーモニーを垂直レベルに稼ごうと企図する物とは異なり、線的な配慮が為されている事が顕著な点として挙げられるでしょう。

この線的な運びが和声的状況を稼いでいない事により、複雑なコードにも拘らず溷濁感の希薄な状況が耳に優しく届くのであろうかと思います。

本曲でハーモニーが潤沢になるのは、楽曲中盤以降でアコースティック・ピアノが入って来てからで、バックにはシンセ・オルガン系統の音で補完されるているのですが、デチューンを効かせてかなり高い音域で和声を稼いでいる状況ではあるものの、耳が痛くなる様な響きとはならず寧ろ非常に耳に優しい音色となっているのは驚きです。

譜例動画での本パートを見て《おや!?》と違和を抱いた方は少なくないでしょう。なぜなら拍子は6/8拍子であるにも拘らず「全音符」で充填している箇所があるからです。因みに「全休符」であるならば拍子は無関係に全休符はその拍子での全ての充填を意味している(※3/4拍子であろうと4/4拍子であろうと全休符の歴時は拍子に準則)のでありますが全音符はそうなりません。ではなぜ!? と思われるかもしれません。

この理由は、本曲がヘミオラを採る事の示唆に伴い、6/8拍子と明記されてはいるものの「全音符」として充填している小節部分は「4/4拍子」という《単純拍子》の呼吸感を要求して書いているのです。

ご存知の様に《単純拍子》というのは「単純音符」を基とする拍を取る拍子体系でありますが、6/8拍子の様な拍子は「付点音符」を基とする《複合拍子》であります。やや古い音楽体系では楽曲の拍節構造が単純拍子の流れと複合拍子との流れの折衷を採る物があり、判り易い所ではF.ショパンの「幻想即興曲」の高音部と低音部との拍節の充填が異なる例や、混合拍子ではない括弧付きでの「4/4+6/8」拍子という拍子記号を見た事がある人は少なくないかと思います。

詳述は避けますが、付点音符を基とする記譜法と単純音符を基とする記譜法のそれらが、楽曲の拍節構造の多様化によって折衷を採る様になって見受けられた物であり、本曲での「全音符」というのは、その部分だけ単純拍子を感じてくれ、という意味合いがあります。つまり6/8拍子であれば付点四分の歴時で大きく《2つでノる》という呼吸感が自然と生まれますが、全音符が4/4拍子を示唆する事で《4つでノれ》という事を意味しているのです。

4拍子に伴う変化など無いのですが、LFOの様に4つの拍動を映じ乍ら、その後に現れるヘミオラとの対比と6/8拍子に埋没されぬゆったりとしたビブラート感を頭のどこかで感じて欲しいという気持ちの現れで書いています。12小節目など付点四分音符×2つを明示しているので、茲での呼吸感は「2」に戻して欲しいという気持ちで書いているのです。

ですので、25小節目以降でヘミオラが明確となる箇所からは付点二分音符で充填させている事との対比があらためてお判りになっていただければ之幸いです。パッと見からは《誤りだろコレ!》と指摘されてしまいかねませんが、深い意味を感じ取っていただける方は斯様に解説せずともお判りいただけていたとは思うのですが、念のために加筆しておきました。

通常ならばオルガン系統の音色はかなりエネルギッシュであるので、最高で4声を稼ぐハーモニーとなれば五月蝿い程に感じてしまいかねませんが、本曲では柔和な質感がかなり配慮されていると思われます。

このオルガン風の音は基音のエネルギーを弱めに採ったオルガンとして音色設計されているのでありましょうが、私個人としてはコルグ風だと思っております。コルグ製オルガンではなく、コルグ製フィルターを装備したコルグ社のシンセ風の音を利用した、という印象です。実際にはプロフェットを駆使していたとしても、です。

コルグの独特のフィルターの軽さが、後のデジアナ志向の音ではかなりの個性を発揮するのでありまして、トライデントやmonopolyでも、エネルギッシュではない軽やかなオルガン・パッド系の音は得意としていたというのが私の個人的な印象なのですが、今回のデモではPPGを用いて制作しました。

それでは茲から楽曲解説に入りますが、「thatness and thereness」の楽曲構造として拍子は6/8拍子、テンポは「Lento」という解釈に至りました。調号はニ長調(Key=D)という風にしています。

コード譜については山下邦彦著『坂本龍一・全仕事』をヒントにしてはおりますが、同書127頁に見られる原譜となるコード譜では、それが原曲のそれとは明らかに異なる部分が少なくとも2ヶ所あるので、それについても追って詳述する事に。

扨て、6/8拍子=通称ハチロクというのは単純拍子ではなく「複合拍子」という括りです。なぜ「複合」なのかというと、拍子構造が単純音符ではないからです。

楽典で習う物ですが、単純音符とは音符の歴時を表す際に他の一切の記号を必要としない音符である事です。つまり、単純音符ではない音符とは「付点」が付されている訳です。この付点とは単純音符の歴時の半分の歴時を意味しており、歴時は複合化されています。ですので「複合拍子」と呼ばれるのであります。

この複合化された1組の歴時を「1拍」という風にカウントするので、ハチロクは、最小のパルスそのものは6拍子であっても、全体の複合化された拍子は「2組の複合音符」から成る拍子構造であるので、2拍子系の拍子に括られる事となるのです。

音楽に必要のない、算数側の知識である「約分」を音楽の拍子に勝手に適用してしまうとハチロクは3/4拍子と一緒かの様に思ってしまいかねませんが、3/4拍子と6/8拍子は全く違います。前者は3拍子体系であり、後者は2拍子体系であるのです。

処が、音楽の歴史では3/4とも6/8ともどちらにも採れるかの様なギミックを施す技法が昔から存在していました。それが「ヘミオラ」です。本曲では楽曲後半で顕著に「ヘミオラ」が使われているというのも特徴のひとつです。

例えば《コレだコレだ》と言葉がハチロクのリズムに乗っていたとします。その拍節感が2拍子を表しているのは明白ですが、《コレだコレだ》の後に続いてスピードは同じままに《コレコレコレ》と言ったら、拍が欺かれているかの様に「3つ」でノッている感が演出されます。これがヘミオラの正体です。先の例の2と3の主従関係が逆もまた然りです。

こうした前提はあらためて詳述する事になるので、念頭に置いていただければ幸いです。そこであらためてテンポについて目を向けると、本曲での「Lento」というテンポ表記は付点四分音符=61.5近傍の値が本曲のテンポという事になります。単純音符での四分音符換算だと四分音符=94辺りがオリジナルのテンポとなります。

このテンポは、アルバム収録曲3曲目「participation mystique」でのテンポへのメトリック・モジュレーションのも転じる様に形成されており、本曲の付点四分音符という歴時が後続曲となる「participation mystique」での「付点二分音符+付点八分音符+付点16分音符=32分音符×33」の歴時と同じになる様にメトリック・モジュレーションが施されております。

無論、前後のテンポは機械で測った様に正確無比な歴時のそれで連結されてはいませんが、メトリック・モジュレーションを企図しており、標榜するテンポと歴時が「付点二分音符+付点八分音符+付点16分音符=32分音符×33」というのが見て採れるので、私はこうした解釈をしているという訳です。

それでは楽曲1小節目。コードは「D△7」が継続するという状況で、伴奏となる矩形波(Square wave)パートでの上拍は連桁が大譜表の低音部と高音部を跨ぐ表記を施す書法を選びました。この意図としては、低位にある [a] 音は上拍拍頭の重要な音であり、その拍頭に連なる高音部という形が好ましいと判断したからです。

この書法が「崩れる」場所は後に現れるヘミオラと終止部となるのですが、それらについては後述します。

そうしてイントロが4小節続いての5小節目はAテーマとなりますが、茲でもコードは「D△7」のままです。5小節目から開始されるメロディー部に用いている音は2つの音色を混ぜております。NI KontaktとArturia CMI Vの2つを混ぜているものですが、前者は12平均律=12EDOの設定で後者は19ED3=「純正完全十二度19等分平均律」という異なる設定で2つの音色をミックスしております。

純正完全十二度と12EDOでの1オクターヴ+完全五度の差異は、約2セントしか違いが現れず、それらを19等分した場合は19音の中心となる10音目を調律の基準として設定すると上下に各単位音程は12EDOに対して約0.2セントほどの違いが現れる程度の違いしか得られません。とはいえ、この僅かな差のデチューンが欲しかったのでこの様な2つの音色を混ぜています。

2つの音色は音律こそ異なりますが、基は一緒の音色であります。基はCMI Vのデフォルトのボイス・パッドであり、ティアーズ・フォー・フィアーズの「Shout」の中盤に聴かれるボイス・パッドのリード音と言えばイメージしやすいかと思いますが、この音色を基にして不要なパーシャル(部分音)をSPEARを使って省き、PraatとAudioSculptで基音はそのままに部分音のみシフトさせつつフォルマントを編集したという訳です。

(※このVoxリードは嘗て、フェアライト以外のハードウェアではE-muのVintage Keysのプリセットにもなっており、現在ではE-muのDigital Sound FactoryでVintage Keysのサウンドフォント・サンプルとしてリリースされており、パッチ名は 'Ye-ei-ei' という風にネーミングされて今猶入手が可能)

その上で、PraatとAudioSculptでそれぞれ異なるパラメータで趣きの異なるパッド音に仕立て上げながら坂本龍一の声に似る様にパーシャルを移動&転化し、Praatで編集した2秒尺のオーディオ=A、AudioSculptで編集した2秒釈のオーディオ=Bという2種類のオーディオ・ファイルを作り、其々の波形に対してHit ’n’ MixのRipXを使って、チャカ・カーンの「Whatcha Gonna Do For Me」からビブラートのみを拝借して、それぞれのオーディオに対してビブラートを適用&添加。

これら2種類のオーディオ・ファイルはレイヤーを組まずに、その1音だけでピッチの移高をサンプラーで制御する事になるので、ピッチが異なる毎にフォルマント感がズレて行くのがお判りになると思います。

私は、この音を坂本龍一の声に似せる為に中央ドより短三度低い本曲の属音 [a] を中心にサンプリングを施しているので、この [a] より高い/低い音は、基準のフォルマントとはズレて来るのはお判りになろうかと思います。

また、基のパッド音が持っていた高次倍音はかなり消したのですが、あまり消し過ぎてもおかしな音になってしまうので、そこそこに消した音となっています。音が低くなる毎に消し切る事のない随伴する高次倍音の存在を認識しやすくなっているので、いくら似せようともそれが「ニセ」である事がバレバレになってしまうのでありますが、冒頭さえ似せればツカミはオッケーという感じで仕上げた物に過ぎない事はご容赦願いたいと思います。

5小節目からのシンセ・オルガンのパートは括弧および注釈が付けられている様に、オリジナルの3番リピート時を反映した記譜となっており、デモでは反映されておりませんのでご注意下さい。音が聴こえないとは雖も、このパートの採譜は特に注意を払っているので、まあ間違いは無いでしょう(笑)。楽譜そのものに間違いはありませんが、後述する事となるコード表記の部分ではひとつだけ注意していただきたい箇所があるので、それについて追って説明させていただきます。

6小節目もコードは同様で、7〜8小節目ではコードが「C♯7」へと変化します。これは楽譜上で「E♯」が現れるという事を意味します。トニック「D△7」からの「異度」つまり「♮Ⅶ」からの副次ドミナントとしての変化和音であるという事を明示しているが故の解釈であろう事は明白です。ですので、ここは短二度下行としての「C♯何某」と表記する事が重要であり、決して増一度下行としての「D♭何某」ではないという訳ですね。

9〜10小節目ではコードが「C△7」へと変化します。先行和音はこのコードにとっての「♭Ⅱ」という立場であろう、トライトーン・サブスティテューション(三全音代理)となる進行である事もこれまた明白であるのだから、ここも異度由来での「B♯何某」にすべきではないか!? と思われる向きもあるでしょうが、先行和音のドミナント7thコードが「副次」という調性を遵守する立場を鑑みれば、そうして調性を俯瞰した時に生ずる半音階の立場は「全音階的半音>半音階的半音」という調的なパワーバランスとなる為、半音階的半音とならざるを得ない立場の先行和音としてのドミナント7thは、後続和音に対して異度を強要する程の立場ではないとして考える事も可能ではありましょう。

11〜12小節目下拍でのコードは「B7add4」です。原譜となるコード譜では「B7sus」と書かれておりますが、坂本本人は「sus4」ではない事を「sus」と表記している可能性がありますし、「sus4」と「add4」というコード表記自体にそれほど拘泥してはいないという事も考えられます。

本人からすればコード譜よりも五線譜の方が重要でしょうから、コード表記にそれほど拘泥してはいないであろうという推察におよぶのは後に現れる別のコードでも見受けられるので、コード譜をそれほど重視する必要はないと私自身は考えます。

12小節目上拍では「B7」という風に変化しており、コード進行的には「B7sus4 -> B7」とほぼ同様なのですが、先行和音は「B7add4」の響きをシンセ・オルガンが補っているという訳です。本曲で現れるドミナント7thの多くは「add4」の響きを優勢にしているという所が、強い調性感への些細な抗いという側面を垣間見る事ができます。

音楽的な力関係からすれば、各所で現れるドミナント7thコードでのムシカ・フィクタという原調への「反発」など、調性という「権力」からすれば瑣末事にも捉えうる小さな物でもあるのですが、響きとしては耳が傾くほどの力はあるという事を明示しているのであろうと思われます。

13小節目でのコードは「G♯m7」へと進んでおり、原調からすれば対蹠の地でもありますが、原調の平行短調(=Bm)の同主調(=B)という音脈からの更なる平行短調という経路を辿れば然程遠い脈絡ではない事が判ります。

14小節目でのコードは「C♯m9」であり、[dis] 音を付与する事が重要であります。原調の余薫が強く残る状況であれば [dis] は忌避されるであろうと思われるので、明確な一時転調として解釈した方が良いかと思われます。

15小節目でのコードは「G♯m7(11)」となり、原調からの三全音対蹠という脈絡である [cis] と、三全音転調を明確にする [gis] から見た属音 [dis] を一絡げにするという立場の表明でもあり、執拗に転調感が現れている事になります。

16小節目のコードは「G♯7」が正しい表記で、コード表記よりも楽譜の方を見ていただければ幸いです(笑)。[his] を生じているというというのがポイントです。ブログの方では再三コード表記の話題を引き合いに出しているにも拘らず、私自身がコード表記そのものを軽んじているという事があらためてお判りになってしまうかもしれませんが、失礼致しました。

扨て、17小節目のコードは「Em△9」でありますが、坂本本人の原譜のコード譜では「E─9」と表記されているので、単にコード表記のそれを読んでしまうと「Em9」でしかないのです。とはいえ本箇所のコードは [dis] 音が明示的に呈示されており、後のアコースティック・ピアノの方でもこの [dis] は奏されておりますし、長七度に対して短七度相当の音 [d] が併存している訳でもありません。

こうした本人の表記については決してコード表記のミスなのではなく、短和音上での長七度+長九度というコード表記そのものについては本人も然程拘泥してはいない=譜面の音が全てというスタンスであるが故の表記なのであろうと私は考えております。

無論、現今社会では「マイナー・メジャー・ナインス」というコード表記も一般化して来ており(パット・メセニーやウォルター・ベッカーは多用)、和声的状況となるハーモニー形成にボーカル・パートが一役買っているにせよ、コード表記というのはあくまでも「伴奏側が簡便的なハーモニー状況という表記で済む為の措置」というのが大前提である為、伴奏に七度の無い状況は「Em add9」および「Em(9)」という表記こそが坂本本人からすればより正確な表記なのであり、コード表記として長七度音を添加する必要は無い訳ですね。

唯、私の場合はそうしたコード表記の大前提を熟知してはいても、本曲に限らず徹頭徹尾「当該箇所のハーモニー状況をコードでも表す」という事にも重きを置いているので、一般的なコード表記のそれとは異なるので、その辺りはあらためてご理解願いたいと思います。

まあ、こうした状況を詳らかにしようがしまいが、「Em△9」というハーモニー状況に進んでいる所が凄いのであり、非凡な例であると言えるでしょう。

また、この「Em△9」というコードが [e] をトニックとする旋律的短音階=メロディック・マイナー・モードを喚起しており、原調のⅡ度(上主和音)の変化和音(Eドリアンの第7音が臨時的に半音上がる)とのコモン・トーン(=共通音)として対応する様にして進行しているという事にもなっているのです。

19〜20小節目のコード表記は「Gm7(♯11)」としておりますが、原譜となるコード譜では坂本本人は「Gm6」としています。とはいえ、オルガン・パートを見てみれば低い方から [e・a・b・cis] として、どちらもコード表記を満たしてはいません。これはどういう意図なのか!? という事を、先ずはオリジナルのハーモニーを踏襲した方の解釈として説明する事にしましょう。

結論から言えば、私は「Gm9(♯11)」と表記しようとした物なのですが、この表記を採ったとしてもコード表記の側では包含してしまう7th相当の音が実際には存在しないので、コード表記が最も正確な状況となるには「Gm69(♯11)」であり、これは「A△/Gm」というポリコードとして表記した方が最もスムーズに伝わるであろうかと思います。

私は単にマイナー・コード(しかもマイナー13thという副十三和音)且つ♯11th音を包含するアーサー・イーグルフィールド・ハル風の近代和声の感じを明示したかったので、楽曲の方では存在しない7th音を明示してまで表してしまったという物でありますが、私がそこまでして7th音を包含する事になってしまう表記を優先するとすれば「Gm13(♯11)」が副十三和音を示す型であり、これをオリジナルに反映させる表記にするならば「Gm13(♯11)omit 7」が最も状況を示す物であるのですが、私の意図としては単に「Gm9(♯11)」という表記を急く物としてお許しいただければと思います。最も状況を正確に表しているのは「Gm69(♯11)」であります。

原譜の方では、あるべき [a・cis] が「Gm6」という表記では見えない為、着想段階では単に「Gm6」であったのかもしれません。その後 [a・cis] が添加されたのでしょうが、全く不自然さが無く溶け込んでいるという点はあらためて凄い世界観であると、《こうでなければいけなかった》と思わんばかりの和声の現実に驚かされます。こういうさりげなさが坂本龍一の凄さだと思い知らされます。

尚、山下邦彦著『坂本龍一の音楽』での324頁では「thatness and thereness」のピアノ・バージョンでのコード譜の図版が掲載されておりますが、こちらのバージョンは原調と比して半音高く移調(変ホ長調、Key=E♭)された物です。

当該和音は「A♭m69」と表記されており、下属和音が短和音へと変化した上での「6th add 9th」という事は明示されているものの、最も重要な「♯11th」音を明記していないのはハル流およびヒンデミット流の和音体系のそれがジャズ/ポピュラー音楽フィールドでは一般的ではないコード表記を選択する上では障壁とならざるを得ない判断になりかねないでしょうし、たかだかコード表記が足枷となってしまうのは本末転倒であり《バックの演奏を聴けば判るだろ!》という氏の思いが伝わって来る様でもあります。

ハルの『近代和声の説明と応用』やヒンデミットの『作曲の手引』の何れにも明記されている特殊な和音として括られる事になる、短和音上での「♯11th」音というのは結局のところ《属和音ではない副和音が三全音を包含》している事こそが重要であるのです。

処がジャズ/ポピュラー音楽では、スクリャービン、シリンガー、スロニムスキー、という流れを汲んでアルフレッド・デイやヴィルヘルム・マーラーを援用する形で属和音を基本とする上方倍音列の因果関係を重視した和音設計が根柢にありますから、《副和音で三全音が現れる状況は結果的に属和音の何某かの断片に過ぎない》という立場を取らざるを得ない訳ですね。

同様にして下部共鳴(下方倍音列)には否定的な立場を採らざるを得ないという自縄自縛に陥ってしまう訳ですが、こうした基礎に則っているコード表記が現状では閉塞してしまう状況が多々見受けられるとは雖も、共有しうる状況=コード表記の為の共通理解は等しいので今猶コード表記は一定の共通理解の下で使われているに過ぎない物です。

アルフレッド・デイの場合は、Ⅳ6 -> I という進行のそれは結果的に「属十一和音の断片からの解決」と見做した(リンク先PDFの90ページ)のであり、ヴィルヘルム・マーラーは通奏低音の流儀とは異なるコード表記体系の基礎を再整備した人物であり、こうした状況を援用した上でコード表記は整備されているという事です。

ヒンデミットの場合はヘルムホルツが基礎となっている訳ですが、差音の存在を主目的にした上で属和音への抗いを肯定している物でもあります。機能和声での「長三和音」という立場は非常に強固なものであり、全音階的に長三和音の三度下方に現れる短和音という立場は、上方三度にある長和音の機能に準ずるだけの和音=副和音という立場であるに過ぎない為、《短和音が三全音を包含など何を抜かすか!》という立場を採ろうとするのも判らないでもありません。

唯、心理的側面が属和音を叛く事がある様に、そうした心理的状況を肯定的に捉えた大家達の意志は時代を重ねる毎に正当性を増しているのも確かなのであり、マイナー・コード上で♮13th音や♯11th音が生ずるのは必然であるという事もまた屈伏せざるを得ない事実なのであろうと思いますが、広く知れ渡った体系の「一般化」の表記の側がなかなかそれを許そうとはしない向きがあるという事は私も知っています。

但し、そうした一般的な共通理解とやらは概して、凡庸な人達の為だけにある体系でしかないという事も同時に知っていて欲しいところではあります。

斯様な側面をあらためて勘案した上で「Gm69(♯11)」という三全音を包含する副和音という状況は結果的に、七度音をオミットする副十三和音の断片と解釈する事も可能なのです。但し、坂本本人がオリジナル・テイクは固よりピアノ・トリオ・バージョンの方でも「♯11th」音を明記していないのは、単にコード表記が一般的でない所に配慮しているのであろうと思われ、アンサンブルの実際としては [cis] が明確に使われている状況を勘案すれば自ずと答は決まって来るであろうと思います。

尚、19小節目のボーカル・パートでのシンコペーション前の長前打音 [cist] という、原調での導音より50セント高い音はヴィシネグラツキー流に云う処の ‘quarter-tonal seventh’ という物であります。導音より高い所から採っているのが1番の部分では非常に顕著であります。3番では高い方から採っているので異なるのですが、クォーター・トーナル7thの方は看過する事ができないので本譜例動画で踏襲したという訳です。

21〜24小節目での「A7add4」は、これもまた非凡で、坂本龍一たらしめていると実感させられる部分で、何より伴奏での「二度音程のぶつけ方」が素晴らしいと思います。原調のドミナント部でトニックを先取りする事になるのですから、調性への向き方が正対していない事があらためて判ります。

調性という支配力を無関係に2音が存在する時、これらの2音はどちらに中心音(フィナリス)があるのはご存知でしょうか!? これはリップス/マイヤーの法則で知られる物ですが、高位にある音がフィナリスとしての地位を持つ事になります。

21小節目上拍で ’Sq’ パートが下属音&属音の2度を見せますが、これらの2音の主従関係として高位にある属音が中心音としての力を持つ事になるので、この力を利用して「より上方」へという足がかりにして伴奏をさらに推し進めるのは好ましい状況でありましょう。

そこで次に登場する「二度ぶつけ」は、主音と上主音です。これら2音だけを拔萃して良いのであるならば其処には調的な支配力は消えて高位の上主音に力が宿る「筈」です。然し乍ら茲では、調的な引力に加え和声的な支配力が加わり、属和音上では本位十一度を伴わせなければ現れる事のない主音=本位十一度としての音を加えているので、これが強烈なインパクトを残すのです。

単に「二度ぶつけ」が無く「主音=本位十一度としての」音が現れている状況ならば、その主音は属和音上で「導音」への牽引力を持ちますが(不協和音であろうとも和声的な状況として安定的な体へ収まろうとする為)、二度ぶつけである事により [主音→導音] という動きを封じつつ反発力という磁力を得て上方へ向かおうとしている訳ですね。この「上方」へ向かおうとする牽引力の源泉は、二度音程の高位の音が中心音としての力を受け持つ事で更なる上行で [a] へ向かっているという訳です。これは凡庸な人では出来ないアレンジでありましょう。

オルガン・パートの方はこれらの4小節の内、前半2小節を最高音で [d] を掛留させて後半2小節で [cis] に進んでいるのですが、伴奏そのものは同様なのでコードの解釈は「A7add4」のままで済む事となり、「A7sus4」では無いという事があらためてお判りになろうかと思います。

25小節目からはオルガン・パートを除けば総じてヘミオラを採っているので、そのあからさまな表記に否が応でもお判りになるかと思いますが(笑)、本来ヘミオラというのは楽譜上で態々注釈を付けて明示する物ではありません。拍節構造を読み手が見抜いてこその姿なので、作者の隠された意図を汲んでナンボの世界観であるのです。

とはいえ、ジャズ/ポピュラー音楽はヘミオラすら知らない人々が多数存在するので、音楽的深部を明示する以上は注記せざるを得ない訳です。

また、’Sq’ パートでのヘミオラは25〜28小節の4小節で終わる様にしておりますが、「L&R」で示しているステレオ・パノラマで振っているパートのそれらは、それぞれの声部で含んでいる「二度」音程による順次進行が「錯聴」として聴こえる音響心理的特性を用いた技法を明示している物で、結果的に八分音符に依る [h - cis] の順次進行の繰り返しとして聴こえる状況を楽譜で示している物です。

この音響心理的な技法は、G.A.ミラーが中心となり ‘auditory stream segregation’ として1950年代に発見された錯聴の一種に括られる物で、日本国内では「音脈分凝」と呼ばれている物です。

高位にある音に牽引力がある様に聴こえるのですが、音脈分凝は聴取者の「利き腕」の違いで、ステレオ・パノラマの左右の振られる順序が変わるとも言われています(本曲ではパノラマ感の順序の違いは起こりません)。

この音脈分凝は、他のパートが奏されている間は声部間を結ぶ斜線が示している旋律として近くする筈ですが、オルガン・パートも鳴り止んだ時には三度音程の跳躍進行が左右に振れる様に聴こえる筈です。それでも順次進行の方を明示しているのは、音脈分凝の技法が終わっていない事を示しているが故の事なのであります。

この他にも両耳分離聽とも知られている物では、器楽的経験の多い人は右耳優位とか、音列をひとつひとつ分析的に聴くか俯瞰的に聴くかに依って両耳の優位性が変化するという研究もあったりします。

また、錯聴での順次進行部分はヘミオラに対して「4」でノるという「セスクイテルツィア」という構造が現れている状況でもあるので、こうした錯綜感のあるポリリズムが周到に盛り込まれている容赦のなさが坂本龍一の凄さのひとつであるとも言えるでしょう。

33小節目での ‘M Pad’ パートが示しているのは、1オクターヴ下もオクターヴ・ユニゾンで鳴っている事を示している物です。

34小節目でのオルガン・パートでは破線スラーを用いてピッチが400セント下方の音程幅を下限として善事ポルタメントしており、そこから概ね225セントほど上昇して欲しいという事を示している物ですが、下限域はともかく、そこから上昇するそれは225セントをきっちり維持する必要はありません。

今回の譜例動画はお気付きの方も居られるとは思いますが、SMuFLに対応したFinale Maestroで作っており、微分音も積極的に使用できる様になっています。

43小節目では拍子が4/8に変化しており、拍節構造も連桁ではなく旗で示しているのは注意喚起に依る物です。旗を明示的にする際の拍節構造は時としてメゾスタッカートの様に作用させる事もありますが、茲では単に注意喚起になっているに過ぎません。

この譜例動画での43小節目が本曲の終止部を表しているのですが、メトリック・モジュレーションを明示している様に、本曲の付点四分音符の歴時は後続の「「付点二分音符+付点八分音符+付点16分音符」の歴時に等しいという事を示しております。

後続でのテンポは即ち、最小単位の音符を32分音符で換算した場合「32分音符×33」の歴時が先行曲での付点四分音符の歴時と一致するとなる訳で、これは本記事冒頭で語った通りです。譜例動画では暫くの間、後続楽曲となる「participation mystique」のデモが続行されますが、それは既に他の譜例動画としてアップロードをしているので、本曲としての譜例動画の役割は終えているので譜例が進む事はありません。

そうしてデモの方も「ユキヒロ終わり」よろしく、それよりも無慈悲に終わってデモの再生終了となる訳ですが、ヘミオラ、セスクイテルツィア、リップス/マイヤーの法則、副和音の三全音包含、属十一和音、音脈分凝に伴う錯聴、メトリック・モジュレーションという音楽的にも非常に重要な要素がふんだんに盛り込まれた楽曲となっているのが本曲「thatness and thereness」であるという事を是非とも再確認してほしいと思います。

アルバム『B-2 UNIT』の方では2曲目(アナログではA面2曲目)に収録されており、1曲目の「differencia」は7/8拍子を28/32拍子かの様に「4拍子」に聴かせる跛行リズムのギミックが施されており、まるでそれを7/8拍子とは読み取れない楽曲の余韻を堪能する遑も無く今度は実にゆったりとしたテンポで、実に静謐な世界観で唯一のボーカル入りの楽曲(※「riot in Lagos」と「not the 6 o’clock news」には人声のSEが入っている)となっています。

今回私が譜例動画制作を企図した理由は単に、先日Plugin Allianceからバウチャーが届いたのを発端にBrainworxのbx_oberhausenを入手した事を発端とするのでありますが、偶々弄っていた音が「thatness and thereness」の冒頭の [d] 音に酷似していたからでありました(笑)。

オーバーハイムのSEMをモデリングしている事は言うまでもありませんが、頗る音が良かったのでついついデモを制作したという訳です。

原曲の伴奏部分は矩形波を混ぜた音が顕著ですが、私はこの伴奏部をLogic Pro内蔵音源のES Pで今回制作しました。内蔵音源とは雖もこのES Pはあまり話題になる事はありませんが、かなり図太くて良い音を出す音源でもあります。

本曲の特徴的なコードについては追って語って行く事としますが、楽曲のアンサンブル自体は非常にシンプルである為重畳しいハーモニーだと感じさせないまま耳にしている方も多かろうかと思います。

シンプルなハーモニーと為しているのは、伴奏そのものがショート・ディケイという減衰系の音色である事に加え、ハーモニーを垂直レベルに稼ごうと企図する物とは異なり、線的な配慮が為されている事が顕著な点として挙げられるでしょう。

この線的な運びが和声的状況を稼いでいない事により、複雑なコードにも拘らず溷濁感の希薄な状況が耳に優しく届くのであろうかと思います。

本曲でハーモニーが潤沢になるのは、楽曲中盤以降でアコースティック・ピアノが入って来てからで、バックにはシンセ・オルガン系統の音で補完されるているのですが、デチューンを効かせてかなり高い音域で和声を稼いでいる状況ではあるものの、耳が痛くなる様な響きとはならず寧ろ非常に耳に優しい音色となっているのは驚きです。

譜例動画での本パートを見て《おや!?》と違和を抱いた方は少なくないでしょう。なぜなら拍子は6/8拍子であるにも拘らず「全音符」で充填している箇所があるからです。因みに「全休符」であるならば拍子は無関係に全休符はその拍子での全ての充填を意味している(※3/4拍子であろうと4/4拍子であろうと全休符の歴時は拍子に準則)のでありますが全音符はそうなりません。ではなぜ!? と思われるかもしれません。

この理由は、本曲がヘミオラを採る事の示唆に伴い、6/8拍子と明記されてはいるものの「全音符」として充填している小節部分は「4/4拍子」という《単純拍子》の呼吸感を要求して書いているのです。

ご存知の様に《単純拍子》というのは「単純音符」を基とする拍を取る拍子体系でありますが、6/8拍子の様な拍子は「付点音符」を基とする《複合拍子》であります。やや古い音楽体系では楽曲の拍節構造が単純拍子の流れと複合拍子との流れの折衷を採る物があり、判り易い所ではF.ショパンの「幻想即興曲」の高音部と低音部との拍節の充填が異なる例や、混合拍子ではない括弧付きでの「4/4+6/8」拍子という拍子記号を見た事がある人は少なくないかと思います。

詳述は避けますが、付点音符を基とする記譜法と単純音符を基とする記譜法のそれらが、楽曲の拍節構造の多様化によって折衷を採る様になって見受けられた物であり、本曲での「全音符」というのは、その部分だけ単純拍子を感じてくれ、という意味合いがあります。つまり6/8拍子であれば付点四分の歴時で大きく《2つでノる》という呼吸感が自然と生まれますが、全音符が4/4拍子を示唆する事で《4つでノれ》という事を意味しているのです。

4拍子に伴う変化など無いのですが、LFOの様に4つの拍動を映じ乍ら、その後に現れるヘミオラとの対比と6/8拍子に埋没されぬゆったりとしたビブラート感を頭のどこかで感じて欲しいという気持ちの現れで書いています。12小節目など付点四分音符×2つを明示しているので、茲での呼吸感は「2」に戻して欲しいという気持ちで書いているのです。

ですので、25小節目以降でヘミオラが明確となる箇所からは付点二分音符で充填させている事との対比があらためてお判りになっていただければ之幸いです。パッと見からは《誤りだろコレ!》と指摘されてしまいかねませんが、深い意味を感じ取っていただける方は斯様に解説せずともお判りいただけていたとは思うのですが、念のために加筆しておきました。

通常ならばオルガン系統の音色はかなりエネルギッシュであるので、最高で4声を稼ぐハーモニーとなれば五月蝿い程に感じてしまいかねませんが、本曲では柔和な質感がかなり配慮されていると思われます。

このオルガン風の音は基音のエネルギーを弱めに採ったオルガンとして音色設計されているのでありましょうが、私個人としてはコルグ風だと思っております。コルグ製オルガンではなく、コルグ製フィルターを装備したコルグ社のシンセ風の音を利用した、という印象です。実際にはプロフェットを駆使していたとしても、です。

コルグの独特のフィルターの軽さが、後のデジアナ志向の音ではかなりの個性を発揮するのでありまして、トライデントやmonopolyでも、エネルギッシュではない軽やかなオルガン・パッド系の音は得意としていたというのが私の個人的な印象なのですが、今回のデモではPPGを用いて制作しました。

それでは茲から楽曲解説に入りますが、「thatness and thereness」の楽曲構造として拍子は6/8拍子、テンポは「Lento」という解釈に至りました。調号はニ長調(Key=D)という風にしています。

コード譜については山下邦彦著『坂本龍一・全仕事』をヒントにしてはおりますが、同書127頁に見られる原譜となるコード譜では、それが原曲のそれとは明らかに異なる部分が少なくとも2ヶ所あるので、それについても追って詳述する事に。

扨て、6/8拍子=通称ハチロクというのは単純拍子ではなく「複合拍子」という括りです。なぜ「複合」なのかというと、拍子構造が単純音符ではないからです。

楽典で習う物ですが、単純音符とは音符の歴時を表す際に他の一切の記号を必要としない音符である事です。つまり、単純音符ではない音符とは「付点」が付されている訳です。この付点とは単純音符の歴時の半分の歴時を意味しており、歴時は複合化されています。ですので「複合拍子」と呼ばれるのであります。

この複合化された1組の歴時を「1拍」という風にカウントするので、ハチロクは、最小のパルスそのものは6拍子であっても、全体の複合化された拍子は「2組の複合音符」から成る拍子構造であるので、2拍子系の拍子に括られる事となるのです。

音楽に必要のない、算数側の知識である「約分」を音楽の拍子に勝手に適用してしまうとハチロクは3/4拍子と一緒かの様に思ってしまいかねませんが、3/4拍子と6/8拍子は全く違います。前者は3拍子体系であり、後者は2拍子体系であるのです。

処が、音楽の歴史では3/4とも6/8ともどちらにも採れるかの様なギミックを施す技法が昔から存在していました。それが「ヘミオラ」です。本曲では楽曲後半で顕著に「ヘミオラ」が使われているというのも特徴のひとつです。

例えば《コレだコレだ》と言葉がハチロクのリズムに乗っていたとします。その拍節感が2拍子を表しているのは明白ですが、《コレだコレだ》の後に続いてスピードは同じままに《コレコレコレ》と言ったら、拍が欺かれているかの様に「3つ」でノッている感が演出されます。これがヘミオラの正体です。先の例の2と3の主従関係が逆もまた然りです。

こうした前提はあらためて詳述する事になるので、念頭に置いていただければ幸いです。そこであらためてテンポについて目を向けると、本曲での「Lento」というテンポ表記は付点四分音符=61.5近傍の値が本曲のテンポという事になります。単純音符での四分音符換算だと四分音符=94辺りがオリジナルのテンポとなります。

このテンポは、アルバム収録曲3曲目「participation mystique」でのテンポへのメトリック・モジュレーションのも転じる様に形成されており、本曲の付点四分音符という歴時が後続曲となる「participation mystique」での「付点二分音符+付点八分音符+付点16分音符=32分音符×33」の歴時と同じになる様にメトリック・モジュレーションが施されております。

無論、前後のテンポは機械で測った様に正確無比な歴時のそれで連結されてはいませんが、メトリック・モジュレーションを企図しており、標榜するテンポと歴時が「付点二分音符+付点八分音符+付点16分音符=32分音符×33」というのが見て採れるので、私はこうした解釈をしているという訳です。

それでは楽曲1小節目。コードは「D△7」が継続するという状況で、伴奏となる矩形波(Square wave)パートでの上拍は連桁が大譜表の低音部と高音部を跨ぐ表記を施す書法を選びました。この意図としては、低位にある [a] 音は上拍拍頭の重要な音であり、その拍頭に連なる高音部という形が好ましいと判断したからです。

この書法が「崩れる」場所は後に現れるヘミオラと終止部となるのですが、それらについては後述します。

そうしてイントロが4小節続いての5小節目はAテーマとなりますが、茲でもコードは「D△7」のままです。5小節目から開始されるメロディー部に用いている音は2つの音色を混ぜております。NI KontaktとArturia CMI Vの2つを混ぜているものですが、前者は12平均律=12EDOの設定で後者は19ED3=「純正完全十二度19等分平均律」という異なる設定で2つの音色をミックスしております。

純正完全十二度と12EDOでの1オクターヴ+完全五度の差異は、約2セントしか違いが現れず、それらを19等分した場合は19音の中心となる10音目を調律の基準として設定すると上下に各単位音程は12EDOに対して約0.2セントほどの違いが現れる程度の違いしか得られません。とはいえ、この僅かな差のデチューンが欲しかったのでこの様な2つの音色を混ぜています。

2つの音色は音律こそ異なりますが、基は一緒の音色であります。基はCMI Vのデフォルトのボイス・パッドであり、ティアーズ・フォー・フィアーズの「Shout」の中盤に聴かれるボイス・パッドのリード音と言えばイメージしやすいかと思いますが、この音色を基にして不要なパーシャル(部分音)をSPEARを使って省き、PraatとAudioSculptで基音はそのままに部分音のみシフトさせつつフォルマントを編集したという訳です。

(※このVoxリードは嘗て、フェアライト以外のハードウェアではE-muのVintage Keysのプリセットにもなっており、現在ではE-muのDigital Sound FactoryでVintage Keysのサウンドフォント・サンプルとしてリリースされており、パッチ名は 'Ye-ei-ei' という風にネーミングされて今猶入手が可能)

その上で、PraatとAudioSculptでそれぞれ異なるパラメータで趣きの異なるパッド音に仕立て上げながら坂本龍一の声に似る様にパーシャルを移動&転化し、Praatで編集した2秒尺のオーディオ=A、AudioSculptで編集した2秒釈のオーディオ=Bという2種類のオーディオ・ファイルを作り、其々の波形に対してHit ’n’ MixのRipXを使って、チャカ・カーンの「Whatcha Gonna Do For Me」からビブラートのみを拝借して、それぞれのオーディオに対してビブラートを適用&添加。

これら2種類のオーディオ・ファイルはレイヤーを組まずに、その1音だけでピッチの移高をサンプラーで制御する事になるので、ピッチが異なる毎にフォルマント感がズレて行くのがお判りになると思います。

私は、この音を坂本龍一の声に似せる為に中央ドより短三度低い本曲の属音 [a] を中心にサンプリングを施しているので、この [a] より高い/低い音は、基準のフォルマントとはズレて来るのはお判りになろうかと思います。

また、基のパッド音が持っていた高次倍音はかなり消したのですが、あまり消し過ぎてもおかしな音になってしまうので、そこそこに消した音となっています。音が低くなる毎に消し切る事のない随伴する高次倍音の存在を認識しやすくなっているので、いくら似せようともそれが「ニセ」である事がバレバレになってしまうのでありますが、冒頭さえ似せればツカミはオッケーという感じで仕上げた物に過ぎない事はご容赦願いたいと思います。

5小節目からのシンセ・オルガンのパートは括弧および注釈が付けられている様に、オリジナルの3番リピート時を反映した記譜となっており、デモでは反映されておりませんのでご注意下さい。音が聴こえないとは雖も、このパートの採譜は特に注意を払っているので、まあ間違いは無いでしょう(笑)。楽譜そのものに間違いはありませんが、後述する事となるコード表記の部分ではひとつだけ注意していただきたい箇所があるので、それについて追って説明させていただきます。

6小節目もコードは同様で、7〜8小節目ではコードが「C♯7」へと変化します。これは楽譜上で「E♯」が現れるという事を意味します。トニック「D△7」からの「異度」つまり「♮Ⅶ」からの副次ドミナントとしての変化和音であるという事を明示しているが故の解釈であろう事は明白です。ですので、ここは短二度下行としての「C♯何某」と表記する事が重要であり、決して増一度下行としての「D♭何某」ではないという訳ですね。

9〜10小節目ではコードが「C△7」へと変化します。先行和音はこのコードにとっての「♭Ⅱ」という立場であろう、トライトーン・サブスティテューション(三全音代理)となる進行である事もこれまた明白であるのだから、ここも異度由来での「B♯何某」にすべきではないか!? と思われる向きもあるでしょうが、先行和音のドミナント7thコードが「副次」という調性を遵守する立場を鑑みれば、そうして調性を俯瞰した時に生ずる半音階の立場は「全音階的半音>半音階的半音」という調的なパワーバランスとなる為、半音階的半音とならざるを得ない立場の先行和音としてのドミナント7thは、後続和音に対して異度を強要する程の立場ではないとして考える事も可能ではありましょう。

11〜12小節目下拍でのコードは「B7add4」です。原譜となるコード譜では「B7sus」と書かれておりますが、坂本本人は「sus4」ではない事を「sus」と表記している可能性がありますし、「sus4」と「add4」というコード表記自体にそれほど拘泥してはいないという事も考えられます。

本人からすればコード譜よりも五線譜の方が重要でしょうから、コード表記にそれほど拘泥してはいないであろうという推察におよぶのは後に現れる別のコードでも見受けられるので、コード譜をそれほど重視する必要はないと私自身は考えます。

12小節目上拍では「B7」という風に変化しており、コード進行的には「B7sus4 -> B7」とほぼ同様なのですが、先行和音は「B7add4」の響きをシンセ・オルガンが補っているという訳です。本曲で現れるドミナント7thの多くは「add4」の響きを優勢にしているという所が、強い調性感への些細な抗いという側面を垣間見る事ができます。

音楽的な力関係からすれば、各所で現れるドミナント7thコードでのムシカ・フィクタという原調への「反発」など、調性という「権力」からすれば瑣末事にも捉えうる小さな物でもあるのですが、響きとしては耳が傾くほどの力はあるという事を明示しているのであろうと思われます。

13小節目でのコードは「G♯m7」へと進んでおり、原調からすれば対蹠の地でもありますが、原調の平行短調(=Bm)の同主調(=B)という音脈からの更なる平行短調という経路を辿れば然程遠い脈絡ではない事が判ります。

14小節目でのコードは「C♯m9」であり、[dis] 音を付与する事が重要であります。原調の余薫が強く残る状況であれば [dis] は忌避されるであろうと思われるので、明確な一時転調として解釈した方が良いかと思われます。

15小節目でのコードは「G♯m7(11)」となり、原調からの三全音対蹠という脈絡である [cis] と、三全音転調を明確にする [gis] から見た属音 [dis] を一絡げにするという立場の表明でもあり、執拗に転調感が現れている事になります。

16小節目のコードは「G♯7」が正しい表記で、コード表記よりも楽譜の方を見ていただければ幸いです(笑)。[his] を生じているというというのがポイントです。ブログの方では再三コード表記の話題を引き合いに出しているにも拘らず、私自身がコード表記そのものを軽んじているという事があらためてお判りになってしまうかもしれませんが、失礼致しました。

扨て、17小節目のコードは「Em△9」でありますが、坂本本人の原譜のコード譜では「E─9」と表記されているので、単にコード表記のそれを読んでしまうと「Em9」でしかないのです。とはいえ本箇所のコードは [dis] 音が明示的に呈示されており、後のアコースティック・ピアノの方でもこの [dis] は奏されておりますし、長七度に対して短七度相当の音 [d] が併存している訳でもありません。

こうした本人の表記については決してコード表記のミスなのではなく、短和音上での長七度+長九度というコード表記そのものについては本人も然程拘泥してはいない=譜面の音が全てというスタンスであるが故の表記なのであろうと私は考えております。

無論、現今社会では「マイナー・メジャー・ナインス」というコード表記も一般化して来ており(パット・メセニーやウォルター・ベッカーは多用)、和声的状況となるハーモニー形成にボーカル・パートが一役買っているにせよ、コード表記というのはあくまでも「伴奏側が簡便的なハーモニー状況という表記で済む為の措置」というのが大前提である為、伴奏に七度の無い状況は「Em add9」および「Em(9)」という表記こそが坂本本人からすればより正確な表記なのであり、コード表記として長七度音を添加する必要は無い訳ですね。

唯、私の場合はそうしたコード表記の大前提を熟知してはいても、本曲に限らず徹頭徹尾「当該箇所のハーモニー状況をコードでも表す」という事にも重きを置いているので、一般的なコード表記のそれとは異なるので、その辺りはあらためてご理解願いたいと思います。

まあ、こうした状況を詳らかにしようがしまいが、「Em△9」というハーモニー状況に進んでいる所が凄いのであり、非凡な例であると言えるでしょう。

また、この「Em△9」というコードが [e] をトニックとする旋律的短音階=メロディック・マイナー・モードを喚起しており、原調のⅡ度(上主和音)の変化和音(Eドリアンの第7音が臨時的に半音上がる)とのコモン・トーン(=共通音)として対応する様にして進行しているという事にもなっているのです。

19〜20小節目のコード表記は「Gm7(♯11)」としておりますが、原譜となるコード譜では坂本本人は「Gm6」としています。とはいえ、オルガン・パートを見てみれば低い方から [e・a・b・cis] として、どちらもコード表記を満たしてはいません。これはどういう意図なのか!? という事を、先ずはオリジナルのハーモニーを踏襲した方の解釈として説明する事にしましょう。

結論から言えば、私は「Gm9(♯11)」と表記しようとした物なのですが、この表記を採ったとしてもコード表記の側では包含してしまう7th相当の音が実際には存在しないので、コード表記が最も正確な状況となるには「Gm69(♯11)」であり、これは「A△/Gm」というポリコードとして表記した方が最もスムーズに伝わるであろうかと思います。

私は単にマイナー・コード(しかもマイナー13thという副十三和音)且つ♯11th音を包含するアーサー・イーグルフィールド・ハル風の近代和声の感じを明示したかったので、楽曲の方では存在しない7th音を明示してまで表してしまったという物でありますが、私がそこまでして7th音を包含する事になってしまう表記を優先するとすれば「Gm13(♯11)」が副十三和音を示す型であり、これをオリジナルに反映させる表記にするならば「Gm13(♯11)omit 7」が最も状況を示す物であるのですが、私の意図としては単に「Gm9(♯11)」という表記を急く物としてお許しいただければと思います。最も状況を正確に表しているのは「Gm69(♯11)」であります。

原譜の方では、あるべき [a・cis] が「Gm6」という表記では見えない為、着想段階では単に「Gm6」であったのかもしれません。その後 [a・cis] が添加されたのでしょうが、全く不自然さが無く溶け込んでいるという点はあらためて凄い世界観であると、《こうでなければいけなかった》と思わんばかりの和声の現実に驚かされます。こういうさりげなさが坂本龍一の凄さだと思い知らされます。

尚、山下邦彦著『坂本龍一の音楽』での324頁では「thatness and thereness」のピアノ・バージョンでのコード譜の図版が掲載されておりますが、こちらのバージョンは原調と比して半音高く移調(変ホ長調、Key=E♭)された物です。

当該和音は「A♭m69」と表記されており、下属和音が短和音へと変化した上での「6th add 9th」という事は明示されているものの、最も重要な「♯11th」音を明記していないのはハル流およびヒンデミット流の和音体系のそれがジャズ/ポピュラー音楽フィールドでは一般的ではないコード表記を選択する上では障壁とならざるを得ない判断になりかねないでしょうし、たかだかコード表記が足枷となってしまうのは本末転倒であり《バックの演奏を聴けば判るだろ!》という氏の思いが伝わって来る様でもあります。

ハルの『近代和声の説明と応用』やヒンデミットの『作曲の手引』の何れにも明記されている特殊な和音として括られる事になる、短和音上での「♯11th」音というのは結局のところ《属和音ではない副和音が三全音を包含》している事こそが重要であるのです。

処がジャズ/ポピュラー音楽では、スクリャービン、シリンガー、スロニムスキー、という流れを汲んでアルフレッド・デイやヴィルヘルム・マーラーを援用する形で属和音を基本とする上方倍音列の因果関係を重視した和音設計が根柢にありますから、《副和音で三全音が現れる状況は結果的に属和音の何某かの断片に過ぎない》という立場を取らざるを得ない訳ですね。

同様にして下部共鳴(下方倍音列)には否定的な立場を採らざるを得ないという自縄自縛に陥ってしまう訳ですが、こうした基礎に則っているコード表記が現状では閉塞してしまう状況が多々見受けられるとは雖も、共有しうる状況=コード表記の為の共通理解は等しいので今猶コード表記は一定の共通理解の下で使われているに過ぎない物です。

アルフレッド・デイの場合は、Ⅳ6 -> I という進行のそれは結果的に「属十一和音の断片からの解決」と見做した(リンク先PDFの90ページ)のであり、ヴィルヘルム・マーラーは通奏低音の流儀とは異なるコード表記体系の基礎を再整備した人物であり、こうした状況を援用した上でコード表記は整備されているという事です。

ヒンデミットの場合はヘルムホルツが基礎となっている訳ですが、差音の存在を主目的にした上で属和音への抗いを肯定している物でもあります。機能和声での「長三和音」という立場は非常に強固なものであり、全音階的に長三和音の三度下方に現れる短和音という立場は、上方三度にある長和音の機能に準ずるだけの和音=副和音という立場であるに過ぎない為、《短和音が三全音を包含など何を抜かすか!》という立場を採ろうとするのも判らないでもありません。

唯、心理的側面が属和音を叛く事がある様に、そうした心理的状況を肯定的に捉えた大家達の意志は時代を重ねる毎に正当性を増しているのも確かなのであり、マイナー・コード上で♮13th音や♯11th音が生ずるのは必然であるという事もまた屈伏せざるを得ない事実なのであろうと思いますが、広く知れ渡った体系の「一般化」の表記の側がなかなかそれを許そうとはしない向きがあるという事は私も知っています。

但し、そうした一般的な共通理解とやらは概して、凡庸な人達の為だけにある体系でしかないという事も同時に知っていて欲しいところではあります。

斯様な側面をあらためて勘案した上で「Gm69(♯11)」という三全音を包含する副和音という状況は結果的に、七度音をオミットする副十三和音の断片と解釈する事も可能なのです。但し、坂本本人がオリジナル・テイクは固よりピアノ・トリオ・バージョンの方でも「♯11th」音を明記していないのは、単にコード表記が一般的でない所に配慮しているのであろうと思われ、アンサンブルの実際としては [cis] が明確に使われている状況を勘案すれば自ずと答は決まって来るであろうと思います。

尚、19小節目のボーカル・パートでのシンコペーション前の長前打音 [cist] という、原調での導音より50セント高い音はヴィシネグラツキー流に云う処の ‘quarter-tonal seventh’ という物であります。導音より高い所から採っているのが1番の部分では非常に顕著であります。3番では高い方から採っているので異なるのですが、クォーター・トーナル7thの方は看過する事ができないので本譜例動画で踏襲したという訳です。

21〜24小節目での「A7add4」は、これもまた非凡で、坂本龍一たらしめていると実感させられる部分で、何より伴奏での「二度音程のぶつけ方」が素晴らしいと思います。原調のドミナント部でトニックを先取りする事になるのですから、調性への向き方が正対していない事があらためて判ります。

調性という支配力を無関係に2音が存在する時、これらの2音はどちらに中心音(フィナリス)があるのはご存知でしょうか!? これはリップス/マイヤーの法則で知られる物ですが、高位にある音がフィナリスとしての地位を持つ事になります。

21小節目上拍で ’Sq’ パートが下属音&属音の2度を見せますが、これらの2音の主従関係として高位にある属音が中心音としての力を持つ事になるので、この力を利用して「より上方」へという足がかりにして伴奏をさらに推し進めるのは好ましい状況でありましょう。

そこで次に登場する「二度ぶつけ」は、主音と上主音です。これら2音だけを拔萃して良いのであるならば其処には調的な支配力は消えて高位の上主音に力が宿る「筈」です。然し乍ら茲では、調的な引力に加え和声的な支配力が加わり、属和音上では本位十一度を伴わせなければ現れる事のない主音=本位十一度としての音を加えているので、これが強烈なインパクトを残すのです。

単に「二度ぶつけ」が無く「主音=本位十一度としての」音が現れている状況ならば、その主音は属和音上で「導音」への牽引力を持ちますが(不協和音であろうとも和声的な状況として安定的な体へ収まろうとする為)、二度ぶつけである事により [主音→導音] という動きを封じつつ反発力という磁力を得て上方へ向かおうとしている訳ですね。この「上方」へ向かおうとする牽引力の源泉は、二度音程の高位の音が中心音としての力を受け持つ事で更なる上行で [a] へ向かっているという訳です。これは凡庸な人では出来ないアレンジでありましょう。

オルガン・パートの方はこれらの4小節の内、前半2小節を最高音で [d] を掛留させて後半2小節で [cis] に進んでいるのですが、伴奏そのものは同様なのでコードの解釈は「A7add4」のままで済む事となり、「A7sus4」では無いという事があらためてお判りになろうかと思います。

25小節目からはオルガン・パートを除けば総じてヘミオラを採っているので、そのあからさまな表記に否が応でもお判りになるかと思いますが(笑)、本来ヘミオラというのは楽譜上で態々注釈を付けて明示する物ではありません。拍節構造を読み手が見抜いてこその姿なので、作者の隠された意図を汲んでナンボの世界観であるのです。

とはいえ、ジャズ/ポピュラー音楽はヘミオラすら知らない人々が多数存在するので、音楽的深部を明示する以上は注記せざるを得ない訳です。

また、’Sq’ パートでのヘミオラは25〜28小節の4小節で終わる様にしておりますが、「L&R」で示しているステレオ・パノラマで振っているパートのそれらは、それぞれの声部で含んでいる「二度」音程による順次進行が「錯聴」として聴こえる音響心理的特性を用いた技法を明示している物で、結果的に八分音符に依る [h - cis] の順次進行の繰り返しとして聴こえる状況を楽譜で示している物です。

この音響心理的な技法は、G.A.ミラーが中心となり ‘auditory stream segregation’ として1950年代に発見された錯聴の一種に括られる物で、日本国内では「音脈分凝」と呼ばれている物です。

高位にある音に牽引力がある様に聴こえるのですが、音脈分凝は聴取者の「利き腕」の違いで、ステレオ・パノラマの左右の振られる順序が変わるとも言われています(本曲ではパノラマ感の順序の違いは起こりません)。

この音脈分凝は、他のパートが奏されている間は声部間を結ぶ斜線が示している旋律として近くする筈ですが、オルガン・パートも鳴り止んだ時には三度音程の跳躍進行が左右に振れる様に聴こえる筈です。それでも順次進行の方を明示しているのは、音脈分凝の技法が終わっていない事を示しているが故の事なのであります。

この他にも両耳分離聽とも知られている物では、器楽的経験の多い人は右耳優位とか、音列をひとつひとつ分析的に聴くか俯瞰的に聴くかに依って両耳の優位性が変化するという研究もあったりします。

また、錯聴での順次進行部分はヘミオラに対して「4」でノるという「セスクイテルツィア」という構造が現れている状況でもあるので、こうした錯綜感のあるポリリズムが周到に盛り込まれている容赦のなさが坂本龍一の凄さのひとつであるとも言えるでしょう。

33小節目での ‘M Pad’ パートが示しているのは、1オクターヴ下もオクターヴ・ユニゾンで鳴っている事を示している物です。

34小節目でのオルガン・パートでは破線スラーを用いてピッチが400セント下方の音程幅を下限として善事ポルタメントしており、そこから概ね225セントほど上昇して欲しいという事を示している物ですが、下限域はともかく、そこから上昇するそれは225セントをきっちり維持する必要はありません。

今回の譜例動画はお気付きの方も居られるとは思いますが、SMuFLに対応したFinale Maestroで作っており、微分音も積極的に使用できる様になっています。

43小節目では拍子が4/8に変化しており、拍節構造も連桁ではなく旗で示しているのは注意喚起に依る物です。旗を明示的にする際の拍節構造は時としてメゾスタッカートの様に作用させる事もありますが、茲では単に注意喚起になっているに過ぎません。

この譜例動画での43小節目が本曲の終止部を表しているのですが、メトリック・モジュレーションを明示している様に、本曲の付点四分音符の歴時は後続の「「付点二分音符+付点八分音符+付点16分音符」の歴時に等しいという事を示しております。

後続でのテンポは即ち、最小単位の音符を32分音符で換算した場合「32分音符×33」の歴時が先行曲での付点四分音符の歴時と一致するとなる訳で、これは本記事冒頭で語った通りです。譜例動画では暫くの間、後続楽曲となる「participation mystique」のデモが続行されますが、それは既に他の譜例動画としてアップロードをしているので、本曲としての譜例動画の役割は終えているので譜例が進む事はありません。

そうしてデモの方も「ユキヒロ終わり」よろしく、それよりも無慈悲に終わってデモの再生終了となる訳ですが、ヘミオラ、セスクイテルツィア、リップス/マイヤーの法則、副和音の三全音包含、属十一和音、音脈分凝に伴う錯聴、メトリック・モジュレーションという音楽的にも非常に重要な要素がふんだんに盛り込まれた楽曲となっているのが本曲「thatness and thereness」であるという事を是非とも再確認してほしいと思います。