同位和音(4) [楽理]

所謂「分数コード」という物があります。今回は分子のコードの和音外音を分母に持つ標準的な例のみ取り上げますが、おそらく能く遭遇するのは次の通りだと思います。

2度ベースの型・・・F/G(長調のⅣ/Ⅴなど、ミクソリディア調のⅦ/Ⅰ etc)

7度ベースの型(1)・・・G△/F△(短調の偽終止におけるⅦ/Ⅵ etc)

7度ベースの型(2)・・・D/C(Ⅴ度のⅤの7度音をバスに用いる etc)

4度ベースの型(1)・・・Dm7/G(Ⅱ→Ⅴ進行の稀釈化でモード的手法に依る。Ⅳ/Ⅴの強化 etc)

4度ベースの型(2)・・・Dm6(9)/A(短調のⅣ/Ⅰであり分母はⅠの保続音で分子は不等音程の五度和音 etc)

これらの用例をポピュラー形式にてあらためて表現してみると

2度ベースの型・・・F/G(長調のⅣ△/Ⅴなど、ミクソリディアン・モードの♭Ⅶ△/Ⅰetc)

7度ベースの型(1)・・・G△/F△(短調の偽終止における♭Ⅶ△/♭Ⅵ△ etc)

7度ベースの型(2)・・・D/C(二次ドミナントとして現れるD7の7th音をベースに用いる etc)

4度ベースの型(1)・・・Dm7/G(Ⅱm7→Ⅴ7進行の稀釈化でモード的手法に依る。Ⅳ△/Ⅴの強化 etc)

4度ベースの型(2)・・・Dm6(9)/A(短調のⅣm6(9)/Ⅰであり分母はⅠの保続音で分子は不等音程の5度和音 etc)

こうして見ると、おそらくより注視するのが不等五度音程による「Ⅳm6(9)/Ⅰ」ではないかと思います。機能的和音進行の性格よりも旋法性を強く出したい時のアプローチで、ジャズに於ても、この上声部の和音は7度抜きであり、通常なら短調をドリアンで嘯きそうな場面にて♭Ⅵ音とⅤで生ずる半音が長九度であるⅡ度音と絶妙な不協和を作り、能くアルペジオで用いられたりします。この和音を使う際注意すべきは先行および後続和音をドリアン・モード由来の和音や旋法にてフレーズを奏する事でより一層強いコントラストがかかり、深い情感を齎すものです。

例えば「Aマイナー・キーのトニック・マイナーAm9でAドリアンの特性音F#音を経過的に使い、その後続和音Dm6(9)/Aにて便宜的にはAナチュラル・マイナーを充てる事になりますが、6th add 9thの和音標記が示す様に「短調の4・7抜き」でアルペジオを奏すると、非常に強い情感が増します。この際9度音をトップ・ノートとしての上向性を持たせる事が肝要です。

長調から「ヨナ抜き」をすればそれは五度音程の累乗のペンタトニックでもあり、短調の4・7抜きは不等五度音程の五度和音としても機能する一例です。つまり、五度和音や四度和音というのはこうした、進行感よりもその場の局所的な不協和な和声的色彩を欲する音脈を利用した物を和声的に表現している物で、嘗ての日本、それほど旧くはない文明開化前の頃では、外国人の誰もが日本の音に和声が無い事に驚いていたのでありますが、和声感は心の中に秘めているのが日本の心でもあった訳です。ですから単旋律で某かの横の線が吟じられても、中心音とする終止感を齎すそれは、日本人の誰もが同じ情感として共有しているのでありますが、その「アンカー」となる物は外部には一切聴こえず脳裡で映じている物だから、傍から聴いたら全く判らないのでありまして、ここに「和声が無い」と思ってしまうのも仕方が無い処でしょう。

それを思えば、私がつい最近にも君が代の中にあるD→S進行やらの類に、日本人である癖して(海外暮らしが長かった訳でもなかろうに)、しかも大した西洋音楽の音楽観すら体得していないにも拘らず眼前の和声学教本に雁字搦めになり相容れる状況ですらも教本のそれに倣って自身の感覚を歪めてしまう悲哀なる連中を数多く遭遇する事に唖然としてしまいます。

理論書というのは重要ですが、その理論書とて一義的な理解に及ばなくても良い所はあるにも拘らず比較して考察できないという知識の脆弱さに起因して自身が取り組んでいる物こそが真理とばかりに思い込んでしまう様になるのが特徴なのです。往々にして音楽観の熟達に足りぬ時期では自身の感覚に相容れる様な音楽的な響きというのは卑近な用例程度しか咀嚼できない訳でして、それに取り組む己の姿を誰かに評価してもらいたいが為に自身の取り組む姿を格好良いとか権威を手にして共有するかの様に陶酔してしまい、自身の強さを発揮する事は体系に靡く事という原理主義に走りかねず、それを邪魔する者には敵視して排他的になりかねない物です。音楽を自己愛に結び付けてしまうからこうなるのであります。

そうなると音楽というのは、音そのものが何らかのメッセージを伝えて来る訳ではないので(振動数以外は聴者の時間的前後にて音の相対的変化に依る感情の変化のそれを表現するだけでしかない。音が聽者の思いを聽者の耳に届く前に知って呉れていた訳でもなく、聽者の思い込みとすり替えでしかない)、自身が拘泥する事には己の努力の代償としてケチを付ける訳にはいかないので、言葉では幾らでも誇張した表現で言えるので、美辞麗句を伴わせてありもしない魅力までも附与してしまったりする物です。

音は振動数には従順ですが、それ以外何も伝えて来る訳ではありません。余りに強大なエネルギーを持たせれば、その振動数が物理的な破壊力になる事はありますが(笑)。

器楽的習熟能力に左右されるまでもなく、音楽的に、通常はどんな響きが自然・不自然か!? というのは倍音由来と共鳴の作用なのですからこればかりは仕方の無い事であっても、だからといって自然を誰もが好み、不自然は誰もが忌み嫌うという物ではないのも確かだという事実に直面しない限り、音楽に対して卑近な情感しか身に付かないという事だけは熟知しておく必要があるかと思います。

扨て、下方五度の方面というのはハ長調から見れば変種調号の累乗の方面と見える事ができる訳です。先の4種の同位和音を得て生じた4音の派生音で四度等音程を形成したのは記憶に新しいかと思います。そこで、そこから生じた変イ音(=A♭)の平行短調を態々生じて(本来の4つの等音程から生まれて来ない間接的な音脈)下属調短調を態々見付けるのは無理があるのではないか!? と思われる人も居られるかもしれません。

それはTonnetzとの整合性をも持たせる為の物でもありますが、それを重視しての事ではありません。私が最も重視している下方の音脈というものは、Tonnetzが「短和音」が存在する事の根拠として「下に短和音を導出する音脈」を見出している所なのです。

例えば現今の我々が短調の世界を見出す際、平行長調の主音の長六度上/短三度下に平行短調の主音を見付けます。しかし、短調の歴史では太古はドリア調で扱う事の方が正当な姿だった訳でして、ドリアン・スケールというのは音列が上行・下行共にそれらが対称形というシンメトリカルな構造になっているのでして、この対称形を先ず注目するのです。

奇しくも音楽の上での対称性というのは不協和の世界が最も出る物でもありまして、ドリア調というのはそういう意味では最も相容れ易い情感を持っている物なのでもあるのでしょう。上方倍音列では完全に合致しない長六度に相当する音がドリアとしての特性音な訳です。

そのドリア調がエオリアの嘯きだとすると(DmをDドリアンと嘯いている状況を意味する)、Dエオリアンの平行長調はFにある事になり、これがヘ長調です。そのヘ長調の音脈は下方の世界の短調としての同主調の音脈として見做す事で、結果的に下属調短調の姿を見付ける事になるのです。

加えて、同位和音の数々から得られた派生音に依って組まれた音群を基準にして、例えばC△というコード上でAメジャー・スケールを弾いてしまったとしましょうか。しかしそれよりもC△のコード上でAメジャーの平行短調である側の音脈としてF#ナチュラル・マイナー、もしくはそれを嘯いてF#ドリアンを弾く事の方がジャズ的な音脈としての可能性は一気に開花する様に少なくとも私には感じます。

茲で注意が必要なのは、旧くの教会調の扱いはその変格旋法に於ても「Ⅴ」つまりドミナントの機能を強く示す時には、導音欲求を持たせたものであると先にも触れましたが、ジャズの場合(特にモード)、Ⅴ度を強く演出する事で旋法的な響きが逆に薄れ卑近な物となります。経過的に導音欲求と同様の音を単旋律として表す事はあるでしょうけれど。そういう意味では先のC△コード上でF#ドリアンを充てるというアプローチでは少なくともF#から見た時のⅤ度すなわちC#は回避してC△とF#ドリアンという状況の併存を見ている状況となり、これを他の同位和音から得た派生音ではなく同位和音の根音を使う事でもこうした音脈を得る事になります。

重要なのは原調での「平行長調/平行短調」で得た同位和音の長・短が本来のダイアトニック・コードと長・短を入れ換えるという事です。しかしそれを直視はしない。原調がハ長調/イ短調での主和音&属和音(※属和音に導音欲求は起さない)でC・G・Am・Emがダイアトニックとすると、Cm・Gm・A・Eとなるという意味です。

これらを踏まえた上で、同位和音という複調が視野に入っている存在のそれを根拠に、不協和且つ旋法的(機能和声的な和音進行を避ける)な世界観を強く演出する為のアプローチであるという事を理解していただきたい訳です。

例えばジャズ界のモード的手法にて先のⅡ on Ⅴ(IIm7/Ⅴ)に見られる様な和音というのは、本来なら四度進行(五度下方進行)にて調的な景観を自然に変化させる為の進行を敢えて一義的に捉えます。それは、卑近な響きを避けてひとつにまとめている状況と言える訳です。

IIm7/Ⅴという和音を一義的に捉えた場合、Ⅴ度から3度堆積型の和音として見た場合第3音が省略されているかの様にも見えます。つまり、次の様にハ長調組織で見た場合、G音を根音にして、第3音はBかB♭である可能性があり、その上にD・F・A・Cが坐すという状況であり、G音から見れば11の和音も視野に入る(それなら省略に相応しいのは第5音になる)という状況でもあります。

しかし、Ⅱ度とⅤ度の双方の和音を一義的に捉えたとはいえ、後続にある筈のⅤ度を根音にするよりも先行のⅡを根音として考えた時の11の和音、つまりマイナー11thが視野に入った時の9度音が無い状況として考えて使えば、ワンコードで別の和音の情緒にて他の情感を演出する事も可能でしょう。

それらの世界観をどう演出するかは扨て置き、2 on 5型の分数コードを解体して研究する際、先行・後続の和音のどちらの根音を基底に持つか!? という違いだけで性格はかなり変わって来るのです。そういう意味では機能和声的進行ならばⅤ度側の音が後続に現れる筈なのですが、先行も後続も関係のない状況にて、後続に現れる筈の和音を基底に持って来るというのは機能和声進行にも背いて、旋法的な世界に和声付けをしている事に近しい状況になっているという事を意味します。

機能和声ではⅤ→Ⅰの時にトリトヌスを用いる訳ですが、トリトヌスが持ち合う三全音の両端の2音というのはⅡとⅤの時点では1つずつ持ち合っている状況です(※無論、それぞれの和音累積を重ねれば1音ずつどころか1つの和音がトリトヌスを以てしまう総和音にもなるが一般的な使用という範囲での意)。

そのトリトヌスの両端を繋げた時にⅤとしてアルタイルとヴェガが遭遇する様な物でしょう。ここでⅠへ解決する為の強力な力が働くのは、三和音の時の属和音は上行導音のみしか無かったものが、下行導音の為の音を手にする事で両側からガッチリと引っ張り合う構造となり、属七の牽引力へと強化されていった訳です。

ところが、ジャズの世界では四度進行(五度下方進行)としてⅡ→Ⅴ→Ⅰを巧みに使いますが、Ⅴに用いる和音が卑近に感じて来る様になります。つまり属和音の基底に備わる長和音の振る舞いを壊さぬ様便宜的にブルー5度を増11度と見做して、本位11度を避けたのですが、この和音にて増11度を使う事が後続和音の調所属を早々と見てしまう事になり、これも亦卑近に感じる様になり、本位11度の脈を使おうと試みます。

すると、この音は後続和音のをあからさまに先取りする音になりますが、Ⅴに先行する和音とⅤに後続となる和音のそれらが、和音進行としてドラスティックではなく、旋法性を絡めた物に変化を付けたとすれば、総合的に機能和声的なドラスティックな起承転結ではなく曖昧模糊とした旋法的な世界に変容する訳です。その変容の為には、逐次和音が機能的な響きでない事の方が好ましく変化する事も意味する様になる訳です。

例えばsus4というコード。これは「suspended」であり、和音の第3音が完全四度に掛留したままの和音ですが(多くは長和音の長三度に回帰するが稀に短和音の短三度に回帰する例もある)、四度和音の第2音を根音にした構造とも見る事ができます。sus4を「suspension」などと混同する所もあったりしますが、まともな音楽史実を知る者であればみだりにその言葉を充てる事は無いでしょう(近年では水野正敏が自著『水野式音楽理論解体新書』にてそのように論述している)。

勿論、英語圏にて掛留を「suspension」と呼ぶ事はありますが、なにも現在sus4というコードが「サスペンディッド・フォー」という風に人口に膾炙されている所に態々混同しやすい方を充てる事などなかろうに、と私は思う事頻りです。寧ろ英名と掛留にどうしても拘りたいのであれば、私なら「retardation」の方を充てますがね(笑)。ほぼ似た語句が他国語にもあるのでそちらの方がまだ慮っている筈でしょう。

「suspension」が混同しやすいであろうと理由をもうひとつ。なぜならこれはクープランが用いた装飾音のひとつ「suspension(シュスパンシオン)」と混同してしまう可能性が非常に高く、これを識らずに用いるという事自体が既に底の浅さを思い知るという物です。

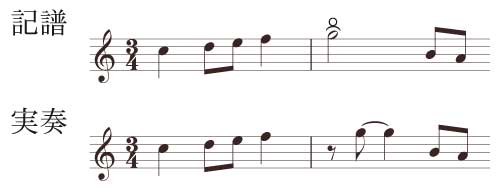

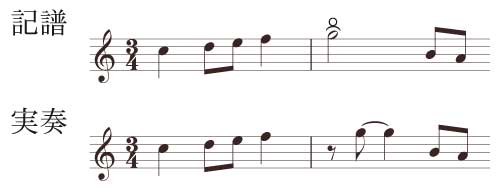

念のためにシュスパンシオンを次の様に記しておきました。表記と実音をそれぞれ確かめれば、記譜音の1/4の音価を休符に残りの3/4が逆付点となる音価で弾くものですが、つまり拍頭が休符となる事でルバートな効果を出そうと企図してクープランが作った物で、その後ラモーも多用していたりします。

こうした表記があるにも拘らず(奇しくもジャズ/ポピュラーに於ては稀でしょうが)にsuspendedではなくsuspensionの方を用いてしまうのは過去の体系に配慮が及んでいないからであります。面白い例としてはマーク・レヴィンが短九度掛留をジャズ・セオリーにて語っておりますが、短九度をフリジアンまたはスパニッシュ・モードで取り扱うなら兎も角、短属九の脈を指し示す和音に拘泥する類の物であれば魅力に欠けるという物です。なぜなら短属九や減七というのはそれが等音程を包含していようとも最も卑近で古い陳腐な物であるからです。100年以上も前に既に卑近な例だと西洋音楽界では謂われております(笑)。

アーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和聲の説明と應用』97頁第八章「和音建設の新方法」には5つの例を挙げて等音程(例3)、不等四度・五度(例4)などを取り上げているので興味のある方は是非一度は手に取って読まれる事を強く推奨します。

中でも5つ目の例では2・3・4度の音程の混合で組織した和音を許容する事、という風に明記されており、嘗て私が、属七和音の第3音を基軸として、属七和音の組織とは別に、その第3音から完全四度等音程(上方等音程)を付ける和音を披露した事がありました、そうした等音程を付ける脈というのは、同位和音の長三和音の根音を基準に減五度上、完全四度上、短三度上とそれらの転回に等音程という枝葉を付ける為の特異点があるという風に見做しております。不協和音程ならば中立音程を視野に入れる事も可能でしょう。

和音を重畳しく音を累積すればトリトヌスは包含してしまうでしょう。しかし不協和な世界観にて属七が決して一義的ではなく、調性社会的に「ファとシ」を感じる体系の外にあるのであれば、何もそこまで忌避する必要は無いと考えます。確かに旧くは「悪魔の音程」と謂われていたので、それをきちんと遵守してしまうとその体系に負けて自身の感覚も曲げられてしまいかねないでしょうが、私から謂うのも何ですが、己の音楽観が脆いからこそその手の言葉に屈伏させられるのだけなのです。説得力のある不協和な音という物が音楽的な勢力として一層引き立つのは明々白々な事でありましょう。

ジャズとて体系さえ覚えてしまえば、旧来からある上方倍音や導音欲求の方角を便りに五度下方進行を繰返してⅡ→Ⅴ→Ⅰ進行内で、色んな変化球位は投げられる様にはなります。しかし、これが既に陳腐で卑近な例でしかないのです。どれだけ変化球が凄くとも、それは下方五度という轍があまりにも強固に構築されている為に、逸脱するフレーズを奏しても元が強固だけに幾ら外しても化粧をした様に感じるだけの事なのです。

ジャズ的なイディオムをもっと巧みにするには、そうした機能和声に準拠した様な和音進行ではなく、モード的であり、バイトーナルな要素があったりと、そういう側面を巧みに使う様になってナンボなのです。五度下方進行を伴わせたフレージングで様々なフレージングを奏する様になったとしても、私が過去にマイク・マイニエリのワン・コードにおけるⅡ→Ⅴ解体やバップ手法などの二次的な勾配を作るのは不得手とする人がやたらと増えてしまうのは、取扱い品目の数だけが多いスーパー・マーケットの様な物でしかないのです。どんなにこねくり回そうと背後の五度下方進行の薫りを消す事はできませんからね。その手の事で満足してしまう位なら私のブログを読まずとも既にその程度の事を会得していなければ読み進む事も難しいのではないかと思います。

2度ベースの型・・・F/G(長調のⅣ/Ⅴなど、ミクソリディア調のⅦ/Ⅰ etc)

7度ベースの型(1)・・・G△/F△(短調の偽終止におけるⅦ/Ⅵ etc)

7度ベースの型(2)・・・D/C(Ⅴ度のⅤの7度音をバスに用いる etc)

4度ベースの型(1)・・・Dm7/G(Ⅱ→Ⅴ進行の稀釈化でモード的手法に依る。Ⅳ/Ⅴの強化 etc)

4度ベースの型(2)・・・Dm6(9)/A(短調のⅣ/Ⅰであり分母はⅠの保続音で分子は不等音程の五度和音 etc)

これらの用例をポピュラー形式にてあらためて表現してみると

2度ベースの型・・・F/G(長調のⅣ△/Ⅴなど、ミクソリディアン・モードの♭Ⅶ△/Ⅰetc)

7度ベースの型(1)・・・G△/F△(短調の偽終止における♭Ⅶ△/♭Ⅵ△ etc)

7度ベースの型(2)・・・D/C(二次ドミナントとして現れるD7の7th音をベースに用いる etc)

4度ベースの型(1)・・・Dm7/G(Ⅱm7→Ⅴ7進行の稀釈化でモード的手法に依る。Ⅳ△/Ⅴの強化 etc)

4度ベースの型(2)・・・Dm6(9)/A(短調のⅣm6(9)/Ⅰであり分母はⅠの保続音で分子は不等音程の5度和音 etc)

こうして見ると、おそらくより注視するのが不等五度音程による「Ⅳm6(9)/Ⅰ」ではないかと思います。機能的和音進行の性格よりも旋法性を強く出したい時のアプローチで、ジャズに於ても、この上声部の和音は7度抜きであり、通常なら短調をドリアンで嘯きそうな場面にて♭Ⅵ音とⅤで生ずる半音が長九度であるⅡ度音と絶妙な不協和を作り、能くアルペジオで用いられたりします。この和音を使う際注意すべきは先行および後続和音をドリアン・モード由来の和音や旋法にてフレーズを奏する事でより一層強いコントラストがかかり、深い情感を齎すものです。

例えば「Aマイナー・キーのトニック・マイナーAm9でAドリアンの特性音F#音を経過的に使い、その後続和音Dm6(9)/Aにて便宜的にはAナチュラル・マイナーを充てる事になりますが、6th add 9thの和音標記が示す様に「短調の4・7抜き」でアルペジオを奏すると、非常に強い情感が増します。この際9度音をトップ・ノートとしての上向性を持たせる事が肝要です。

長調から「ヨナ抜き」をすればそれは五度音程の累乗のペンタトニックでもあり、短調の4・7抜きは不等五度音程の五度和音としても機能する一例です。つまり、五度和音や四度和音というのはこうした、進行感よりもその場の局所的な不協和な和声的色彩を欲する音脈を利用した物を和声的に表現している物で、嘗ての日本、それほど旧くはない文明開化前の頃では、外国人の誰もが日本の音に和声が無い事に驚いていたのでありますが、和声感は心の中に秘めているのが日本の心でもあった訳です。ですから単旋律で某かの横の線が吟じられても、中心音とする終止感を齎すそれは、日本人の誰もが同じ情感として共有しているのでありますが、その「アンカー」となる物は外部には一切聴こえず脳裡で映じている物だから、傍から聴いたら全く判らないのでありまして、ここに「和声が無い」と思ってしまうのも仕方が無い処でしょう。

それを思えば、私がつい最近にも君が代の中にあるD→S進行やらの類に、日本人である癖して(海外暮らしが長かった訳でもなかろうに)、しかも大した西洋音楽の音楽観すら体得していないにも拘らず眼前の和声学教本に雁字搦めになり相容れる状況ですらも教本のそれに倣って自身の感覚を歪めてしまう悲哀なる連中を数多く遭遇する事に唖然としてしまいます。

理論書というのは重要ですが、その理論書とて一義的な理解に及ばなくても良い所はあるにも拘らず比較して考察できないという知識の脆弱さに起因して自身が取り組んでいる物こそが真理とばかりに思い込んでしまう様になるのが特徴なのです。往々にして音楽観の熟達に足りぬ時期では自身の感覚に相容れる様な音楽的な響きというのは卑近な用例程度しか咀嚼できない訳でして、それに取り組む己の姿を誰かに評価してもらいたいが為に自身の取り組む姿を格好良いとか権威を手にして共有するかの様に陶酔してしまい、自身の強さを発揮する事は体系に靡く事という原理主義に走りかねず、それを邪魔する者には敵視して排他的になりかねない物です。音楽を自己愛に結び付けてしまうからこうなるのであります。

そうなると音楽というのは、音そのものが何らかのメッセージを伝えて来る訳ではないので(振動数以外は聴者の時間的前後にて音の相対的変化に依る感情の変化のそれを表現するだけでしかない。音が聽者の思いを聽者の耳に届く前に知って呉れていた訳でもなく、聽者の思い込みとすり替えでしかない)、自身が拘泥する事には己の努力の代償としてケチを付ける訳にはいかないので、言葉では幾らでも誇張した表現で言えるので、美辞麗句を伴わせてありもしない魅力までも附与してしまったりする物です。

音は振動数には従順ですが、それ以外何も伝えて来る訳ではありません。余りに強大なエネルギーを持たせれば、その振動数が物理的な破壊力になる事はありますが(笑)。

器楽的習熟能力に左右されるまでもなく、音楽的に、通常はどんな響きが自然・不自然か!? というのは倍音由来と共鳴の作用なのですからこればかりは仕方の無い事であっても、だからといって自然を誰もが好み、不自然は誰もが忌み嫌うという物ではないのも確かだという事実に直面しない限り、音楽に対して卑近な情感しか身に付かないという事だけは熟知しておく必要があるかと思います。

扨て、下方五度の方面というのはハ長調から見れば変種調号の累乗の方面と見える事ができる訳です。先の4種の同位和音を得て生じた4音の派生音で四度等音程を形成したのは記憶に新しいかと思います。そこで、そこから生じた変イ音(=A♭)の平行短調を態々生じて(本来の4つの等音程から生まれて来ない間接的な音脈)下属調短調を態々見付けるのは無理があるのではないか!? と思われる人も居られるかもしれません。

それはTonnetzとの整合性をも持たせる為の物でもありますが、それを重視しての事ではありません。私が最も重視している下方の音脈というものは、Tonnetzが「短和音」が存在する事の根拠として「下に短和音を導出する音脈」を見出している所なのです。

例えば現今の我々が短調の世界を見出す際、平行長調の主音の長六度上/短三度下に平行短調の主音を見付けます。しかし、短調の歴史では太古はドリア調で扱う事の方が正当な姿だった訳でして、ドリアン・スケールというのは音列が上行・下行共にそれらが対称形というシンメトリカルな構造になっているのでして、この対称形を先ず注目するのです。

奇しくも音楽の上での対称性というのは不協和の世界が最も出る物でもありまして、ドリア調というのはそういう意味では最も相容れ易い情感を持っている物なのでもあるのでしょう。上方倍音列では完全に合致しない長六度に相当する音がドリアとしての特性音な訳です。

そのドリア調がエオリアの嘯きだとすると(DmをDドリアンと嘯いている状況を意味する)、Dエオリアンの平行長調はFにある事になり、これがヘ長調です。そのヘ長調の音脈は下方の世界の短調としての同主調の音脈として見做す事で、結果的に下属調短調の姿を見付ける事になるのです。

加えて、同位和音の数々から得られた派生音に依って組まれた音群を基準にして、例えばC△というコード上でAメジャー・スケールを弾いてしまったとしましょうか。しかしそれよりもC△のコード上でAメジャーの平行短調である側の音脈としてF#ナチュラル・マイナー、もしくはそれを嘯いてF#ドリアンを弾く事の方がジャズ的な音脈としての可能性は一気に開花する様に少なくとも私には感じます。

茲で注意が必要なのは、旧くの教会調の扱いはその変格旋法に於ても「Ⅴ」つまりドミナントの機能を強く示す時には、導音欲求を持たせたものであると先にも触れましたが、ジャズの場合(特にモード)、Ⅴ度を強く演出する事で旋法的な響きが逆に薄れ卑近な物となります。経過的に導音欲求と同様の音を単旋律として表す事はあるでしょうけれど。そういう意味では先のC△コード上でF#ドリアンを充てるというアプローチでは少なくともF#から見た時のⅤ度すなわちC#は回避してC△とF#ドリアンという状況の併存を見ている状況となり、これを他の同位和音から得た派生音ではなく同位和音の根音を使う事でもこうした音脈を得る事になります。

重要なのは原調での「平行長調/平行短調」で得た同位和音の長・短が本来のダイアトニック・コードと長・短を入れ換えるという事です。しかしそれを直視はしない。原調がハ長調/イ短調での主和音&属和音(※属和音に導音欲求は起さない)でC・G・Am・Emがダイアトニックとすると、Cm・Gm・A・Eとなるという意味です。

これらを踏まえた上で、同位和音という複調が視野に入っている存在のそれを根拠に、不協和且つ旋法的(機能和声的な和音進行を避ける)な世界観を強く演出する為のアプローチであるという事を理解していただきたい訳です。

例えばジャズ界のモード的手法にて先のⅡ on Ⅴ(IIm7/Ⅴ)に見られる様な和音というのは、本来なら四度進行(五度下方進行)にて調的な景観を自然に変化させる為の進行を敢えて一義的に捉えます。それは、卑近な響きを避けてひとつにまとめている状況と言える訳です。

IIm7/Ⅴという和音を一義的に捉えた場合、Ⅴ度から3度堆積型の和音として見た場合第3音が省略されているかの様にも見えます。つまり、次の様にハ長調組織で見た場合、G音を根音にして、第3音はBかB♭である可能性があり、その上にD・F・A・Cが坐すという状況であり、G音から見れば11の和音も視野に入る(それなら省略に相応しいのは第5音になる)という状況でもあります。

しかし、Ⅱ度とⅤ度の双方の和音を一義的に捉えたとはいえ、後続にある筈のⅤ度を根音にするよりも先行のⅡを根音として考えた時の11の和音、つまりマイナー11thが視野に入った時の9度音が無い状況として考えて使えば、ワンコードで別の和音の情緒にて他の情感を演出する事も可能でしょう。

それらの世界観をどう演出するかは扨て置き、2 on 5型の分数コードを解体して研究する際、先行・後続の和音のどちらの根音を基底に持つか!? という違いだけで性格はかなり変わって来るのです。そういう意味では機能和声的進行ならばⅤ度側の音が後続に現れる筈なのですが、先行も後続も関係のない状況にて、後続に現れる筈の和音を基底に持って来るというのは機能和声進行にも背いて、旋法的な世界に和声付けをしている事に近しい状況になっているという事を意味します。

機能和声ではⅤ→Ⅰの時にトリトヌスを用いる訳ですが、トリトヌスが持ち合う三全音の両端の2音というのはⅡとⅤの時点では1つずつ持ち合っている状況です(※無論、それぞれの和音累積を重ねれば1音ずつどころか1つの和音がトリトヌスを以てしまう総和音にもなるが一般的な使用という範囲での意)。

そのトリトヌスの両端を繋げた時にⅤとしてアルタイルとヴェガが遭遇する様な物でしょう。ここでⅠへ解決する為の強力な力が働くのは、三和音の時の属和音は上行導音のみしか無かったものが、下行導音の為の音を手にする事で両側からガッチリと引っ張り合う構造となり、属七の牽引力へと強化されていった訳です。

ところが、ジャズの世界では四度進行(五度下方進行)としてⅡ→Ⅴ→Ⅰを巧みに使いますが、Ⅴに用いる和音が卑近に感じて来る様になります。つまり属和音の基底に備わる長和音の振る舞いを壊さぬ様便宜的にブルー5度を増11度と見做して、本位11度を避けたのですが、この和音にて増11度を使う事が後続和音の調所属を早々と見てしまう事になり、これも亦卑近に感じる様になり、本位11度の脈を使おうと試みます。

すると、この音は後続和音のをあからさまに先取りする音になりますが、Ⅴに先行する和音とⅤに後続となる和音のそれらが、和音進行としてドラスティックではなく、旋法性を絡めた物に変化を付けたとすれば、総合的に機能和声的なドラスティックな起承転結ではなく曖昧模糊とした旋法的な世界に変容する訳です。その変容の為には、逐次和音が機能的な響きでない事の方が好ましく変化する事も意味する様になる訳です。

例えばsus4というコード。これは「suspended」であり、和音の第3音が完全四度に掛留したままの和音ですが(多くは長和音の長三度に回帰するが稀に短和音の短三度に回帰する例もある)、四度和音の第2音を根音にした構造とも見る事ができます。sus4を「suspension」などと混同する所もあったりしますが、まともな音楽史実を知る者であればみだりにその言葉を充てる事は無いでしょう(近年では水野正敏が自著『水野式音楽理論解体新書』にてそのように論述している)。

勿論、英語圏にて掛留を「suspension」と呼ぶ事はありますが、なにも現在sus4というコードが「サスペンディッド・フォー」という風に人口に膾炙されている所に態々混同しやすい方を充てる事などなかろうに、と私は思う事頻りです。寧ろ英名と掛留にどうしても拘りたいのであれば、私なら「retardation」の方を充てますがね(笑)。ほぼ似た語句が他国語にもあるのでそちらの方がまだ慮っている筈でしょう。

「suspension」が混同しやすいであろうと理由をもうひとつ。なぜならこれはクープランが用いた装飾音のひとつ「suspension(シュスパンシオン)」と混同してしまう可能性が非常に高く、これを識らずに用いるという事自体が既に底の浅さを思い知るという物です。

念のためにシュスパンシオンを次の様に記しておきました。表記と実音をそれぞれ確かめれば、記譜音の1/4の音価を休符に残りの3/4が逆付点となる音価で弾くものですが、つまり拍頭が休符となる事でルバートな効果を出そうと企図してクープランが作った物で、その後ラモーも多用していたりします。

こうした表記があるにも拘らず(奇しくもジャズ/ポピュラーに於ては稀でしょうが)にsuspendedではなくsuspensionの方を用いてしまうのは過去の体系に配慮が及んでいないからであります。面白い例としてはマーク・レヴィンが短九度掛留をジャズ・セオリーにて語っておりますが、短九度をフリジアンまたはスパニッシュ・モードで取り扱うなら兎も角、短属九の脈を指し示す和音に拘泥する類の物であれば魅力に欠けるという物です。なぜなら短属九や減七というのはそれが等音程を包含していようとも最も卑近で古い陳腐な物であるからです。100年以上も前に既に卑近な例だと西洋音楽界では謂われております(笑)。

アーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和聲の説明と應用』97頁第八章「和音建設の新方法」には5つの例を挙げて等音程(例3)、不等四度・五度(例4)などを取り上げているので興味のある方は是非一度は手に取って読まれる事を強く推奨します。

中でも5つ目の例では2・3・4度の音程の混合で組織した和音を許容する事、という風に明記されており、嘗て私が、属七和音の第3音を基軸として、属七和音の組織とは別に、その第3音から完全四度等音程(上方等音程)を付ける和音を披露した事がありました、そうした等音程を付ける脈というのは、同位和音の長三和音の根音を基準に減五度上、完全四度上、短三度上とそれらの転回に等音程という枝葉を付ける為の特異点があるという風に見做しております。不協和音程ならば中立音程を視野に入れる事も可能でしょう。

和音を重畳しく音を累積すればトリトヌスは包含してしまうでしょう。しかし不協和な世界観にて属七が決して一義的ではなく、調性社会的に「ファとシ」を感じる体系の外にあるのであれば、何もそこまで忌避する必要は無いと考えます。確かに旧くは「悪魔の音程」と謂われていたので、それをきちんと遵守してしまうとその体系に負けて自身の感覚も曲げられてしまいかねないでしょうが、私から謂うのも何ですが、己の音楽観が脆いからこそその手の言葉に屈伏させられるのだけなのです。説得力のある不協和な音という物が音楽的な勢力として一層引き立つのは明々白々な事でありましょう。

ジャズとて体系さえ覚えてしまえば、旧来からある上方倍音や導音欲求の方角を便りに五度下方進行を繰返してⅡ→Ⅴ→Ⅰ進行内で、色んな変化球位は投げられる様にはなります。しかし、これが既に陳腐で卑近な例でしかないのです。どれだけ変化球が凄くとも、それは下方五度という轍があまりにも強固に構築されている為に、逸脱するフレーズを奏しても元が強固だけに幾ら外しても化粧をした様に感じるだけの事なのです。

ジャズ的なイディオムをもっと巧みにするには、そうした機能和声に準拠した様な和音進行ではなく、モード的であり、バイトーナルな要素があったりと、そういう側面を巧みに使う様になってナンボなのです。五度下方進行を伴わせたフレージングで様々なフレージングを奏する様になったとしても、私が過去にマイク・マイニエリのワン・コードにおけるⅡ→Ⅴ解体やバップ手法などの二次的な勾配を作るのは不得手とする人がやたらと増えてしまうのは、取扱い品目の数だけが多いスーパー・マーケットの様な物でしかないのです。どんなにこねくり回そうと背後の五度下方進行の薫りを消す事はできませんからね。その手の事で満足してしまう位なら私のブログを読まずとも既にその程度の事を会得していなければ読み進む事も難しいのではないかと思います。

2015-04-27 02:00