alterationの落とし穴 [楽理]

扨て、ジャズという音楽ジャンルがブルーノートと謂う、つまり本位3・5・7(=長3度・完全5度・長7度)が可動的に下方変位していてそれは微小音程(つまり微分音)的な音程だったものが12平均律に均されて行ったという歴史はこれまでにも語っていた通りです。

つまり、長音階にて生ずる主要三和音(=I・IV・V度上の長三和音)にてブルー7度を付与するとなると、属和音の場合は元々短七度が附與されるので特に目新しくはないのですが、I・IV度の和音上で短七度音が附與されるという事は、それらで生ずる音組織を俯瞰して見た時、「EとE♭音」と「B♭とB(H音)」という可動的な音を生ずるという事になります。

特に、それらの3つの和音に附與された七度音を常に短七度音を選択したとなると、1つの音組織に3つのドミナント7thコードが生じる事を意味するというのはお判りでありましょう。ジャズというのは時には主旋律が出現する事よりも、「硬い和音」にリズムを細かく与えて奏する事もあります。つまり、それがドミナント7thコードと呼ばれる「メジャー・トライアド+短7度音」の和音であった場合、リズムだけは色々奏されていたとしても聴衆によってはその和音が必ずしもドミナント機能としてのドミナント7thコードとしてばかりか、サブドミナント(IV度上)で生ずるブルー7度によるドミナント7thコードなのか或はトニック(I度上)で生ずるブルー7度を伴ったドミナント7thコードであるのかという区別がしにくい場合もあろうかと思います。

つまり、和音の体だけを見た場合、先の3種のドミナント7thコードは、その和音だけを聴かされた場合はトニック、ドミナント、サブドミナントの何れかを判別しにくい状況があってもおかしくはありません。それでも、吾々が調性感覚を以てしてそれらを判別するのは「中心音」という、その曲が持つ中心音とやらが、主音を薫らせるような音価や隣接する音のフレージングをしているのか!?或は同様にそれが下属音・属音的に振舞おうとしているのか!?という事を判別する為に中心音としての振舞が重要な要因となるのでありまして、特に中心音が主音・終止音として振舞おうとするそれを「核音」と述べたのも記憶に新しい事かと思います。

つまり、ドミナント7thコードが同一の調性の中に3つも生じても、それが齎す楽想は調性が行き場を失くして逡巡してしまう物では決してなく、中心音としての和音に付随されるフレージング(メロディや他の楽器パートのリフ)が、中心音の役目を決める要因である、という事を今一度再確認し乍らジャズという音楽を耳にして貰い度い訳なのです。換言すれば、中心音の振る舞いひとつで、トニック、ドミナント、サブドミナント的「方角」を指し示す事は幾らでも可能なのであります。

更に重要な事を述べるならば、調性を確定する為の機能和声という厳密な規則というのは、それらの過程で欠落や不良とされる物が生じたとしても、全音階(ダイアトニック)という音組織を使っているならば、調性というのは仄かに感じ取っている訳です。判り易く他のシーンで置き換えれば、待ち合わせ場所に時刻を決めて落ち合う事が調性社会に於ける解決であるとするならば、約束の時間も場所も判ってはいるのに待ち合わせの場所には当初の決め事の様にはいかなかったけれども、忘れていた訳でも糸の切れた凧の様にどこかに奔逸してしまった訳でもありません。つまり「奔逸」したとしてもそれが仄かに調性とやらを感じるのは、中心音が大きな役割となっているのであります。

こうした中心音の取り扱いを推し進めると、一般的にはなかなか遭遇しないような目新しいヘプタトニック組織を取扱う様にもなってきます。そうした非チャーチ・モードのヘプタトニック組織を「テトラコルド」に解体して音組織を細かく見た時、中心音としての振舞わせ方は、ヘプタトニックの在り方を注意深く取扱う事だという事も併せて理解が進む様になる事でしょう。そうしたテトラコルドへの解体を視野に入れた時、テトラコルドの両端に生ずる音を「核音」として見る事の重要性が判る事でしょう。こうしたテトラコルドに対する視野を拡大した時、パーシケッティの『20世紀の和声法』でも触れられている様な音組織というのが改めて能く理解できる様になる筈です。また同時に、非機能和声社会に於ける、「静的」な和音進行に依って生ずる「モーダル」な雰囲気というものが、機能和声では禁じられていた平行という音脈や、原調に対してシンメトリカルに現れるノン・ダイアトニックな音の出現という物が「投影法」というミラー・モードの事でもあるという事をあらためて肝に銘じてジャズに挑む事をお勧めしたいところです。

扨て、前述にもある通り中心音という振る舞いを明示化させれば良いのであるならば、その中心音が「核音」という主音として振舞わせたい時、必ずしもその主音という核音の為に下方から導音として半音音程である必要もなく、ましてや核音に対して上方から「下行導音」として半音音程を与える必要など無い事が判るでしょう。それはなぜか!?

ペンタトニックなど、恣意的な操作による五音組織でない限り、ペンタトニック・スケールに導音は存在しないのに、その5音に生ずる音の取り扱い方次第で、5種類の「核音」としての振る舞いを感じさせる方法を少なくとも音楽を嗜む者であれば取り扱いに難儀する事は無い筈です。

つまり、たった1つのペンタトニックの音組織から5種類の調性を感じさせる音の振舞わせ方を吾々は知っており、それらの振る舞いの為に核音に隣接する音に導音など不要な事があらためて判る筈です。つまり、中心音としての振る舞いを知ってさえすれば、

下属音の全音下の音が現われたら → それは必ずしも短調(=同主調)の音組織ではない

という状況が生じる事を意味しており、それはブルース/ジャズにおける、主和音・下属和音でもブルー7度を附與した時の中心音としての振る舞いの一つなのだという理解が必要なのでありますね。

これらの様な、可動的音程と中心音の取り扱い如何に依って、調性の両性具有化としてジャズは更に強化されて行く事になるのでありますが、ジャズというのは和音を硬い響きの為に、より一層高みを求めます。つまり、9・11・13度音を欲します。しかし、11度音を本位11度音(=ナチュラル11th音)として使うと、基底和音として備わる長三和音の振る舞いを損います(併存させれば複調的な分数コード)。基底和音の響きを損わない為、短和音を基底に持つ和音以外の11度音はジャズでは♯11th音を充てる事を選択し、それは主和音がドミナント7th化した時のブルー5度と同義音程の音であり、本来の属和音のドミナント7thコード上の♯11th音が、主和音上での短九度となり、同様に下属和音にてドミナント7th化した時の♯11thは、本来の音組織の導音であり乍ら下属和音上で生じたブルー7度との併存に依って旋律的短音階の上行形と下行形の取り扱いを無関係にする音組織(下属和音と属和音の双方でドミナント7thコードが生ずる音組織)をも近しい連関として導出して来たのであります。

河出書房新社刊フィリップ・ボール著『音楽の科学』p146〜160辺りを読むと、音楽についてもっと面白い側面を鑑みる事が出来るのではないかと思います。

先のそうした調性の両性具有化に伴って、現今社会で能く知られる「モーダル・インターチェンジ」というのは、長調と短調の夫々が、たすき掛けの様にして互いの調性を拝借し合う和音進行組織として知られる様になるのであります。これにて、ドミナント7thコードは更なる発展をして、和音に附與される複音程音のalteration化、つまり、オルタード・テンションの出来が起る事になる訳です。

ドミナント7thコードに生ずるオルタード・テンションというのは、先の♯11th音というのが基底和音の機能の保持の為のオルタレーションという事を除けば、短音程組織を具備させた物です。つまり、9・11・13の本位音程が長音程組織(この本位音程の本位11度も基底和音が短和音でなければ使われない)、オルタレーション化した9・11・13度(=♭9、♯9、♯11、♭13)は短音程組織を具備させた物なのです。余談ですが、私が態々「オルタード」と謂わないのはウォルター・ピストン著『和声法』に敬意を払った上でオルタレーションとして、ピストンに倣って使っているのです。

但し、ジャズがオルタード・テンションとして表わしている「♯9th」は、厳密に謂うと9度音由来の派生音ではありません。これは10度音からの派生、或るはバイトーナル和音(=複調和音)の体系由来の音であるべきものを、9度由来として扱っているので注意が必要です。シャープ9thのそれについては後に亦語るので、茲ではまず、長音程と短音程組織を今一度確認する事としましょう。

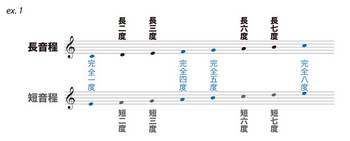

扨て、長音程と短音程について少し説明をすることにしますが、これらの音程は完全音程と加増・加減音程を除いた音程の事を指した名称であります。つまり、多くのケースでは完全音程以外の音を見る事で長短それぞれの音程とやらを判り易く次のex.1が図示している様に確認できる物である筈です。

長音程というのはその名の通り、完全音程以外が長音程なのですが、そのような組織として通常の音組織に生じているのは、長音階の主音から数えた時であります。つまり、長二度・長三度・長六度、長七度という風に、長音程は長音階の主音から見るとそれらが順に生じている訳です。

他方短音程というのはどのように生じているのか!?これは、長音階の上中音(メディアント)、換言すれば平行短調の属音とも謂えるのでありますが、上中音から生じた完全音程以外の音程全てが順に短音程を形成しているのであります。

長音程が長音階の主音から生じていた事を勘案すれば、短音程とやらは平行短調の主音(長調の下中音)から生じてもよかろうに!?と思われる方も居られるかもしれません。処が、短音程というのは平行短調の属音を基に出現する、というのは、別の側面に於て短調という物の在り方を補強します。

西洋音楽界に於ては真っ先に習う事ですが、長調というのは主音に情緒的な引力がある様に屯《たむろ》し、短調では属音に音が群がる様に引力があるという風な事です。つまり、短音程というものが短調の属音を基にする、というのはやはり理に適っている物であり、フリギア終止という下行導音による情緒も、それに群がる所はやはりこの音なのでありますね。

こうした「長・短」が、共に手を取り合って「拝借」し合う構造がジャズという音楽で顕著になって来る事で、オルタード・テンションというのは、結果的にドミナント7thコードの根音を長・短両旋法の基音と見なした上で、短音程組織の出来を充てている(本位11度は基底和音の為に♯11th化させるのでこの例から除外)という事がわかります。

つまり、ドミナント7thコードという和音の体から見ると、長三度という「本位音程」と根音との間の長3度音程の中に、短音程の拝借という概念を持ち込むと「短二度・短三度」という2つのオルタレーション・ノートを持ち込む事になり、この「短三度音」というものが「♯9th」として使われているのであります。しかし、これは便宜的な用法であり、突き詰めればこの短音程から呼び込んだ短三度の音は、長音程から見た時の音は10度由来の音で在るべき音で複調を示唆する音というのが正しい理解なのであります。

併し、ジャズでは「♯9」を「♭10」とは呼びません。その解釈の方が長音程と短音程の双方を具備する(俯瞰する)事に手っ取り早いからです。つまり、其処彼処においてジャズの場合は長短の拝借行為が行われているので、こうした理解であった方が楽なのであります。併し厳密には♯9は9度音からの派生音ではなく、10度音であるのです。それはなぜか!?

オルタード・スケールというのがありますね。これを覚えた時、所謂初歩的なツーファイヴを伴うジャズ・イディオムを奏する時、長短の両旋法を具備(羅列でもある)している「人為的」な音階である為、これを使ってしまう事でジャズっぽい香りを伴わせる事が簡単でもあるので、時にはスケール・ライク(=順次進行的)にすら使われてしまいますが、こればかりに頼ると大きな落とし穴があるので私としてはお勧めは決してしないのですが、まずはオルタード・スケールとやらを語ってみましょう。

このオルタード・スケールというのは「2つの三度音」を持った矛盾した音階(音の羅列)であります。オルタレーションした音を羅列した物である為、音並びは「根・♭2・♯3・♮3・♯4・♭6・♭7」という、オルタレーションに重きを置いているので、3度音がふたつあり、5度音由来の音がスポイルされている、理論的解釈からしてもコイツが重宝されてしまう向きがあるのは避けるべきである筈なのに、こうした解釈と誤謬が当然の如く蔓延してしまっているのが現今のジャズ屋の悲しい現実です。

ガンサー・シューラーのブルー5度という発想があれば、♭5こそがオルタレーションである筈なのに、基底和音の為に生じた変化した11度音を根拠に人為的に作っちまったスケールを有難く使っていて、それで今では出自のそれすらも疑わずに顰に倣うだけの輩が多いモンだからこーゆー風になっちまった訳ですな!(笑)

それと、この「オルタード・スケール」を有り難がって使う様なイディオムばかりを重宝してしまうような唄心を身に付けてしまうと、本位9度こそが重要である音組織やその体系を使えなくなってしまうという落とし穴があるんですね。そもそもオルタレーションの最たる醍醐味は長調・短調の双方の調性が両性具有的になる、というのが最大の特長でもある訳ですが、前出にある様に、ブルージィーな音組織で、和音の体を重視するならば中心音の取り方次第で調性の示唆は幾らでも変化させる事が出来る訳なのだから、下属和音と属和音とでこれらが全音違いでドミナント7thコードを生じている音組織を先ずは着目すべきであり、茲にはメロディック・マイナーをダイアトニック組織とする音組織が生ずるのです。

すると、メロディック・マイナーをモードとするダイアトニック・コードを形成すると、特にハーフ・ディミニッシュ和音上で生ずる本位9度音を見つける事が出来る様になります。通常、チャーチ・モード界隈でのハーフ・ディミニッシュ上で生じる九度音はアヴォイドである短九度であるのですが、ハーフ・ディミニッシュに本位九度音が附與されるとなると之は全くアヴォイドではなくなります。

扨て、メロディック・マイナー・モードのIV度上とV度上の和音がドミナント7thコードという事は、此等の和音は全音でセパレートされている和音の平行関係である、とも見做す事ができる訳です。つまり、メロディック・マイナー・スケールという中性的な香りの中には、それらの四度と五度で生じているドミナント7thコードが、それぞれ別の調性から拝借して来ているドミナント7thコードが時折姿を見せているかのように「嘯く」ような、パラレル・ワールドの様な世界観を演出する事もあるのです。

つまり、全音違いで生じている同種の和音は「平行」であるという関係から、これは元の音階からの「投影」をも見る事が可能になる音脈であるのですが、それがなぜ「投影」なのかは次回明らかになるので、お楽しみに。

先ずは、「投影」という脈の事を理解する前に、メロディック・マイナーという音並びはドリアン・スケールの第7音が半音上がったという近しい関係にもあり且つメロディック・マイナーという音並びは、全音音階の次に全音音程を連続させる音階であり、全音音階の音程の一つをさらに半音音程に細分化してヘプタトニックを得た主導全音音階(=導音付全音音階)にも近しい構造となっており、更にはナポリタン・マイナー・スケールにも近似性のある音階である、という事をあらためて述べておきたいのであります。

このような近似性と共に裏打ちされた「中性的」な情緒に加えて、内在している「平行」関係という物を詳らかに語る事で、調性の浮遊観に伴う世界観をオルタレーションに依って作られた音で表現しようとする事がどれほど愚かな行為であろうかという事があらためてお判りになるかと思います。メロディック・マイナー組織があまり汎く普及しないのも、オルタレーションに慣れてしまった人々が多いからでもあるとも謂えるでありましょう。

つまり、長音階にて生ずる主要三和音(=I・IV・V度上の長三和音)にてブルー7度を付与するとなると、属和音の場合は元々短七度が附與されるので特に目新しくはないのですが、I・IV度の和音上で短七度音が附與されるという事は、それらで生ずる音組織を俯瞰して見た時、「EとE♭音」と「B♭とB(H音)」という可動的な音を生ずるという事になります。

特に、それらの3つの和音に附與された七度音を常に短七度音を選択したとなると、1つの音組織に3つのドミナント7thコードが生じる事を意味するというのはお判りでありましょう。ジャズというのは時には主旋律が出現する事よりも、「硬い和音」にリズムを細かく与えて奏する事もあります。つまり、それがドミナント7thコードと呼ばれる「メジャー・トライアド+短7度音」の和音であった場合、リズムだけは色々奏されていたとしても聴衆によってはその和音が必ずしもドミナント機能としてのドミナント7thコードとしてばかりか、サブドミナント(IV度上)で生ずるブルー7度によるドミナント7thコードなのか或はトニック(I度上)で生ずるブルー7度を伴ったドミナント7thコードであるのかという区別がしにくい場合もあろうかと思います。

つまり、和音の体だけを見た場合、先の3種のドミナント7thコードは、その和音だけを聴かされた場合はトニック、ドミナント、サブドミナントの何れかを判別しにくい状況があってもおかしくはありません。それでも、吾々が調性感覚を以てしてそれらを判別するのは「中心音」という、その曲が持つ中心音とやらが、主音を薫らせるような音価や隣接する音のフレージングをしているのか!?或は同様にそれが下属音・属音的に振舞おうとしているのか!?という事を判別する為に中心音としての振舞が重要な要因となるのでありまして、特に中心音が主音・終止音として振舞おうとするそれを「核音」と述べたのも記憶に新しい事かと思います。

つまり、ドミナント7thコードが同一の調性の中に3つも生じても、それが齎す楽想は調性が行き場を失くして逡巡してしまう物では決してなく、中心音としての和音に付随されるフレージング(メロディや他の楽器パートのリフ)が、中心音の役目を決める要因である、という事を今一度再確認し乍らジャズという音楽を耳にして貰い度い訳なのです。換言すれば、中心音の振る舞いひとつで、トニック、ドミナント、サブドミナント的「方角」を指し示す事は幾らでも可能なのであります。

更に重要な事を述べるならば、調性を確定する為の機能和声という厳密な規則というのは、それらの過程で欠落や不良とされる物が生じたとしても、全音階(ダイアトニック)という音組織を使っているならば、調性というのは仄かに感じ取っている訳です。判り易く他のシーンで置き換えれば、待ち合わせ場所に時刻を決めて落ち合う事が調性社会に於ける解決であるとするならば、約束の時間も場所も判ってはいるのに待ち合わせの場所には当初の決め事の様にはいかなかったけれども、忘れていた訳でも糸の切れた凧の様にどこかに奔逸してしまった訳でもありません。つまり「奔逸」したとしてもそれが仄かに調性とやらを感じるのは、中心音が大きな役割となっているのであります。

こうした中心音の取り扱いを推し進めると、一般的にはなかなか遭遇しないような目新しいヘプタトニック組織を取扱う様にもなってきます。そうした非チャーチ・モードのヘプタトニック組織を「テトラコルド」に解体して音組織を細かく見た時、中心音としての振舞わせ方は、ヘプタトニックの在り方を注意深く取扱う事だという事も併せて理解が進む様になる事でしょう。そうしたテトラコルドへの解体を視野に入れた時、テトラコルドの両端に生ずる音を「核音」として見る事の重要性が判る事でしょう。こうしたテトラコルドに対する視野を拡大した時、パーシケッティの『20世紀の和声法』でも触れられている様な音組織というのが改めて能く理解できる様になる筈です。また同時に、非機能和声社会に於ける、「静的」な和音進行に依って生ずる「モーダル」な雰囲気というものが、機能和声では禁じられていた平行という音脈や、原調に対してシンメトリカルに現れるノン・ダイアトニックな音の出現という物が「投影法」というミラー・モードの事でもあるという事をあらためて肝に銘じてジャズに挑む事をお勧めしたいところです。

扨て、前述にもある通り中心音という振る舞いを明示化させれば良いのであるならば、その中心音が「核音」という主音として振舞わせたい時、必ずしもその主音という核音の為に下方から導音として半音音程である必要もなく、ましてや核音に対して上方から「下行導音」として半音音程を与える必要など無い事が判るでしょう。それはなぜか!?

ペンタトニックなど、恣意的な操作による五音組織でない限り、ペンタトニック・スケールに導音は存在しないのに、その5音に生ずる音の取り扱い方次第で、5種類の「核音」としての振る舞いを感じさせる方法を少なくとも音楽を嗜む者であれば取り扱いに難儀する事は無い筈です。

つまり、たった1つのペンタトニックの音組織から5種類の調性を感じさせる音の振舞わせ方を吾々は知っており、それらの振る舞いの為に核音に隣接する音に導音など不要な事があらためて判る筈です。つまり、中心音としての振る舞いを知ってさえすれば、

下属音の全音下の音が現われたら → それは必ずしも短調(=同主調)の音組織ではない

という状況が生じる事を意味しており、それはブルース/ジャズにおける、主和音・下属和音でもブルー7度を附與した時の中心音としての振る舞いの一つなのだという理解が必要なのでありますね。

これらの様な、可動的音程と中心音の取り扱い如何に依って、調性の両性具有化としてジャズは更に強化されて行く事になるのでありますが、ジャズというのは和音を硬い響きの為に、より一層高みを求めます。つまり、9・11・13度音を欲します。しかし、11度音を本位11度音(=ナチュラル11th音)として使うと、基底和音として備わる長三和音の振る舞いを損います(併存させれば複調的な分数コード)。基底和音の響きを損わない為、短和音を基底に持つ和音以外の11度音はジャズでは♯11th音を充てる事を選択し、それは主和音がドミナント7th化した時のブルー5度と同義音程の音であり、本来の属和音のドミナント7thコード上の♯11th音が、主和音上での短九度となり、同様に下属和音にてドミナント7th化した時の♯11thは、本来の音組織の導音であり乍ら下属和音上で生じたブルー7度との併存に依って旋律的短音階の上行形と下行形の取り扱いを無関係にする音組織(下属和音と属和音の双方でドミナント7thコードが生ずる音組織)をも近しい連関として導出して来たのであります。

河出書房新社刊フィリップ・ボール著『音楽の科学』p146〜160辺りを読むと、音楽についてもっと面白い側面を鑑みる事が出来るのではないかと思います。

先のそうした調性の両性具有化に伴って、現今社会で能く知られる「モーダル・インターチェンジ」というのは、長調と短調の夫々が、たすき掛けの様にして互いの調性を拝借し合う和音進行組織として知られる様になるのであります。これにて、ドミナント7thコードは更なる発展をして、和音に附與される複音程音のalteration化、つまり、オルタード・テンションの出来が起る事になる訳です。

ドミナント7thコードに生ずるオルタード・テンションというのは、先の♯11th音というのが基底和音の機能の保持の為のオルタレーションという事を除けば、短音程組織を具備させた物です。つまり、9・11・13の本位音程が長音程組織(この本位音程の本位11度も基底和音が短和音でなければ使われない)、オルタレーション化した9・11・13度(=♭9、♯9、♯11、♭13)は短音程組織を具備させた物なのです。余談ですが、私が態々「オルタード」と謂わないのはウォルター・ピストン著『和声法』に敬意を払った上でオルタレーションとして、ピストンに倣って使っているのです。

但し、ジャズがオルタード・テンションとして表わしている「♯9th」は、厳密に謂うと9度音由来の派生音ではありません。これは10度音からの派生、或るはバイトーナル和音(=複調和音)の体系由来の音であるべきものを、9度由来として扱っているので注意が必要です。シャープ9thのそれについては後に亦語るので、茲ではまず、長音程と短音程組織を今一度確認する事としましょう。

扨て、長音程と短音程について少し説明をすることにしますが、これらの音程は完全音程と加増・加減音程を除いた音程の事を指した名称であります。つまり、多くのケースでは完全音程以外の音を見る事で長短それぞれの音程とやらを判り易く次のex.1が図示している様に確認できる物である筈です。

長音程というのはその名の通り、完全音程以外が長音程なのですが、そのような組織として通常の音組織に生じているのは、長音階の主音から数えた時であります。つまり、長二度・長三度・長六度、長七度という風に、長音程は長音階の主音から見るとそれらが順に生じている訳です。

他方短音程というのはどのように生じているのか!?これは、長音階の上中音(メディアント)、換言すれば平行短調の属音とも謂えるのでありますが、上中音から生じた完全音程以外の音程全てが順に短音程を形成しているのであります。

長音程が長音階の主音から生じていた事を勘案すれば、短音程とやらは平行短調の主音(長調の下中音)から生じてもよかろうに!?と思われる方も居られるかもしれません。処が、短音程というのは平行短調の属音を基に出現する、というのは、別の側面に於て短調という物の在り方を補強します。

西洋音楽界に於ては真っ先に習う事ですが、長調というのは主音に情緒的な引力がある様に屯《たむろ》し、短調では属音に音が群がる様に引力があるという風な事です。つまり、短音程というものが短調の属音を基にする、というのはやはり理に適っている物であり、フリギア終止という下行導音による情緒も、それに群がる所はやはりこの音なのでありますね。

こうした「長・短」が、共に手を取り合って「拝借」し合う構造がジャズという音楽で顕著になって来る事で、オルタード・テンションというのは、結果的にドミナント7thコードの根音を長・短両旋法の基音と見なした上で、短音程組織の出来を充てている(本位11度は基底和音の為に♯11th化させるのでこの例から除外)という事がわかります。

つまり、ドミナント7thコードという和音の体から見ると、長三度という「本位音程」と根音との間の長3度音程の中に、短音程の拝借という概念を持ち込むと「短二度・短三度」という2つのオルタレーション・ノートを持ち込む事になり、この「短三度音」というものが「♯9th」として使われているのであります。しかし、これは便宜的な用法であり、突き詰めればこの短音程から呼び込んだ短三度の音は、長音程から見た時の音は10度由来の音で在るべき音で複調を示唆する音というのが正しい理解なのであります。

併し、ジャズでは「♯9」を「♭10」とは呼びません。その解釈の方が長音程と短音程の双方を具備する(俯瞰する)事に手っ取り早いからです。つまり、其処彼処においてジャズの場合は長短の拝借行為が行われているので、こうした理解であった方が楽なのであります。併し厳密には♯9は9度音からの派生音ではなく、10度音であるのです。それはなぜか!?

オルタード・スケールというのがありますね。これを覚えた時、所謂初歩的なツーファイヴを伴うジャズ・イディオムを奏する時、長短の両旋法を具備(羅列でもある)している「人為的」な音階である為、これを使ってしまう事でジャズっぽい香りを伴わせる事が簡単でもあるので、時にはスケール・ライク(=順次進行的)にすら使われてしまいますが、こればかりに頼ると大きな落とし穴があるので私としてはお勧めは決してしないのですが、まずはオルタード・スケールとやらを語ってみましょう。

このオルタード・スケールというのは「2つの三度音」を持った矛盾した音階(音の羅列)であります。オルタレーションした音を羅列した物である為、音並びは「根・♭2・♯3・♮3・♯4・♭6・♭7」という、オルタレーションに重きを置いているので、3度音がふたつあり、5度音由来の音がスポイルされている、理論的解釈からしてもコイツが重宝されてしまう向きがあるのは避けるべきである筈なのに、こうした解釈と誤謬が当然の如く蔓延してしまっているのが現今のジャズ屋の悲しい現実です。

ガンサー・シューラーのブルー5度という発想があれば、♭5こそがオルタレーションである筈なのに、基底和音の為に生じた変化した11度音を根拠に人為的に作っちまったスケールを有難く使っていて、それで今では出自のそれすらも疑わずに顰に倣うだけの輩が多いモンだからこーゆー風になっちまった訳ですな!(笑)

それと、この「オルタード・スケール」を有り難がって使う様なイディオムばかりを重宝してしまうような唄心を身に付けてしまうと、本位9度こそが重要である音組織やその体系を使えなくなってしまうという落とし穴があるんですね。そもそもオルタレーションの最たる醍醐味は長調・短調の双方の調性が両性具有的になる、というのが最大の特長でもある訳ですが、前出にある様に、ブルージィーな音組織で、和音の体を重視するならば中心音の取り方次第で調性の示唆は幾らでも変化させる事が出来る訳なのだから、下属和音と属和音とでこれらが全音違いでドミナント7thコードを生じている音組織を先ずは着目すべきであり、茲にはメロディック・マイナーをダイアトニック組織とする音組織が生ずるのです。

すると、メロディック・マイナーをモードとするダイアトニック・コードを形成すると、特にハーフ・ディミニッシュ和音上で生ずる本位9度音を見つける事が出来る様になります。通常、チャーチ・モード界隈でのハーフ・ディミニッシュ上で生じる九度音はアヴォイドである短九度であるのですが、ハーフ・ディミニッシュに本位九度音が附與されるとなると之は全くアヴォイドではなくなります。

扨て、メロディック・マイナー・モードのIV度上とV度上の和音がドミナント7thコードという事は、此等の和音は全音でセパレートされている和音の平行関係である、とも見做す事ができる訳です。つまり、メロディック・マイナー・スケールという中性的な香りの中には、それらの四度と五度で生じているドミナント7thコードが、それぞれ別の調性から拝借して来ているドミナント7thコードが時折姿を見せているかのように「嘯く」ような、パラレル・ワールドの様な世界観を演出する事もあるのです。

つまり、全音違いで生じている同種の和音は「平行」であるという関係から、これは元の音階からの「投影」をも見る事が可能になる音脈であるのですが、それがなぜ「投影」なのかは次回明らかになるので、お楽しみに。

先ずは、「投影」という脈の事を理解する前に、メロディック・マイナーという音並びはドリアン・スケールの第7音が半音上がったという近しい関係にもあり且つメロディック・マイナーという音並びは、全音音階の次に全音音程を連続させる音階であり、全音音階の音程の一つをさらに半音音程に細分化してヘプタトニックを得た主導全音音階(=導音付全音音階)にも近しい構造となっており、更にはナポリタン・マイナー・スケールにも近似性のある音階である、という事をあらためて述べておきたいのであります。

このような近似性と共に裏打ちされた「中性的」な情緒に加えて、内在している「平行」関係という物を詳らかに語る事で、調性の浮遊観に伴う世界観をオルタレーションに依って作られた音で表現しようとする事がどれほど愚かな行為であろうかという事があらためてお判りになるかと思います。メロディック・マイナー組織があまり汎く普及しないのも、オルタレーションに慣れてしまった人々が多いからでもあるとも謂えるでありましょう。

2014-12-22 17:00