ブルースな音の起源とは [楽理]

私のブログでは高い頻度で和声面の先鋭的な部分やらを扱って来ておりますが、ブルーノートの起源や由来については語って来ていない所にはいくつかの理由があります。

ブルーノートそのものを否定しているという見解ではありませんし、先人達がそうした音楽の数奇な歴史から繙いて来た傍証を真っ向から否定しようとは微塵も思っておりません。そうした研究材料を手に取る者の中には器楽的な理解に疎い人達がおり、狭い音楽ジャンルの中へと持ち込んでしまって歪曲して解釈してしまうという「一括り」が解釈の為に自身が楽になるにしか過ぎない物なのに、結果的に解釈の先にあるものは歪曲化された理解にしか及ばず、狭い音楽観の中に持ち込まれてしまった悲運な歪曲された理解は、自身が勝手に持ち込んでしまった音楽ジャンルとは縁遠いものであればあるほど理解が及ばなくなってしまう物であります。

これまで多くの著書に於いてブルーノートを題材にしてきたと思いますが、一般的な解釈からすればそれは「ジャズ由来」という風に理解が及んではいまいか!?という所に疑問を投げかけたいのであります。勿論著者がジャズを題材にしてはいても本当にジャズだけでしか語っていないのか?と問えば自ずと答は「ノー」となります。ジャズの発生やブルーノートの発生というのはピンポイントで、まるでウイルスの様に発生して爆発的に広がったのではなく、やはり下支えというものがあり、その中で自然発生的に100匹目の猿の様に99匹の猿は互いに情報交換などせずとも世界の各地で発生して、100匹目が誕生した事で広がりを見せたという、ジャズもそういう下支えから生じたのではないのかなと思っております。

ジャズだけに目を向けることなどなくとも、ブルーノートとは少し違う方面での「民族的な香り」を示す音へ深い研究をしていたのがバルトークでありその後のチェレプニンである様に、クラシック音楽界に於いてもこうした人達の名を挙げる事ができますが、それら以外の人達は無視していい人達なのか!?というとそれは全く違います。

調性音楽の時代ですらも「民族的な音は使う事なかれ」という共通認識の中で音楽って構築されていたモノでありまして、ベッタベタな半音のあらゆる所に変化を与えてしまうやり方など既に存在していた中で、宮廷の人達に毛嫌いされる事のない音楽的なルールに則って西洋音楽は成立していたという事を忘れてはなりません。徒に音を弄るという事は神の真理に逆らう事に等しかったワケです。科学的な根拠が希薄な時代であればあるこそ、説明の付かない事象に於いては神学的な理解から重宝されて、芸術的感性はそうした中から生まれて来た歴史があるのです。

ただ、そうした神学的な枠組みからひとたび外れれば楽音というのは結構自由だった様で、それこそ言葉遣いとしては注意が必要な「ジプシー」の人達などは、わざと音楽を「クサく」扱っていたというワケですから、半音の変化をありとあらゆる所へ与えて「クサくする」やり方はジプシーの連中を想起するからやめろ!という共通認識まであったというのですから、こうした歴史も非常に興味深いモノです。

そうした「クサさ」が緩和してきたのは平均律の普及があったのは間違いない事ですが、平均律導入によりあらゆる調性を飛び越える技法が発達してきた事で、クサい音をもクサく扱う事抜きにソフィスティケイトされて発展して来たのが西洋音楽でありましょう。ショパンの幻想即興曲を聞けば、音そのものの成立はジプシー系の音であろうとも民族的に聴こえるワケではありません。短調の深みをさらに増した半音という変化音をあちこちに与えているのが特長でしょう。

私のブログでは、ジャズが罵倒されクラシック音楽が礼賛されている様な印象を抱く方がおられるかもしれませんが、私は本来はジャズ・ポピュラー方面から入って来ている人間ですので決してジャズ界隈を罵倒してクラシックへ「目覚めちゃった」という類の人間ではありません(笑)。嘗ては理由もなくクラシック音楽を愚弄していた事すらありました。おそらく多くの人というのは私と似たポジションに居るかと思いますが、音楽への方面を知れば知る程クラシック音楽界を罵る事など出来なくなってしまうモノでもあるのです。歴史の積み重ねは時間に凭れ掛かって来ただけではないのがよく判ります。

ジャズというのは和声的な側面で見ると、鋭く先鋭された響きの連続を用いている事が多く、そうした集積された音の使い方に酔いしれ、その音の波間を聴いた事が無い様な旋律で弾かれている音への魅力というのが最たるモノですが、クラシック音楽というと、ジャズよりもさらに異端で先鋭的な音が必ずしも使われているワケではなく、そうした導入があってもそれまでが「冗長」に感じてしまうという向きがあると思います。

そもそも交響曲の類というのは、小麦粉からどうすればパンが出来るか?という様式から構築されている世界なので、僅かな断片からああいう大作になっているという事を念頭に弾き手も聴き手も共通理解があって聴くべきモノで、映画と同じ様に名作の断片だけを見ても感動しないように、交響曲というのもそういう世界観と似た感覚で作られているので、和声聴きたさだけで聴いてもつまらなく感じてしまう作品が多いのは確かでしょう(あまりに集積され過ぎて面白い作品も勿論ありますが、そこに至るまでは時間と忍耐がジャズと違います)。

ジャズというのは食事で言えば「丼モノ」で、メインディッシュこそが全てであるかの様な取り扱いだと思えばいいのかもしれません。

クラシック音楽界に於いて平均律導入が進むと、調性の崩壊(←「崩壊」を直ぐさま「無調」という十二音技法に結び付ける輩がおりますがそれは違います)が起こり、「稀釈化」します。その稀釈化された調性で起こり得た事が複調や多調の演出です。

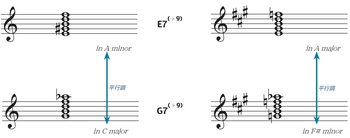

少し前の私のブログ題材のデモ曲で平行調同士の属七を併存させた和音を使った事がありました。平行調同士という事はハ長調とイ短調で見ればそれぞれは短三度/長六度という音程関係に位置する調性ですが、互いの主要三和音と副三和音を共有する同一の音組織であるがために調号も共有できるからこその「平行調」なワケですね。主和音への解決に於いて短調が属七を導入させて一部の音を変化させる事でその瞬間は平行長調と違う変化音を使う事となりますが、平行調という物はこういう物だというのは楽理を少しでもかじった人ならばお判りの事でしょう。

平行調とは異なる、短三度/長六度離れた調性というのは同主調の平行調というのも視野に入れる事ができます。ハ長調と変ホ長調の関係がまさにこれです。ハ長調側が平行短調になると変ホ長調とイ短調は三全音の関係になる物の、それほど縁遠い調関係にあるワケではありません。

そうした2種類の調性を視野に入れる事で互いの調性を逐次意識する事なく逸脱する事なく秩序を保っているという状況は調性を遵守しているというよりも「調域」に沿っている状況と呼ぶ事ができるでしょう。「調域」というのはアルノルト・シェーンベルクの「作曲の基礎技法」に於ける独特の言い回しですが、「調域」というのは私はこういう状況を踏まえている時に注意深く使っている語句です。

互いの「調域」にさえ則っていれば、一方の主和音の時もう一方も主和音である様な必要はなくそれは自由です。そうした自由が与えられている時、仮に、下方に嬰ト短調の主和音が在り上方にイ短調での「短調のIII度」という和音が在った場合どうなるか!?というのが今回の最大のテーマ、ブルースを導く音のひとつのシーンというのが登場してきます。この和音は後ほど詳しく解説しますので念頭に置いていただきたい和音で、下声部にF#マイナー・トライアド(f#・a・c#)、上声部にCオーギュメンテッド・メジャー7th(c・e・g#・b=h)という構成音ですのでご注意を。

ブルーノートの類は長音階から見た時の3・5・7度に変化が起こる事を指しますが、5度が半音下がる音は4度が半音上がった用法としても用いられているのが顕著でありましょう。先のコードを下声部からポピュラー形式に則った表記に習おうとしても完全四度と増四度と完全五度が同居する音として構成されてしまうのです。こうした和音を導く用例は実際には結構多用されているモノでして、先頃私は2013年年初のヴィクター・ベイリーの来日に合わせてついついオマー・ハキムのソロ・アルバムに収録の「Constructive Criticism」についてツイッターでも呟いていたので、コレを機会に語るのは絶好のチャンスと思い引き合いに出す事に。

「Constructive Critisism」という曲はヴィクター・ベイリーも参加していて作曲はオマー・ハキムで、中々のコード進行を聴かせてくれるモノなのですが、Aメロ(メロと言っても希薄ですが)の出だしは次の譜例1の様なコード進行から始まります。

※ご指摘をいただいたのであらためて正確にConstructive CriticismのAパターンのコード表記を掲載しておきます。この曲は属七包含の七声の和音やサブドミナント想起の七声など所々に使われて重畳しいコードを用いており、キー・チェンジを明確にしないと和音の変化の行き交いが乏しくなるので意外にヴォイシング取り扱いの難しさを秘めており、私は冒頭のコードを「F△/G△」としておりましたが、Aパターンの1小節目と5小節目では使い分けている様なので、今回あらためて掲載することにしました。DmM7/E♭△という注目すべきハイブリッド・コードの使用もあったりして、ホントはこういう良い和音はあまり広く知られて欲しくない和音なんですけどね(笑)。

尚、譜例の1小節目&5小節目のF#m9と表記してあるそれは、和声的には「F#m9 (11)」が正しい響きですのでお間違いの無いようご理解ください。

加えて、DmM7/E♭△と表記しているコード部の2拍には、原曲にはC音を本来は明示しているので、そうなると下声部にはナチュラル6thを付け加えるべきですが、コード表記が重畳しくなるのでそれを回避しました。しかし、DmM7/E♭△のような和声感は16分音符ひとつ分食った(シンコペーション)2拍目でD音を表し、D→C音と動くので、本来は属七の体の包含を避けたい形としての下声部E♭7を2拍ペダルの上声部がF△ -> F6と1拍ずつ動く解釈でも判りやすいかもしれませんが、私は2拍をひとまとめとしてC音を下声部由来という風に解釈しているので敢えて下声部にはC音を明示する表記は避けましたのでその辺りも併せてご注意ください。2拍を一括りの和音で見た場合の便宜的なコード表記はF6/E♭7という解釈にも等しくなります。

六声のF△/G△は、言い換えれば「G7(9,11)」というナチュラル11th包含のいわゆる「イレヴンス・コード」です。それが母体の半音下のF#m9(11)に進行するのですが、実はこれに似た進行は他にもあるモノでして、今度はカル・ジェイダーの「Corine」を取り上げてみる事にしましょうか。

※Corine / Cal Tjaderの本来のコード進行はコチラの方です。

「Corine」の作曲者はジョージ・デュークなので、後のフローラ・プリムのソロ・アルバム「Carry On」でもカヴァーされて(カヴァー作は移調されています)いるのでありますが、譜例2の例を見ていただくと、最初のコードは「Dm7(on G)」としているモノの、その後のF#m9(11)は結構似ているモノでして、私が「Corine」を制作してリリースした時は1度目の「Dm7(on G)」を「Gm9 (11)」にして二度目を「Dm7 (on G)」と弄ったモノでしたが、「Corine」の素晴らしい点は「F#m9 (11)」上で「C音」を経過的にメロディに用いているのが素晴らしいのです。その素晴らしさというのは「複調」が醸し出される演出ゆえであるからなのです。

※こちらのコード進行は、実際には私が復調性の話題を引き合いに出したいが為の表現でハナシを進めているので、その真意と実際の背景も本記事終盤に加筆しております。

扨て、「F#m9 (11)」という和音に於いて、こうしたコードがダイアトニックに存在するシーンを鑑みれば自ずと11度音=四度音は完全11度音なので「B音(=H)」を想起する事になりまして、和音は勿論完全11度音を包含しているのに、更にそれよりも半音高い音がメロディに使われる事になります。因みに和声的に完全五度が半音下がった変化音として用いられているのではなく、完全5度も完全11度も和声的に用いられている所に更に増11度の音が経過的にでは在り乍らもメロディに使われている事になるのです。

こういうシーンを、単なる「ブルージィー」だのと見過ごしてはならない重要な点でして、完全五度音・完全四度音・増四度音が併存する状況は複調を意味する重要なシーンを体現する事なのだと声高に論ずるのが今回の最も重視すべき点なのであります。

短和音を母体とする形式で、先の音程が「併存」する和音は、通常の形式では表記できません。但し、現存するのは間違いないのでハイブリッド形式でアレコレ工夫すると、導かれる和音というのは上声部にCM7aug、下声部にF#mという三全音離れた短三和音と長七の増和音の形式を導くコトができるのであります。それが譜例3の通りの和音なのでありますね。

和音の感覚にそれほど鋭くない人でも、こうした興味深い和音の響きはおそらく感じ取ってくれると思います。短和音の深みをふんだんに使った響きとでも言えばいいでしょうか。それでもこの和音は単体の形式では通常のコード表記では表す事のできないタイプである所に加え、ハイブリッドの体でも七声を与えてしまうので、通常だと七声を与えた時点で何らかの「ヘプタトニックの形式=7音で構成される音列」に音組織が捕捉されてしまう状況にあるので、使った所でヘプタトニックの「総和音」にしかならずに使い道が限定されてしまうのではないか!?という懸念を抱く人がいるかもしれませんが、このハイブリッド和音から導かれる「あたかもヘプタトニック」はなかなか遭遇する事のないヘプタトニックなので、複調の側が強く演出されて総和音の形式が色濃く出ない稀な形式なのでありますね。故に「使える」和音なのであります。

では、先の「あたかもヘプタトニック」を音列として揃えてみることにしましょうか。すると先の譜例4の様になり、便宜上、元から生じていたF#マイナー・トライアドの5th音であるC#は異名同音のD♭として置換することにして導くと、こうした音列になるというワケです。それをもっと判りやすくC音をスケールトニックとした音列へ移調させたのが譜例5という事になります。

実にヘンテコな音列です。6度の減六度は実際には完全五度と同じなのですから。ある意味では、ジプシー・スケールの類の半音密集地が半音ずれて存在するかの様な音列であり、亦は、ブルース・スケールの長三度音が無い代わりにそのぶん長二度音を補強しているかのような音列でもあるのです。但し、コレをスケールとして見立てるのは早計であり、複調が視野に入れていた方が、スケールとして捉える時の扱いも然り、和声として取り扱う際も然りで賢明な解釈である事に疑いの余地はないでしょう。リディアン・クロマティック・コンセプトというのはこういう多角的な見方を逸してしまう弊害を伴っているので私は好きではないのですね(笑)。知らなくてもそれを超越する音など他のシーンを学べば得られる事である筈なのに。

ブルーノートの発生が総じて今回のような形式に当て嵌まるというワケでもありません(笑)。但し、ある側面では唯単にアルト・サックスという移調楽器の奏者が移調済みの譜例を移調前と思い込んで対応してしまえば、アルト・サックスはその時点で短三度上の調を平行にトランスポーズして併存させている状況に変わりなく、場面によってはそうした音が偶々かっこ良かったシーンなどもしかしたら起こっていたのではないかとも思うことしきりなんですな。但し、ジャズはそうした失敗から生まれ後に美談に移り変わって行ったなどとは申しませんよ(笑)。

異なるモード想起によって想起する調性とは別の調性を演奏する、という解釈は移調楽器の単純な読譜ミスからでも起こり得た事なのではないかと思うのです。そうした失敗の中にも実は素晴らしい音の発生を見逃さない人が歴史の中には必ず存在していて、それを高めていったのではないかとも思うのです。ジャズの発生前から複調や多調の下地はクラシック界で存在していたので、そうした聴き分けのできる人がジャズ界の中にも居たのは当然の事でしょう。加えて、移調楽器達からのケアレス・ミスから生じた音の面白さもブルーノートの後押しになったのではなかろうかと思うことしきりでもあります。こうした私の仮説の真偽がどこにあるかは問題ではなく、ハイパーな和声の出現は現実に起こっているのですから、それに対する素直な受け止めというのが重要な点ではなかろうかと思うワケですね。

経過音を経過的にやり過ごさないのも和声の発展のひとつの側面なのでありますから。だからといって僅かな経過音も無視できずにコード体系に集約できずにドミソで事足りるシーンで「レ」の音をたった1回経過音として使っただけなのに「俺、Cadd9使っちゃった!」とか言っちゃうバカなお兄ちゃんにはならないでいただきたいな、と思います(笑)。

<重要な補足>

当初の投稿時では私はやらかしてしまいました(笑)。Corine/Cal Tjaderの原曲のコード進行は、冒頭で取り上げた例とは違い、実際には次の通りです。

Dm7 (on G) -> E7 (♭9) -> G7 (♭9) -> F#m9(11) -> AM7(13) (on B) -> Dm7 (on G) -> G7 (♭9, 13)

最初から2つ目と3つ目のコードは2小節目を表してそれぞれ2拍ずつで「E7 (♭9) -> G7 (♭9)」となっているのが実際なのですが、これは進行しているようで実際にはドミナント・モーションを生じていない、中心軸システムに則っている二次極点で生じる短三度セパレートによる同種の属和音の体だという事がお判りになるかと思います。その後ドミナント・モーションの役割はG7(♭9)が担っているのでありますが、私はこの「進行していない」短三度セパレートの属和音の体を複調の兆しとして見ていて、それが次の例に挙げられる調域を視野に入れていて、当初の投稿時の様に語っているのであります。

当初の投稿時にも述べている様に、私はのっけから原曲のそれは既に葬り去って、私が勝手に想起して拡大解釈を進めたバイトーナル和音の世界にてハナシを進めている為、F#m9(11)というコード上で増四度の音を使う事が秀逸だという事がデタラメとなってしまうのではないか!?と疑われてしまいますが、先の「進行しない」ふたつのオルタード・ドミナントが想起し得る調域を複調基準で見立てると、今回新たに例に挙げた譜例に見られる様に、結果的には嬰ト短調とハ長調という風に想起し得る事で結果的にハ長調の平行調側であるイ短調を視野に入れる事が可能になる為に、私はここで生じる複調性をどうしても声高に語りたいがために、原曲のコード進行は忘却の彼方で自分自身の考えを投影してしまった状態で話を進めてしまった事にあらためてお詫びさせていただきたいと思います。

つまり、原曲を鑑みると、2小節目の解釈をF#m9(11)で増四度の音をも使う状況と、原曲と同様に3小節目ではF#m9(11)を生じるのでありますが、この3小節目では増四度の音など使わずに2小節目とは異なるマイナーorドリアン想起でモード・チェンジをしてもらいたい解釈なので、私の推し進める解釈の2小節目と3小節目が同じコードになってしまうのではないか!?という混乱を招かない様ご理解をいただきたいと思います。

<重要な補足その2>

譜例に示した様に、E7(♭9)とG7(♭9)という同種の2つのコードはEの属和音はイ短調を見据えGの属和音はハ長調(その後の平行短調であるAm)を見据えているコトと同様にG7(♭9)はその後F#mに解決するための「♭II」としての役割も担っているので、結果的に使用される調域がたすきがけのように倒置される様を視野に入ってくるので、そうした併存の状況が混沌としている状態(お湯が沸騰して分子が混ざっているような)とも言えると思います。

こうした併存状態という結果的に復調性を生じている大きな理由が、態々ドミナント・モーションを行わない短三度同士離れたオルタード・ドミナントをE7(♭9) -> G7(♭9)という風に使うことなのでありますが、その後の6小節目の「G7(♭9,13)」というコードを見ればお判りになるように、同様のモチーフが繰り返されて出現している所なのですが、ベース音がGを維持しているためコードの機能が変わらずに済んでいるのですが、2小節目であるE7(♭9) -> G7(♭9)に於いては、コレは私の採譜ミスなどではなくキッチリとベースが明示的にE -> Gと弾き分けているから生じていることなのです。

G7(♭9,13)という13thの音をベースが単純に弾いているという風に解釈してはならないのです。コードの機能が変わるのは勿論、それと同時に「復調性」が生じてしまうという非常に注目しなくてはならない状況を生むシーンだからこそ、ここまで悉く語るワケですね。

しつこいと思われるかもしれませんが、どうしてもキチンと語っておきたい重要な所なのでついつい力が入ってしまいました。

単一の調性では推し量ることが容易に出来ない側面を語ったので、私自身オマー・ハキムの曲には細心の注意を払って加筆して語っておりますが、いずれにしても今回最も声高に語りたかったのはマイナー・コード上における#4th音として見立てることのできる音の由来、それは昨夏、マーカス・ミラーのバイトーナル・コードでも語ったコトなので記憶に新しいと思いますが、そういう側面を察していただき乍ら、今回ついでに語った複調などの話題について理解していただければ幸いです。オマー・ハキムの複調の表れは、間違いなく単一の調性では説明のつかない音使いですのでそうした実際を確認していただければと思います。

ブルーノートそのものを否定しているという見解ではありませんし、先人達がそうした音楽の数奇な歴史から繙いて来た傍証を真っ向から否定しようとは微塵も思っておりません。そうした研究材料を手に取る者の中には器楽的な理解に疎い人達がおり、狭い音楽ジャンルの中へと持ち込んでしまって歪曲して解釈してしまうという「一括り」が解釈の為に自身が楽になるにしか過ぎない物なのに、結果的に解釈の先にあるものは歪曲化された理解にしか及ばず、狭い音楽観の中に持ち込まれてしまった悲運な歪曲された理解は、自身が勝手に持ち込んでしまった音楽ジャンルとは縁遠いものであればあるほど理解が及ばなくなってしまう物であります。

これまで多くの著書に於いてブルーノートを題材にしてきたと思いますが、一般的な解釈からすればそれは「ジャズ由来」という風に理解が及んではいまいか!?という所に疑問を投げかけたいのであります。勿論著者がジャズを題材にしてはいても本当にジャズだけでしか語っていないのか?と問えば自ずと答は「ノー」となります。ジャズの発生やブルーノートの発生というのはピンポイントで、まるでウイルスの様に発生して爆発的に広がったのではなく、やはり下支えというものがあり、その中で自然発生的に100匹目の猿の様に99匹の猿は互いに情報交換などせずとも世界の各地で発生して、100匹目が誕生した事で広がりを見せたという、ジャズもそういう下支えから生じたのではないのかなと思っております。

ジャズだけに目を向けることなどなくとも、ブルーノートとは少し違う方面での「民族的な香り」を示す音へ深い研究をしていたのがバルトークでありその後のチェレプニンである様に、クラシック音楽界に於いてもこうした人達の名を挙げる事ができますが、それら以外の人達は無視していい人達なのか!?というとそれは全く違います。

調性音楽の時代ですらも「民族的な音は使う事なかれ」という共通認識の中で音楽って構築されていたモノでありまして、ベッタベタな半音のあらゆる所に変化を与えてしまうやり方など既に存在していた中で、宮廷の人達に毛嫌いされる事のない音楽的なルールに則って西洋音楽は成立していたという事を忘れてはなりません。徒に音を弄るという事は神の真理に逆らう事に等しかったワケです。科学的な根拠が希薄な時代であればあるこそ、説明の付かない事象に於いては神学的な理解から重宝されて、芸術的感性はそうした中から生まれて来た歴史があるのです。

ただ、そうした神学的な枠組みからひとたび外れれば楽音というのは結構自由だった様で、それこそ言葉遣いとしては注意が必要な「ジプシー」の人達などは、わざと音楽を「クサく」扱っていたというワケですから、半音の変化をありとあらゆる所へ与えて「クサくする」やり方はジプシーの連中を想起するからやめろ!という共通認識まであったというのですから、こうした歴史も非常に興味深いモノです。

そうした「クサさ」が緩和してきたのは平均律の普及があったのは間違いない事ですが、平均律導入によりあらゆる調性を飛び越える技法が発達してきた事で、クサい音をもクサく扱う事抜きにソフィスティケイトされて発展して来たのが西洋音楽でありましょう。ショパンの幻想即興曲を聞けば、音そのものの成立はジプシー系の音であろうとも民族的に聴こえるワケではありません。短調の深みをさらに増した半音という変化音をあちこちに与えているのが特長でしょう。

私のブログでは、ジャズが罵倒されクラシック音楽が礼賛されている様な印象を抱く方がおられるかもしれませんが、私は本来はジャズ・ポピュラー方面から入って来ている人間ですので決してジャズ界隈を罵倒してクラシックへ「目覚めちゃった」という類の人間ではありません(笑)。嘗ては理由もなくクラシック音楽を愚弄していた事すらありました。おそらく多くの人というのは私と似たポジションに居るかと思いますが、音楽への方面を知れば知る程クラシック音楽界を罵る事など出来なくなってしまうモノでもあるのです。歴史の積み重ねは時間に凭れ掛かって来ただけではないのがよく判ります。

ジャズというのは和声的な側面で見ると、鋭く先鋭された響きの連続を用いている事が多く、そうした集積された音の使い方に酔いしれ、その音の波間を聴いた事が無い様な旋律で弾かれている音への魅力というのが最たるモノですが、クラシック音楽というと、ジャズよりもさらに異端で先鋭的な音が必ずしも使われているワケではなく、そうした導入があってもそれまでが「冗長」に感じてしまうという向きがあると思います。

そもそも交響曲の類というのは、小麦粉からどうすればパンが出来るか?という様式から構築されている世界なので、僅かな断片からああいう大作になっているという事を念頭に弾き手も聴き手も共通理解があって聴くべきモノで、映画と同じ様に名作の断片だけを見ても感動しないように、交響曲というのもそういう世界観と似た感覚で作られているので、和声聴きたさだけで聴いてもつまらなく感じてしまう作品が多いのは確かでしょう(あまりに集積され過ぎて面白い作品も勿論ありますが、そこに至るまでは時間と忍耐がジャズと違います)。

ジャズというのは食事で言えば「丼モノ」で、メインディッシュこそが全てであるかの様な取り扱いだと思えばいいのかもしれません。

クラシック音楽界に於いて平均律導入が進むと、調性の崩壊(←「崩壊」を直ぐさま「無調」という十二音技法に結び付ける輩がおりますがそれは違います)が起こり、「稀釈化」します。その稀釈化された調性で起こり得た事が複調や多調の演出です。

少し前の私のブログ題材のデモ曲で平行調同士の属七を併存させた和音を使った事がありました。平行調同士という事はハ長調とイ短調で見ればそれぞれは短三度/長六度という音程関係に位置する調性ですが、互いの主要三和音と副三和音を共有する同一の音組織であるがために調号も共有できるからこその「平行調」なワケですね。主和音への解決に於いて短調が属七を導入させて一部の音を変化させる事でその瞬間は平行長調と違う変化音を使う事となりますが、平行調という物はこういう物だというのは楽理を少しでもかじった人ならばお判りの事でしょう。

平行調とは異なる、短三度/長六度離れた調性というのは同主調の平行調というのも視野に入れる事ができます。ハ長調と変ホ長調の関係がまさにこれです。ハ長調側が平行短調になると変ホ長調とイ短調は三全音の関係になる物の、それほど縁遠い調関係にあるワケではありません。

そうした2種類の調性を視野に入れる事で互いの調性を逐次意識する事なく逸脱する事なく秩序を保っているという状況は調性を遵守しているというよりも「調域」に沿っている状況と呼ぶ事ができるでしょう。「調域」というのはアルノルト・シェーンベルクの「作曲の基礎技法」に於ける独特の言い回しですが、「調域」というのは私はこういう状況を踏まえている時に注意深く使っている語句です。

互いの「調域」にさえ則っていれば、一方の主和音の時もう一方も主和音である様な必要はなくそれは自由です。そうした自由が与えられている時、仮に、下方に嬰ト短調の主和音が在り上方にイ短調での「短調のIII度」という和音が在った場合どうなるか!?というのが今回の最大のテーマ、ブルースを導く音のひとつのシーンというのが登場してきます。この和音は後ほど詳しく解説しますので念頭に置いていただきたい和音で、下声部にF#マイナー・トライアド(f#・a・c#)、上声部にCオーギュメンテッド・メジャー7th(c・e・g#・b=h)という構成音ですのでご注意を。

ブルーノートの類は長音階から見た時の3・5・7度に変化が起こる事を指しますが、5度が半音下がる音は4度が半音上がった用法としても用いられているのが顕著でありましょう。先のコードを下声部からポピュラー形式に則った表記に習おうとしても完全四度と増四度と完全五度が同居する音として構成されてしまうのです。こうした和音を導く用例は実際には結構多用されているモノでして、先頃私は2013年年初のヴィクター・ベイリーの来日に合わせてついついオマー・ハキムのソロ・アルバムに収録の「Constructive Criticism」についてツイッターでも呟いていたので、コレを機会に語るのは絶好のチャンスと思い引き合いに出す事に。

「Constructive Critisism」という曲はヴィクター・ベイリーも参加していて作曲はオマー・ハキムで、中々のコード進行を聴かせてくれるモノなのですが、Aメロ(メロと言っても希薄ですが)の出だしは次の譜例1の様なコード進行から始まります。

※ご指摘をいただいたのであらためて正確にConstructive CriticismのAパターンのコード表記を掲載しておきます。この曲は属七包含の七声の和音やサブドミナント想起の七声など所々に使われて重畳しいコードを用いており、キー・チェンジを明確にしないと和音の変化の行き交いが乏しくなるので意外にヴォイシング取り扱いの難しさを秘めており、私は冒頭のコードを「F△/G△」としておりましたが、Aパターンの1小節目と5小節目では使い分けている様なので、今回あらためて掲載することにしました。DmM7/E♭△という注目すべきハイブリッド・コードの使用もあったりして、ホントはこういう良い和音はあまり広く知られて欲しくない和音なんですけどね(笑)。

尚、譜例の1小節目&5小節目のF#m9と表記してあるそれは、和声的には「F#m9 (11)」が正しい響きですのでお間違いの無いようご理解ください。

加えて、DmM7/E♭△と表記しているコード部の2拍には、原曲にはC音を本来は明示しているので、そうなると下声部にはナチュラル6thを付け加えるべきですが、コード表記が重畳しくなるのでそれを回避しました。しかし、DmM7/E♭△のような和声感は16分音符ひとつ分食った(シンコペーション)2拍目でD音を表し、D→C音と動くので、本来は属七の体の包含を避けたい形としての下声部E♭7を2拍ペダルの上声部がF△ -> F6と1拍ずつ動く解釈でも判りやすいかもしれませんが、私は2拍をひとまとめとしてC音を下声部由来という風に解釈しているので敢えて下声部にはC音を明示する表記は避けましたのでその辺りも併せてご注意ください。2拍を一括りの和音で見た場合の便宜的なコード表記はF6/E♭7という解釈にも等しくなります。

六声のF△/G△は、言い換えれば「G7(9,11)」というナチュラル11th包含のいわゆる「イレヴンス・コード」です。それが母体の半音下のF#m9(11)に進行するのですが、実はこれに似た進行は他にもあるモノでして、今度はカル・ジェイダーの「Corine」を取り上げてみる事にしましょうか。

※Corine / Cal Tjaderの本来のコード進行はコチラの方です。

「Corine」の作曲者はジョージ・デュークなので、後のフローラ・プリムのソロ・アルバム「Carry On」でもカヴァーされて(カヴァー作は移調されています)いるのでありますが、譜例2の例を見ていただくと、最初のコードは「Dm7(on G)」としているモノの、その後のF#m9(11)は結構似ているモノでして、私が「Corine」を制作してリリースした時は1度目の「Dm7(on G)」を「Gm9 (11)」にして二度目を「Dm7 (on G)」と弄ったモノでしたが、「Corine」の素晴らしい点は「F#m9 (11)」上で「C音」を経過的にメロディに用いているのが素晴らしいのです。その素晴らしさというのは「複調」が醸し出される演出ゆえであるからなのです。

※こちらのコード進行は、実際には私が復調性の話題を引き合いに出したいが為の表現でハナシを進めているので、その真意と実際の背景も本記事終盤に加筆しております。

扨て、「F#m9 (11)」という和音に於いて、こうしたコードがダイアトニックに存在するシーンを鑑みれば自ずと11度音=四度音は完全11度音なので「B音(=H)」を想起する事になりまして、和音は勿論完全11度音を包含しているのに、更にそれよりも半音高い音がメロディに使われる事になります。因みに和声的に完全五度が半音下がった変化音として用いられているのではなく、完全5度も完全11度も和声的に用いられている所に更に増11度の音が経過的にでは在り乍らもメロディに使われている事になるのです。

こういうシーンを、単なる「ブルージィー」だのと見過ごしてはならない重要な点でして、完全五度音・完全四度音・増四度音が併存する状況は複調を意味する重要なシーンを体現する事なのだと声高に論ずるのが今回の最も重視すべき点なのであります。

短和音を母体とする形式で、先の音程が「併存」する和音は、通常の形式では表記できません。但し、現存するのは間違いないのでハイブリッド形式でアレコレ工夫すると、導かれる和音というのは上声部にCM7aug、下声部にF#mという三全音離れた短三和音と長七の増和音の形式を導くコトができるのであります。それが譜例3の通りの和音なのでありますね。

和音の感覚にそれほど鋭くない人でも、こうした興味深い和音の響きはおそらく感じ取ってくれると思います。短和音の深みをふんだんに使った響きとでも言えばいいでしょうか。それでもこの和音は単体の形式では通常のコード表記では表す事のできないタイプである所に加え、ハイブリッドの体でも七声を与えてしまうので、通常だと七声を与えた時点で何らかの「ヘプタトニックの形式=7音で構成される音列」に音組織が捕捉されてしまう状況にあるので、使った所でヘプタトニックの「総和音」にしかならずに使い道が限定されてしまうのではないか!?という懸念を抱く人がいるかもしれませんが、このハイブリッド和音から導かれる「あたかもヘプタトニック」はなかなか遭遇する事のないヘプタトニックなので、複調の側が強く演出されて総和音の形式が色濃く出ない稀な形式なのでありますね。故に「使える」和音なのであります。

では、先の「あたかもヘプタトニック」を音列として揃えてみることにしましょうか。すると先の譜例4の様になり、便宜上、元から生じていたF#マイナー・トライアドの5th音であるC#は異名同音のD♭として置換することにして導くと、こうした音列になるというワケです。それをもっと判りやすくC音をスケールトニックとした音列へ移調させたのが譜例5という事になります。

実にヘンテコな音列です。6度の減六度は実際には完全五度と同じなのですから。ある意味では、ジプシー・スケールの類の半音密集地が半音ずれて存在するかの様な音列であり、亦は、ブルース・スケールの長三度音が無い代わりにそのぶん長二度音を補強しているかのような音列でもあるのです。但し、コレをスケールとして見立てるのは早計であり、複調が視野に入れていた方が、スケールとして捉える時の扱いも然り、和声として取り扱う際も然りで賢明な解釈である事に疑いの余地はないでしょう。リディアン・クロマティック・コンセプトというのはこういう多角的な見方を逸してしまう弊害を伴っているので私は好きではないのですね(笑)。知らなくてもそれを超越する音など他のシーンを学べば得られる事である筈なのに。

ブルーノートの発生が総じて今回のような形式に当て嵌まるというワケでもありません(笑)。但し、ある側面では唯単にアルト・サックスという移調楽器の奏者が移調済みの譜例を移調前と思い込んで対応してしまえば、アルト・サックスはその時点で短三度上の調を平行にトランスポーズして併存させている状況に変わりなく、場面によってはそうした音が偶々かっこ良かったシーンなどもしかしたら起こっていたのではないかとも思うことしきりなんですな。但し、ジャズはそうした失敗から生まれ後に美談に移り変わって行ったなどとは申しませんよ(笑)。

異なるモード想起によって想起する調性とは別の調性を演奏する、という解釈は移調楽器の単純な読譜ミスからでも起こり得た事なのではないかと思うのです。そうした失敗の中にも実は素晴らしい音の発生を見逃さない人が歴史の中には必ず存在していて、それを高めていったのではないかとも思うのです。ジャズの発生前から複調や多調の下地はクラシック界で存在していたので、そうした聴き分けのできる人がジャズ界の中にも居たのは当然の事でしょう。加えて、移調楽器達からのケアレス・ミスから生じた音の面白さもブルーノートの後押しになったのではなかろうかと思うことしきりでもあります。こうした私の仮説の真偽がどこにあるかは問題ではなく、ハイパーな和声の出現は現実に起こっているのですから、それに対する素直な受け止めというのが重要な点ではなかろうかと思うワケですね。

経過音を経過的にやり過ごさないのも和声の発展のひとつの側面なのでありますから。だからといって僅かな経過音も無視できずにコード体系に集約できずにドミソで事足りるシーンで「レ」の音をたった1回経過音として使っただけなのに「俺、Cadd9使っちゃった!」とか言っちゃうバカなお兄ちゃんにはならないでいただきたいな、と思います(笑)。

<重要な補足>

当初の投稿時では私はやらかしてしまいました(笑)。Corine/Cal Tjaderの原曲のコード進行は、冒頭で取り上げた例とは違い、実際には次の通りです。

Dm7 (on G) -> E7 (♭9) -> G7 (♭9) -> F#m9(11) -> AM7(13) (on B) -> Dm7 (on G) -> G7 (♭9, 13)

最初から2つ目と3つ目のコードは2小節目を表してそれぞれ2拍ずつで「E7 (♭9) -> G7 (♭9)」となっているのが実際なのですが、これは進行しているようで実際にはドミナント・モーションを生じていない、中心軸システムに則っている二次極点で生じる短三度セパレートによる同種の属和音の体だという事がお判りになるかと思います。その後ドミナント・モーションの役割はG7(♭9)が担っているのでありますが、私はこの「進行していない」短三度セパレートの属和音の体を複調の兆しとして見ていて、それが次の例に挙げられる調域を視野に入れていて、当初の投稿時の様に語っているのであります。

当初の投稿時にも述べている様に、私はのっけから原曲のそれは既に葬り去って、私が勝手に想起して拡大解釈を進めたバイトーナル和音の世界にてハナシを進めている為、F#m9(11)というコード上で増四度の音を使う事が秀逸だという事がデタラメとなってしまうのではないか!?と疑われてしまいますが、先の「進行しない」ふたつのオルタード・ドミナントが想起し得る調域を複調基準で見立てると、今回新たに例に挙げた譜例に見られる様に、結果的には嬰ト短調とハ長調という風に想起し得る事で結果的にハ長調の平行調側であるイ短調を視野に入れる事が可能になる為に、私はここで生じる複調性をどうしても声高に語りたいがために、原曲のコード進行は忘却の彼方で自分自身の考えを投影してしまった状態で話を進めてしまった事にあらためてお詫びさせていただきたいと思います。

つまり、原曲を鑑みると、2小節目の解釈をF#m9(11)で増四度の音をも使う状況と、原曲と同様に3小節目ではF#m9(11)を生じるのでありますが、この3小節目では増四度の音など使わずに2小節目とは異なるマイナーorドリアン想起でモード・チェンジをしてもらいたい解釈なので、私の推し進める解釈の2小節目と3小節目が同じコードになってしまうのではないか!?という混乱を招かない様ご理解をいただきたいと思います。

<重要な補足その2>

譜例に示した様に、E7(♭9)とG7(♭9)という同種の2つのコードはEの属和音はイ短調を見据えGの属和音はハ長調(その後の平行短調であるAm)を見据えているコトと同様にG7(♭9)はその後F#mに解決するための「♭II」としての役割も担っているので、結果的に使用される調域がたすきがけのように倒置される様を視野に入ってくるので、そうした併存の状況が混沌としている状態(お湯が沸騰して分子が混ざっているような)とも言えると思います。

こうした併存状態という結果的に復調性を生じている大きな理由が、態々ドミナント・モーションを行わない短三度同士離れたオルタード・ドミナントをE7(♭9) -> G7(♭9)という風に使うことなのでありますが、その後の6小節目の「G7(♭9,13)」というコードを見ればお判りになるように、同様のモチーフが繰り返されて出現している所なのですが、ベース音がGを維持しているためコードの機能が変わらずに済んでいるのですが、2小節目であるE7(♭9) -> G7(♭9)に於いては、コレは私の採譜ミスなどではなくキッチリとベースが明示的にE -> Gと弾き分けているから生じていることなのです。

G7(♭9,13)という13thの音をベースが単純に弾いているという風に解釈してはならないのです。コードの機能が変わるのは勿論、それと同時に「復調性」が生じてしまうという非常に注目しなくてはならない状況を生むシーンだからこそ、ここまで悉く語るワケですね。

しつこいと思われるかもしれませんが、どうしてもキチンと語っておきたい重要な所なのでついつい力が入ってしまいました。

単一の調性では推し量ることが容易に出来ない側面を語ったので、私自身オマー・ハキムの曲には細心の注意を払って加筆して語っておりますが、いずれにしても今回最も声高に語りたかったのはマイナー・コード上における#4th音として見立てることのできる音の由来、それは昨夏、マーカス・ミラーのバイトーナル・コードでも語ったコトなので記憶に新しいと思いますが、そういう側面を察していただき乍ら、今回ついでに語った複調などの話題について理解していただければ幸いです。オマー・ハキムの複調の表れは、間違いなく単一の調性では説明のつかない音使いですのでそうした実際を確認していただければと思います。

2013-01-17 17:15