NHKドラマ『倫敦ノ山本五十六』サウンドトラックに使われた四分音について [楽理]

2022年最初のブログ記事は、前年暮れとなる2021年12月30日にNHKで放送された香取慎吾主演のドラマ『倫敦ノ山本五十六』の音楽の一部に使われていたBGMが四分音(※1音のみ八分音)を用いている事に着目し、これを採譜した私がYouTubeにて譜例動画にして楽曲詳細を語るという事に。

再放送の報せが入って参りました。2022年2月21日午後3時〜4時25分 BS4K拡大版放送としてあらためて再放送が為される模様。番組内で使用される微分音を今一度確認されたい方は是非チェックしてみて下さい。

再放送の報せが入って参りました。2022年2月21日午後3時〜4時25分 BS4K拡大版放送としてあらためて再放送が為される模様。番組内で使用される微分音を今一度確認されたい方は是非チェックしてみて下さい。

IVEデビュー曲「Eleven」に見る驚愕のギミック [楽理]

本記事は、2021年12月1日にデビューとなったK-POPガールズユニット IVE の「Eleven」に用いられるギミックを楽理的に詳密に語るものであります。

※初稿時から重大な計算ミスがあった事に長らく気付かずに居りました。2022年8月13日訂正済み

※初稿時から重大な計算ミスがあった事に長らく気付かずに居りました。2022年8月13日訂正済み

インコグニート「I Can See The Future」のポリコードと微分音について [楽理]

インコグニートの1999年発表のアルバム『No Time Like The Future』収録の「I Can See The Future」の譜例動画をYouTubeの方でアップロードをした事もあり、楽曲解説をする事に。

梵鐘の音を採譜 [楽理]

今回の記事は、2021年8月現在にてTV放送されているバイトルPROのCMの件なのでありますが、ロケ地の梵鐘の音が非常に心地良いので採譜をするに至ったという内容となります。

EXILE TRIBEのTHE RAMPAGEが出演しているのが大きな特徴で、その名も「鸞平寺」。勿論これは架空の名前であり、実際には千葉県市川市の「中山法華経寺」との事。

EXILE TRIBEのTHE RAMPAGEが出演しているのが大きな特徴で、その名も「鸞平寺」。勿論これは架空の名前であり、実際には千葉県市川市の「中山法華経寺」との事。

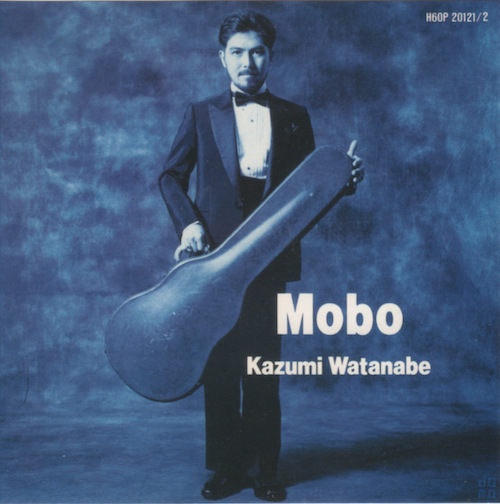

ようやく見つけた渡辺香津美の1985年ライヴ音源 [楽理]

私がTwitterで呟いていた事もある渡辺香津美のライヴの事ですが、その時のライヴはゲストに峰厚介が招かれた時の「Inner Wind」の演奏内容は今猶忘れる事が出来ぬほど徹頭徹尾脳裏に焼き付けていると豪語していた内容でした。

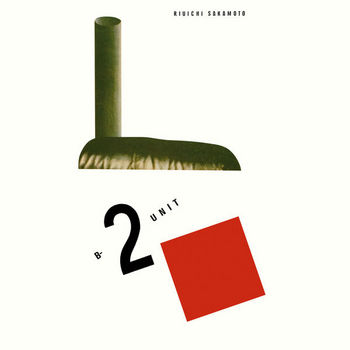

participation mystique / 坂本龍一に用いられる31等分平均律および微分音の分析 [楽理]

扨て今回は、YouTubeの方で「participation mystique」の譜例動画をアップロードしたので解説をして行こうと思います。

本曲は坂本龍一の2ndアルバム『B-2 UNIT』収録のもので、レコード時代ではA面3曲目という風になっておりました。直前の楽曲である「thatness and thereness」のアウトロではヘミオラに変わり乍らメトリック・モジュレーションが施されているのが特徴です。

本曲は坂本龍一の2ndアルバム『B-2 UNIT』収録のもので、レコード時代ではA面3曲目という風になっておりました。直前の楽曲である「thatness and thereness」のアウトロではヘミオラに変わり乍らメトリック・モジュレーションが施されているのが特徴です。

ザ・スクェア時代の「脚線美の誘惑」全156小節微分音徹底解説 [楽理]

時を遡る事1982年の秋。旧バンド呼称であるザ・スクェア(現・T-Square)時代のアルバム『脚線美の誘惑』が発売され、私個人としてはザ・スクェア時代のアルバムでは最も好きな物でもあります。

初期のザ・スクェアのメンバーは流動的でありましたが本アルバムでようやく固まって来るメンツとなり、先般、逝去の報を知る事となった故和泉宏隆が本作品から固定メンバーとして定着する様になります。

初期のザ・スクェアのメンバーは流動的でありましたが本アルバムでようやく固まって来るメンツとなり、先般、逝去の報を知る事となった故和泉宏隆が本作品から固定メンバーとして定着する様になります。

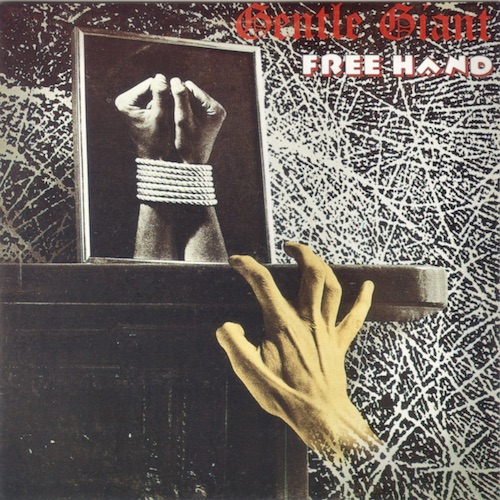

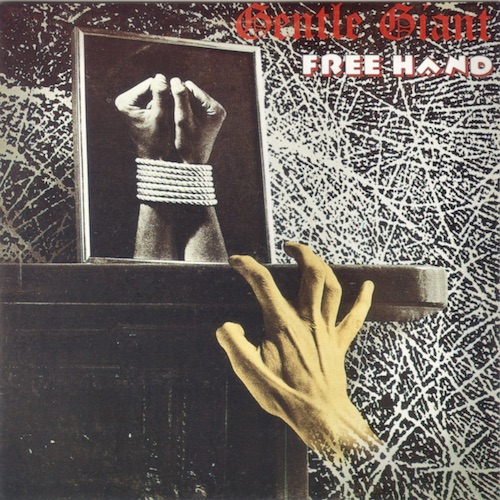

付点16分音符と付点8分5連符を平然とやってのけるジェントル・ジャイアント [楽理]

プログレ界の雄、超絶的な演奏力を具備したジェントル・ジャイアント(以下GG)の話題を語る事に。記事タイトルにもある通り、今回はアルバム『Free Hand』収録の同名曲「Free Hand」のブリッジ部に用いられる付点16分音符と付点8分5連を駆使したブレイクを詳密に語る所でありますが、実にタイムリーな話題として耳に飛び込んで来たので先ずはレコメンドをする事にいたしましょう。

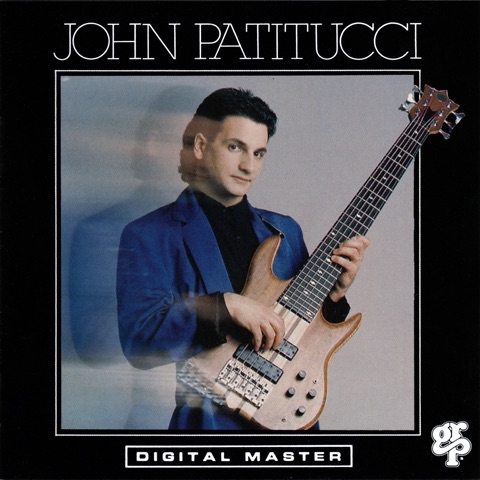

ジョン・パティトゥッチ「Baja Bajo」に見る近代和声 [楽理]

パティトゥッチの1stソロ・アルバムはベーシストという枠組みを超えた極めて高次なハーモニーを聴かせてくれるアルバムであり、そうした難しいコード・ワークの中でもインプロヴァイズを披露する所にパティトゥッチの凄さをあらためて思い知らされるのでありますが、今回取り上げる「Baja Bajo」のコード・ワークも是非語っておかなくてはならない側面があろうかと思うので、あらためてその和声観の凄さを語って行こうと思います。

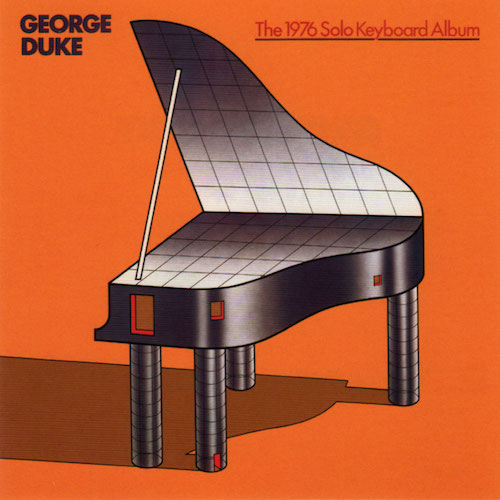

MPS期ジョージ・デュークの名曲『Mr. McFreeze』譜例動画解説 [楽理]

故ジョージ・デュークのキャリアに於て私がとても注目するのは、MPSレーベル在籍時代、フランク・ザッパのマザーズ・オブ・インヴェンション参加時代、その後のジョン・スコフィールドのソロ・アルバム『Loud Jazz』参加の頃が最も愛しているのであり、何よりMPS期とザッパとのプレイは水を得た魚のように凄まじいプレイを聴かせているので、数十年に亙る今も聴き手を魅了するジョージ・デュークにはただただ感服する事頻りであります。

十二分音(72EDO)を取扱う微分音変化記号 [楽理]

因みに ‘EDO’ とは、Equal Division of Octave の略称であるので「72EDO」というのはオクターヴを72等分割した音律という事を意味します。’EDO’ とは ‘ET’ とも称される事があり、こちらは Equal Temperament という略称という事を意味する物です。

アンダルシア進行およびスパイロ・ジャイラの「Foxtrot」について [楽理]

扨て、今回はアンダルシア進行について軽く触れ乍らスパイロ・ジャイラのアルバム『Carnaval』収録の「Foxtrot」でのトム・シューマンに依るキーボード・ソロ部分をYouTubeにて既に譜例動画を公開している事もあり、併せて解説して行く事に。

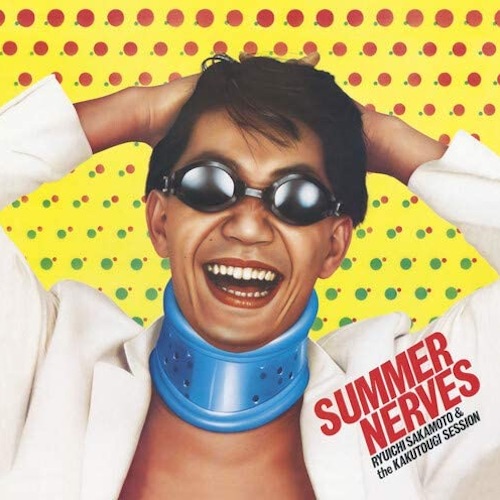

坂本龍一&ザ・カクトウギ・セッション「Sweet Illusion」イントロの2度ベース [楽理]

久方振りに坂本龍一&ザ・カクトウギ・セッション関連の話題を取り上げる事となりますが、その理由は、つい先日YouTubeの方で「Sweet Illusion」のイントロ部となる譜例動画をアップしたからに他ありません。

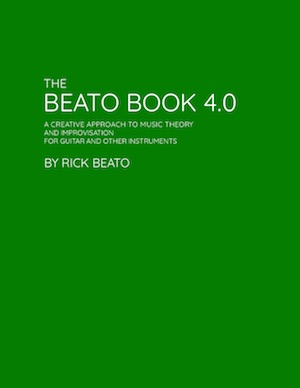

THE BEATO BOOK4.0の大幅な補遺に歓喜 [楽理]

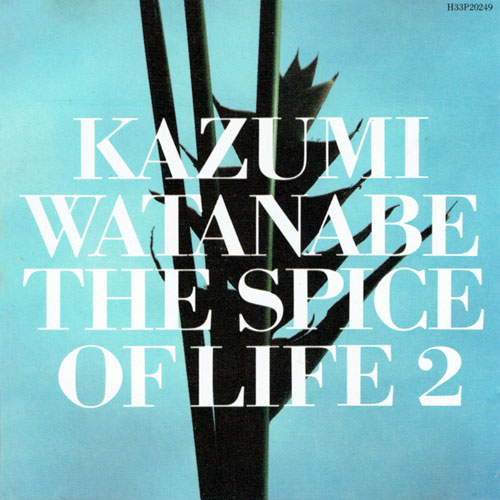

ギター・スコアに於けるレット・リング書法を渡辺香津美作品での試み [楽理]

前回はレット・リング書法に関しても詳述した事もあり、巷にある楽曲を採譜した場合のレット・リングはどの様にして譜面(ふづら)として映るのか!? という状況を例示してみようかと思います。今回の例に選んだ楽曲は渡辺香津美のアルバム『The Spice of Life 2』収録の「Concrete Cow」のイントロであります。

2020-03-23 23:00

MODO BASSを用いてマーカス・ミラーの「Run For Cover」を制作 [楽理]

IK Multimedia のベース音源「MODO BASS」は物理モデルのベース音源でありますが、最大の特徴は、エレクトリック・ベースの色々な製造モデルのキャラクターを踏襲し乍ら音色キャラクターの差異として表現可能な「設計」がユーザー任意で行える所にあります。

2020-03-14 14:00

ドリアン・スケールの第4音を半音上げると……!? [楽理]

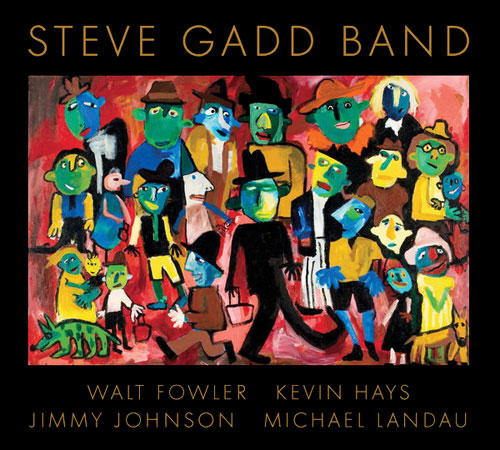

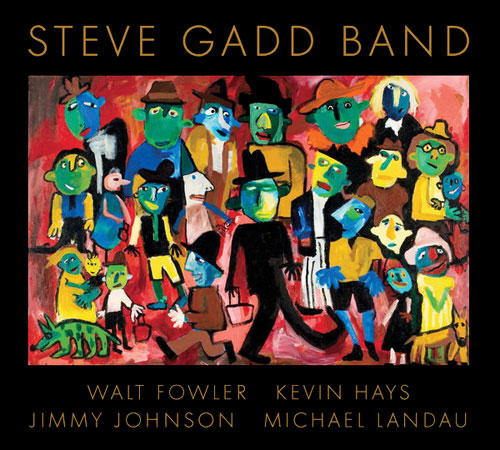

今回は、スティーヴ・ガッド・バンドの同名アルバムに収録される「Timpanogos」の楽曲解説に伴い、記事タイトルにあるモード・スケールの特徴および、その世界観が導引する世界観を語り乍ら作曲者ウォルト・ファウラーの意図を見抜いていこうと企図する物であります。楽曲については後ほど詳述する事となりますので先ずは懸案のモード・スケールから語る事にしましょう。

2020-02-17 22:00

承服しかねる「分数aug」という表現2020 [楽理]

扨て、一昨年の2018年にアップした私のブログ記事『承服しかねる「分数aug」という表現』からおよそ2年が経過する事となりましたが、SNSでは真偽や正否のそれは無関係に「バズったモン勝ち」という様な風潮が根強いので、今猶「分数aug」という用語は用いられている様で、「分数aug」とやらの方法論の方がより一層拡大してしまった感があるのは否めません。

オルタードテンションの♭13thを第5音由来の変化音のaugとして耳にしちゃあ不味いだろう、という重要な底意に気付けなければ私の容喙する底意も理解してはもらえない事でしょう。それと同時に半音階的全音階社会を理解出来ていないと言えます。

— 左近治 (@sakonosamu) 2020年1月23日

2020-01-28 00:00

メジャー7th sus4コードを考える [楽理]

本記事タイトルに用いた「メジャー7th sus4」というコード表記。こりゃまた物議を醸しかねない表記だと思われる事でありましょう。方々からツッコミが入りかねない物かどうかは扨措き、能々振り返ってみると確かに目にする機会は非常に少ないコード表記であろうかと思います。

とはいえリック・ビアト氏は自著『THE BEATO BOOK 3.0』の408頁にてメジャー7th sus4で構築されたアルペジオ・フレーズの例を挙げておりますし、そうした「メジャー7th sus4」というコードが全く別種の同義音程和音の類にも想起する事が出来るという風にして多義的な状況を詳述している物であり極めて素晴らしい例示だと思います。

メジャー7th sus4という表記をなぜあまり目にする機会が無いのか!? という事については後述しますが、その前に「sus4」というコードを再確認する為に語っておく事にしましょう。

とはいえリック・ビアト氏は自著『THE BEATO BOOK 3.0』の408頁にてメジャー7th sus4で構築されたアルペジオ・フレーズの例を挙げておりますし、そうした「メジャー7th sus4」というコードが全く別種の同義音程和音の類にも想起する事が出来るという風にして多義的な状況を詳述している物であり極めて素晴らしい例示だと思います。

メジャー7th sus4という表記をなぜあまり目にする機会が無いのか!? という事については後述しますが、その前に「sus4」というコードを再確認する為に語っておく事にしましょう。

2019-12-24 12:00

「♭Ⅱ度」=ナポリタン(Neapolitan)と呼ばれる音度に生ずる和音 [楽理]

アルノルト・シェーンベルクの著書『対位法』『和声法』『作曲の基礎技法』などに掲載される調域関係・調域記号に倣えば、長調・短調の世界を標榜する際、長・短それぞれの各調を原調とした時の全音階の「正位位置(せいいいち)」として現われない夫々の主音から半音上にある「♭Ⅱ度」の音度にあたる調域はナポリタンという風に呼ばれます。

2019-12-09 15:00

クロスオーバー界隈に見る複調考察 [楽理]

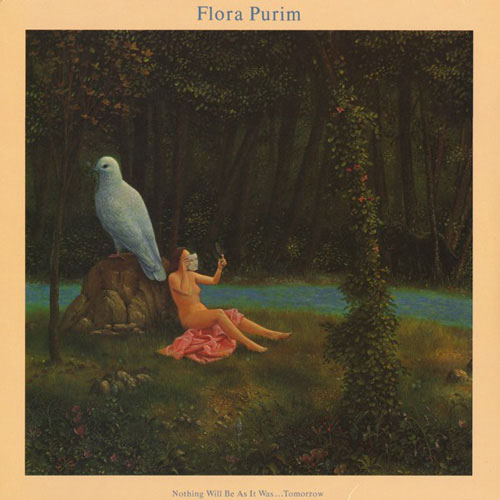

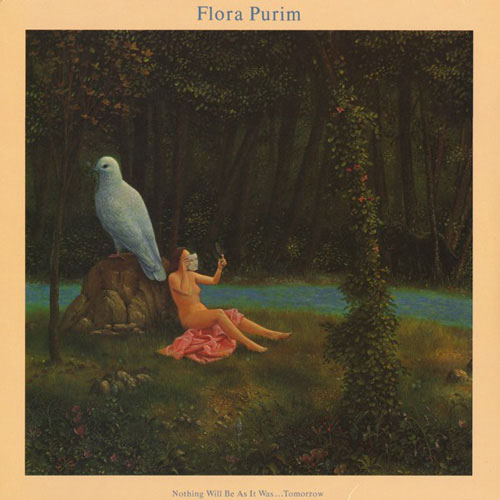

扨て、今回はあらためてフローラ・プリムのアルバム『Nothing Will Be As It Was... Tomorrow』収録の「I'm Coming For Your Love」を例に、本曲のあからさまに用いられる複調の実際を語ろうかと思います。以前のブログ記事でも語っていた事もありましたが、商用着信音制作時期は某ネット掲示板も勢いがあり結構な嫌がらせもあり、私自身本腰を入れずにハナシ半分程度の剽軽なキャラを装って書いていた時なので、あらためて触れておこうと企図した次第です。

2019-10-20 16:00

初期Casiopeaを代表する1曲「Black Joke」 [楽理]

野呂一生作曲に依る「Black Joke」の高速フレーズは、1拍6連符で8つのパルスが刻まれる事で強拍を蹂躙するかの様にして叛く所にあるというのが複雑怪奇と為している部分であります。更には、8つのパルス構造になっているそのフレーズもギター&ベースの運指の側面から鑑みると、1本の弦あたり2・3音としてクロマティックを挟む部分で3音を奏する事となって「2と3」が8つのパルスの間に介在して来るので結構リズムを取りづらい難曲に数えられるひとつである事に疑いの余地は無いでしょう。

2019-10-13 12:00

キングパワー (4:最終解決) [楽理]

懐かしのテレビCMのひとつに挙げられる東芝乾電池『キングパワー』。私が本CMを最後に観たのは1977年(昭和52年)の事ですから、本ブログ記事投稿時の2019年10月と比較すれば42年前の事となる訳です。プロ野球日本シリーズにてヤクルト・スワローズの大杉選手の疑惑のホームランが出た年でもあり、「最初のパンダは黒かった♪」というCMソングがヒットしていた頃でもあったという時代。「この時代を最後に」先のCMを観た覚えが無いというのですからこりゃまた相当古い記憶を辿る必要がある物でして、あらためて隔世の感を覚えるところであります。

2019-10-10 17:00

坂本龍一『B-2 UNIT』収録の「differencia」のメトリック・モジュレーションと微分音 [楽理]

2019年9月25日に再リマスタリングが施されてSACDハイブリッドとしてリリースされたのは記憶に新しい所です。SACDでなくとも既存のCDプレイヤーでCDDAクオリティーの再生は担保されているので、新たなリマスタリングであらためて聴く事ができるのは至高の嗜みとも言えるでありましょう。

2019-09-28 22:00

鉄道マニヤに捧ぐ 首都圏主要鉄道会社の踏切音に使用される微分音 [楽理]

今回は踏切の警報音を採譜するとどういう風に表す事ができるのか!? という側面で語る事としますが、採譜に於て重要な事は、楽譜の音符が持つ音高・歴時(音価)ばかりではなくテンポも非常に重要な要素となります。

ブログ初稿時に於ての譜例動画ではテンポを示さず、微分音記譜に伴う音高を重視した物でありましたが、当初の譜例に付与した幹音からの微小音程の増減の数値や微分音変化記号の誤りもあり、それらを修正する際にテンポもこの機会に明示しておこうと思い、ブログ終盤ではYouTubeにアップした譜例動画をあらためて例示しておきましたのでご確認ください。

ブログ初稿時に於ての譜例動画ではテンポを示さず、微分音記譜に伴う音高を重視した物でありましたが、当初の譜例に付与した幹音からの微小音程の増減の数値や微分音変化記号の誤りもあり、それらを修正する際にテンポもこの機会に明示しておこうと思い、ブログ終盤ではYouTubeにアップした譜例動画をあらためて例示しておきましたのでご確認ください。

2019-09-19 11:00

コジュケイの鳴き声を採譜 [楽理]

私の若い時分の頃などは動植物や自然には全く無頓着でありました。科学的な側面で捉えないと興味を抱かないかの様な所もあったもので振り返れば、己の知識や力量など大した事ないクセして、体系化された文明社会の大いなる力を我が物顔の様にして科学の後ろ盾を得たかの様に虚勢を張っていた子供であった事でしょう。今にも飽和しそうなヘッポコな脳しか持たぬクセして、齧歯類が頬袋にエサを蓄えるかの様に興味深い科学的な情報を掻い摘んでいたものです。

そんな私も齢を重ね健康増進の為にウォーキングや屋外ジョギングを積極的に行なう様になってからは、不思議と季節の草花や野鳥などを愛でる様になった物です。とはいえ普段のジョギングで私が遭遇する自然環境は「自然界」と呼ぶには烏滸がましい環境であり、車はビュンビュン行き交っておりますし、道中にある谷戸の様な起伏のある場所で自然を満喫する程度の物でしかありませんが。

そんな私も齢を重ね健康増進の為にウォーキングや屋外ジョギングを積極的に行なう様になってからは、不思議と季節の草花や野鳥などを愛でる様になった物です。とはいえ普段のジョギングで私が遭遇する自然環境は「自然界」と呼ぶには烏滸がましい環境であり、車はビュンビュン行き交っておりますし、道中にある谷戸の様な起伏のある場所で自然を満喫する程度の物でしかありませんが。

2019-09-14 08:00

ジェフ・ベックの「El Becko」がハーフ・ディミニッシュではない理由 [楽理]

今回はジェフ・ベックのアルバム「There And Back』収録の「El Becko」について語る事にします。この曲の作者はアンソニー・ハイマスとサイモン・フィリップスがクレジットされている所も特徴的であり、これほど複雑で多様なハーモニーにドラマーが関与しているとはあらためて驚くばかりです。

2019-09-12 22:00

Eikの微分音にLogic Pro X内蔵音源のSculptureを活用 [楽理]

私のブログでSculptureについて語るのは何年振りでしょうか。おそらく、坂本龍一の「きみについて」を語った時以来の事となると思いますが、微分音のSEを再現する為にSculpture活用はどれほど効果があるのか!? という事を語ってみようかと思います。

2019-09-09 11:00