胎児の夢/佐井好子 [クロスオーバー]

5〜6年くらい前にKクリでケータイサイトのショート・コメントでチラッと語った事があったような記憶のある佐井好子。アルバム「胎児の夢」は名盤なのでありますが、私が一番最初に耳にしたのは久保田早紀の「異邦人」がヒットしている最中の頃、叔父貴が「オマエはコレを聴け!」と差し出されたアルバムが「胎児の夢」。

夢にまで出て来ちゃいそうなアルバムのジャケに圧倒され、後に石川鷹彦はもちろん、今やルパン関連で有名な大野雄二が参加していたことに驚くことになるんですが、当時はカセットに録音したモノでしか持っていなかったんですね。数年前にようやくCDで入手したんですが。

当時は、アコースティック・ギターにも少々興味を抱いていた頃の左近治。当時の物欲のそそるものはというと、

・ウォークマン(初期型)

・シンセ

まあ、シンセなんてなんでも良くて、ポータサウンドがありゃイイか!みたいな(笑)、当時、対面座席の電車の中で弾くポータサウンドのCMシーンを見ながら、汚れの知らぬ青ッ鼻垂らした朴訥な少年(汚れていましたが)は、ドラム興味を示そうとも(左近治の当時のメイン楽器はドラム)、和声への欲求が高まっていた時代だったんでしょうなあ。

それで、アリスの「秋止符」を弾きたくなり、叔父貴から古いアコギを譲ってもらうことになり、「センイチ」買って、当時自分のギターで弾いてみたい曲などを色々練習してみた頃もあったという当時。1980〜81年頃でしたでしょうか。

んでまあ、拙い指使いながらもギターをどうにか弾けるようになった所で叔父貴が持って来たレコードが佐井好子の「胎児の夢」だったというワケであります。

ジャケのあまりのインパクトに及び腰になって(笑)、心の片隅には「不気味で聴きたくねーなー」なんて思っていたんですが、ついついその音楽性の高さに引き込まれてしまったのでありました。正直、プログレ耳としても十分聴くことができます(笑)。

色んなプログレ好きが集まるような所ではやはり佐井好子を好む人間に多く出会ってきたワケで、あらためて佐井好子とはプログレ度も高い作品なのだとあらためて認識させられたワケですが、キャラヴァンやカンタベリー系が好きなタイプの人でなくともすぐに食い付けるような気がします。

当時は「大貫妙子より絶対イイから聴いてみろ!」って叔父貴に言われて聴かされたんですなあ(笑)。

で、左近治も自分の好きな楽曲を制作する上で、初心に返る意味でも当時作ろうとしていた曲を今一度作ろうかなと思い、楽理面の解説でもリンクしていくことになる関連作品を取り上げつつ、そろそろ佐井好子の出番だな、と思うようになったワケです。

数年前にはリリースの可否すら不透明で、権利関係片っ端から事務局に問い合わせたコトもあったんですな、実は(笑)。「佐井好子の着メロなんてそうそうねーだろ」みたいな心意気で(笑)。

今やiTunes Storeでも取り扱っていて、レコードすら探すのに難しかった佐井好子のアルバムが、こうも簡単に入手できるようになったとは、本当に隔世の感を覚える左近治であります。

「青いガラス玉」

「遍路」

この2曲、もし佐井好子をご存知でなく、興味がある方は是非とも聴いていただきたい2曲です。アルバム全編素晴らしい曲ですけどね。「青いガラス玉」のリード・ギターなんてモロにフィル・ミラーだろ!と思わせるような音(笑)。

70年代中後期辺りの日本のスタジオ界というのは結構カンタベリー系の音に出会うことが多いので今のJ-POP界隈(笑)よりもよほど聴く価値があったかと思います。

かくいう日本でも77〜80年頃はクロスオーバー・ブームがありました。でもジャズ/フュージョン界ではインプロヴィゼーションが求められるワケで、うだつのあがらないソロを延々弾くよりも、カンタベリー系のような緻密に計算された世界の方がバランスが取れていたりする、と。そういうバランスの良さも受け入れられやすいのがカンタベリー系だったのではないかと思うんですな。

そんな影響がさらに歌謡界でのモンド化が顕著になってゆく、という時代。あらためて昔は良かったと思うものであります(笑)。

夢にまで出て来ちゃいそうなアルバムのジャケに圧倒され、後に石川鷹彦はもちろん、今やルパン関連で有名な大野雄二が参加していたことに驚くことになるんですが、当時はカセットに録音したモノでしか持っていなかったんですね。数年前にようやくCDで入手したんですが。

当時は、アコースティック・ギターにも少々興味を抱いていた頃の左近治。当時の物欲のそそるものはというと、

・ウォークマン(初期型)

・シンセ

まあ、シンセなんてなんでも良くて、ポータサウンドがありゃイイか!みたいな(笑)、当時、対面座席の電車の中で弾くポータサウンドのCMシーンを見ながら、汚れの知らぬ青ッ鼻垂らした朴訥な少年(汚れていましたが)は、ドラム興味を示そうとも(左近治の当時のメイン楽器はドラム)、和声への欲求が高まっていた時代だったんでしょうなあ。

それで、アリスの「秋止符」を弾きたくなり、叔父貴から古いアコギを譲ってもらうことになり、「センイチ」買って、当時自分のギターで弾いてみたい曲などを色々練習してみた頃もあったという当時。1980〜81年頃でしたでしょうか。

んでまあ、拙い指使いながらもギターをどうにか弾けるようになった所で叔父貴が持って来たレコードが佐井好子の「胎児の夢」だったというワケであります。

ジャケのあまりのインパクトに及び腰になって(笑)、心の片隅には「不気味で聴きたくねーなー」なんて思っていたんですが、ついついその音楽性の高さに引き込まれてしまったのでありました。正直、プログレ耳としても十分聴くことができます(笑)。

色んなプログレ好きが集まるような所ではやはり佐井好子を好む人間に多く出会ってきたワケで、あらためて佐井好子とはプログレ度も高い作品なのだとあらためて認識させられたワケですが、キャラヴァンやカンタベリー系が好きなタイプの人でなくともすぐに食い付けるような気がします。

当時は「大貫妙子より絶対イイから聴いてみろ!」って叔父貴に言われて聴かされたんですなあ(笑)。

で、左近治も自分の好きな楽曲を制作する上で、初心に返る意味でも当時作ろうとしていた曲を今一度作ろうかなと思い、楽理面の解説でもリンクしていくことになる関連作品を取り上げつつ、そろそろ佐井好子の出番だな、と思うようになったワケです。

数年前にはリリースの可否すら不透明で、権利関係片っ端から事務局に問い合わせたコトもあったんですな、実は(笑)。「佐井好子の着メロなんてそうそうねーだろ」みたいな心意気で(笑)。

今やiTunes Storeでも取り扱っていて、レコードすら探すのに難しかった佐井好子のアルバムが、こうも簡単に入手できるようになったとは、本当に隔世の感を覚える左近治であります。

「青いガラス玉」

「遍路」

この2曲、もし佐井好子をご存知でなく、興味がある方は是非とも聴いていただきたい2曲です。アルバム全編素晴らしい曲ですけどね。「青いガラス玉」のリード・ギターなんてモロにフィル・ミラーだろ!と思わせるような音(笑)。

70年代中後期辺りの日本のスタジオ界というのは結構カンタベリー系の音に出会うことが多いので今のJ-POP界隈(笑)よりもよほど聴く価値があったかと思います。

かくいう日本でも77〜80年頃はクロスオーバー・ブームがありました。でもジャズ/フュージョン界ではインプロヴィゼーションが求められるワケで、うだつのあがらないソロを延々弾くよりも、カンタベリー系のような緻密に計算された世界の方がバランスが取れていたりする、と。そういうバランスの良さも受け入れられやすいのがカンタベリー系だったのではないかと思うんですな。

そんな影響がさらに歌謡界でのモンド化が顕著になってゆく、という時代。あらためて昔は良かったと思うものであります(笑)。

2008-11-07 15:00

なんちゃってアラン・ホールズワース [クロスオーバー]

10月24日にKクリリリースの「EFX43」について解説します。

ついつい左近治は今回、ホールズワースっぽい曲を作ってしまったのでありますが、以前にもブログ用のサンプル曲でホールズワースっぽい曲を作ったことがありましたね。

まあ、あの後にとりあえずKクリリリース用にホールズワースっぽい曲でも作ってみるか!となりまして、今回のリリースにつなげたというワケであります。EFX42はEFX43のギター・パートの無いバージョン。すなわちマイナス・ワンですな(笑)。

ゲイリー・ハズバンド、ジミー・ジョンソンというメンバーを彷彿とさせるようなイメージを抱いて作ってみたんですけどね(笑)。

ただ、実際にはホールズワースというよりも、スコット・ヘンダーソンっぽい音になりました(笑)。

過去にKYLYNの「Sonic Boom」をリリースする際、スネアの音が低ビットレート配信用で音が破綻してしまった反省も踏まえ、今回のドラムサウンドは低ビットレートでも破綻しないように努めました。

というのも夏場にリリースした時から結構間を置いてしまったので、その反省期間があまりにも月日を要したのではないのでありますが(笑)、いくら制作サイドが反省しようとも聴き手となる顧客の方々の大半は、小難しい理屈抜きにして音が気に入る or NOTで判断されると思うのですが、私のブログに書き連ねる事は、講釈たれるか弁明にすぎないかもしれませんが(笑)、in depthな部分を語っていこうと思っておりますのでご容赦を。

テスト的な意味合いもあるワケですが、ケータイはファイルサイズ制限はある上に、オーディオストリーミングなど非常に高いビットレートで配信しようものならケータイのインフラの再編成すら必要になってしまう(笑)。まあ次世代のケータイインフラは避けて通れないのも事実でしょうが、現実としては全ての端末に等しいサービスではなく端末ごとにファイルサイズ制限があったりする訳で。この制限下で原曲の尺を稼ごうとしてしまえばビットレートを落とさざるを得ない、というワケですね。

配信モノ全てが悪いのではないんですが、低いビットレートでコーデックによっては非常に粗悪なモノになってしまうのも正直あるワケで(笑)、こーゆー事態に遭遇しても大丈夫なような音作りや一定のミックスというのはやはり難しいものがあります。

自分が作っているものだからこそ、自分なりの音のクセや好みが音となって反映されてしまうのは仕方ないといいますか、これを長所にしなくてはならないワケですが、音そのものが着信音向けになったとしても、楽曲の持つハーモニーなどが童謡よりも幼いレベルの音楽を作ろうとは思いませんので、好みが反映されるとはまずこういう所でしょうか。

まあ、うまいことコーデックの圧縮具合になじむように、持続音系と減衰系を織り交ぜながら、左近治の好むような和声の世界を手っ取り早く作ってみたというワケです。

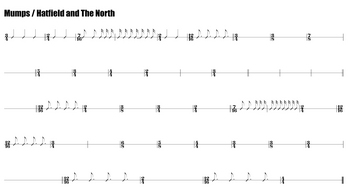

今回はEFX43のギター・パートのスコアを載せておきますので、ギター小僧の方はヒマがあったら弾いてみてください(笑)。ご自分でこのフレーズをbpm90くらいでフレーズの「歌心」を味わっていただければ幸いです。速いパッセージだと「歌心」をつかむ前に音が通り過ぎるような聞き方になってしまう方もいると思うので、遅いbpmから耳を慣らしていただければな、と。

ついつい左近治は今回、ホールズワースっぽい曲を作ってしまったのでありますが、以前にもブログ用のサンプル曲でホールズワースっぽい曲を作ったことがありましたね。

まあ、あの後にとりあえずKクリリリース用にホールズワースっぽい曲でも作ってみるか!となりまして、今回のリリースにつなげたというワケであります。EFX42はEFX43のギター・パートの無いバージョン。すなわちマイナス・ワンですな(笑)。

ゲイリー・ハズバンド、ジミー・ジョンソンというメンバーを彷彿とさせるようなイメージを抱いて作ってみたんですけどね(笑)。

ただ、実際にはホールズワースというよりも、スコット・ヘンダーソンっぽい音になりました(笑)。

過去にKYLYNの「Sonic Boom」をリリースする際、スネアの音が低ビットレート配信用で音が破綻してしまった反省も踏まえ、今回のドラムサウンドは低ビットレートでも破綻しないように努めました。

というのも夏場にリリースした時から結構間を置いてしまったので、その反省期間があまりにも月日を要したのではないのでありますが(笑)、いくら制作サイドが反省しようとも聴き手となる顧客の方々の大半は、小難しい理屈抜きにして音が気に入る or NOTで判断されると思うのですが、私のブログに書き連ねる事は、講釈たれるか弁明にすぎないかもしれませんが(笑)、in depthな部分を語っていこうと思っておりますのでご容赦を。

テスト的な意味合いもあるワケですが、ケータイはファイルサイズ制限はある上に、オーディオストリーミングなど非常に高いビットレートで配信しようものならケータイのインフラの再編成すら必要になってしまう(笑)。まあ次世代のケータイインフラは避けて通れないのも事実でしょうが、現実としては全ての端末に等しいサービスではなく端末ごとにファイルサイズ制限があったりする訳で。この制限下で原曲の尺を稼ごうとしてしまえばビットレートを落とさざるを得ない、というワケですね。

配信モノ全てが悪いのではないんですが、低いビットレートでコーデックによっては非常に粗悪なモノになってしまうのも正直あるワケで(笑)、こーゆー事態に遭遇しても大丈夫なような音作りや一定のミックスというのはやはり難しいものがあります。

自分が作っているものだからこそ、自分なりの音のクセや好みが音となって反映されてしまうのは仕方ないといいますか、これを長所にしなくてはならないワケですが、音そのものが着信音向けになったとしても、楽曲の持つハーモニーなどが童謡よりも幼いレベルの音楽を作ろうとは思いませんので、好みが反映されるとはまずこういう所でしょうか。

まあ、うまいことコーデックの圧縮具合になじむように、持続音系と減衰系を織り交ぜながら、左近治の好むような和声の世界を手っ取り早く作ってみたというワケです。

今回はEFX43のギター・パートのスコアを載せておきますので、ギター小僧の方はヒマがあったら弾いてみてください(笑)。ご自分でこのフレーズをbpm90くらいでフレーズの「歌心」を味わっていただければ幸いです。速いパッセージだと「歌心」をつかむ前に音が通り過ぎるような聞き方になってしまう方もいると思うので、遅いbpmから耳を慣らしていただければな、と。

2008-10-24 13:00

ローズ名演 [クロスオーバー]

今思えばDX7が席巻していた時代とは何だったのかと自問自答してしまうほどDXサウンドは廃れ、エレピといえばいまだにローズが席巻している現在。

ウーリッツァーの立場を無視するな!という声もあるのは勿論判っておりますが、ローズのそれとはやはり数馬身以上の差は付けられているのが実情でありましょう。無論、ウーリの魅力もありますが。

DX7が練習スタジオに常備されるような時代の前というのは、普通にローズやCPがスタジオには勿論、ライヴハウスにもあったモンです。ただ、普通の練習スタジオに常備されている機材の多く(アンプ関連)というのは、破損防止のために概ねアッテネータ噛ませていたりするものが多く、ツマミ上ではフルテン刻んでいても実際にはそんな設定が出ないようになっているモノが多いのであります。全部が全部そうではないんですけどね。

車で言えばリミッター噛まされて180km/h出ないようにされているのと同じ。リミッター解除されてないと突然「ググッ」と引っ張られたような挙動になりますよね(つーか、よいこのみんなは公道で確認しちゃダメですよ)。

スタジオのアンプ類の大半もそういう風に手を施しているのが実はあるんですな。それでもゲインを稼ごうとすると後段のゲインが稼げない設計になっているためか、プリ部のゲイン弄るのと等しくなって歪みが増す、と。これはギター&ベースのアンプに限らず、キーボードやらボーカル類のためのパワードミキサーにも同様のコトが言えます。

んで、普通のシンセをブチ込んでもアッテネータ噛まされてりゃ出音は結局抑え込まれ音量は稼げない。それでも稼ごうとして音が歪むとなると、ローズなんてぇのはモロにブーミーになって嫌悪されやすい、と。

それでも尚使いこなせるようなアンサンブルの音を重視するバンドであれば、その手の練習スタジオにおいてもローズの特徴を活かした音を使いこなしていたでありましょうが、大半は使いこなせず、当時の音楽シーンからは蔑ろにされやすい「イナタい音」として嫌悪されていたのが実情ではなかったでしょうか。

DX7ですらまともな音を出せずに、ウブの素人でも「とりあえず」心満たせる音をシンセで出せるようになってきたのはM1がリリースされて練習スタジオに常備されるようになってからではないでしょうか。それでも使いこなせない人がいて、そんな人達を満足させられるレベルになってきたのは01Wの出現を待たねばならなかったというのが真相ではないかと。

エレピの醍醐味と言っても、ハウスやらスムース・ジャズ畑で重用されるローズの音というものは、透き通るような高域とコーラスをかけたリチャード・ティー系のサウンドだったりします。加えて、ローズの音はそれ系じゃないとNG!タイプという人の多くはだいたいローズ慣れしていないタイプの人が多いように思えます。あくまでも私が見てきた感想ですが。

ローズの深みを知れば知るほど、その手の音よりも、本来の少々ブーミーでエグみの強い若干歪んだような音を好むと思うんですが、この手のイナタいローズの音の曲をたまには作らないとなぁと思い、「Tenemos Roads」の進捗状況は遅々として進まず(笑)、またまた最近浮気をしていた曲があったんですね。

下記の曲は、いずれ私がリリースするだろうと思われる作品であります。

Diamond Dust / Jeff Beck

Foxtrot / Spyro Gyra

Sophie / Jeff Beck

Miles Beyond / The Mahavishnu Orchestra

First Class Vagabond / Hiram Bullock

Underdub / Hatfield and the North

A Creature of Many Faces / The Brecker Brothers

Same Old Same Old / The Section(←コレ、追加です。なんで書き忘れちゃってたんだろ?)

これらの中でも「A Creature of Many Faces」はブレッカー・ブラザーズの中でもかなり好きな曲のひとつでもあり、実際にもう作っている最中なのでありますが、先頃集中的に語っていた「ベッカー・サウンド」をさらに強くしたような和声の世界観を有しているのがブレッカー・ブラザーズと思っていただいて差し支えないと思います(笑)。

まあ、音を味覚に例えるとしたらベッカーの音は「ピクルス」で、ブレッカー・ブラザーズのそれは「らっきょう」や「わさび漬け」みたいなモノ(笑)。

余談ですが、ブレッカー・ブラザーズにおいてはインプロヴィゼーションに関してはマイケルの方が極めて秀でていると思いますが、コンポージング能力においては兄のランディの方がマイケルよりも秀でていると私は思います。

ところで上記の曲は私の好きなローズの曲をただ単に列挙したのではなく、エグさがあって、独特の箱鳴り系の「ポコ感」がオイシイ音を吟味できるという意味で挙げております。ヤン・ハマーの場合、ローズは透き通った音とは対局的なブーミーなエグい音を好むタイプだと思われますが、マックス・ミドルトンもやはりそのタイプだと思います。

ジョー・サンプルが出てこないやん!と思われる方も居るとは思いますが(笑)、ジョー・サンプルの曲でも実は育んでいる曲が1つあるのでいずれリリースするかもしれません。70〜80年代ではなく比較的近年の90年代の某曲なんですけどね。

ウーリッツァーの立場を無視するな!という声もあるのは勿論判っておりますが、ローズのそれとはやはり数馬身以上の差は付けられているのが実情でありましょう。無論、ウーリの魅力もありますが。

DX7が練習スタジオに常備されるような時代の前というのは、普通にローズやCPがスタジオには勿論、ライヴハウスにもあったモンです。ただ、普通の練習スタジオに常備されている機材の多く(アンプ関連)というのは、破損防止のために概ねアッテネータ噛ませていたりするものが多く、ツマミ上ではフルテン刻んでいても実際にはそんな設定が出ないようになっているモノが多いのであります。全部が全部そうではないんですけどね。

車で言えばリミッター噛まされて180km/h出ないようにされているのと同じ。リミッター解除されてないと突然「ググッ」と引っ張られたような挙動になりますよね(つーか、よいこのみんなは公道で確認しちゃダメですよ)。

スタジオのアンプ類の大半もそういう風に手を施しているのが実はあるんですな。それでもゲインを稼ごうとすると後段のゲインが稼げない設計になっているためか、プリ部のゲイン弄るのと等しくなって歪みが増す、と。これはギター&ベースのアンプに限らず、キーボードやらボーカル類のためのパワードミキサーにも同様のコトが言えます。

んで、普通のシンセをブチ込んでもアッテネータ噛まされてりゃ出音は結局抑え込まれ音量は稼げない。それでも稼ごうとして音が歪むとなると、ローズなんてぇのはモロにブーミーになって嫌悪されやすい、と。

それでも尚使いこなせるようなアンサンブルの音を重視するバンドであれば、その手の練習スタジオにおいてもローズの特徴を活かした音を使いこなしていたでありましょうが、大半は使いこなせず、当時の音楽シーンからは蔑ろにされやすい「イナタい音」として嫌悪されていたのが実情ではなかったでしょうか。

DX7ですらまともな音を出せずに、ウブの素人でも「とりあえず」心満たせる音をシンセで出せるようになってきたのはM1がリリースされて練習スタジオに常備されるようになってからではないでしょうか。それでも使いこなせない人がいて、そんな人達を満足させられるレベルになってきたのは01Wの出現を待たねばならなかったというのが真相ではないかと。

エレピの醍醐味と言っても、ハウスやらスムース・ジャズ畑で重用されるローズの音というものは、透き通るような高域とコーラスをかけたリチャード・ティー系のサウンドだったりします。加えて、ローズの音はそれ系じゃないとNG!タイプという人の多くはだいたいローズ慣れしていないタイプの人が多いように思えます。あくまでも私が見てきた感想ですが。

ローズの深みを知れば知るほど、その手の音よりも、本来の少々ブーミーでエグみの強い若干歪んだような音を好むと思うんですが、この手のイナタいローズの音の曲をたまには作らないとなぁと思い、「Tenemos Roads」の進捗状況は遅々として進まず(笑)、またまた最近浮気をしていた曲があったんですね。

下記の曲は、いずれ私がリリースするだろうと思われる作品であります。

Diamond Dust / Jeff Beck

Foxtrot / Spyro Gyra

Sophie / Jeff Beck

Miles Beyond / The Mahavishnu Orchestra

First Class Vagabond / Hiram Bullock

Underdub / Hatfield and the North

A Creature of Many Faces / The Brecker Brothers

Same Old Same Old / The Section(←コレ、追加です。なんで書き忘れちゃってたんだろ?)

これらの中でも「A Creature of Many Faces」はブレッカー・ブラザーズの中でもかなり好きな曲のひとつでもあり、実際にもう作っている最中なのでありますが、先頃集中的に語っていた「ベッカー・サウンド」をさらに強くしたような和声の世界観を有しているのがブレッカー・ブラザーズと思っていただいて差し支えないと思います(笑)。

まあ、音を味覚に例えるとしたらベッカーの音は「ピクルス」で、ブレッカー・ブラザーズのそれは「らっきょう」や「わさび漬け」みたいなモノ(笑)。

余談ですが、ブレッカー・ブラザーズにおいてはインプロヴィゼーションに関してはマイケルの方が極めて秀でていると思いますが、コンポージング能力においては兄のランディの方がマイケルよりも秀でていると私は思います。

ところで上記の曲は私の好きなローズの曲をただ単に列挙したのではなく、エグさがあって、独特の箱鳴り系の「ポコ感」がオイシイ音を吟味できるという意味で挙げております。ヤン・ハマーの場合、ローズは透き通った音とは対局的なブーミーなエグい音を好むタイプだと思われますが、マックス・ミドルトンもやはりそのタイプだと思います。

ジョー・サンプルが出てこないやん!と思われる方も居るとは思いますが(笑)、ジョー・サンプルの曲でも実は育んでいる曲が1つあるのでいずれリリースするかもしれません。70〜80年代ではなく比較的近年の90年代の某曲なんですけどね。

2008-10-18 02:00

リチャード・アルダーソンのミックス [クロスオーバー]

さて、本日はKクリにて2曲リリースされるワケでありますが、その内の1曲「Making Love To You」について。

この曲はグローヴァー・ワシントンJrのソロ・アルバム「Come Morning」収録のモノでして、国内のiTunes Storeでも購入することが可能となっておりますね。

グローヴァー・ワシントンJrと言えば本作の前のアルバム「ワインライト」がお化けヒットとなったため、本作「Come Morning」は全体的にマニア好みっぽく陰鬱な感じをより強く出しているため、セールス的にはそれほどでもなかったと記憶しておりますが、リチャード・アルダーソンの手掛けるこのアルバムの音は実に聴いていて心地よいんですな。特にニーヴ・サウンドが好きな方なら、その音だけでも酔える!と言えるくらいの深みのある音です。また、アルバム全体においてスローな曲が多いので各プレイヤーの一音一音を聴いてミックスの勉強になること間違いなしでありましょう(笑)。少なくとも左近治はこのアルバムはミックスのお手本にしているアルバムのひとつであります。

ベースはマーカス・ミラーなんですが、大抵マーカス君というのはスラップがもてはやされる人なので、指弾きとなるとスラップ全面に押し出した曲の合間の指弾きだと概ね埋もれているタイプの曲が多かったりするんですが(それでも多くのドンシャリタイプのスラップ系ベーシストと比較すれば、マーカスのそれは音程感が豊かな指弾きサウンドを満たしている方だとは思います)、この曲のマーカス・ミラーの音は理想的な音のひとつと言えるでしょう。

左近治が好きなマーカス・サウンドというのは数少ないながらも(笑)、このアルバムのマーカス・ミラーと「ささやくシルエット」、初期〜中期の頃のデイヴ・ヴァレンティンの「Land of the Third Eye」の音は私に取っては三つ巴サウンドと呼べるかもしれません。

アンプ・ミックスをしていると思われますが、ゴリ感の残る、それでいてスラップの音の特徴も踏襲しているというイイ所取りの音のひとつとも言えるでしょう。

また、ガッドのハットとリム・ショットの巧みなEQとコンプの処理具合は、この曲と次の曲「I'm All Yours」を利き比べると、スネアとハットの処理加減の違いが非常にタメになると思います。

「I'm All Yours」の方はかなり前にイントロ部を着うたでリリースしたコトもありますが、ミックスの妙を聴きたい方は是非とも原曲の2曲を聴き比べてみることをオススメします。「同じアルバムなのに全く違う音」というワケではありません。素人耳で聴けば違いは判らないかもしれません(笑)。

まあ、それくらい雰囲気を踏襲しながら曲によってミックスを使い分けているという妙味が知れるというシロモノだというコトを知っていただければな、と思う作品なのであります。

前作の「ワインライト」において左近治が最も好きな曲というか、ミックスの勉強になるのは、ロバータ・フラックも別アルバムにて自身のソロ・アルバムで歌詞を付けたバージョンを謳っておりますが「In The Name of Love」のフルアコ・ギターの距離感など、非常に勉強になります。ミックスにおいてロバータ・フラックの方は無関係ですけどね(笑)。

ミックスを学ぶなら「ワインライト」よりも「Come Morning」だろ!と念押ししちゃいます(笑)。「ワインライト」が日本人受けするようなソニーの音と形容するならば、「Come Morning」はマランツの音、みたいな(笑)。「ワインライト」は中域のスポイルされた部分が「Come Morning」より強く感じるので。

ともあれ、本日リリースするこの曲は本来7月にはリリースするはずだったんですね(笑)。もう季節変わってしまいました!本来ならこのブログも7月の時点で読む事ができたはずだったという、如何に左近治がマイペースなのかというのもあらためて知ることが出来ましょう。巷じゃポニョポニョ唄っている辺りの頃だったんですな(笑)。

いくら着うた作っているとはいえ、あの手の誰もがやりそうな曲を作ろうとは思わず(笑)、場合によってはどこかで初音ミクにでも唄わせていたかもしれません(笑)。そんな時流に流されずに未だ1981年の辺りの音に没頭できるというのは我ながら驚いております。ジョン・レノンの死後や「なんとなくクリスタル」が出版された1年後〜15ヶ月後辺りの時代と思っていただければお判りになるでしょうか(笑)。82年に変わろうとする辺りの時代と言いましょうか。生まれていない人だっているかもしれませんが、私が振り返るとこういう見方になってしまうんですなあ。

この曲はグローヴァー・ワシントンJrのソロ・アルバム「Come Morning」収録のモノでして、国内のiTunes Storeでも購入することが可能となっておりますね。

グローヴァー・ワシントンJrと言えば本作の前のアルバム「ワインライト」がお化けヒットとなったため、本作「Come Morning」は全体的にマニア好みっぽく陰鬱な感じをより強く出しているため、セールス的にはそれほどでもなかったと記憶しておりますが、リチャード・アルダーソンの手掛けるこのアルバムの音は実に聴いていて心地よいんですな。特にニーヴ・サウンドが好きな方なら、その音だけでも酔える!と言えるくらいの深みのある音です。また、アルバム全体においてスローな曲が多いので各プレイヤーの一音一音を聴いてミックスの勉強になること間違いなしでありましょう(笑)。少なくとも左近治はこのアルバムはミックスのお手本にしているアルバムのひとつであります。

ベースはマーカス・ミラーなんですが、大抵マーカス君というのはスラップがもてはやされる人なので、指弾きとなるとスラップ全面に押し出した曲の合間の指弾きだと概ね埋もれているタイプの曲が多かったりするんですが(それでも多くのドンシャリタイプのスラップ系ベーシストと比較すれば、マーカスのそれは音程感が豊かな指弾きサウンドを満たしている方だとは思います)、この曲のマーカス・ミラーの音は理想的な音のひとつと言えるでしょう。

左近治が好きなマーカス・サウンドというのは数少ないながらも(笑)、このアルバムのマーカス・ミラーと「ささやくシルエット」、初期〜中期の頃のデイヴ・ヴァレンティンの「Land of the Third Eye」の音は私に取っては三つ巴サウンドと呼べるかもしれません。

アンプ・ミックスをしていると思われますが、ゴリ感の残る、それでいてスラップの音の特徴も踏襲しているというイイ所取りの音のひとつとも言えるでしょう。

また、ガッドのハットとリム・ショットの巧みなEQとコンプの処理具合は、この曲と次の曲「I'm All Yours」を利き比べると、スネアとハットの処理加減の違いが非常にタメになると思います。

「I'm All Yours」の方はかなり前にイントロ部を着うたでリリースしたコトもありますが、ミックスの妙を聴きたい方は是非とも原曲の2曲を聴き比べてみることをオススメします。「同じアルバムなのに全く違う音」というワケではありません。素人耳で聴けば違いは判らないかもしれません(笑)。

まあ、それくらい雰囲気を踏襲しながら曲によってミックスを使い分けているという妙味が知れるというシロモノだというコトを知っていただければな、と思う作品なのであります。

前作の「ワインライト」において左近治が最も好きな曲というか、ミックスの勉強になるのは、ロバータ・フラックも別アルバムにて自身のソロ・アルバムで歌詞を付けたバージョンを謳っておりますが「In The Name of Love」のフルアコ・ギターの距離感など、非常に勉強になります。ミックスにおいてロバータ・フラックの方は無関係ですけどね(笑)。

ミックスを学ぶなら「ワインライト」よりも「Come Morning」だろ!と念押ししちゃいます(笑)。「ワインライト」が日本人受けするようなソニーの音と形容するならば、「Come Morning」はマランツの音、みたいな(笑)。「ワインライト」は中域のスポイルされた部分が「Come Morning」より強く感じるので。

ともあれ、本日リリースするこの曲は本来7月にはリリースするはずだったんですね(笑)。もう季節変わってしまいました!本来ならこのブログも7月の時点で読む事ができたはずだったという、如何に左近治がマイペースなのかというのもあらためて知ることが出来ましょう。巷じゃポニョポニョ唄っている辺りの頃だったんですな(笑)。

いくら着うた作っているとはいえ、あの手の誰もがやりそうな曲を作ろうとは思わず(笑)、場合によってはどこかで初音ミクにでも唄わせていたかもしれません(笑)。そんな時流に流されずに未だ1981年の辺りの音に没頭できるというのは我ながら驚いております。ジョン・レノンの死後や「なんとなくクリスタル」が出版された1年後〜15ヶ月後辺りの時代と思っていただければお判りになるでしょうか(笑)。82年に変わろうとする辺りの時代と言いましょうか。生まれていない人だっているかもしれませんが、私が振り返るとこういう見方になってしまうんですなあ。

2008-10-10 12:00

過去に大ヒットしたシンセサイザー [クロスオーバー]

なんだかんだ言って「大ヒット」と形容するに相応しいシンセの代名詞となるとYAMAHA DX7という位置付けになるのでありましょうが、聞く所によればその後のKORG M1はもとより、KORG 01WはDXよりもヒットしたと言いますし、その後の「大ヒット」なるともはや存在しないのではないかと思える現在であります。

かな〜り昔に、左近治宅にあるDX7というのは実は知人から超長期間借りているモノだということをカミング・アウトしたワケでありますが、当時はホントにDX7を弄くり倒したとはいえ、その一方ではDW-8000やらJX-8P、D-50、M1が左近治ののめり込んでいたシンセでありました。

当時はMatrix-12やらOSCarなども欲しかったモノですが(笑)、DX7じゃ出せない「実直な」シンセ・サウンドをどこかで求めていたんですな。

まあ、いわゆる「デジアナ」なシンセの音を欲していたというワケですが、そんな当時はどんどんPCMの流れに移っていって、どこかデジアナの独特のキャラクターを持つ中途半端さをポジティヴに強化されることはなく、PCMを大容量かつ原音に近いクオリティを求めるのが時代の流れでしたでしょうか。

ただし、PCMに流れが移ってもJD-800が登場した頃やSY99がフィルターを搭載してきた頃となると、徐々にアナログ・シンセ時代の音が求められつつあるようにもなり、その後のアナクロニカルな流れへと移行するのであります。

90年代から殆ど大きく変わることなくシンセ・サウンドというのは確立されているように思えるワケですが、デジアナな音を今求めるとなるとチト難しかったりするんですな。

で、今回はTriple Cheeseを使って当時のデジアナ風な音にしていかにもホールズワース風なデモを作ってみたというワケです(笑)。Synthaxeを使っていた頃のアラン・ホールスワースの音源はMatrix-12の鍵盤部ノコギリ切り落とし(笑)が主だったりするんですが、アタヴァクロンやサンド辺りの頃の音というのは多くの世に出回っている音がDX漬けだったものの、DXに染まらないタイプの音楽として非常に好きだったんですね。

DX7があまりに標準化しすぎて、見落とされていた向きもあるデジアナシンセの数々。Vintage KeysやJV-80が売られていた時代の頃になると、逆にDW-8000やらJX-8P辺りのシンセを懐かしむことが皮肉に思えたものでありました。

そんなデジアナ風な音、今左近治自身は結構マイブームで没頭している所であります。

ゲイリー・ハズバンド、ジミー・ジョンソンをイメージしつつ、全然安直なデモになってしまっておりますが(笑)、コードはホールズワースはもとより、ウォルター・ベッカー風にもしておりますので、多くの人に分析してもらいつつ楽しんでもらおっかな、と。

余談ですが、ジミー・ジョンソンのアレンビックのベースは弦間こそナローですが、ネックはエボニーで34インチよりも長いのを所有していたようで、80年代中期辺りからエクストラ・ロングスケールに目を向けていたのはアレンビックやカール・トンプソン、国内ではアトランシアのみではなかったのではないかと思うばかりでついつい懐かしくなってしまいます。84年頃、私が欲しかったベースはMVペデュラだったことが懐かしいです。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

余談ですが、先日のエレピ聴き比べですが、後半の方がS-760用のサンプルです。

かな〜り昔に、左近治宅にあるDX7というのは実は知人から超長期間借りているモノだということをカミング・アウトしたワケでありますが、当時はホントにDX7を弄くり倒したとはいえ、その一方ではDW-8000やらJX-8P、D-50、M1が左近治ののめり込んでいたシンセでありました。

当時はMatrix-12やらOSCarなども欲しかったモノですが(笑)、DX7じゃ出せない「実直な」シンセ・サウンドをどこかで求めていたんですな。

まあ、いわゆる「デジアナ」なシンセの音を欲していたというワケですが、そんな当時はどんどんPCMの流れに移っていって、どこかデジアナの独特のキャラクターを持つ中途半端さをポジティヴに強化されることはなく、PCMを大容量かつ原音に近いクオリティを求めるのが時代の流れでしたでしょうか。

ただし、PCMに流れが移ってもJD-800が登場した頃やSY99がフィルターを搭載してきた頃となると、徐々にアナログ・シンセ時代の音が求められつつあるようにもなり、その後のアナクロニカルな流れへと移行するのであります。

90年代から殆ど大きく変わることなくシンセ・サウンドというのは確立されているように思えるワケですが、デジアナな音を今求めるとなるとチト難しかったりするんですな。

で、今回はTriple Cheeseを使って当時のデジアナ風な音にしていかにもホールズワース風なデモを作ってみたというワケです(笑)。Synthaxeを使っていた頃のアラン・ホールスワースの音源はMatrix-12の鍵盤部ノコギリ切り落とし(笑)が主だったりするんですが、アタヴァクロンやサンド辺りの頃の音というのは多くの世に出回っている音がDX漬けだったものの、DXに染まらないタイプの音楽として非常に好きだったんですね。

DX7があまりに標準化しすぎて、見落とされていた向きもあるデジアナシンセの数々。Vintage KeysやJV-80が売られていた時代の頃になると、逆にDW-8000やらJX-8P辺りのシンセを懐かしむことが皮肉に思えたものでありました。

そんなデジアナ風な音、今左近治自身は結構マイブームで没頭している所であります。

ゲイリー・ハズバンド、ジミー・ジョンソンをイメージしつつ、全然安直なデモになってしまっておりますが(笑)、コードはホールズワースはもとより、ウォルター・ベッカー風にもしておりますので、多くの人に分析してもらいつつ楽しんでもらおっかな、と。

余談ですが、ジミー・ジョンソンのアレンビックのベースは弦間こそナローですが、ネックはエボニーで34インチよりも長いのを所有していたようで、80年代中期辺りからエクストラ・ロングスケールに目を向けていたのはアレンビックやカール・トンプソン、国内ではアトランシアのみではなかったのではないかと思うばかりでついつい懐かしくなってしまいます。84年頃、私が欲しかったベースはMVペデュラだったことが懐かしいです。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

余談ですが、先日のエレピ聴き比べですが、後半の方がS-760用のサンプルです。

2008-08-28 00:00

エレピお試し [クロスオーバー]

扨て、今日も懲りずにサンプルのデモでも用意すると致しまして、今回はちょっとセミ・バラード風のリフで攻めてみよっかな、と。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

今回のデモでは4小節ごとにエレピが変わります。コードチェンジは2小節ずつ変わりますんで念のため。

で、どちらか一方のエレピはですね、Logic Pro内蔵のEVP88を使用しています。アナタは判るかな!?

Logicのプロジェクトのサンプルレート周波数が44.1k/48kですと、このような音で鳴りません。それはEVPのパラメータおよび外部のプラグインでも然り。

仮に低いサンプルレート周波数で作っても今回のようなエフェクトセッティングを適用しても全然違った音になるんですね。まず中低域がブーミーになりすぎて、高域のレスポンスが鈍化する。それを補おうとEQやらコンプを深めに設定しても、目標とすべき音は別次元のパラレル・ワールドに存在してしまっているような感じで全く辿り着けません(笑)。

そこでローカットしようともやはり無理でツヤも失います。というわけで比較的高いサンプルレート周波数で制作した方がメリット大きいぞ、ということを言いたいのでありますが、物理モデリングはもとよりLogic標準のインストゥルメント音源に限らず、サードパーティーのソフト音源だろうがエフェクトプラグインだろうが、やはりそういう効果というのは出てきます。もう何度も左近治はこれについて述べておりますが。

サンプルレート周波数が低ければDAWアプリケーションを変えようがMacやWindowsに限らず、何試してもダメです(笑)。

例えば、サンプルレート周波数44.1k/48kで制作していた頃のエフェクトプラグインのパラメータをチャンネルストリップ設定として保存して、その設定を高いサンプルレート周波数環境下で適用しても全く異質な音になってしまうワケですね。それが例えばEQで、高域部分などまったく弄っていないような設定であっても違います。

目先のソフト音源の負荷を気にするがあまり、ついつい低い負荷で済む環境を選んでしまってトラックが増えてくるとどんなに定位を弄っても飽和感が目立つようになってしまうのが関の山だと思うんですね(笑)。仮にマシンが非力であろうともLogicならばとりあえずはノードも可能なので、Logicのメリットを語ってしまいました(笑)。

とはいえノードもBusやAuxトラックに挟んだプラグインはノードできないのがLogicの悩みでもありますが、この辺りが改善されてくると一挙にコンシューマレベルでも分散処理化が進んで、サンプルレート周波数の環境も一気にハイ・サンプルレート化するように思います。ハイ・サンプルレート周波数を扱う場合は、外部HDDにソフト音源のライブラリやらRAIDで高速化、あるいは起動ドライブそのものを高速化しようとも、空き容量の方が重要になりますのでその辺りは注意する点でしょうか。起動ドライブは6割空きが上限だと思ってハイ・サンプルレート周波数を選択すると快適だと思います。

あとは安価メモリを併用したりしないことですね(笑)。安価なメモリなどMac対応などと謳っていてもCL=4だったりするんで、Appleプロ・アプリケーションを使用すると特にそれが足引っ張ってアプリやOSを強制終了させてしまうことに陥ったりするんで(CLばかりが原因ではないですが)、高くともApple純正メモリを使って制作することをオススメします。こういう状況に陥って安物買いの銭失いに陥っている者は私の周囲にもおりますんで情けないハナシです(笑)。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

今回のデモでは4小節ごとにエレピが変わります。コードチェンジは2小節ずつ変わりますんで念のため。

で、どちらか一方のエレピはですね、Logic Pro内蔵のEVP88を使用しています。アナタは判るかな!?

Logicのプロジェクトのサンプルレート周波数が44.1k/48kですと、このような音で鳴りません。それはEVPのパラメータおよび外部のプラグインでも然り。

仮に低いサンプルレート周波数で作っても今回のようなエフェクトセッティングを適用しても全然違った音になるんですね。まず中低域がブーミーになりすぎて、高域のレスポンスが鈍化する。それを補おうとEQやらコンプを深めに設定しても、目標とすべき音は別次元のパラレル・ワールドに存在してしまっているような感じで全く辿り着けません(笑)。

そこでローカットしようともやはり無理でツヤも失います。というわけで比較的高いサンプルレート周波数で制作した方がメリット大きいぞ、ということを言いたいのでありますが、物理モデリングはもとよりLogic標準のインストゥルメント音源に限らず、サードパーティーのソフト音源だろうがエフェクトプラグインだろうが、やはりそういう効果というのは出てきます。もう何度も左近治はこれについて述べておりますが。

サンプルレート周波数が低ければDAWアプリケーションを変えようがMacやWindowsに限らず、何試してもダメです(笑)。

例えば、サンプルレート周波数44.1k/48kで制作していた頃のエフェクトプラグインのパラメータをチャンネルストリップ設定として保存して、その設定を高いサンプルレート周波数環境下で適用しても全く異質な音になってしまうワケですね。それが例えばEQで、高域部分などまったく弄っていないような設定であっても違います。

目先のソフト音源の負荷を気にするがあまり、ついつい低い負荷で済む環境を選んでしまってトラックが増えてくるとどんなに定位を弄っても飽和感が目立つようになってしまうのが関の山だと思うんですね(笑)。仮にマシンが非力であろうともLogicならばとりあえずはノードも可能なので、Logicのメリットを語ってしまいました(笑)。

とはいえノードもBusやAuxトラックに挟んだプラグインはノードできないのがLogicの悩みでもありますが、この辺りが改善されてくると一挙にコンシューマレベルでも分散処理化が進んで、サンプルレート周波数の環境も一気にハイ・サンプルレート化するように思います。ハイ・サンプルレート周波数を扱う場合は、外部HDDにソフト音源のライブラリやらRAIDで高速化、あるいは起動ドライブそのものを高速化しようとも、空き容量の方が重要になりますのでその辺りは注意する点でしょうか。起動ドライブは6割空きが上限だと思ってハイ・サンプルレート周波数を選択すると快適だと思います。

あとは安価メモリを併用したりしないことですね(笑)。安価なメモリなどMac対応などと謳っていてもCL=4だったりするんで、Appleプロ・アプリケーションを使用すると特にそれが足引っ張ってアプリやOSを強制終了させてしまうことに陥ったりするんで(CLばかりが原因ではないですが)、高くともApple純正メモリを使って制作することをオススメします。こういう状況に陥って安物買いの銭失いに陥っている者は私の周囲にもおりますんで情けないハナシです(笑)。

2008-08-23 17:00

ミックス裏舞台 [クロスオーバー]

3月14日のリリース楽曲の概要については前回のブログで語りましたが、今回はin Depthな方向でハナシを進めてみようと思いますね。

ではまず「Kiska」から。

原曲は山下達郎作曲、坂本龍一編曲という曲ですね。坂本龍一の弾くポリムーグとおぼしきシンセのリフとローズ。今ではこういう演奏はなかなか聴くことは難しいのではないかと。

それもこれも、この曲はYMO結成直後辺りの時代なので、YMOお三方のアルバムで例えるなら細野晴臣の「はらいそ」や高橋幸宏(ユキヒロ時代)の「Saravah!」、カクトウギ・セッションの「Summer Nerves」の辺り。おそらくや「千のナイフ」の前あたりでありましょう。

当時のCBSソニーから出ていたオムニバス企画アルバムで「エーゲ海」やら「New York」やら「Pacific」などと、リリースされていた曲。後にベストアルバムで「Island Music」やら「Off Shore」というアルバムで再編集されるワケですが、「Kiska」は「New York」とその後のベスト盤「Off Shore」に収録されているモノであります。

これらの企画アルバムにはYMOが半ば実験的にYMOたるスタンスを探るような実験場としての動きを垣間見ることができまして、「コズミック・サーフィン」やら「ミコノスの花嫁」やら、「Reggae Aege Woman」(←個人的に左近治の好きな曲)やらも聴くことができて、YMO黎明期におけるシンセサウンドの在り方を模索しているような所が実に素朴で、且つ味わい深い親しみがあると言いますか(笑)、YMOのコアなファンの方なら左近治がわざわざ述べる必要はないかもしれませんが、実に興味深いアルバムであったワケです。

作曲の山下達郎はコーラスで参加しているのが「Kiska」でありますが、そのさりげないスタンスとは裏腹に、「達郎節」とも言えるコードワークは見過ごせないモノがあります。そんなコードワークに水を得た魚のように和声とポリムーグやローズに酔いしれる坂本龍一の姿が目の前に浮かんできそうな、プレイヤビリティに溢れた演奏を繰り広げるのがこの曲なんですね。

以前にもローズに用いる空間系エフェクトの妙味について語りましたが、骨っぽさを残しながら薄くコーラスをかけたい場合は、シリーズ接続よりもバス・アサインの方が功を奏することがあるというようなことについて語ったものでした。

通常、オーディオ畑の「モノラル」の扱いはLch、すなわち左側の信号を優先していることが多く、右チャンネルや両チャンネルミックスのモノラルというのは少ないワケですね。この辺の事情については語りませんが(笑)。

ましてや両チャンネルミックスによるモノラルとなると、場合によっては位相を反転させているだけのシーンも想定できるため、これを単純に両チャンネルミックスとしてしまうと音が失せてしまいかねません。

しかしながら単純な空間系エフェクトというのは、例えばコーラスならモノラルでコーラス効果が得られれば別にそれはそれで越したことはないんですが、ステレオコーラスとなると、片チャンネルを単純に逆相にしていたりとか、ある帯域だけ位相をずらしただけのものとか意外に多いんですね。単純に左右のパノラマ感を微妙にずらして位相各を変える程度くらいのものとか。まあ、この辺を細かく制御するようなパラメータを持つコーラスはもはやコーラスではなく別名称で製品化されていたりするものでもありますが。ま、言いたいことは、ステレオ感を演出する空間系エフェクトの多くは右と左のFXバランスは結構違ったり(だからこそステレオイメージでもあるんですが)して、中には安直なものがあったりするんで注意が必要ってこってす。

そうなると、モノラル再生端末も実際には多く存在するケータイ市場において着信音をまんべんなくコーラス感を得ようとするとそれなりに注意を払う必要が出てきます。別にコーラスに限ったことではなく、ステレオ間を演出する類のエフェクト全般に言えることであります(だからといって全てのエフェクトが左チャンネル優先というわけではないので誤解のないように)。

とまあ、そういう所に配慮しながら作っているのだということを知ってもらえればコレ幸いでして(笑)、単純にオーディオファイルを作っているだけではないのであります(笑)。

チャーリーズ・エンジェルのアイキャッチも、これもよ~く聴かなくとも「ローズ」だということが判っていただけると思うんですが、実は用いているコーラスはリリース日が同一であろうと、ローズの音のキャラクターはもとより、空間系エフェクトも全く異質だということをあらためて比較できるのではないかと思っております。

リディアン・メジャー7th、すなわち、#11th音を足したメジャー7thの音となるとYMO好きな方なら「東風」やら「Castalia」ひいては坂本龍一っぽさを連想するかと思うんですが、別に坂本龍一のための特別な和声ではないんですが(笑)、坂本龍一はやはりこの手の響きの咀嚼が実に巧みだからこそそういう印象になるワケで、YMO関連を引っ張っている左近治なので、坂本龍一ではなくとも、それとなく「っぽさ」を感じるジングルも関連付けてリリースしてみたというのが今回のチャーリーズ・エンジェルのアイキャッチに繋がったというワケです。

さらに、このアイキャッチで特徴的なのはSolinaですけどね(笑)。ローズと共に必要不可欠なこの音(笑)。まあ、時代を感じさせる機材達ではあるものの、いまだにその音の魅力は通用すると言いましょうか。こういうモノがPSEによって消えなくて本当に良かったと痛感するのであります(笑)。あの時動いたひとりに坂本龍一も含まれておりましたね。

骨のあるローズの音という視点で音を探ると、左近治が最も好きなその手の音はマハビシュヌ・オーケストラにおけるヤン・ハマーだったりしますが、マックス・ミドルトンやヤン・ハマー、ハービー・ハンコック、ジョー・サンプルという人達の特徴は、飽和感とエグみある骨っぽいローズの音を好む類の代表とも言えるかもしれません。勿論他にもたくさんおりますし(笑)、「チック・コリアは?」とか訊かれそうでありますが(笑)、チック・コリアはリチャード・ティーっぽい方の音かなあと私は感じております(笑)。いずれも好きではありますが。

10年くらい前なら「インコグニートとブラン・ニュー・ヘヴィーズのどっちのローズが好き?」と言われれば私は後者のBNHの方を答えておりましたが、BNHはコードワークやヴォイシングなどプレイヤビリティに関してはインコグニートよりも遥かに乏しい(笑)、だけど音が良かったりするんですね(笑)。インコグニートは二人居ますけど(笑)。

イイとこ取り系の音はアジムスだったり、初期スパイロ・ジャイラのジェレミー・ウォールだったり、と。この辺を挙げればキリがないのがローズの多様な側面でありましょう。一日あっても語り尽くせるモノではありません(笑)。ローズの音だけやストラトやレス・ポール、あるいはフルアコの音だけのテーマで議論されるようなテレビ番組とかあってほしいですね(笑)。

チャーリーズ・エンジェルもただ単に現在放映中だからという理由で取り上げただけではないということが判っていただけたかと思いますが、テレビコンテンツにまで話を引っ張るとなると次は「ごきげんようサイコロトーク」のジングル(笑)。

これはですね、週末の夕方テレ朝でやっている「クイズマンショー」にて、たまたまテレビコンテンツの音楽やらをやっていた時があって、左近治の制作魂に火がついてしまったというワケでした(笑)。ジングルに用いられているアレンジの方は作ってみてあらためて気付いたんですが、リバーブが結構深めなんですね。

ローズとかだとプレート・リバーブは結構相性良かったりするんですが、ローズやらウーリッツァーの発音構造なんて実際には音叉やら鉄琴みたいなモンで、さらに金属系であるプレート・リバーブで馴染ませるという、実は結構理にかなっている組み合わせ。EMTなんて金箔使ってるんだぜ!とまあ、別にEMTじゃなくともプレート・リバーブなど沢山あるワケですが、音になっていない段階の信号においても鉄板で残響が加えられたり、バネで残響加わったりするという実にアナクロでアナログな発想というのは、実に興味深く、残響が付加されるほどまで影響を及ぼさなくとも回路のパーツ類で音が変わるというのは寓意であることかもしれませんね。

左近治自身は、どちらかというと浅いリバーブが好きです。ただ、デジタルの世界というのはパノラマを積極的に弄らないと音像はセンター付近に集中して、左右両チャンネルで同じ音を倍加させるようなもんなんで、ただでさえデジタル領域で周波数やら処理の帯域が限定されている所に詰め込まれるようなモノなんで、低域がどんどん強められてしまうんですな。まあデジタルでなくとも低域ソースなどこんなモンですが。

そこに単純に残響を付加させてしまうと音は濁るわ、かといってリバーブ・タイム稼ぎたくなってしまったりと、EQでうまいこと探りつつ、低域が集中して飽和した音をあらかじめイメージしながらEQを弄りながらトータルの音をコーディネイトしていくと結構功を奏するといいますか、リバーブやらFX音もEQ活用したりして、深いリバーブを「不快」にさせないポイントが結構あるといいますか。今回そういう意味ではリバーブの難しさをあらためて思い知ることができましたね。そういう意味でも今週のローズ関連やら、ごきげんようのジングルは多くの共通点があったというワケです。

ではまず「Kiska」から。

原曲は山下達郎作曲、坂本龍一編曲という曲ですね。坂本龍一の弾くポリムーグとおぼしきシンセのリフとローズ。今ではこういう演奏はなかなか聴くことは難しいのではないかと。

それもこれも、この曲はYMO結成直後辺りの時代なので、YMOお三方のアルバムで例えるなら細野晴臣の「はらいそ」や高橋幸宏(ユキヒロ時代)の「Saravah!」、カクトウギ・セッションの「Summer Nerves」の辺り。おそらくや「千のナイフ」の前あたりでありましょう。

当時のCBSソニーから出ていたオムニバス企画アルバムで「エーゲ海」やら「New York」やら「Pacific」などと、リリースされていた曲。後にベストアルバムで「Island Music」やら「Off Shore」というアルバムで再編集されるワケですが、「Kiska」は「New York」とその後のベスト盤「Off Shore」に収録されているモノであります。

これらの企画アルバムにはYMOが半ば実験的にYMOたるスタンスを探るような実験場としての動きを垣間見ることができまして、「コズミック・サーフィン」やら「ミコノスの花嫁」やら、「Reggae Aege Woman」(←個人的に左近治の好きな曲)やらも聴くことができて、YMO黎明期におけるシンセサウンドの在り方を模索しているような所が実に素朴で、且つ味わい深い親しみがあると言いますか(笑)、YMOのコアなファンの方なら左近治がわざわざ述べる必要はないかもしれませんが、実に興味深いアルバムであったワケです。

作曲の山下達郎はコーラスで参加しているのが「Kiska」でありますが、そのさりげないスタンスとは裏腹に、「達郎節」とも言えるコードワークは見過ごせないモノがあります。そんなコードワークに水を得た魚のように和声とポリムーグやローズに酔いしれる坂本龍一の姿が目の前に浮かんできそうな、プレイヤビリティに溢れた演奏を繰り広げるのがこの曲なんですね。

以前にもローズに用いる空間系エフェクトの妙味について語りましたが、骨っぽさを残しながら薄くコーラスをかけたい場合は、シリーズ接続よりもバス・アサインの方が功を奏することがあるというようなことについて語ったものでした。

通常、オーディオ畑の「モノラル」の扱いはLch、すなわち左側の信号を優先していることが多く、右チャンネルや両チャンネルミックスのモノラルというのは少ないワケですね。この辺の事情については語りませんが(笑)。

ましてや両チャンネルミックスによるモノラルとなると、場合によっては位相を反転させているだけのシーンも想定できるため、これを単純に両チャンネルミックスとしてしまうと音が失せてしまいかねません。

しかしながら単純な空間系エフェクトというのは、例えばコーラスならモノラルでコーラス効果が得られれば別にそれはそれで越したことはないんですが、ステレオコーラスとなると、片チャンネルを単純に逆相にしていたりとか、ある帯域だけ位相をずらしただけのものとか意外に多いんですね。単純に左右のパノラマ感を微妙にずらして位相各を変える程度くらいのものとか。まあ、この辺を細かく制御するようなパラメータを持つコーラスはもはやコーラスではなく別名称で製品化されていたりするものでもありますが。ま、言いたいことは、ステレオ感を演出する空間系エフェクトの多くは右と左のFXバランスは結構違ったり(だからこそステレオイメージでもあるんですが)して、中には安直なものがあったりするんで注意が必要ってこってす。

そうなると、モノラル再生端末も実際には多く存在するケータイ市場において着信音をまんべんなくコーラス感を得ようとするとそれなりに注意を払う必要が出てきます。別にコーラスに限ったことではなく、ステレオ間を演出する類のエフェクト全般に言えることであります(だからといって全てのエフェクトが左チャンネル優先というわけではないので誤解のないように)。

とまあ、そういう所に配慮しながら作っているのだということを知ってもらえればコレ幸いでして(笑)、単純にオーディオファイルを作っているだけではないのであります(笑)。

チャーリーズ・エンジェルのアイキャッチも、これもよ~く聴かなくとも「ローズ」だということが判っていただけると思うんですが、実は用いているコーラスはリリース日が同一であろうと、ローズの音のキャラクターはもとより、空間系エフェクトも全く異質だということをあらためて比較できるのではないかと思っております。

リディアン・メジャー7th、すなわち、#11th音を足したメジャー7thの音となるとYMO好きな方なら「東風」やら「Castalia」ひいては坂本龍一っぽさを連想するかと思うんですが、別に坂本龍一のための特別な和声ではないんですが(笑)、坂本龍一はやはりこの手の響きの咀嚼が実に巧みだからこそそういう印象になるワケで、YMO関連を引っ張っている左近治なので、坂本龍一ではなくとも、それとなく「っぽさ」を感じるジングルも関連付けてリリースしてみたというのが今回のチャーリーズ・エンジェルのアイキャッチに繋がったというワケです。

さらに、このアイキャッチで特徴的なのはSolinaですけどね(笑)。ローズと共に必要不可欠なこの音(笑)。まあ、時代を感じさせる機材達ではあるものの、いまだにその音の魅力は通用すると言いましょうか。こういうモノがPSEによって消えなくて本当に良かったと痛感するのであります(笑)。あの時動いたひとりに坂本龍一も含まれておりましたね。

骨のあるローズの音という視点で音を探ると、左近治が最も好きなその手の音はマハビシュヌ・オーケストラにおけるヤン・ハマーだったりしますが、マックス・ミドルトンやヤン・ハマー、ハービー・ハンコック、ジョー・サンプルという人達の特徴は、飽和感とエグみある骨っぽいローズの音を好む類の代表とも言えるかもしれません。勿論他にもたくさんおりますし(笑)、「チック・コリアは?」とか訊かれそうでありますが(笑)、チック・コリアはリチャード・ティーっぽい方の音かなあと私は感じております(笑)。いずれも好きではありますが。

10年くらい前なら「インコグニートとブラン・ニュー・ヘヴィーズのどっちのローズが好き?」と言われれば私は後者のBNHの方を答えておりましたが、BNHはコードワークやヴォイシングなどプレイヤビリティに関してはインコグニートよりも遥かに乏しい(笑)、だけど音が良かったりするんですね(笑)。インコグニートは二人居ますけど(笑)。

イイとこ取り系の音はアジムスだったり、初期スパイロ・ジャイラのジェレミー・ウォールだったり、と。この辺を挙げればキリがないのがローズの多様な側面でありましょう。一日あっても語り尽くせるモノではありません(笑)。ローズの音だけやストラトやレス・ポール、あるいはフルアコの音だけのテーマで議論されるようなテレビ番組とかあってほしいですね(笑)。

チャーリーズ・エンジェルもただ単に現在放映中だからという理由で取り上げただけではないということが判っていただけたかと思いますが、テレビコンテンツにまで話を引っ張るとなると次は「ごきげんようサイコロトーク」のジングル(笑)。

これはですね、週末の夕方テレ朝でやっている「クイズマンショー」にて、たまたまテレビコンテンツの音楽やらをやっていた時があって、左近治の制作魂に火がついてしまったというワケでした(笑)。ジングルに用いられているアレンジの方は作ってみてあらためて気付いたんですが、リバーブが結構深めなんですね。

ローズとかだとプレート・リバーブは結構相性良かったりするんですが、ローズやらウーリッツァーの発音構造なんて実際には音叉やら鉄琴みたいなモンで、さらに金属系であるプレート・リバーブで馴染ませるという、実は結構理にかなっている組み合わせ。EMTなんて金箔使ってるんだぜ!とまあ、別にEMTじゃなくともプレート・リバーブなど沢山あるワケですが、音になっていない段階の信号においても鉄板で残響が加えられたり、バネで残響加わったりするという実にアナクロでアナログな発想というのは、実に興味深く、残響が付加されるほどまで影響を及ぼさなくとも回路のパーツ類で音が変わるというのは寓意であることかもしれませんね。

左近治自身は、どちらかというと浅いリバーブが好きです。ただ、デジタルの世界というのはパノラマを積極的に弄らないと音像はセンター付近に集中して、左右両チャンネルで同じ音を倍加させるようなもんなんで、ただでさえデジタル領域で周波数やら処理の帯域が限定されている所に詰め込まれるようなモノなんで、低域がどんどん強められてしまうんですな。まあデジタルでなくとも低域ソースなどこんなモンですが。

そこに単純に残響を付加させてしまうと音は濁るわ、かといってリバーブ・タイム稼ぎたくなってしまったりと、EQでうまいこと探りつつ、低域が集中して飽和した音をあらかじめイメージしながらEQを弄りながらトータルの音をコーディネイトしていくと結構功を奏するといいますか、リバーブやらFX音もEQ活用したりして、深いリバーブを「不快」にさせないポイントが結構あるといいますか。今回そういう意味ではリバーブの難しさをあらためて思い知ることができましたね。そういう意味でも今週のローズ関連やら、ごきげんようのジングルは多くの共通点があったというワケです。

2008-03-14 17:31

ローズに酔う [クロスオーバー]

今週のリリース曲には幾つか「マジ曲」がありまして、ローズに注力しております。

ローズに注力するとは言ってもスティーリー・ダンの「Cousin Dupree」の歌詞に見られるような「アレでナニな」ローズではなく(あちらはroseですね)、エレピのRhodesです。

まあ、お医者さんごっこやOREO(=黒人男性2人+白人女性1人による「大人の遊び」のスラング)を連想させる暗喩をタップリ含んだスティーリー・ダンの歌詞のシニカルな面を楽しみつつ、あの曲だってローズの単音でジャーキングやらイレクションを(笑)Nastyに表現しているのですから、ローズとは実に奥が深いモノであります。

YMOや坂本龍一ファンにはうってつけの曲を制作しまして、坂本龍一がイナタくローズを弾いている曲ですね。山下達郎作曲の「Kiska」。

モーダルな曲調でアレンジは坂本龍一。確かにこの曲調なら坂本龍一なら水を得た魚のように得意分野であろうことは音聴けばすぐに判ります。面子は高橋ユキヒロ時代の「Saravah!」やKYLYNに通じるものがあるでしょう。クロスオーバーな雰囲気を漂わせておりますね。

YMO結成30周年となる2008年。当時リアルタイムにYMOを聴いていたことを振り返れば、当時、よもやココまで歳を取ることなど想像すらつかなかったものでありますが(笑)、飽くなき音楽への欲求というのは衰えるどころか増すばかり。

「音楽人生 これからだ」

とまあ、どっかのインシュランスのキャッチコピーにも似た言葉を肝に銘じて、ガタ付いて、いつ焼きが回ってもおかしくないカラダに鞭打って制作している左近治であります(笑)。

30年前の1978年と言いますと、山口百恵の「プレイバックPart2」とかの辺りでしたでしょうか。トヨタのターセルやコルサのCMに山口百恵が起用されていた頃を思い出します(笑)。

その頃の坂本龍一はシンセにも注力はしていたでしょうが、いわゆるスタジオ・ミュージシャン系としてのスタンスを保っていた感がありまして、りりィのバイバイ・セッションバンド→東映のピラニア軍団のアルバムを手掛けたりして、その後YMO結成という風になる過渡期でもある時代。

ピラニア軍団なんて知らない人が多いとは思いますが、ドラマの相棒見てるだけでも警視庁刑事部長役の片桐竜次さんがまさしくそうですね(笑)。トラック野郎ファンやら東映ファンの方なら無粋とも思えるかもしれませんが、なにせ今は2008年。色んな情報鏤めないといけません(笑)。

まあ、その頃の坂本龍一の特徴はローズやハモンド、特にハモンドの音色は実にセンスを感じます。ローズにも良さはあるんですが、それ以上にハモンドの音作りというか、非常にイイ音出しておりまして、その後ポリムーグを手にポリムーグにてローズ系やハモンド系を模した音が結構良かったりするんですな。フィルター・エンベロープによるエグくて判りやすいアナログ・シンセ・サウンド一辺倒ではない所が後のYMOの音色にもつながるといいますか。

まあ、千のナイフではシンベ系で結構ミャンミャン言ってますけど(笑)、レゾナンス利かせてフィルターグイグイ言わせたいかにもシンセチックな音というのは坂本龍一はもとよりYMOの面々は多用してはおりませんね。そういうのもYMOの特徴だったのかもしれません。

「Kiska」については後に詳しく語るとして、今回のローズにこだわった部分はというとやはり「エグみ」に尽きます。

強く打鍵した時の飽和感、ニュートラルなタッチではブーミー過ぎずかすかに響く艶やかな音、ソフトな時はローズの箱鳴り感と同化するトーンピンの囁きetc

とまあ、こういう感じを演出して、コーラスかけても中抜けしない音にしてみたり。

ローズを巧みに使う人は、トレモロのスピードをリアルタイムに可変するプレイヤーも多く、坂本龍一は結構トレモロのかかったローズを嗜好するタイプと言いましょうか、ジョー・ヴァネリっぽさを感じるような所もあります。「Kiska」では結構速めのモノラルのトレモロを用いているようですが、今回はトレモロを使いませんでした。

というのも、ケータイ端末にはモノラル再生のものも多く、トレモロのアンプリチュード幅を浅く設定することは可能ではあるものの、ケータイ端末のスピーカーの感応性の高い周波数帯域とローズの音域や周波数成分を考慮すると、やたらとうねりを出すよりスッキリと鳴ってくれるんですな。勿論曲によりけりですけどね。非常にテンポが遅いタイプの曲ならそれもアリかもしれませんが今回はトレモロの演出は割愛ということに。

ローズの醍醐味は以前にも語りましたが、鍵盤のタッチ。弾いた途端、「下まで落ちる」というようなリニアなタッチとは大違い(笑)。ロガリズミックに落ちていくような感じでしょうか(笑)。

ローズのみならず鍵盤楽器というのは黒鍵と白鍵では物理的に全く同じ形状や位置にマウントされているのではなく、それが微妙なニュアンスの演出を生むわけであります。もちろん全て移調しても流麗なタッチを身に付けてこそ鍵盤奏者なのでありますが、やはり構造的な面から来るニュアンスの違いというのはあるワケですね。その各指で弾かれたニュアンスはC△7を平行移動でヴォイシングをトランスポーズしてA△7のヴォイシングとのニュアンスとは全く異なる(物理的な音高を無視しても)わけでして、これがオイシイ部分ですな。

その物理的な構造の違いからローズの場合だと非常にダイナミクス溢れるといいますか、黒鍵を弾かなくとも白鍵を弾くためのマージンとして「ふりかぶる」ような、もたれて支えるような感じから生まれるニュアンスやら実に味わい深いものであります。

ローズに注力するとは言ってもスティーリー・ダンの「Cousin Dupree」の歌詞に見られるような「アレでナニな」ローズではなく(あちらはroseですね)、エレピのRhodesです。

まあ、お医者さんごっこやOREO(=黒人男性2人+白人女性1人による「大人の遊び」のスラング)を連想させる暗喩をタップリ含んだスティーリー・ダンの歌詞のシニカルな面を楽しみつつ、あの曲だってローズの単音でジャーキングやらイレクションを(笑)Nastyに表現しているのですから、ローズとは実に奥が深いモノであります。

YMOや坂本龍一ファンにはうってつけの曲を制作しまして、坂本龍一がイナタくローズを弾いている曲ですね。山下達郎作曲の「Kiska」。

モーダルな曲調でアレンジは坂本龍一。確かにこの曲調なら坂本龍一なら水を得た魚のように得意分野であろうことは音聴けばすぐに判ります。面子は高橋ユキヒロ時代の「Saravah!」やKYLYNに通じるものがあるでしょう。クロスオーバーな雰囲気を漂わせておりますね。

YMO結成30周年となる2008年。当時リアルタイムにYMOを聴いていたことを振り返れば、当時、よもやココまで歳を取ることなど想像すらつかなかったものでありますが(笑)、飽くなき音楽への欲求というのは衰えるどころか増すばかり。

「音楽人生 これからだ」

とまあ、どっかのインシュランスのキャッチコピーにも似た言葉を肝に銘じて、ガタ付いて、いつ焼きが回ってもおかしくないカラダに鞭打って制作している左近治であります(笑)。

30年前の1978年と言いますと、山口百恵の「プレイバックPart2」とかの辺りでしたでしょうか。トヨタのターセルやコルサのCMに山口百恵が起用されていた頃を思い出します(笑)。

その頃の坂本龍一はシンセにも注力はしていたでしょうが、いわゆるスタジオ・ミュージシャン系としてのスタンスを保っていた感がありまして、りりィのバイバイ・セッションバンド→東映のピラニア軍団のアルバムを手掛けたりして、その後YMO結成という風になる過渡期でもある時代。

ピラニア軍団なんて知らない人が多いとは思いますが、ドラマの相棒見てるだけでも警視庁刑事部長役の片桐竜次さんがまさしくそうですね(笑)。トラック野郎ファンやら東映ファンの方なら無粋とも思えるかもしれませんが、なにせ今は2008年。色んな情報鏤めないといけません(笑)。

まあ、その頃の坂本龍一の特徴はローズやハモンド、特にハモンドの音色は実にセンスを感じます。ローズにも良さはあるんですが、それ以上にハモンドの音作りというか、非常にイイ音出しておりまして、その後ポリムーグを手にポリムーグにてローズ系やハモンド系を模した音が結構良かったりするんですな。フィルター・エンベロープによるエグくて判りやすいアナログ・シンセ・サウンド一辺倒ではない所が後のYMOの音色にもつながるといいますか。

まあ、千のナイフではシンベ系で結構ミャンミャン言ってますけど(笑)、レゾナンス利かせてフィルターグイグイ言わせたいかにもシンセチックな音というのは坂本龍一はもとよりYMOの面々は多用してはおりませんね。そういうのもYMOの特徴だったのかもしれません。

「Kiska」については後に詳しく語るとして、今回のローズにこだわった部分はというとやはり「エグみ」に尽きます。

強く打鍵した時の飽和感、ニュートラルなタッチではブーミー過ぎずかすかに響く艶やかな音、ソフトな時はローズの箱鳴り感と同化するトーンピンの囁きetc

とまあ、こういう感じを演出して、コーラスかけても中抜けしない音にしてみたり。

ローズを巧みに使う人は、トレモロのスピードをリアルタイムに可変するプレイヤーも多く、坂本龍一は結構トレモロのかかったローズを嗜好するタイプと言いましょうか、ジョー・ヴァネリっぽさを感じるような所もあります。「Kiska」では結構速めのモノラルのトレモロを用いているようですが、今回はトレモロを使いませんでした。

というのも、ケータイ端末にはモノラル再生のものも多く、トレモロのアンプリチュード幅を浅く設定することは可能ではあるものの、ケータイ端末のスピーカーの感応性の高い周波数帯域とローズの音域や周波数成分を考慮すると、やたらとうねりを出すよりスッキリと鳴ってくれるんですな。勿論曲によりけりですけどね。非常にテンポが遅いタイプの曲ならそれもアリかもしれませんが今回はトレモロの演出は割愛ということに。

ローズの醍醐味は以前にも語りましたが、鍵盤のタッチ。弾いた途端、「下まで落ちる」というようなリニアなタッチとは大違い(笑)。ロガリズミックに落ちていくような感じでしょうか(笑)。

ローズのみならず鍵盤楽器というのは黒鍵と白鍵では物理的に全く同じ形状や位置にマウントされているのではなく、それが微妙なニュアンスの演出を生むわけであります。もちろん全て移調しても流麗なタッチを身に付けてこそ鍵盤奏者なのでありますが、やはり構造的な面から来るニュアンスの違いというのはあるワケですね。その各指で弾かれたニュアンスはC△7を平行移動でヴォイシングをトランスポーズしてA△7のヴォイシングとのニュアンスとは全く異なる(物理的な音高を無視しても)わけでして、これがオイシイ部分ですな。

その物理的な構造の違いからローズの場合だと非常にダイナミクス溢れるといいますか、黒鍵を弾かなくとも白鍵を弾くためのマージンとして「ふりかぶる」ような、もたれて支えるような感じから生まれるニュアンスやら実に味わい深いものであります。

2008-03-12 22:31

たまにゃRhodesに酔いしれる [クロスオーバー]

そもそもDX7が出現してから練習スタジオに備えてある鍵盤はガラリと変容してしまいました(笑)。ごく普通にSuitcaseやMkIIなんて見たものでしたが、その後M1や01Wに置き換わっていったワケでありましたっけ(笑)。

しかし01Wの頃になると、モノホンのRhodesが姿を消していたにも関わらず音はトコトン求められるようにニーズは変化していきました。そうです、DX7の爆発的な普及は確かに凄かったものですが、席巻していた時代など僅かなモノだったんですな。

Rhodesの場合音作りは結構力入るモノでして、特にサンプル音源を使ってDAW環境で音を得るような時、フェイザーやコーラスやトレモロの各エフェクトのセッティングよりもルーティングに頭悩ませるコトもしばしば。何故かと言えば、チャンネルインサートにシリーズで掛けるのか、Busルーティングでパラってしまうかだけでも音はかなり変わるからなんですな。当然と言えば当然ですが、音色の変わりっぷりはかなり大きいポイントなんですね。これらのルーティングは。Rhodesに限ったコトではないんですが。

とまあ、要所々々でそれらを使い分けながら、さらにエフェクトのパラメータを細かく編集していくというのがRhodesを用いた時の左近治の実際です。

先日も、坂本龍一がイナタくローズを弾く山下達郎作曲の「Kiska」を作っていたこともあって、「このフレーズ、かなりマックス・ミドルトンっぽいよなあ」などと、クロマチックのフレーズなんか聴いた日にゃあついつい「ニヤリ」としてしまった左近治でありました。まあ坂本龍一の場合離鍵がキレイなのでマックス・ミドルトンよりもソフィスティケイトされるワケですが、マックス・ミドルトンのモタったような離鍵もそれはそれでかなりイナタく味わい深いものであります。ジョー・サンプルの弾きムラたっぷりのタッチもローズだからこそ得られる快感であり(笑)、アコピ弾かせた日にゃあピアノ線ブチ切れそうな臨界状態の変な倍音も聴けてしまうのがジョー・サンプルではあるものの(笑)、ローズだと本当にNastyで絶妙です(笑)。

エフェクトのシリーズorパラレルという点は、どちらが良いor悪いかではなく、ルーティングによって生まれた相乗効果をどう選択するかという好みの問題であるというのを前提にして語らなければならないと思うのですが、例えばローズにコーラスをかけるシーンがあったとしましょうか。

ローズ音源側にコーラスが内蔵されているモノも少なくないものの、ここでは外部のコーラスエフェクトを使うという事を前提に語ります。

コーラスというのはつまるところ位相をLFOで揺らしているため、補強される周波数と相殺される周波数は確実に現れるワケです。ただ、そこでデッドになってしまったとしても、ステレオ感を演出できるように施されたコーラスであれば、相殺されてしまった周波数よりも僅かなピッチの揺れと左右の拡大感の効果の方がより大きいため、実際に相殺されてしまった周波数帯をネガティヴに捕らえるよりも、そういったコーラスならではの効果をポジティヴに利用しているケースの方が多いと思います。

また、元ソースに高域成分が豊かだと、さらにその成分がコーラスの位相の違いによって強化されたりするのも当然のように現れます。

そういう特徴(特長)があるのを念頭に置いた上でコーラスを直結で掛けると、ステレオトラックだったりコーラスそのものをモノ・コーラスとして扱わない限りはステレオの拡大感は増えると同時に、相対的にセンターが抜けるような音になります。

一方、バスルーティングによってコーラスをパラレルに掛ければ、コーラスをoffにしていればEQや別のエフェクトを使わない限りは、同一ソースを並列に、同時に鳴らしているコトになるワケですね。アナログならこれだけでも音が若干変わる要素を秘めているかもしれませんが、デジタルの場合だと同一ソースを重複させればレベルは増大するし、場合によってはとんでもないほど音が破綻してしまって、デジタルクリップの飽和状態にもなりかねません(笑)。

実際にはパストラックに持っていっただけでは音が破綻するようなことはまず有り得ないと思うんですが(笑)、要はルーティングによって生まれる相乗効果を利用した音作りに発想を変える、と。

ま、そんなんでサンプルを用意したんですが、最初に現れるコードは直結でコーラスを掛けたもの。後半が同じパラメータ設定のコーラスをバスアサインしたもの、となっております。後半の方が多少レベルは増加しちゃっているものの(笑)、拡大感よりも中央を補強した感じは十分伝わると思いますし、レベルの増大によって耳がそう聴こえる、という程度のモノではないということも判っていただけるのではないか、と。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

ローズの方はコンプとEQしか掛けていませんし、バスルーティング側ではコーラスのみで他はEQもしていません(笑)。2ミックス用のリミッターを掛けるのもすっかり忘れて省きました(笑)。

肝心な点は、ローズの元のトラックのアウトプットとバスルーティング用のBusトラックのアウトプットを同時に使う、という所ですか。

更に細かく編集したい場合は、Busリターンを使ったセッティングなど色々方法はあるでしょうが、単純にコーラスを使うだけでも並列と直列では結構変わるということをあらためて知るというのが今回のポイントです。

今回のデモで弾いている左手のヴォイシングは、チック・コリアがよくやる「ルート+5度+13度」で5度と13度は長二度というヴォイシングによるメジャー9th(13)のコードですね。どんな音域にも使えるってェわけじゃないですけどね(笑)。このヴォインシングは7度またはそれ以上の音がとても綺麗に響くので、左近治は結構好きなヴォイシングのひとつなので今回用いました(笑)。

ヴェロシティを全く同じく上下に平行移動させてサンプル音源やらシンセを鳴らしてしまえば普通に同じように鳴ってくれるかもしれませんが、鍵盤楽器の面白さというのは黒鍵と白鍵の物理的な構造や大きさの違いがあって、どんなに流麗に弾こうともその構造が独特の情感が現れるといいましょうか。特にローズだとそれが顕著に表れるます。黒鍵鳴らさないように指宛てがいながら、白鍵のストロークの深い鍵盤に勢い付けて落とし込む!みたいな(笑)。

ベースに例えるなら、4弦をそのまま弾くんじゃなくて、3弦に宛てがってた指を4弦に向って弾く!みたいな(笑)。

物理的な構造の違いによって生まれるヴォイシングの巧みさというか、綺麗なヴォイシングって結構あると思うんですね、鍵盤楽器は。私などチェルニーですらヒーコラ言っているようなモノなんで大したコト言えませんけど(笑)。

しかし01Wの頃になると、モノホンのRhodesが姿を消していたにも関わらず音はトコトン求められるようにニーズは変化していきました。そうです、DX7の爆発的な普及は確かに凄かったものですが、席巻していた時代など僅かなモノだったんですな。

Rhodesの場合音作りは結構力入るモノでして、特にサンプル音源を使ってDAW環境で音を得るような時、フェイザーやコーラスやトレモロの各エフェクトのセッティングよりもルーティングに頭悩ませるコトもしばしば。何故かと言えば、チャンネルインサートにシリーズで掛けるのか、Busルーティングでパラってしまうかだけでも音はかなり変わるからなんですな。当然と言えば当然ですが、音色の変わりっぷりはかなり大きいポイントなんですね。これらのルーティングは。Rhodesに限ったコトではないんですが。

とまあ、要所々々でそれらを使い分けながら、さらにエフェクトのパラメータを細かく編集していくというのがRhodesを用いた時の左近治の実際です。

先日も、坂本龍一がイナタくローズを弾く山下達郎作曲の「Kiska」を作っていたこともあって、「このフレーズ、かなりマックス・ミドルトンっぽいよなあ」などと、クロマチックのフレーズなんか聴いた日にゃあついつい「ニヤリ」としてしまった左近治でありました。まあ坂本龍一の場合離鍵がキレイなのでマックス・ミドルトンよりもソフィスティケイトされるワケですが、マックス・ミドルトンのモタったような離鍵もそれはそれでかなりイナタく味わい深いものであります。ジョー・サンプルの弾きムラたっぷりのタッチもローズだからこそ得られる快感であり(笑)、アコピ弾かせた日にゃあピアノ線ブチ切れそうな臨界状態の変な倍音も聴けてしまうのがジョー・サンプルではあるものの(笑)、ローズだと本当にNastyで絶妙です(笑)。

エフェクトのシリーズorパラレルという点は、どちらが良いor悪いかではなく、ルーティングによって生まれた相乗効果をどう選択するかという好みの問題であるというのを前提にして語らなければならないと思うのですが、例えばローズにコーラスをかけるシーンがあったとしましょうか。

ローズ音源側にコーラスが内蔵されているモノも少なくないものの、ここでは外部のコーラスエフェクトを使うという事を前提に語ります。

コーラスというのはつまるところ位相をLFOで揺らしているため、補強される周波数と相殺される周波数は確実に現れるワケです。ただ、そこでデッドになってしまったとしても、ステレオ感を演出できるように施されたコーラスであれば、相殺されてしまった周波数よりも僅かなピッチの揺れと左右の拡大感の効果の方がより大きいため、実際に相殺されてしまった周波数帯をネガティヴに捕らえるよりも、そういったコーラスならではの効果をポジティヴに利用しているケースの方が多いと思います。

また、元ソースに高域成分が豊かだと、さらにその成分がコーラスの位相の違いによって強化されたりするのも当然のように現れます。

そういう特徴(特長)があるのを念頭に置いた上でコーラスを直結で掛けると、ステレオトラックだったりコーラスそのものをモノ・コーラスとして扱わない限りはステレオの拡大感は増えると同時に、相対的にセンターが抜けるような音になります。

一方、バスルーティングによってコーラスをパラレルに掛ければ、コーラスをoffにしていればEQや別のエフェクトを使わない限りは、同一ソースを並列に、同時に鳴らしているコトになるワケですね。アナログならこれだけでも音が若干変わる要素を秘めているかもしれませんが、デジタルの場合だと同一ソースを重複させればレベルは増大するし、場合によってはとんでもないほど音が破綻してしまって、デジタルクリップの飽和状態にもなりかねません(笑)。

実際にはパストラックに持っていっただけでは音が破綻するようなことはまず有り得ないと思うんですが(笑)、要はルーティングによって生まれる相乗効果を利用した音作りに発想を変える、と。

ま、そんなんでサンプルを用意したんですが、最初に現れるコードは直結でコーラスを掛けたもの。後半が同じパラメータ設定のコーラスをバスアサインしたもの、となっております。後半の方が多少レベルは増加しちゃっているものの(笑)、拡大感よりも中央を補強した感じは十分伝わると思いますし、レベルの増大によって耳がそう聴こえる、という程度のモノではないということも判っていただけるのではないか、と。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

ローズの方はコンプとEQしか掛けていませんし、バスルーティング側ではコーラスのみで他はEQもしていません(笑)。2ミックス用のリミッターを掛けるのもすっかり忘れて省きました(笑)。

肝心な点は、ローズの元のトラックのアウトプットとバスルーティング用のBusトラックのアウトプットを同時に使う、という所ですか。

更に細かく編集したい場合は、Busリターンを使ったセッティングなど色々方法はあるでしょうが、単純にコーラスを使うだけでも並列と直列では結構変わるということをあらためて知るというのが今回のポイントです。

今回のデモで弾いている左手のヴォイシングは、チック・コリアがよくやる「ルート+5度+13度」で5度と13度は長二度というヴォイシングによるメジャー9th(13)のコードですね。どんな音域にも使えるってェわけじゃないですけどね(笑)。このヴォインシングは7度またはそれ以上の音がとても綺麗に響くので、左近治は結構好きなヴォイシングのひとつなので今回用いました(笑)。

ヴェロシティを全く同じく上下に平行移動させてサンプル音源やらシンセを鳴らしてしまえば普通に同じように鳴ってくれるかもしれませんが、鍵盤楽器の面白さというのは黒鍵と白鍵の物理的な構造や大きさの違いがあって、どんなに流麗に弾こうともその構造が独特の情感が現れるといいましょうか。特にローズだとそれが顕著に表れるます。黒鍵鳴らさないように指宛てがいながら、白鍵のストロークの深い鍵盤に勢い付けて落とし込む!みたいな(笑)。

ベースに例えるなら、4弦をそのまま弾くんじゃなくて、3弦に宛てがってた指を4弦に向って弾く!みたいな(笑)。

物理的な構造の違いによって生まれるヴォイシングの巧みさというか、綺麗なヴォイシングって結構あると思うんですね、鍵盤楽器は。私などチェルニーですらヒーコラ言っているようなモノなんで大したコト言えませんけど(笑)。

2008-02-27 12:26

ジェフ・ミロノフに酔いしれる [クロスオーバー]

最近左近治がやっていたマジ曲のひとつにジェフ・ミロノフが参加している某曲がありましてですね、この人のシングル・ノート・カッティングは非常に好きな左近治であります。

先日リリースしたKYLYNの「Mother Terra」のハウス・バージョンのギター・リフだってA Taste of Honeyを意識して作ったものの、この手のリフはやはりシングル・ノートといえども侮れない、アンサンブルに彩りを添えるモノなんですな。フレージングのセンスは勿論、コード感覚が絶妙じゃないと、その辺のギター初心者ならルートと5度でしか遊べなさそうな(笑)。

インコグニートのブルーイもそういうセンスを感じさせる人ですね。ジェフ・ミロノフやブルーイは13th音の使い方が巧いというか、ドリアン・モードでの六度の使い方じゃないんですね。さらにはジェフ・ミロノフの場合、ドリアン一発でナチュラル6th音を普通なら使いそうな時に♭6thの音を巧みに使う人でもあります。

「VIm6 add9 / I」の使い方はもはや鍵盤弾きのようなセンスすら感じます。キーがAマイナーだとしたら「Dm69 / A」ってこってすな。このコードは♭6と9thのぶつかり具合が絶妙で、強烈な叙情性を放つ響きですよね。

若かりし日の左近治はベース小僧で、特にベース必聴タイプの曲はベースパートばかり耳を注力して、そのまま何年も聴いていない曲が多くてですね、着メロ&着うた耳コピ作業というのはそういう古い曲をあらためて知る絶好の機会なので続けていけるのでありましょう(笑)。やっぱり全パート、全ての音符を譜面に書き出すくらい曲は聞き込んでナンボだなあと気付かされるのあります。

ついさっきも色んな曲の制作をしていて一寸くつろいだらそのまま寝てしまい(笑)、変な時間に起きてしまったのでこのまま起きてるか、となってこのブログ、と。

直近で作っていた曲はYMO関連(少し遠いですが)、坂本龍一がポリムーグとローズを使って参加している山下達郎作曲の「KISKA」であります。達郎の「左手五度」の分数コードは結構クセがあって、この分母5度系は坂本龍一もよく使うし、ジャズどころだとチック・コリアがこうやってヴォイシングしたりしますね。B♭ on Cでも左手はC音とG音なので「Gm7 on C」とか「B♭6 / C」風になるというアレですな。坂本龍一も当時はKYLYNの「I’ll Be There」とかでこの手のヴォイシングは多用しているかな、と。

この曲は当時のCBSソニーからリリースしていた企画オムニバスアルバムで、レコーディングは確か信濃町スタジオだったのではないかと。「New York」や「Off Shore」に収録されておりますね。これらのアルバムはYMO関連を追いかけていた人なら間違いなく知っているであろうアルバムでありましょう。YMO名義ではないのにお三方チャッカリ参加してYMO黎明期の実験場のようにしていた感じがあります。

もう2年くらい前からやっていてすっかり手をつけずに月日だけが経過していたんですが(笑)、古い制作ファイル群を整理しようかと眺めていて、ちゃんと作らないとなーと思ってやっていたというワケですね。

村上ポン太秀一のガッド・フリークな音の時代なので、ドラムトラックをアレコレとアサインして音作りが終わった所で一休みしてしまったら寝てしまった、というワケです。左手側にもロー・ミッドのタムを配置しているキット構成がKYLYN Liveのアルバムジャケからも判るんですが、今までで一番驚いたのが、渡辺香津美率いるMobo III時代では全てがロートタムで、ハットは4インチくらいしかない「リン」のシンバルを使っていたのをテレビで見た時ですか。

84~85年頃の金曜日フジテレビ深夜でやっていた、ナントカ倶楽部という番組で渡辺徹が司会をやっていたような記憶が。この番組は年に1回くらい渡辺香津美が出演するので結構チェックしていたモノです。

実は左近治がドラムを叩いていた時に使用していたのがポン太モデルのスティック。その後ピーター・アースキンのスティックを使ってましたっけ。

左近治による「KISKA」の制作が2年ほど頓挫してしまった当時の大きな理由は、ポリムーグの音作りに当時は満足できなかったから、というのは大ウソで(笑)、当時の着うた事情でこの手の曲をリリースするにはまだ早いかな、と思ったのが最大の理由。

2~3年前の着うたは私個人で言えばまだ着メロ引きずったデフォルメ感や音色面で着メロでは再現できないような部分を活かしたかった時代でしたので、こうなったのであります。もちろんそれくらいの辺りから路線を変えずに制作やリリースは可能ではあったんですが、そうなると完全に自分が作りたい(というか心底好きな曲)モノしか作らなくなってしまうであろうことは明白だったので(笑)、他の飛び道具系やら脳幹直撃系が等閑になるな、と思ってそれを回避したというワケです。

メシとスイーツは別腹、という人も多いのと同じ。それらのジャンルでは「別脳」の観点で作らないとダメなので。あ、メシとご飯は違います(笑)。

ところで、「スイーツ」という言葉は受け入れられているのに、オヤジがアウトを「アウツ」と言ったりするのが受け入れられないのは何故でしょうか?。スイーツすらオヤジっぽく聴こえるのに(笑)。

別脳の方で作っているのもアレコレ作ってます。ピンク系が多いかな、と(笑)。

先日リリースしたKYLYNの「Mother Terra」のハウス・バージョンのギター・リフだってA Taste of Honeyを意識して作ったものの、この手のリフはやはりシングル・ノートといえども侮れない、アンサンブルに彩りを添えるモノなんですな。フレージングのセンスは勿論、コード感覚が絶妙じゃないと、その辺のギター初心者ならルートと5度でしか遊べなさそうな(笑)。

インコグニートのブルーイもそういうセンスを感じさせる人ですね。ジェフ・ミロノフやブルーイは13th音の使い方が巧いというか、ドリアン・モードでの六度の使い方じゃないんですね。さらにはジェフ・ミロノフの場合、ドリアン一発でナチュラル6th音を普通なら使いそうな時に♭6thの音を巧みに使う人でもあります。

「VIm6 add9 / I」の使い方はもはや鍵盤弾きのようなセンスすら感じます。キーがAマイナーだとしたら「Dm69 / A」ってこってすな。このコードは♭6と9thのぶつかり具合が絶妙で、強烈な叙情性を放つ響きですよね。

若かりし日の左近治はベース小僧で、特にベース必聴タイプの曲はベースパートばかり耳を注力して、そのまま何年も聴いていない曲が多くてですね、着メロ&着うた耳コピ作業というのはそういう古い曲をあらためて知る絶好の機会なので続けていけるのでありましょう(笑)。やっぱり全パート、全ての音符を譜面に書き出すくらい曲は聞き込んでナンボだなあと気付かされるのあります。

ついさっきも色んな曲の制作をしていて一寸くつろいだらそのまま寝てしまい(笑)、変な時間に起きてしまったのでこのまま起きてるか、となってこのブログ、と。

直近で作っていた曲はYMO関連(少し遠いですが)、坂本龍一がポリムーグとローズを使って参加している山下達郎作曲の「KISKA」であります。達郎の「左手五度」の分数コードは結構クセがあって、この分母5度系は坂本龍一もよく使うし、ジャズどころだとチック・コリアがこうやってヴォイシングしたりしますね。B♭ on Cでも左手はC音とG音なので「Gm7 on C」とか「B♭6 / C」風になるというアレですな。坂本龍一も当時はKYLYNの「I’ll Be There」とかでこの手のヴォイシングは多用しているかな、と。

この曲は当時のCBSソニーからリリースしていた企画オムニバスアルバムで、レコーディングは確か信濃町スタジオだったのではないかと。「New York」や「Off Shore」に収録されておりますね。これらのアルバムはYMO関連を追いかけていた人なら間違いなく知っているであろうアルバムでありましょう。YMO名義ではないのにお三方チャッカリ参加してYMO黎明期の実験場のようにしていた感じがあります。

もう2年くらい前からやっていてすっかり手をつけずに月日だけが経過していたんですが(笑)、古い制作ファイル群を整理しようかと眺めていて、ちゃんと作らないとなーと思ってやっていたというワケですね。

村上ポン太秀一のガッド・フリークな音の時代なので、ドラムトラックをアレコレとアサインして音作りが終わった所で一休みしてしまったら寝てしまった、というワケです。左手側にもロー・ミッドのタムを配置しているキット構成がKYLYN Liveのアルバムジャケからも判るんですが、今までで一番驚いたのが、渡辺香津美率いるMobo III時代では全てがロートタムで、ハットは4インチくらいしかない「リン」のシンバルを使っていたのをテレビで見た時ですか。

84~85年頃の金曜日フジテレビ深夜でやっていた、ナントカ倶楽部という番組で渡辺徹が司会をやっていたような記憶が。この番組は年に1回くらい渡辺香津美が出演するので結構チェックしていたモノです。

実は左近治がドラムを叩いていた時に使用していたのがポン太モデルのスティック。その後ピーター・アースキンのスティックを使ってましたっけ。

左近治による「KISKA」の制作が2年ほど頓挫してしまった当時の大きな理由は、ポリムーグの音作りに当時は満足できなかったから、というのは大ウソで(笑)、当時の着うた事情でこの手の曲をリリースするにはまだ早いかな、と思ったのが最大の理由。

2~3年前の着うたは私個人で言えばまだ着メロ引きずったデフォルメ感や音色面で着メロでは再現できないような部分を活かしたかった時代でしたので、こうなったのであります。もちろんそれくらいの辺りから路線を変えずに制作やリリースは可能ではあったんですが、そうなると完全に自分が作りたい(というか心底好きな曲)モノしか作らなくなってしまうであろうことは明白だったので(笑)、他の飛び道具系やら脳幹直撃系が等閑になるな、と思ってそれを回避したというワケです。

メシとスイーツは別腹、という人も多いのと同じ。それらのジャンルでは「別脳」の観点で作らないとダメなので。あ、メシとご飯は違います(笑)。

ところで、「スイーツ」という言葉は受け入れられているのに、オヤジがアウトを「アウツ」と言ったりするのが受け入れられないのは何故でしょうか?。スイーツすらオヤジっぽく聴こえるのに(笑)。

別脳の方で作っているのもアレコレ作ってます。ピンク系が多いかな、と(笑)。

2008-02-17 06:26

ジャズ心を鍛える [クロスオーバー]

シアトル出身の某外国人(男性)と話をしている時。

互いにこれまでの事を話し合っていて、左近治は「やり直せるなら~」という表現をする時に、スティーリー・ダンの「Any World」の歌詞を拝借。「If I had my way」の部分。

これを使って会話をしたら、その人はスティーリー・ダンの「Do It Again」は聴いたことがあるものの、他は全く知らないという人。話が終わって「If I had my way」って凄く胸を打つ表現だと褒められてしまいました(笑)。「ありがとう、フェイゲン!」(笑)。

すぐさま「実はスティーリー・ダンの歌詞なんだ」という事を告げましたけどね(笑)。それほどイイ表現だったとは思いもよらなかったんですが、日本人同士ですら言葉を交わしてもどれだけ通じ合うかは判らないのに、他言語がゆえになせる業なのか!?そんな経験をした覚えがありました。

さてさて本題に戻すとして、ツーファイヴ覚えた程度やモード・スケール一所懸命体系的に覚えた程度じゃまだまだジャズと呼べるにはほど遠く、鍵盤で左手ようやく七度(クラシック的なアカデミック系ヴォイシングはオクターブ)でヴォイシングしようともまだまだ遠いのがジャズ。

ジャズを咀嚼しているという点で左近治が判断するのは、メロディック・マイナーの咀嚼とオルタード・テンションの7thコードを使い分けているか否か!?という点。

例えばA7(♭9、♭13)というコードがあったとすると、このコードの構成音は

=A、C#、E、G + B♭、Fという音ですね。

では、B♭mM7のコードの構成音はというと、

=B♭、D♭(=C#の異名同音)、F、Aという音となりますね。

つまるところ、○○7(-9、-13)というオルタード・テンションのコードがあったら、そこでは半音上のメロディック・マイナーを使ったアプローチが可能ということであり、B♭メロディック・マイナーのモードとして当てはめることができるワケですね。

両者のコードを選択する場合、決定的に違うのはベース音。A音かB♭音ということになりまして、A7(-9、-13)を選択するよりもB♭mM7を選択する方が次のコードへ進行するための調性としては制限されません。

こういう使い分けが出来る人がジャズの造詣が深い(というか、ジャズはこれを使い分けてナンボ)というか、これを使い分ける人は確固たるメロディック・マイナー感を有している人であります。

ところが、メロディック・マイナーの音階は叙情性が希薄なので、「唄える」ほどに咀嚼するのが難しい音階でもあります。ゆえに使いこなせずに、A7(-9、13)を呈示すると水を得た魚のように遊ぶ人が多いのに、B♭mM7を呈示すると途端に目隠しして外歩かせるようなアプローチになってしまう自称「腕自慢」の人もかなり多いワケです(笑)。

B♭mM7をマイナー・メジャー7thコードと捕らえずに、オルタード・テンションをベースに持ってきた分数コードという解釈をして、和声をシンプルに、且つ、上声部で浮遊感のある自由なトライアドとして解釈するのもアリです。これの最たる人がスティーリー・ダンのウォルター・ベッカーが代表的です。

上記の2つのコードの使い分けはジャズでは常套手段でありますので、これからジャズを覚えようとする人には是非知ってもらいたい部分でもあるんですが、実は左近治がリリースする着メロや着うたというのは、楽曲の中に垣間見ることのできる和声で長七度や増四度の面白さがある曲を抜粋しているのを信条としているので、それらの共通項を探って聴いてもらえると楽曲の楽理的な部分での興味深さがお判りいただけると思います。この共通項を見いだせないと、ただ単に「雑多な」ラインナップとして見られてしまうかもしれませんね。別になんでもかんでもやりたい放題の「よろず屋」的な陳列をしているワケではないんですね(笑)。

左近治にとってのスティーリー・ダンとは、当初は「ドナルド・フェイゲンありき」という穿った見方をしていた時期がありまして、ウォルター・ベッカーは殆ど眼中に無かったと言っても過言ではありません。ベッカーが初のソロ・アルバム「11の心象」をリリースして私が耳にするまでは。

「11の心象」を聴いて、ようやくスティーリー・ダンの音はウォルター・ベッカーこそが不可欠だということをまざまざと思い知らされたというワケなんです。その理由は先述にある通り。

それまではフェイゲンの「ナイトフライ」や「KAMAKIRIAD」が既にリリースされていたものですが、心のどこかではブルージィーな曲よりも、「Deacon Blues」や「Glamour Profession」や「Green Earrings」や「Josie」、「Black Friday」のような曲を耳にしたかったんですが、フェイゲンのそれらのアルバムからは私が嘱望していたタイプの曲はそれまで聴くことはできなかったんですね。勿論いい曲ありますけど。「Tomorrrow’s Girls」のイントロはベッカー風(笑)。

なんだかんだで、ベッカーのアルバムの中は一気にそういうフェーズの和声達がこれでもか、とばかりに鏤められており、その後数年が経過して「Negative Giri」を耳にした時は完全ノックアウト状態でありました(笑)。

「もはや、ここまでモノにしないとこの次元に到達できないのか」という感じ。本当に、彼らは「見えないモノが見えちゃってる」位、先行ってると感じました(笑)。

YMO関連曲を手掛けていてもついつい坂本龍一の作品が多くなってしまうのもそういう理由。「A Tribute to NJP」を最近じゃ着うたで3バージョンリリースしている左近治ですが、Kクリデビューの3&4和音時代で既にリリースしていたのは、そういう「テーマ」を名刺代わりにしたつもりでリリースしていた、というワケなんですね。

中にはYMOは盲滅法好きなんだけどジャズは嫌い!というような人、私の周囲にもYMO世代ドンピシャの人が多いんですがそういう人結構居ます(笑)。

でも、共通点を呈示させると食わず嫌いだったのがもの凄く好きになったり、と。そういう人も多いワケですね。

今度リリースされるであろう日野皓正の「Key Breeze」、ジョン・パティトゥッチの「Baja Bajo」やらで是非ともそういう和声の魅力を探ってもらえたらな、と思うワケですね。特に日野皓正のコード・プログレッションは特筆に値します。というか、YMOがバンバン流行ってた頃、左近治は日野皓正の「City Connection」に酔いしれ(笑)、スピノザのチョーキングとアンソニー・ジャクソンのプレベに虜になっていたという当時。周囲はYMOやらホール&オーツの「Maneater」に狂喜乱舞していた時代でしたっけ。

別にジャズやらなくても、アレンジの妙味として知っておきたいMUSTなコードワークとして覚えるのもよろしいかと。

ただ、音楽界というのは楽理など頓珍漢な知識なのに、音質やら音楽の好みという話題になると途端に上から目線の評論家が出現してしまうのが残念なところ。確かな機材や確かな耳に裏打ちされているのはごく僅か。

しかし、そういう人達でも音楽が好きなのは同じ。その人達が理解できるような酒宴の席にてちょっとしたネタにでもなるようなディープな話題があればハナシもはずむってぇワケであります。

楽理なんて音楽やってる人だって敬遠されやすい部分。中にはそんなこと覚える前に自分のセンスだけで勝負したいと言い出す人までいる。しかし平均律の世の中で、耳の鋭敏な人が好むであろう音というのは共通するようで、その音の魅力を追究するとどうしても楽理を覚えてしまうことに。ただ、楽理が最初にあって咀嚼できるのではなく、自分自身が「その音」が好きなのかどうかで道筋は変わるのではないかと思うわけであります。

楽理にほど遠いと思われるであろうロックの世界でも、そういう音は普通に存在するわけでして。共通項を見いだすともはや音楽ジャンルなどは全く無関係になってしまうものでもあります(笑)。

互いにこれまでの事を話し合っていて、左近治は「やり直せるなら~」という表現をする時に、スティーリー・ダンの「Any World」の歌詞を拝借。「If I had my way」の部分。

これを使って会話をしたら、その人はスティーリー・ダンの「Do It Again」は聴いたことがあるものの、他は全く知らないという人。話が終わって「If I had my way」って凄く胸を打つ表現だと褒められてしまいました(笑)。「ありがとう、フェイゲン!」(笑)。

すぐさま「実はスティーリー・ダンの歌詞なんだ」という事を告げましたけどね(笑)。それほどイイ表現だったとは思いもよらなかったんですが、日本人同士ですら言葉を交わしてもどれだけ通じ合うかは判らないのに、他言語がゆえになせる業なのか!?そんな経験をした覚えがありました。

さてさて本題に戻すとして、ツーファイヴ覚えた程度やモード・スケール一所懸命体系的に覚えた程度じゃまだまだジャズと呼べるにはほど遠く、鍵盤で左手ようやく七度(クラシック的なアカデミック系ヴォイシングはオクターブ)でヴォイシングしようともまだまだ遠いのがジャズ。

ジャズを咀嚼しているという点で左近治が判断するのは、メロディック・マイナーの咀嚼とオルタード・テンションの7thコードを使い分けているか否か!?という点。

例えばA7(♭9、♭13)というコードがあったとすると、このコードの構成音は

=A、C#、E、G + B♭、Fという音ですね。

では、B♭mM7のコードの構成音はというと、

=B♭、D♭(=C#の異名同音)、F、Aという音となりますね。

つまるところ、○○7(-9、-13)というオルタード・テンションのコードがあったら、そこでは半音上のメロディック・マイナーを使ったアプローチが可能ということであり、B♭メロディック・マイナーのモードとして当てはめることができるワケですね。

両者のコードを選択する場合、決定的に違うのはベース音。A音かB♭音ということになりまして、A7(-9、-13)を選択するよりもB♭mM7を選択する方が次のコードへ進行するための調性としては制限されません。

こういう使い分けが出来る人がジャズの造詣が深い(というか、ジャズはこれを使い分けてナンボ)というか、これを使い分ける人は確固たるメロディック・マイナー感を有している人であります。

ところが、メロディック・マイナーの音階は叙情性が希薄なので、「唄える」ほどに咀嚼するのが難しい音階でもあります。ゆえに使いこなせずに、A7(-9、13)を呈示すると水を得た魚のように遊ぶ人が多いのに、B♭mM7を呈示すると途端に目隠しして外歩かせるようなアプローチになってしまう自称「腕自慢」の人もかなり多いワケです(笑)。

B♭mM7をマイナー・メジャー7thコードと捕らえずに、オルタード・テンションをベースに持ってきた分数コードという解釈をして、和声をシンプルに、且つ、上声部で浮遊感のある自由なトライアドとして解釈するのもアリです。これの最たる人がスティーリー・ダンのウォルター・ベッカーが代表的です。

上記の2つのコードの使い分けはジャズでは常套手段でありますので、これからジャズを覚えようとする人には是非知ってもらいたい部分でもあるんですが、実は左近治がリリースする着メロや着うたというのは、楽曲の中に垣間見ることのできる和声で長七度や増四度の面白さがある曲を抜粋しているのを信条としているので、それらの共通項を探って聴いてもらえると楽曲の楽理的な部分での興味深さがお判りいただけると思います。この共通項を見いだせないと、ただ単に「雑多な」ラインナップとして見られてしまうかもしれませんね。別になんでもかんでもやりたい放題の「よろず屋」的な陳列をしているワケではないんですね(笑)。

左近治にとってのスティーリー・ダンとは、当初は「ドナルド・フェイゲンありき」という穿った見方をしていた時期がありまして、ウォルター・ベッカーは殆ど眼中に無かったと言っても過言ではありません。ベッカーが初のソロ・アルバム「11の心象」をリリースして私が耳にするまでは。

「11の心象」を聴いて、ようやくスティーリー・ダンの音はウォルター・ベッカーこそが不可欠だということをまざまざと思い知らされたというワケなんです。その理由は先述にある通り。

それまではフェイゲンの「ナイトフライ」や「KAMAKIRIAD」が既にリリースされていたものですが、心のどこかではブルージィーな曲よりも、「Deacon Blues」や「Glamour Profession」や「Green Earrings」や「Josie」、「Black Friday」のような曲を耳にしたかったんですが、フェイゲンのそれらのアルバムからは私が嘱望していたタイプの曲はそれまで聴くことはできなかったんですね。勿論いい曲ありますけど。「Tomorrrow’s Girls」のイントロはベッカー風(笑)。

なんだかんだで、ベッカーのアルバムの中は一気にそういうフェーズの和声達がこれでもか、とばかりに鏤められており、その後数年が経過して「Negative Giri」を耳にした時は完全ノックアウト状態でありました(笑)。

「もはや、ここまでモノにしないとこの次元に到達できないのか」という感じ。本当に、彼らは「見えないモノが見えちゃってる」位、先行ってると感じました(笑)。

YMO関連曲を手掛けていてもついつい坂本龍一の作品が多くなってしまうのもそういう理由。「A Tribute to NJP」を最近じゃ着うたで3バージョンリリースしている左近治ですが、Kクリデビューの3&4和音時代で既にリリースしていたのは、そういう「テーマ」を名刺代わりにしたつもりでリリースしていた、というワケなんですね。

中にはYMOは盲滅法好きなんだけどジャズは嫌い!というような人、私の周囲にもYMO世代ドンピシャの人が多いんですがそういう人結構居ます(笑)。

でも、共通点を呈示させると食わず嫌いだったのがもの凄く好きになったり、と。そういう人も多いワケですね。

今度リリースされるであろう日野皓正の「Key Breeze」、ジョン・パティトゥッチの「Baja Bajo」やらで是非ともそういう和声の魅力を探ってもらえたらな、と思うワケですね。特に日野皓正のコード・プログレッションは特筆に値します。というか、YMOがバンバン流行ってた頃、左近治は日野皓正の「City Connection」に酔いしれ(笑)、スピノザのチョーキングとアンソニー・ジャクソンのプレベに虜になっていたという当時。周囲はYMOやらホール&オーツの「Maneater」に狂喜乱舞していた時代でしたっけ。

別にジャズやらなくても、アレンジの妙味として知っておきたいMUSTなコードワークとして覚えるのもよろしいかと。

ただ、音楽界というのは楽理など頓珍漢な知識なのに、音質やら音楽の好みという話題になると途端に上から目線の評論家が出現してしまうのが残念なところ。確かな機材や確かな耳に裏打ちされているのはごく僅か。

しかし、そういう人達でも音楽が好きなのは同じ。その人達が理解できるような酒宴の席にてちょっとしたネタにでもなるようなディープな話題があればハナシもはずむってぇワケであります。

楽理なんて音楽やってる人だって敬遠されやすい部分。中にはそんなこと覚える前に自分のセンスだけで勝負したいと言い出す人までいる。しかし平均律の世の中で、耳の鋭敏な人が好むであろう音というのは共通するようで、その音の魅力を追究するとどうしても楽理を覚えてしまうことに。ただ、楽理が最初にあって咀嚼できるのではなく、自分自身が「その音」が好きなのかどうかで道筋は変わるのではないかと思うわけであります。

楽理にほど遠いと思われるであろうロックの世界でも、そういう音は普通に存在するわけでして。共通項を見いだすともはや音楽ジャンルなどは全く無関係になってしまうものでもあります(笑)。

2008-02-11 13:56

サンプリング・ピアノをふりかえる [クロスオーバー]

今でこそ全鍵サンプリングが珍しくなくなったサンプリング・ピアノでありますが、PCM音源、すなわちデジタル・ピアノ黎明期の頃はですね、それはもう倍音部分を聴くとハチャメチャなモノが実に多くてですね(笑)、「コレでピアノと呼んでイイのか!?」と感じたことしきり。

現在と違ってメモリの容量なんて非常に限られていてその制約の中でやりくりしていた、と。しかし、例えば「ド」の音をサンプリングしても、お隣の鍵盤「レ」もデジタル的に再生スピードを変えてピッチを保っている。すなわち同じサンプルを他の鍵盤でも代用することで、再生スピードはもとより、ループ部分の範囲すらもサンプルを代用しつつ再生スピードを変えているだけですから、場合によっては高次倍音成分のフェイジングとか起きたりしていたんですね。

判りやすく言えば、倍音成分に顕著に現れる音の周期的なゆらぎ。これが「モワ~ン」といううなりでゆったりとしたLFO(笑)で空間系エフェクト施したのか!?と思わんばかりの音になってしまったり、或いはトライアドを普通に弾いているだけなのに、ヴォイシングによっては長九度部分の音が付加されてadd9のコードに聴こえてしまったり(笑)、果ては増4度の音まで聴こえてきたりするサンプリング・ピアノなど非常に多く出くわしたモノでありました。(※ あくまでも和声を鳴らした時のバラつきでそうなるので、鍵盤1つ弾いた程度ではサンプルのループポイントが判る程度ですので混同しないように)

「こんなに変な音になるようじゃ、マイナー・メジャー7thなんか綺麗に響くワケがない!」

左近治は別にピアノ弾きではない(笑)。だけれどもそこまでピアノ音にこだわる必要もないから、そういうサンプリング・ピアノは敬遠していた時期がありました。

アップライト・ピアノですら反響版を開けて弾いている人なんて実際は少ない(笑)。中古ピアノの展示場なんて調律こそされているものの、音域によっては音ムラが非常にバラつきの多いモノが圧倒的(笑)。前オーナーは結構巧かった人だったんだなぁと思わせるピアノに出会うのは意外に少ないモノです。

サンプリングではないモノホンのピアノの音の素顔も知らないまま弾いている人が多いから騙せてしまうものなのでしょうかね(笑)。

マイナー・メジャー7thというコードは、長七度音程に慣れていない人ならばメジャー7thの和声よりも取っ付きにくい和声でありましょう。ビートルズのミシェルのように経過音的にクリシェで出現させるような展開ならまだしも、独立した和声で響かせた場合、多くの人はその魅力が解らない敬遠されがちな和声でもありますが、左近治は非常に好きな和声でもあります(笑)。

旋律的短音階=メロディック・マイナーとは、Cを基準にすれば「ミ」だけがフラットした音で後は白鍵であります。さらに全音音階(=ホールトーン・スケール)を除けば、音階中に最も全音音程が連続して出現する特異な音階でもありまして、マイナー・メジャー7thの和声はこういう音階を示唆してくれるんですな。

とりわけ半音(=転回すれば長七度)の響きが好きな左近治でありますが、モードとしてのダイアトニック・スケールで見ると、半音の音程が多く出現する音階というのは意外に少なく、ジプシー・スケール(=ハンガリアン・マイナー・スケール)は半音が4つも現れてくれる。すなわちダイアトニック・コードを形成すると長七度音程を持つコードが4種類も現れてくれる、と(笑)。これで楽曲を成立させてしまった代表曲は以前にも取り上げた坂本龍一作曲の「Elastic Dummy」。高橋ユキヒロのソロ・アルバム「Saravah!」に収録されている曲ですね。

半音の追究を「陽」とするならば、全音は「陰」とでも呼べるといいますか(笑)。半音の美しさと全音音程の連なりで中性的な響きの両方を兼備しているようなメロディック・マイナーは実に多様な魅力を備えているんですな。

マイナー・メジャーをうまく咀嚼できていないと、マイナー・メジャー7thコードを弾いてもトライトーンを示唆する音程関係(増5度間に内包される音列に増四度も含んでいるから)を有しているため、ボキャブラリーの少ない人だと使いこなせないワケです(笑)。和声として巧く機能させるには、少々安定感を得る為にマイナー・メジャー7thに9thや11th音を加えたりします。こうすることでマイナー・メジャーの本来持っている性格が理解しやすくなるモンなんですな。

さらにはマイナー・メジャー9thの根音の下方に3度音程を加えるとして、例えばCmM9にA♭音を加えれば、G△/A♭△というポリ・コードの出来上がり、と(笑)。マイナー・メジャー7thから音を重畳させるだけでこれだけの多様性を演出できて、VI♭音を加えればディミニッシュの応用にも繋がる、と。半音を意識しつつ全音音程の多くの連なりを有して減三和音への発想にも応用できる、と。

ひとつのモードで一挙両得どころか3倍オイシイ和声なんですな(笑)。

まあ、こういう発想で重畳させた和声の一部をomitして、もっとシンプルに響かせるコトも可能です。見慣れない分数コードになったりしますが、こういうのを追究するとウォルター・ベッカー風になります。Kクリで着うたが開始される前、私はウォルター・ベッカーの1stソロ・アルバム「11の心象」にボーナストラックとして収録の「Medical Science」という曲を当初はリリースしたくですね(笑)、出先でGaragaBand使いながら打ち込んでいた時があったんですが、あんなにシンプルな楽曲なのに、そのトンデモない和声構造をあらためて分析してみたら「コレはリリースできない(笑)」と、当時は断念した覚えがあります。見事なまでの音のomitと、その空間をモーダルに唄っているベッカーのフレーズはもはや計算されているんですね。ただ単にシンプルな音なのではないということを思い知ったワケです。他に全くアイデアを浮かばせてくれないほどだったんです(笑)。

今まで「断念」した曲というのは意外と少ない方ですが(お暗入りはまた別)、Medical Scienceは本当に鬼門です(笑)。

まあ、ハナシは長くなりましたが、そういう興味深い和声を「より汚く」聴かせてしまうコトだけは回避したいのでありまして、昔はそれがサンプリング・ピアノだったなあと痛感したワケでした。それと同時に難解な和声の響きを本当に理解するには、きちんとした発音による音ではないともはや倍音成分でジャマされる、というコトもあらためてその当時認識したワケだったんですね。

現在と違ってメモリの容量なんて非常に限られていてその制約の中でやりくりしていた、と。しかし、例えば「ド」の音をサンプリングしても、お隣の鍵盤「レ」もデジタル的に再生スピードを変えてピッチを保っている。すなわち同じサンプルを他の鍵盤でも代用することで、再生スピードはもとより、ループ部分の範囲すらもサンプルを代用しつつ再生スピードを変えているだけですから、場合によっては高次倍音成分のフェイジングとか起きたりしていたんですね。

判りやすく言えば、倍音成分に顕著に現れる音の周期的なゆらぎ。これが「モワ~ン」といううなりでゆったりとしたLFO(笑)で空間系エフェクト施したのか!?と思わんばかりの音になってしまったり、或いはトライアドを普通に弾いているだけなのに、ヴォイシングによっては長九度部分の音が付加されてadd9のコードに聴こえてしまったり(笑)、果ては増4度の音まで聴こえてきたりするサンプリング・ピアノなど非常に多く出くわしたモノでありました。(※ あくまでも和声を鳴らした時のバラつきでそうなるので、鍵盤1つ弾いた程度ではサンプルのループポイントが判る程度ですので混同しないように)

「こんなに変な音になるようじゃ、マイナー・メジャー7thなんか綺麗に響くワケがない!」

左近治は別にピアノ弾きではない(笑)。だけれどもそこまでピアノ音にこだわる必要もないから、そういうサンプリング・ピアノは敬遠していた時期がありました。

アップライト・ピアノですら反響版を開けて弾いている人なんて実際は少ない(笑)。中古ピアノの展示場なんて調律こそされているものの、音域によっては音ムラが非常にバラつきの多いモノが圧倒的(笑)。前オーナーは結構巧かった人だったんだなぁと思わせるピアノに出会うのは意外に少ないモノです。

サンプリングではないモノホンのピアノの音の素顔も知らないまま弾いている人が多いから騙せてしまうものなのでしょうかね(笑)。

マイナー・メジャー7thというコードは、長七度音程に慣れていない人ならばメジャー7thの和声よりも取っ付きにくい和声でありましょう。ビートルズのミシェルのように経過音的にクリシェで出現させるような展開ならまだしも、独立した和声で響かせた場合、多くの人はその魅力が解らない敬遠されがちな和声でもありますが、左近治は非常に好きな和声でもあります(笑)。

旋律的短音階=メロディック・マイナーとは、Cを基準にすれば「ミ」だけがフラットした音で後は白鍵であります。さらに全音音階(=ホールトーン・スケール)を除けば、音階中に最も全音音程が連続して出現する特異な音階でもありまして、マイナー・メジャー7thの和声はこういう音階を示唆してくれるんですな。

とりわけ半音(=転回すれば長七度)の響きが好きな左近治でありますが、モードとしてのダイアトニック・スケールで見ると、半音の音程が多く出現する音階というのは意外に少なく、ジプシー・スケール(=ハンガリアン・マイナー・スケール)は半音が4つも現れてくれる。すなわちダイアトニック・コードを形成すると長七度音程を持つコードが4種類も現れてくれる、と(笑)。これで楽曲を成立させてしまった代表曲は以前にも取り上げた坂本龍一作曲の「Elastic Dummy」。高橋ユキヒロのソロ・アルバム「Saravah!」に収録されている曲ですね。

半音の追究を「陽」とするならば、全音は「陰」とでも呼べるといいますか(笑)。半音の美しさと全音音程の連なりで中性的な響きの両方を兼備しているようなメロディック・マイナーは実に多様な魅力を備えているんですな。

マイナー・メジャーをうまく咀嚼できていないと、マイナー・メジャー7thコードを弾いてもトライトーンを示唆する音程関係(増5度間に内包される音列に増四度も含んでいるから)を有しているため、ボキャブラリーの少ない人だと使いこなせないワケです(笑)。和声として巧く機能させるには、少々安定感を得る為にマイナー・メジャー7thに9thや11th音を加えたりします。こうすることでマイナー・メジャーの本来持っている性格が理解しやすくなるモンなんですな。

さらにはマイナー・メジャー9thの根音の下方に3度音程を加えるとして、例えばCmM9にA♭音を加えれば、G△/A♭△というポリ・コードの出来上がり、と(笑)。マイナー・メジャー7thから音を重畳させるだけでこれだけの多様性を演出できて、VI♭音を加えればディミニッシュの応用にも繋がる、と。半音を意識しつつ全音音程の多くの連なりを有して減三和音への発想にも応用できる、と。

ひとつのモードで一挙両得どころか3倍オイシイ和声なんですな(笑)。

まあ、こういう発想で重畳させた和声の一部をomitして、もっとシンプルに響かせるコトも可能です。見慣れない分数コードになったりしますが、こういうのを追究するとウォルター・ベッカー風になります。Kクリで着うたが開始される前、私はウォルター・ベッカーの1stソロ・アルバム「11の心象」にボーナストラックとして収録の「Medical Science」という曲を当初はリリースしたくですね(笑)、出先でGaragaBand使いながら打ち込んでいた時があったんですが、あんなにシンプルな楽曲なのに、そのトンデモない和声構造をあらためて分析してみたら「コレはリリースできない(笑)」と、当時は断念した覚えがあります。見事なまでの音のomitと、その空間をモーダルに唄っているベッカーのフレーズはもはや計算されているんですね。ただ単にシンプルな音なのではないということを思い知ったワケです。他に全くアイデアを浮かばせてくれないほどだったんです(笑)。

今まで「断念」した曲というのは意外と少ない方ですが(お暗入りはまた別)、Medical Scienceは本当に鬼門です(笑)。

まあ、ハナシは長くなりましたが、そういう興味深い和声を「より汚く」聴かせてしまうコトだけは回避したいのでありまして、昔はそれがサンプリング・ピアノだったなあと痛感したワケでした。それと同時に難解な和声の響きを本当に理解するには、きちんとした発音による音ではないともはや倍音成分でジャマされる、というコトもあらためてその当時認識したワケだったんですね。

2008-01-15 13:50

ハモンドB-3を語ってみる [クロスオーバー]

普段はデジタルな話題になりがちだったので、今回はオルガン、と。半拍半フレーズの16分音符3つ分の音価に4つや5つとかの音詰め込んで不思議な連符を「勢い」で弾いたりとかですね、そういったプレイというのは他の楽器から見て非常に参考になる部分があるんですね。それを右手と左手で別のリズムをこれまた「勢い」で弾く、と。例えば左手は2拍3連のアクセントで4連(つまり1拍6連の4つフレーズ)刻みながら右手で16分音符かき鳴らし、とか。

こういうプレイを肌で覚えると、「幻想即興曲」のタイム感がようやく体得できたりとか色んなメリットがあるワケですね。

そういったプレイ的な側面とは別に、レスリースピーカーのもたらす音色変化やパーカッションスイッチを入れて少しだけアタッキーにした音を少しディストーション系で歪ませてみたりとか(笑)。

僅かに歪んでくれる(ひずみ)B-3の音ってこれまた心地良いモノがあったりするんですな。オルガンという楽器ではあるものの、音色面においては実に多様的なワケで、特に60年代の音源とかはハモンドによる「シンセサイズ」とでも形容しましょうか、そういった音を作って、まだまだ身近ではなかったシンセサイザーを充分に代用されていたワケであります。

今回は、あなくろ本舗にてGentle Giantのアルバム「Interview」収録の同名タイトル『Interview』のブリッジ部をきらびやかなシンセの音を混ぜてリリースしているのでありますが、ジェントル・ジャイアントのケリー・ミネアーは結構B-3のパーカッションスイッチのみの音色を多用するんですね。つまり、エレピっぽい音を得ているというワケであります。

ハモンドをしゃぶり尽くしているようなタイプのプレイヤーなら大概はそういう音も使うワケでありますが、あまりにハモンド漬けにシフトされてしまっているプレイヤーはそんな音の時にエレピっぽいフレーズはあまり弾かないコトが多かったりもするんですな(笑)。

ところがケリー・ミネアーやパトリック・モラツはチト違う。エレピっぽいセンスを存分に堪能できるタイプのプレイヤーなんですね。

PFM(Premiata Forneria Marconi)を聴いたって確かにパーカッションスイッチは使っても、それはやっぱり「オルガン」的なプレー。そういうタイプの音やフレーズもアリではあるんですが、プレイの多様性とヴォイシングの使い分けというのが先のお二人はさりげなく巧いんですね。

ソフト音源にて色々リリースされているB-3系の音源ですが、パーカッションスイッチオンリーの音色となると、まだまだ本物ほどの多様性に乏しいというのが左近治の印象でして、そんな中今回私がリリーした曲はLogic Pro内蔵の音源にてどうにか混ぜている、というワケであります(笑)。

パーカッションスイッチを巧みに使ってエレピっぽく弾いているという名曲はですね

Proclamation / Gentle Giant

Interview / Gentle Giant

Kabala / Patrick Moraz

辺りがオススメですね。特にパトリック・モラツの「Kabala」はプログレやロック畑にカテゴライズするには勿体無いほどのクロスオーバー・サウンドを構築しております(笑)。

とまあ、そんな一方で悟生楽横町の方では何故か「モグタン」関連のBGMをリリースしている左近治なんですが(笑)、こういう飛び道具系も久々リリースしないとなあ、と思いましてですね、これまたモンドなラインナップとなっているワケでありますね、ハイ。

左近治にとってモグタンとは結構縁深いと言いますか(笑)、当時のKクリのオーディションで私が応募したのは他でもない、「まんがはじめて物語」のオープニングテーマである「不思議な旅」のパーカッシヴなアレンジで応募したという経緯があるんで、そういう意味で縁深いというワケであります。

今回のモグタンのBGMは、いわゆる実写からアニメに切り替わる時の呪文ですね(笑)。モグタンが真ん丸になって宇宙を縦横無尽にバウンドしてる時の(笑)。たまたまムーグ系の音を作っていた時に思い付いたので作っちゃったんですけどね(笑)。正直、工数「1」です(笑)。着うたファイルコンバートの作業を除けば10分要していません。

でもですね、これだけ手を掛けなくても、原曲が素朴でありながら「効果」を的確に得ている楽曲(BGM)というのは、訴求力に衰えというものは感じないモンなんです。手間暇掛ける掛けないで語るモノではなく、それだけ元の曲がキャッチーだというコトなんです(笑)。

オルガンのパーカッションスイッチやら、シンセの素朴な音など。楽器の個性をそのまま最大限に活かして効果的な音を作りだすということは、趣きが全く異なる音楽であっても、音に対する魅力というのを実感しているからこそ具現化されているというワケで、ひとつの楽器に対して弄り倒すとでもいいましょうか、そういう追究を垣間見ることが出来るのが音楽の奥深い部分であります。

こういうプレイを肌で覚えると、「幻想即興曲」のタイム感がようやく体得できたりとか色んなメリットがあるワケですね。

そういったプレイ的な側面とは別に、レスリースピーカーのもたらす音色変化やパーカッションスイッチを入れて少しだけアタッキーにした音を少しディストーション系で歪ませてみたりとか(笑)。

僅かに歪んでくれる(ひずみ)B-3の音ってこれまた心地良いモノがあったりするんですな。オルガンという楽器ではあるものの、音色面においては実に多様的なワケで、特に60年代の音源とかはハモンドによる「シンセサイズ」とでも形容しましょうか、そういった音を作って、まだまだ身近ではなかったシンセサイザーを充分に代用されていたワケであります。

今回は、あなくろ本舗にてGentle Giantのアルバム「Interview」収録の同名タイトル『Interview』のブリッジ部をきらびやかなシンセの音を混ぜてリリースしているのでありますが、ジェントル・ジャイアントのケリー・ミネアーは結構B-3のパーカッションスイッチのみの音色を多用するんですね。つまり、エレピっぽい音を得ているというワケであります。

ハモンドをしゃぶり尽くしているようなタイプのプレイヤーなら大概はそういう音も使うワケでありますが、あまりにハモンド漬けにシフトされてしまっているプレイヤーはそんな音の時にエレピっぽいフレーズはあまり弾かないコトが多かったりもするんですな(笑)。

ところがケリー・ミネアーやパトリック・モラツはチト違う。エレピっぽいセンスを存分に堪能できるタイプのプレイヤーなんですね。

PFM(Premiata Forneria Marconi)を聴いたって確かにパーカッションスイッチは使っても、それはやっぱり「オルガン」的なプレー。そういうタイプの音やフレーズもアリではあるんですが、プレイの多様性とヴォイシングの使い分けというのが先のお二人はさりげなく巧いんですね。

ソフト音源にて色々リリースされているB-3系の音源ですが、パーカッションスイッチオンリーの音色となると、まだまだ本物ほどの多様性に乏しいというのが左近治の印象でして、そんな中今回私がリリーした曲はLogic Pro内蔵の音源にてどうにか混ぜている、というワケであります(笑)。

パーカッションスイッチを巧みに使ってエレピっぽく弾いているという名曲はですね

Proclamation / Gentle Giant

Interview / Gentle Giant

Kabala / Patrick Moraz

辺りがオススメですね。特にパトリック・モラツの「Kabala」はプログレやロック畑にカテゴライズするには勿体無いほどのクロスオーバー・サウンドを構築しております(笑)。

とまあ、そんな一方で悟生楽横町の方では何故か「モグタン」関連のBGMをリリースしている左近治なんですが(笑)、こういう飛び道具系も久々リリースしないとなあ、と思いましてですね、これまたモンドなラインナップとなっているワケでありますね、ハイ。

左近治にとってモグタンとは結構縁深いと言いますか(笑)、当時のKクリのオーディションで私が応募したのは他でもない、「まんがはじめて物語」のオープニングテーマである「不思議な旅」のパーカッシヴなアレンジで応募したという経緯があるんで、そういう意味で縁深いというワケであります。

今回のモグタンのBGMは、いわゆる実写からアニメに切り替わる時の呪文ですね(笑)。モグタンが真ん丸になって宇宙を縦横無尽にバウンドしてる時の(笑)。たまたまムーグ系の音を作っていた時に思い付いたので作っちゃったんですけどね(笑)。正直、工数「1」です(笑)。着うたファイルコンバートの作業を除けば10分要していません。

でもですね、これだけ手を掛けなくても、原曲が素朴でありながら「効果」を的確に得ている楽曲(BGM)というのは、訴求力に衰えというものは感じないモンなんです。手間暇掛ける掛けないで語るモノではなく、それだけ元の曲がキャッチーだというコトなんです(笑)。

オルガンのパーカッションスイッチやら、シンセの素朴な音など。楽器の個性をそのまま最大限に活かして効果的な音を作りだすということは、趣きが全く異なる音楽であっても、音に対する魅力というのを実感しているからこそ具現化されているというワケで、ひとつの楽器に対して弄り倒すとでもいいましょうか、そういう追究を垣間見ることが出来るのが音楽の奥深い部分であります。

2007-12-01 16:22

秋のマジ曲週間 [クロスオーバー]

さてさて、産声をあげた時からネイティヴおバカな左近治がマジ曲制作連発しているワケでございますが、明日10月12日リリースの曲はですね『Outubro』。あなくろ本舗にて。

今回リリースするのはクロスオーバー・イレブンでのエンディング曲として知られているアジムスのバージョンを模倣したものでして、アジムスのそれよりもエグいフレットレス・ベースの音をフィーチャーしております(笑)。原曲はミルトン・ナシメントの曲で、こちらもシラフじゃ聴くのが勿体ないほどのトライバル感が出ているのですが、曲を知らないけれども興味のある方は是非ともお聴きになっていただきたいと思います。原曲を(笑)。

アジムスもミルトン・ナシメントの方もどちらもiTunes Storeにて聴くことができますので。

今回制作面で力を入れたのは、やはりフレットレス・ベースの音。コレばかりは聴いていただくしかありませんな。ピノ・パラディーノやマーク・イーガン系の音になっているのではないかなあと思って作ったんですけどね。ジャコではないんです(笑)。ミック・カーンでもないんです(笑)。ミック・カーンはいずれ披露することになると思いますが(笑)。

私が好きなフレットレス・ベース奏者は沢山いますが、その中でもピッチの正確さが大好きなのがアルフォンソ・ジョンソンですね。一回しか生で見た事がありませんが。

15年くらい前に渋谷にて、トム・コスター(Kb)を中心にスティーヴ・スミス(Ds)、スコット・ヘンダーソン(Gt)、アルフォンソ・ジョンソン(Bs)という面々で、スティーヴ・スミスの当時の「フィアフィアーガ」を基本とするバンド構成でしたねえ。12プライ時代のSONORのシグネイチャーで、スティックのほぼ中心を握ってレギュラー・グリップで叩き続けるスティーヴ・スミスのダブル・ストロークって結構好きなんですよねえ。当時2nd rev.のSMF対応にした時のKORG 01W/FDのデモソングでトム・コスターの「The Perfect Date」がSMFデータで収録されていましたから当時のビッグヒットのシンセ01/Wをお持ちの方は「あの曲の人か」と思われる方もいらっしゃると思うんですが、そんな話はさておき、私はアルフォンソ・ジョンソンの音が一番好きなんだぞ、と。

その当時、アルフォンソはモデュラスのQuantumベースの5弦フレットレス(35インチ尺)使ってましたけどね。スティックの教則本にもアルフォンソは載っているんですが、アルフォンソのスティックって未だかつて耳にしたことがないんですよねー・・・。ジャコの教則ビデオではカール・トンプソンのベースをジャコに弾かせていたシーンがあったような記憶が懐かしいです(笑)。

今回目指した音はピノ・パラディーノが弾く、ビル・シャープの1stソロアルバム「Famous People」に収録の「Fools in A World of Fire」という曲を参考にしました。あっちはスティングレイなんですけどね(笑)。このEQカーブを可能な限り模倣したという次第でございます(笑)。ピノは何処どこアイスの子ぉ~♪(by 矢野顕子)というCMもありましたなあー。おそらくパンチラシーンを思い出すオジサンも相当数いらっしゃると思いますが、おバカに今日もシメることが出来て、左近治、今宵も感慨無量でございます。

今回リリースするのはクロスオーバー・イレブンでのエンディング曲として知られているアジムスのバージョンを模倣したものでして、アジムスのそれよりもエグいフレットレス・ベースの音をフィーチャーしております(笑)。原曲はミルトン・ナシメントの曲で、こちらもシラフじゃ聴くのが勿体ないほどのトライバル感が出ているのですが、曲を知らないけれども興味のある方は是非ともお聴きになっていただきたいと思います。原曲を(笑)。

アジムスもミルトン・ナシメントの方もどちらもiTunes Storeにて聴くことができますので。

今回制作面で力を入れたのは、やはりフレットレス・ベースの音。コレばかりは聴いていただくしかありませんな。ピノ・パラディーノやマーク・イーガン系の音になっているのではないかなあと思って作ったんですけどね。ジャコではないんです(笑)。ミック・カーンでもないんです(笑)。ミック・カーンはいずれ披露することになると思いますが(笑)。

私が好きなフレットレス・ベース奏者は沢山いますが、その中でもピッチの正確さが大好きなのがアルフォンソ・ジョンソンですね。一回しか生で見た事がありませんが。

15年くらい前に渋谷にて、トム・コスター(Kb)を中心にスティーヴ・スミス(Ds)、スコット・ヘンダーソン(Gt)、アルフォンソ・ジョンソン(Bs)という面々で、スティーヴ・スミスの当時の「フィアフィアーガ」を基本とするバンド構成でしたねえ。12プライ時代のSONORのシグネイチャーで、スティックのほぼ中心を握ってレギュラー・グリップで叩き続けるスティーヴ・スミスのダブル・ストロークって結構好きなんですよねえ。当時2nd rev.のSMF対応にした時のKORG 01W/FDのデモソングでトム・コスターの「The Perfect Date」がSMFデータで収録されていましたから当時のビッグヒットのシンセ01/Wをお持ちの方は「あの曲の人か」と思われる方もいらっしゃると思うんですが、そんな話はさておき、私はアルフォンソ・ジョンソンの音が一番好きなんだぞ、と。

その当時、アルフォンソはモデュラスのQuantumベースの5弦フレットレス(35インチ尺)使ってましたけどね。スティックの教則本にもアルフォンソは載っているんですが、アルフォンソのスティックって未だかつて耳にしたことがないんですよねー・・・。ジャコの教則ビデオではカール・トンプソンのベースをジャコに弾かせていたシーンがあったような記憶が懐かしいです(笑)。

今回目指した音はピノ・パラディーノが弾く、ビル・シャープの1stソロアルバム「Famous People」に収録の「Fools in A World of Fire」という曲を参考にしました。あっちはスティングレイなんですけどね(笑)。このEQカーブを可能な限り模倣したという次第でございます(笑)。ピノは何処どこアイスの子ぉ~♪(by 矢野顕子)というCMもありましたなあー。おそらくパンチラシーンを思い出すオジサンも相当数いらっしゃると思いますが、おバカに今日もシメることが出来て、左近治、今宵も感慨無量でございます。

2007-10-12 00:15

Logic8でRhodesサウンドメイキング [クロスオーバー]

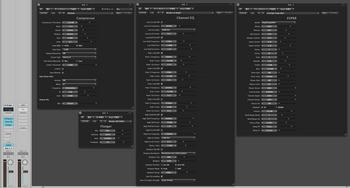

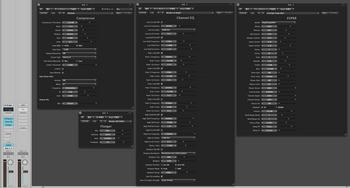

まあ、のっけからブライトなRhodesの音を用いたサンプルを提示してみたワケでありますが、Logic8からChannel EQのQ幅特性がかなり変更されて色々と選択可能になったので、かなり音作りに役立てることとなったワケであります。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

Logic内蔵のエレピEVP-88は物理モデルタイプのエレピ音源でありまして、フィジカル・モデリングという処理によって色んなキャラクターのエレピを発音させているのですが、従来はエグみのある中域ふくよかなセッティングが多かったものの、この手のブライトなトーンの音はEVP単体の「クセ」を熟知した上でEQのセッティングもなかなか1つでは得られなかったりした左近治でありました。

まあ、今回Logic8の地味ではあるものの、EQとコンプ類はサイドチェーン応答特性も含めてかなりオイシイ内容になっているので、ここぞとばかりにブライト系のローズサウンドを作ってみたというワケであります。

MP3で使用した他のアンサンブルはApple Loopを加工したものです。

例えばバスドラはゲートとサイドチェーンを使って少々デッドに仕上げていますが、バスドラのこの手の音の場合、左近治は、最低域にピークを作った帯域から1オクターブ+完全五度から2オクターブ上の帯域を狭いQ幅でカッとすることがキモなんですな。

例えば60Hzの2オクターブ上は240Hzというように。

こうすると太さがありながらもタイトに引き締まって前に出てくれる音になるワケで、少々中音域付近の分布が多いローズの音をうまい事馴染ませつつ、高域のブライトな音に彩りを添えようという狙いでこういう音にしてみたんですな。

ややもするとシンセのフィルタードシーケンスは不要だったかも、と思うのでありますが、まあ、オケが貧弱になるよりかはマシだろ、と思いましてですね(笑)。

肝心のローズセッティングは上記の画像の通りですな。

コーラスではなくてフランジャーを使っているのは、フィードバックがあるかないかの辺りで、逆相で特定の周波数帯域が相殺してくれることを狙ってマイナス値のフィードバック量を与えております。こうすることでコーラスのデチューンによってブライトな成分をやたらと強調しかねない音を抑えつつ、ドライ時の音とキャラクターが大きく変貌を遂げないようにしているセッティングなのであります。

ひとつ注意なのは、96kHzサンプルレート周波数のセッティングで語っているので、44.1kHzで制作している人は同じセッティングであってもこの周波数レスポンスは得られないので注意が必要です。まあ、どことなく似るという風にはなるでしょうが、中低域辺りが相対的にブーミーな感じになると思います。

で、EVP側でベースのEQはカットしているのに、後段のEQで再び持ち上げているのは、これこそが物理モデルの「クセ」でありまして、プラマイゼロ的なEQとは全く異なるからこそ、敢えてこうしているというワケであります。

物理モデルが故に、こうした前段のクセと後段処理の妙味が活きる、というワケです。

視聴曲補足

ええと、またまた老婆心ムキ出しで視聴曲のコード進行をとりあえず載せておこうかな、と。まあ、語る必要もないかとは思うんですが念のため(笑)。

Cm9(11)→A♭M9(#11,13) on B♭→G♭M7(#11,13)→BM7(9,#11)

とまあ、こんな感じですか。2つ目のコードは2ndベースにしてるんでアッパーのコードに耳持ってかれないよう注意が必要ですよ(笑)。まあ、エンディングのアレンジとかに使える便利な、ひとつのモチーフに対してリハーモナイズさせていく、と。

最後のコードをですね、メジャー7thでサークルof 5thでパラレルモーションさせずにですね、A7(9,#11,13)としちゃうと、坂本龍一の『きみについて』系になります(笑)。つまるところ、想定される5度進行と同じ構成音をアッパーに持つ7thコードに行かせちゃうというやり方ですな。まあ、色んな遊び方ができるってェもんですな。

そうそう。坂本龍一の『きみについて』もきちんと制作中ですので(笑)。リリースされた時には記念に、イントロのPluck系サウンドをSculptureで模倣した音色データでも披露してみましょうかね、と。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

Logic内蔵のエレピEVP-88は物理モデルタイプのエレピ音源でありまして、フィジカル・モデリングという処理によって色んなキャラクターのエレピを発音させているのですが、従来はエグみのある中域ふくよかなセッティングが多かったものの、この手のブライトなトーンの音はEVP単体の「クセ」を熟知した上でEQのセッティングもなかなか1つでは得られなかったりした左近治でありました。

まあ、今回Logic8の地味ではあるものの、EQとコンプ類はサイドチェーン応答特性も含めてかなりオイシイ内容になっているので、ここぞとばかりにブライト系のローズサウンドを作ってみたというワケであります。

MP3で使用した他のアンサンブルはApple Loopを加工したものです。

例えばバスドラはゲートとサイドチェーンを使って少々デッドに仕上げていますが、バスドラのこの手の音の場合、左近治は、最低域にピークを作った帯域から1オクターブ+完全五度から2オクターブ上の帯域を狭いQ幅でカッとすることがキモなんですな。

例えば60Hzの2オクターブ上は240Hzというように。

こうすると太さがありながらもタイトに引き締まって前に出てくれる音になるワケで、少々中音域付近の分布が多いローズの音をうまい事馴染ませつつ、高域のブライトな音に彩りを添えようという狙いでこういう音にしてみたんですな。

ややもするとシンセのフィルタードシーケンスは不要だったかも、と思うのでありますが、まあ、オケが貧弱になるよりかはマシだろ、と思いましてですね(笑)。

肝心のローズセッティングは上記の画像の通りですな。

コーラスではなくてフランジャーを使っているのは、フィードバックがあるかないかの辺りで、逆相で特定の周波数帯域が相殺してくれることを狙ってマイナス値のフィードバック量を与えております。こうすることでコーラスのデチューンによってブライトな成分をやたらと強調しかねない音を抑えつつ、ドライ時の音とキャラクターが大きく変貌を遂げないようにしているセッティングなのであります。

ひとつ注意なのは、96kHzサンプルレート周波数のセッティングで語っているので、44.1kHzで制作している人は同じセッティングであってもこの周波数レスポンスは得られないので注意が必要です。まあ、どことなく似るという風にはなるでしょうが、中低域辺りが相対的にブーミーな感じになると思います。

で、EVP側でベースのEQはカットしているのに、後段のEQで再び持ち上げているのは、これこそが物理モデルの「クセ」でありまして、プラマイゼロ的なEQとは全く異なるからこそ、敢えてこうしているというワケであります。

物理モデルが故に、こうした前段のクセと後段処理の妙味が活きる、というワケです。

視聴曲補足

ええと、またまた老婆心ムキ出しで視聴曲のコード進行をとりあえず載せておこうかな、と。まあ、語る必要もないかとは思うんですが念のため(笑)。

Cm9(11)→A♭M9(#11,13) on B♭→G♭M7(#11,13)→BM7(9,#11)

とまあ、こんな感じですか。2つ目のコードは2ndベースにしてるんでアッパーのコードに耳持ってかれないよう注意が必要ですよ(笑)。まあ、エンディングのアレンジとかに使える便利な、ひとつのモチーフに対してリハーモナイズさせていく、と。

最後のコードをですね、メジャー7thでサークルof 5thでパラレルモーションさせずにですね、A7(9,#11,13)としちゃうと、坂本龍一の『きみについて』系になります(笑)。つまるところ、想定される5度進行と同じ構成音をアッパーに持つ7thコードに行かせちゃうというやり方ですな。まあ、色んな遊び方ができるってェもんですな。

そうそう。坂本龍一の『きみについて』もきちんと制作中ですので(笑)。リリースされた時には記念に、イントロのPluck系サウンドをSculptureで模倣した音色データでも披露してみましょうかね、と。

2007-10-04 13:17

Azymuthに酔いしれようぜ! [クロスオーバー]

『Azymuth』ってなあに?

え~とですね、ここで語るのはブラジルのクロスオーバー系バンドの「アジムス」のコトでやんす。NHK-FMで午後11時から津嘉山正種のナレーションで、毎週平日はモンドな選曲で多彩なジャンルの音楽が流れておりましたね。往年の名ラジオ番組だったワケですね。また、選曲具合も、その辺でやたらと耳にするような雑多なタイプのものとは違う、関係者の音楽の造詣の深さやセンスの良さを思い知ることができたものであります。ある意味、左近治のKクリにおけるモンドなスタイルというのは、クロスオーバー・イレブンが参考になっております(笑)。

ま、こういうモンドで感性豊かな曲を楽しませるのは、いわゆる「渋谷系」の原点のような気がするんですなあ。まあ、NHKも渋谷にありますし。

現在、左近治がKクリにおいてアジムス関連をリリースしているのは、着メロの方での「Fly Over the Horizon」。

午後11時の時報が鳴り止むと、クロスオーバー・イレブンのイントロ音楽が始まる、と。それがこの「Fly Over the Horizon」だったワケですな。

アジムスというと、私にとってはARP2600に浸れることができるバンドのひとつだったワケでして、90年代に入ると無性にARP2600を欲しがっていたもので、Swing Out Sisterのキーボードの方が「ARP2600」を手に入れた、みたいな記事を雑誌で見かけたりすると、なにくそ!とばかりに左近治も現物探しに行ったりしたものでありました(笑)。立場が全然違うというのに、そこまで闘争心ムキ出しにして我先とばかりに探さなくても(笑)。若気の至りですなあ(笑)。

ARP2600の中域がふくよかで飽和感のある残響(笑)。これがキモですな。さらに追い討ちをかけるかのように中域エグいローズ・サウンド。これがアジムス・サウンドの真骨頂という所でしょうか。

まずは、クロスオーバー・イレブンのオープニング・テーマである『Fly Over the Horizon』

ステレオ感をこれでもか!とばかりに演出したARP2600のシルキーな高域まで伸びる倍音のシンセ・ストリングスの音に酔いしれることができる絶妙な曲。ちなみにベースはというと、音からして、リアピックアップが60年代よりブリッジ側にマウントされた70s系のスラップ音。よく聴くと、フロントビックアップのボリュームをチマチマ弄っているようで、ハーモニクス音を出しながらスラップの音も演出させたい為に色々細かく触りまくっているようです(笑)。

んで、次はクロスオーバー・イレブンのエンディング・テーマである『October』。実は左近治、この曲、着うたリリースする為に手がけています(笑)。

どうせなら、着うたでも「Fly Over the Horizon」をリリースすればイイのに、と思われる方もいらっしゃるでしょうけれど、確かに着メロ時代のMIDIファイルを流用すればすぐにリリースは可能ですが、アレは着メロだからリリースしたかった曲でして(笑)、しかも16和音時代(笑)。そういう時代に敢えてチャレンジしたいポイントは今と昔では違うんですなあ(笑)。

この「October」のように、静寂感がヒシヒシと伝わって、ローズのダイナミクスをふんだんに活かした曲はですね、着メロ時代じゃ折角の曲の雰囲気がどうしても出せません(笑)。

こういう、ヒシヒシ感というものを着うたでは個人的に追求したい部分であるので、着うたをアジムスでやるならやっぱりコレ!なんですな(笑)。和声的にも左近治はこちらの「October」の方が好みです(笑)

こんなコト書いてたら、とうとうLogic8というか、Logic Studioなる製品が発表されたようですな(笑)。Jam Pack全シリーズ買ってた私は少々力抜けしてしまいかねない、旧Expressユーザーにはとってもお得な内容と価格になっているのではないでしょうか。

左近治のG5 QuadではLogic Nodesを使用することは24ビット96kHzの環境でも殆ど無いんですが、Logic NodesでG4がサポートされなくなったのがLogic Studioの変更点でしょうか。MDDがどんどん蚊帳の外になってきましたなあ(笑)。※ブログを書いた時点ではAppleのLogic Studio製品の仕様でしか確認できずにG4が明記されていなかったのですが、マニュアルを見るとG4のシングルプロセッサでもGigabitイーサに対応していれば問題なく動作するようです。ただ、「UTPカテゴリ6じゃなきゃダメよ!」という記述は今回のバージョンでも記述が無いようです。

正直、操作性や視認性の変更を除けば、音質やエフェクト類などで目立った大きな追加点はそれほどないようですが、コンボリューションをどれくらい自分で手軽に編集できるのかは楽しみですなあ。というか、Match EQとSpace Designerで、著名な機器のプリセットをもっともっと増やしてほしいんですけどね(笑)。

ドングルも無くなって、Leopard出て半年くらいしたらすぐに8.1とかになりそうな(笑)。というより、プロ系としての隠し球があって、敢えてこの値段にしてきたとも思えますな。

Compressor(コンプじゃないっすよ)やSoundtrackを付けたのはイイんですけどね、何よりBusやAUXトラックでも分散処理できたり(※AUX、Bus上でのノードは新バージョンでも無理なようであります。チャンネルインサートで補うか、対応してくれるように夜空の流れ星にお願いしてみます)、一部のブラグイン挟んだらそれより後段のプラグインのノード処理はできなくなってしまうような点は改善されているのかどうか興味がありますな(笑)。とはいえ、G5 Quad 24bit 96kHzでNodes使わなければならないようなシーンなんて、少なくともSpace Designerは6つくらい刺して、Guitar Rigは4本使って、サンプラー系プラグインをステレオソースで40トラック以上使ったりしない限り、ノードが欲しいとは思いませんな。

個人的にはSpectra Fooのようなツールが欲しかったんですけど(笑)。※Soundtrack Pro 2でかなりのパノラマ状態やスペクトラムを確認できそうです。何よりも、Logicがバイノーラルに対応しているのが、新バージョンとっておきの飛び道具かもしれませんね(笑)。サラウンドも擬似ステレオとしてミックス&モニターできる、と。5.1chならコンボリューション関連の処理も単純計算して2chミックスの3倍アップになってしまう(笑)。こりゃあもうMac Proのクアッドcoreとっとと買え!と言われているようなモンですな。

え~とですね、ここで語るのはブラジルのクロスオーバー系バンドの「アジムス」のコトでやんす。NHK-FMで午後11時から津嘉山正種のナレーションで、毎週平日はモンドな選曲で多彩なジャンルの音楽が流れておりましたね。往年の名ラジオ番組だったワケですね。また、選曲具合も、その辺でやたらと耳にするような雑多なタイプのものとは違う、関係者の音楽の造詣の深さやセンスの良さを思い知ることができたものであります。ある意味、左近治のKクリにおけるモンドなスタイルというのは、クロスオーバー・イレブンが参考になっております(笑)。

ま、こういうモンドで感性豊かな曲を楽しませるのは、いわゆる「渋谷系」の原点のような気がするんですなあ。まあ、NHKも渋谷にありますし。

現在、左近治がKクリにおいてアジムス関連をリリースしているのは、着メロの方での「Fly Over the Horizon」。

午後11時の時報が鳴り止むと、クロスオーバー・イレブンのイントロ音楽が始まる、と。それがこの「Fly Over the Horizon」だったワケですな。

アジムスというと、私にとってはARP2600に浸れることができるバンドのひとつだったワケでして、90年代に入ると無性にARP2600を欲しがっていたもので、Swing Out Sisterのキーボードの方が「ARP2600」を手に入れた、みたいな記事を雑誌で見かけたりすると、なにくそ!とばかりに左近治も現物探しに行ったりしたものでありました(笑)。立場が全然違うというのに、そこまで闘争心ムキ出しにして我先とばかりに探さなくても(笑)。若気の至りですなあ(笑)。

ARP2600の中域がふくよかで飽和感のある残響(笑)。これがキモですな。さらに追い討ちをかけるかのように中域エグいローズ・サウンド。これがアジムス・サウンドの真骨頂という所でしょうか。

まずは、クロスオーバー・イレブンのオープニング・テーマである『Fly Over the Horizon』

ステレオ感をこれでもか!とばかりに演出したARP2600のシルキーな高域まで伸びる倍音のシンセ・ストリングスの音に酔いしれることができる絶妙な曲。ちなみにベースはというと、音からして、リアピックアップが60年代よりブリッジ側にマウントされた70s系のスラップ音。よく聴くと、フロントビックアップのボリュームをチマチマ弄っているようで、ハーモニクス音を出しながらスラップの音も演出させたい為に色々細かく触りまくっているようです(笑)。

んで、次はクロスオーバー・イレブンのエンディング・テーマである『October』。実は左近治、この曲、着うたリリースする為に手がけています(笑)。

どうせなら、着うたでも「Fly Over the Horizon」をリリースすればイイのに、と思われる方もいらっしゃるでしょうけれど、確かに着メロ時代のMIDIファイルを流用すればすぐにリリースは可能ですが、アレは着メロだからリリースしたかった曲でして(笑)、しかも16和音時代(笑)。そういう時代に敢えてチャレンジしたいポイントは今と昔では違うんですなあ(笑)。

この「October」のように、静寂感がヒシヒシと伝わって、ローズのダイナミクスをふんだんに活かした曲はですね、着メロ時代じゃ折角の曲の雰囲気がどうしても出せません(笑)。

こういう、ヒシヒシ感というものを着うたでは個人的に追求したい部分であるので、着うたをアジムスでやるならやっぱりコレ!なんですな(笑)。和声的にも左近治はこちらの「October」の方が好みです(笑)

こんなコト書いてたら、とうとうLogic8というか、Logic Studioなる製品が発表されたようですな(笑)。Jam Pack全シリーズ買ってた私は少々力抜けしてしまいかねない、旧Expressユーザーにはとってもお得な内容と価格になっているのではないでしょうか。

左近治のG5 QuadではLogic Nodesを使用することは24ビット96kHzの環境でも殆ど無いんですが、Logic NodesでG4がサポートされなくなったのがLogic Studioの変更点でしょうか。MDDがどんどん蚊帳の外になってきましたなあ(笑)。※ブログを書いた時点ではAppleのLogic Studio製品の仕様でしか確認できずにG4が明記されていなかったのですが、マニュアルを見るとG4のシングルプロセッサでもGigabitイーサに対応していれば問題なく動作するようです。ただ、「UTPカテゴリ6じゃなきゃダメよ!」という記述は今回のバージョンでも記述が無いようです。

正直、操作性や視認性の変更を除けば、音質やエフェクト類などで目立った大きな追加点はそれほどないようですが、コンボリューションをどれくらい自分で手軽に編集できるのかは楽しみですなあ。というか、Match EQとSpace Designerで、著名な機器のプリセットをもっともっと増やしてほしいんですけどね(笑)。

ドングルも無くなって、Leopard出て半年くらいしたらすぐに8.1とかになりそうな(笑)。というより、プロ系としての隠し球があって、敢えてこの値段にしてきたとも思えますな。

Compressor(コンプじゃないっすよ)やSoundtrackを付けたのはイイんですけどね、何よりBusやAUXトラックでも分散処理できたり(※AUX、Bus上でのノードは新バージョンでも無理なようであります。チャンネルインサートで補うか、対応してくれるように夜空の流れ星にお願いしてみます)、一部のブラグイン挟んだらそれより後段のプラグインのノード処理はできなくなってしまうような点は改善されているのかどうか興味がありますな(笑)。とはいえ、G5 Quad 24bit 96kHzでNodes使わなければならないようなシーンなんて、少なくともSpace Designerは6つくらい刺して、Guitar Rigは4本使って、サンプラー系プラグインをステレオソースで40トラック以上使ったりしない限り、ノードが欲しいとは思いませんな。

個人的にはSpectra Fooのようなツールが欲しかったんですけど(笑)。※Soundtrack Pro 2でかなりのパノラマ状態やスペクトラムを確認できそうです。何よりも、Logicがバイノーラルに対応しているのが、新バージョンとっておきの飛び道具かもしれませんね(笑)。サラウンドも擬似ステレオとしてミックス&モニターできる、と。5.1chならコンボリューション関連の処理も単純計算して2chミックスの3倍アップになってしまう(笑)。こりゃあもうMac Proのクアッドcoreとっとと買え!と言われているようなモンですな。

2007-09-13 00:02

マジ曲制作裏舞台 [クロスオーバー]

「マジ曲とは何!?」

え~と、コレはおバカ要素のない真面目に取り組んで制作した曲のコトを指しておりやす。

日曜日と言えばテレビコンテンツはおバカ要素タップリの曜日なワケでして、ロンQハイランド然り、さんまのスーパーからくりTVなど、おバカ心をくすぐるという裏では、マジ曲をチマチマと制作している左近治の姿がありまして、この週末のマジ曲は少々なつかし目の80年代の曲を作っていたというワケです。

レイ・バーダニとマイケル・コリーナのコンビのアルバムというと、まあ色々あるんですがこの人たちが絡むといわゆるフュージョン系でもテクひけらかしインタープレーの連続というのは少なくなり、和声の叙情性で聴かせたり、空間的なエフェクトやアンビエンスを聴かせるというアルバムになり、ややもすると音がシンセシンセになりがちという向きもあるワケですが、実にしっとりと曲全体を聴かせてくれる音のイメージになるワケですね。で、何より曲調も陰鬱な雰囲気がよく似合うというか(笑)。

レイ・バーダニの名前をサンレコで見かけたのは10年くらい遡らなければならないでしょうか。ちょっと記憶にないんですが、いつしか「久々にレイ・バーダニの名前見たなあ」というのはちょっと昔にあったような(笑)。

今回左近治が制作したマジ曲はDavid Sanbornの『Backstreet』。

リリースした時にでもこれについては詳細を述べるつもりですが、思いのほか制作がテキパキとはかどって、左近治自身ゴキゲンなワケでして。

やっぱり先日マーカス・ミラーの1stアルバム収録の『Be My Love』を制作していた影響か、ついついレイ・バーダニの方へ心奪われていってしまったのでしょうなあ。

それらとは別に、ボブ・ジェームスのアルバム「Obsession」もレイ・バーダニですが、このアルバムはDXサウンドが絶品というか、DXサウンド聴きたさにあるようなモノなんですが(笑)、このアルバムからも作りたい曲は2、3曲あるんですよねー。

アルバムタイトル曲『Obsession』のブリッジ部など、EL&Pの『Tarkus』パクった!?みたいなフレーズやら(笑)、ま、そういうのをTarkus風にアレンジしちゃおっかなー的なアイデアとか、『Gone Hollywood』のDXベースはマドンナの『Papa Don’t Preach』でも有名な、あのエグイDXベース。こういうのもう一度作ってみたいなーと思いつつ、アイデアを練っているというワケです。

『3 A.M.』と『Steady』が一番お気に入りの曲なんですけど、『Steady』のイントロはIbanezのSDR-1000使って当時はステレオ感あるエフェクトで色々弾いたモノでした。この時期はまさにSPX-90が世に出て、SonyのMU-RのOEMで発売されていたという(星野楽器から)異色のアイテム。ステレオ感が気に入って使っていたワケでした。REV-7だと重厚すぎる、というような場面でステレオ感の方が欲しい時に重宝したもんでさぁ。

とりあえず、マジ曲の方もお楽しみに。

え~と、コレはおバカ要素のない真面目に取り組んで制作した曲のコトを指しておりやす。

日曜日と言えばテレビコンテンツはおバカ要素タップリの曜日なワケでして、ロンQハイランド然り、さんまのスーパーからくりTVなど、おバカ心をくすぐるという裏では、マジ曲をチマチマと制作している左近治の姿がありまして、この週末のマジ曲は少々なつかし目の80年代の曲を作っていたというワケです。

レイ・バーダニとマイケル・コリーナのコンビのアルバムというと、まあ色々あるんですがこの人たちが絡むといわゆるフュージョン系でもテクひけらかしインタープレーの連続というのは少なくなり、和声の叙情性で聴かせたり、空間的なエフェクトやアンビエンスを聴かせるというアルバムになり、ややもすると音がシンセシンセになりがちという向きもあるワケですが、実にしっとりと曲全体を聴かせてくれる音のイメージになるワケですね。で、何より曲調も陰鬱な雰囲気がよく似合うというか(笑)。

レイ・バーダニの名前をサンレコで見かけたのは10年くらい遡らなければならないでしょうか。ちょっと記憶にないんですが、いつしか「久々にレイ・バーダニの名前見たなあ」というのはちょっと昔にあったような(笑)。

今回左近治が制作したマジ曲はDavid Sanbornの『Backstreet』。

リリースした時にでもこれについては詳細を述べるつもりですが、思いのほか制作がテキパキとはかどって、左近治自身ゴキゲンなワケでして。

やっぱり先日マーカス・ミラーの1stアルバム収録の『Be My Love』を制作していた影響か、ついついレイ・バーダニの方へ心奪われていってしまったのでしょうなあ。

それらとは別に、ボブ・ジェームスのアルバム「Obsession」もレイ・バーダニですが、このアルバムはDXサウンドが絶品というか、DXサウンド聴きたさにあるようなモノなんですが(笑)、このアルバムからも作りたい曲は2、3曲あるんですよねー。

アルバムタイトル曲『Obsession』のブリッジ部など、EL&Pの『Tarkus』パクった!?みたいなフレーズやら(笑)、ま、そういうのをTarkus風にアレンジしちゃおっかなー的なアイデアとか、『Gone Hollywood』のDXベースはマドンナの『Papa Don’t Preach』でも有名な、あのエグイDXベース。こういうのもう一度作ってみたいなーと思いつつ、アイデアを練っているというワケです。

『3 A.M.』と『Steady』が一番お気に入りの曲なんですけど、『Steady』のイントロはIbanezのSDR-1000使って当時はステレオ感あるエフェクトで色々弾いたモノでした。この時期はまさにSPX-90が世に出て、SonyのMU-RのOEMで発売されていたという(星野楽器から)異色のアイテム。ステレオ感が気に入って使っていたワケでした。REV-7だと重厚すぎる、というような場面でステレオ感の方が欲しい時に重宝したもんでさぁ。

とりあえず、マジ曲の方もお楽しみに。

2007-09-09 23:17

APOGEE DuetとRhodes聴き比べ詳細 [クロスオーバー]

APOGEEから面白そうなものがリリースされたようですね。『Duet』というバスパワー駆動のオーディオインターフェース。

スペックを見ると24ビット96kHzが最高で、72dBのゲインを確保するプリアンプ、と。Maestroが付属しているようですがUV-22HRに対応しているかどうかは明記されておりませんな。これで495ドルなら充分欲しくなってしまうアイテムですなコレは。

さてさて、先日のRhodesエレピのデモの件『Rhodesエレピ聴き比べ』について述べてみまひょ、と。

全部で5種類のエレピを使ってみたんですけどね、左近治がKクリの着うたの方で過去にリリースしてきたエレピとは正直いずれも違うんですよ(笑)。

みなさんはどういうタイプのエレピが好きだったでしょうか!?高域部の澄み渡った音を欲しがる人も多いとは思うんですが、ローズというのはどういう風にEQ施したりして相対的に高域がリッチな音にさせたとしてもですね、ミドルがふくよかに出ていないと、ただでさえ倍音が豊富ではない音なのでミドルが少ないと倍音が立たないんですな。

ハイをブーストするもよし、相対的に低域をカットするもよし、場合によってはコーラスのセッティングの位相差で生まれる高域が干渉して強調されることで得られるリッチな高域というセッティングも可能であるものの、倍音を立たせる為に必要なコトは、ミドルレンジが太くないとダメなんですな。これはローズに限らずどんな楽器にも言えると思います。狙った音が結局その帯域をカットするとしても。

ベースでもスラップでハイが強調された音というのは、元からドンシャリじゃ弄りようが無いんですね。いやらしい位にズ太いミドルを備えてくれている生の方が色々弄りやすいんです。

とゆーワケで、ローズのデモはですねある程度ミドルがしっかりしてコシのあるタイプを選んでみたつもりですけど、打鍵をとにかく強く弾いてローズ特有のブーミーな飽和感というエグい音にしてまでは弾いてません(笑)。音叉を思いっきり叩いて飽和するようなああいう感じですか。ローズ好きな人って高域の音もそうですが、この特有のエグい飽和感を好む人が圧倒的ではないかと思うんですが、私の演奏はさておき、今回デモで使用したローズはいずれもそういうブーミーな飽和感は得られます。

ではローズのデモの1フレーズ目。

これはNative InstrumentsのElektric Piano1.5のAuthenticシリーズとして新たに加わったパッチのMK-Iですね。パラメータで用意されている「ROOM」はかなり絞りましたけど箱鳴り感と特有のショート・アンビエンスは付加されています。その後Metric HaloのDSPの方のコンプとEQを足しています。

次は2フレーズ目。

これはScarbeeのC.E.P.の8ベロシティ版ですね。Kontakt内蔵のChorusを使ってMetric HaloのNative版のChannel Stripを噛ませています。

3フレーズ目。

これはRolandのS-760用のサンプルライブラリ「Keyboards of the 60’s & 70’s Vol.2」のSuitcaseのパッチをKontaktで読ませたものですね。このライブラリは10年以上前は実は結構重宝しましてですね(笑)、その後MK-80を手に入れたり、VOCEのelectric piano+を手に入れたりもした時期があったんですけど、軽量でブーミーな感じが結構好きでしたね。このデモでは低域が軽く聞こえていますけど(笑)、上記のプラグイン類とは違うモノを通しているためこうなっているという。思えばVOCEのハーフラックのアレはRhodesというよりもウーリッツァーの方が得意なキャラクターでしたけどね。ただ、このRolandのサンプルの難点は、当時私が一番愛用していたS-3200XLで32MB搭載して(最大)いたという時代。今を思えばこれだけ軽量でそれほど多くのマルチサンプルは組まれていないのでどうにかこうにかループを巧く使っているという。故にループの使い回し的な音はどうしてもディケイからサステイン部にかけてが少々PCMシンセ系になりがちで、サステインも離鍵するまでが平滑なデジピのようなエンベロープ。そういう意味では長い白玉だと不自然さが今だと顕著に感じてしまいますかねえ。個人的には結構当時はお気に入りの音だったんですけどね。

4フレーズ目。

こちらはLogic ProのEVP-88の「Stage MK-I」をアレコレ弄って、MatchEQを通している点が顕著でしょうか。MatchEQのカーブイミュレートは私がアレコレ無い知恵使って某ローズの音をエミュレートしたものを使用(笑)。

5フレーズ目。

他の音よりもトレモロが顕著ですが(笑)、これもLogic ProのEVP-88です。「Attack Piano」を使用しております。EVP-88におけるAttack Pianoは個人的には結構好きなんですが、EVP-88の弱点は、高域のベルの音がどうしても不足気味というか。ただ、中域から低域にかけては私はかなり好きな方で、ハウス系でどうしてもハイの利いた音が欲しい場合は、細めのQでオーバーシュートさせて弄ってやらないとなかなか出てくれない頑固者プラグインでもあります(笑)。

とりあえず今回はこの辺で。