Stairs(階段)/ YMOピアノ・ソロ解説 [YMO関連]

Yellow Magic Orchestra(以下YMO)のアルバム『テクノデリック』収録の「Stairs」の作曲者は高橋幸宏であるものの、本曲のアレンジは相当に坂本龍一の特徴が色濃く反映されている様に感じられる最大の要因は中盤の静謐かつ印象派を思わせる近代和声をふんだんに用いたピアノ・ソロに依るのは疑いのない所でありましょう。

とはいえ、メイン・リフであるピアノの最低域でのオクターヴ・ユニゾンでのベース・サウンドにサブ・ベースとなるテナー・ベースまでもが加わる非凡な世界は、嬰ヘ短調のリフであるにも拘らずブルー五度はおろか減四度まで周到に仕込まれているのが見事な世界観です。

細かな部分は後ほど詳述する事にしますが、1981年の冬場に『テクノデリック』は発売されたのでありまして同年の春先の3月には『BGM』が既に発売されていた事もあり、矢継ぎ早にリリースされるYMOのアルバムに対しては色々な臆測が飛び交った物です。

《『BGM』の売れ行きがよほど悪かったのだろう》

《概ね矢継ぎ早にレコードをリリースする時は、契約終了を急いでいる事が多いのでYMOも解散が近いのではないか!?》

という噂が飛び交った物でありましたが、それらの噂の精度は低かろうとも強ち間違いではなかった事でありましょう。

81年新宿コマ劇場でのYMOウインター・ライヴはそれはもう非常に素晴らしかったもので、ミニマル志向と未来派(1910〜20年台初頭のフューチャリスモ)をあらためて異化させたアイデアと、サンプリングを駆使する事で、その先鋭的な音と舞台美術には圧倒・瞠目という風に筆舌に尽くし難い程に素晴らしい物であったと記憶しております。

当時のサンプリングというとE-mu社のEmulator IとLMD-649という松武秀樹と東芝の技術者らの協力によってNECのPC-88をベースにプログラミングされたものを使用していたのは有名な話でありますが、メモリ容量を稼ぐ事の難しい時代に於ては打楽器系統の発音時間の短く済む物で無ければ十分な音としてサンプリング出来ないという側面も。

エイリアス・ノイズを防ぐ為のロール・オフのプログラミングなど当時は相当難しい物でもあったでしょうが、サンプリングされたデジタル黎明期にある独特の質感を備える音は今猶通用する音の変化であると信じて已みません。

扨て、本題に入り「Stairs」について語りますが、私が最初に本曲を耳にした時の第一印象は

《嗟虖、YMO版「チュニジアの夜」だな》

という印象を抱いたものでした。

オリジナルの「チュニジアの夜」はディジー・ガレスピーの作品で、ガレスピーおよびバド・パウエルの演奏も有名ですが、私がイメージを抱いたのはチャカ・カーンのカヴァーする「チュニジアの夜(And The Melody Still Lingers On)」の方だった訳です。

なぜなら、ハービー・ハンコックのアレンジによるツイン・ベースは最低域にエイブラハム・ラボリエル御大のスラップ・ベースに加え、テナー部にハンコック本人によるクラヴィターでのテナー・ベースにて低声部を作り上げているという世界観と「Stairs」はまさにツイン・ベースという所が重なるが故の理由です。

ハンコック奏するクラヴィターのシンセ・ベースのフレージングはEW&Fのアルバム『Raise!(放題:『天空の女神』)』収録の「You Are A Winner」のベースのオマージュではなかろうかと思える程でもありますが、どちらのアルバムも相当売れた物でしたからある意味ではポルタメントをふんだんに活かしたシンセ・ベースとしてのひとつの在り方というフレージングとしての拍節構造は誰のものでもない程に彌漫していたのであろうとも思えます。

そうしたツイン・ベースによるアンサンブルというのが「Stairs」の特徴でもあるのですが、以外にも、メイン・リフとなるオクターヴ・ユニゾンでのピアノ・ベースに耳を注力され過ぎてしまって肝心のサブ・ベースを全く聴いていない人が多いのも意外な特徴でもあります。1拍目拍頭のみの休符で八分音符でフレージングしているにも拘らず。

本曲のメタリック感は、同時期に並行して活動していた高橋幸宏と鈴木慶一によるユニット、ビートニクスのアルバム『出口主義』収録の「Une Femme N’est Pas Un Homme」にも投影する事が出来るだろうと思います。

これほどの機械的かつエレクトロ感を前面に押し出した世界観は、作り手が形而上学的な世界観構築に横溢している事があらためて窺い知れるのでありますが、やはり同時期のスネークマン・ショーのアルバム『死ぬのは嫌だ、恐い、戦争反対』収録の「今日、恋が」が坂本龍一のアレンジによって「サラヴァ!」の再来と思える「人間的」なアンサンブルを聞かせているのですから、彼らの当時の振れ幅は相当に広い見渡しで音楽を俯瞰していた事でありましょう。

当時のサンプリング黎明期に於て最も腐心するのは意外にも忘れやすいのが収音技術および収音のための機材のクオリティでありましょう。YMOの収音するサンプリングのそれらの多くは、収音によって取り込まれやすい環境音が巧みに削ぎ落とされており、収音には相当注力されていた事もあらためて窺い知る事の出来る物です。

工業的なサンプリング音は楽曲冒頭から使われているのが特徴で、徹頭徹尾2種類のSEが鳴らされます。ひとつは各小節毎の1・3拍目拍頭で鳴らされる音と、2・4拍目八分裏で鳴らされる音です。

前者はジャックハンマー系の音として私は今回、Native InstrumentsのBatteryの工場系のサンプルからジャックハンマーの音を用いてピッチを落として加工した物に加えてLogicのSculptureの’Melodic Metal’という音色にフェイズ・ディストーションを通してピッチを落とした音を混ぜて32分3連のモノラル・トレモロを通してオリジナルのジャックハンマー系を模倣して作っております。

もうひとつのSEの方は今回私はそれを「擬似ミューテッド・カウベル」と呼びますが、これは15種類の正弦波を重ねて作っており、決してオリジナルのSEを勝手にサンプリングした物ではありません。

ミューテッド・カウベルをIRCAMのAudioSculptを用いて部分音(パーシャル)を解析させ、主要な15個のパーシャルを私が適宜選択して抜粋した訳という訳です。

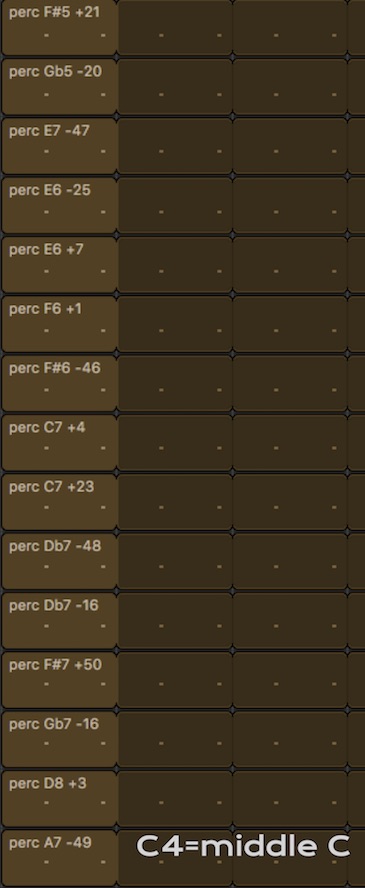

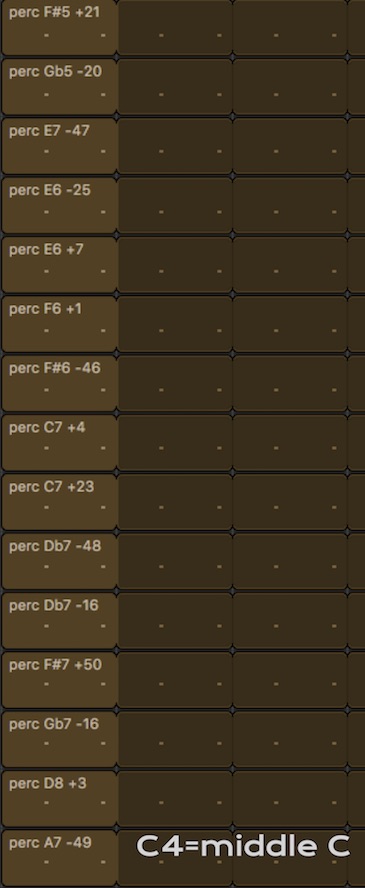

それらのパーシャルはそれぞれの音高を今回の譜例動画冒頭にて明示しており、各パーシャルに付される増減値は幹音から数えたセント数を表しております。

私の制作環境はどうしても旧Mac OSが必要である為Logic Pro Xは10.4.8基準となるという理由に依り、現行バージョンのサンプラー・インストゥルメントであるSamplerではなくEXS24を基準に語る事はご容赦願いたいのですが、EXS24に何もサンプルをロードさせない状態でのデフォルトの状態で「正弦波」を鳴らす事が可能なので、あとはピッチを僅かに増減させれば実現できるという事を前提に理解していただきたいと思います。

そうして適宜微分音の設定を施したパーシャルを譜例動画で表されるLogic Pro X内のルーティングの様にアウトプットを設定し、まとめたパーシャルを同様に例示される「Bitcrusher」のパラメータにした上で、各パーシャルをBPM≒94で32分音符の音価で鳴らせば、ほぼオリジナルの擬似ミューテッド・カウベルに近い、今回私が譜例動画に用いたそのままの音を実現出来るので騙されたと思ってお試し下さい。

なお、擬似ミューテッド・カウベルに付された番号が1〜15の順番に振られていないのは、単に私が制作段階で順番を気にせずにインストゥルメント・スロットに割り当てて行っただけの事なので、一部の番号が順次振られていないのはご容赦願います(笑)。インストゥルメント・トラックの方にも付した番号とパーシャルの方の番号を一致させれば問題なく実現できる様になっているのでご理解願いたいと思います。

念の為に、私の制作した15個の正弦波用の各トラックネームに対してMIDIノート・ナンバーを基準にセント数の増減を充てておりますので、併せて参考にしていただければ幸いです。

では、茲からピアノ・ソロの譜例動画の解説をして参りますが、譜例動画冒頭に付された小節番号は、楽曲オリジナルの小節番号ではなく飽迄ピアノ・ソロ冒頭からの小節番号だという事を念頭に置いていただきたいと思います。

ピアノ・ソロでの調号は、冒頭小節に合わせてヘ短調として16小節の間調号はそのままにしているものの、実際にはロ長調の構造が現れたり、複調が現れたりするので採譜者としては調号を充てない方がよっぽど表しやすいのに、と嘆息した物です。

とはいえ、過程ではヘ短調を余薫として用い乍ら複調を提示する状況もあるので、ヘ短調の音組織が持つコモン・トーン(共通音)の重要性をあらためて知らなければならない状況がある為、ヘ短調表記に固執しております。

また、ヘ短調という状況を機能和声的にカデンツを遵守するという楽曲ではなく、クロマティシズムを追求した世界観であると同時に、ベース・ラインのウォーキングのそれは一般的なジャズのウォーキング・ベースの様なジャズ語法のそれとは大きく異なり、フレージングのそれは一般的なジャズ理論の範疇ではなかなか理解に及ばないアプローチが頻出します。追ってそれについては詳述します。

本曲のウォーキング・ベースにクロマティックな順次進行が頻出する状況を判りやすく説明すると、例えばノン・ダイアトニックなコード進行としてスケールワイズ・ステップ進行というコード進行が生じたとします。そうしたコード進行の過程には、ダイアトニックな状況では決して現れないクロマティック=半音の線運びが概して隠されている物です。

半音階という状況を常に俯瞰する状況であるならば、和音が調的な断片として響きを表すとしてもその和音の行き先はダイアトニックな進行ではないのだから、それを前提に《ベースの側が半音階で紡いでおきますよ》という状況として喩えると、単なるクロマティックの羅列として判断するのは早計であると言えます。

つまり、単なる半音の上下する順次進行が現れていたとしてもそれは、ベーシストの運指からすれば単純な動きでしか無いでしょうが、フレーズとしては、ダイアトニックを標榜していない状況でのクロマティシズムを追求した紡ぎ方だと捉える必要があるのです。

例えば、次に例示する曲はスタンリー・クラークの85年リリースのアルバム『Find Out!』の同名タイトル曲「Find Out!」のサビ終盤のブリッジを抜粋した譜例動画なのでありますが、コード進行のそれを見ればお判りになる様にノンダイアトニックな進行になっております。譜例内の赤く示した音符を見れば一目瞭然ですが、そこには半音進行が忍ばされている事があらためてお判りになるかと思います。

この様に、ノンダイアトニックだからこそ密かに忍ばされるクロマティシズムの姿を確認する事ができる訳です。半音階社会へと寄り添うからこそ半音進行も潜んでいるという事の典型的な例と言えるのです。

ですので、今回のピアノ・ソロ部分でのベースは、それがハーモニー的に大きな関与として形成していない箇所では特に触れる事はしません。そこに半音階的な流れがある時は、クロマティシズムの追求の上で齎されている「紬」なのだ、と。

今回の譜例動画でのベース音は、オリジナルよりもフレージングが解りやすい様に1オクターヴ上の音を付与しています。オクターヴ上にアコースティック・ベースを鳴らし、そのオクターヴ下が再生される様にピッチ・シフターを噛ませ、更にシンセ・ベースをオリジナルの音域とオクターヴ上を2オシレーターにして再生しています。

ピアノ・ソロ1小節目。付点16分休符を置いてからの演奏はルバートふうな演奏となる事を冒頭から示します。背景はクリックに合わせたリズムだというのに西洋音楽のバロックから脈々と受け継いだ「窳(いびつ)」な拍節構造を予見させる物です。

西洋音楽の演奏というのは「バロック」という言葉もまた「いびつ」という意味もあり、こうした人間味のある演奏こそが譱い物とされる所です。工業的なカッチリと嵌ったリズムに人間味という対比が加わる事で、リズム面では正確な状況と不揃いの状況が混交とする事で、異なる2つの世界観の同居という風に表現されて行く事になろうかと思います。

そうした「いびつ」な状況というのは、後にフランスではノート・イネガルという表現方法も生まれて行きました。

また音楽には、その世界観構築の為に対義的な相反する構造を落とし込むもので、長調と短調も然り、長和音と短和音然り。「明暗」「陰陽」「長短」など感情的な対比構造を表す様にして音の響きにも表れる物で、細かく言えば「雌雄関係」すら音楽には現れます。

楽曲の終止には男性終止(masculine ending)や女声終止(feminine ending)がある他に、リズム(拍節構造)にも男性律動や女性律動が存在したりする物です。

音楽の多くの「女性」的構造は、拍の強勢を叛く様に作られます。その欺きは女性的でありながらも、本曲ピアノ・ソロに於て拍の強勢部が明示的な時には男性的な姿として捉えて行くと、より乙張りが深く理解できる事でありましょう。

1小節目は「A♭△7」の構造です。ですが根音と採るに相応しい [as] が後方に置かれるのは、顔全体を見せずに顔を覆った様な感じでもあります。ハーフ・ペダルはほんの僅かな間だけ掛る様に。

尚、1〜2小節目のベース・ラインはロ長調でのBアイオニアンの鏡像音程です。1小節目2拍目で臆面もなく [g] が表されるのは [h] の長三度上が [dis] であるので、その鏡像が [g] であるという事です。因みにBアイオニアンの鏡像音程は [h・a・g・fis・e・d・c・h] となり、Bフリジアンでもあります。

鏡像も実像も無関係にロ長調を基準とするならば何故1小節目3拍目に [ces] などと置くのか!? という疑問を抱かれるかもしれませんが、ロ長調というのは「方便」なのです。「A♭△7」上でロ長調およびその鏡像が用いられる事で生じた「埒外」な音というのは、後に現れるであろう複調のスイッチとなる暗示なのです。

ダイアトニックな世界観ならば「A♭△7」上でロ長調など詭弁にも程があります。然し乍ら両者には異名同音的なコモン・トーンがあります。[as] と [gis] など最たる物です。これらが起因材料と為して互いに作用し、[h] と見せかけた音が [ces] だったという仕掛けも見られる様になるという訳です。

ロ長調という基準の為ならば [h] という明示は必要ですが、ロ長調という存在は架空に想起される世界観であり、ロ長調の鏡像すらも使っているロ音に [h] を明示させる必要など、この世界観には無いと言えるでしょう。但し、楽理的な側面に於て音楽構造を読み取る上で「ロ長調」という別の基準が必要となるという訳でしかなく、表記の上ではその先の事を思えば寧ろ [ces] の方が重要であるという事の示唆なのであります。

では、1小節目3拍目に生ずる [a] はロ長調の鏡像でもあるのですが、ロ長調と三全音関係にあるヘ長調の音組織 [a] でもあるという風に二段構えで捉えていただくと、今後のベースのフレージングに於ては非常に柔軟に理解できると思います。そうすれば直後の4拍目での [c] の出現理由もお判りになる事でしょう。

つまり坂本龍一は「A♭M7」に対して三全音の2等分=1オクターヴの4等分=セスクイトーン調域のひとつ=ロ長調を見越し、そのロ長調の鏡像音程とロ長調の三全音複調=ヘ長調を用いてクロマティシズムを強行させているという訳です。

2小節目も先行小節同様ですが、ピアニッシモの [c] はとても重要です。後述するシュスパンシオンを茲では表記の上では用いずに、32分休符と32分音符とした上で、後続のタイへの逆付点としたのは、連桁を解除してピアニッシモであり乍らも存在としては浮き立つ様にさせて響かせる意味と、その後のシュスパンシオン表記との対比という風に示しておきたかったが故の表記であります。

ベースの方は「A♭M7」に寄り添う様にして来ますが、2・3拍目では変イ長調音組織の音階外となる [ges・e] が奏されているのが判ります。[ges] はロ長調音組織の異名同音 [fis] なのですが、この異名同音を足掛かりにして [ges] は他の調域を誘引して来る材料でもあるものの、それを [g] への上行導音に響かせる事で [f - ges - g] のダブル・クロマティックでクロマティシズムを強化しつつ、強い不協和および違和感を払拭させようとする狙いがあるのだろうと思います。

直後に [e] が附されて変イ長調の平行調であるFmの主音への導音として配置してあるのも、序盤のメロディックなピアノに対する配慮となる事でしょう。

3小節目。ピアノはセスクイトーン上行転調と為します。2020年初頭、YouTubeではDr.キャピタル氏がノンダイアトニック三度/六度転調のそれを「クロマティック・メディアント」として動画を披露した事は記憶に新しいものですが、西洋音楽界隈ではこうした進行は昔から「六度進行およびⅥ度進行」として呼ばれていた物でした。

六度進行が意味するものは、六度上行および六度下行のいずれも含む意味としての事であります。上下の「中音」への進行として、それがダイアトニックに生ずる上下の中音ばかりでなくノン・ダイアトニックの半音階的変化を施した上下の中音、ゆえに「クロマティック・メディアント」と称されるという訳であります。

ピアノはロ長調音組織で「BM7」の分散和音を奏でますが、ベースの方は相変わらずロ長調音組織だけに留まらずニ長調音組織の鏡像音程 [d・c・b・a・g・f・es・d] を忍ばせているので [g・a] が現れたり、[h] の先行に [b] が生じているのがお判りかと思います。

3小節目4拍目でのベースの [his - cis] は、1〜2小節目で生じていた変イ長調の余薫をロ長調の近親調に寄り沿おうとする事に依る [c・des] をそのままの表記で書けば調号からの影響はそのままで良いのですが、実際には調域を越えようとしている事の示唆を表記の上で明示しております。

4小節目4拍目以降のピアノは後続の5小節目1拍目までおよぶスタッカーティシモに依る2拍5連の演奏は難しい事でありましょう。これを平然とやってのける坂本龍一の素養の高さをあらためて思い知る訳でありますが、Finaleの楽譜編集でも小節線や組段を跳越する連桁&連符鉤は、Finaleガイドブックでも数ページに亙って割かれて説明される程に難儀する物であり、今回の楽譜編集で最も骨が折れた箇所と言っても過言ではありません。

4小節目3拍目での低音部で書かれるピアニッシシモの [dis] は耳を澄ませて感じ取ってほしい音です。

4小節目のベースに目を向けると3度および5度の重音が頻出して来る事が判ります。この音域での重音は、聴覚の臨界帯域幅から対照させても、協和に聴こえる音程すら不協和に聴こえてしまう音域であるので、坂本龍一の意図は「溷濁」にある事は明白なアレンジでありますが、決してその不協和による溷濁は不明瞭なのではないという点が心憎いかと思われます。

5小節目の先行小節からの2拍5連の後のトリルは、トリルとして簡便的な表記は避けて実奏に即した形で表しました。フランス式連桁は、こうした細かな音符でも背景の五線とで網線が発生せずに仰々しくならないのがあらためて良いと感じますね。

Finaleでのプラグインでのパターソン式の連桁でのフランス式のそれは、連桁および連符内の音符/休符を充填させないと巧く適用されなかったり、フランス式連桁を適用させた後に大譜表の低音部・高音部を跨ぐ連桁を施すと元に戻ってしまうという不機嫌な挙動を見せる事もあり、今回のフランス式連桁の一部はIllustratorに頼らざるを得ない部分もありました。

そうした不機嫌なフランス式連桁が不完全となってしまった物もIllustrator上で編集して解りましたが、一応、符幹のパスは切断されてはいるもFinale上でそれが視覚的に消えていないという事があらためて判りました。唯、結局のところIllustratorが必要になってしまうというのは煮え切らない思いがあります。

扨て本題に戻り、5小節目4拍目でもピアノ・パートの付点16分音符による [3:3:2] 構造ですが、こうした拍節構造は高橋ユキヒロの「La Rosa」のハモンド・オルガン・ソロのフレーズでも頻出している事もあり、坂本龍一の特徴的なプレイとしては特段珍しくない物ですが、実際にこうして弾くのはかなり難しい物です。しかも [f - fis] とフツーにダブル・クロマティックで [f - fis - g] と順次進行させずに、複音程を介在させての短九度跳躍させている所が実に心憎いと思います。

6小節目1・2拍目は「CM7」としての響きであり、3・4拍目が「FmM7」という響きとなっている事がお判りになるかと思います。かなりしつこくハーフ・ペダルを明示しておりますが、1拍毎にゆっくり踏み込むレガッティモ・ペダルと認識されても良いでしょう。

7小節目1拍目低音部で現れる [ces] は凄いですね。これにより響きとしては「E♭M7(♭13)」を形成するので、ウォルター・ベッカーも好んで使うこのコードは、ハーモニック・メジャーのモードを想起していれば良いのですが、それにしても忍ばせ方が巧み過ぎると思います。近代和声を知り尽くしているが故の娥しいプレイです。

7小節目4拍目では先行和音から七度音が下行変化するので響きとして「E♭7」へ移行する事になるのですが、後続和音を見ればお判りの様にドミナント・モーションをする為のドミナント7thコードではなく、スケールワイズ・ステップとしている和声的装飾なのは明白であります。

8小節目のピアノは低音部中央ドである [c] のシュスパンシオンと共にオシア小節が付与されているので、シュスパンシオン記号を充てたそれの実奏が注釈としてお判りいただけるかと思いいます。

このシュスパンシオンから始まる分散和音は、コード表記としては「D♭M7」として留めているものの、実際には [e] まで跳躍している事からお判りの様に、この部分の和音は「D♭M7(♯9)」と捉える事も可能な箇所であります。

加えてこの [c] のシュスパンシオンには和声を纏わない単音である事も素晴らしいと思えます。私はツイッターでも呟きましたが、和声を纏わせないそれは愛しい女性の衣服を脱ぎ捨ててから行為に曁ぶかの様な、直後の分散和音が体を絡め合う様な情景すら浮かべてしまいそうになるもので、とてもエロティックな振る舞いだと思います。

通俗的なコード表記しか知らない者からすれば、ドミナント7thコードはまだしもメジャー7thコードに♯9th音を充てるなど鼻で嗤われそうですが、メジャー7thコード上の♯9th音はマルセル・ビッチュ著『調性和声概要』でも冒頭から例示されている程の物であり、普通に考えても短調音組織に依る短調のⅵ度上の和音である事は明白であります。

またメジャー7th(♯9)は、「♮Ⅶ△/Ⅰ△」というペレアス和音というポリコードの断片(※♮Ⅶ△の第5音省略)ともなるコードである為、このコードの世界観がどういう意味を持つか、という事があらためて窺い知る事が出来るであろうかと思います。

そうした特徴的な [e] の直後に [es] へ変じる訳ですが、コードが予見しているのはその直後の下向アルペジオで響かせられる「Fm7(♭5)」なのですから畏れ入るばかり。下向アルペジオが現れる直前までは、先行和音の♯9th音= [e] が「D♭M7」上の♮9th音の様にも聴こえさせる訳ですから、こうしたコモン・トーンの使い方はあらためて学ぶ事が多し。

抑もメジャー7th(♯9)は和声的短音階(ハーモニック・マイナー)のⅵ度上の和音であるので、自ずと♯9thは音階上のⅶ度が和声的短音階と変じる前の自然短音階(ナチュラル・マイナー)の下主音が可動的臨時上行変化=ムシカ・フィクタと成して導音を和声的に取り込んでいる姿なのでありますが、その導音が主音へと上行進行を採らずに導音(♮Ⅶ)が下主音(♭Ⅶ)へと変じる所が近代和声、殊に導音が主音へと解決しない20世紀の近現代を思わせる振る舞いでもあるのです。こうした点からも多くを学ぶ事が出来るという事なのです。

8小節目4拍目では「B♭m7」へ下行五度進行をしているので、世界観としては「調的」な演出ともなっているのです。高音部(右手)の方に指番号を付しているので、その辺りもご注意いただきたいと思います。

9小節目のコードは「D♭7(♭15)」と充てましたが、減15度相当のテンション〈畢竟するに単音程に還元すると減八度〉という事を意味するので、それを更に異名同音的に解釈すると、根音から情報に短七度と長七度相当が混在する状況ともみなしうる表記だと言えます。

実際には、D♭7というドミナント7thコード上本体に元々内含するFdimという減三和音とFmという短三和音が鳴るというポリコードの状況をそうした表記にしているのですが、根音のD♭音を省略すれば恰も「FdimとFm」というポリコード状態でもあり、こうした状況を完全音程を持つ和音側を優勢に見た場合「Fマイナー・トライアド上に減五度の異名同音である♯11th音が併存する」という状況でもあり、D♭音がそこに下部付加音として生じているとも解釈しうる状況なのであります。

マイナー・コード上の♯11th音は後述するので、こうした状況が現れているという事を念頭に置いた上で読み進めていただきたいと思います。

ドミナント7thコードが不協和音という性格を纏っている以上、そこに減八度はおろか通俗的なコード表記でのテンション・ノートとは丸っ切り埒外となる音が付与されていたとしても誹りは受けない物なのです。

実際に、ニコラス・スロニムスキーは自著『Thesaurus of Scales and Melodic Patterns』の跋文にて ‘Chord of the Minor 23rd’ として根音・長三度・完全五度・短七度・長九度・完全11度・短13度・減15度・短17度・短19度・減21度・短23度音という三度音程を累積させる事で半音階の綜和音構築を試みる和音を紹介しており、これが属和音上の半音階の総合である事から芥川也寸志が自著『音楽の基礎』にて「属二十三の和音」として紹介し、その後のエドモン・コステール著『和声の変貌』の日本語訳にて小宮徳文が芥川也寸志に倣って「属二十三の和音」として訳を充てた事もあり、日本国内に於ては「属二十三の和音」として知られる物です。

属二十三の和音は、基底部分のドミナント7thコードは勿論、短七度調域のドミナント7thコードと減八度調域のドミナント7thコードという3種の属和音を包含している複調状態であるとも言えます。その様な状況を好意的に解釈すれば、半音階社会を標榜する社会観で生じたドミナント7thコード上で全音下や半音下のドミナント7thコードをスーパーインポーズするという事は半音階社会に靡いた音使いになるとも言える訳です。

無論、属二十三の和音は三度音程を「恣意的」に累積させた構造ではありますが、属和音が上方倍音列の「引力」によってその和音機能が高まるという自然の摂理を思えば、半音階を恣意的な三度音程で羅列しようともそこには3種の属和音の引力が巧い事作用している事でもあり、半音階という12個の音が3種の属七という分子構造となるべく姿へと形成するそれらは深い示唆を感ずる物です。

その深い示唆とは、属七が持つ強い機能の呪縛からはどうしても逃れられずに半音階の総和音でも3種の属和音の引力が形成されている事が調性への呪縛として解釈せざるを得ないという訳でもあり、セリエルが調性からの解放を目指した事が皮肉にも属七を優勢に聴かせる途端に3種の属七がクラスター状(※転回すれば基本音を根音とする属七と、基本音の半音下と全音下にも属七が犇めき合う構造)になってしまっている事が判り、自然の摂理の強さをあらためて思い知らされるという事です。

その恣意的な累積によって生じた和音は、単なる偶発的な半音階の総合などではなく寧ろ「誘引」されるべき力を備えている和音であるとも言えるのです。

坂本龍一が師事した松本民之助の自著『作曲技法』p.211では、《結合に不都合な旋律進行が起らない限り、すべての属七は他のすべての属七につながることができる》とあるのは実に重い言葉であろうと思います。

その様な状況下でのドミナント7thコード上に於て、通俗的な理解の下では埒外とする減15度が生じても、元来半音階的社会を標榜する世界観であれば誹りを受けぬ音使いなのであり、それを線的にではなく、和声的にも聴かせようとするのは素晴らしい術と言えます。故に、分散和音フレーズとして同小節2拍目に置いた短前打音の装飾音符 [ces] の後に [c] を繰り返さないのは、D♭7ありきの響きを目指しているのは明白でありましょう。

但し、減15度の余薫を感じ取った後にはD♭M7の響きが優勢となるという事も2拍目以降に明示している通りです。

そして同小節3・4拍目では「EM7(♭13)」の分散フレーズが層され、このコードは異名同音的に [fes・as・ces・eses・deses] として、特に [fes・ces] という音を他の調域とのコモン・トーンとして取り扱う為の音の余薫として後にも現れるので、調的に見れば脈絡の薄い因果関係であろう遠遠い「EM7(♭13)」が突如現れるのは、ピアノ・ソロの3〜4小節目でロ長調音組織としてセスクイトーン転調をした状況に似る因果関係とも言えるでしょう。

10小節目で最も注目すべき点は5連符フレーズであります。本曲のピアノ・ソロの理解の浅い人はこの箇所のみならずピアノ・ソロ全体はルバートな演奏だとしてしか耳にしないでしょうがクリックを基にしたリズムであるからこそ、こうした細かな難しいリズム構造が明らかになる訳です。とはいえそれを何某かの読み取りづらい高次なリズム構造としてではなく「ルバートふう」に思わせて丸め込ませる坂本龍一のプレイもあらためて評価されるべきでありましょう。

同小節の最初のコードは「CM7 omit5」としています。五度音を明示的にせず、直後のAm7の七度音がそれを補強する様な形になっています。

処がAm7はヴァリアント・コード(※基となる和音の長・短の変化で生ずる和音)に変じて、しかもその和音は硬減長七という「AM7(♭5)」になる訳ですからこれまた畏れ入るばかりです。ジャズ/ポピュラー和音では硬減和音を別種の体系としてコード・サフィックスには充てておりませんが、スピネッタ・ハーデのアルバム『Alma de Diamante』収録の「Sombras En Los Alamos」では硬減和音を聴かせる好例のひとつであります。

10小節目3拍目に於て ‘anticipation of A Ionian’ としているのは、Aアイオニアンのアンティシペーションが現れている事を示しており、先行和音が [a] を根音とする硬減長七だった事を思えば、Aアイオニアンに変じた状況を示す事は瑣末事では片付けられない状況なので明記しております。

それにしてもこの10小節目4拍目でのAsus4の、内声に [d] を配して後続の [cis] に進行するそれはあまりに娥しいと思います。

そうして11小節目にもシュスパンシオンが現れオシア小節で注釈としているのでありますが、先行のAsus4から茲ではA△に変じている事があらためてお判りになるかと思います。その直後の11小節目2拍目ではE♭M7へと減五度進行するので、矢張り楽曲全体としては減五度の同義音程である三全音というオクターヴを半分に分割する事で半音階を誘引させる事を決して忘れる事はせずに、半音階社会を俯瞰している事をあらためて知る事が出来るかと思います。

従前のピアノのフレージングはセスクイトーン進行という突飛な脈絡があったに過ぎず、三全音調域を堂々と往き来していたのはベースの側であった訳ですから、漸く本性(=調的ではなく厳かな半音階社会の姿)を現して来たという風に耳にする事ができるでしょう。

同小節2・3拍目はE♭M7の分散、そして4拍目はFM7 omit5と表さざるを得ないのですが、いずれにしてもスケールワイズ・ステップのパラレル・モーションが視野に入るという訳です。

12小節目1拍目では再度E♭M7に戻って、直後の2拍目ではA△に再度戻るという事に。つまり、11小節目でのそれを逆行する形を成している理由です。

同小節2拍目弱勢では短二度ベースとして [b] の下部付加音。構造的には「A7/B♭」という状況になるという訳です。

同小節3・4拍目ではE♭M7に対して下声部はCリディアンを想起します。E♭M7の調域を確定するまでには至りませんが、変ホ長調の主和音か変ロ長調の下属和音が視野に入り、それに対してト長調調域のCリディアンという訳ですから、Ⅵ度/Ⅲ度調域同士のポリモーダルの世界観で奏する必要があります。

ト長調に対してⅢ度調域を想起した時、そのⅢ度がクロマティック・メディアントという風になれば自ずと「B♭」何某の調域が見えて来ます。このセスクイトーン調域は冒頭でも現れたセスクイトーン転調の脈絡同様に、後述するセスクイトーン調域の重要な示唆でもあるのです。

13小節目のピアノ高音部のトリルはトリル表記を避け、拍頭抜きの2拍15連(quindecuplet)で表しました。低音部で採るハーモニー想起としては1拍毎に、D♭7 -> D add4 -> GM7 -> AM7(♯5)という状況を示しております。

14小節目1拍目弱勢3連符で生ずる [gis - cis] の2音に対して ‘a’ という小文字が付されておりますが、これはアンティシペーション(先行音)を示しております。

同小節のハーモニーは1拍目がGM7、2拍目が三全音進行を採るC♯7、3・4拍目がDM7と進行しておりますが、過程のC♯7 -> DM7というコード進行は異名同音を恣意的に操作すれば半音上行進行のドミナント・モーションも視野に入る物であり、これは属啓成の『作曲技法』に詳しい例でもあります。

加えて同小節3・4拍目でのベースはDリディアンのミラー・モード [d・c・b・as・g・f・es・d] =Dロクリアンとの併存で生ずるフレージングという事を意味します。Dロクリアンが変ホ長調=E♭の調域にある事を勘案すれば、E♭に対してDM7というコードが響いている状況とも言えますが、ベースは決して [es] を明示的にしているのではなく、もっと多様なフレージングをしているので、三全音調域を横断するかの様な俯瞰した物と同様に、「短二度調域」で音楽の世界観を横切っているという事でもあります。

いずれにせよ、三全音も短二度も半音階社会にとって非常に重要で示唆的な音程である事を思い起こせば、あらためて半音階社会を標榜する為のフレージングが施されている事がお判りになるかと思います。

15小節目1・2拍目の大譜表の低音部と高音部を跨ぐ連桁とスラーのそれは、もうお判りかと思いますがドビュッシーを模した譜面〈ふづら〉でありますね。但し、和声的なそれは1拍毎に変化しており、1拍目のE♭M7から2拍目はAm/Aというポリコードという風に三全音進行かつヴァリアント・コードの併存という状況から、4拍目ではアーサー・イーグルフィールド・ハル宜しくの、マイナー7thコード上の♯11th音が登場しているのですから、まさに近代和声茲に極まれり、という訳です。

ハル著『近代和声の説明と応用』の中には、こうした特徴的なマイナー7thコード上での♯11thが出て来ますが、♯11thは♭5thとの異名同音ではあるも、決してハーフ・ディミニッシュと同一ではなく全く別のコードです。なぜなら完全五度音と♯11thが併存しているのですから♭5thと同一とは呼べない訳です。

加えてハルの示すこのコードの重要な示唆は、属和音ではない副和音が三全音を包含している事実。つまりドミナントという呪縛からカデンツを標榜しない多様な世界観で生ずる和音の例示でもある訳です。

下属和音上に♯11thが生ずる様に、副和音で三全音を生ずる事は下属音ばかりの特権ではないという事でもあり、マイナー9thコードに♯11th音を付与すれば、基底の和音の短三度上の短和音というポリコード、つまりGm7(♯11)を「Gm9(♯11)」に置換した場合、基底の「Gm」に対して「B♭m」が併存する複調をも視野に入るという事を意味します。

加えて、ハルばかりでなくヒンデミット著『作曲の手引』にも三全音を包含する様々な型(=多くはジャズ/ポピュラー音楽界隈では見られないもの)も列挙されているので参考にしていただきたいと思います。

そうすると、「Gm7(♯11)」上で和声的な存在ではなくとも [des] が存在する根拠は大いにあり得るのであり、ピアノの高音部の拍頭およびベースに目を向けると矢張り使われているのですね、[des] という音が。

この音は和声的な貢献をしているのではなく、ト短調と変ロ短調をとの複調を示唆している世界なのであり、それを私がコード表記の解釈として「Gm7(♯11)」としているだけであるので、実際には複調を示唆した世界観であるという事を理解されたし。

また、美川憲一の「さそり座の女」のサビの結句部となる《一途な星よ》の「ほしよ」の「し」のブルー五度(ホ短調の♭Ⅴ)に対して原曲はハーモニーを充てられておりませんが、この変ロ音を「和声的長音階Ⅶ度上の減七・短九の和音」(※和声的長音階のⅦ度上に生ずる九の和音=♮Ⅶを根音に、短三度、減五度、減七度、短九度の和音で詳しくはマルセル・ビッチュ著『調性和声概要』p.57に例示)の九度音という風に当てると、和声的長音階としてⅥ度が変ずる前の純粋な長音階としての変ロ長調の平行単調がト短調=Gmとしての複調の状況を誘い、互いにEmとGmというセスクイトーン調域同士でのポリコードを生ずる事にもなり、当該箇所に「Adim7(♭9)」を充てれば恰も短調ⅳ度上の和音が変化する様にも響く為、今回幾つか例示した近代和声の参考になると思います。

誤解していただきたくはないのですが、今回こうしてリハーモナイズを繰り広げている事を私自身はなにも《オリジナルよりもこの方が良い響きだろ》などとは微塵たりとも思っておらず、オリジナル楽曲の敬意を込めた上で、その魅力を活かして拡張的な楽理的側面を語る例に用いており決してオリジナル作品を冒涜するものではありません。加えて、私の今回の創作に限らず過去のリハーモナイズやカヴァーの類も含め、どれほど手を施そうとも私はオリジナルへの愛着は絶対的な物として捉えているのでオリジナルの魅力が上書きされる事など到底有り得ません。

通俗的なコードだけではなかなか触れる機会の少ない近代和声を過去の名だたる名曲に落とし込んで《こうやって使うと手を余す様なコードも使えるでしょう!?》という姿勢で例示しているだけなので誤解なきようご理解いただきたいと思います。

扨て、「さそり座の女」の1番のサビでの《さそりの星は》の「のほしは」の「の」の箇所および2・3番での同一箇所は総じてピッチ・イントネーションとして微分音的に低く取られます。

原曲はドミナント部であるので、ドミナント・コード上の五度音=音階上では短調上主音(ⅱ度の音)がやや低く採られるという事になります。ヴィシネグラツキー流に言えば、ドミナント・コード上での「短五度」という風に言う事もできます。

1972年オリジナル版「さそり座の女」の同箇所は1番が36セント低く、2番が21セント低く、3番が42セント低いという状況です。

人間の声というのは機械の様に一定のピッチが鳴り続けるのではなく実際には揺らいでいるので、その揺らぎが音量ではなく音高での差が拾う箇所で違いが生ずるのは、実際に歌われる音価が微妙に違うからであります。

とはいえ「短五度」直後の同度進行(=同じ音高を複数回発する)はドミナント・コード上の完全五度の音にする訳ですから、このイントネーションの起こりは偶然ではなく敢えてやっているのであろうと思います。いずれの箇所でも粗暴な感じで音価を短く吐き捨てるかの様に発しているのは、そうした吐き捨て感で歌った方が僅かなピッチの差異が一番良く表れるからなのでありましょう。これはもう、美川憲一流の歌い方で発せられる独自の技なのだと思います。

オリジナルは意外にもハーモニーは希薄で、メロディーの線が効果を発揮しているという状況である事から強固なメロディーの線はハーモニーを稼ぐ事なく存在感が強く発揮されるものだということをあらためて認識させられるのですが、ドミナント・コード部は些か長いのも亦事実ではなかろうかと思います。

私は迂回終止を採ってリハーモナイズさせる事とし、仰々しくハーモニーを充てたという訳ですが、長調導音九の変形(=変化音)として、変ロ音を主音とする和声的長音階のⅦ度上の減七・短九の和音=「Adim7(♭9)」を充てたという訳です。

今回は長調導音九の和音の変形を複調由来のポリコードとして用いる為に「さそり座の女」の当該部分をリハーモナイズして譜例動画を作る事にしましたが、和声的長音階のⅦ度上の五和音(減七・短九)が用いられている箇所は譜例動画中《一途な星よ》の「ほしよ」の「ほ」の部分の和音に用いております。

16小節目1拍目は和声的な状況はA7でありますが、2拍目の後続和音にはドミナント・モーションではなく複調を生じています。ピアノの低音部はE♭リディアン・ドミナントであり、高音部はGハンガリアン・マイナー(=ジプシー)であります。これらの調域がセスクイトーン調域に依る複調である事で、先述のセスクイトーン調域での複調とやらが茲に実を結んでいる事の意味がお判りになろうかと思います。

こうした複調同士を俯瞰して見た時、三全音として見る事の出来る音程が存在する事に気付く筈です。そこであらためて、先述の松本民之助の『作曲技法』の一文を思い返して下さい。そうする事で、こうした世界観を是認して何ら誹りを受ける事のない物だという事があらためてお判りになろうかと思います。

そうしてピアノ・ソロ最後の同小節3・4拍目でのコード想起はE♭7のオルタード・テンションを念頭に起きつつ、減15度をも想起し、減15度相当の [eses] =異名同音としてのD音で締めくくる、という構造に成っているという訳です。茲の2:3構造の5連符も心憎いばかりです。

そうしてメイン・リフとして17小節目として嬰ヘ短調へと転調する訳ですが、このツイン・ベースの構造も非常に良く出来ております。

嬰ヘ短調を示唆しつつ減五度相当の [c] が出現するのは、ブルーノートに慣れ親しむ現代社会の人々には物珍しい響きではありませんが、減四度 [b] をサブベースで明示しているのは畏れ入るばかりです。

このサブ・ベースの各小節3・4拍目での3音 [g - a - b] の [a] を、私は [gis] にして初稿時のデモと譜例を作成してしまったので、現在ではそれらいずれも修正を施してアップしております。

また、サブ・ベース各小節2拍目弱勢で生じる [dis] を初稿時では [es] にしておりましたが、ブルー五度 [c] からの順次上行の線は自然短音階へと変じながらドリアンの♮6th音へと変ずるという風に解釈をあらため、こちらも表記を変えました。

加えて、ピアノ・ソロ部13小節目での2拍15連で示したトリルですが、初稿時は32分2拍5連として書かれておりましたが、2拍で15音なら32分音符で2拍の16音よりも遅い音価であろうという事に気付き、こちらも連桁を修正して16分2拍5連として示しておりますのであらためてご容赦願います。

減四度についてはスティーリー・ダンでも私は解説しているので、ブログ内検索をかけていただければ「Black Friday」のサビを筆頭に引っ張って来るので、興味のある方は当該記事に目を通してみて下さい。

これにて「Stairs」ピアノ・ソロ解説を終えるとしますが、運指面でも参考になるかと思い、ソロ・ピアノとして鍵盤の打鍵が判る動画を続いて繋げておりますので併せて参考としていただければ幸いです。

とはいえ、メイン・リフであるピアノの最低域でのオクターヴ・ユニゾンでのベース・サウンドにサブ・ベースとなるテナー・ベースまでもが加わる非凡な世界は、嬰ヘ短調のリフであるにも拘らずブルー五度はおろか減四度まで周到に仕込まれているのが見事な世界観です。

細かな部分は後ほど詳述する事にしますが、1981年の冬場に『テクノデリック』は発売されたのでありまして同年の春先の3月には『BGM』が既に発売されていた事もあり、矢継ぎ早にリリースされるYMOのアルバムに対しては色々な臆測が飛び交った物です。

《『BGM』の売れ行きがよほど悪かったのだろう》

《概ね矢継ぎ早にレコードをリリースする時は、契約終了を急いでいる事が多いのでYMOも解散が近いのではないか!?》

という噂が飛び交った物でありましたが、それらの噂の精度は低かろうとも強ち間違いではなかった事でありましょう。

81年新宿コマ劇場でのYMOウインター・ライヴはそれはもう非常に素晴らしかったもので、ミニマル志向と未来派(1910〜20年台初頭のフューチャリスモ)をあらためて異化させたアイデアと、サンプリングを駆使する事で、その先鋭的な音と舞台美術には圧倒・瞠目という風に筆舌に尽くし難い程に素晴らしい物であったと記憶しております。

当時のサンプリングというとE-mu社のEmulator IとLMD-649という松武秀樹と東芝の技術者らの協力によってNECのPC-88をベースにプログラミングされたものを使用していたのは有名な話でありますが、メモリ容量を稼ぐ事の難しい時代に於ては打楽器系統の発音時間の短く済む物で無ければ十分な音としてサンプリング出来ないという側面も。

エイリアス・ノイズを防ぐ為のロール・オフのプログラミングなど当時は相当難しい物でもあったでしょうが、サンプリングされたデジタル黎明期にある独特の質感を備える音は今猶通用する音の変化であると信じて已みません。

扨て、本題に入り「Stairs」について語りますが、私が最初に本曲を耳にした時の第一印象は

《嗟虖、YMO版「チュニジアの夜」だな》

という印象を抱いたものでした。

オリジナルの「チュニジアの夜」はディジー・ガレスピーの作品で、ガレスピーおよびバド・パウエルの演奏も有名ですが、私がイメージを抱いたのはチャカ・カーンのカヴァーする「チュニジアの夜(And The Melody Still Lingers On)」の方だった訳です。

なぜなら、ハービー・ハンコックのアレンジによるツイン・ベースは最低域にエイブラハム・ラボリエル御大のスラップ・ベースに加え、テナー部にハンコック本人によるクラヴィターでのテナー・ベースにて低声部を作り上げているという世界観と「Stairs」はまさにツイン・ベースという所が重なるが故の理由です。

ハンコック奏するクラヴィターのシンセ・ベースのフレージングはEW&Fのアルバム『Raise!(放題:『天空の女神』)』収録の「You Are A Winner」のベースのオマージュではなかろうかと思える程でもありますが、どちらのアルバムも相当売れた物でしたからある意味ではポルタメントをふんだんに活かしたシンセ・ベースとしてのひとつの在り方というフレージングとしての拍節構造は誰のものでもない程に彌漫していたのであろうとも思えます。

そうしたツイン・ベースによるアンサンブルというのが「Stairs」の特徴でもあるのですが、以外にも、メイン・リフとなるオクターヴ・ユニゾンでのピアノ・ベースに耳を注力され過ぎてしまって肝心のサブ・ベースを全く聴いていない人が多いのも意外な特徴でもあります。1拍目拍頭のみの休符で八分音符でフレージングしているにも拘らず。

本曲のメタリック感は、同時期に並行して活動していた高橋幸宏と鈴木慶一によるユニット、ビートニクスのアルバム『出口主義』収録の「Une Femme N’est Pas Un Homme」にも投影する事が出来るだろうと思います。

これほどの機械的かつエレクトロ感を前面に押し出した世界観は、作り手が形而上学的な世界観構築に横溢している事があらためて窺い知れるのでありますが、やはり同時期のスネークマン・ショーのアルバム『死ぬのは嫌だ、恐い、戦争反対』収録の「今日、恋が」が坂本龍一のアレンジによって「サラヴァ!」の再来と思える「人間的」なアンサンブルを聞かせているのですから、彼らの当時の振れ幅は相当に広い見渡しで音楽を俯瞰していた事でありましょう。

当時のサンプリング黎明期に於て最も腐心するのは意外にも忘れやすいのが収音技術および収音のための機材のクオリティでありましょう。YMOの収音するサンプリングのそれらの多くは、収音によって取り込まれやすい環境音が巧みに削ぎ落とされており、収音には相当注力されていた事もあらためて窺い知る事の出来る物です。

工業的なサンプリング音は楽曲冒頭から使われているのが特徴で、徹頭徹尾2種類のSEが鳴らされます。ひとつは各小節毎の1・3拍目拍頭で鳴らされる音と、2・4拍目八分裏で鳴らされる音です。

前者はジャックハンマー系の音として私は今回、Native InstrumentsのBatteryの工場系のサンプルからジャックハンマーの音を用いてピッチを落として加工した物に加えてLogicのSculptureの’Melodic Metal’という音色にフェイズ・ディストーションを通してピッチを落とした音を混ぜて32分3連のモノラル・トレモロを通してオリジナルのジャックハンマー系を模倣して作っております。

もうひとつのSEの方は今回私はそれを「擬似ミューテッド・カウベル」と呼びますが、これは15種類の正弦波を重ねて作っており、決してオリジナルのSEを勝手にサンプリングした物ではありません。

ミューテッド・カウベルをIRCAMのAudioSculptを用いて部分音(パーシャル)を解析させ、主要な15個のパーシャルを私が適宜選択して抜粋した訳という訳です。

それらのパーシャルはそれぞれの音高を今回の譜例動画冒頭にて明示しており、各パーシャルに付される増減値は幹音から数えたセント数を表しております。

私の制作環境はどうしても旧Mac OSが必要である為Logic Pro Xは10.4.8基準となるという理由に依り、現行バージョンのサンプラー・インストゥルメントであるSamplerではなくEXS24を基準に語る事はご容赦願いたいのですが、EXS24に何もサンプルをロードさせない状態でのデフォルトの状態で「正弦波」を鳴らす事が可能なので、あとはピッチを僅かに増減させれば実現できるという事を前提に理解していただきたいと思います。

そうして適宜微分音の設定を施したパーシャルを譜例動画で表されるLogic Pro X内のルーティングの様にアウトプットを設定し、まとめたパーシャルを同様に例示される「Bitcrusher」のパラメータにした上で、各パーシャルをBPM≒94で32分音符の音価で鳴らせば、ほぼオリジナルの擬似ミューテッド・カウベルに近い、今回私が譜例動画に用いたそのままの音を実現出来るので騙されたと思ってお試し下さい。

なお、擬似ミューテッド・カウベルに付された番号が1〜15の順番に振られていないのは、単に私が制作段階で順番を気にせずにインストゥルメント・スロットに割り当てて行っただけの事なので、一部の番号が順次振られていないのはご容赦願います(笑)。インストゥルメント・トラックの方にも付した番号とパーシャルの方の番号を一致させれば問題なく実現できる様になっているのでご理解願いたいと思います。

念の為に、私の制作した15個の正弦波用の各トラックネームに対してMIDIノート・ナンバーを基準にセント数の増減を充てておりますので、併せて参考にしていただければ幸いです。

では、茲からピアノ・ソロの譜例動画の解説をして参りますが、譜例動画冒頭に付された小節番号は、楽曲オリジナルの小節番号ではなく飽迄ピアノ・ソロ冒頭からの小節番号だという事を念頭に置いていただきたいと思います。

ピアノ・ソロでの調号は、冒頭小節に合わせてヘ短調として16小節の間調号はそのままにしているものの、実際にはロ長調の構造が現れたり、複調が現れたりするので採譜者としては調号を充てない方がよっぽど表しやすいのに、と嘆息した物です。

とはいえ、過程ではヘ短調を余薫として用い乍ら複調を提示する状況もあるので、ヘ短調の音組織が持つコモン・トーン(共通音)の重要性をあらためて知らなければならない状況がある為、ヘ短調表記に固執しております。

また、ヘ短調という状況を機能和声的にカデンツを遵守するという楽曲ではなく、クロマティシズムを追求した世界観であると同時に、ベース・ラインのウォーキングのそれは一般的なジャズのウォーキング・ベースの様なジャズ語法のそれとは大きく異なり、フレージングのそれは一般的なジャズ理論の範疇ではなかなか理解に及ばないアプローチが頻出します。追ってそれについては詳述します。

本曲のウォーキング・ベースにクロマティックな順次進行が頻出する状況を判りやすく説明すると、例えばノン・ダイアトニックなコード進行としてスケールワイズ・ステップ進行というコード進行が生じたとします。そうしたコード進行の過程には、ダイアトニックな状況では決して現れないクロマティック=半音の線運びが概して隠されている物です。

半音階という状況を常に俯瞰する状況であるならば、和音が調的な断片として響きを表すとしてもその和音の行き先はダイアトニックな進行ではないのだから、それを前提に《ベースの側が半音階で紡いでおきますよ》という状況として喩えると、単なるクロマティックの羅列として判断するのは早計であると言えます。

つまり、単なる半音の上下する順次進行が現れていたとしてもそれは、ベーシストの運指からすれば単純な動きでしか無いでしょうが、フレーズとしては、ダイアトニックを標榜していない状況でのクロマティシズムを追求した紡ぎ方だと捉える必要があるのです。

例えば、次に例示する曲はスタンリー・クラークの85年リリースのアルバム『Find Out!』の同名タイトル曲「Find Out!」のサビ終盤のブリッジを抜粋した譜例動画なのでありますが、コード進行のそれを見ればお判りになる様にノンダイアトニックな進行になっております。譜例内の赤く示した音符を見れば一目瞭然ですが、そこには半音進行が忍ばされている事があらためてお判りになるかと思います。

この様に、ノンダイアトニックだからこそ密かに忍ばされるクロマティシズムの姿を確認する事ができる訳です。半音階社会へと寄り添うからこそ半音進行も潜んでいるという事の典型的な例と言えるのです。

ですので、今回のピアノ・ソロ部分でのベースは、それがハーモニー的に大きな関与として形成していない箇所では特に触れる事はしません。そこに半音階的な流れがある時は、クロマティシズムの追求の上で齎されている「紬」なのだ、と。

今回の譜例動画でのベース音は、オリジナルよりもフレージングが解りやすい様に1オクターヴ上の音を付与しています。オクターヴ上にアコースティック・ベースを鳴らし、そのオクターヴ下が再生される様にピッチ・シフターを噛ませ、更にシンセ・ベースをオリジナルの音域とオクターヴ上を2オシレーターにして再生しています。

ピアノ・ソロ1小節目。付点16分休符を置いてからの演奏はルバートふうな演奏となる事を冒頭から示します。背景はクリックに合わせたリズムだというのに西洋音楽のバロックから脈々と受け継いだ「窳(いびつ)」な拍節構造を予見させる物です。

西洋音楽の演奏というのは「バロック」という言葉もまた「いびつ」という意味もあり、こうした人間味のある演奏こそが譱い物とされる所です。工業的なカッチリと嵌ったリズムに人間味という対比が加わる事で、リズム面では正確な状況と不揃いの状況が混交とする事で、異なる2つの世界観の同居という風に表現されて行く事になろうかと思います。

そうした「いびつ」な状況というのは、後にフランスではノート・イネガルという表現方法も生まれて行きました。

また音楽には、その世界観構築の為に対義的な相反する構造を落とし込むもので、長調と短調も然り、長和音と短和音然り。「明暗」「陰陽」「長短」など感情的な対比構造を表す様にして音の響きにも表れる物で、細かく言えば「雌雄関係」すら音楽には現れます。

楽曲の終止には男性終止(masculine ending)や女声終止(feminine ending)がある他に、リズム(拍節構造)にも男性律動や女性律動が存在したりする物です。

音楽の多くの「女性」的構造は、拍の強勢を叛く様に作られます。その欺きは女性的でありながらも、本曲ピアノ・ソロに於て拍の強勢部が明示的な時には男性的な姿として捉えて行くと、より乙張りが深く理解できる事でありましょう。

1小節目は「A♭△7」の構造です。ですが根音と採るに相応しい [as] が後方に置かれるのは、顔全体を見せずに顔を覆った様な感じでもあります。ハーフ・ペダルはほんの僅かな間だけ掛る様に。

尚、1〜2小節目のベース・ラインはロ長調でのBアイオニアンの鏡像音程です。1小節目2拍目で臆面もなく [g] が表されるのは [h] の長三度上が [dis] であるので、その鏡像が [g] であるという事です。因みにBアイオニアンの鏡像音程は [h・a・g・fis・e・d・c・h] となり、Bフリジアンでもあります。

鏡像も実像も無関係にロ長調を基準とするならば何故1小節目3拍目に [ces] などと置くのか!? という疑問を抱かれるかもしれませんが、ロ長調というのは「方便」なのです。「A♭△7」上でロ長調およびその鏡像が用いられる事で生じた「埒外」な音というのは、後に現れるであろう複調のスイッチとなる暗示なのです。

ダイアトニックな世界観ならば「A♭△7」上でロ長調など詭弁にも程があります。然し乍ら両者には異名同音的なコモン・トーンがあります。[as] と [gis] など最たる物です。これらが起因材料と為して互いに作用し、[h] と見せかけた音が [ces] だったという仕掛けも見られる様になるという訳です。

ロ長調という基準の為ならば [h] という明示は必要ですが、ロ長調という存在は架空に想起される世界観であり、ロ長調の鏡像すらも使っているロ音に [h] を明示させる必要など、この世界観には無いと言えるでしょう。但し、楽理的な側面に於て音楽構造を読み取る上で「ロ長調」という別の基準が必要となるという訳でしかなく、表記の上ではその先の事を思えば寧ろ [ces] の方が重要であるという事の示唆なのであります。

では、1小節目3拍目に生ずる [a] はロ長調の鏡像でもあるのですが、ロ長調と三全音関係にあるヘ長調の音組織 [a] でもあるという風に二段構えで捉えていただくと、今後のベースのフレージングに於ては非常に柔軟に理解できると思います。そうすれば直後の4拍目での [c] の出現理由もお判りになる事でしょう。

つまり坂本龍一は「A♭M7」に対して三全音の2等分=1オクターヴの4等分=セスクイトーン調域のひとつ=ロ長調を見越し、そのロ長調の鏡像音程とロ長調の三全音複調=ヘ長調を用いてクロマティシズムを強行させているという訳です。

2小節目も先行小節同様ですが、ピアニッシモの [c] はとても重要です。後述するシュスパンシオンを茲では表記の上では用いずに、32分休符と32分音符とした上で、後続のタイへの逆付点としたのは、連桁を解除してピアニッシモであり乍らも存在としては浮き立つ様にさせて響かせる意味と、その後のシュスパンシオン表記との対比という風に示しておきたかったが故の表記であります。

ベースの方は「A♭M7」に寄り添う様にして来ますが、2・3拍目では変イ長調音組織の音階外となる [ges・e] が奏されているのが判ります。[ges] はロ長調音組織の異名同音 [fis] なのですが、この異名同音を足掛かりにして [ges] は他の調域を誘引して来る材料でもあるものの、それを [g] への上行導音に響かせる事で [f - ges - g] のダブル・クロマティックでクロマティシズムを強化しつつ、強い不協和および違和感を払拭させようとする狙いがあるのだろうと思います。

直後に [e] が附されて変イ長調の平行調であるFmの主音への導音として配置してあるのも、序盤のメロディックなピアノに対する配慮となる事でしょう。

3小節目。ピアノはセスクイトーン上行転調と為します。2020年初頭、YouTubeではDr.キャピタル氏がノンダイアトニック三度/六度転調のそれを「クロマティック・メディアント」として動画を披露した事は記憶に新しいものですが、西洋音楽界隈ではこうした進行は昔から「六度進行およびⅥ度進行」として呼ばれていた物でした。

六度進行が意味するものは、六度上行および六度下行のいずれも含む意味としての事であります。上下の「中音」への進行として、それがダイアトニックに生ずる上下の中音ばかりでなくノン・ダイアトニックの半音階的変化を施した上下の中音、ゆえに「クロマティック・メディアント」と称されるという訳であります。

ピアノはロ長調音組織で「BM7」の分散和音を奏でますが、ベースの方は相変わらずロ長調音組織だけに留まらずニ長調音組織の鏡像音程 [d・c・b・a・g・f・es・d] を忍ばせているので [g・a] が現れたり、[h] の先行に [b] が生じているのがお判りかと思います。

3小節目4拍目でのベースの [his - cis] は、1〜2小節目で生じていた変イ長調の余薫をロ長調の近親調に寄り沿おうとする事に依る [c・des] をそのままの表記で書けば調号からの影響はそのままで良いのですが、実際には調域を越えようとしている事の示唆を表記の上で明示しております。

4小節目4拍目以降のピアノは後続の5小節目1拍目までおよぶスタッカーティシモに依る2拍5連の演奏は難しい事でありましょう。これを平然とやってのける坂本龍一の素養の高さをあらためて思い知る訳でありますが、Finaleの楽譜編集でも小節線や組段を跳越する連桁&連符鉤は、Finaleガイドブックでも数ページに亙って割かれて説明される程に難儀する物であり、今回の楽譜編集で最も骨が折れた箇所と言っても過言ではありません。

4小節目3拍目での低音部で書かれるピアニッシシモの [dis] は耳を澄ませて感じ取ってほしい音です。

4小節目のベースに目を向けると3度および5度の重音が頻出して来る事が判ります。この音域での重音は、聴覚の臨界帯域幅から対照させても、協和に聴こえる音程すら不協和に聴こえてしまう音域であるので、坂本龍一の意図は「溷濁」にある事は明白なアレンジでありますが、決してその不協和による溷濁は不明瞭なのではないという点が心憎いかと思われます。

5小節目の先行小節からの2拍5連の後のトリルは、トリルとして簡便的な表記は避けて実奏に即した形で表しました。フランス式連桁は、こうした細かな音符でも背景の五線とで網線が発生せずに仰々しくならないのがあらためて良いと感じますね。

Finaleでのプラグインでのパターソン式の連桁でのフランス式のそれは、連桁および連符内の音符/休符を充填させないと巧く適用されなかったり、フランス式連桁を適用させた後に大譜表の低音部・高音部を跨ぐ連桁を施すと元に戻ってしまうという不機嫌な挙動を見せる事もあり、今回のフランス式連桁の一部はIllustratorに頼らざるを得ない部分もありました。

そうした不機嫌なフランス式連桁が不完全となってしまった物もIllustrator上で編集して解りましたが、一応、符幹のパスは切断されてはいるもFinale上でそれが視覚的に消えていないという事があらためて判りました。唯、結局のところIllustratorが必要になってしまうというのは煮え切らない思いがあります。

扨て本題に戻り、5小節目4拍目でもピアノ・パートの付点16分音符による [3:3:2] 構造ですが、こうした拍節構造は高橋ユキヒロの「La Rosa」のハモンド・オルガン・ソロのフレーズでも頻出している事もあり、坂本龍一の特徴的なプレイとしては特段珍しくない物ですが、実際にこうして弾くのはかなり難しい物です。しかも [f - fis] とフツーにダブル・クロマティックで [f - fis - g] と順次進行させずに、複音程を介在させての短九度跳躍させている所が実に心憎いと思います。

6小節目1・2拍目は「CM7」としての響きであり、3・4拍目が「FmM7」という響きとなっている事がお判りになるかと思います。かなりしつこくハーフ・ペダルを明示しておりますが、1拍毎にゆっくり踏み込むレガッティモ・ペダルと認識されても良いでしょう。

7小節目1拍目低音部で現れる [ces] は凄いですね。これにより響きとしては「E♭M7(♭13)」を形成するので、ウォルター・ベッカーも好んで使うこのコードは、ハーモニック・メジャーのモードを想起していれば良いのですが、それにしても忍ばせ方が巧み過ぎると思います。近代和声を知り尽くしているが故の娥しいプレイです。

7小節目4拍目では先行和音から七度音が下行変化するので響きとして「E♭7」へ移行する事になるのですが、後続和音を見ればお判りの様にドミナント・モーションをする為のドミナント7thコードではなく、スケールワイズ・ステップとしている和声的装飾なのは明白であります。

8小節目のピアノは低音部中央ドである [c] のシュスパンシオンと共にオシア小節が付与されているので、シュスパンシオン記号を充てたそれの実奏が注釈としてお判りいただけるかと思いいます。

このシュスパンシオンから始まる分散和音は、コード表記としては「D♭M7」として留めているものの、実際には [e] まで跳躍している事からお判りの様に、この部分の和音は「D♭M7(♯9)」と捉える事も可能な箇所であります。

加えてこの [c] のシュスパンシオンには和声を纏わない単音である事も素晴らしいと思えます。私はツイッターでも呟きましたが、和声を纏わせないそれは愛しい女性の衣服を脱ぎ捨ててから行為に曁ぶかの様な、直後の分散和音が体を絡め合う様な情景すら浮かべてしまいそうになるもので、とてもエロティックな振る舞いだと思います。

通俗的なコード表記しか知らない者からすれば、ドミナント7thコードはまだしもメジャー7thコードに♯9th音を充てるなど鼻で嗤われそうですが、メジャー7thコード上の♯9th音はマルセル・ビッチュ著『調性和声概要』でも冒頭から例示されている程の物であり、普通に考えても短調音組織に依る短調のⅵ度上の和音である事は明白であります。

またメジャー7th(♯9)は、「♮Ⅶ△/Ⅰ△」というペレアス和音というポリコードの断片(※♮Ⅶ△の第5音省略)ともなるコードである為、このコードの世界観がどういう意味を持つか、という事があらためて窺い知る事が出来るであろうかと思います。

そうした特徴的な [e] の直後に [es] へ変じる訳ですが、コードが予見しているのはその直後の下向アルペジオで響かせられる「Fm7(♭5)」なのですから畏れ入るばかり。下向アルペジオが現れる直前までは、先行和音の♯9th音= [e] が「D♭M7」上の♮9th音の様にも聴こえさせる訳ですから、こうしたコモン・トーンの使い方はあらためて学ぶ事が多し。

抑もメジャー7th(♯9)は和声的短音階(ハーモニック・マイナー)のⅵ度上の和音であるので、自ずと♯9thは音階上のⅶ度が和声的短音階と変じる前の自然短音階(ナチュラル・マイナー)の下主音が可動的臨時上行変化=ムシカ・フィクタと成して導音を和声的に取り込んでいる姿なのでありますが、その導音が主音へと上行進行を採らずに導音(♮Ⅶ)が下主音(♭Ⅶ)へと変じる所が近代和声、殊に導音が主音へと解決しない20世紀の近現代を思わせる振る舞いでもあるのです。こうした点からも多くを学ぶ事が出来るという事なのです。

8小節目4拍目では「B♭m7」へ下行五度進行をしているので、世界観としては「調的」な演出ともなっているのです。高音部(右手)の方に指番号を付しているので、その辺りもご注意いただきたいと思います。

9小節目のコードは「D♭7(♭15)」と充てましたが、減15度相当のテンション〈畢竟するに単音程に還元すると減八度〉という事を意味するので、それを更に異名同音的に解釈すると、根音から情報に短七度と長七度相当が混在する状況ともみなしうる表記だと言えます。

実際には、D♭7というドミナント7thコード上本体に元々内含するFdimという減三和音とFmという短三和音が鳴るというポリコードの状況をそうした表記にしているのですが、根音のD♭音を省略すれば恰も「FdimとFm」というポリコード状態でもあり、こうした状況を完全音程を持つ和音側を優勢に見た場合「Fマイナー・トライアド上に減五度の異名同音である♯11th音が併存する」という状況でもあり、D♭音がそこに下部付加音として生じているとも解釈しうる状況なのであります。

マイナー・コード上の♯11th音は後述するので、こうした状況が現れているという事を念頭に置いた上で読み進めていただきたいと思います。

ドミナント7thコードが不協和音という性格を纏っている以上、そこに減八度はおろか通俗的なコード表記でのテンション・ノートとは丸っ切り埒外となる音が付与されていたとしても誹りは受けない物なのです。

実際に、ニコラス・スロニムスキーは自著『Thesaurus of Scales and Melodic Patterns』の跋文にて ‘Chord of the Minor 23rd’ として根音・長三度・完全五度・短七度・長九度・完全11度・短13度・減15度・短17度・短19度・減21度・短23度音という三度音程を累積させる事で半音階の綜和音構築を試みる和音を紹介しており、これが属和音上の半音階の総合である事から芥川也寸志が自著『音楽の基礎』にて「属二十三の和音」として紹介し、その後のエドモン・コステール著『和声の変貌』の日本語訳にて小宮徳文が芥川也寸志に倣って「属二十三の和音」として訳を充てた事もあり、日本国内に於ては「属二十三の和音」として知られる物です。

属二十三の和音は、基底部分のドミナント7thコードは勿論、短七度調域のドミナント7thコードと減八度調域のドミナント7thコードという3種の属和音を包含している複調状態であるとも言えます。その様な状況を好意的に解釈すれば、半音階社会を標榜する社会観で生じたドミナント7thコード上で全音下や半音下のドミナント7thコードをスーパーインポーズするという事は半音階社会に靡いた音使いになるとも言える訳です。

無論、属二十三の和音は三度音程を「恣意的」に累積させた構造ではありますが、属和音が上方倍音列の「引力」によってその和音機能が高まるという自然の摂理を思えば、半音階を恣意的な三度音程で羅列しようともそこには3種の属和音の引力が巧い事作用している事でもあり、半音階という12個の音が3種の属七という分子構造となるべく姿へと形成するそれらは深い示唆を感ずる物です。

その深い示唆とは、属七が持つ強い機能の呪縛からはどうしても逃れられずに半音階の総和音でも3種の属和音の引力が形成されている事が調性への呪縛として解釈せざるを得ないという訳でもあり、セリエルが調性からの解放を目指した事が皮肉にも属七を優勢に聴かせる途端に3種の属七がクラスター状(※転回すれば基本音を根音とする属七と、基本音の半音下と全音下にも属七が犇めき合う構造)になってしまっている事が判り、自然の摂理の強さをあらためて思い知らされるという事です。

その恣意的な累積によって生じた和音は、単なる偶発的な半音階の総合などではなく寧ろ「誘引」されるべき力を備えている和音であるとも言えるのです。

坂本龍一が師事した松本民之助の自著『作曲技法』p.211では、《結合に不都合な旋律進行が起らない限り、すべての属七は他のすべての属七につながることができる》とあるのは実に重い言葉であろうと思います。

その様な状況下でのドミナント7thコード上に於て、通俗的な理解の下では埒外とする減15度が生じても、元来半音階的社会を標榜する世界観であれば誹りを受けぬ音使いなのであり、それを線的にではなく、和声的にも聴かせようとするのは素晴らしい術と言えます。故に、分散和音フレーズとして同小節2拍目に置いた短前打音の装飾音符 [ces] の後に [c] を繰り返さないのは、D♭7ありきの響きを目指しているのは明白でありましょう。

但し、減15度の余薫を感じ取った後にはD♭M7の響きが優勢となるという事も2拍目以降に明示している通りです。

そして同小節3・4拍目では「EM7(♭13)」の分散フレーズが層され、このコードは異名同音的に [fes・as・ces・eses・deses] として、特に [fes・ces] という音を他の調域とのコモン・トーンとして取り扱う為の音の余薫として後にも現れるので、調的に見れば脈絡の薄い因果関係であろう遠遠い「EM7(♭13)」が突如現れるのは、ピアノ・ソロの3〜4小節目でロ長調音組織としてセスクイトーン転調をした状況に似る因果関係とも言えるでしょう。

10小節目で最も注目すべき点は5連符フレーズであります。本曲のピアノ・ソロの理解の浅い人はこの箇所のみならずピアノ・ソロ全体はルバートな演奏だとしてしか耳にしないでしょうがクリックを基にしたリズムであるからこそ、こうした細かな難しいリズム構造が明らかになる訳です。とはいえそれを何某かの読み取りづらい高次なリズム構造としてではなく「ルバートふう」に思わせて丸め込ませる坂本龍一のプレイもあらためて評価されるべきでありましょう。

同小節の最初のコードは「CM7 omit5」としています。五度音を明示的にせず、直後のAm7の七度音がそれを補強する様な形になっています。

処がAm7はヴァリアント・コード(※基となる和音の長・短の変化で生ずる和音)に変じて、しかもその和音は硬減長七という「AM7(♭5)」になる訳ですからこれまた畏れ入るばかりです。ジャズ/ポピュラー和音では硬減和音を別種の体系としてコード・サフィックスには充てておりませんが、スピネッタ・ハーデのアルバム『Alma de Diamante』収録の「Sombras En Los Alamos」では硬減和音を聴かせる好例のひとつであります。

10小節目3拍目に於て ‘anticipation of A Ionian’ としているのは、Aアイオニアンのアンティシペーションが現れている事を示しており、先行和音が [a] を根音とする硬減長七だった事を思えば、Aアイオニアンに変じた状況を示す事は瑣末事では片付けられない状況なので明記しております。

それにしてもこの10小節目4拍目でのAsus4の、内声に [d] を配して後続の [cis] に進行するそれはあまりに娥しいと思います。

そうして11小節目にもシュスパンシオンが現れオシア小節で注釈としているのでありますが、先行のAsus4から茲ではA△に変じている事があらためてお判りになるかと思います。その直後の11小節目2拍目ではE♭M7へと減五度進行するので、矢張り楽曲全体としては減五度の同義音程である三全音というオクターヴを半分に分割する事で半音階を誘引させる事を決して忘れる事はせずに、半音階社会を俯瞰している事をあらためて知る事が出来るかと思います。

従前のピアノのフレージングはセスクイトーン進行という突飛な脈絡があったに過ぎず、三全音調域を堂々と往き来していたのはベースの側であった訳ですから、漸く本性(=調的ではなく厳かな半音階社会の姿)を現して来たという風に耳にする事ができるでしょう。

同小節2・3拍目はE♭M7の分散、そして4拍目はFM7 omit5と表さざるを得ないのですが、いずれにしてもスケールワイズ・ステップのパラレル・モーションが視野に入るという訳です。

12小節目1拍目では再度E♭M7に戻って、直後の2拍目ではA△に再度戻るという事に。つまり、11小節目でのそれを逆行する形を成している理由です。

同小節2拍目弱勢では短二度ベースとして [b] の下部付加音。構造的には「A7/B♭」という状況になるという訳です。

同小節3・4拍目ではE♭M7に対して下声部はCリディアンを想起します。E♭M7の調域を確定するまでには至りませんが、変ホ長調の主和音か変ロ長調の下属和音が視野に入り、それに対してト長調調域のCリディアンという訳ですから、Ⅵ度/Ⅲ度調域同士のポリモーダルの世界観で奏する必要があります。

ト長調に対してⅢ度調域を想起した時、そのⅢ度がクロマティック・メディアントという風になれば自ずと「B♭」何某の調域が見えて来ます。このセスクイトーン調域は冒頭でも現れたセスクイトーン転調の脈絡同様に、後述するセスクイトーン調域の重要な示唆でもあるのです。

13小節目のピアノ高音部のトリルはトリル表記を避け、拍頭抜きの2拍15連(quindecuplet)で表しました。低音部で採るハーモニー想起としては1拍毎に、D♭7 -> D add4 -> GM7 -> AM7(♯5)という状況を示しております。

14小節目1拍目弱勢3連符で生ずる [gis - cis] の2音に対して ‘a’ という小文字が付されておりますが、これはアンティシペーション(先行音)を示しております。

同小節のハーモニーは1拍目がGM7、2拍目が三全音進行を採るC♯7、3・4拍目がDM7と進行しておりますが、過程のC♯7 -> DM7というコード進行は異名同音を恣意的に操作すれば半音上行進行のドミナント・モーションも視野に入る物であり、これは属啓成の『作曲技法』に詳しい例でもあります。

加えて同小節3・4拍目でのベースはDリディアンのミラー・モード [d・c・b・as・g・f・es・d] =Dロクリアンとの併存で生ずるフレージングという事を意味します。Dロクリアンが変ホ長調=E♭の調域にある事を勘案すれば、E♭に対してDM7というコードが響いている状況とも言えますが、ベースは決して [es] を明示的にしているのではなく、もっと多様なフレージングをしているので、三全音調域を横断するかの様な俯瞰した物と同様に、「短二度調域」で音楽の世界観を横切っているという事でもあります。

いずれにせよ、三全音も短二度も半音階社会にとって非常に重要で示唆的な音程である事を思い起こせば、あらためて半音階社会を標榜する為のフレージングが施されている事がお判りになるかと思います。

15小節目1・2拍目の大譜表の低音部と高音部を跨ぐ連桁とスラーのそれは、もうお判りかと思いますがドビュッシーを模した譜面〈ふづら〉でありますね。但し、和声的なそれは1拍毎に変化しており、1拍目のE♭M7から2拍目はAm/Aというポリコードという風に三全音進行かつヴァリアント・コードの併存という状況から、4拍目ではアーサー・イーグルフィールド・ハル宜しくの、マイナー7thコード上の♯11th音が登場しているのですから、まさに近代和声茲に極まれり、という訳です。

ハル著『近代和声の説明と応用』の中には、こうした特徴的なマイナー7thコード上での♯11thが出て来ますが、♯11thは♭5thとの異名同音ではあるも、決してハーフ・ディミニッシュと同一ではなく全く別のコードです。なぜなら完全五度音と♯11thが併存しているのですから♭5thと同一とは呼べない訳です。

加えてハルの示すこのコードの重要な示唆は、属和音ではない副和音が三全音を包含している事実。つまりドミナントという呪縛からカデンツを標榜しない多様な世界観で生ずる和音の例示でもある訳です。

下属和音上に♯11thが生ずる様に、副和音で三全音を生ずる事は下属音ばかりの特権ではないという事でもあり、マイナー9thコードに♯11th音を付与すれば、基底の和音の短三度上の短和音というポリコード、つまりGm7(♯11)を「Gm9(♯11)」に置換した場合、基底の「Gm」に対して「B♭m」が併存する複調をも視野に入るという事を意味します。

加えて、ハルばかりでなくヒンデミット著『作曲の手引』にも三全音を包含する様々な型(=多くはジャズ/ポピュラー音楽界隈では見られないもの)も列挙されているので参考にしていただきたいと思います。

そうすると、「Gm7(♯11)」上で和声的な存在ではなくとも [des] が存在する根拠は大いにあり得るのであり、ピアノの高音部の拍頭およびベースに目を向けると矢張り使われているのですね、[des] という音が。

この音は和声的な貢献をしているのではなく、ト短調と変ロ短調をとの複調を示唆している世界なのであり、それを私がコード表記の解釈として「Gm7(♯11)」としているだけであるので、実際には複調を示唆した世界観であるという事を理解されたし。

また、美川憲一の「さそり座の女」のサビの結句部となる《一途な星よ》の「ほしよ」の「し」のブルー五度(ホ短調の♭Ⅴ)に対して原曲はハーモニーを充てられておりませんが、この変ロ音を「和声的長音階Ⅶ度上の減七・短九の和音」(※和声的長音階のⅦ度上に生ずる九の和音=♮Ⅶを根音に、短三度、減五度、減七度、短九度の和音で詳しくはマルセル・ビッチュ著『調性和声概要』p.57に例示)の九度音という風に当てると、和声的長音階としてⅥ度が変ずる前の純粋な長音階としての変ロ長調の平行単調がト短調=Gmとしての複調の状況を誘い、互いにEmとGmというセスクイトーン調域同士でのポリコードを生ずる事にもなり、当該箇所に「Adim7(♭9)」を充てれば恰も短調ⅳ度上の和音が変化する様にも響く為、今回幾つか例示した近代和声の参考になると思います。

誤解していただきたくはないのですが、今回こうしてリハーモナイズを繰り広げている事を私自身はなにも《オリジナルよりもこの方が良い響きだろ》などとは微塵たりとも思っておらず、オリジナル楽曲の敬意を込めた上で、その魅力を活かして拡張的な楽理的側面を語る例に用いており決してオリジナル作品を冒涜するものではありません。加えて、私の今回の創作に限らず過去のリハーモナイズやカヴァーの類も含め、どれほど手を施そうとも私はオリジナルへの愛着は絶対的な物として捉えているのでオリジナルの魅力が上書きされる事など到底有り得ません。

通俗的なコードだけではなかなか触れる機会の少ない近代和声を過去の名だたる名曲に落とし込んで《こうやって使うと手を余す様なコードも使えるでしょう!?》という姿勢で例示しているだけなので誤解なきようご理解いただきたいと思います。

扨て、「さそり座の女」の1番のサビでの《さそりの星は》の「のほしは」の「の」の箇所および2・3番での同一箇所は総じてピッチ・イントネーションとして微分音的に低く取られます。

原曲はドミナント部であるので、ドミナント・コード上の五度音=音階上では短調上主音(ⅱ度の音)がやや低く採られるという事になります。ヴィシネグラツキー流に言えば、ドミナント・コード上での「短五度」という風に言う事もできます。

1972年オリジナル版「さそり座の女」の同箇所は1番が36セント低く、2番が21セント低く、3番が42セント低いという状況です。

人間の声というのは機械の様に一定のピッチが鳴り続けるのではなく実際には揺らいでいるので、その揺らぎが音量ではなく音高での差が拾う箇所で違いが生ずるのは、実際に歌われる音価が微妙に違うからであります。

とはいえ「短五度」直後の同度進行(=同じ音高を複数回発する)はドミナント・コード上の完全五度の音にする訳ですから、このイントネーションの起こりは偶然ではなく敢えてやっているのであろうと思います。いずれの箇所でも粗暴な感じで音価を短く吐き捨てるかの様に発しているのは、そうした吐き捨て感で歌った方が僅かなピッチの差異が一番良く表れるからなのでありましょう。これはもう、美川憲一流の歌い方で発せられる独自の技なのだと思います。

オリジナルは意外にもハーモニーは希薄で、メロディーの線が効果を発揮しているという状況である事から強固なメロディーの線はハーモニーを稼ぐ事なく存在感が強く発揮されるものだということをあらためて認識させられるのですが、ドミナント・コード部は些か長いのも亦事実ではなかろうかと思います。

私は迂回終止を採ってリハーモナイズさせる事とし、仰々しくハーモニーを充てたという訳ですが、長調導音九の変形(=変化音)として、変ロ音を主音とする和声的長音階のⅦ度上の減七・短九の和音=「Adim7(♭9)」を充てたという訳です。

今回は長調導音九の和音の変形を複調由来のポリコードとして用いる為に「さそり座の女」の当該部分をリハーモナイズして譜例動画を作る事にしましたが、和声的長音階のⅦ度上の五和音(減七・短九)が用いられている箇所は譜例動画中《一途な星よ》の「ほしよ」の「ほ」の部分の和音に用いております。

16小節目1拍目は和声的な状況はA7でありますが、2拍目の後続和音にはドミナント・モーションではなく複調を生じています。ピアノの低音部はE♭リディアン・ドミナントであり、高音部はGハンガリアン・マイナー(=ジプシー)であります。これらの調域がセスクイトーン調域に依る複調である事で、先述のセスクイトーン調域での複調とやらが茲に実を結んでいる事の意味がお判りになろうかと思います。

こうした複調同士を俯瞰して見た時、三全音として見る事の出来る音程が存在する事に気付く筈です。そこであらためて、先述の松本民之助の『作曲技法』の一文を思い返して下さい。そうする事で、こうした世界観を是認して何ら誹りを受ける事のない物だという事があらためてお判りになろうかと思います。

そうしてピアノ・ソロ最後の同小節3・4拍目でのコード想起はE♭7のオルタード・テンションを念頭に起きつつ、減15度をも想起し、減15度相当の [eses] =異名同音としてのD音で締めくくる、という構造に成っているという訳です。茲の2:3構造の5連符も心憎いばかりです。

そうしてメイン・リフとして17小節目として嬰ヘ短調へと転調する訳ですが、このツイン・ベースの構造も非常に良く出来ております。

嬰ヘ短調を示唆しつつ減五度相当の [c] が出現するのは、ブルーノートに慣れ親しむ現代社会の人々には物珍しい響きではありませんが、減四度 [b] をサブベースで明示しているのは畏れ入るばかりです。

このサブ・ベースの各小節3・4拍目での3音 [g - a - b] の [a] を、私は [gis] にして初稿時のデモと譜例を作成してしまったので、現在ではそれらいずれも修正を施してアップしております。

また、サブ・ベース各小節2拍目弱勢で生じる [dis] を初稿時では [es] にしておりましたが、ブルー五度 [c] からの順次上行の線は自然短音階へと変じながらドリアンの♮6th音へと変ずるという風に解釈をあらため、こちらも表記を変えました。

加えて、ピアノ・ソロ部13小節目での2拍15連で示したトリルですが、初稿時は32分2拍5連として書かれておりましたが、2拍で15音なら32分音符で2拍の16音よりも遅い音価であろうという事に気付き、こちらも連桁を修正して16分2拍5連として示しておりますのであらためてご容赦願います。

減四度についてはスティーリー・ダンでも私は解説しているので、ブログ内検索をかけていただければ「Black Friday」のサビを筆頭に引っ張って来るので、興味のある方は当該記事に目を通してみて下さい。

これにて「Stairs」ピアノ・ソロ解説を終えるとしますが、運指面でも参考になるかと思い、ソロ・ピアノとして鍵盤の打鍵が判る動画を続いて繋げておりますので併せて参考としていただければ幸いです。