ドリアン・スケールの第4音を半音上げると……!? [楽理]

今回は、スティーヴ・ガッド・バンドの同名アルバムに収録される「Timpanogos」の楽曲解説に伴い、記事タイトルにあるモード・スケールの特徴および、その世界観が導引する世界観を語り乍ら作曲者ウォルト・ファウラーの意図を見抜いていこうと企図する物であります。楽曲については後ほど詳述する事となりますので先ずは懸案のモード・スケールから語る事にしましょう。

長音階の第2音をフィナリスに採る旋法がドリアンでありますが、判り易く云えばDドリアンの第4音 [g] を半音高く採って [d - e - f - gis - a - h - c] という音階は決して一義的ではありませんが、ルーマニアン・マイナー・スケールとかウクライニアン・ドリアンなどと呼ばれたりもします。ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトをご存知の方ならばリディアン・ディミニッシュト・スケールとして理解されているとも思います。

長音階の第2音をフィナリスに採る旋法がドリアンでありますが、判り易く云えばDドリアンの第4音 [g] を半音高く採って [d - e - f - gis - a - h - c] という音階は決して一義的ではありませんが、ルーマニアン・マイナー・スケールとかウクライニアン・ドリアンなどと呼ばれたりもします。ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトをご存知の方ならばリディアン・ディミニッシュト・スケールとして理解されているとも思います。

音階の名称が決して一義的ではない状況はなにも今回に始まった事ではありませんが、初学者が理解に到達し易くする為に教示の合理化を徒に図ってしまったり、或いはこうした説明を冗長的にしない為の合理化の為に多義的な状況を避けて教え易い方向性を勝手に採ってしまうという方策を私は決して採りません。

一から学ぶ者からすればそうした多義的な状況を甘受するのは骨が折れる事かもしれませんが、一義的・一元的な狭い理解に収まってしまう人ほど後々苦労を伴うのも亦事実ですので、後で苦労する位なら先に苦労しておいた方が楽だという事をあらためて念頭に置いていただきたいと思います。「礎(いしずえ)」となる知識は決して脳レベルで朝三暮四となる物ではありません。苦労を後に追いやる人ほど苦労は増大する物です。

耳馴れない呼称ではあるものの、先の7音列 [d - e - f - gis - a - h - c] を [a] 音から見ればAハーモニック・マイナー・スケールの第4音をフィナリスに採っているモード・スケールでありますし、Eフリジアン・ドミナントの別名「Eハーモニック・マイナー完全五度下」の《完全四度下バージョン》とも謂えるかもしれません(笑)。

過去の私のブログ記事でも語った事もあり、今では追記している文もあるのであらためて確認しておいていただきたいのではありますが、「フリジアン・ドミナント」という呼称も実際には正統な体系を勘案すると、決して大声で言えない様な呼称なのでもあり、そうした件を過去の記事にて追記しておいた、という訳です。

ドリアンという旋法はご存知の通り、グレゴリアン・モードとしては長旋法(=長音階)の第2音をフィナリスとするモード・スケールであり、音階を構成する音のそれぞれの音程構造はフィナリスを基準として上下に対称構造を為す事も知られております。

対称構造とはつまり、フィナリスを基準に音程を [全・半・全・全・全・半・全] と上下どちらに進んでも同じ音階構成音を生む音程の対称構造となる訳です。こうした鏡像関係を形成している事を利用して、アルテュール・フォン・エッティンゲンは自身の論文にて和声二元論を説明する際に、五線譜の第3線を跨ぐ様にして音部記号には「D」を用いて書かれた 'D-clef' という存在があった事も過去の私のブログ記事で取り上げた事もあった物です。

ジャズ界隈では常套句の様に振る舞うマイナーを嘯く為のドリアン・モードでもありますが、そもそも和声体系が確立する以前の西洋音楽界隈での「短調」とはドリアンとして「♮6th」を用いるのが優勢であったのが真相であります。

それがやがて「♭6th」を持つ自然短音階へと体系が変化していった最大の理由は、属音への下行導音として六度の音が機能する事がプレドミナントとしての和声的勾配に弾みが付くという事で和声体系としてカデンツを標榜するに際し自然短音階が自然な振る舞いとして位置付けられる様になり、短調は自然短音階が源流であるかの様に知られる様になった訳です。

ムシカ・フィクタを採るに当たり短調という音楽的な世界観に於て特徴的な事は、長調での振る舞いよりもムシカ・フィクタが頻出する事で多様な世界観を旋律的にも和声的にもバリエーションが豊か(ディーター・デ・ラ・モッテは「材料音」が多いと説明する)で、プレドミナントの時(ドミナントの先行和音)でも短和音を基とする和声よりも同主調の同機能(長和音を伴う和声として後続のドミナントへ進む)を借用する形で音楽的な世界観に弾みを付けていった物であります。

ところでムシカ・フィクタという可動的臨時変化音は何もプレドミナントの時ばかりに用いるのではなく凡ゆる状況でムシカ・フィクタは起こり得ます。先の例はあくまでもドミナントに先行する「プレドミナント」の例を挙げただけなので誤解無きようご理解下さい。

そうして短調の世界観では、トニックはマイナー・コードであり乍らも終止和音にて長和音へ変ずる事もあるピカルディーの3度を聴かせる事もあれば、下属和音でも長和音を聴かせる事も同様に起こり、挙げ句の果てには属和音でも長和音へ変じている事を思えば、短調はあらゆる状況で長調の世界観を借用する事で頻繁に臨時的変化音が頻出する事で、ロマン派の作曲家は短調に聴こえる局面で音楽的な世界を巧妙に粉飾して来た訳です。

古典的な機能和声社会では増二度音程を避ける様にして来た歴史がありました。これは西洋音楽界隈での限定的な世界観であった訳でして、西洋音楽界隈がそれを避けた最大の理由は「乞丐が好む様な響きを嫌悪した」という事であります。乞丐=ルンペンと謂えば判り易いでしょうか。南インドから西へ移動して来た人々は軈て中東やヨーロッパにも長い歳月を要して移動して来たのでありますが、彼等が持ち込んだ独特な音楽の響きを西洋音楽界隈は異質な物として取扱わなかったのですが、ビゼーのカルメンでの内容がジプシーの女性を恋するという事を勘案すれば、この時点で西洋音楽界隈での是認に置き換わった事に等しいと謂えるでしょう。

半音階を駆使し、音楽を一瞥しただけでは調判定が難しくなる程に徹底して操作された音楽のそれと機能和声の墨守は全く趣きを異にする物であり、特に聴覚心理学方面での科学が発達した事で、旧き機能和声社会の枠組みは古典的な世界観へと追いやられたという現実も理解した上で、半音階を駆使する半音階的全音階社会が後に無調とも呼ばれる位に発展した事も、機能和声的社会の厳格な取り組みと、対位法でのムシカ・フィクタが和声法と併存する事で強化された賜物であるという事も同時に理解しておかねばならない事であります。

扨て、増二度音程をあからさまに使う事となるモード・スケールのひとつとして今回あらためて紹介する「ルーマニアン・マイナー・スケール」についてですが、先述の通り、このモード・スケールはハーモニック・マイナー・スケールの第4音をフィナリスとするモードでもありまして、他にも異なる名称で呼ばれるという事も重ねて述べる必要は無いでしょう。

無論、「ハーモニック・マイナー完全四度下スケール」という風に理解しても良いのではありますが、能く使われる所の「ハーモニック・マイナー完全五度下スケール」という日本語訳の嵌当も、日本語としての言語の意味をうまく捉えてはいない単なる配慮の無い訳という風にしか読み取れないのが残念な呼称です。

そもそも「ハーモニック・マイナー完全五度下スケール」という訳が本来意図すべきは《完全五度下方にあるのがハーモニック・マイナー・スケール》という英語での呼び方を日本語で無理矢理呼ぼうとしているのですから、それに加えて「ハーモニック・マイナースケール完全四度下」というのは更に混乱を来しかねないのではないかと私個人としては心配してしまうのでありますが、フリジアン・ドミナントとやらも正統な理解を得るとその呼称も色々と語弊があるので、それらに関しては私の過去の記事をあらためてお読みいただければ幸いです。

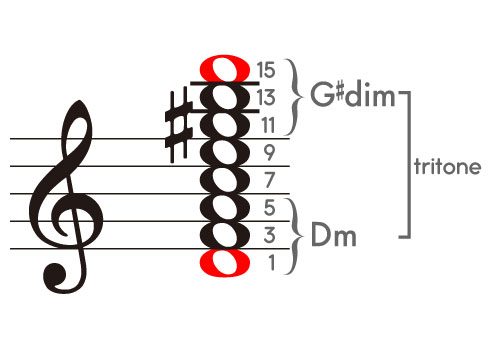

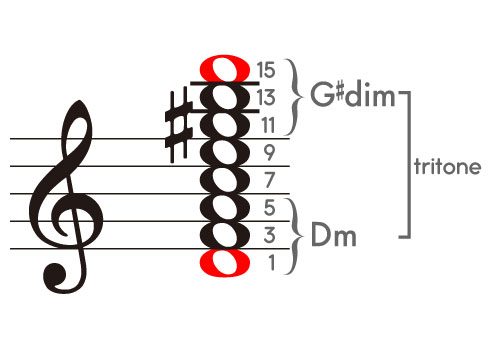

そういう事で、ハーモニック・マイナー・スケールの第4音をフィナリスに採るモード・スケールを今回は「ルーマニアン・マイナー・スケール」と呼ぶ事とするのですが、このスケールのフィナリスを根音とする11度和音を形成すると次の様になります。譜例はDルーマニアン・マイナーを基としているので、そこから得られる11度和音は自ずと「Dm9(♯11)」という状況を示した物となっているのです。

おそらく一部の人の中には、マイナー・コードのテンションとして「♯11th」音の存在を懐疑的に思う方が居られる事でありましょう。なぜなら「♯11th」は異名同音として「♭5th」であるので、皮相的理解の下で双方を同一視してしまう危険性を孕んでいるという事がまず1点。加えて、完全五度音と♯11thが併存するコードとして理解したとしても、そうしたコードに遭遇した事がないという事で相容れない態度を取るという点を挙げる事が出来ますが、ルーマニアン・マイナー・モードとして捉えずとも、ハーモニック・マイナー・スケールとしてのモードのダイアトニック・コードとして成立する以上、こうしたコードに遭遇する可能性は無ではないという事は先ず理解しておいて欲しい所なのです。

加えて、属和音以外の副和音は減和音を基にする和音を除けば「協和(不完全協和も含)」的であるべきコードです。勿論これは機能和声的な意味合いでの重要な見立てです。他方、属和音は「不協和」であるべきコードです。完全五度音を上下に変じて生ずる減和音・増和音の類も「不協和」であるべきコードです。

即ち、副和音で三全音を形成させるとは何事か!? という誹りを受けかねない状況をみすみす生んでいるのが先の「Dm9(♯11)」であるのですが、副和音での三全音包含のタイプは他にも長和音を母体にする「C△9(♯11)」というのも平然と使われております。リック・ビアト氏ふうに言えば「リディアン・コード」です。

つまり、短和音での副和音で生ずる♯11th音を多くの人が尻込みするだけに過ぎず、これを忌避する理由など何も無いのが真相なのです。つまり臆する事なく使って好いコードなのです。但し使う時は「♯11th」を「♭5th」と同一視するな、という事を留意すれば良いのです。

そもそも短和音のテンション・ノートとして♯11th音を附与するのは、100年以上も前のA・E・ハルが『近代和声の説明と応用』にて紹介しているのです。副和音上で三全音を生じている事の紹介が為されているという点を最も注目すべき点であるのです。そういう意味でも19世紀から20世紀にかけての和声感の発達は、あらためて目を瞠る事実があったのだと思う事頻りであります。

そうした瞠目の最たる点というのがなにゆえ「三全音」なのか!? という事を繙く事にしましょう。音律も醸成され等分平均律を生んだ事が不協和音の醸成でもあり、こうした欲求が「半音階」的要素を深める事に貢献したのです。加えて、三全音はセリエルの社会では「半オクターヴ」と呼ばれる事もあり「不協和の骨頂」と位置付けられる重要な音程として位置付けられる物です。

こうした「不協和」を、機能和声社会ではドミナントでのみ薫らせていた訳ですが、副和音で三全音が生ずるという事は、半音階的社会観を随伴させるという事を意味します。つまり、ドミナント以外の箇所でも半音階的要素を随伴させている音楽的社会観念として紹介しているのがA・E・ハルの例だという事を読み取らねばならないのです。

見馴れぬ和音を列挙するだけのレコメンドでは何を言わんとしているのかが読み手に伝わりにくいかもしれませんが、副和音で三全音を随伴させるという事はそういう事を意味している訳です。含意を酌んで理論書を読み解くというのはこういう事なのです。

何となれば半音階の随伴という状況を喩えるならば、常に半音階社会がパラレル・ワールドの様に付きまとっている社会という風に捉えれば判り易いかもしれません。ドミナント・コードでもない所で「♯11th」を弾いても誹りを受けぬ状況があるとすれば、それは実に多様な世界観を生ずる事でありましょう。

また、「半音階の随伴」を更に強固にする要素が隠されているので、それも今回説明する事にします。ルーマニアン・マイナーでの主和音を3度音程堆積で15度音程つまり2オクターヴ先まで和音を積んで行く状況を見る事にします。それが次の譜例です。

Dルーマニアン・マイナーのⅠ度上での和音は上述の様になった訳ですが、基底となる [R・3・5] の部分が「Dm」トライアドであるのは当然として、その上にある [11・13・15] で生ずる和音が「G♯dim」トライアドであるという点を最大限に注目する必要があります。

結論として、上声部にある「G♯dim」が「G♯m」として5th音が半音上がれば、同種の和音同士による三全音忒いのポリコードを生ずるのですが、そうなると 15度相当の音は増十五度として [dis] を生じてしまう訳ですから、オクターヴ相を跳越して閉じてくれない状況になってしまいます。

それならば、「G♯dim」が微分音的に下方にずり落ちて、仮に50セントほどずり落ちて、そうしたGセミシャープdimトライアドの5th音が50セント上げる事によりマイナー・トライアドに近似する音でオクターヴを閉じて「半音階社会」と同時に「24等分平均律の微分音」社会を標榜する世界観を一挙に拏攫する世界観を見る事ができるという風に恣意的に操作する事が可能となります。

つまりそれらの2つの和音は、同種のマイナー・トライアドが三全音音程関係でのポリ・コード状態と成して等音程構造としてオクターヴを閉じる、或いはその近傍を採る事が理想の体系となっている訳ですので、Gセミシャープdimトライアドの5th音が50セント高くなった音は厳密には短和音でも減和音でもない中立音程の和音なのですが、同種のマイナー・コードと中間的な中立音程の双方が標榜する社会として成立させるに当たって等音程とその近傍の和音とを引き合わせる事でオクターヴ相を閉じ乍ら微分音を見ようとする試みへと繋げようとする狙いを挙げる事ができるという訳です。

Dルーマニアン・マイナーの5度音のモード・スケールは単にAハーモニック・マイナーであるにしても、コードだけを抜萃した状況として「DmとG♯m」というポリコードを(※G♯マイナーを固守すると [dis] を生じて増八度=2500セントになりオクターヴを閉じる事が出来ませんが13オクターヴを基準に300セント+350セントの等差数列を見れば閉じさせる事は可)、それぞれのマイナー・コードを恣意的に変じさせて、そこから生ずる別系統同士のモードからのポリコードとして拡大解釈する事も可能な状況を生む訳です。

オクターヴ超越を許容するならば、先の2つの同種のコード「DmとG♯m」のそれらが「三全音複調型」として生じる事となって、果てはDドリアンとG♯ドリアンを併存させて容易く複調を成立するに過ぎませんが、片方をオクターヴで閉じるには音程を変ずる(減ずる)必要性が生じる為、12EDOならば他方の和音を「短三度等音程」としての等音程である減三和音を用いてオクターヴを閉じる必要性が生じますし、短音程のオクターヴとして閉じるという事を目指さずに1800セントという九全音(=セスクイオクターヴ、sesquioctave)を基準にして、13オクターヴ=15600セントを300セント+350セント=650セントでの等差数列で閉じる様にして、従前の12等分平均律を活かしつつ微分音の音脈を繰り広げる事が可能とも言える訳です。

13オクターヴという思弁的な巨大な音程を図示するのは六ヶ敷いので、イメージしてもらうしかありませんが、等音程は単位音程ばかりでなく等差数列でのスケール・ワイズ・ステップのサイズとしてでも構築する事が可能なのです。

通常の3度音程堆積にて15度音程という2オクターヴという「広い音程」を要するのは、その3度音程堆積が初めてオクターヴ回帰をする最小限の位相だという事は当然であるとして、そうしたオクターヴの連関にきっちりと三全音体系が挟まってメビウスの輪の様に「閉じる」という状況を形成しているというのも不思議な因果関係であるとも私は思います。

3度音程堆積という、和音形成の為に「見通しの良い」我々の基準さえあっさり抛棄してしまえば、2オクターヴ回帰であろうと3オクターヴ回帰であろうと、オクターヴが「閉じて」いる事に変わりはありません。2オクターヴの中に存在する三全音が「実質」的には複音程に引き延ばされた「九全音」である事を勘案すれば、3オクターヴ内に形成される九全音を想定しても何の誹りを受ける物でもありません。

そうした3オクターヴは3600セントという単位の巨大な音程として見る事が出来ますが、全音音程としてみれば「十八全音」なのであります。この音程の半分は「九全音」。即ち、九全音という音程を3オクターヴの側が補強している状況となり、この「九全音」を更に等音程分割して、例えば4等分に分割すれば単位音程として450セントの等音程を得る事となり、微分音を取扱う為の立派な因果関係を導引させる事が可能となるのです。

私がかねてから、リディアン・トータルやドリアン・トータルという全音階での副和音のそれらに、三全音が複音程として引き延ばされる状態で存在している事が微分音社会への足掛かりともなると述べていたのは斯様な因果関係に依る物です。

九全音を4等分の等音程にする事ばかりの方策に捉われる事なく、5等分の360セントの等音程にしても別段構わない訳です。ある特定の音程(※それは往々にして自然数での整数比に依る純正音程が好まれるが)を従前の12等分平均律が標榜する世界とは異なる音程数で割譲させて新たなる「不協和の世界」を協和的に聴かせる術というのがある事を理解しておかねばなりません。

自然七度にしても自然数 [5:7] および [7:10] という純正音程を標榜する「純正」に協和する「不協和」音程である事を思えば、協和的な不協和などという矛盾する撞着語法の力を借りただけの方便と思われるかもしれませんが、殆ど多くの楽曲はオクターヴとユニゾンの状況を除けば、標榜する世界観と実際に出す音は微妙に変えているのが演奏の実際であるのもあらためて知っておく必要があるかと思います。

音階の数にしても元々は、天体の数に合わせる様に自然に存在する物との帳尻合わせで作られた訳なので、何某かの音程を任意の音梯数で割譲しても咎めは受けない筈なのです。割譲数が素数であれば良いとか何某かの元素に当て嵌めたりするのは物理や数学での「強い力」となる魔力めいた魅力を音楽に転用しようとしているに過ぎない事なのですから、色々な要素を音楽に当て嵌めても別段構わないのであります。

その辺りをもう少し詳しく語ると、12等分平均律で半音階を巧妙に用いる様式というのは音律の醸成≒純正五度を棄却する事で、「強い力」となる協和を捨て、近傍の五度を採った事に端を発します。

音楽の凡ゆる状況を鑑みて、半音階を駆使した方が何某かの調性を限定的に固執する世界観よりも多様に変容する世界観を選択した訳です。そうした状況をほんの少し数学的に見立てるだけで、音楽の面白さをより深く堪能できるかと思いますので例を挙げてみる事にしましょう。

純正完全五度を「V」とした時、この「V」を12回繰り返したものは「12×V」即ち「12V」という状況になるのですが、ご存知の様に、純正完全五度を12回重畳させれば最もオクターヴの相貌に近付く近傍に行き着くも、完全にはオクターヴ相に回帰していない訳です。その、ほんの少しはみ出た微小音程がピタゴラス・コンマであります。これを「1×c」即ち「c」と表す事が出来ます。

12等分平均律というのは

{(12×V)−(1×c)}÷7

から得た音程を更に12等分にして単位音程=半音が得られるという物なので、12Vから1コンマを引いた数値を7等分=12EDOでの絶対完全八度を形成しているという事なのです。これが半音階を標榜する姿なのだとすれば、純正ではなくなった完全五度音程(※余談ではありますが「純正」なる完全八度と完全一度と完全五度こそが絶対完全音程と呼ばれる完全音程ですが、ピアノなどを基準に理論書で語られる所の「絶対完全音程」というのは実際には異なっており、理想的な思弁での理屈とピアノの実際の「狂った」不完全のそれとは合致してはいないので注意)という「協和の近傍」を方便にして巧みに半音階を呼び込んだ世界観の状況を等音程(※この場合純正ではない単なる完全五度の等音程という意)7等分という訳でありますから、オクターヴの相貌を等音程で割譲する事に何の誹りを受ける事などないのです。

誹りを受けずとも尻込みしかねない側面というのは、機能和声的な「協和」の世界を完全に無視してしまう事で、従前の体系と相容れない状況を生んでしまうという所にあります。

とはいえ、オクターヴの相貌を等音程で割譲するという事だけに執着すれば、3600セント(※この場合3オクターヴ)を5等分や7等分しようとも、思弁的には許容される訳です。また、オクターヴの相貌というのは何も単音程(1オクターヴ)に還元する必要などないので、2400セント(※2オクターヴ)を5等分や、あるいはオクターヴの相貌を複音程化させている恣意的な見立てのそれが「不協和」を誘引させていると恣意的に解釈する事で、オクターヴ相をハナから半分に割譲する状況も視野に入れつつ、それを更に等分に割譲するという状況を作り出す事自体、何の誹りも受けないと考える事も出来るのです。

単音程での半オクターヴは600セントですが、3オクターヴの半分は1800セントとなります。その1800セントを4等分に分割するとなれば、夫々450セントの等音程を形成する事が出来、長三度よりも僅かに高く完全四度よりも僅かに低い、四分音律でのヴィシネグラツキー流に言えば「短四度」の因果関係を容易に導く事も可能となる訳です。そうした状況を示唆しているのが先の九全音での譜例であるという事をあらためて理解しておいて欲しいと思います。

という訳で、12等分平均律での一元的な調性感だけに頭でっかちにならないでいただきたい訳ですが、過去の私のブログ記事でもかねがね、長音階のⅡ&Ⅳ度上で得られる副十三和音=ドリアン・トータルとリディアン・トータル夫々の和音構成音に包含される三全音が「複音程」に引き延ばされる事で、その三全音は単音程の時の振舞いよりも多くの音程比から晒される状況となり、結果的に微分音社会をも誘引すると述べて来たのはこういう事なのです。

先の九全音で示した譜例は [c] 音を基準にした見立てなので、上方倍音列と組み合わせれば「C7」という和声的な状況に誘引され易い状況で先の様な微分音のテンション・ノートをも含んでいると思ってもらえれば、あれらの微分音は使い勝手のある微分音としての音脈の数々でもあるという訳です。

つまり、先の3オクターヴ=3600セントに亘って見せた譜例での [c] の基準音を [g] 音基準のそれに移高して「G7」というコードを想起した上で単音程に還元・転回すれば、neutral 2nd(250)、短四度 minor 4th(450)、長五度 super 5th、neutral 7th(1050) という新たなる「オルタード・テンション」を想起する事も可能となる訳です。

抑も、オクターヴ回帰する相貌を等音程で「砕く」という状況が協和と不協和の分水嶺を見る訳ですから、そのオクターヴの相貌を恣意的に任意の等音程で分割させる事に些かの制限を受ける事などない訳です。

加えて、こうした微分音たるテンション・ノート導出の因果関係は奇しくも、故マイケル・ブレッカーがマイク・マイニエリのソロ・アルバム収録の「I'm Sorry」でのテーマ部、ブレッカー・ブラザーズでの「Not Ethiopia」でのソロ、ドナルド・フェイゲンの「Maxine」でのソロなどで四分音を用いたフレーズとして使われており、過去の私のブログ記事でも語って来ている事なので、これを機会にあらためて読み返していただければ、当時のそれを読んでもピンと来ない方でもあらためてお判りいただけるのではないかと思います。

こうした前置きを語っておけば、より一層「Timpanogos」についてお判りいただけるかと思うので、茲から「Timpanogos」の楽曲解説をする事にしますが、もう既にYouTubeの方で譜例動画のデモをアップしていたのでご存知の方も居られると思います。

近年のスティーヴ・ガッド関連作品は、インプロヴァイズよりもテーマを丁寧に聴かせた上でテーマを発展させ乍らソロを執る傾向が強いので、手垢の付きまくった古典的なジャズ・アプローチで何処かで耳にした様なバップ・フレーズを聴かせる様なそれとは趣きを異にする周到なジャズ・サウンドを多く聴かせ好感が持てる物です。

近年の作品でもチック・コリアとの共演となったアルバム『Chinese Butterfly』収録の「Gadd-Zooks」は、往年のリターン・トゥ・フォーエヴァー(以下RTF)の情緒は然る事乍ら、カンタベリー系を聴く耳でも堪能できる長尺なジャズ・ロックの音を聴かせてくれる作品であり、作曲はチック・コリアであるものの、ジャズ界の巨人達のフォロワーであった彼等が現今のジャズ界隈に於て必要な音楽的な状況とは、冗長なインプロヴァイズよりも、高次なハーモニーやフレージングの設計を周到に磨き上げる事で作品を聴かせる事を重視している様に思える物です。

そうした特徴的な音の設計により、最近のクロスオーバー/フュージョン界隈は看過出来ない高次な音楽観を確認できる物が多く、今回取り上げる「Timpanogos」はその典型例であると謂えるでしょう。

扨て、漸く本題である「Timpanogos」楽曲解説となりますが、本曲は複調と微分音がふんだんに、そしてさりげなく使われている楽曲であり、私が今世紀に出会った楽曲の中でも5本の指に入る名曲と信じて已まない作品です。カンタベリー系を聴く耳で堪能する事もできる、実に「聴かせる」曲であります。

本曲のアンサンブルの特徴は、イントロ部のエレピの左手が完全五度をドローンとして掛留させている事で複調的な側面が要所要所で生ずる事になるのですが、そうして生じたハーモニーを俯瞰すると、実に仰々しいコード表記にならざるを得ないという所も最大の特徴であると思います。コードは一即多に表記されようとし、楽曲の側は複調状態なのですからそりゃあ難しくなるってぇモンです。

本曲はイントロ以降の本テーマ部で調性感を露わにする物の、主和音として「Dm△7」を用いて来て、この世界観を軸にモーダルに移旋を忍ばせて来るので、要所要所では茫洋とする世界観が現われます。

加えて、[d] をフィナリスと採るDマイナー系統を薫らせていて、導音を忍ばせたDメロディック・マイナー・モードを想起するというよりも、楽譜上では、調号を明示しても直後の移旋で調所属が希釈化される事を考慮すれば、寧その事、Dドリアンの第7音が導音化した状況として調号無しを想起していた方が、より一層旋法的な世界観を表す事が可能だと考え調号を与えずに記譜しております。

Dドリアンからのムシカ・フィクタを視野に入れている訳なので、Dドリアンという音列そのものは上行/下行に於ても音程構造は対称形を得る鏡像関係を持っており、本記事冒頭でもエッティンゲンの 'D-clef' を触れたばかりであります。

しかも、本曲では微分音や複調を持ち来しており、それらの因果関係として等音程を導く為のオクターヴ相貌と九全音の好意的解釈に依って生ずる世界観は、矢張りDドリアンという対称構造ありきで示した方が、世界観の整合性を高める為に貢献するだろうという思いから、調号無しという選択をさせていただいた訳です。

微分音や複調に関しては後述しますが、例えば譜例動画の冒頭のイントロ部の最初のコードは「E7sus4(on A)」としており加えてメロディーの弱勢には [fis] が現われるに伴い先行音の [d] とそれに依って、更には背景の和声の [a] で「D△」の状況を見せているという訳で、和音表記に於て「D△/E」の様な2度ベースという型のそれにしなかったのは、上声部に於て「D△」というハーモニーを形成している訳でもない局所的に「D△」を感じさせるだけなのでコード表記はsus4本体をも稀釈化した形での「E7sus4(on A)」の表記としている訳です。

このコード表記の意図は、ハーモニーの実際としてはクォータル・ハーモニー(=四度和音)を標榜するも、ハーモニーの実際には五度音程が伏在しているので、クォータル・ハーモニーの一部は五度和音で中和されている事で、sus4コード表記のそれも「E7sus4」というコードに於て [e] を優勢に聴かせない状況をコード表記の側でどうにか表そうとしている物です。

無論そうしたコードは直後に別のコードへ進行し、エレピの [a・e] は掛留されたまま、エレピの上声部は [h・gis] と進行するので、この部分の局所的なハーモニーは四度和音から「E△」を形成してベースのオルゲルプンクトが続行している事で「E△/A」という響きへと変わる事になります。

なお、茲でメロディーが [cis] を奏している事により、その部分となる16分音符1つの歴時を抜萃してハーモニーとして垂直的に見れば「E△/A」に [cis] という状況は「A△9」と同等ではありますが、このメロディーのこの歴時の為だけにコード表記を「A△9」にする必要はないと思います。

確かに私のブログでのコード表記というのは、メロディーも伴奏に附与してのハーモニーを俯瞰した時の状況をコード表記にするので、一般的なコード表記の方策である所の《伴奏の拍節はどうあれ、主旋律に対してこのコード表記を弾けば伴奏部のハーモニーとして聴く事は可能ですよ》程度の物なので、そうした主旨のもとでのコード表記ならば、そもそも [cis] をコード表記に加える必要は無いので「E△/A」で構わないのですが、これまでの私の姿勢を知る方ならば「おやっ!?」と疑問を抱きかねないであろうと思い、敢えてこの様に注意喚起をしているのです。

次に、漸く3つ目のコードに進みますがまだ譜例1小節目です(笑)。茲では更に「Edim(on A)」という状況になります。このハーモニーの特徴は、ベースの [a] から見た時の短九度 [b] という所です。低音のペダルノートである [a] が優勢に鳴り続けている状況で短九度および短二度を聴かされれば、多くの場合フリジアン・スーパートニック風の音をイメージするのです。

確かにフリジアンのフィナリスから五度上方にある音をルートとして和音を形成した場合、減三和音を生ずるのでAフリジアンを喚起する状況となる訳です。移旋の状況としてより一層世界観の変容が際立つ状況であるという訳です。そうして直後には「F△9(on A)」と進行し、あらためて移旋して世界観が変わるのです。

茲で2小節目。強勢に「Aメジャー・トライアド」となるも、直後に「F△7(♯9)/A」という特殊なコードが現れます。これは、マルセル・ビッチュが『調性和声概要』で紹介するコード種であり、「短調下中音上の九」即ち、短調での♭Ⅵ度をルートにした時に生ずる九の和音という状況の物であり、これに増十一度を付与すればペレアス和音と同様の、半音忒いの長和音を成すポリコードを形成する物と同様の響きになる物で、短調下中音上の長三和音=「♭Ⅵ△」の上に「♮Ⅴ△」が生ずるのと同様の見立てをする事も可能とする、世界観を拡張する可能性を秘めている状況の和音である事は確かです。

例えると、イ短調(Key=Am)の♭Ⅵ度上の和音として「F△7(♯9)」が生じていた時のA音をフィナリスに採るモードはAハーモニック・マイナー・スケール(和声的短音階)である以上、この音組織で生ずる [d] 音をフィナリス に採るモード・スケールは自ずとDルーマニアン・マイナーなのでありますから、「F△7(♯9)」というコードがハーモニック・マイナーを喚起して入るだけに留まらず、実は複調的な因果関係としてポリコードから誘引される複調の世界観や、九全音を視野に入れて生ずる等音程の活用で微分音を活用する為の分水嶺となるコードとしても恣意的に見る事ができる訳です。

この「恣意的」という言葉の意味は、音楽的に悪用する物とか人前では決して行ってはいけない犯罪の様な状況を指した言葉ではありません。恣意的にこねくり回す事で、通常の世界観では表す事の出来ない世界観を呼び込む為の方策と考えていただければ、そうした分水嶺は聴き手にとって思いもよらない音楽的世界観を耳にする事ができ、そうした深い示唆を味わう事ができるという訳です。

メジャー7thコード上に増九度音が付与される状況というのを説明している音楽書は私の知る限り『調性和声概要』とリック・ビアト著『The Beato Book』での 'lydian ♯9' であります。ビアト氏の著書が近年の物であるという事は学び手にとって非常に幸福を齎してくれる物であり、大変貴重で有意義であろう事は曰うまでもないでしょう。

こうした珍しい表記というのは、副和音であり乍らも三全音或いは増音程を「全音階的に(即ちダイアトニックとして)」包含している事に他ならず、これに関しては先述でA・E・ハル『近代和声の説明と応用』で紹介される和声と同様の似た和音という事になり、注目すべき肝腎な点は、ドミナント以外の状況でも三全音を音楽的に見る、という所が新しい術である所なのです。

曲中で現われた「F△7(♯9)/A」での増音程は [f - gis] 間で生ずる増二度であり、F△を基底とするアヴェイラブル・モード・スケールの第6音が [d] であるという状況ならば [d - gis] で三全音を生ずる因果関係を持つ物であり、この三全音は [e] を根音とする属七上でダイアトニックで生ずるテンション以外に、[f] 音上で堆積される副十三和音でも聴かれる物としての示唆がある訳です。

属和音以外のコードである副和音で三全音を見る、という事はどういう事であるか!? という事を思い起こしていただきたいのですが、通常のグレグリアン・モードの体系から勘案すれば、長音階でのⅡ・Ⅳ度上での副十三和音はそれぞれドリアン&リディアン・トータルとなり、三全音は複音程へと引き延ばされる事になり、引き延ばされた三全音は多くの倍音列からの誘引と、等音程に依る因果関係から新たなる音脈(※微分音という中立音程を含)の影響を受ける誘引材料となりうる事をあらためて念頭に置いた上で、「副和音での三全音」という出現の実際を念頭に置いていただきたいのであります。

三全音を喚起する、という事は半音階社会の積極的な呼び込みだと思っていただければ良いでしょう。調性を一元的に遵守する機能和声社会が半音階を極力呼び込まない消極的な物と喩えれば判り易いでしょうか。加えて、複調という状況を踏まえた時、それらの複調が喚起して当然である筈の半音階社会の扉=三全音という風に皮相的に捉えてしまって、ポリコードの体を成す夫々のコード組み合わせは、何もそれぞれのコードが三全音忒いとなってポリコードを形成する訳でもありません。

陥り易い皮相的理解とは「F♯△/C△」という様な、ポリコードのそれぞれの根音が明確に三全音忒いとする状況という物ばかりを三全音複調型のポリコードと見做すのはあまりにも近視眼的な見立てであります。次の様に、三全音が隠匿され乍らポリコードを形成する場合もあります。

例えば「A♭△7aug/D7」というポリコードがあったとしましょう。これはコード表記の側からは既に三全音忒いという状況を明確にしているので、皮相的理解もへったくれも無い程に半音階社会喚起が明示的であります。和音構成音としては上に [as・c・e・gis] 下に [d・fis・a・c] という状況で、夫々のコードのコモン・トーン(=共通音)は [c] であるので、実質的には7声で充塡される状況の和声と謂えるでしょう。

扨て、このポリコードのそれぞれのコードを調判定するに当って、調所属を明確にする訳ではなくともある程度見立てを立てる必要があるかと思います。その上で上声部の「A♭△7aug」というコードは短調のⅢ度を非常に明確にし易い状況で生ずるコードですので、そのコードは「ヘ短調(Key=Fm)」由来のコードだとしてざっくりと見立てる事が可能となります。

同様にして下声部にある「D7」という判り易い属七の調判定というのは一義的に明示するよりも多義性を持たせても良いかもしれません。ト長調由来とするのかト短調由来とするのかという事だけでも既に多義的でありますし、「D7」のトライトーン・サブスティテューションを想起した上で嬰ハ短調や異名同音変換して変ニ長調由来の物とも解釈する可能性があります。

仮に、先の「D7」をト短調(Key=Gm)由来と仮定した時、ポリコードの上下それぞれの調所属はFmとGmという事で、♮Ⅱ度調域同士でのポリコードは、それぞれのダイアトニック・コードの組み合わせから恣意的に三全音忒いの組み合わせとして成立させたポリコードであると謂えるでしょう。

Ⅱ度調域に依るポリコードというのは、この例の様に上と下とで増和音と長和音(属七含)という組み合わせとして現われる様な状況としては少ない物の、Ⅱ度調域として想起し得る長和音同士のポリコードという状況に転化し得る状況は真砂の数ほどあるのが実際なので、そうした状況から和音構成音の一部が増音程を採って変化する状況など幾らでも考えつくのでありますから、こうした状況で半音階社会の喚起が強化される例というのは、いつ起こってもおかしくない状況であると見做す事が可能なのです。

この三全音忒いのポリコード「A♭△7aug/D7」はもうお判りの方も居られるとは思いますが、これはフランク・ザッパの「Dupree's Paradise」の曲序盤から用いられる典型的なポリコードで、アルバム初出ではブーレーズが指揮を執る『Boulez Conducts Zappa The Perfect Stranger』収録であった様ですが、私が初めて聴いたのは『Make A Jazz Noise Here』収録のバージョンで、こちらの方がウォルト・ファウラーの特徴が随所に見られるので私としてはお薦めしたいバージョンです。

尤も本曲は、YouTubeを探れば1973年の時点で既に演奏されていた様で、ジョージ・デュークの姿は勿論、トム・ファウラーがベースを弾いているという演奏となっており、本曲がとても育まれた1曲であろうことは容易に推察におよびます。

こうしてウォルト・ファウラーの話題が出た事で本題に戻りますが、3小節目に於ける「B7/A」→「Am△7」→「Edim(on A)」→「A△」という一連の流れでは、Aメジャーに帰着する過程に薫らせる [b] 即ち「B♭音」が忍ばされているので、アンダルシア進行の様な「♭Ⅱ」の感じを聴かされる様に耳に届くのが顕著です。

記譜上ではDドリアンからの導音変化(Dm△7)という風に解釈してはいても、楽曲冒頭からD音をフィナリスと採る様にしては聴かれないので、A音がフィナリスの様に聴こえているという状況であるので勘違いしてほしくはないのですが、A音をフィナリスとする音も後続のブリッジで多彩に移旋する状況を強いられてフィナリスが変化するので、追々その状況変化はお判りになるかと思います。

いずれにしても、イントロ冒頭から [a・e] の2音に依る5度音程のドローンに依って [a] をフィナリスして優勢に聴かれる状況から徹頭徹尾 [a] をフィナリスに採って固守する楽曲ではないので、その辺りの移旋される感覚を伴って耳にしている事が重要ですので注意して傾聴して欲しいところです。

4小節目は、一旦Aメジャー・トライアドに帰着するアウフタクトから白玉で聴かされる事になるので特段注記する必要はないかと思います。ベースのグリッサンドの表記が仰々しい事くらいでしょうか。

扨て5小節目。茲はイントロ冒頭とほぼ同一ではありますが少し変応されて弾かれるのでコード表記も少々変わる部分が生じます。「Edim(on A)」からほんの少し変わるのは、先ずメロディーーが [g] よりも50セント高いGセミシャープ高い音から [as] を奏して後続和音の「Am△7(♯13)」へ進んでいるという表記をしているのですが、この辺りは説明が必要かと思うので縷述する事にします。

コード表記として「Edim(on A)」として(簡便的に)表さざるを得ない状況に於て、和音本体のEディミニッシュ・トライアドの第3音 [g] が存在する以上、それに随伴するフレーズはGセミシャープではなくAセスクイフラットの方が適切ではないのか!? と疑念を抱かれる方がおられるかと思います。然し乍ら当該箇所のコード表記としては「Edim何某」としてE音をルートとする和音表記が優勢であるという事をついつい想定してしまいそうですが、それはコード表記の簡便的な策から生じただけの事に過ぎず、物理的な意味で楽音的に優勢となっている実際は、「A音何某」という状況であるのです。

処が、A音を優勢にするコード表記として適切かつ簡便的な表記が無理なので「Edim何某」とせざるを得ないという状況に過ぎないので、Gセミシャープが発生しているという状況というのは《A音由来に、その第7次倍音由来の音のリップスラー》でG音より50セント高い音を形成しているという状況を示唆する為、Gセミシャープの異名同音であるAセスクイフラットという風に表わしていない斯様な意図を感じ取っていただければ幸いです。

この局所的な出現となる微分音は、音価としての歴時は短かろうともこのイントネーションの変化を12等分平均律に均して知覚してしまうのは大変危険であります。12等分平均律のそれとは明らかに異なる「違和」を茲で捉える事が出来るか否かは、聴き手として試されているという風に思ってもらう位痛切に感じ取ってもらいたい部分です。それほど重要な音であるのです。

また、後続の「Am△7(♯13)」の直前の [as] というのは [gis] でも良さそうですが、私は「減八度」という音脈から生じた音として、2拍目で先行して生じていた [gis] とは異なる物として解釈したので [as] と表記しているのです。つまり、2・3拍目でタイで結ばれる [b] の存在があるからこそ、茲は [gis] を再び聴くのではなく [as] として聴く為のフレーズとして表わしているという訳です。

扨て4拍目のコード「Am△7(♯13)」は方々からやいのやいのと言われそうなコード表記でありますが、真っ先に伝えたいのは長七度と増十三度という、単音程に還元・転回すれば長七度と増六度が混在しているコードという事であり、皮相的理解におよぶ人からすれば長七度と短七度が混在するコードの様に思ってしまう方も居られるかと思います。長七度と増六度の併存という状況を相容れない人がいるかもしれませんが、モードとして半音音程が2回連続して現われる旋法を用いていれば、そのモード・スケールから発生するダイアトニック・コードとしては必然的に長七度と増六度の併存という状況は生ずる事になります。

もっと判り易く言えば、先ずはテトラコルドの形成の為に [a] の下方四度に [e] があるという状況を想定してもらう事にしましょう。この四度音程間に懸案の長七度 [gis] と増六度 [fisis] があるという事を想定していただければ良いのです。

そうなると [a] と [gis] は半音ですので、数値的には「1/2」と表す事ができます。同様に [gis] と [fisis] の間の音程も「1/2」であります。では [e] と [fisis] の間は!? となると「1と1/2」という状況となり、増二度を喚起しているテトラコルドなのです。これはアリストクセノスの時代から定義されている「トニアイオンのクロマティック」という名称のテトラコルドであります。こうした状況を和声的に併存して持ち来している状況であると考える必要があるという訳です。

アリストクセノスを視野に入れるとなると中立音程となる微分音を使用する事となるテトラコルドを用いる様になる為、微分音をも想起している状況ならば必然的に増二度も視野に入るテトラコルド使用の整合性を取る為に、こうした解釈が必要となり、和声的に用いられるエレピでのそれらの特徴的な音は決して [g・gis] ではなく [fisis・gis] の併存なのです。ですからコード表記としては実に奇異な表記となってしまう訳です。

6小節目「Dm△7」は本テーマでの主和音ではあるものの、まだフィナリスは優勢的に [a] 音にあるので、フィナリスとしての疑似終止感はA音にあります。ですので7小節目の一連のコード進行でも「A△」へ帰着するという訳ですが、この7小節目でのコード進行の過程に現われる「Fm6(♭5)→Em6(♭5)」というのはそれぞれ減七和音ではないという所が最大限に注目してもらいたい所です。

もしも減七とした場合、その減七度音とルートの間に充塡される和音外音の存在など無い事を示します。処が和音構成音としては物理的には同じ同義音程和音となる「マイナー6th(♭5)」では、長六度音とルートとの間には第7音となる和音外音の存在を示唆する事になります。無論、それが短七度か長七度なのかは不明瞭であったとしても、和音外音の存在を示唆する状況となるのは自明であります。

まあ「Em6(♭5)」の部分では実質「Em7(♭5)」で [cis] が弾かれているという表記でも良いのですけれども。エレピが明示的に [d] を弾いているので実質的な正当性は「Em7(♭5)」であるも、私のブログで示すハーモニー状況をコード表記として表すそれが、メロディーが随伴させるそれもハーモニーとして見渡す以上は「Fm6(♭5)→Em6(♭5)」の方が見渡しとしては判り易いであろうという事で敢えてこう表記した上で、和音外音の示唆を怠らずに! という喚起も併せての表記なのだという意図をお判りいただければ幸いです。

9小節目での「F△/A♭/D♭」は実質、低声部では「D♭△ omit3」という風に思っていただいた方が判り易いかと思います。とはいえコード表記的には3層構造のポリコード状態とさせていただきました。というのもこのブリッジは特段このハーモニーから別のフレーズが発生する様な状況など無いものの、[des] や [as] から独立して生ずるフレーズが起こる可能性のあるハーモニーである為、3層構造で書いたのはそういう意味もあっての事なのです。

つまりこれの意味する物は、仮に「D♭△」というコードから「D♭リディアン」という風に見立ててしまった場合、D♭△の構成音として生じたD♭音から始まるD♭リディアンと、その五度上のA♭アイオニアンが単に同一の調域由来の旋法が線的に生ずる可能性として見立ててしまうという、制限された可能性を示唆するのとは異なり、D♭音とA♭音から生ずる可能性のある線は夫々が複調的に、異なる調域同士で発生するフレーズとして可能性をもっと拡大させた状況をにらんだ上での解釈という意味の事なのです。

現実として楽曲はこのブリッジから更なる世界観の拡張を行なっておらず、当該箇所で複調的な線的なフィギュレーションなど行なっていない物の、楽曲の可能性を鑑みてコード表記を敢えて3層構造にしたという理由は、そうした配慮があっての事なのです。

またこの箇所でのマイケル・ランドゥは微分音として誇張して来ます。それが1単位6分音。つまり33セント程高く採る音として明記しているのは、まさに微分音として誇張して弾いている事実を表わした物です。

10小節目となるブリッジ2小節目での「B♭m△9(on E♭)」というのは実質、B♭メロディック・マイナー・モードでのⅣ度(=E♭)をルートとする副十三和音の第3音をオミットとする状況となるのは自明です。加えて、メロディ ック・マイナー・モードでのⅣ度上の和音は七度音以上の和音を三度堆積させるとドミナント7thコードを形成しますが、下属音上のドミナント7thコードであるに過ぎず、メロディック・マイナー・モードのⅣ度上の和音はドミナント7thコードを形成するもⅤ度上の属和音ではなくⅣ度上の副和音であるに過ぎません。

つまり、ドミナント7thコードとしての響きを稀釈化させる為に完全和音としての副十三和音としての形を採らずに、副十三和音からの第3音をオミットした上で「B♭m△9(on E♭)」としているのは明らかでありましょう。なぜならメロディック・マイナー・モードのⅣ度上で生ずるドミナント7thコードは下方五度進行を採るにも全音階的にその「♭Ⅶ」となる音度の行き場は無く、半音下にも行き場はない閉塞した状況で、他のドミナント7thコードとは少々異なる「立ちんぼ」状態を強いられるドミナント7thコードを形成する物です。

この閉塞した状況こそが、ドミナント7thコードの多義性を生じ、軈てはドミナント7thコードに内含する減和音も「ブルース化」に等しい方便を得て、ブルース化の是認に拍車をかけ、人々はドミナント7thコードやディミニッシュ・コードも「Ⅰ度」として耳にする様になった事の実態を体現する様になった証とも謂えるでしょう。

加えて当該箇所でのアコースティック・ギター・パート部では「B♭リディアン・ディミニッシュト」および「B♭ルーマニアン・マイナー・スケール」を明示しているのは理由があります。

B♭リディアン・ディミニッシュトおよびB♭ルーマニアン・マイナー・スケールはいずれも構成音は同様の音階となります。加えて、ルーマニアン・マイナー・スケールはルーマニアン・メジャー・スケールと対照させ易い構造であるので、本記事では、ジョージ・ラッセルが広めたリディアン・ディミニッシュトという呼称よりもルーマニアン・マイナーを使用する事としますが、B♭ルーマニアン・マイナーの音階構成音は次の様に、[b・c・des・e・f・g・a・b] =「B♭・C・D♭・E・F・G・A・B♭」という事になり、背景にある和音「B♭m△9(on E♭)」の下部付加音=E♭と増四度音=E♮とは一元的に相容れない状況となります。

すると、こういう状況はモード・スケールとしての見立てが違うのではないか!? という疑問が生ずる訳です。但し、和音構成音を鑑みればどう耳にしても「B♭m△9(on E♭)」の訳ですから、B♭から見た完全五度音と完全四度音との間に、線的に増十一度相当の「E♮」を忍ばせているスーパーインポーズとなっている訳です。つまり複調的に捉え、一元的には想起し得ないモードをスーパーインポーズしているという状況なのです。

これらを恣意的なヘプタトニックとして解釈した時、背景にある和音を [f] として聴いている音は [geses] として解釈する必要が伴い、同様にアコースティック・ギターで奏される [e] を [fes] として聴く事で、曲解的に [b・c・des・es・fes・geses・a・b] として見る事が出来るも、そうなると伴奏の和音の基底となる体を喪失させてしまう事になるので、こうした曲解は出来ず、「B♭m△9(on E♭)」というコード上で「E♮」のスーパーインポーズを生ずるという解釈を採る事にならざるを得ないのです。

つまり、態々ヘプタトニックという状況を考える必要性に迫られた結果として [geses - a] という恣意的な「重増二度」を生むという状況を優先するよりも遥かに、B♭メロディック・マイナー・モードに対してB♭ルーマニアン・マイナーがスーパーインポーズされるという事の方が自然な見立てであるという事がお判りいただけるかと思います。

コード表記からモード・スケールを準えようと想起した時、「B♭m△9(on E♭)」というコードからは本来B♭ルーマニアン・マイナーおよびB♭リディアン・ディミニッシュトを想起する事は単なる「誤り」にしか映らない事でありましょう。然し乍ら、アコースティック・ギターと伴奏のコードの現実から、そうした複調的な実態を見れば、アコースティック・ギターのフレーズがスーパーインポーズを為している事として捉える事で、あくまでもアコースティック・ギターのモード・スケールは「B♭ルーマニアン・マイナー」を想起した方が良いですよ、という注意喚起となっている訳です。

和音に靡いて [es] を弾かないで下さいね、という事と、和音の側の [f] にも靡かないで [e] を明示して欲しいという注意喚起になっている訳です。これらの状況を掴めない限り、コード表記を重視する類の人や譜面を深読みしない方からすると《左近治の採譜、間違ってんじゃないのか!?》という風に懐疑的になられる事は少なくない事でありましょう。とはいえ、こうした理解に及びがちになるのも私からすれば想定の範疇なので、こうして注意喚起をした上で縷々述べている訳であります。逃げ口上としての言い訳ではなく、実際にこうなのですから原曲をしっかり採譜していただければ私が真実を述べているのは明らかですので、その辺りはご容赦下さい。

そうして本テーマではフィナリスが [d] に移し、コードは「Dm△9」が現われます。後続小節の冒頭では「B△/D△/A」という3層構造のポリコード表記にしましたが、これは実質 [a] をベースにした上で「B7」と「D△」が鳴っている状況と考えても差し支えないでしょう。無論、3層構造にしたという事から窺い取れる事は、それらの層それぞれで異なる調域でのフレーズが発生しても良いという状況を示唆した上での事です。

加えて、セスクイトーン(=1全音半)で長三和音同士のポリコードが発生するという状況というのは概して、低位側にあるコードから見た時に所謂「シャープ・ナインス」というドミナント7th(♯9)コードを生ずる状況と等しいのであり、この場合「B7(♯9)」と同等なのであります。ですので、それを「B7(♯9)」と表記しても良いのですが、先行和音の「Dm△9」から派生的に分化し合うポリコードとしての要素が含まれており、3層構造となるポリコードの発展的な可能性を孕んだ意味を持たせたので、敢えてこうした仰々しいコード表記をしております。

とはいえそのシャープ・ナインスは下方五度進行を採らぬ弱進行を採っているので、内声で生じている「D△」から「Dm11」の基底部となる「Dm」へ移ろっている感じが先行のポリコード表記でより際立っているかと思います。能く知られるシャープ・ナインスのコード表記では隠匿されてしまう状況を却って見やすくしていると私は信じて已みません。

そうして「Dm11」からはほんの少しハーモニーが変わって「Dm69」となり、アコースティック・ギターも1単位六分音を目安にイントネーションを出していただければ原曲通りになるかと思います。この微分音は非常に重要なイントネーションであり、「Dm69」上で生ずる「E♭音より33セント低い音」を和音外音として生ずるという理解を必要とする箇所であるのです。そうして「B♭add9」へと進行する所は特に触れる事はありません。

その後「D7sus4」へと進みアコースティック・ギターは5th音と4th音を明示的にしている事が、この「D7sus4」での本位四度を非常に大切に扱っている事が能く判ります。この中性的な響きから後続は一気に「短属九+増十一度」である「A7(♭9、♯11)」を響かせてドミナント(Ⅴ度)感を如実に強調して来るのですから畏れ入ります。なぜかというと、従前はモーダルに響かせていて「移ろい」を強調しているにも拘らず、茲でドミナント感を強調するのは、ハッと調性感を思い出させる閃きが見えて来る訳ですね。

無論、ドミナント感を強調しても直後の和音で「主音」となる [d] を明確化するのではなく、蹂躙するかの様に複前打音を纏って「Dm△9」の短調上主音=9th音を強調するのですから、重ねて畏れ入るばかりです。

後続小節でも先と同様ではありますが、アコースティック・ギター・パートの3拍目の64分音符の4音については少々触れておく必要があるでしょう。これら4音は [e - f - fis - g] の半音階でありまして、これは慣例的にジャズ界隈では「ダブル・クロマティック」として称するフレーズのひとつです。

ダブル・クロマティックとは半音音程が複数重なれば成立する呼称なので、この場合「トリプル・クロマティック」ではなかろうか!? と思われる方も居られるとは思いますが、ダブル・クロマティックが更に半音を重ねた様な連鎖状態であってもそれを「ダブル・クロマティック」と総称するのが慣例的な呼び方なのであります。即ち、このダブル・クロマティック(の連鎖)が生じたそれは、4音の内、最初の [e] がピッキングに依る物で、後続のスラーで囲まれた3音はハンマリング・オンの連鎖という事を示しています。

重要なのが [fis - g] を奏する時の薬指・小指となるハンマリング・オンです。これを明示的にした上で直後には [h] を弾く事が必要とされるので、単なるハンマリング・オンの連鎖という事だけなら労する事なく弾けてしまいますが、[h] を明示的にしつつ薬指と小指が弱まらない為の運指というのは少々留意する必要性があり、原曲はそれらが確然と響いていますので、遉のマイケル・ランドゥの演奏力を垣間見る事ができるプレイとなっております。打ち込みに於てもまあ巧く行ったと思いますので、あらためてご堪能いただければ幸いです。

音階の名称が決して一義的ではない状況はなにも今回に始まった事ではありませんが、初学者が理解に到達し易くする為に教示の合理化を徒に図ってしまったり、或いはこうした説明を冗長的にしない為の合理化の為に多義的な状況を避けて教え易い方向性を勝手に採ってしまうという方策を私は決して採りません。

一から学ぶ者からすればそうした多義的な状況を甘受するのは骨が折れる事かもしれませんが、一義的・一元的な狭い理解に収まってしまう人ほど後々苦労を伴うのも亦事実ですので、後で苦労する位なら先に苦労しておいた方が楽だという事をあらためて念頭に置いていただきたいと思います。「礎(いしずえ)」となる知識は決して脳レベルで朝三暮四となる物ではありません。苦労を後に追いやる人ほど苦労は増大する物です。

耳馴れない呼称ではあるものの、先の7音列 [d - e - f - gis - a - h - c] を [a] 音から見ればAハーモニック・マイナー・スケールの第4音をフィナリスに採っているモード・スケールでありますし、Eフリジアン・ドミナントの別名「Eハーモニック・マイナー完全五度下」の《完全四度下バージョン》とも謂えるかもしれません(笑)。

過去の私のブログ記事でも語った事もあり、今では追記している文もあるのであらためて確認しておいていただきたいのではありますが、「フリジアン・ドミナント」という呼称も実際には正統な体系を勘案すると、決して大声で言えない様な呼称なのでもあり、そうした件を過去の記事にて追記しておいた、という訳です。

ドリアンという旋法はご存知の通り、グレゴリアン・モードとしては長旋法(=長音階)の第2音をフィナリスとするモード・スケールであり、音階を構成する音のそれぞれの音程構造はフィナリスを基準として上下に対称構造を為す事も知られております。

対称構造とはつまり、フィナリスを基準に音程を [全・半・全・全・全・半・全] と上下どちらに進んでも同じ音階構成音を生む音程の対称構造となる訳です。こうした鏡像関係を形成している事を利用して、アルテュール・フォン・エッティンゲンは自身の論文にて和声二元論を説明する際に、五線譜の第3線を跨ぐ様にして音部記号には「D」を用いて書かれた 'D-clef' という存在があった事も過去の私のブログ記事で取り上げた事もあった物です。

ジャズ界隈では常套句の様に振る舞うマイナーを嘯く為のドリアン・モードでもありますが、そもそも和声体系が確立する以前の西洋音楽界隈での「短調」とはドリアンとして「♮6th」を用いるのが優勢であったのが真相であります。

それがやがて「♭6th」を持つ自然短音階へと体系が変化していった最大の理由は、属音への下行導音として六度の音が機能する事がプレドミナントとしての和声的勾配に弾みが付くという事で和声体系としてカデンツを標榜するに際し自然短音階が自然な振る舞いとして位置付けられる様になり、短調は自然短音階が源流であるかの様に知られる様になった訳です。

ムシカ・フィクタを採るに当たり短調という音楽的な世界観に於て特徴的な事は、長調での振る舞いよりもムシカ・フィクタが頻出する事で多様な世界観を旋律的にも和声的にもバリエーションが豊か(ディーター・デ・ラ・モッテは「材料音」が多いと説明する)で、プレドミナントの時(ドミナントの先行和音)でも短和音を基とする和声よりも同主調の同機能(長和音を伴う和声として後続のドミナントへ進む)を借用する形で音楽的な世界観に弾みを付けていった物であります。

ところでムシカ・フィクタという可動的臨時変化音は何もプレドミナントの時ばかりに用いるのではなく凡ゆる状況でムシカ・フィクタは起こり得ます。先の例はあくまでもドミナントに先行する「プレドミナント」の例を挙げただけなので誤解無きようご理解下さい。

そうして短調の世界観では、トニックはマイナー・コードであり乍らも終止和音にて長和音へ変ずる事もあるピカルディーの3度を聴かせる事もあれば、下属和音でも長和音を聴かせる事も同様に起こり、挙げ句の果てには属和音でも長和音へ変じている事を思えば、短調はあらゆる状況で長調の世界観を借用する事で頻繁に臨時的変化音が頻出する事で、ロマン派の作曲家は短調に聴こえる局面で音楽的な世界を巧妙に粉飾して来た訳です。

古典的な機能和声社会では増二度音程を避ける様にして来た歴史がありました。これは西洋音楽界隈での限定的な世界観であった訳でして、西洋音楽界隈がそれを避けた最大の理由は「乞丐が好む様な響きを嫌悪した」という事であります。乞丐=ルンペンと謂えば判り易いでしょうか。南インドから西へ移動して来た人々は軈て中東やヨーロッパにも長い歳月を要して移動して来たのでありますが、彼等が持ち込んだ独特な音楽の響きを西洋音楽界隈は異質な物として取扱わなかったのですが、ビゼーのカルメンでの内容がジプシーの女性を恋するという事を勘案すれば、この時点で西洋音楽界隈での是認に置き換わった事に等しいと謂えるでしょう。

半音階を駆使し、音楽を一瞥しただけでは調判定が難しくなる程に徹底して操作された音楽のそれと機能和声の墨守は全く趣きを異にする物であり、特に聴覚心理学方面での科学が発達した事で、旧き機能和声社会の枠組みは古典的な世界観へと追いやられたという現実も理解した上で、半音階を駆使する半音階的全音階社会が後に無調とも呼ばれる位に発展した事も、機能和声的社会の厳格な取り組みと、対位法でのムシカ・フィクタが和声法と併存する事で強化された賜物であるという事も同時に理解しておかねばならない事であります。

扨て、増二度音程をあからさまに使う事となるモード・スケールのひとつとして今回あらためて紹介する「ルーマニアン・マイナー・スケール」についてですが、先述の通り、このモード・スケールはハーモニック・マイナー・スケールの第4音をフィナリスとするモードでもありまして、他にも異なる名称で呼ばれるという事も重ねて述べる必要は無いでしょう。

無論、「ハーモニック・マイナー完全四度下スケール」という風に理解しても良いのではありますが、能く使われる所の「ハーモニック・マイナー完全五度下スケール」という日本語訳の嵌当も、日本語としての言語の意味をうまく捉えてはいない単なる配慮の無い訳という風にしか読み取れないのが残念な呼称です。

そもそも「ハーモニック・マイナー完全五度下スケール」という訳が本来意図すべきは《完全五度下方にあるのがハーモニック・マイナー・スケール》という英語での呼び方を日本語で無理矢理呼ぼうとしているのですから、それに加えて「ハーモニック・マイナースケール完全四度下」というのは更に混乱を来しかねないのではないかと私個人としては心配してしまうのでありますが、フリジアン・ドミナントとやらも正統な理解を得るとその呼称も色々と語弊があるので、それらに関しては私の過去の記事をあらためてお読みいただければ幸いです。

そういう事で、ハーモニック・マイナー・スケールの第4音をフィナリスに採るモード・スケールを今回は「ルーマニアン・マイナー・スケール」と呼ぶ事とするのですが、このスケールのフィナリスを根音とする11度和音を形成すると次の様になります。譜例はDルーマニアン・マイナーを基としているので、そこから得られる11度和音は自ずと「Dm9(♯11)」という状況を示した物となっているのです。

おそらく一部の人の中には、マイナー・コードのテンションとして「♯11th」音の存在を懐疑的に思う方が居られる事でありましょう。なぜなら「♯11th」は異名同音として「♭5th」であるので、皮相的理解の下で双方を同一視してしまう危険性を孕んでいるという事がまず1点。加えて、完全五度音と♯11thが併存するコードとして理解したとしても、そうしたコードに遭遇した事がないという事で相容れない態度を取るという点を挙げる事が出来ますが、ルーマニアン・マイナー・モードとして捉えずとも、ハーモニック・マイナー・スケールとしてのモードのダイアトニック・コードとして成立する以上、こうしたコードに遭遇する可能性は無ではないという事は先ず理解しておいて欲しい所なのです。

加えて、属和音以外の副和音は減和音を基にする和音を除けば「協和(不完全協和も含)」的であるべきコードです。勿論これは機能和声的な意味合いでの重要な見立てです。他方、属和音は「不協和」であるべきコードです。完全五度音を上下に変じて生ずる減和音・増和音の類も「不協和」であるべきコードです。

即ち、副和音で三全音を形成させるとは何事か!? という誹りを受けかねない状況をみすみす生んでいるのが先の「Dm9(♯11)」であるのですが、副和音での三全音包含のタイプは他にも長和音を母体にする「C△9(♯11)」というのも平然と使われております。リック・ビアト氏ふうに言えば「リディアン・コード」です。

つまり、短和音での副和音で生ずる♯11th音を多くの人が尻込みするだけに過ぎず、これを忌避する理由など何も無いのが真相なのです。つまり臆する事なく使って好いコードなのです。但し使う時は「♯11th」を「♭5th」と同一視するな、という事を留意すれば良いのです。

そもそも短和音のテンション・ノートとして♯11th音を附与するのは、100年以上も前のA・E・ハルが『近代和声の説明と応用』にて紹介しているのです。副和音上で三全音を生じている事の紹介が為されているという点を最も注目すべき点であるのです。そういう意味でも19世紀から20世紀にかけての和声感の発達は、あらためて目を瞠る事実があったのだと思う事頻りであります。

そうした瞠目の最たる点というのがなにゆえ「三全音」なのか!? という事を繙く事にしましょう。音律も醸成され等分平均律を生んだ事が不協和音の醸成でもあり、こうした欲求が「半音階」的要素を深める事に貢献したのです。加えて、三全音はセリエルの社会では「半オクターヴ」と呼ばれる事もあり「不協和の骨頂」と位置付けられる重要な音程として位置付けられる物です。

こうした「不協和」を、機能和声社会ではドミナントでのみ薫らせていた訳ですが、副和音で三全音が生ずるという事は、半音階的社会観を随伴させるという事を意味します。つまり、ドミナント以外の箇所でも半音階的要素を随伴させている音楽的社会観念として紹介しているのがA・E・ハルの例だという事を読み取らねばならないのです。

見馴れぬ和音を列挙するだけのレコメンドでは何を言わんとしているのかが読み手に伝わりにくいかもしれませんが、副和音で三全音を随伴させるという事はそういう事を意味している訳です。含意を酌んで理論書を読み解くというのはこういう事なのです。

何となれば半音階の随伴という状況を喩えるならば、常に半音階社会がパラレル・ワールドの様に付きまとっている社会という風に捉えれば判り易いかもしれません。ドミナント・コードでもない所で「♯11th」を弾いても誹りを受けぬ状況があるとすれば、それは実に多様な世界観を生ずる事でありましょう。

また、「半音階の随伴」を更に強固にする要素が隠されているので、それも今回説明する事にします。ルーマニアン・マイナーでの主和音を3度音程堆積で15度音程つまり2オクターヴ先まで和音を積んで行く状況を見る事にします。それが次の譜例です。

Dルーマニアン・マイナーのⅠ度上での和音は上述の様になった訳ですが、基底となる [R・3・5] の部分が「Dm」トライアドであるのは当然として、その上にある [11・13・15] で生ずる和音が「G♯dim」トライアドであるという点を最大限に注目する必要があります。

結論として、上声部にある「G♯dim」が「G♯m」として5th音が半音上がれば、同種の和音同士による三全音忒いのポリコードを生ずるのですが、そうなると 15度相当の音は増十五度として [dis] を生じてしまう訳ですから、オクターヴ相を跳越して閉じてくれない状況になってしまいます。

それならば、「G♯dim」が微分音的に下方にずり落ちて、仮に50セントほどずり落ちて、そうしたGセミシャープdimトライアドの5th音が50セント上げる事によりマイナー・トライアドに近似する音でオクターヴを閉じて「半音階社会」と同時に「24等分平均律の微分音」社会を標榜する世界観を一挙に拏攫する世界観を見る事ができるという風に恣意的に操作する事が可能となります。

つまりそれらの2つの和音は、同種のマイナー・トライアドが三全音音程関係でのポリ・コード状態と成して等音程構造としてオクターヴを閉じる、或いはその近傍を採る事が理想の体系となっている訳ですので、Gセミシャープdimトライアドの5th音が50セント高くなった音は厳密には短和音でも減和音でもない中立音程の和音なのですが、同種のマイナー・コードと中間的な中立音程の双方が標榜する社会として成立させるに当たって等音程とその近傍の和音とを引き合わせる事でオクターヴ相を閉じ乍ら微分音を見ようとする試みへと繋げようとする狙いを挙げる事ができるという訳です。

Dルーマニアン・マイナーの5度音のモード・スケールは単にAハーモニック・マイナーであるにしても、コードだけを抜萃した状況として「DmとG♯m」というポリコードを(※G♯マイナーを固守すると [dis] を生じて増八度=2500セントになりオクターヴを閉じる事が出来ませんが13オクターヴを基準に300セント+350セントの等差数列を見れば閉じさせる事は可)、それぞれのマイナー・コードを恣意的に変じさせて、そこから生ずる別系統同士のモードからのポリコードとして拡大解釈する事も可能な状況を生む訳です。

オクターヴ超越を許容するならば、先の2つの同種のコード「DmとG♯m」のそれらが「三全音複調型」として生じる事となって、果てはDドリアンとG♯ドリアンを併存させて容易く複調を成立するに過ぎませんが、片方をオクターヴで閉じるには音程を変ずる(減ずる)必要性が生じる為、12EDOならば他方の和音を「短三度等音程」としての等音程である減三和音を用いてオクターヴを閉じる必要性が生じますし、短音程のオクターヴとして閉じるという事を目指さずに1800セントという九全音(=セスクイオクターヴ、sesquioctave)を基準にして、13オクターヴ=15600セントを300セント+350セント=650セントでの等差数列で閉じる様にして、従前の12等分平均律を活かしつつ微分音の音脈を繰り広げる事が可能とも言える訳です。

13オクターヴという思弁的な巨大な音程を図示するのは六ヶ敷いので、イメージしてもらうしかありませんが、等音程は単位音程ばかりでなく等差数列でのスケール・ワイズ・ステップのサイズとしてでも構築する事が可能なのです。

通常の3度音程堆積にて15度音程という2オクターヴという「広い音程」を要するのは、その3度音程堆積が初めてオクターヴ回帰をする最小限の位相だという事は当然であるとして、そうしたオクターヴの連関にきっちりと三全音体系が挟まってメビウスの輪の様に「閉じる」という状況を形成しているというのも不思議な因果関係であるとも私は思います。

3度音程堆積という、和音形成の為に「見通しの良い」我々の基準さえあっさり抛棄してしまえば、2オクターヴ回帰であろうと3オクターヴ回帰であろうと、オクターヴが「閉じて」いる事に変わりはありません。2オクターヴの中に存在する三全音が「実質」的には複音程に引き延ばされた「九全音」である事を勘案すれば、3オクターヴ内に形成される九全音を想定しても何の誹りを受ける物でもありません。

そうした3オクターヴは3600セントという単位の巨大な音程として見る事が出来ますが、全音音程としてみれば「十八全音」なのであります。この音程の半分は「九全音」。即ち、九全音という音程を3オクターヴの側が補強している状況となり、この「九全音」を更に等音程分割して、例えば4等分に分割すれば単位音程として450セントの等音程を得る事となり、微分音を取扱う為の立派な因果関係を導引させる事が可能となるのです。

私がかねてから、リディアン・トータルやドリアン・トータルという全音階での副和音のそれらに、三全音が複音程として引き延ばされる状態で存在している事が微分音社会への足掛かりともなると述べていたのは斯様な因果関係に依る物です。

九全音を4等分の等音程にする事ばかりの方策に捉われる事なく、5等分の360セントの等音程にしても別段構わない訳です。ある特定の音程(※それは往々にして自然数での整数比に依る純正音程が好まれるが)を従前の12等分平均律が標榜する世界とは異なる音程数で割譲させて新たなる「不協和の世界」を協和的に聴かせる術というのがある事を理解しておかねばなりません。

自然七度にしても自然数 [5:7] および [7:10] という純正音程を標榜する「純正」に協和する「不協和」音程である事を思えば、協和的な不協和などという矛盾する撞着語法の力を借りただけの方便と思われるかもしれませんが、殆ど多くの楽曲はオクターヴとユニゾンの状況を除けば、標榜する世界観と実際に出す音は微妙に変えているのが演奏の実際であるのもあらためて知っておく必要があるかと思います。

音階の数にしても元々は、天体の数に合わせる様に自然に存在する物との帳尻合わせで作られた訳なので、何某かの音程を任意の音梯数で割譲しても咎めは受けない筈なのです。割譲数が素数であれば良いとか何某かの元素に当て嵌めたりするのは物理や数学での「強い力」となる魔力めいた魅力を音楽に転用しようとしているに過ぎない事なのですから、色々な要素を音楽に当て嵌めても別段構わないのであります。

その辺りをもう少し詳しく語ると、12等分平均律で半音階を巧妙に用いる様式というのは音律の醸成≒純正五度を棄却する事で、「強い力」となる協和を捨て、近傍の五度を採った事に端を発します。

音楽の凡ゆる状況を鑑みて、半音階を駆使した方が何某かの調性を限定的に固執する世界観よりも多様に変容する世界観を選択した訳です。そうした状況をほんの少し数学的に見立てるだけで、音楽の面白さをより深く堪能できるかと思いますので例を挙げてみる事にしましょう。

純正完全五度を「V」とした時、この「V」を12回繰り返したものは「12×V」即ち「12V」という状況になるのですが、ご存知の様に、純正完全五度を12回重畳させれば最もオクターヴの相貌に近付く近傍に行き着くも、完全にはオクターヴ相に回帰していない訳です。その、ほんの少しはみ出た微小音程がピタゴラス・コンマであります。これを「1×c」即ち「c」と表す事が出来ます。

12等分平均律というのは

{(12×V)−(1×c)}÷7

から得た音程を更に12等分にして単位音程=半音が得られるという物なので、12Vから1コンマを引いた数値を7等分=12EDOでの絶対完全八度を形成しているという事なのです。これが半音階を標榜する姿なのだとすれば、純正ではなくなった完全五度音程(※余談ではありますが「純正」なる完全八度と完全一度と完全五度こそが絶対完全音程と呼ばれる完全音程ですが、ピアノなどを基準に理論書で語られる所の「絶対完全音程」というのは実際には異なっており、理想的な思弁での理屈とピアノの実際の「狂った」不完全のそれとは合致してはいないので注意)という「協和の近傍」を方便にして巧みに半音階を呼び込んだ世界観の状況を等音程(※この場合純正ではない単なる完全五度の等音程という意)7等分という訳でありますから、オクターヴの相貌を等音程で割譲する事に何の誹りを受ける事などないのです。

誹りを受けずとも尻込みしかねない側面というのは、機能和声的な「協和」の世界を完全に無視してしまう事で、従前の体系と相容れない状況を生んでしまうという所にあります。

とはいえ、オクターヴの相貌を等音程で割譲するという事だけに執着すれば、3600セント(※この場合3オクターヴ)を5等分や7等分しようとも、思弁的には許容される訳です。また、オクターヴの相貌というのは何も単音程(1オクターヴ)に還元する必要などないので、2400セント(※2オクターヴ)を5等分や、あるいはオクターヴの相貌を複音程化させている恣意的な見立てのそれが「不協和」を誘引させていると恣意的に解釈する事で、オクターヴ相をハナから半分に割譲する状況も視野に入れつつ、それを更に等分に割譲するという状況を作り出す事自体、何の誹りも受けないと考える事も出来るのです。

単音程での半オクターヴは600セントですが、3オクターヴの半分は1800セントとなります。その1800セントを4等分に分割するとなれば、夫々450セントの等音程を形成する事が出来、長三度よりも僅かに高く完全四度よりも僅かに低い、四分音律でのヴィシネグラツキー流に言えば「短四度」の因果関係を容易に導く事も可能となる訳です。そうした状況を示唆しているのが先の九全音での譜例であるという事をあらためて理解しておいて欲しいと思います。

という訳で、12等分平均律での一元的な調性感だけに頭でっかちにならないでいただきたい訳ですが、過去の私のブログ記事でもかねがね、長音階のⅡ&Ⅳ度上で得られる副十三和音=ドリアン・トータルとリディアン・トータル夫々の和音構成音に包含される三全音が「複音程」に引き延ばされる事で、その三全音は単音程の時の振舞いよりも多くの音程比から晒される状況となり、結果的に微分音社会をも誘引すると述べて来たのはこういう事なのです。

先の九全音で示した譜例は [c] 音を基準にした見立てなので、上方倍音列と組み合わせれば「C7」という和声的な状況に誘引され易い状況で先の様な微分音のテンション・ノートをも含んでいると思ってもらえれば、あれらの微分音は使い勝手のある微分音としての音脈の数々でもあるという訳です。

つまり、先の3オクターヴ=3600セントに亘って見せた譜例での [c] の基準音を [g] 音基準のそれに移高して「G7」というコードを想起した上で単音程に還元・転回すれば、neutral 2nd(250)、短四度 minor 4th(450)、長五度 super 5th、neutral 7th(1050) という新たなる「オルタード・テンション」を想起する事も可能となる訳です。

抑も、オクターヴ回帰する相貌を等音程で「砕く」という状況が協和と不協和の分水嶺を見る訳ですから、そのオクターヴの相貌を恣意的に任意の等音程で分割させる事に些かの制限を受ける事などない訳です。

加えて、こうした微分音たるテンション・ノート導出の因果関係は奇しくも、故マイケル・ブレッカーがマイク・マイニエリのソロ・アルバム収録の「I'm Sorry」でのテーマ部、ブレッカー・ブラザーズでの「Not Ethiopia」でのソロ、ドナルド・フェイゲンの「Maxine」でのソロなどで四分音を用いたフレーズとして使われており、過去の私のブログ記事でも語って来ている事なので、これを機会にあらためて読み返していただければ、当時のそれを読んでもピンと来ない方でもあらためてお判りいただけるのではないかと思います。

こうした前置きを語っておけば、より一層「Timpanogos」についてお判りいただけるかと思うので、茲から「Timpanogos」の楽曲解説をする事にしますが、もう既にYouTubeの方で譜例動画のデモをアップしていたのでご存知の方も居られると思います。

近年のスティーヴ・ガッド関連作品は、インプロヴァイズよりもテーマを丁寧に聴かせた上でテーマを発展させ乍らソロを執る傾向が強いので、手垢の付きまくった古典的なジャズ・アプローチで何処かで耳にした様なバップ・フレーズを聴かせる様なそれとは趣きを異にする周到なジャズ・サウンドを多く聴かせ好感が持てる物です。

近年の作品でもチック・コリアとの共演となったアルバム『Chinese Butterfly』収録の「Gadd-Zooks」は、往年のリターン・トゥ・フォーエヴァー(以下RTF)の情緒は然る事乍ら、カンタベリー系を聴く耳でも堪能できる長尺なジャズ・ロックの音を聴かせてくれる作品であり、作曲はチック・コリアであるものの、ジャズ界の巨人達のフォロワーであった彼等が現今のジャズ界隈に於て必要な音楽的な状況とは、冗長なインプロヴァイズよりも、高次なハーモニーやフレージングの設計を周到に磨き上げる事で作品を聴かせる事を重視している様に思える物です。

そうした特徴的な音の設計により、最近のクロスオーバー/フュージョン界隈は看過出来ない高次な音楽観を確認できる物が多く、今回取り上げる「Timpanogos」はその典型例であると謂えるでしょう。

扨て、漸く本題である「Timpanogos」楽曲解説となりますが、本曲は複調と微分音がふんだんに、そしてさりげなく使われている楽曲であり、私が今世紀に出会った楽曲の中でも5本の指に入る名曲と信じて已まない作品です。カンタベリー系を聴く耳で堪能する事もできる、実に「聴かせる」曲であります。

本曲のアンサンブルの特徴は、イントロ部のエレピの左手が完全五度をドローンとして掛留させている事で複調的な側面が要所要所で生ずる事になるのですが、そうして生じたハーモニーを俯瞰すると、実に仰々しいコード表記にならざるを得ないという所も最大の特徴であると思います。コードは一即多に表記されようとし、楽曲の側は複調状態なのですからそりゃあ難しくなるってぇモンです。

本曲はイントロ以降の本テーマ部で調性感を露わにする物の、主和音として「Dm△7」を用いて来て、この世界観を軸にモーダルに移旋を忍ばせて来るので、要所要所では茫洋とする世界観が現われます。

加えて、[d] をフィナリスと採るDマイナー系統を薫らせていて、導音を忍ばせたDメロディック・マイナー・モードを想起するというよりも、楽譜上では、調号を明示しても直後の移旋で調所属が希釈化される事を考慮すれば、寧その事、Dドリアンの第7音が導音化した状況として調号無しを想起していた方が、より一層旋法的な世界観を表す事が可能だと考え調号を与えずに記譜しております。

Dドリアンからのムシカ・フィクタを視野に入れている訳なので、Dドリアンという音列そのものは上行/下行に於ても音程構造は対称形を得る鏡像関係を持っており、本記事冒頭でもエッティンゲンの 'D-clef' を触れたばかりであります。

しかも、本曲では微分音や複調を持ち来しており、それらの因果関係として等音程を導く為のオクターヴ相貌と九全音の好意的解釈に依って生ずる世界観は、矢張りDドリアンという対称構造ありきで示した方が、世界観の整合性を高める為に貢献するだろうという思いから、調号無しという選択をさせていただいた訳です。

微分音や複調に関しては後述しますが、例えば譜例動画の冒頭のイントロ部の最初のコードは「E7sus4(on A)」としており加えてメロディーの弱勢には [fis] が現われるに伴い先行音の [d] とそれに依って、更には背景の和声の [a] で「D△」の状況を見せているという訳で、和音表記に於て「D△/E」の様な2度ベースという型のそれにしなかったのは、上声部に於て「D△」というハーモニーを形成している訳でもない局所的に「D△」を感じさせるだけなのでコード表記はsus4本体をも稀釈化した形での「E7sus4(on A)」の表記としている訳です。

このコード表記の意図は、ハーモニーの実際としてはクォータル・ハーモニー(=四度和音)を標榜するも、ハーモニーの実際には五度音程が伏在しているので、クォータル・ハーモニーの一部は五度和音で中和されている事で、sus4コード表記のそれも「E7sus4」というコードに於て [e] を優勢に聴かせない状況をコード表記の側でどうにか表そうとしている物です。

無論そうしたコードは直後に別のコードへ進行し、エレピの [a・e] は掛留されたまま、エレピの上声部は [h・gis] と進行するので、この部分の局所的なハーモニーは四度和音から「E△」を形成してベースのオルゲルプンクトが続行している事で「E△/A」という響きへと変わる事になります。

なお、茲でメロディーが [cis] を奏している事により、その部分となる16分音符1つの歴時を抜萃してハーモニーとして垂直的に見れば「E△/A」に [cis] という状況は「A△9」と同等ではありますが、このメロディーのこの歴時の為だけにコード表記を「A△9」にする必要はないと思います。

確かに私のブログでのコード表記というのは、メロディーも伴奏に附与してのハーモニーを俯瞰した時の状況をコード表記にするので、一般的なコード表記の方策である所の《伴奏の拍節はどうあれ、主旋律に対してこのコード表記を弾けば伴奏部のハーモニーとして聴く事は可能ですよ》程度の物なので、そうした主旨のもとでのコード表記ならば、そもそも [cis] をコード表記に加える必要は無いので「E△/A」で構わないのですが、これまでの私の姿勢を知る方ならば「おやっ!?」と疑問を抱きかねないであろうと思い、敢えてこの様に注意喚起をしているのです。

次に、漸く3つ目のコードに進みますがまだ譜例1小節目です(笑)。茲では更に「Edim(on A)」という状況になります。このハーモニーの特徴は、ベースの [a] から見た時の短九度 [b] という所です。低音のペダルノートである [a] が優勢に鳴り続けている状況で短九度および短二度を聴かされれば、多くの場合フリジアン・スーパートニック風の音をイメージするのです。

確かにフリジアンのフィナリスから五度上方にある音をルートとして和音を形成した場合、減三和音を生ずるのでAフリジアンを喚起する状況となる訳です。移旋の状況としてより一層世界観の変容が際立つ状況であるという訳です。そうして直後には「F△9(on A)」と進行し、あらためて移旋して世界観が変わるのです。

茲で2小節目。強勢に「Aメジャー・トライアド」となるも、直後に「F△7(♯9)/A」という特殊なコードが現れます。これは、マルセル・ビッチュが『調性和声概要』で紹介するコード種であり、「短調下中音上の九」即ち、短調での♭Ⅵ度をルートにした時に生ずる九の和音という状況の物であり、これに増十一度を付与すればペレアス和音と同様の、半音忒いの長和音を成すポリコードを形成する物と同様の響きになる物で、短調下中音上の長三和音=「♭Ⅵ△」の上に「♮Ⅴ△」が生ずるのと同様の見立てをする事も可能とする、世界観を拡張する可能性を秘めている状況の和音である事は確かです。

例えると、イ短調(Key=Am)の♭Ⅵ度上の和音として「F△7(♯9)」が生じていた時のA音をフィナリスに採るモードはAハーモニック・マイナー・スケール(和声的短音階)である以上、この音組織で生ずる [d] 音をフィナリス に採るモード・スケールは自ずとDルーマニアン・マイナーなのでありますから、「F△7(♯9)」というコードがハーモニック・マイナーを喚起して入るだけに留まらず、実は複調的な因果関係としてポリコードから誘引される複調の世界観や、九全音を視野に入れて生ずる等音程の活用で微分音を活用する為の分水嶺となるコードとしても恣意的に見る事ができる訳です。

この「恣意的」という言葉の意味は、音楽的に悪用する物とか人前では決して行ってはいけない犯罪の様な状況を指した言葉ではありません。恣意的にこねくり回す事で、通常の世界観では表す事の出来ない世界観を呼び込む為の方策と考えていただければ、そうした分水嶺は聴き手にとって思いもよらない音楽的世界観を耳にする事ができ、そうした深い示唆を味わう事ができるという訳です。

メジャー7thコード上に増九度音が付与される状況というのを説明している音楽書は私の知る限り『調性和声概要』とリック・ビアト著『The Beato Book』での 'lydian ♯9' であります。ビアト氏の著書が近年の物であるという事は学び手にとって非常に幸福を齎してくれる物であり、大変貴重で有意義であろう事は曰うまでもないでしょう。

こうした珍しい表記というのは、副和音であり乍らも三全音或いは増音程を「全音階的に(即ちダイアトニックとして)」包含している事に他ならず、これに関しては先述でA・E・ハル『近代和声の説明と応用』で紹介される和声と同様の似た和音という事になり、注目すべき肝腎な点は、ドミナント以外の状況でも三全音を音楽的に見る、という所が新しい術である所なのです。

曲中で現われた「F△7(♯9)/A」での増音程は [f - gis] 間で生ずる増二度であり、F△を基底とするアヴェイラブル・モード・スケールの第6音が [d] であるという状況ならば [d - gis] で三全音を生ずる因果関係を持つ物であり、この三全音は [e] を根音とする属七上でダイアトニックで生ずるテンション以外に、[f] 音上で堆積される副十三和音でも聴かれる物としての示唆がある訳です。

属和音以外のコードである副和音で三全音を見る、という事はどういう事であるか!? という事を思い起こしていただきたいのですが、通常のグレグリアン・モードの体系から勘案すれば、長音階でのⅡ・Ⅳ度上での副十三和音はそれぞれドリアン&リディアン・トータルとなり、三全音は複音程へと引き延ばされる事になり、引き延ばされた三全音は多くの倍音列からの誘引と、等音程に依る因果関係から新たなる音脈(※微分音という中立音程を含)の影響を受ける誘引材料となりうる事をあらためて念頭に置いた上で、「副和音での三全音」という出現の実際を念頭に置いていただきたいのであります。

三全音を喚起する、という事は半音階社会の積極的な呼び込みだと思っていただければ良いでしょう。調性を一元的に遵守する機能和声社会が半音階を極力呼び込まない消極的な物と喩えれば判り易いでしょうか。加えて、複調という状況を踏まえた時、それらの複調が喚起して当然である筈の半音階社会の扉=三全音という風に皮相的に捉えてしまって、ポリコードの体を成す夫々のコード組み合わせは、何もそれぞれのコードが三全音忒いとなってポリコードを形成する訳でもありません。

陥り易い皮相的理解とは「F♯△/C△」という様な、ポリコードのそれぞれの根音が明確に三全音忒いとする状況という物ばかりを三全音複調型のポリコードと見做すのはあまりにも近視眼的な見立てであります。次の様に、三全音が隠匿され乍らポリコードを形成する場合もあります。

例えば「A♭△7aug/D7」というポリコードがあったとしましょう。これはコード表記の側からは既に三全音忒いという状況を明確にしているので、皮相的理解もへったくれも無い程に半音階社会喚起が明示的であります。和音構成音としては上に [as・c・e・gis] 下に [d・fis・a・c] という状況で、夫々のコードのコモン・トーン(=共通音)は [c] であるので、実質的には7声で充塡される状況の和声と謂えるでしょう。

扨て、このポリコードのそれぞれのコードを調判定するに当って、調所属を明確にする訳ではなくともある程度見立てを立てる必要があるかと思います。その上で上声部の「A♭△7aug」というコードは短調のⅢ度を非常に明確にし易い状況で生ずるコードですので、そのコードは「ヘ短調(Key=Fm)」由来のコードだとしてざっくりと見立てる事が可能となります。

同様にして下声部にある「D7」という判り易い属七の調判定というのは一義的に明示するよりも多義性を持たせても良いかもしれません。ト長調由来とするのかト短調由来とするのかという事だけでも既に多義的でありますし、「D7」のトライトーン・サブスティテューションを想起した上で嬰ハ短調や異名同音変換して変ニ長調由来の物とも解釈する可能性があります。

仮に、先の「D7」をト短調(Key=Gm)由来と仮定した時、ポリコードの上下それぞれの調所属はFmとGmという事で、♮Ⅱ度調域同士でのポリコードは、それぞれのダイアトニック・コードの組み合わせから恣意的に三全音忒いの組み合わせとして成立させたポリコードであると謂えるでしょう。

Ⅱ度調域に依るポリコードというのは、この例の様に上と下とで増和音と長和音(属七含)という組み合わせとして現われる様な状況としては少ない物の、Ⅱ度調域として想起し得る長和音同士のポリコードという状況に転化し得る状況は真砂の数ほどあるのが実際なので、そうした状況から和音構成音の一部が増音程を採って変化する状況など幾らでも考えつくのでありますから、こうした状況で半音階社会の喚起が強化される例というのは、いつ起こってもおかしくない状況であると見做す事が可能なのです。

この三全音忒いのポリコード「A♭△7aug/D7」はもうお判りの方も居られるとは思いますが、これはフランク・ザッパの「Dupree's Paradise」の曲序盤から用いられる典型的なポリコードで、アルバム初出ではブーレーズが指揮を執る『Boulez Conducts Zappa The Perfect Stranger』収録であった様ですが、私が初めて聴いたのは『Make A Jazz Noise Here』収録のバージョンで、こちらの方がウォルト・ファウラーの特徴が随所に見られるので私としてはお薦めしたいバージョンです。

尤も本曲は、YouTubeを探れば1973年の時点で既に演奏されていた様で、ジョージ・デュークの姿は勿論、トム・ファウラーがベースを弾いているという演奏となっており、本曲がとても育まれた1曲であろうことは容易に推察におよびます。

こうしてウォルト・ファウラーの話題が出た事で本題に戻りますが、3小節目に於ける「B7/A」→「Am△7」→「Edim(on A)」→「A△」という一連の流れでは、Aメジャーに帰着する過程に薫らせる [b] 即ち「B♭音」が忍ばされているので、アンダルシア進行の様な「♭Ⅱ」の感じを聴かされる様に耳に届くのが顕著です。

記譜上ではDドリアンからの導音変化(Dm△7)という風に解釈してはいても、楽曲冒頭からD音をフィナリスと採る様にしては聴かれないので、A音がフィナリスの様に聴こえているという状況であるので勘違いしてほしくはないのですが、A音をフィナリスとする音も後続のブリッジで多彩に移旋する状況を強いられてフィナリスが変化するので、追々その状況変化はお判りになるかと思います。

いずれにしても、イントロ冒頭から [a・e] の2音に依る5度音程のドローンに依って [a] をフィナリスして優勢に聴かれる状況から徹頭徹尾 [a] をフィナリスに採って固守する楽曲ではないので、その辺りの移旋される感覚を伴って耳にしている事が重要ですので注意して傾聴して欲しいところです。

4小節目は、一旦Aメジャー・トライアドに帰着するアウフタクトから白玉で聴かされる事になるので特段注記する必要はないかと思います。ベースのグリッサンドの表記が仰々しい事くらいでしょうか。

扨て5小節目。茲はイントロ冒頭とほぼ同一ではありますが少し変応されて弾かれるのでコード表記も少々変わる部分が生じます。「Edim(on A)」からほんの少し変わるのは、先ずメロディーーが [g] よりも50セント高いGセミシャープ高い音から [as] を奏して後続和音の「Am△7(♯13)」へ進んでいるという表記をしているのですが、この辺りは説明が必要かと思うので縷述する事にします。

コード表記として「Edim(on A)」として(簡便的に)表さざるを得ない状況に於て、和音本体のEディミニッシュ・トライアドの第3音 [g] が存在する以上、それに随伴するフレーズはGセミシャープではなくAセスクイフラットの方が適切ではないのか!? と疑念を抱かれる方がおられるかと思います。然し乍ら当該箇所のコード表記としては「Edim何某」としてE音をルートとする和音表記が優勢であるという事をついつい想定してしまいそうですが、それはコード表記の簡便的な策から生じただけの事に過ぎず、物理的な意味で楽音的に優勢となっている実際は、「A音何某」という状況であるのです。

処が、A音を優勢にするコード表記として適切かつ簡便的な表記が無理なので「Edim何某」とせざるを得ないという状況に過ぎないので、Gセミシャープが発生しているという状況というのは《A音由来に、その第7次倍音由来の音のリップスラー》でG音より50セント高い音を形成しているという状況を示唆する為、Gセミシャープの異名同音であるAセスクイフラットという風に表わしていない斯様な意図を感じ取っていただければ幸いです。

この局所的な出現となる微分音は、音価としての歴時は短かろうともこのイントネーションの変化を12等分平均律に均して知覚してしまうのは大変危険であります。12等分平均律のそれとは明らかに異なる「違和」を茲で捉える事が出来るか否かは、聴き手として試されているという風に思ってもらう位痛切に感じ取ってもらいたい部分です。それほど重要な音であるのです。

また、後続の「Am△7(♯13)」の直前の [as] というのは [gis] でも良さそうですが、私は「減八度」という音脈から生じた音として、2拍目で先行して生じていた [gis] とは異なる物として解釈したので [as] と表記しているのです。つまり、2・3拍目でタイで結ばれる [b] の存在があるからこそ、茲は [gis] を再び聴くのではなく [as] として聴く為のフレーズとして表わしているという訳です。

扨て4拍目のコード「Am△7(♯13)」は方々からやいのやいのと言われそうなコード表記でありますが、真っ先に伝えたいのは長七度と増十三度という、単音程に還元・転回すれば長七度と増六度が混在しているコードという事であり、皮相的理解におよぶ人からすれば長七度と短七度が混在するコードの様に思ってしまう方も居られるかと思います。長七度と増六度の併存という状況を相容れない人がいるかもしれませんが、モードとして半音音程が2回連続して現われる旋法を用いていれば、そのモード・スケールから発生するダイアトニック・コードとしては必然的に長七度と増六度の併存という状況は生ずる事になります。

もっと判り易く言えば、先ずはテトラコルドの形成の為に [a] の下方四度に [e] があるという状況を想定してもらう事にしましょう。この四度音程間に懸案の長七度 [gis] と増六度 [fisis] があるという事を想定していただければ良いのです。

そうなると [a] と [gis] は半音ですので、数値的には「1/2」と表す事ができます。同様に [gis] と [fisis] の間の音程も「1/2」であります。では [e] と [fisis] の間は!? となると「1と1/2」という状況となり、増二度を喚起しているテトラコルドなのです。これはアリストクセノスの時代から定義されている「トニアイオンのクロマティック」という名称のテトラコルドであります。こうした状況を和声的に併存して持ち来している状況であると考える必要があるという訳です。

アリストクセノスを視野に入れるとなると中立音程となる微分音を使用する事となるテトラコルドを用いる様になる為、微分音をも想起している状況ならば必然的に増二度も視野に入るテトラコルド使用の整合性を取る為に、こうした解釈が必要となり、和声的に用いられるエレピでのそれらの特徴的な音は決して [g・gis] ではなく [fisis・gis] の併存なのです。ですからコード表記としては実に奇異な表記となってしまう訳です。

6小節目「Dm△7」は本テーマでの主和音ではあるものの、まだフィナリスは優勢的に [a] 音にあるので、フィナリスとしての疑似終止感はA音にあります。ですので7小節目の一連のコード進行でも「A△」へ帰着するという訳ですが、この7小節目でのコード進行の過程に現われる「Fm6(♭5)→Em6(♭5)」というのはそれぞれ減七和音ではないという所が最大限に注目してもらいたい所です。

もしも減七とした場合、その減七度音とルートの間に充塡される和音外音の存在など無い事を示します。処が和音構成音としては物理的には同じ同義音程和音となる「マイナー6th(♭5)」では、長六度音とルートとの間には第7音となる和音外音の存在を示唆する事になります。無論、それが短七度か長七度なのかは不明瞭であったとしても、和音外音の存在を示唆する状況となるのは自明であります。

まあ「Em6(♭5)」の部分では実質「Em7(♭5)」で [cis] が弾かれているという表記でも良いのですけれども。エレピが明示的に [d] を弾いているので実質的な正当性は「Em7(♭5)」であるも、私のブログで示すハーモニー状況をコード表記として表すそれが、メロディーが随伴させるそれもハーモニーとして見渡す以上は「Fm6(♭5)→Em6(♭5)」の方が見渡しとしては判り易いであろうという事で敢えてこう表記した上で、和音外音の示唆を怠らずに! という喚起も併せての表記なのだという意図をお判りいただければ幸いです。

9小節目での「F△/A♭/D♭」は実質、低声部では「D♭△ omit3」という風に思っていただいた方が判り易いかと思います。とはいえコード表記的には3層構造のポリコード状態とさせていただきました。というのもこのブリッジは特段このハーモニーから別のフレーズが発生する様な状況など無いものの、[des] や [as] から独立して生ずるフレーズが起こる可能性のあるハーモニーである為、3層構造で書いたのはそういう意味もあっての事なのです。

つまりこれの意味する物は、仮に「D♭△」というコードから「D♭リディアン」という風に見立ててしまった場合、D♭△の構成音として生じたD♭音から始まるD♭リディアンと、その五度上のA♭アイオニアンが単に同一の調域由来の旋法が線的に生ずる可能性として見立ててしまうという、制限された可能性を示唆するのとは異なり、D♭音とA♭音から生ずる可能性のある線は夫々が複調的に、異なる調域同士で発生するフレーズとして可能性をもっと拡大させた状況をにらんだ上での解釈という意味の事なのです。

現実として楽曲はこのブリッジから更なる世界観の拡張を行なっておらず、当該箇所で複調的な線的なフィギュレーションなど行なっていない物の、楽曲の可能性を鑑みてコード表記を敢えて3層構造にしたという理由は、そうした配慮があっての事なのです。

またこの箇所でのマイケル・ランドゥは微分音として誇張して来ます。それが1単位6分音。つまり33セント程高く採る音として明記しているのは、まさに微分音として誇張して弾いている事実を表わした物です。

10小節目となるブリッジ2小節目での「B♭m△9(on E♭)」というのは実質、B♭メロディック・マイナー・モードでのⅣ度(=E♭)をルートとする副十三和音の第3音をオミットとする状況となるのは自明です。加えて、メロディ ック・マイナー・モードでのⅣ度上の和音は七度音以上の和音を三度堆積させるとドミナント7thコードを形成しますが、下属音上のドミナント7thコードであるに過ぎず、メロディック・マイナー・モードのⅣ度上の和音はドミナント7thコードを形成するもⅤ度上の属和音ではなくⅣ度上の副和音であるに過ぎません。

つまり、ドミナント7thコードとしての響きを稀釈化させる為に完全和音としての副十三和音としての形を採らずに、副十三和音からの第3音をオミットした上で「B♭m△9(on E♭)」としているのは明らかでありましょう。なぜならメロディック・マイナー・モードのⅣ度上で生ずるドミナント7thコードは下方五度進行を採るにも全音階的にその「♭Ⅶ」となる音度の行き場は無く、半音下にも行き場はない閉塞した状況で、他のドミナント7thコードとは少々異なる「立ちんぼ」状態を強いられるドミナント7thコードを形成する物です。

この閉塞した状況こそが、ドミナント7thコードの多義性を生じ、軈てはドミナント7thコードに内含する減和音も「ブルース化」に等しい方便を得て、ブルース化の是認に拍車をかけ、人々はドミナント7thコードやディミニッシュ・コードも「Ⅰ度」として耳にする様になった事の実態を体現する様になった証とも謂えるでしょう。

加えて当該箇所でのアコースティック・ギター・パート部では「B♭リディアン・ディミニッシュト」および「B♭ルーマニアン・マイナー・スケール」を明示しているのは理由があります。

B♭リディアン・ディミニッシュトおよびB♭ルーマニアン・マイナー・スケールはいずれも構成音は同様の音階となります。加えて、ルーマニアン・マイナー・スケールはルーマニアン・メジャー・スケールと対照させ易い構造であるので、本記事では、ジョージ・ラッセルが広めたリディアン・ディミニッシュトという呼称よりもルーマニアン・マイナーを使用する事としますが、B♭ルーマニアン・マイナーの音階構成音は次の様に、[b・c・des・e・f・g・a・b] =「B♭・C・D♭・E・F・G・A・B♭」という事になり、背景にある和音「B♭m△9(on E♭)」の下部付加音=E♭と増四度音=E♮とは一元的に相容れない状況となります。

すると、こういう状況はモード・スケールとしての見立てが違うのではないか!? という疑問が生ずる訳です。但し、和音構成音を鑑みればどう耳にしても「B♭m△9(on E♭)」の訳ですから、B♭から見た完全五度音と完全四度音との間に、線的に増十一度相当の「E♮」を忍ばせているスーパーインポーズとなっている訳です。つまり複調的に捉え、一元的には想起し得ないモードをスーパーインポーズしているという状況なのです。

これらを恣意的なヘプタトニックとして解釈した時、背景にある和音を [f] として聴いている音は [geses] として解釈する必要が伴い、同様にアコースティック・ギターで奏される [e] を [fes] として聴く事で、曲解的に [b・c・des・es・fes・geses・a・b] として見る事が出来るも、そうなると伴奏の和音の基底となる体を喪失させてしまう事になるので、こうした曲解は出来ず、「B♭m△9(on E♭)」というコード上で「E♮」のスーパーインポーズを生ずるという解釈を採る事にならざるを得ないのです。

つまり、態々ヘプタトニックという状況を考える必要性に迫られた結果として [geses - a] という恣意的な「重増二度」を生むという状況を優先するよりも遥かに、B♭メロディック・マイナー・モードに対してB♭ルーマニアン・マイナーがスーパーインポーズされるという事の方が自然な見立てであるという事がお判りいただけるかと思います。

コード表記からモード・スケールを準えようと想起した時、「B♭m△9(on E♭)」というコードからは本来B♭ルーマニアン・マイナーおよびB♭リディアン・ディミニッシュトを想起する事は単なる「誤り」にしか映らない事でありましょう。然し乍ら、アコースティック・ギターと伴奏のコードの現実から、そうした複調的な実態を見れば、アコースティック・ギターのフレーズがスーパーインポーズを為している事として捉える事で、あくまでもアコースティック・ギターのモード・スケールは「B♭ルーマニアン・マイナー」を想起した方が良いですよ、という注意喚起となっている訳です。

和音に靡いて [es] を弾かないで下さいね、という事と、和音の側の [f] にも靡かないで [e] を明示して欲しいという注意喚起になっている訳です。これらの状況を掴めない限り、コード表記を重視する類の人や譜面を深読みしない方からすると《左近治の採譜、間違ってんじゃないのか!?》という風に懐疑的になられる事は少なくない事でありましょう。とはいえ、こうした理解に及びがちになるのも私からすれば想定の範疇なので、こうして注意喚起をした上で縷々述べている訳であります。逃げ口上としての言い訳ではなく、実際にこうなのですから原曲をしっかり採譜していただければ私が真実を述べているのは明らかですので、その辺りはご容赦下さい。

そうして本テーマではフィナリスが [d] に移し、コードは「Dm△9」が現われます。後続小節の冒頭では「B△/D△/A」という3層構造のポリコード表記にしましたが、これは実質 [a] をベースにした上で「B7」と「D△」が鳴っている状況と考えても差し支えないでしょう。無論、3層構造にしたという事から窺い取れる事は、それらの層それぞれで異なる調域でのフレーズが発生しても良いという状況を示唆した上での事です。

加えて、セスクイトーン(=1全音半)で長三和音同士のポリコードが発生するという状況というのは概して、低位側にあるコードから見た時に所謂「シャープ・ナインス」というドミナント7th(♯9)コードを生ずる状況と等しいのであり、この場合「B7(♯9)」と同等なのであります。ですので、それを「B7(♯9)」と表記しても良いのですが、先行和音の「Dm△9」から派生的に分化し合うポリコードとしての要素が含まれており、3層構造となるポリコードの発展的な可能性を孕んだ意味を持たせたので、敢えてこうした仰々しいコード表記をしております。

とはいえそのシャープ・ナインスは下方五度進行を採らぬ弱進行を採っているので、内声で生じている「D△」から「Dm11」の基底部となる「Dm」へ移ろっている感じが先行のポリコード表記でより際立っているかと思います。能く知られるシャープ・ナインスのコード表記では隠匿されてしまう状況を却って見やすくしていると私は信じて已みません。

そうして「Dm11」からはほんの少しハーモニーが変わって「Dm69」となり、アコースティック・ギターも1単位六分音を目安にイントネーションを出していただければ原曲通りになるかと思います。この微分音は非常に重要なイントネーションであり、「Dm69」上で生ずる「E♭音より33セント低い音」を和音外音として生ずるという理解を必要とする箇所であるのです。そうして「B♭add9」へと進行する所は特に触れる事はありません。

その後「D7sus4」へと進みアコースティック・ギターは5th音と4th音を明示的にしている事が、この「D7sus4」での本位四度を非常に大切に扱っている事が能く判ります。この中性的な響きから後続は一気に「短属九+増十一度」である「A7(♭9、♯11)」を響かせてドミナント(Ⅴ度)感を如実に強調して来るのですから畏れ入ります。なぜかというと、従前はモーダルに響かせていて「移ろい」を強調しているにも拘らず、茲でドミナント感を強調するのは、ハッと調性感を思い出させる閃きが見えて来る訳ですね。

無論、ドミナント感を強調しても直後の和音で「主音」となる [d] を明確化するのではなく、蹂躙するかの様に複前打音を纏って「Dm△9」の短調上主音=9th音を強調するのですから、重ねて畏れ入るばかりです。

後続小節でも先と同様ではありますが、アコースティック・ギター・パートの3拍目の64分音符の4音については少々触れておく必要があるでしょう。これら4音は [e - f - fis - g] の半音階でありまして、これは慣例的にジャズ界隈では「ダブル・クロマティック」として称するフレーズのひとつです。

ダブル・クロマティックとは半音音程が複数重なれば成立する呼称なので、この場合「トリプル・クロマティック」ではなかろうか!? と思われる方も居られるとは思いますが、ダブル・クロマティックが更に半音を重ねた様な連鎖状態であってもそれを「ダブル・クロマティック」と総称するのが慣例的な呼び方なのであります。即ち、このダブル・クロマティック(の連鎖)が生じたそれは、4音の内、最初の [e] がピッキングに依る物で、後続のスラーで囲まれた3音はハンマリング・オンの連鎖という事を示しています。

重要なのが [fis - g] を奏する時の薬指・小指となるハンマリング・オンです。これを明示的にした上で直後には [h] を弾く事が必要とされるので、単なるハンマリング・オンの連鎖という事だけなら労する事なく弾けてしまいますが、[h] を明示的にしつつ薬指と小指が弱まらない為の運指というのは少々留意する必要性があり、原曲はそれらが確然と響いていますので、遉のマイケル・ランドゥの演奏力を垣間見る事ができるプレイとなっております。打ち込みに於てもまあ巧く行ったと思いますので、あらためてご堪能いただければ幸いです。

2020-02-17 22:00