クロスオーバー界隈に見る複調考察 [楽理]

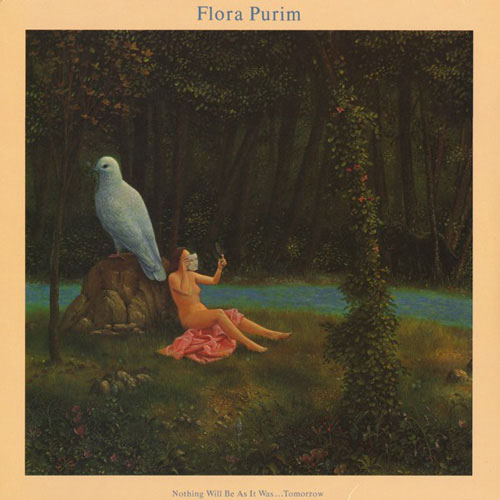

扨て、今回はあらためてフローラ・プリムのアルバム『Nothing Will Be As It Was... Tomorrow』収録の「I'm Coming For Your Love」を例に、本曲のあからさまに用いられる複調の実際を語ろうかと思います。以前のブログ記事でも語っていた事もありましたが、商用着信音制作時期は某ネット掲示板も勢いがあり結構な嫌がらせもあり、私自身本腰を入れずにハナシ半分程度の剽軽なキャラを装って書いていた時なので、あらためて触れておこうと企図した次第です。

その様な理由から、本曲に関する過去のブログ記事については間に受けてしまわれても当惑するばかりであろうと思われる為、今回あらためて詳述しようと企てている部分となるのが「複調」なのであります。

調性というのは和声体系が整備されてからは一元的に取り扱われる事が当然の様に用いられておりますが、和声体系が整備される対位法社会ではごく普通に複調が現れる状況というのは頻発しておりました。無論その後の対位法社会でも一元的に調性を向きつつ他の声部で他調を「嘯く」程度の局所的な複調があり乍らも一元的に「優勢」となる調性を向くのが一般的になって行ったというのが真相でもあります。

奇しくも複調への入り口というのは「変応」を伴い、原調に加えて変応した調性が異なって併存する状況でありましょう。処がジャズの殆どの場合は、マイナー・キーをドリアンで「嘯く」事でドリアン・モードの特性音である♮6thを明示的に用いながら用いて、随伴する伴奏も仰々しく♭6thは使わない為、予定調和と不文律で結果的に誰もが原調を嘯くだけで異なる調性の併存が起こりにくい状況があります。この文中での「嘯き」が音楽体系に於ける正当な呼称である「変応」を意味します。

念のために附言しておきますが、「変応」という語句が意味する物は対位法様式ばかりでなく単に、声部のフレーズの一部が音高を変えたり、或いは一部の歴時が変わったりなど、原型からわずかに形を変えた状況を「変応」と呼ぶのであります。音形など殆ど変わらず歌詞の言語的な状況から1番・2番・3番のフレーズの音形が僅かに変化してしまう事も変応であり、多くの場合は「音高」が変化する事を意味します。

その上で対位法様式に於ての「変応」というのは、元の旋律(定旋律)に対して対旋律を生ずる時、前後に三全音対斜を生じない様にする「変応」と呼ばれる訳ですが、その変ずる形として属調を採った時を「正応」、下属調を採った時を「変応」と細かく分類して教える所もあります。

判りやすい例を挙げれば坂本九の「上を向いて歩こう」の冒頭の《うえをむ_いて あるこ_う(お)♪》の「て」と「こ」の部分は殆ど多くが原曲とは異なり属音に変じて唄われてしまう「変応」のフレーズの方が謬見として蔓延ってしまっております。つまり誤ったフレーズとして移動ド唱法での「ソ」として唄われてしまうのでありますが、本来ならば正しくは下中音である「ラ」で唄われるべき物です。とはいえフレーズの正否はともかくも原曲のフレーズとは異なる音高として唄われてしまっている以上、原曲の側から見ればこうした状況も「変応」なのです。子供目線になれば替え歌そのものも変応と呼べるに相応しい状況となります。

扨て、今回取り上げるフローラ・プリムの「I'm Coming For Your Love」でテーマ部の顕著なコード進行は、断片的にみれば「Ⅴ△/Ⅳ△」タイプのポリコードです。このポリコードは、その平行短調の「♭Ⅶ△/♭Ⅵ△」としても使われる物でありまして、特に後者に於ける短調としての使い方としては、下属音上から見える主音および属音を醸しながらの偽終止として用いられる物でもあります。和声の実態としては長調下属音、短調下中音を根音とする副十三和音の断片となる不完全和音(※和音構成音が3度音程で充填されない部分がある和音の意)であると言えます。

そうしたポリコードがパラレル・モーションを重ねます。更には、そのポリコードのコード進行に対して別の調性のメロディーとしてシンセ・リードが絡んで来るというのが本曲の凄さなのであります。つまりは、ポリコードが誘発するアヴェイラブル・モードとは異なる音組織のモードが平然と乗っかって来るという状況を耳にするという訳です。

そうした状況は裏を返せば、めまぐるしくコードが進行すると同時にモードの変化を生じている状況であろうともたったひとつのモードで串刺ししている状況であると言えるのです。先のポリコードは3種の調域を目紛しく変える状況であるのですが、それに対して平然と別のモードがそれらの調域を画鋲の様に止めているという訳でもあります。

本来の「狭義の」モード・ジャズとは斯様な別のモードの強行に依り、それとは異なるモードをも繋ぎ止めてしまう状況である筈なのですが、これを真の意味で実行して来たのはマイルス・デイヴィス以外はかなり少なくなるのが実際です。大概の連中は想起し得るアヴェイラブル・モード・スケールに準えてインプロヴァイズをするのが関の山であります。

異なるモードを用いても繫ぎ止める事が出来る背景には、多くのコモン・トーン(共通音)を有するが故でありますが、そのモードの強行をソリストが執行していた場合、背景の伴奏は本来の「原調」を奏しているのですから、原調以外に必ずや遭遇するであろう音階外の音が「併存」する事になります。対位法での定旋律と対旋律との関係を鑑みれば、こうした併存は十分に起こり得る物であり、マイルスはそうした状況を援用したという訳です。なぜなら、対位法の大前提として「定旋律が属音を示さない時、対旋律は変ずる事が可能」なのですから、ジャズ・ハーモニーに援用すれば、「和音構成音から5th音をオミットさせた状況で平然とソリストがⅤ度調およびⅣ度調で嘯く」という状況に等しい訳です。

ある意味では、マイナー・キーをドリアンで嘯いたりメジャーをミクソリディアンやリディアンで嘯いた事から得たヒントと言えるでしょう。Dm7(11)からA音を恣意的にオミットさせたハーモニーでGドリアンやAドリアンを奏してみたり、G7(9、♭13)からD音をオミットしてCリディアン、Dリディアンで嘯けば「音階外」の音が併存する事はお判りでしょう。この場合、テンションの(9、♭13)も三全音を有するのでこれを三全音とする調域(B♭・E調)でのリディアンで嘯いても好い状況を生ずるのです。コード構成音が呈示する世界観とは本来一元的な調性を想起する事で「道を外れる事のない」アヴェイラブル・モード・スケールという状況を見つける事であるのですが、それだと結果的に調性が強く薫る状況である場合、誰もが予見可能な音を映ずる事が可能になる為、誰もが予見可能な音を羅列するだけのインプロヴァイズではもはや即興として聞こえない味気ない卑近な世界観を生じてしまう訳です。ですので、アヴェイラブル・モード・スケールという一元的な見方とは異なる「多義性」を持たせて嘯く訳です。

とはいえモード・ジャズとて対位法のアイデアを援用するもそれは音楽的では好意的に解釈した良い意味での「断章取義」に過ぎない訳で、決して対位法様式を遵守している訳ではありません。実際にはコード・トーンの5th音オミット無関係に属調・下属調・平行調・同主調などの近親調などを巧みに使ってモードを強行しているのがジャズに於ける本当のモードの世界なのです。この部分を知らない人は多いでしょうし、実際に「私の知るモードのそれと違う」と思われる方も少なくないと思います。なぜなら、こうした異なるモードの想起というのはジャズではスーパーインポーズという方面で取り扱う事になるので、一元的にモード想起をする側とは区別されます。何より、対位法のアイデアを有していない人はコード構成音そのものが標榜すべき世界であるので、それにも照らし合わせる事の出来ない例外は、アーティスト特有のボキャブラリーとして括ってしまって深く掘り下げようとしないだけの事なのです。

マイケル・ブレッカーなどコードから類推される一元的なモードからのⅥ度調でスーパーインポーズさせて来ますが、こういう音脈とて同主調と平行調を巧みに用いて属調・下属調を合わせれば三全音調域ですら呼び込んで来る事は可能です。対位法的解釈に依る複調の想起は結果的に、凡ゆる調域の随伴として見渡す事を「方便」とするに変容したのがその後のモード・ジャズなのです。

C△7(Key=C)がありました

↓

そのコードの5th音をオミットします(実際にはオミットせずとも)

↓

じゃあ私はそのハーモニーに対してCメジャーでもCリディアンでもなくGリディアンで嘯きます

↓

延々やっていると飽きるので今度は平行短調(Am)のⅣ度上となるDリディアン・ドミナント7thのモードを想起して2拍ほどフレージングしたらDルーマニアン・メジャーのモードを強行しますね

という事が起きても全く問題ないのです。

ジャズ・フィールドに於て局所的乍らも複調が生じやすいのは寧ろメジャー・キーに於ての状況の方が現れやすいかもしれません。例えば、メジャー・キーを標榜しつつも導音を下主音化させて♭7thを用いてミクソリディアン・モードにするというのはジャズのみならずブルースでも頻出します。但し、長音階(アイオニアン)の第7音=「♮Ⅶ」とフィナリスを同一とするミクソリディアンでの第7音=「♭Ⅶ」が併存するという状況を招くというのは極めて少ない事でしょう。

仮にそれに似る併存が起こりうるとすれば、メジャー・キーに於いてある楽器パートが局所的にリディアンを奏する事でアイオニアンとリディアンの併存が生じたり、ミクソリディアン・モードに於てある楽器パートがリディアン・ドミナント7th(=リディアン♭7th)を用いたりして異なるモードの併存が生ずる場合でありましょう。

メジャー・キー(アイオニアン)を嘯く時に於ても、そこで主和音となる「Ⅰ」のコードを香らせる時に「♮Ⅳ」と「♯Ⅳ」が併存する様な状況は生まれにくいかと思います。そういう意味では「Ⅱm」の時に、平行短調の「Ⅳm」として「Ⅳ7」をスーパーインポーズさせての併存という状況の方が生じやすいかと思います。

例えば原調がKey=Cでの「Ⅱm=Dm7」という時のコードと、平行短調 Key=Amでの「Ⅳ」度上のコードのそれは同じであるも、AマイナーがAメロディック・マイナー・モードを喚起して先のコードが「Ⅳ7」に変じた状況を想起しつつ元の「Dm7」と併存させれば「Dm7」と「D7」が併存する状況となります。とはいえその場合、結果的には従前の和音体系にある「D7」というコード表記のそれに屈伏する様に「一元的」に奏しつつそれを複調として俯瞰した時に、単に調性を一元的に取り扱った時の「D7(♯9)」と同義と為す事に過ぎないので、そうした状況を「複調」として捉える実感を伴わせづらい事ではあるのですが。

近い内に、自然倍音列の基音を主音に見る場合、属音は3の等比数列=3×2^(n-1)を基にした属和音の在り方という「倍音列に見る主音と属音の関係」を語ると思いますが、結果的には3の等比数列を採る時に随伴する属和音の構成音に近似する倍音列の他に、随伴する奇数次倍音が多くの微分音の音脈を招く事になるので、こうした音脈も実際には人間が採り入れる事となった因果関係となっているという証拠を例示する事になりますのでお楽しみに。

マイナー・キーに於て♭6thと♮6thの併存が生ずるというのも極めて少ない事でありましょう。唯、音楽的素養の浅い人はどの様なキーであろうと終止音さえ変わらないのであれば曲中の過程にある局所的な部分転調などお構いなしで、調性を一義的に捉えて一つの調性でのフレーズ選択をしてしまう悪癖を有してしまう者もおります。

この手の皮相浅薄な素養しか持たぬプレイヤーの多くが採ってしまいやすい誤った選択は、ドリアン・モードという状況でも所謂「ラ・ド・レ・ファ・ラ」タイプという第5音を欠く恣意的なアンヘミトニック(※アンヘミトニックは通常、全音階音組織からの三全音を省いて無半音を生ずる「ラ・ド・レ・ミ・ソ」=所謂ヨナ抜き&ニロ抜きから五音音階を形成する事が正当なアンヘミトニック=無半音五音音階)となるフィナリスからみた「♭Ⅵ」を生じさせるペンタトニックを強行してしまったりする物です。

またある時には、マイナー・キーの終止和音がメジャーとなってピカルディー終止となる時でも、その一時的な状況での背景にある長和音の和声的状況に追随する事などせずに臆面もなくマイナー・ペンタトニックを強行する様な輩も居たりします。大体この手のプレイヤーというのは中学〜大学の辺りでチヤホヤされていた者が多く、己の素養の無さに気付く事はなく謬りを正せぬまま強行してしまう物です。

斯様な愚行に依って偶発的に「複調」が生ずる事はあっても、そこで生ずる「複調」という状況は誰もが一聴しても「おかしい」状況を生んでしまう事が殆どであり、概して伴奏を伴わせないソロなどを採らせるとそこそこ演奏能力は高かったりする物ですが、己の感覚とやらに陶酔しきってしまい学ぼうとしていない為に愚かな点が見えてしまっているアマチュア・バンドなど真砂の数ほど居る物です。

念の為に申しておきますが、マイルス・デイヴィスの「Kind of Blue」にしても、奏者が皆ドリアン・モードを一元的に志向している訳ではありませんので、その辺りは注意が必要であろうとも思います。なぜ一元的なドリアン・モードから外れた音が生ずるのか? という事さえ捉えられれば、マイルスの志向した真の「モード」という状況を能く理解できる事でありましょう。

調性を感ずる音楽というのは主音と属音が明確である事でしょう。音階の [1・5・8] 度が変ずる事が無ければ調性感は存分に堪能できる物です。裏を返せば、[2・3・4・6・7] 度の音が変じても原調の薫りを維持し乍ら変じた調性感を堪能できるのであります。この様に[2・3・4・6・7] 度が巧みに変じられている状況は結果的に他調からの拝借となっており、こういう状況こそが「モーダル・インターチェンジ」と呼ばれる状況で遭遇する現実なのです。

狭義の、非常に先鋭的に「5」度をも変ずる状況でもモーダル・インターチェンジと呼ぶ比較的稀な状況もありますが、そういう状況の場合、単に和音の根音だけを「共有」して、それを足がかりにして足場を移すという状況だと言えるでしょう。多くの場合は [2・3・4・6・7] 度の何れかが変じられて原調との差異感がコントラストとなって音楽的に弾みが付けられる、という訳です。アニソンひとつ取ってしても同主調やピカルディーの3度などが頻発する事が多いかと思いますが、こうしたメリハリもまたモーダル・インターチェンジに括られる状況であると考える事が出来る物です。

和声的な状況を鑑みる必要もなくモーダル・インターチェンジを最も実感しやすい曲というのは、中田喜直の「雪の降るまちを」を筆頭に挙げる事が出来る事でしょう。このメロディーの節回しの「自然さ」こそが長・短が混淆とする状況を見事に表しており、和声に頼らない節回しに加えそのフレーズの自然さというのは、まさに音楽の歴史が培って来た、和声体系が整備される以前から対位法に依って「移旋」が伴っていたという多様な世界観をも含んでいる旋律形成でもあるので、この曲から学ぶ物は多い事でありましょう。

扨て、本題に戻りまして「I'm Coming For Your Love」に用いられるポリコードを今一度確認する事にしましょう。長調基準に見た時の「Ⅴ△/Ⅳ△」という6音のコードは、ヘプタトニックの内の6音も満たしている状況であるので、調性感の示唆という側面で見れば、調性をたったひとつのコードで確定してはいないにせよ「ほぼ」調性を示唆するのでありますから、調性を確定するにはたった一つの有無で決定される状況を好い意味で「蹂躙」させて欺く事で音楽的にはより弾みが付く物です。何より音楽というのは、その響きを直視するよりも欺いて粉飾された世界観として嗜む方へ多様に変化して来たのが圧倒的に多いのですから、モーダル・インターチェンジとて調性を一元的に取り扱わずに欺いて見せているとも言えるのです。

そうした調性の欺きは、調性を一元的に捉えようとすると他の調性を見せようという好い意味での蹂躙でもあり、且つ一元的な調性の姿を漸く見せて呉れるのかと思いきや「複調」をも示しているという姿であるからこそ取り上げるのであります。

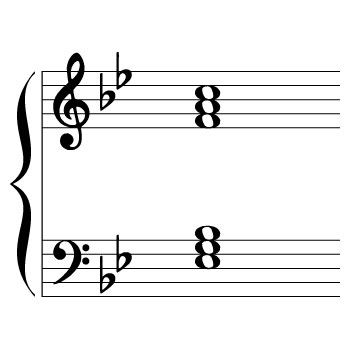

では楽曲冒頭のイントロから見ていく事にしましょう。冒頭のポリコード「Am/Em7」というのは何とも卦体なポリコードであります。これは実に調性を示唆している様で明確化していない「モーダル」なコードであります。実際にはクォータル・ハーモニー=四度和音でもあり [h・e・a・d・g・c] の完全四度音程を材料音としている物であり、こうした状況を耳にした時に耳が3度音程堆積として「恣意的」に捉えようとした時には [c] 音をコモン・トーンにして捉える事でコード表記体系として馴染みやすい「Am/Em7」の型がアッパー・ストラクチャー構造として見えてくるだけの事に過ぎず、実際には [h・e・a・d・g・c] のクォータル・ハーモニーとして捉えるべきでありましょう。

また、「Am/Em7」という風にこれらのポリコードが「Ⅳ」度忒いの和音として優勢に見るのは、「Em7/Am」として恣意的に「Ⅴ」度忒いとして見た場合、そのⅤ度関係が「調性」を確定しやすい状況を誘引してしまう事を極力避けてⅣ度構造にした上でモーダルな状況を作る為に腐心した結果に過ぎません。実際には作者の側がどういう表記を用いているかは判りませんが、茫洋とする状況に於て調性を確定しやすい状況にするのは適切ではないと思ったからです。

扨て、「Am」や「Em7」とて、各々のコードは普遍和音=完全和音という体であります。即ちそれは完全音程=完全五度を有しているので、それらのコード単体でルートと完全五度をコードの側が示している以上「調性」を誘引する物です。仮に「Am」が主体となってそのⅤ度関係にある「Em7」が存在する様に想起してしまうと、A調をより強く示す状況を生んでしまうのです。他方、「Em7」の側が主体となってⅣ度関係に「Am」を配すれば、「Em7」は完全五度を有している事で調的状況を自ずと示すも、和音が「ⅠとⅣ」という関係である為、Ⅴ度上の和音として示さない事で調的な状況が希釈化される側は「Em7」を主体として「Am」を上方に置く状況になる訳です。ですから、調性を確定しないモーダルな状況を示す物として従前のコード表記体系である「Am」と「Em7」という2種類のコードを使ってモーダルな状況に配慮した表記を勘案すると「Am/Em7」という表記が次善の表記となる訳です。決して「Em7/ Am」なのではないのです。

2小節目。2度ベースとして「E♭△7(on F)」の姿が顔を見せます。これは次の3小節でも2度ベースとして強行され、「F(on G)」が示され、調性は徹頭徹尾暈滃されている状況なのです。

4小節目以降4〜5小節間ではポリコードに依るパラレル・モーションという一連のコード進行が生じ、ポリコードの低声部側の長和音の第3音がオミット状態となります。つまり、「Ⅴ△/Ⅳ△ omit3」という状況がパラレル・モーションをするという事です。これら一連のコード進行で低声部側がオミットされている状況は、本テーマ部ではオミットされる事なく充填されて奏される事となります。本テーマ部に照らし合わせてこちらの部分でもコード表記を準えるだけなら簡単に収まるのではありますが、アンサンブルに無い音を加えて本テーマ部のハーモニー状況を引用してしまうのは早計であるので、敢えて小難しい表記となったのはご理解いただきたい所です。

これら一連のコード進行は3組のポリコードでパラレル・モーションを形成しておりますが次の各組をご覧の通り、

1‥‥D△/C△ omit3

2‥‥E♭△/D♭△ omit3

3‥‥F6/E♭△ omit3

こうして各ポリコードを見てみると、3つ目のポリコードの上声部のみ若干他と異なる表記となっており、上声部は「F6」という風にして6thコードが充てられている事がお判りになるかと思います。単に和音構成音を同じとする同義音程和音である「Dm7」を上声部に採って「Dm7/E♭△ omit3」とする事も可能ではありますし、そうなると、下声部が第3音を省略することさえしなければE♭リディアン・トータルという副十三和音となり、変ロ長調の全音階=ダイアトニック・トータルとして調性を一元的に見る事も可能ではあります。

無論、このダイアトニック・トータルの状況は上声部を「F6」にしても同様の状況なのではありますが、本テーマでの当該箇所のコード進行での上声部は6th音が抜ける変わりにシンセ・リードの主旋律が、その6th音相当の [d] 音を他調由来の [d] 音として補完する状況となるので、シンセ・リードが入って来ないハーモニー状況をポリコードの下声部が第3音を省略していない状況として見立てたとしても、「F6/E♭△」というハーモニー状況を単に「B♭ダイアトニック・トータル」に過ぎないと強弁するのは罷りならない事であるので、複調を示唆する様にして一元的な調性側からの解釈として当該のポリコードを解釈しない事が理解をスムーズにする事となるので注意が必要な部分です。

尚、3つ目のポリコード「F6/E♭△ omit3」の上声部を敢えて6th音にした理由は、これらのポリコードのコード進行の循環で1つ目の「D△/C△ omit3」に戻る際、6th音としての [d] が限定上行進行という事の追認として表しているからです。無論、[d] が限定上行進行すべく [e] またはコードに依っては [es] の場合もあるでしょうが、これらはポリコードの「D△/C△ omit3」では省略している状況であり且つ限定上行進行が上声部で行われるのであるならば、そうした状況を補強するのであるならば少なくとも [e] 音が上声部にある状況でなければならない筈でありましょう。

そうはいうもののこのポリコード表記は、上と下の世界を完全に分離する様な状況ではなく、「D△/C△」という6音を混淆とする状況でC音が一番下にある状況を便宜的に表記している「方便」でもありますし、この方便を考慮に入れずとも、ジャズ/ポピュラー音楽でのコード表記の場合は、その表記で示される和音構成音は凡ゆるオクターヴ・レンジでの「重複」を視野に入れる物であるので、「F6」という和音構成音のひとつ [d] 音が上声部で限定上行進行を仄めかしている状況であっても、後続の「D△/C△」で下声部の [e] がそれを補っても構わないのです。厳密に考えれば直近の音程に寄り添おうともせずに下声部にある構成音の重複が物理的に生じていないにも拘らず、それを都合良く呼び込んで上声部の限定上行進行音に利用するというのは、西洋音楽的な旋律論などからは詭弁にすら思えるかもしれません。

とはいえ、ジャズ/ポピュラー音楽界隈でのコード表記の体系というのは悲しい哉こういう方便でもって成立しているからこそ、ジャズでは上声部での6th音から後続和音の構成音へ長七度下方へ跳躍して音を進めていても、それを「限定上行進行」として括って先行和音の6th音を是認するのです。

次の譜例動画は偽終止進行を強く押し出したコード進行にてエレクトリック・リード・オルガンがソロを採っているという状況のものですが、この曲の6小節目3〜4拍での「F6」に於けるエレピのパートの高音部を見ていただく事にしましょう。これは「F6」の構成音である [d] 音がトップにある事になります。ヴォイシング面から見ればオルガンと長二度で「ぶつかって」はおりますが、一応は「F6」の響きに違いはありません。そこで後続小節となる次の7小節目でのエレピのヴォイシング「G7(♭13)」ではどう弾かれているかというと、先行小節での [d] から長七度下方と跳躍して [es] =「E♭」に進んでいるのがお判りいただけるかと思います。

※譜例動画での「F6」について附言しておきますと、一般的にハ長調を基にした状況に於て「F6」が生じた場合のそれは「Ⅳ→Ⅰ」という進行を正当化する為にジャン゠フィリップ・ラモーに依る体系化だったのであります。その限定上行進行 [d] が後続の主和音「Ⅰ」の和音構成音第3音 [e] への整合性の為の「音楽的方便」のひとつであった訳です。それにも拘らず私の例は「G7(♭13)」という風に、ラモーの「Ⅳ→Ⅰ」という事とは異なり、局所的にみればハ長調の「Ⅳ→Ⅴ」となっている事でラモーのそうした意図する体系を叛きつつも限定上行進行を都合よく恣意的に用いている極めて挑戦的な状況であるという事を感じ取っていただければ幸いです。

綺麗な声部の流れを意識すれば [d] は直近の [es] へ進行するというヴォイシングの方が望ましいのですが、ジャズに於いてはこうした直近ではない音程でのヴォイシングとなる例は沢山起こります。とはいえ今回の譜例動画は純然たるジャズという物ではなく、前後の脈絡の希薄な偽終止的コード進行の中で生じている6thコードの例を見ているに過ぎないものの、ジャズ/ポピュラー音楽界隈に於ける6thコードの「限定上行進行音」というのは物理的に2度上行が作られてはおらずとも和音構成音の有無に依る、その音のオクターヴ重複で補完している便宜的な状況も多いという事をお判りいただきたいのです。

本曲の場合は終止に於ても不完全終止の形を採っています。コード表記としては「E♭7(9、♯11)」であるも、トータル・ハーモニー的には「E♭13(♯11)」という属十三和音となる不完全終止という訳です。

先の譜例動画に於けるコード進行は前後の脈絡の希薄さは各コードや小節が「点描的」であるとも私は考えていたので、1〜8小節目を [8・7・6・5・4・3・2・1] と並び替えて次の様なデモも作っております。各小節をモンタージュ化して並び替えた時に元にあった掛留は小節拍頭で新たに分断しつつ、同度進行という風に小節を並び替える事によって同じ音が連続する時には掛留に変応して形成してみたデモですので併せて参考にしてみて下さい。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

扨て本題に戻るとしますが、これらのポリコードは、そのコードの上と下で別々の調域として見立てる物でもありません。その辺りは追って説明していきますのでご安心下さい。

11小節目のローズに於ける高音部での32分音符は、歴時を不明瞭に白鍵グリッサンドとして弾いても別段問題はないと思います。とはいえグリッサンドではなく32分音符に依る明確な歴時が原曲ではそれほど明確でない理由は、サステイン・ペダルが踏み込まれている最中なのでノンダイアトニックな音が和声の溷濁感を強め乍ら暈滃しているからであります。とはいえ楽譜の上ではそうしたアプローチが白鍵で行われているのを明確化する為に私は敢えて全ての音に本位記号を降っているのです。

この11小節目に於てARP2600と思しきシンセ・リードがアウフタクトとして複前打音で現れて来ますが、この小節のコードが「F6/E♭△ omit3」であるも、完全に「埒外」とするフレーズとして成立しているのがお判りかと思います。このシンセ・リードは「Gメジャー」のフレーズを奏しているので、背景のコードの響きから想起しうるであろうアヴェイラブル・モード・スケールからも異なるモードを強行している状況を示しているので、完全なる複調状態を見る事になります。

そうして12小節目に入ると、ポリコードに依るコード進行が漸く本来の姿となってヴォイシングを形成させます。先行に「D△/C△」次に「E♭△/D♭△」更に次に「F△/E♭△」という状況を形成する事になっており、一連のコード進行に於ける3つ目のポリコード「F△/E♭△」は、シンセ・リードが入る前は「F6/E♭△ omit3」という風に上声部「F6」の [d] 音は、シンセ・リードが奏するG調で生ずる [d] の示唆であったという事があらためてお判りいただけるかと思います。

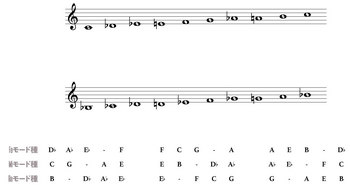

これら一連のポリコードのコード進行は局所的に転調が生じていると考える事ができるので、各ポリコードを調域を次の様に表す事が可能となります。

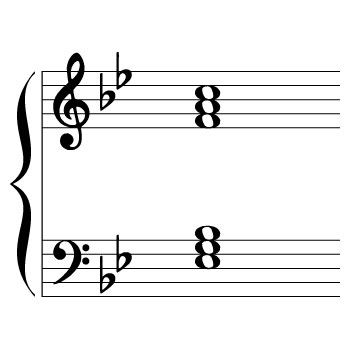

1つ目のポリコード「D△/C△」は次の通り、調域はト長調(Key=G)の「Ⅴ△/Ⅳ△」という形を採っています。

つまり先の譜例が示す調号は、そのポリコードがどの調域を由来としている或いは仄めかしているのか!? という事がお判りいただける物なので、広義のモード奏法に於ける、コードが示すアヴェイラブル・モード・スケールに遵守する類のアプローチでしたらこうした呈示は非常にアプローチを採る際に判断を楽にしてくれる事であろうかと思います。本曲はこうした調所属がコロコロ変わっている状況であってもシンセ・リード音は、G調、つまりト長調ひとつで強行しているという訳です。これが「狭義の」モード奏法であり、マイルス等が目指した究極のモード・ジャズのアプローチなのです。狭義のモード奏法というのは、想起するひとつのモードで強行する事で「スーパーインポーズ」が生ずる物と思っていただければ区別がつきやすいかと思います。

音楽教育的な順番からいえば「広義の」モード奏法から体得するという事もお判りいただいた上で、多くの場合、この広義のモード奏法にてアヴェイラブル・モード・スケールを準える事で大概の事ができてしまうものですから、この部分に甘受する人が多いのでどうしてもこうしたアプローチばかりがクローズアップされてしまってスーパーインポーズの方が置き去りにされてしまうのです。

そういう訳で次も2つ目3つ目のポリコードの調域を確認してもらいますが、2つ目の「E♭△/D♭△」は次の通り変イ長調(Key=A♭)の「Ⅴ△/Ⅳ△」という形を採っています。

3つ目のポリコード「F△/E♭△」は変ロ長調(Key=B♭)の「Ⅴ△/Ⅳ△」という形を採っています。

あらためて、これらのポリコードがパラレル・モーションで進行している以上調域は他調由来の世界を局所的に逐次変化(Key=G→A♭→B♭)している状況であるにも拘らず、シンセ・リードは1つの調域(Key=G)だけを強行している所の凄さをあらためて確認していただきたいのです。

無論、シンセ・リードがスーパー・インポーズとして採る調域=Gの全音階全ての7音をこれらの一連のフレーズで網羅している訳ではないので、局所的にはバックのハーモニーに共通するコモン・トーンでもあり乍ら、共通する事のない埒外の音が生ずる所が出てくるという訳であります。

こうした特異な音は特に3つ目のポリコード上「F△/E♭△」でシンセ・リードの和音外音は顕著に現れます。まず [e] の音の出現。装飾音たる前打音 [d] があるものの、明確にそれは [e] を奏している訳ですが、これは [f] に行こうとする上行導音でもなければ [es]に戻ろうとする下行導音なのでもありません。無論、当該箇所で生じているアウフタクトのフレーズ [e - h - g] の3音全てが複前打音としてのアンティシペーション(先取音)のでもありますが、アンティシペーションだけでは片付けられぬほどの複調感を1拍半も呈示しているのですから、こういうシーンはなかなかお目にかからないかと思います。この位の楽曲のテンポであれば16分音符1つの歴時で和音外音が生じただけでも強烈なインパクトを残すのが実際ですから畏れ入るばかりです。

加えて「F△/E♭△」上で [h] 音が現れるのも凄い所です。ポリコードの母体を低声部側に主体を持たせ「E♭」音を基準に音度を見れば、[h] は「♯Ⅴ」であり [e] は「♯Ⅰ」である訳です。それらは異名同音としてそれぞれ [♭Ⅵ・♭Ⅱ」ではあるも、この音度として想起する事のできないのは、そのフレーズの線がG調(Key=G)由来の音であるからに他ありません。ですのでバックのハーモニーに靡いた形で [fes - ces - g] という線の流れでG調のフレーズを見る事のできないのは自明であり、調的な社会観を見るに「ⅠもⅤも」叛かれている状況ではとても調性を一元的に見る事はできません。そういう意味からも複調という状況を示す決定的な要因ともなるのです。

※「♯Ⅰ」や「♯Ⅴ」という方便が今回通用するのはあくまでも複調を主眼とするがゆえの非常に限定的で便宜的な方便に過ぎません。調性が一元的な状況を向く状況であるならばどんなに楽曲が局所的に転調を重ねようが原調のスケール・ディグリーを固守するのは罷りならない事となるのが殆ど多くの例となるので、いつまでも過去の原調の強い残り香に固執して「♯Ⅰ」や「♯Ⅴ」とか呼ぶのは莫迦げた事です。複調が生じておらずに「Ⅰ」と「Ⅴ」に変化記号を充ててまで原調に固執するのも莫迦げた想起ですので、通常の楽曲に於てどうしても原調の側から見つめる大概の場合は「♭Ⅰ」を「♮Ⅶ」とみるべきであり、「♯Ⅰ」とて同様に「♭Ⅱ」とて見るべきです。同様にして「♭Ⅴ」は「♯Ⅳ」としてみるべきですし、「♯Ⅴ」とて「♭Ⅵ」として見るべきなのです。

但し、クリシェが生じて直ぐに「♮Ⅴ」の地位を復活させる様な状況であるならば便宜的に「Ⅴ」が変じて書かれたりする事があるでしょう。或いは半音階を標榜してそうしたクロマティックのフレーズが調的な伴奏に随伴している様な時に生じている「♭Ⅴ」などは有り得る表記でもあります。

加えて、「Ⅰ」に嬰変の変化記号を充ててまで原調に固執するのは「Ⅴ」でのそれよりも莫迦げている事でしょう。例外的には、「Ⅴ」上で生ずるドミナント7thコードのトライトーン・サブスティテューション(三全音代理)が生じて「♭Ⅱ7」というコードの構成音の第7音を「♮Ⅶ」とは見れない事に依る「♭Ⅰ」位な物でしょう。

現今社会では「ⅠとⅣ」あるいは「ⅠとⅡ」を巧みに使って、それぞれの音度から見える属音の位置を和音構成音に用いる事で調性感を保とうとする循環系のコード進行があります。こうした世界観は決して「Ⅴ」を回避しようとするので偽終止的(プラガル)進行として括られるのです。そもそも音楽は、和声法の体系が構築される遥か以前の対位法の時代から「ⅠはⅤを目指し、ⅤはⅠを目指す」様に旋律を形成する様にされて来たのであり、これらが叛かれる事がなければ調性感は明瞭となる訳ですが、音楽的素養が高まるほどに調性を直視する類の響きを遠ざけるのも確かな所なのです。

ボリス・ブラッハーの対位法のための著書である『作曲と演奏のための対位法』(田中邦彦 訳/シンフォニア刊)の冒頭から述べられておりますが、対位法に於て変応が生ずる際、それは属調や下属調由来の全音階を用いる事となるので、原調から俯瞰した場合、ドリアとリディアの其々の第2&4音が半音下がった状態で変応させる事で対斜を防ぎ乍ら複調も生ずるシーンを生むのです。

例として、Cアイオニアンがあったとしたならば、DドリアンとFリディアン其々の第2&4音が半音下がる、と。するとDドリアンは「E♭・G♭」と変じられ、この「G♭」が異名同音として近親調(ト調)の [fis] として作用する事になり、同様にFリディアンの第2&4音も変じられ「G♭・B♭」を生じる事になり、同様にして「G♭」が異名同音として近親調(ト調)の [fis] として作用する事になるという事なのです。

原調から俯瞰すればこれらの両モードを混在させた時の五度関係「E♭・B♭」というのを他の音度での五度関係に当てはめて音楽的な曲解を多様に演出する事ができます。つまり、便宜的に「♯Ⅰ・♯Ⅴ」という五度関係が生じたという事実は「♭Ⅱ・♭Ⅵ」とは見れないのだけれども実質的にはそうした因果関係で導かれているものだとも言えるのです。ですので、「ⅠはⅤを目指し、ⅤはⅠを目指す」という調性社会を隈なく分析すれば、主音からの上行5音列=トライコルドを目指して残りの4音 [ソ─ド] というテトラコルドが端切れとなって全音階は調性を補完するのです。そうして端切れの4音列=テトラコルドをトライコルドに読み替えて謾くと「ソ - ラ - シ - ド - レ」を補完する端切れの4音列は「レ - ミ - ファ♯ - ソ」という風に、「ソ」に対して導音を形成する必要が出てくるので、元の「ファ」は「ファ♯」へと変じられるという訳です。

他方、「ド - レ - ミ - ファ」という4音列たるテトラコルドが何某かの調性を補完するテトラコルドであるとする場合、残りの5音列である「ファ - ソ - ラ - シ♭ - ド」という風に「シ」から「シ♭」への変応によって長音階としての全音階の姿を堅持するという訳です。ブログ内検索をかけていただければボリス・ブラッハーのその変応に関して過去にも語った事があるので興味のある方は探ってみて欲しいと思います。

扨て「I'm Coming For Your Love」の解説に戻るとしますが、今度はテーマが変わり27小節目を見る事になります。此処でシンセ・リードが強行して来た「G調」の姿が漸く顔を出す事で本来の調性の顔が見えて来ます。すぐに「♭Ⅶ」に進んではしまいますが、これらを循環させるという訳です。27小節目で注意をしたいのは、シンセ・リードに対して「×印」で示した「E♭音」が原曲では鳴っているのでこの様に附与しているのですが、明らかなミスでもない様なので再現する事にしました。先行小節からの余薫とするにも好い材料ですし、純然たる「ト長調」の姿ではない叛いた姿が顔を出しているので好意的に解釈しております。

目を瞠るべきは33小節目での3/4拍子に転じている小節です。これは従前の「G△7→F△7」とは異なり、それぞれのコードの長七度音を省いて来ます。その上で、コード「G」上でシンセ・リードが [eis - fis] としているのは、シンセのフレーズそのものは1拍目は「嬰ヘ長調(Key=F♯)」由来の物として判断し、2拍目は「ヘ長調(Key=F)」由来のフレーズとして、3拍目は「ホ長調(Key=E)」由来のフレーズとして解釈しているのです。

然し乍らこれらは背景の1拍半でコード・チェンジするコード進行「G→F」からは明らかに異なる複調的アプローチである物で、嬰ヘ長調(F♯)由来のフレーズはあくまで後続和音が持つヘ長調(F)の調域に対して半音上から装飾を為す様にして粉飾されている和音外音です。[eis] は上接刺繍音、[fis] は逸音であるも、増八度下で解決を見せている状況です。また、コード「F」上ではホ長調由来のフレーズですが、楽譜上では先行の「本来あるべき姿」としての形で見せる事を優先した為、シンセのフレーズは [es - e - es - h] と書かれておりますが、アプローチ視点からは [dis - e - dis -h]がより正確に表す状況となるので注意が必要な部分となります。簡単にいえば、半音忒いとなる調域をスーパーインポーズしているという訳です。

そうして34小節目ではブリッジとなって「F♯7sus4→E7sus4(on A)→B♭/C」という風にハーモニック・リズムが形成されておりますが、このブリッジ直前からブリッジのコード・チェンジは見事な移り変わりを見せてくれるので私個人としては非常に好きな箇所でもあります。そうして35小節目に一旦の解決を「E♭△9(13)」に見るという事になる訳です。

斯様にして「I'm Coming For Your Love」について語った訳ですが、先述にある様に「♯Ⅰと♯Ⅴ」という五度の関係で叛かれる状況を示しましたが、調性が変じて他調へ移ろうという状況を確認するのは決して少なくはありません。必ずしもそうした変じた状況である変応は「Ⅰ・Ⅴ」という音度上ばかりではなく他の音度でも起こりうる事です。また、それらの例として能く現れるのは「♭Ⅲ・♭Ⅵ」という四度=五度の関係にも見られます。

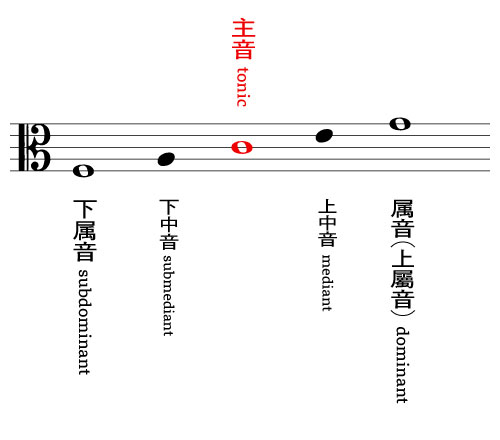

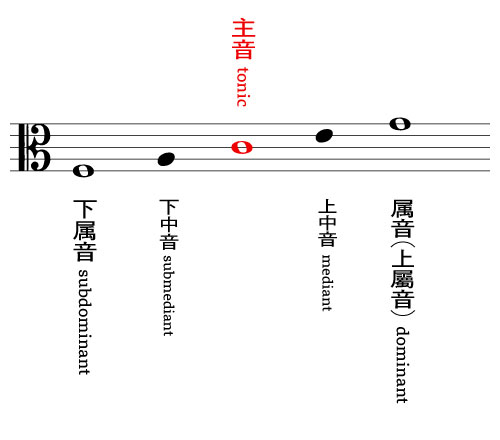

これら「♭Ⅲ・♭Ⅵ」は長音階上では「フラット・メディアント」「フラット・サブメディアント」と呼ばれますが、何故そう呼ばれるのかというと元は大完全音列に端を発する事になります。次の譜例こそがそれであり、赤色で示した主音を中心に採った時上方五度にある音が「上属音」と呼ばれ現在の「属音」という物です。同様にして主音から下方五度にある音が「下属音」なのであります。下属音は転回位置でみればこそ属音の全音下に配される様に見えるので「下屬音」の由来がありそうに思われますがこれは謬りです。主音の下方五度だからこそサブドミナントなのです。

これらの上属音・下属音の中間に位置する音がそれぞれ「上中音」「下中音」となる訳でして、これらのメディアントおよびサブメディアントが半音低く変じられる時が「♭Ⅲ・♭Ⅵ」という「フラット・メディアント」「フラット・サブメディアント」なのであります。

上中音・下中音それぞれが正位位置(せいいいち)として音階を形成している状況に加えて「フラット・メディアント」「フラット・サブメディアント」も併存する音階があります。それがチェレプニン音階です。オリヴィエ・メシアンによる移調の限られた旋法(MLT)の第3旋法は、このチェレプニン音階の第2・5・8音目から開始されるモードと同様の排列となりますが、ペンタトニック・ユニットとしては全部で9種のペンタトニック・ユニットを挙げる事が可能なので、断片的なフレーズを駆使してこうした世界観に寄り添う事も可能でありましょう。次の譜例はCチェレプニン音階とそこから生ずるペンタトニック・ユニットを挙げ、Cチェレプニンの譜例下側にB♭チェレプニンとして移高させた音階も載せております。

念の為に、ペンタトニック・ユニットとそのモード種も次に示しておきますので併せて参照してみてください。

ジャズに於けるモードというのは実際には2つの取り扱いがあり、西洋音楽界で使われるムシカ・フィクタの取り扱いを入れればモードの取り扱いは3種類になるかもしれません。先述の通り大半のモード奏法はアヴェイラブル・モード・スケールに則った広義のモード奏法なのであり、ひとつのモードを固守して他のモードでも強行させるスーパーインポーズの側面が語られる事は少ないかと思います。ここには複調の観点が必要なのであり、それに伴うのが対位法の知識なのであります。

対位法が複調を示唆する時、それが全音階的に一元的ではない状況を見つけ出して糧にするしか方策は無いと思います。一方で、対位法を学ぶ時に重要なのは、例えば譜面上では一切変化記号が充てられぬ状況を一瞥しただけですと、それはよもや「ハ長調」にしか見えない様な時が多々あります。例えば [g] 音をフィナリスとするミクソリディアがあったとしましょう。ジャズ/ポピュラー界隈ではGのメジャーブルースとして見てもまあ近しいと思います。調号を与えない限りGミクソリディアンはハ長調と同じ音列として譜面上では書かれる事になりますが、対位法の場合それをト調ミクソリディアとハ調イオニアという異なる声部で採られている事をも見抜かなくてはなりません。G音がフィナリスに聴こえる時にそれがムシカ・フィクタを採っていないならば上行導音として作用しない状況であるが故に、旋律は先行から下行形を成しているのであろうという推察におよびます。

こうした状況は「Ⅴ」が「Ⅰ」を目指さぬ状況なのでムシカ・フィクタという上行導音が生じず、「Ⅴ」が予期していた調とは違う「Ⅰ」に聞こえるからこそ、Gミクソリディアンという世界観が生ずるのです。加えて「調性」というのは長調と短調の事ばかりではなく、ミクソリディアもリディアもフリギアも各旋法のそれらは「調性」です。ですのでミクソリディアという調性もあればドリアという調性もあるので、「調性」という言葉は旋法にも広く使われる意味なのでこればかりは西洋音楽のみならずジャズ/ポピュラー界隈も遵守していただきたい部分ではあります。「Ⅰ」と「Ⅴ」の重要性をお判りいただけたでしょうか。

その様な理由から、本曲に関する過去のブログ記事については間に受けてしまわれても当惑するばかりであろうと思われる為、今回あらためて詳述しようと企てている部分となるのが「複調」なのであります。

調性というのは和声体系が整備されてからは一元的に取り扱われる事が当然の様に用いられておりますが、和声体系が整備される対位法社会ではごく普通に複調が現れる状況というのは頻発しておりました。無論その後の対位法社会でも一元的に調性を向きつつ他の声部で他調を「嘯く」程度の局所的な複調があり乍らも一元的に「優勢」となる調性を向くのが一般的になって行ったというのが真相でもあります。

奇しくも複調への入り口というのは「変応」を伴い、原調に加えて変応した調性が異なって併存する状況でありましょう。処がジャズの殆どの場合は、マイナー・キーをドリアンで「嘯く」事でドリアン・モードの特性音である♮6thを明示的に用いながら用いて、随伴する伴奏も仰々しく♭6thは使わない為、予定調和と不文律で結果的に誰もが原調を嘯くだけで異なる調性の併存が起こりにくい状況があります。この文中での「嘯き」が音楽体系に於ける正当な呼称である「変応」を意味します。

念のために附言しておきますが、「変応」という語句が意味する物は対位法様式ばかりでなく単に、声部のフレーズの一部が音高を変えたり、或いは一部の歴時が変わったりなど、原型からわずかに形を変えた状況を「変応」と呼ぶのであります。音形など殆ど変わらず歌詞の言語的な状況から1番・2番・3番のフレーズの音形が僅かに変化してしまう事も変応であり、多くの場合は「音高」が変化する事を意味します。

その上で対位法様式に於ての「変応」というのは、元の旋律(定旋律)に対して対旋律を生ずる時、前後に三全音対斜を生じない様にする「変応」と呼ばれる訳ですが、その変ずる形として属調を採った時を「正応」、下属調を採った時を「変応」と細かく分類して教える所もあります。

判りやすい例を挙げれば坂本九の「上を向いて歩こう」の冒頭の《うえをむ_いて あるこ_う(お)♪》の「て」と「こ」の部分は殆ど多くが原曲とは異なり属音に変じて唄われてしまう「変応」のフレーズの方が謬見として蔓延ってしまっております。つまり誤ったフレーズとして移動ド唱法での「ソ」として唄われてしまうのでありますが、本来ならば正しくは下中音である「ラ」で唄われるべき物です。とはいえフレーズの正否はともかくも原曲のフレーズとは異なる音高として唄われてしまっている以上、原曲の側から見ればこうした状況も「変応」なのです。子供目線になれば替え歌そのものも変応と呼べるに相応しい状況となります。

扨て、今回取り上げるフローラ・プリムの「I'm Coming For Your Love」でテーマ部の顕著なコード進行は、断片的にみれば「Ⅴ△/Ⅳ△」タイプのポリコードです。このポリコードは、その平行短調の「♭Ⅶ△/♭Ⅵ△」としても使われる物でありまして、特に後者に於ける短調としての使い方としては、下属音上から見える主音および属音を醸しながらの偽終止として用いられる物でもあります。和声の実態としては長調下属音、短調下中音を根音とする副十三和音の断片となる不完全和音(※和音構成音が3度音程で充填されない部分がある和音の意)であると言えます。

そうしたポリコードがパラレル・モーションを重ねます。更には、そのポリコードのコード進行に対して別の調性のメロディーとしてシンセ・リードが絡んで来るというのが本曲の凄さなのであります。つまりは、ポリコードが誘発するアヴェイラブル・モードとは異なる音組織のモードが平然と乗っかって来るという状況を耳にするという訳です。

そうした状況は裏を返せば、めまぐるしくコードが進行すると同時にモードの変化を生じている状況であろうともたったひとつのモードで串刺ししている状況であると言えるのです。先のポリコードは3種の調域を目紛しく変える状況であるのですが、それに対して平然と別のモードがそれらの調域を画鋲の様に止めているという訳でもあります。

本来の「狭義の」モード・ジャズとは斯様な別のモードの強行に依り、それとは異なるモードをも繋ぎ止めてしまう状況である筈なのですが、これを真の意味で実行して来たのはマイルス・デイヴィス以外はかなり少なくなるのが実際です。大概の連中は想起し得るアヴェイラブル・モード・スケールに準えてインプロヴァイズをするのが関の山であります。

異なるモードを用いても繫ぎ止める事が出来る背景には、多くのコモン・トーン(共通音)を有するが故でありますが、そのモードの強行をソリストが執行していた場合、背景の伴奏は本来の「原調」を奏しているのですから、原調以外に必ずや遭遇するであろう音階外の音が「併存」する事になります。対位法での定旋律と対旋律との関係を鑑みれば、こうした併存は十分に起こり得る物であり、マイルスはそうした状況を援用したという訳です。なぜなら、対位法の大前提として「定旋律が属音を示さない時、対旋律は変ずる事が可能」なのですから、ジャズ・ハーモニーに援用すれば、「和音構成音から5th音をオミットさせた状況で平然とソリストがⅤ度調およびⅣ度調で嘯く」という状況に等しい訳です。

ある意味では、マイナー・キーをドリアンで嘯いたりメジャーをミクソリディアンやリディアンで嘯いた事から得たヒントと言えるでしょう。Dm7(11)からA音を恣意的にオミットさせたハーモニーでGドリアンやAドリアンを奏してみたり、G7(9、♭13)からD音をオミットしてCリディアン、Dリディアンで嘯けば「音階外」の音が併存する事はお判りでしょう。この場合、テンションの(9、♭13)も三全音を有するのでこれを三全音とする調域(B♭・E調)でのリディアンで嘯いても好い状況を生ずるのです。コード構成音が呈示する世界観とは本来一元的な調性を想起する事で「道を外れる事のない」アヴェイラブル・モード・スケールという状況を見つける事であるのですが、それだと結果的に調性が強く薫る状況である場合、誰もが予見可能な音を映ずる事が可能になる為、誰もが予見可能な音を羅列するだけのインプロヴァイズではもはや即興として聞こえない味気ない卑近な世界観を生じてしまう訳です。ですので、アヴェイラブル・モード・スケールという一元的な見方とは異なる「多義性」を持たせて嘯く訳です。

とはいえモード・ジャズとて対位法のアイデアを援用するもそれは音楽的では好意的に解釈した良い意味での「断章取義」に過ぎない訳で、決して対位法様式を遵守している訳ではありません。実際にはコード・トーンの5th音オミット無関係に属調・下属調・平行調・同主調などの近親調などを巧みに使ってモードを強行しているのがジャズに於ける本当のモードの世界なのです。この部分を知らない人は多いでしょうし、実際に「私の知るモードのそれと違う」と思われる方も少なくないと思います。なぜなら、こうした異なるモードの想起というのはジャズではスーパーインポーズという方面で取り扱う事になるので、一元的にモード想起をする側とは区別されます。何より、対位法のアイデアを有していない人はコード構成音そのものが標榜すべき世界であるので、それにも照らし合わせる事の出来ない例外は、アーティスト特有のボキャブラリーとして括ってしまって深く掘り下げようとしないだけの事なのです。

マイケル・ブレッカーなどコードから類推される一元的なモードからのⅥ度調でスーパーインポーズさせて来ますが、こういう音脈とて同主調と平行調を巧みに用いて属調・下属調を合わせれば三全音調域ですら呼び込んで来る事は可能です。対位法的解釈に依る複調の想起は結果的に、凡ゆる調域の随伴として見渡す事を「方便」とするに変容したのがその後のモード・ジャズなのです。

C△7(Key=C)がありました

↓

そのコードの5th音をオミットします(実際にはオミットせずとも)

↓

じゃあ私はそのハーモニーに対してCメジャーでもCリディアンでもなくGリディアンで嘯きます

↓

延々やっていると飽きるので今度は平行短調(Am)のⅣ度上となるDリディアン・ドミナント7thのモードを想起して2拍ほどフレージングしたらDルーマニアン・メジャーのモードを強行しますね

という事が起きても全く問題ないのです。

ジャズ・フィールドに於て局所的乍らも複調が生じやすいのは寧ろメジャー・キーに於ての状況の方が現れやすいかもしれません。例えば、メジャー・キーを標榜しつつも導音を下主音化させて♭7thを用いてミクソリディアン・モードにするというのはジャズのみならずブルースでも頻出します。但し、長音階(アイオニアン)の第7音=「♮Ⅶ」とフィナリスを同一とするミクソリディアンでの第7音=「♭Ⅶ」が併存するという状況を招くというのは極めて少ない事でしょう。

仮にそれに似る併存が起こりうるとすれば、メジャー・キーに於いてある楽器パートが局所的にリディアンを奏する事でアイオニアンとリディアンの併存が生じたり、ミクソリディアン・モードに於てある楽器パートがリディアン・ドミナント7th(=リディアン♭7th)を用いたりして異なるモードの併存が生ずる場合でありましょう。

メジャー・キー(アイオニアン)を嘯く時に於ても、そこで主和音となる「Ⅰ」のコードを香らせる時に「♮Ⅳ」と「♯Ⅳ」が併存する様な状況は生まれにくいかと思います。そういう意味では「Ⅱm」の時に、平行短調の「Ⅳm」として「Ⅳ7」をスーパーインポーズさせての併存という状況の方が生じやすいかと思います。

例えば原調がKey=Cでの「Ⅱm=Dm7」という時のコードと、平行短調 Key=Amでの「Ⅳ」度上のコードのそれは同じであるも、AマイナーがAメロディック・マイナー・モードを喚起して先のコードが「Ⅳ7」に変じた状況を想起しつつ元の「Dm7」と併存させれば「Dm7」と「D7」が併存する状況となります。とはいえその場合、結果的には従前の和音体系にある「D7」というコード表記のそれに屈伏する様に「一元的」に奏しつつそれを複調として俯瞰した時に、単に調性を一元的に取り扱った時の「D7(♯9)」と同義と為す事に過ぎないので、そうした状況を「複調」として捉える実感を伴わせづらい事ではあるのですが。

近い内に、自然倍音列の基音を主音に見る場合、属音は3の等比数列=3×2^(n-1)を基にした属和音の在り方という「倍音列に見る主音と属音の関係」を語ると思いますが、結果的には3の等比数列を採る時に随伴する属和音の構成音に近似する倍音列の他に、随伴する奇数次倍音が多くの微分音の音脈を招く事になるので、こうした音脈も実際には人間が採り入れる事となった因果関係となっているという証拠を例示する事になりますのでお楽しみに。

マイナー・キーに於て♭6thと♮6thの併存が生ずるというのも極めて少ない事でありましょう。唯、音楽的素養の浅い人はどの様なキーであろうと終止音さえ変わらないのであれば曲中の過程にある局所的な部分転調などお構いなしで、調性を一義的に捉えて一つの調性でのフレーズ選択をしてしまう悪癖を有してしまう者もおります。

この手の皮相浅薄な素養しか持たぬプレイヤーの多くが採ってしまいやすい誤った選択は、ドリアン・モードという状況でも所謂「ラ・ド・レ・ファ・ラ」タイプという第5音を欠く恣意的なアンヘミトニック(※アンヘミトニックは通常、全音階音組織からの三全音を省いて無半音を生ずる「ラ・ド・レ・ミ・ソ」=所謂ヨナ抜き&ニロ抜きから五音音階を形成する事が正当なアンヘミトニック=無半音五音音階)となるフィナリスからみた「♭Ⅵ」を生じさせるペンタトニックを強行してしまったりする物です。

またある時には、マイナー・キーの終止和音がメジャーとなってピカルディー終止となる時でも、その一時的な状況での背景にある長和音の和声的状況に追随する事などせずに臆面もなくマイナー・ペンタトニックを強行する様な輩も居たりします。大体この手のプレイヤーというのは中学〜大学の辺りでチヤホヤされていた者が多く、己の素養の無さに気付く事はなく謬りを正せぬまま強行してしまう物です。

斯様な愚行に依って偶発的に「複調」が生ずる事はあっても、そこで生ずる「複調」という状況は誰もが一聴しても「おかしい」状況を生んでしまう事が殆どであり、概して伴奏を伴わせないソロなどを採らせるとそこそこ演奏能力は高かったりする物ですが、己の感覚とやらに陶酔しきってしまい学ぼうとしていない為に愚かな点が見えてしまっているアマチュア・バンドなど真砂の数ほど居る物です。

念の為に申しておきますが、マイルス・デイヴィスの「Kind of Blue」にしても、奏者が皆ドリアン・モードを一元的に志向している訳ではありませんので、その辺りは注意が必要であろうとも思います。なぜ一元的なドリアン・モードから外れた音が生ずるのか? という事さえ捉えられれば、マイルスの志向した真の「モード」という状況を能く理解できる事でありましょう。

調性を感ずる音楽というのは主音と属音が明確である事でしょう。音階の [1・5・8] 度が変ずる事が無ければ調性感は存分に堪能できる物です。裏を返せば、[2・3・4・6・7] 度の音が変じても原調の薫りを維持し乍ら変じた調性感を堪能できるのであります。この様に[2・3・4・6・7] 度が巧みに変じられている状況は結果的に他調からの拝借となっており、こういう状況こそが「モーダル・インターチェンジ」と呼ばれる状況で遭遇する現実なのです。

狭義の、非常に先鋭的に「5」度をも変ずる状況でもモーダル・インターチェンジと呼ぶ比較的稀な状況もありますが、そういう状況の場合、単に和音の根音だけを「共有」して、それを足がかりにして足場を移すという状況だと言えるでしょう。多くの場合は [2・3・4・6・7] 度の何れかが変じられて原調との差異感がコントラストとなって音楽的に弾みが付けられる、という訳です。アニソンひとつ取ってしても同主調やピカルディーの3度などが頻発する事が多いかと思いますが、こうしたメリハリもまたモーダル・インターチェンジに括られる状況であると考える事が出来る物です。

和声的な状況を鑑みる必要もなくモーダル・インターチェンジを最も実感しやすい曲というのは、中田喜直の「雪の降るまちを」を筆頭に挙げる事が出来る事でしょう。このメロディーの節回しの「自然さ」こそが長・短が混淆とする状況を見事に表しており、和声に頼らない節回しに加えそのフレーズの自然さというのは、まさに音楽の歴史が培って来た、和声体系が整備される以前から対位法に依って「移旋」が伴っていたという多様な世界観をも含んでいる旋律形成でもあるので、この曲から学ぶ物は多い事でありましょう。

扨て、本題に戻りまして「I'm Coming For Your Love」に用いられるポリコードを今一度確認する事にしましょう。長調基準に見た時の「Ⅴ△/Ⅳ△」という6音のコードは、ヘプタトニックの内の6音も満たしている状況であるので、調性感の示唆という側面で見れば、調性をたったひとつのコードで確定してはいないにせよ「ほぼ」調性を示唆するのでありますから、調性を確定するにはたった一つの有無で決定される状況を好い意味で「蹂躙」させて欺く事で音楽的にはより弾みが付く物です。何より音楽というのは、その響きを直視するよりも欺いて粉飾された世界観として嗜む方へ多様に変化して来たのが圧倒的に多いのですから、モーダル・インターチェンジとて調性を一元的に取り扱わずに欺いて見せているとも言えるのです。

そうした調性の欺きは、調性を一元的に捉えようとすると他の調性を見せようという好い意味での蹂躙でもあり、且つ一元的な調性の姿を漸く見せて呉れるのかと思いきや「複調」をも示しているという姿であるからこそ取り上げるのであります。

では楽曲冒頭のイントロから見ていく事にしましょう。冒頭のポリコード「Am/Em7」というのは何とも卦体なポリコードであります。これは実に調性を示唆している様で明確化していない「モーダル」なコードであります。実際にはクォータル・ハーモニー=四度和音でもあり [h・e・a・d・g・c] の完全四度音程を材料音としている物であり、こうした状況を耳にした時に耳が3度音程堆積として「恣意的」に捉えようとした時には [c] 音をコモン・トーンにして捉える事でコード表記体系として馴染みやすい「Am/Em7」の型がアッパー・ストラクチャー構造として見えてくるだけの事に過ぎず、実際には [h・e・a・d・g・c] のクォータル・ハーモニーとして捉えるべきでありましょう。

また、「Am/Em7」という風にこれらのポリコードが「Ⅳ」度忒いの和音として優勢に見るのは、「Em7/Am」として恣意的に「Ⅴ」度忒いとして見た場合、そのⅤ度関係が「調性」を確定しやすい状況を誘引してしまう事を極力避けてⅣ度構造にした上でモーダルな状況を作る為に腐心した結果に過ぎません。実際には作者の側がどういう表記を用いているかは判りませんが、茫洋とする状況に於て調性を確定しやすい状況にするのは適切ではないと思ったからです。

扨て、「Am」や「Em7」とて、各々のコードは普遍和音=完全和音という体であります。即ちそれは完全音程=完全五度を有しているので、それらのコード単体でルートと完全五度をコードの側が示している以上「調性」を誘引する物です。仮に「Am」が主体となってそのⅤ度関係にある「Em7」が存在する様に想起してしまうと、A調をより強く示す状況を生んでしまうのです。他方、「Em7」の側が主体となってⅣ度関係に「Am」を配すれば、「Em7」は完全五度を有している事で調的状況を自ずと示すも、和音が「ⅠとⅣ」という関係である為、Ⅴ度上の和音として示さない事で調的な状況が希釈化される側は「Em7」を主体として「Am」を上方に置く状況になる訳です。ですから、調性を確定しないモーダルな状況を示す物として従前のコード表記体系である「Am」と「Em7」という2種類のコードを使ってモーダルな状況に配慮した表記を勘案すると「Am/Em7」という表記が次善の表記となる訳です。決して「Em7/ Am」なのではないのです。

2小節目。2度ベースとして「E♭△7(on F)」の姿が顔を見せます。これは次の3小節でも2度ベースとして強行され、「F(on G)」が示され、調性は徹頭徹尾暈滃されている状況なのです。

4小節目以降4〜5小節間ではポリコードに依るパラレル・モーションという一連のコード進行が生じ、ポリコードの低声部側の長和音の第3音がオミット状態となります。つまり、「Ⅴ△/Ⅳ△ omit3」という状況がパラレル・モーションをするという事です。これら一連のコード進行で低声部側がオミットされている状況は、本テーマ部ではオミットされる事なく充填されて奏される事となります。本テーマ部に照らし合わせてこちらの部分でもコード表記を準えるだけなら簡単に収まるのではありますが、アンサンブルに無い音を加えて本テーマ部のハーモニー状況を引用してしまうのは早計であるので、敢えて小難しい表記となったのはご理解いただきたい所です。

これら一連のコード進行は3組のポリコードでパラレル・モーションを形成しておりますが次の各組をご覧の通り、

1‥‥D△/C△ omit3

2‥‥E♭△/D♭△ omit3

3‥‥F6/E♭△ omit3

こうして各ポリコードを見てみると、3つ目のポリコードの上声部のみ若干他と異なる表記となっており、上声部は「F6」という風にして6thコードが充てられている事がお判りになるかと思います。単に和音構成音を同じとする同義音程和音である「Dm7」を上声部に採って「Dm7/E♭△ omit3」とする事も可能ではありますし、そうなると、下声部が第3音を省略することさえしなければE♭リディアン・トータルという副十三和音となり、変ロ長調の全音階=ダイアトニック・トータルとして調性を一元的に見る事も可能ではあります。

無論、このダイアトニック・トータルの状況は上声部を「F6」にしても同様の状況なのではありますが、本テーマでの当該箇所のコード進行での上声部は6th音が抜ける変わりにシンセ・リードの主旋律が、その6th音相当の [d] 音を他調由来の [d] 音として補完する状況となるので、シンセ・リードが入って来ないハーモニー状況をポリコードの下声部が第3音を省略していない状況として見立てたとしても、「F6/E♭△」というハーモニー状況を単に「B♭ダイアトニック・トータル」に過ぎないと強弁するのは罷りならない事であるので、複調を示唆する様にして一元的な調性側からの解釈として当該のポリコードを解釈しない事が理解をスムーズにする事となるので注意が必要な部分です。

尚、3つ目のポリコード「F6/E♭△ omit3」の上声部を敢えて6th音にした理由は、これらのポリコードのコード進行の循環で1つ目の「D△/C△ omit3」に戻る際、6th音としての [d] が限定上行進行という事の追認として表しているからです。無論、[d] が限定上行進行すべく [e] またはコードに依っては [es] の場合もあるでしょうが、これらはポリコードの「D△/C△ omit3」では省略している状況であり且つ限定上行進行が上声部で行われるのであるならば、そうした状況を補強するのであるならば少なくとも [e] 音が上声部にある状況でなければならない筈でありましょう。

そうはいうもののこのポリコード表記は、上と下の世界を完全に分離する様な状況ではなく、「D△/C△」という6音を混淆とする状況でC音が一番下にある状況を便宜的に表記している「方便」でもありますし、この方便を考慮に入れずとも、ジャズ/ポピュラー音楽でのコード表記の場合は、その表記で示される和音構成音は凡ゆるオクターヴ・レンジでの「重複」を視野に入れる物であるので、「F6」という和音構成音のひとつ [d] 音が上声部で限定上行進行を仄めかしている状況であっても、後続の「D△/C△」で下声部の [e] がそれを補っても構わないのです。厳密に考えれば直近の音程に寄り添おうともせずに下声部にある構成音の重複が物理的に生じていないにも拘らず、それを都合良く呼び込んで上声部の限定上行進行音に利用するというのは、西洋音楽的な旋律論などからは詭弁にすら思えるかもしれません。

とはいえ、ジャズ/ポピュラー音楽界隈でのコード表記の体系というのは悲しい哉こういう方便でもって成立しているからこそ、ジャズでは上声部での6th音から後続和音の構成音へ長七度下方へ跳躍して音を進めていても、それを「限定上行進行」として括って先行和音の6th音を是認するのです。

次の譜例動画は偽終止進行を強く押し出したコード進行にてエレクトリック・リード・オルガンがソロを採っているという状況のものですが、この曲の6小節目3〜4拍での「F6」に於けるエレピのパートの高音部を見ていただく事にしましょう。これは「F6」の構成音である [d] 音がトップにある事になります。ヴォイシング面から見ればオルガンと長二度で「ぶつかって」はおりますが、一応は「F6」の響きに違いはありません。そこで後続小節となる次の7小節目でのエレピのヴォイシング「G7(♭13)」ではどう弾かれているかというと、先行小節での [d] から長七度下方と跳躍して [es] =「E♭」に進んでいるのがお判りいただけるかと思います。

※譜例動画での「F6」について附言しておきますと、一般的にハ長調を基にした状況に於て「F6」が生じた場合のそれは「Ⅳ→Ⅰ」という進行を正当化する為にジャン゠フィリップ・ラモーに依る体系化だったのであります。その限定上行進行 [d] が後続の主和音「Ⅰ」の和音構成音第3音 [e] への整合性の為の「音楽的方便」のひとつであった訳です。それにも拘らず私の例は「G7(♭13)」という風に、ラモーの「Ⅳ→Ⅰ」という事とは異なり、局所的にみればハ長調の「Ⅳ→Ⅴ」となっている事でラモーのそうした意図する体系を叛きつつも限定上行進行を都合よく恣意的に用いている極めて挑戦的な状況であるという事を感じ取っていただければ幸いです。

綺麗な声部の流れを意識すれば [d] は直近の [es] へ進行するというヴォイシングの方が望ましいのですが、ジャズに於いてはこうした直近ではない音程でのヴォイシングとなる例は沢山起こります。とはいえ今回の譜例動画は純然たるジャズという物ではなく、前後の脈絡の希薄な偽終止的コード進行の中で生じている6thコードの例を見ているに過ぎないものの、ジャズ/ポピュラー音楽界隈に於ける6thコードの「限定上行進行音」というのは物理的に2度上行が作られてはおらずとも和音構成音の有無に依る、その音のオクターヴ重複で補完している便宜的な状況も多いという事をお判りいただきたいのです。

本曲の場合は終止に於ても不完全終止の形を採っています。コード表記としては「E♭7(9、♯11)」であるも、トータル・ハーモニー的には「E♭13(♯11)」という属十三和音となる不完全終止という訳です。

先の譜例動画に於けるコード進行は前後の脈絡の希薄さは各コードや小節が「点描的」であるとも私は考えていたので、1〜8小節目を [8・7・6・5・4・3・2・1] と並び替えて次の様なデモも作っております。各小節をモンタージュ化して並び替えた時に元にあった掛留は小節拍頭で新たに分断しつつ、同度進行という風に小節を並び替える事によって同じ音が連続する時には掛留に変応して形成してみたデモですので併せて参考にしてみて下さい。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

扨て本題に戻るとしますが、これらのポリコードは、そのコードの上と下で別々の調域として見立てる物でもありません。その辺りは追って説明していきますのでご安心下さい。

11小節目のローズに於ける高音部での32分音符は、歴時を不明瞭に白鍵グリッサンドとして弾いても別段問題はないと思います。とはいえグリッサンドではなく32分音符に依る明確な歴時が原曲ではそれほど明確でない理由は、サステイン・ペダルが踏み込まれている最中なのでノンダイアトニックな音が和声の溷濁感を強め乍ら暈滃しているからであります。とはいえ楽譜の上ではそうしたアプローチが白鍵で行われているのを明確化する為に私は敢えて全ての音に本位記号を降っているのです。

この11小節目に於てARP2600と思しきシンセ・リードがアウフタクトとして複前打音で現れて来ますが、この小節のコードが「F6/E♭△ omit3」であるも、完全に「埒外」とするフレーズとして成立しているのがお判りかと思います。このシンセ・リードは「Gメジャー」のフレーズを奏しているので、背景のコードの響きから想起しうるであろうアヴェイラブル・モード・スケールからも異なるモードを強行している状況を示しているので、完全なる複調状態を見る事になります。

そうして12小節目に入ると、ポリコードに依るコード進行が漸く本来の姿となってヴォイシングを形成させます。先行に「D△/C△」次に「E♭△/D♭△」更に次に「F△/E♭△」という状況を形成する事になっており、一連のコード進行に於ける3つ目のポリコード「F△/E♭△」は、シンセ・リードが入る前は「F6/E♭△ omit3」という風に上声部「F6」の [d] 音は、シンセ・リードが奏するG調で生ずる [d] の示唆であったという事があらためてお判りいただけるかと思います。

これら一連のポリコードのコード進行は局所的に転調が生じていると考える事ができるので、各ポリコードを調域を次の様に表す事が可能となります。

1つ目のポリコード「D△/C△」は次の通り、調域はト長調(Key=G)の「Ⅴ△/Ⅳ△」という形を採っています。

つまり先の譜例が示す調号は、そのポリコードがどの調域を由来としている或いは仄めかしているのか!? という事がお判りいただける物なので、広義のモード奏法に於ける、コードが示すアヴェイラブル・モード・スケールに遵守する類のアプローチでしたらこうした呈示は非常にアプローチを採る際に判断を楽にしてくれる事であろうかと思います。本曲はこうした調所属がコロコロ変わっている状況であってもシンセ・リード音は、G調、つまりト長調ひとつで強行しているという訳です。これが「狭義の」モード奏法であり、マイルス等が目指した究極のモード・ジャズのアプローチなのです。狭義のモード奏法というのは、想起するひとつのモードで強行する事で「スーパーインポーズ」が生ずる物と思っていただければ区別がつきやすいかと思います。

音楽教育的な順番からいえば「広義の」モード奏法から体得するという事もお判りいただいた上で、多くの場合、この広義のモード奏法にてアヴェイラブル・モード・スケールを準える事で大概の事ができてしまうものですから、この部分に甘受する人が多いのでどうしてもこうしたアプローチばかりがクローズアップされてしまってスーパーインポーズの方が置き去りにされてしまうのです。

そういう訳で次も2つ目3つ目のポリコードの調域を確認してもらいますが、2つ目の「E♭△/D♭△」は次の通り変イ長調(Key=A♭)の「Ⅴ△/Ⅳ△」という形を採っています。

3つ目のポリコード「F△/E♭△」は変ロ長調(Key=B♭)の「Ⅴ△/Ⅳ△」という形を採っています。

あらためて、これらのポリコードがパラレル・モーションで進行している以上調域は他調由来の世界を局所的に逐次変化(Key=G→A♭→B♭)している状況であるにも拘らず、シンセ・リードは1つの調域(Key=G)だけを強行している所の凄さをあらためて確認していただきたいのです。

無論、シンセ・リードがスーパー・インポーズとして採る調域=Gの全音階全ての7音をこれらの一連のフレーズで網羅している訳ではないので、局所的にはバックのハーモニーに共通するコモン・トーンでもあり乍ら、共通する事のない埒外の音が生ずる所が出てくるという訳であります。

こうした特異な音は特に3つ目のポリコード上「F△/E♭△」でシンセ・リードの和音外音は顕著に現れます。まず [e] の音の出現。装飾音たる前打音 [d] があるものの、明確にそれは [e] を奏している訳ですが、これは [f] に行こうとする上行導音でもなければ [es]に戻ろうとする下行導音なのでもありません。無論、当該箇所で生じているアウフタクトのフレーズ [e - h - g] の3音全てが複前打音としてのアンティシペーション(先取音)のでもありますが、アンティシペーションだけでは片付けられぬほどの複調感を1拍半も呈示しているのですから、こういうシーンはなかなかお目にかからないかと思います。この位の楽曲のテンポであれば16分音符1つの歴時で和音外音が生じただけでも強烈なインパクトを残すのが実際ですから畏れ入るばかりです。

加えて「F△/E♭△」上で [h] 音が現れるのも凄い所です。ポリコードの母体を低声部側に主体を持たせ「E♭」音を基準に音度を見れば、[h] は「♯Ⅴ」であり [e] は「♯Ⅰ」である訳です。それらは異名同音としてそれぞれ [♭Ⅵ・♭Ⅱ」ではあるも、この音度として想起する事のできないのは、そのフレーズの線がG調(Key=G)由来の音であるからに他ありません。ですのでバックのハーモニーに靡いた形で [fes - ces - g] という線の流れでG調のフレーズを見る事のできないのは自明であり、調的な社会観を見るに「ⅠもⅤも」叛かれている状況ではとても調性を一元的に見る事はできません。そういう意味からも複調という状況を示す決定的な要因ともなるのです。

※「♯Ⅰ」や「♯Ⅴ」という方便が今回通用するのはあくまでも複調を主眼とするがゆえの非常に限定的で便宜的な方便に過ぎません。調性が一元的な状況を向く状況であるならばどんなに楽曲が局所的に転調を重ねようが原調のスケール・ディグリーを固守するのは罷りならない事となるのが殆ど多くの例となるので、いつまでも過去の原調の強い残り香に固執して「♯Ⅰ」や「♯Ⅴ」とか呼ぶのは莫迦げた事です。複調が生じておらずに「Ⅰ」と「Ⅴ」に変化記号を充ててまで原調に固執するのも莫迦げた想起ですので、通常の楽曲に於てどうしても原調の側から見つめる大概の場合は「♭Ⅰ」を「♮Ⅶ」とみるべきであり、「♯Ⅰ」とて同様に「♭Ⅱ」とて見るべきです。同様にして「♭Ⅴ」は「♯Ⅳ」としてみるべきですし、「♯Ⅴ」とて「♭Ⅵ」として見るべきなのです。

但し、クリシェが生じて直ぐに「♮Ⅴ」の地位を復活させる様な状況であるならば便宜的に「Ⅴ」が変じて書かれたりする事があるでしょう。或いは半音階を標榜してそうしたクロマティックのフレーズが調的な伴奏に随伴している様な時に生じている「♭Ⅴ」などは有り得る表記でもあります。

加えて、「Ⅰ」に嬰変の変化記号を充ててまで原調に固執するのは「Ⅴ」でのそれよりも莫迦げている事でしょう。例外的には、「Ⅴ」上で生ずるドミナント7thコードのトライトーン・サブスティテューション(三全音代理)が生じて「♭Ⅱ7」というコードの構成音の第7音を「♮Ⅶ」とは見れない事に依る「♭Ⅰ」位な物でしょう。

現今社会では「ⅠとⅣ」あるいは「ⅠとⅡ」を巧みに使って、それぞれの音度から見える属音の位置を和音構成音に用いる事で調性感を保とうとする循環系のコード進行があります。こうした世界観は決して「Ⅴ」を回避しようとするので偽終止的(プラガル)進行として括られるのです。そもそも音楽は、和声法の体系が構築される遥か以前の対位法の時代から「ⅠはⅤを目指し、ⅤはⅠを目指す」様に旋律を形成する様にされて来たのであり、これらが叛かれる事がなければ調性感は明瞭となる訳ですが、音楽的素養が高まるほどに調性を直視する類の響きを遠ざけるのも確かな所なのです。

ボリス・ブラッハーの対位法のための著書である『作曲と演奏のための対位法』(田中邦彦 訳/シンフォニア刊)の冒頭から述べられておりますが、対位法に於て変応が生ずる際、それは属調や下属調由来の全音階を用いる事となるので、原調から俯瞰した場合、ドリアとリディアの其々の第2&4音が半音下がった状態で変応させる事で対斜を防ぎ乍ら複調も生ずるシーンを生むのです。

例として、Cアイオニアンがあったとしたならば、DドリアンとFリディアン其々の第2&4音が半音下がる、と。するとDドリアンは「E♭・G♭」と変じられ、この「G♭」が異名同音として近親調(ト調)の [fis] として作用する事になり、同様にFリディアンの第2&4音も変じられ「G♭・B♭」を生じる事になり、同様にして「G♭」が異名同音として近親調(ト調)の [fis] として作用する事になるという事なのです。

原調から俯瞰すればこれらの両モードを混在させた時の五度関係「E♭・B♭」というのを他の音度での五度関係に当てはめて音楽的な曲解を多様に演出する事ができます。つまり、便宜的に「♯Ⅰ・♯Ⅴ」という五度関係が生じたという事実は「♭Ⅱ・♭Ⅵ」とは見れないのだけれども実質的にはそうした因果関係で導かれているものだとも言えるのです。ですので、「ⅠはⅤを目指し、ⅤはⅠを目指す」という調性社会を隈なく分析すれば、主音からの上行5音列=トライコルドを目指して残りの4音 [ソ─ド] というテトラコルドが端切れとなって全音階は調性を補完するのです。そうして端切れの4音列=テトラコルドをトライコルドに読み替えて謾くと「ソ - ラ - シ - ド - レ」を補完する端切れの4音列は「レ - ミ - ファ♯ - ソ」という風に、「ソ」に対して導音を形成する必要が出てくるので、元の「ファ」は「ファ♯」へと変じられるという訳です。

他方、「ド - レ - ミ - ファ」という4音列たるテトラコルドが何某かの調性を補完するテトラコルドであるとする場合、残りの5音列である「ファ - ソ - ラ - シ♭ - ド」という風に「シ」から「シ♭」への変応によって長音階としての全音階の姿を堅持するという訳です。ブログ内検索をかけていただければボリス・ブラッハーのその変応に関して過去にも語った事があるので興味のある方は探ってみて欲しいと思います。

扨て「I'm Coming For Your Love」の解説に戻るとしますが、今度はテーマが変わり27小節目を見る事になります。此処でシンセ・リードが強行して来た「G調」の姿が漸く顔を出す事で本来の調性の顔が見えて来ます。すぐに「♭Ⅶ」に進んではしまいますが、これらを循環させるという訳です。27小節目で注意をしたいのは、シンセ・リードに対して「×印」で示した「E♭音」が原曲では鳴っているのでこの様に附与しているのですが、明らかなミスでもない様なので再現する事にしました。先行小節からの余薫とするにも好い材料ですし、純然たる「ト長調」の姿ではない叛いた姿が顔を出しているので好意的に解釈しております。

目を瞠るべきは33小節目での3/4拍子に転じている小節です。これは従前の「G△7→F△7」とは異なり、それぞれのコードの長七度音を省いて来ます。その上で、コード「G」上でシンセ・リードが [eis - fis] としているのは、シンセのフレーズそのものは1拍目は「嬰ヘ長調(Key=F♯)」由来の物として判断し、2拍目は「ヘ長調(Key=F)」由来のフレーズとして、3拍目は「ホ長調(Key=E)」由来のフレーズとして解釈しているのです。

然し乍らこれらは背景の1拍半でコード・チェンジするコード進行「G→F」からは明らかに異なる複調的アプローチである物で、嬰ヘ長調(F♯)由来のフレーズはあくまで後続和音が持つヘ長調(F)の調域に対して半音上から装飾を為す様にして粉飾されている和音外音です。[eis] は上接刺繍音、[fis] は逸音であるも、増八度下で解決を見せている状況です。また、コード「F」上ではホ長調由来のフレーズですが、楽譜上では先行の「本来あるべき姿」としての形で見せる事を優先した為、シンセのフレーズは [es - e - es - h] と書かれておりますが、アプローチ視点からは [dis - e - dis -h]がより正確に表す状況となるので注意が必要な部分となります。簡単にいえば、半音忒いとなる調域をスーパーインポーズしているという訳です。

そうして34小節目ではブリッジとなって「F♯7sus4→E7sus4(on A)→B♭/C」という風にハーモニック・リズムが形成されておりますが、このブリッジ直前からブリッジのコード・チェンジは見事な移り変わりを見せてくれるので私個人としては非常に好きな箇所でもあります。そうして35小節目に一旦の解決を「E♭△9(13)」に見るという事になる訳です。

斯様にして「I'm Coming For Your Love」について語った訳ですが、先述にある様に「♯Ⅰと♯Ⅴ」という五度の関係で叛かれる状況を示しましたが、調性が変じて他調へ移ろうという状況を確認するのは決して少なくはありません。必ずしもそうした変じた状況である変応は「Ⅰ・Ⅴ」という音度上ばかりではなく他の音度でも起こりうる事です。また、それらの例として能く現れるのは「♭Ⅲ・♭Ⅵ」という四度=五度の関係にも見られます。

これら「♭Ⅲ・♭Ⅵ」は長音階上では「フラット・メディアント」「フラット・サブメディアント」と呼ばれますが、何故そう呼ばれるのかというと元は大完全音列に端を発する事になります。次の譜例こそがそれであり、赤色で示した主音を中心に採った時上方五度にある音が「上属音」と呼ばれ現在の「属音」という物です。同様にして主音から下方五度にある音が「下属音」なのであります。下属音は転回位置でみればこそ属音の全音下に配される様に見えるので「下屬音」の由来がありそうに思われますがこれは謬りです。主音の下方五度だからこそサブドミナントなのです。

これらの上属音・下属音の中間に位置する音がそれぞれ「上中音」「下中音」となる訳でして、これらのメディアントおよびサブメディアントが半音低く変じられる時が「♭Ⅲ・♭Ⅵ」という「フラット・メディアント」「フラット・サブメディアント」なのであります。

上中音・下中音それぞれが正位位置(せいいいち)として音階を形成している状況に加えて「フラット・メディアント」「フラット・サブメディアント」も併存する音階があります。それがチェレプニン音階です。オリヴィエ・メシアンによる移調の限られた旋法(MLT)の第3旋法は、このチェレプニン音階の第2・5・8音目から開始されるモードと同様の排列となりますが、ペンタトニック・ユニットとしては全部で9種のペンタトニック・ユニットを挙げる事が可能なので、断片的なフレーズを駆使してこうした世界観に寄り添う事も可能でありましょう。次の譜例はCチェレプニン音階とそこから生ずるペンタトニック・ユニットを挙げ、Cチェレプニンの譜例下側にB♭チェレプニンとして移高させた音階も載せております。

念の為に、ペンタトニック・ユニットとそのモード種も次に示しておきますので併せて参照してみてください。

ジャズに於けるモードというのは実際には2つの取り扱いがあり、西洋音楽界で使われるムシカ・フィクタの取り扱いを入れればモードの取り扱いは3種類になるかもしれません。先述の通り大半のモード奏法はアヴェイラブル・モード・スケールに則った広義のモード奏法なのであり、ひとつのモードを固守して他のモードでも強行させるスーパーインポーズの側面が語られる事は少ないかと思います。ここには複調の観点が必要なのであり、それに伴うのが対位法の知識なのであります。

対位法が複調を示唆する時、それが全音階的に一元的ではない状況を見つけ出して糧にするしか方策は無いと思います。一方で、対位法を学ぶ時に重要なのは、例えば譜面上では一切変化記号が充てられぬ状況を一瞥しただけですと、それはよもや「ハ長調」にしか見えない様な時が多々あります。例えば [g] 音をフィナリスとするミクソリディアがあったとしましょう。ジャズ/ポピュラー界隈ではGのメジャーブルースとして見てもまあ近しいと思います。調号を与えない限りGミクソリディアンはハ長調と同じ音列として譜面上では書かれる事になりますが、対位法の場合それをト調ミクソリディアとハ調イオニアという異なる声部で採られている事をも見抜かなくてはなりません。G音がフィナリスに聴こえる時にそれがムシカ・フィクタを採っていないならば上行導音として作用しない状況であるが故に、旋律は先行から下行形を成しているのであろうという推察におよびます。

こうした状況は「Ⅴ」が「Ⅰ」を目指さぬ状況なのでムシカ・フィクタという上行導音が生じず、「Ⅴ」が予期していた調とは違う「Ⅰ」に聞こえるからこそ、Gミクソリディアンという世界観が生ずるのです。加えて「調性」というのは長調と短調の事ばかりではなく、ミクソリディアもリディアもフリギアも各旋法のそれらは「調性」です。ですのでミクソリディアという調性もあればドリアという調性もあるので、「調性」という言葉は旋法にも広く使われる意味なのでこればかりは西洋音楽のみならずジャズ/ポピュラー界隈も遵守していただきたい部分ではあります。「Ⅰ」と「Ⅴ」の重要性をお判りいただけたでしょうか。

2019-10-20 16:00