40年が経過し、今あらためて思うKYLYNの「Sonic Boom」 [楽理]

坂本龍一プロデュースに依る渡辺香津美のアルバム『KYLYN』が発売されたのは1979年6月25日の事。私が最初に入手したのは長兄に録音してもらったカセット・テープを長らく愛聴していた物でしたが、このカセット・テープは長兄が目敏く入手した初代ウォークマンの為に録音したカセット・テープを譲り受けた物でした。というのも、TDKのMAに録音された『KYLYN』でしたが、ウォークマンはメタルテープに対応していなかった為、偶々私がそれを譲り受ける事が出来たという代物だったのでありました。

同年秋、台風が首都圏上陸が非常に多かった年でもあったであろうこの年、パイオニア11号から送られる土星の撮影映像が話題をかっさらっていた頃の11月25日に『KYLYN Live』が発売となっていたのでありました。このほぼ1年後にジョン・レノンは暗殺されるとは思いも依りませんでしたが、私はそれから3年半ほどは両アルバムをカセットテープで愛聴していた物でありまして、欲しいアルバムは沢山あれど、手当たり次第買える経済状態ではなかったので貸しレコード屋には結構お世話になっていた時代でもありました(笑)。

83年の夏に私は漸く自分で『KYLYN』(YX-7595)『KYLYN Live』(YB-7506─7)の両アルバムをゲットする事となった訳ですが茲から数年後にはCDで28CY-2367の『KYLYN』を入手しているのでありますから、意外にもCDの歴史というのは当初の銀盤の寿命14年説という都市伝説とは裏腹に、盤の寿命も長く且つCDが世に普及し乍らそのフォーマットが今猶継続して用いられている所に驚きを禁じ得ません。

扨て、今となってあらためて感ずるのは、28CY-2367版の音質とやらはCD黎明期もあって非常にのっぺりした音像となっており、アナログを愛聴して来た私にとっては、CDはあくまでもLPの盤の寿命を永らえさせる為に保護するバックアップに過ぎず、スパイクノイズ等発生してしまったらCDで聞こうとする様なコレクションであり、どうせならLPで聴きたくなるアルバムという位置付けで所有しておりました。

というのもCD黎明期というのは、1曲目から最終トラックまでの2トラック・マスターをひとまとめにして、そのトータルの尺に少しでも「トゥルー・ピーク」を超えてしまわない様にして半ば及び腰でCDに焼き付ける物ですから、大半のトラックは大した音量のピークでもない音の煽りを受けて非常に小さいレベルで記録されてしまっていた物です。

しかもレベルが相当低くされてしまっている所に加えて当時のデジタル音声というのは、同位相あるいはその近傍にあるステレオ・パノラマ部分や音量、周波数などは信号が同一にされてしまうかの様に処理されてしまい、立体感も乏しく記録されてしまう処理が非常に多かった物でした。そういう意味でもCD黎明期のマスタリング処理に依る音は音像の分離感に乏しい物が多く、特に80年代に発売されたCDが今改めてリマスタリング処理を施してリリースされていない商品でなければ近年のリマスター盤を買った方が音質向上は確実に見込めます。

これは単に、旧マスタリングよりもレベルが底上げされてラウドネスが充実するから音が良く聴こえるという単純な話ではなく、旧マスタリングの場合は低いラウドネスとして音が閉じ込められ且つそうして縮こまったソースに重なり合う音が分離感も喪失して閉じ込められてしまうという事を意味します。ですので、音量が上がっただけで音質が向上しただのと戯れ言を抜かしているという訳ではないので、その辺りはご理解いただきたいと思います。

近年では渡辺香津美のコロムビア時代作品がDSDリマスタリングされた事もあり、『KYLYN』『KYLYN Live』もCD黎明期の頃の音像とは丸っきり異なり、埋もれていた音が確実に聴こえる程に改善されたのは非常に好ましい物でした。私がDSDリマスタリング版を手にしたのはBOX版『渡辺香津美アーリー・イヤーズ・ボックス』(COCB-53917─31, TDBL-92005)に収められた『KYLYN』(COCB-53921)を基に語って行く事になるのでご参考まで。

今回私のブログではアルバム『KYLYN』収録の「Sonic Boom」をYouTubeにて譜例動画としてアップした事もあり、楽曲解説をかねて語る事にしますが、「Sonic Boom」という曲は私にとってモニタリングをする時のスピーカー/ヘッドフォン選びに必ず用いるリファレンスとする楽曲である為、個人的にも思い入れは非常に強い曲でお世話になっている曲であります。

それ以外に特筆すべきは、本曲から複調と微分音を存分に学ぶ事ができる曲であるという事です。こうした事を明示しなければ私の周囲の者でも気付かぬ位ですので、恐らくや他の方々の多くも、よもや本曲から複調はおろか微分音が学べるとは思いもよらないのではなかろうかと推察します。それに加えて前述の様にリファレンスと成り得る物でもあるので、私は大変重宝しているのです。

そのリファレンスたる部分は、CDタイム5:17〜以降の左チャンネルで聴かれる渡辺香津美のカッティングに依るインター・プレイのそれというのが、おそらくレス・ポール25thアニバーサリーのタップ・スイッチでフェイズを反転させているが故に起こるギターの特定周波数帯域がリジェクションされる事に起因する物で、多くのスピーカーは人間の可聴帯域のフルレンジを1つのスピーカーだけで再生するのは難しい為に幾つかのスピーカーに分配してフルレンジを再生する訳ですが、その際、分配したスピーカー間に起こるクロスオーバー周波数やスピーカーの特性の兼ね合いで、渡辺香津美のインター・プレイのカッティングはスピーカーに依っては埋没してしまって聴き取りにくい再生となってしまうスピーカーが結構多いのでありまして、裏を返せば、この音が聴き取りやすい再生装置は非常にモニタリングとして適している物でもあるので、それを探るには絶好の音源なのであります。ですので、私は本曲の当該部分をリファレンスと位置付けているのであります。

そのギター・カッティングのインタープレイ時に奏される清水靖晃の、多くのコード進行をひとまとめにして串刺しするモードの強行も非常に好いプレイなのでありまして、これもまた後に語る事になるでしょう。そういう訳で本曲の魅力の前段を語った所で、譜例動画と併せての楽曲解説をする事にします。余談ですが、本曲の譜例はFinale+Ekmelosフォント(※連符の数字以外)で制作しております。

本曲のパーソネルは次の通り。

G:渡辺香津美

Pf, Syn:坂本龍一

Rhodes:益田幹男

Bs:小原礼

Ds:村上"ポン太"秀一

Perc:ペッカー

Tb:向井滋春

As:本多俊之

Ts:清水靖晃

本曲ではARPオデッセイと思しきシンセ・リードに加えシンセ・ブラスも聴く事が出来ます。それらはフランジャーやリング・モジュレーションがかけられたりしている物でありますが、この頃の坂本龍一はKORGのPS-3100、プロフェット5、ポリムーグ、ARPオデッセイ(ライヴではローズのStage73も)というシンセ類を駆使しており、『KYLYN Live』のジャケットにも描かれているセッティング図は壮観です(※本アルバム画像に書かれたサインは矢野顕子さんに戴いた物)。尚、スタジオ・アルバムの『KYLYN』での坂本龍一の使用機材は同梱のインナースリーヴにも明記されておりますが、楽曲毎に明記されている訳ではないのでシンセ・ブラスとして用いているポリフォニックなプレイで奏されている箇所の機器を断定する事は難しいので推察する事となります。それをご了承いただいた上で推察すると私はオーバーハイム8voiceだと思って今回のデモを制作しております。

念の為に挙げておきますが、『KYLYN』での坂本龍一使用機材として列挙されている楽器は次の通り。

ARP Odyssey、KORG PS-3100、Oberheim 8 voice Synthesizer、Sequential Circuits Prophet-5、Roland VP-3300 Vocoder Plus

となっておりますが、矢野顕子作曲の「Water Ways Flow Backward Again」では坂本龍一がRhodes Stage73を奏しているので使用機材が所有機材の事を指しているのかどうかまでは書かれていない不充分さが推測をより深めざるを得ない状況になっているのは言うまでもありませんが、エキップメント類が詳らかに書かれていたとしてもその情報を鵜呑みに出来ない音楽界隈でもあるので、是亦興味の尽きない部分でもあるという事を勘案していただき乍ら私の推察を念頭に置いていただければ之幸いです。

扨て、「Sonic Boom」の譜例動画解説と参ります。本デモは嘗て2005年に商用着メロとして制作したMIDIデータを基にしており、今回の譜例動画ではあらためて手直しをした箇所が多数含まれるので骨が折れたものですが、着メロというのはある程度キー・オン・ベロシティなどを揃えてコントロール・データやピッチ・ベンド・データも間引きしないとデータ容量を食い過ぎてリリース出来なかった事もあるので、着メロ用ローカライズのMIDIデータは所謂「ベタ打ち」と呼ばれるMIDIデータの抑揚の無い均一的なデータになってしまっている事が殆どなので、それを手直しするのに骨が折れるという訳です。基のデータを参考にし乍ら新たに入力・編集をする事も本曲に限らず屢々起こる事であります。

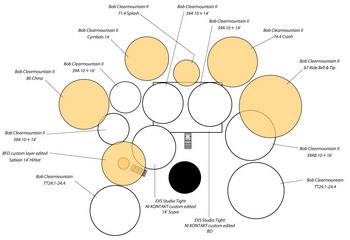

今回の譜例動画で労劬を伴う最大の理由に、ドラム・パートの打ち込みを挙げる事が出来ます。村上"ポン太"秀一のプレイを成る可く臆断を辷り込ませずに採譜した訳ですが、譜例動画に用いた音源の多くは懐かしのAKAIサンプラー音源でEAST WESTのボブ・クリアマウンテンⅠ&Ⅱをメインに用いた物です。タムやシンバル類がボブ・クリアマウンテン、ハイハットはBFDのハイハットをカスタム・レイヤーにして編集した物、スネアとキックがEXSのStudio Tight KitをKontaktにインポートして編集(Kontakt側でロード可能なインパルス・レスポンスを使用する為)した物を用いております。これらの音源を、次のドラム・キットとして想定した上で組んでいるという訳です。普段の私はBFDを使う事はありませんし、初代のBFDという所も述べておかないといけないかもしれませんが、偶々音が原曲としっくり来たので用いたのですが、手元に更に詰めて作ったのはAD2であります。

ボブ・クリアマウンテンの音源の多くは、古臭いデジタル・リバーブが附与された物も多いのでゲートで切ってやらないと使えない素材が多いのも事実ですが、ゲートで削ぎ落としてやると結構使えるので今猶愛用する事は多いです。遉にハットやスネアではレイヤー数が乏しいので細かなニュアンスに使える物は少ない物の、タムやシンバル類のワンショットには充分使える物が多いので重宝しております。特に秀逸なのがPaisteのライド・シンバルのベル(カップ)のサンプルで、これは4レイヤー程しかありませんが非常に優れており、基となる素材が相当良かったのでありましょう。念の為、譜例動画でのドラム・パートは次の様なマッピング状況を示しているのでご参考まで。

先述の通り、本曲のMIDIデータ制作は古いもので、Logic Pro 7の頃でした。DAWに於てヴァーチャル・インストゥルメントをオーディオ・ファイル化せずにそのまま鳴らす事が強く求められる様になって来た時代にSteinbergのCubaseは先を行っていた物で、CPUパワーとディスクの転送速度が求められた事もありWindowsプラットフォームでのAMDのOpteronでの動作は、エリオット・シャイナーも相当な程に力瘤を蓄えて慫慂していた事は記憶に新しい所です。私自身MIDI制作のメインプラットフォームはMOTUのDPでありましたが、Logic Pro 7が豊富なヴァーチャル・インストゥルメントと軽い処理で行なう事ができ、何と言っても魅力的だったのが、オートメーション・カーブに即座にアクセス可能という所がDPからLogicへと完全に軸足を移す事の出来た理由だと言っても過言ではないでしょう。私とてATARI 1040ST時代のNortatorの頃からアップデートを細々と重ねていたユーザーでもあった訳ですが、Nortatorの内部のデルタタイムが変わった頃からは殆ど使わなくなっていたのが長らく続いており、完全にPerformer および Digital Performer に移っていたというのが正直な所。確かにMIDI制作に於てはDPの右に出るソフトはMac / Windows 問わず存在しないのではないかと思える程ではありますが、今や大半はLogic Pro Xに移行しているのが実際です。

※Nortator Logicとなって内部デルタタイムの変更があったと記憶しておりますが、それまでのNortatorの四分音符の分解能は1440であり、デルタタイム=5を基にしていた物でした。Mark of the UnicornのPerformerが分解能480のデルタタイム=4、初期のCubaseの分解能は360でデルタタイムは3であったと思います。SMFに準拠させる際にこれらのデルタタイムの差異はデータ再現性として結果的に四分音符分解能=480に準える必要があるためズレを生じます。また、Cubaseは暫くはデルタタイムとの整合性を巧く処理するも、アプリケーション側でランニング・ステータスの有無をメニュー化していたと記憶しております。ランニング・ステータスによるMIDIメッセージの簡略化がデータに反映されてしまわぬ様にする物であり、他方ではランニング・ステータスを機能させる事でMIDIケーブル上のメッセージの転送遅延を緩和する事が出来た訳です。こうしたMIDIメッセージの歴史的な事情があった事に起因する内部設計だったのだろうと思います。

そういう訳で2005年制作時のLogicを引っ張り出し当時のLogicプロジェクトファイルを読み込み可能ではあるものの、Logic Pro XではもうEXS上でAKAIコンバートが出来なくなってしまっているのですね。コンバート機能を搭載したままでも良かったのではなかろうかと思うのですが、こういう所は少々残念な所ではあります。まあ、サンプラーがハードウェアからCPUベースのNI Kontaktが主流となった時代ではKontaktにコンバートを求めていた方が現実的なのかもしれないという配慮なのかもしれません。

そうしてLogic Pro 8をインストールしているマシンがまだNIライセンスも活きている状況でもある為、びくつき乍ら起動(笑)。ついつい身じろぎしてしまう理由は、これ以前のプラットフォームとなるとNI AccessではなくService Centerでのオーソライズとなり、何かの拍子にオーサライズ状況に問題が発生してService Centerでのオーサライズ状況が壊れたりすると復元が難しいうえに、NIに直接問い合わせて遠隔操作してもらっても手に負えない様な状況になるからです。KOMPLETE 2〜3辺りが必要となるにしても今やそれをDISKからインストールしようにもオーサライズ・ファイルをネットワーク経由でも認証出来ないシステムに変化しているが故に、古い音源をインストールしてあるマシンでオーサライズ状況が壊れてしまうと元に戻せない可能性が高くなってしまうのでビクビクし乍ら起動となっていた訳です。

Logic Pro 8のEXSでAKAIコンバートは勿論生きており、あらためて次の様に確認する事が可能となります。

こうしてEXSの画面をアクティヴにしたままAKAIフォーマットのディスクをMacに入れれば次の様に読み取ってくれるという訳ですが、「パーティション」として別けられたそのデータ分類は確かに、AKAIのSシリーズ本体のメニューにもあった事を思い出させてくれる物です。

そういえばAKAI S-3200XLを32MB(!)に拡張してオプションのリバーブを付けて、MacとフルピッチSCSI(50pin)を接続し、S-3200XLには終端接続の為のターミネーターも付けて、MOドライブとSCSIスイッチャーを使い乍ら、編集ソフトのMESAで管理していたのが今から二昔ほどの頃だった事を思えば、この四半世紀だけでも相当時代は変わった事をあらためて実感するのでありますが、そうかWindows95のリリースもまだだったという所に隔世の感を覚えずには居られません。

村上"ポン太"秀一のドラム打ち込みに際して斯様な想起と準備をかねて作業に挑んだのでありまして、特にスネアのロールのシズル感は能く再現されたのではなかろうかと思います。

そうして楽曲解説に移りますが、本曲のデモは村上"ポン太"秀一のフィルインから小節数をカウントしている為小節番号にはご注意下さい。ブリッジ冒頭の2度ベースに依る B♭/C -> A♭/B♭に関しては特に説明は要らないかと思いますが、次の小節はブリッジ部で最も重要なコード進行の箇所なので詳悉に語る事に。

3小節目で生ずる C♯m9 -> A/B -> Fm9 という3つのコードが介在している進行は、その中間にある「A/B」を経過和音と解釈した上で「C♯m9 -> Fm9」という二全音進行に 「A/B」というコードが介在しているという風に解釈した方が好ましいかと思います。「A/B」を経過和音として解釈してみるとそこには二全音進行同種のコードのパラレル・モーション「C♯m9 -> Fm9」が存在するのであり、調域が二全音/四全音(長三度/短六度)移行する物と解釈する事が可能となります。即ちこれはコルトレーン・チェンジを援用できる状況にあり、且つコルトレーン・チェンジにも少しの「揺さぶり」を与える事が出来る状況となる訳です。その揺さぶりの源泉は無論、介在する経過和音「A/B」というコードに他有りません。

これについてはドリアン・モードとして全音階のⅡ度を「旋法的中心」と見る解釈に加え、全音階を今度は「調的中心」と解釈する事で全音階の断片として現われる時のアンヘミトニック(=無半音五音音階)の断片となるペンタトニック・ユニットの解釈を加え、本曲のオリジナル・スタジオ・テイクとして楽曲終盤での清水靖晃が1つのアンヘミトニックでこれらのコード進行を「串刺し」するモード想起のプレイが見られ、その辺りも併せて解説する事になるので、茲のコード進行部分は詳らかに語る必要があるのでご承知おきを。

扨て「C♯m9」が示唆するモード・スケールはC♯ドリアンまたはC♯エオリアンのいずれかを想起する事が可能でありますが、ジャズ的アプローチに於ては殆どのケースに於てC♯ドリアンを想起して旋法的に嘯くものです。唯、それらの両旋法であるドリアンとエオリアンをそれぞれマイナー・ペンタトニックとして断片的に拔萃した場合、実際の所はどちらの旋法として確定するかという術はありません。

アンヘミトニックという無半音五音音階は完全五度音程を4回累積させ、各音を転回位置として単音程へ還元した五音音階として知られる物です。このアンヘミトニックの特徴は他の側面として三全音を有していないという風に眺める事もできます。こうした所に加えアンヘミトニックは、5つの音のそれぞれ全てを中心音として旋法的に振舞う事が可能なので、5種類のモード種があると考える事が可能なのです。

幹音からアンヘミトニックが形成されたとした場合、構成される5つの音は [ド・レ・ミ・ソ・ラ] で形成されているのであり、アンヘミトニックは次の様に、

第1種 doモード種

第2種 reモード種

第3種 miモード種

第4種 solモード種

第5種 laモード種

という5種類のモード種として中心音を変えて旋法的に振舞う事になる訳ですが、その際にreモード種を見ると構成音としては [レ・ミ・ソ・ラ・ド] としてしまう為、Dドリアンの断片としてDマイナー・ペンタトニックとして形成させた [レ・ファ・ソ・ラ・ド] とは明らかに違う音列となる事がお判りになる事でしょう。

ドリアンはご存知の様に、音列の組織となる音程構造が上行&下行形共に等しい対称構造となっており、全音階の音組織に於て《「旋法的中心」はⅡ度にある、即ちドリアンのフィナリスは旋法的構造としての中心にある》という訳ですが、そのドリアンを断片として使う時、必ずしも旋法的な形を維持したいが為に [レ・ミ・ソ・ラ・ド] として使うのではなく、マイナー・ペンタトニック的に [レ・ファ・ソ・ラ・ド] を使う事は往々にしてあるのが実際です。

これらの2つのアプローチの内、後者を選択すればドリアンは旋法的であるも三全音の内のひとつ [ファ] を内含させた事により、旋法的ではなくドミナント→トニックの終止形を標榜するカデンツを仄めかす機能和声的な社会の方を仄めかしたアプローチに変容している事も同時に意味するのです。

茲であらためて「ペンタトニック・ユニット」について語っておきますが、ペンタトニック・ユニットの実際はアンヘミトニックで構成される音列の内のフィナリス→ペンタコルド(=五度音程列)に内含する4つの音を抜萃したユニットとしての意味なので、多くはdoモード種の [ド・レ・ミ・ソ] で語られる事が多いのでありますが、次点で多く語られるのがlaモード種としてのペンタトニック・ユニットである [ラ・ド・レ・ミ] である所も注意をされたし。過去に私のブログ記事にてペンタトニック・ユニットを述べましたが、あらためて加筆しておきましたので前掲のリンクを辿っていただければペンタトニック・ユニットを詳しく知る事が出来るかと思いますのでご参考まで。

前述の様に、本曲に於てC♯m9のコードでC♯ドリアンを想起する事はごく自然な流れであるのですがフレージングとして必ずしもヘプタトニックを網羅する状況は却って少ないケースなのであるので、これをC♯マイナー・ペンタトニックという「断片」で済ませる時や、あるいは「旋法的中心」を遵守してペンタトニック・ユニットのre旋法としてのモード種という「断片」でアプローチを採る可能性もあるという事は念頭に置いてもらいたい所です。その上で、本曲終盤に清水靖晃が見せる1つのペンタトニック・ユニットを用いて複数の異なる調域を串刺しするモード奏法は、複調のアプローチを伴わせての串刺しであるという事を後ほど説明する事になるのであらためてご承知おきを。

扨て、C♯m9上にて♮13th音(=A♯音)を「和声的」に耳に届く様に奏してしまう(概して強勢にて音価が長く響いてしまう)と「調性的」な側面ではアヴォイドとなり回避される物です。

しかし、横の線(=フレーズ)として経過的に他の音を装飾する様に用いる事まで回避する必要はありません。フレージングの過程に於て経過的且つ局所的にしか現われぬマイナー・コード上から見た♮13th音を避けた場合、それは最早マイナー・スケールなのかドリアンなのかを区別する事はできないのではないか!? と疑問をお持ちになる方も居られる事でしょう。

モードの歴史を鑑みれば、太古の時代であってもト調イオニア(=音組織の羅列として見るのであるならば単にそれはG音をフィナリスとするGアイオニアンとして見えるものの、対位法の世界ではGミクソリディアンの第7音が高く取られて属調へ転じても原調に戻る事もあり、変化音の度に一元的に調性が転ずるという風には考えません。調性とは長調・短調ばかりではない旋法のキャラクターを使う世界観を優先している)の第7音が半音下方に変化したとして見做さねばならない状況があったりしますが、フレーズの形成としては変化記号も伴わない幹音の音組織と変わらない状況である為、Gアイオニアンの第7音が半音低くなったら、それはGミクソリディアなのではないか!? という風に解釈すべきであろうという事態を招きかねないという意味です。

次の譜例動画の11小節目を確認していただく事にしましょう。当該箇所の低声部は [fis] に変応しているので、対位法での変応を知らない方からすればこの臨時的な半音変位により「ト長調の調域で生ずるCリディアン」と同様の解釈をしてしまう方が多いと思います。然し乍ら私が充てているのはあくまでも「ハ調リディア」つまり、ハ長調調域で生ずるリディア=Fリディアという風に注記を充てている事に疑問を抱かれる方は少なくない事でしょう。よもやそれを「どうせ左近治の誤記だろう」という風に解釈する方も居られるかと思います。これこそが対位法を軽んじてはいけない側面なのです。

先の11小節目をCリディアンとして解釈してはいけない理由は、[fis] が [g] に「解決」として現れない状況であるため、[fis] が「ト調」での導音であると判断してはならない最大の理由です。つまり、この変じた [fis] はト長調の調域としての振る舞いではなくハ長調からの臨時的な可動的変位にすぎない、ゆえに「ハ調リディアでの半音変位に過ぎませんよー」という意味で「ハ調リディア」としているのです。ボリス・ブラッハー著『作曲と演奏のための対位法』にてブラッハーが冒頭から、《ドリアとリディアのそれぞれ第4&6音が半音下がる》という事をなにゆえ強調しているのか、という事をもあらためて痛感させてくれる物です。

対位法の世界ではそれをGミクソリディアンとして解釈できない事など往々にして起こるもので、派生音のそれがGミクソリディアンの第7音が変化して来た音かどうか!? という事を見定めるには定旋律の在り方および前後の声部同士の音程推移を勘案する必要がある訳です。処が、和声的な仕来りに慣れてしまった人々というのは局所的な変化も近親的な調性へ「一義的・一元的」な解釈として捉えてしまうという陥穽に陥る事が往々にしてあり、フレージングとしては [fis・f] という2音が1小節内で頻発する事もあるので、そうした変化音の出現毎に調的解釈の都合の良い方の調性ばかりで解釈していてはとても追い付かない状況などがあったりするのです。

つまり、旋法音楽というのは調性をひとつとしては捉えずに「複調」である事は寧ろ当然の様に起こっていた事なのであり、それが3度のハーモニーを採る事がジメル、フォーブルドンという風にして音楽の歴史上に登場する様になり、対位法の旋法的な香り付けは徐々に和声的な方に靡く様になり、その後和声法が整備された後、J. S. バッハがあらためて和声を対位法を援用して拡張し、それらの併存で和声は更に拡張し、軈ては近代和声へと発展し、和声的な社会が持つ調的空間に靡かぬ様に十二音技法が整備されるという風に至った訳です。

茲でジャズの世界が注目すべき点は、和音という調性を暗示しやすい体系を用い乍らノン・ダイアトニック的に色々な調域を視野に入れた局所的転調をも許容する世界観と共に、ひとつの調性として一義的に見ない状況を「クロマティシズム」という半音階社会の為のひとつのプロセスという風に捉える事で機能和声なコードであろうとも「半音階が随伴する」という風に考える事にあるのです。

つまり、「Cメジャー7th」というコードに半音階が随伴すると考えるのであれば先ずは三全音調域での「F♯△7およびG♭△7が随伴する」という事と同様なのであり、これらの半音階の随伴とやらは、何もドミナント・コードのトライトーン・サブスティテューションの特権の様に思う必要などないのです。

標榜する世界観があくまでも半音階を志向するのであるならば、経過的に現われるコードが調性を薫らせようとも、常に半音階が随伴しているというアプローチを採ればそれも亦有りとなるのです。これはドミナント・コードの特権のみならず、前述の様に長和音だけでもなく短和音を基にして半音階を随伴させるという事を想起すれば好いのであり、最初に念頭に入れるべきは三全音調域の同種のコードを随伴させれば好いのであり、次点で中心軸システムのセスクイトーン(=一全音半)、その次に短二度および長七度の調域の同種コードという事を「随伴」させて考えても好い事なのでありまして、誹りを享ける様なアプローチではないのです。

こうした「随伴」は結果的には複調である為、複調のアプローチとしてジャズでは一部のアーティストが援用して拡大させていったのであります。最も顕著なのはウェイン・ショーターとアラン・ホールズワースであり、次にマイケル・ブレッカーを挙げる事が出来るでありましょう。

複調を拡大させて行き、セスクイトーン調域のみならず二全音/四全音調域の複調もその後展開する様になるのはジョン・コルトレーンのコード・アプローチを複調アプローチに押し込めた先蹤拝戴とも言えるでしょう。

Aドリアン・モードでFマイナー・ペンタトニックを充てたりするというのもこうしたアプローチと同様の事です。ウェイン・ショーターやホールズワースはもっと多様でありますが、複調社会を喚起するという事から発展した考えであるのは言うまでもありません。

無論現今社会では、マイナー・コードでも忌憚無く♮13th音が使われる事は珍しくはなく、そのコードを用いる事で後続への和音に進行する際に♮13th音が調的な運びとして示唆してしまう調域とは異なるコードに進行しているのであれば、それは本来のアヴォイド・ノートが喚起する調性とは異なる調域やカデンツに逆らう事を示している状況の使用法となるので咎めを享ける事はないのです。機能和声的な調性社会を標榜するだけの進行として成立しまっている状況に過ぎないのであれば、マイナー・コード上での♮13th音はアヴォイドとして相応しいのでありますが。

扨て、今一度振り返る事にしますが、現時点で説明しているドリアン、アンヘミトニック、ペンタトニック・ユニット関連の件は全てブリッジ部のコード進行にて曲終盤で繰り広げる清水靖晃のインプロヴァイズに、多大なる価値があるため語っている所なのでありますが、ブリッジ部のコード進行は先述の通りです。今一度確認すれば、清水靖晃の特筆すべきインプロヴァイズでのペンタトニック・ユニットは下記のコード進行の過程で現われている事になります。

つまるところ、その特筆すべきインプロファイジングというプレイというのは、当該ブリッジ部のコード進行にて [as(gis)・f(eis)・es・c]=[A♭(G♯)・F(E♯)・E♭・C] 音の4音のペンタトニック・ユニットで強行するという事なのであります。コード進行を確認していただければ一目瞭然でありますが、特にそれら4音が「C♯m9」上で奏される場合は、F(E♯)音とC音は、想起されるアヴェイラブル・モード・スケール(C♯ドリアン or C♯エオリアン)からは完全に外れた埒外となる音を奏する状況にもなる訳です。とはいえその「埒外」となる音は決して奇異なプレイに聴こえず、寧ろ曲にマッチした音として耳に届いている事でありましょう。こうした状況を是認せざるを得ない理由として単に「背景のハーモニック・リズムの歴時(音価)が短いからだ」という風に片付けてしまうのは的を得ておりません。精確には、複調のハーモニーが齎していると理解するのが好ましい理解でありましょう。

この複調のハーモニー形成という部分を詳らかにするのが今回の解説の大部分となるので、その辺を語る事になります。一旦、3小節目のブリッジ部の解説は措く事にして、曲終盤の同一箇所でしばらくの間語る事になるのでご注意下さい。

曲終盤の清水靖晃によるインプロヴァイズ

清水靖晃のソロはCDタイムで道う4:54〜から開始されますが、その直後「C♯m9」の後続として現われる「A/B」のコード上にて [g] を奏する所に注目です。

これから鑑みるに、茲でAミクソリディアンに移旋(=モード・チェンジ)した事が明白であります。つまり、先行和音の「C♯m9」でC♯ドリアンやC♯エオリアンを強行しようとも、それらのモード想起では [g] は埒外となる為、少なくとも先行和音からはモード想起を転じて移旋したと考えた方が適切でありましょう。「C♯m9」上でドリアンもしくはエオリアンを想起しようが調域としては何れもG♯エオリアン(G♯マイナー)の調域には違いないので、調域がセスクイトーン(=一全音半)転調という風に調域を転じている事も同時に理解できるのでありますが、調域が短三度分転じている事を中心軸システムに置換して勘案すれば共通音を用い乍らひとつの視点で異なる調域を拏攫できる事でもあるので、この辺りは能く考えられたアプローチであるとも道えるでしょう。

Aミクソリディアンを「A/B」に充てる。下部付加音となるB音から見ればBエオリアン。この調域の全音階組織はニ長調=Dメジャーでの音組織となり、この全音階音組織の「旋法的中心」はそのⅡ度上にあるEドリアン。即ち、この調域を視野に入れてのEドリアンは次の様な完全五度累積の中心に [e] が在る事になります。

[g・d・a・e・h・fis・cis]

この様に、Eドリアンは完全五度累積構造から見た時、全音階の中心に現われる事が判ります。

茲であらためてC♯ドリアンを見てもらう事にしましょう。C♯ドリアンもまた対称的構造である為、旋法的中心と成り得る物でありますが前掲のEドリアンが有する完全五度累積の構造からはかなり遠い遠隔調の構造を持つ事があらためてお判りになる事でしょう。それが次のGIFアニメーション1です(※以降、図示されるGIFアニメーションは画像をクリックして拡大して確認していただければきちんと表示されます)。

GIFアニメーション1でC♯音を中心に置くのは、その構造から旋法的中心として明示したい事に加え、先に挙げたEドリアンの完全五度累積構造である [g・d・a・e・h・fis・cis] が図示する構造に充てれば左に追いやられる構造と乖離する様に見る事が出来るからです。つまり、Eドリアンでの完全五度累積によるヘプタトニックの構造と共通する音は [cis] のみなので、セスクイトーン(=一全音半)で離れる調域の調性関係はかなり縁遠い事があらためて能く判ります。とはいえ中心軸システムでは決して縁遠い物でもないという所も念頭に置いていただきたい所であります。

扨て、C♯ドリアンを例にC♯音を旋法的中心として見立てたのでありますから、その音組織から三全音を省いてC♯音を中心音とするアンヘミトニックを見てみる事にしましょう。そうするとそれはGIFアニメーション2が表わす物となる訳です。

次に「C♯m9」の和音構成音は、先の水平な五度圏に於てどのように分布しているのかを表わしているのかを示しているのが次のGIFアニメーション3となる訳です。

すると、完全五度音程の空隙が現われている事が判ります。それがマイナー11thコードであるならば完全五度累積構造に於て空隙が現われる事なく充塡される構造を確認する事が可能となる訳ですが、マイナー9thコードの場合は完全五度累積構造の分布としては一部が空隙となって現われるのであります。

C♯ドリアンとして音階の7つの音を全て使う事をせずにC♯マイナー・ペンタトニックの第7音を省略した「laモード種」のペンタトニック・ユニットである4音 [cis・e・fis・gis] をフレージングとして使う材料にした場合、和声的にはそれら4音に加えて [h・dis] も満たしている状態である為、フレージングの側がそちらの側には無い音を和声側に託しているので4音だけのフレージングで事足りている状況であると言い換える事も出来るでしょう。次のGIFアニメーション4に見られるC♯音を中心音とするマイナー・ペンタトニックはlaモード種としての5音列という事になります。念の為に記しておきますが、C♯ドリアンとして見乍らもドリアンの特性が現われずに「C♯マイナー」として見立てているという事は、平行調側のEメジャーも同時に喚起する状況を得やすい物ともなります。

C♯音を中心音と採るlaモード種からペンタトニック・ユニットを形成した場合、これはC♯ドリアンの断片としてではなくC♯エオリアン(=C♯マイナー)の断片として捉えようとするペンタトニックの断片という事になります。laモード種でのペンタトニック・ユニットは中心音から数えてⅦ度相当であるH音(=英名:B音)が省かれる事となるので、自ずとH音が空隙となって次のGIFアニメーション5の様な空隙が現われるのを確認する事になります。

扨て、C♯ドリアンと見立てていた筈の当初のモード想起に於てドリアンとしての特性音=♮6thを用いずにエオリアン(=マイナー)との多義的な状況を匂わせてしまった場合、前述の様に平行調側のEメジャーを喚起しやすい状況を自然と生む状況と見る事も出来てしまう為、それを逆手に取って別系統のペンタトニック・ユニットを得るという事は移旋を巧みに利用して調域を転ずるモード想起としての嘯きであるという事と同じです。

そうした音楽的な嘯き=音楽的な方便=多義性として副次的な側面をアプローチとして採用する状況が次のGIFアニメーション6の様に [a・h・cis・e] が現われます。つまり、[a] というC♯音から見た♭6thはエオリアンを確定し得る音であるも、その音を用いずに [fis] を空隙として使う事がC♯ドリアンおよび「C♯m9」の和音構成音に最も靡いている事があらためて判る訳で、「C♯」がその中心音として中心を振舞っている事も同時にお判りになると思います。

あらためて注目すべきはC♯ドリアンおよび「C♯m9」の和音構成音からは全く埒外とする音を、ペンタトニック・ユニットを用いて強行している事にあります。なにせ「C♯m9」上で [f・c] の音が鳴らされる訳ですから、アヴェイラブル・モード・スケールを会得したばかりの者からすれば、こうした音脈が臆面もなく使われている状況を是認するにはどのような理論体系を以てすれば理解できるのか!? という事に関して答を導き出せる方は相当少なくなる事でしょう。少なくともマイケル・ブレッカーやアラン・ホールズワースのアプローチを説明できる方ではないと無理だと思います。この疑問を解消するのが「複調」の世界の視点なのであります。

一般的に、アヴェイラブル・モード・スケールというのは一つの調性に靡く為の体系でしかありません。Dm9というコードで [fis] や [cis] を用いてもおかしくない物として体得するにはどうすれば好いのか!? それは複調の感覚を身に付ける事が最短の道となります。

複調を感得する

複調と言っても、例えばそれが和声的に生じている状況を考えるのであるならばポリコードの状況を考えるのが手っ取り早いのでありますが、上下に具備するコードがダイアトニック(全音階)に収まってしまう状況だと、複調を視野に入れる事は難しい事でしょう。例えばハ長調域で済ませられてしまう「G△/F△」というポリコードとか(※文章が横組み=横書きで組まれている状況で分数コードを用いるスラッシュ記号『/』で隔てられる場合、スラッシュ記号の前が高い方を表し、スラッシュ記号の後が低い方を表します)。この場合、考えようによってはF音を根音とする副十三の和音 [f・a・c・e・g・h・d] から七度音= [e] をオミットした不完全和音という状況としても考えられる為、いよいよ複数の調域を想定する事が難しくなる訳です。複調を能く表わしているポリコードというのは例えば、

D△/E♭△

E△/C△

A△/B♭△

D♭△/C△

C△/F♯△

Am/Cm

など。挙げれば枚挙に暇がありません。単一の調域に於て誹りを享ける事のない体系としてアヴェイラブル・ノート・スケールを体得した者がその先に必要な視点は複調の理解です。皮肉なものですが、複調の響きを体得した者が複調を呼び水とする音脈を用いる事が出来るのです。その音は、単一の調性から見れば、単なる経過音としてだけしか映らない事でありましょう。

私がこれまで、和音外音として刺繍音、逸音(転過音=カンビアータ、エシャペ)などを例示して来た理由は、そうした「経過音」として安易に片付けてしまう陥穽に陥らぬ様に周到に順に用意して語って来たのが真の狙いなのです。

和声体系というのは往々にして調性社会を一義的に確定する向きがあります。それはそれで好い側面もあるのですが、音楽の歴史は少なくとも和声体系整備は相当後の事であり、実際には複調が横行していた対位法の世界が長らく利用されていたのであります。

調性を一元的に取扱う事で線運びとしての道招きとしても旋律を補強する別の響きとしても非常に簡便的に取扱う事の出来る和声体系は確かに便利な物でありますが一方では、拡張された音社会を閉じ込めてしまう危険性も孕んでしまっているのです。

そういう意味では和声体系に対位法のアイデアを援用する事は非常に理に適った拡大解釈なのであり、一般的な和声学に欠けているのはこうした対位法の考えなのであります。対位法に無頓着であればあるほど、複調的なアプローチを眉唾に感じ取ってしまう危険性も孕んでいるのです。

茲で清水靖晃のペンタトニック・ユニットを充てるアプローチを今一度確認してみる事にしましょう。C♯m9の後のA/Bは「経過和音」として捉え、その後続の「Fm9」を主体的に優先的に捉えているアプローチと私は解釈しております。つまり、Fm9から見たC♯m9は二全音下/四全音上の調域であり、それら2つの調域はいずれの調域を主体と捉えようとも「二全音」で隔てられた調域と見る事ができます。つまり、C♯m9のコード上で現われる「Fm9」側の調域の音群というのは、手っ取り早く見れば「Fm9/C♯m9」というポリコードとして解釈すればC♯m9上で生ずる [f・c] の因果関係を見出す事が出来る事でありましょう。

※「二全音」が長二度音程であればC♯とFでの音程は正しくは減四度/増五度であるので、減四度を二全音とはそれ如何に!? と疑問を呈する方もおられるかもしれませんが、オクターヴを等音程で分割する時に生ずる等しい音程を斯様に表現せざるを得ない状況もあるので、その辺りは混同されぬようにご理解いただきたいと思います。

二全音に隔てられた調域同士のコードが併存する、という解釈が最も重要な見立てなのであり、いずれの調域もそれぞれをドリア調と仮定すれば、「E♭△/B△」とか「E♭△/E△」などのポリコードを呼び込む事が可能なのであります。また、これらの例では六声の和音を呼び込む事になりますが、必ずしも和声的に全ての和音構成音を充塡するばかりではなく「Bメジャー・トライアドにG♮音とB♭音が併存」という様な不完全なポリコードの体として成立させる事も誹りを享ける事などないのです。必要なのは、複調的な響きを如何にして綺麗に響かせるか!? という事を重視していれば、単一の調性からしか見えて来ない響き以外のそれを佼しく響かせる事の重要性がお判りいただける事でしょう。

つまり、ホールズワースのアプローチの中にあるような、メジャー・コード上でマイナー3rdの音や♭9thの音が出て来たり、あるいは本位四度=♮11thも入っていたりする様な状況に遭遇した時、通常ならば有り得ない様な音脈が幾つも見えて来ます。こうした状況はマイケル・ブレッカーやウェイン・ショーターにも顕著なのですが、それらを繙く事のできるのが複調の視点だという事なのです。

全音階組織では現われる事のないポリコードとしての併存というのは概して、半音階組織を喚起する事が魅力である訳です。無論、その半音階への喚起は「併存」という状況で初めて生ずるのでありまして、ひとつの調域だけを抜萃して聴けば単なる調性に靡いた線や和音であるというのも複調を最初に取扱うという点では見過ごせない部分です。例えばFメジャー・トライアドを基本にして、その上声部でEメジャー・トライアドを与えてみましょう。Eメジャー・トライアドが内含する [h] の音は、基本とするFメジャー・トライアドの根音 [f] とは見事に三全音の関係にあるので、両者を一緒にして見た時には立派な「三全音の随伴」なのです。つまり、半音階社会が付いて回るという事です。

Cメジャー・トライアドとE♭メジャー・トライアドでポリコードを形成した時に三全音は生じない物の、両者の間で単音程に還元した時の「短二度」は生じます。つまり半音階の喚起です。

二全音調域に於てもCメジャー・トライアドとEメジャー・トライアドとでは、コモン・トーン [e] を共有しつつ半音階を喚起している状況と言える訳です。

同様にして、マイナー・トライアド同士でCマイナー・トライアドとE♭マイナー・トライアドを併存させてポリコードを形成させれば自ずと [ges] を生じて、それ自体がC音とはブルー五度に等しい物となり、矢張り半音階を喚起しますし、そのブルー五度を♯11thと解釈して新たに和音体系として括る事も考えられるのです。

A・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』p.93に於て、短和音を基にした十三度の和音を見る事が出来ます。それを副十三の和音として見ると「Cm13(♯11)」という和音はト短調でのⅣ度上の副十三和音だと解釈する事も可能となります。また、ハルのその例示に「etc.」と附してあるのは非常に重要な示唆であり、3度堆積和音の構成音に対して自由な半音変位を与える事が可能であるという事は、何も短七度音を持つ和音ばかりでなく他でも応用が利くという事を仄めかしている訳です。そうした件を勘案すれば、長七度音を有する短和音に対して増十一度を付加する事も可能なのであり、長七度音を含む長和音に短九度・増十一度・短十三度の応用があっても可能だという事を示唆する物として考える事も可能なのです。

ハルの『近代和声の説明と応用』が凄い点は、属和音ではない副和音に於て三全音を内含させ半音階社会への喚起を凛然と述べている所にあります。つまり、複調への喚起でもあります。一般的に、単一の調性側からばかり眺めていれば短和音に付加される増十一度は、減五度の異名同音つまり、ハーフ・ディミニッシュの断片と同様に扱われてしまいかねない所があります。もしそこに5th音がオミットされていよう物ならまさにハーフ・ディミニッシュとは区別が付きません。長九度音が付加されるハーフ・ディミニッシュはメロディック・マイナー・モードで現われる体系ですので、長九度の有無で複調の有無をの材料とは成り得ませんので。

但し、少なくとも「短和音」に増十一度が付加されるという事は、完全五度音と増十一度音は併存させるべきでありましょう。そうする事で全音階社会に於けるハーフ・ディミニッシュの世界観に靡く事はなくなるでしょうし、複調の世界観がより喚起される事になります。そういう意味でも、三全音が属和音の喚起という事を飛び越えて、副和音に内含する三全音が半音階社会への喚起という見渡しが「新鮮」なのであり、こうした見通しが100年以上前に行なわれていたという所をあらためて注目する必要があるという物です。

或る意味では2つの調性を個々にそれぞれ「調性的」に取扱おうとも耳に届く時にはその複調観が複雑かつ多彩に聴こえるのでもあり、単一の調域で遵守され且つ終止を目指すカデンツ形式という調性を標榜するというふうに調性に準えた声部であっても、複調と為す時には複雑な醍醐味を生むという事でもあり、必ずしもドミナント和音の部分でその複雑さが現われる訳ではない=副和音の充実という事にもなる訳です。

こうした事情を勘案した上で複調をあらためて視野に入れた上でC♯m9の後にFm9が現われる(※「Sonic Boom」では過程にA/Bを介在するも)という状況をみると、C♯m9上での「埒外」の音は後続のFm9にて許容される音群であって然るべき、とも言えるのであります。つまり、ペンタトニック・ユニットとして形成される [as(gis)・f(eis)・es・c]=[A♭(G♯)・F(E♯)・E♭・C] の内にある [f・c] の2音は、C♯m9というコードと本来そこで想起されるアヴェイラブル・モード・スケールという「受容体(レセプター)」には収まる事の出来ない音である筈なのですが、2つの味を同時に味わっているという風に捉える事でFm9というコードの構成音およびそのアヴェイラブル・モード・スケールというレセプターに嵌る音をC♯m9の世界にスーパーインポーズさせているという風に捉えていただければ複調というアプローチという物をより近しく感じ取る事が出来るのではなかろうかと思います。

複調の世界観がある程度お判りいただけたかと思いますが、次のGIFアニメーション7ではFm9の和音構成音を完全五度累積の分布として見られる様に示した物で、空隙は「A♯およびB♭」となる事がお判りいただけるかと思います。

すると、この調域の分布を当初のAミクソリディアンの調域と比較すると全く対極の位置にある分布として推移している事がお判りになるかと思います。即ち、短いハーモニック・リズムの過程で半音階を網羅するに相応しい状況でモード選択およびペンタトニック・ユニットというフレージングとなる音の選択を行なっている訳です。無論、半音階全ての音を網羅せずとも、和音構成音と想起し得るモードが半音階社会を標榜しており(=半音階の音を充塡しようと標榜する)、単一の調性での世界観が調性への帰依意識だとするならば、こうしたクロマティシズムは半音階社会への帰依意識だと呼ぶ事が出来るでしょう。

C♯m9とFm9という2つのコードによる和音構成音の列挙は次のGIFアニメーション8の様な分布になっているに過ぎません。とはいえ、それらの音脈にエンハーモニックで共有を成している [gis/as] [dis/es] は2つのコードの受容体を繋いでいる触手とも言えます。

これらの2つのエンハーモニックで共有し得る音を足掛かりに、清水靖晃は次のGIFアニメーション9の様にペンタトニックを用いているという事がお判りいただけるかと思います。

つまり、狭義のモード奏法というのは複調を容認しているのでありまして、DマイナーをDドリアンで嘯いて、徹頭徹尾Dドリアンで通すというのは単なる初歩的なモード奏法に過ぎないのであります。モード・チェンジが必要な箇所でも単一のモードを強行してスーパーインポーズさせるというのが、その次にあるモード奏法なのであります。これはマイルス・デイヴィスのカインド・オブ・ブルーの頃でも同一のモード・スケールからでは生じない音を生じさせているのは複調が視野に入ったスーパーインポーズであるからです。

ある程度モードを習得したら、複調として存立可能な響きを習得すべきでありますが、多くの理論体系は和声に収まる一元的な方向ばかりを教育体系としてまとめてしまっているので、なかなかこうした所に辿り着くのは難しいかもしれません。この辺りが今現在一番能く理解できるのはリック・ビアト氏の『THE BEATO BOOK 2.0』になるのではないでしょうか。

扨て、茲からは「Sonic Boom」の譜例動画解説に移ろうかと思います。4小節目となるブリッジ部の「B♭/C」から語る事にしますが、この部分は特に述べる事はありません。後続の「E♭13(11)」は注記しておく必要がありましょう。

本来のコードの正統表記としてドミナント13thコードを示す場合の「E♭13」の和音構成音は、 [es・g・b・des・f・as・c] という風に「本位十一度=♮11th」を介在させるのが正しい表記であり、11th音を明記する時に注記すべきは増十一度の「♯11th」を内含させる時こそが注意喚起として相応しいのでありますが、属十三和音をコードとしてひとつのサフィックスで示すよりも、大概は11th音が本位音度か変位音度は先ず措くとして「E♭7(9、13)」と表記する方が一般的には親切な表記でありましょう。一般的ではなくなってしまう13thコード表記で、多くの11th音はアヴォイド・ノートとしての振舞いを避ける為「♯11th」としてオルタード・テンションという風に取扱う事の多さから本来の正統表記の地位が失われて、謬見となる方が正当性を持ちかねません。そうした状況を回避する為の注意喚起として本位十一度を態々カッコ表記で示しているという訳です。

本位十一度を内含する属十三和音は他にもアッパー・ストラクチャー表記として「F△/E♭7」という表記もアリなのですが。こうしたアッパー・ストラクチャー・トライアドを明示させる場合、分子と分母の両方のサフィックスを明示する必要があるのも念頭に置かねばなりません。

続いて5小節目のベース・パートの3拍目以降は、下声部にシンセ・ベースを表記させております。譜例動画ではKORG PS-3100を模したシンセ・ベース・サウンドに、リング・モジュレーター→フランジャーという風な接続順でエフェクトを付加させています。

6〜9小節目も同様のコード進行のリピートなので特に説明は要らないと思います。強いて挙げれば、ドラムの1拍12連符でのスネア・ロールを半拍6連として読みやすく書いている所位でしょうか。

10小節目のドラム・パートでの3拍目。スネアの部分は3拍7連が出て来ますが、この3拍は16分音符×3つ分のパルスが示す3拍の事なので、付点8分音符の歴時に7つの音が分割されている状況であるという事です。これと同時にキックはポリメトリックとなる様に2拍4連という事を示しているのですが、2拍4連とは、その表記の複雑さとは裏腹に他でもない、8分音符が4つ2拍で鳴らされている事に変わりありません。但し、スネアの歴時に影響されぬ様なポリメトリックたる拍節感の維持を注意喚起として用いている為、キックの部分は少々仰々しい連符表記となってしまっている訳です。連符のカッコも4拍目まで及んでしまっている様に括られてしまっておりますが、これは楽譜スペーシング編集での細部の詰めを見落としてしまった私のミスなので、瑣末事として大目に見て遣って下さい(笑)。

12小節目。E♭13(11)→E♭m7(on A♭)の部分に注目してもらう事にしますが、先行和音のそれから後続和音というのは、後続和音の下部付加音(=オンコード)のA♭音という四度ベースが解決を示唆しているのでありますが、A♭音を根音とするコードとして確定できないのは3度相当に存在する筈のC or C♭音が無いからであります。つまり、これら2コードの進行間では先行和音の9th音=Fと♮13th音=Cが無いだけの状況でもあるのです。とはいえ、ベースが斯様に奏している事を鑑みれば、これらをワンコードとして捉えてベース音だけが異度へ進行するという状況よりも、ハーモニック・リズムとして明確に和声感を構築しているので逐一コード表記を充てたのであります。

尚、14小節目ピアノ・パートの2拍目の高音部はメゾスタッカートであります。

15〜20小節間でのシンセ・パートはスローなLFOでのフェイザーがかかったシンセ・パッドであります。16小節目2拍目以降のピアノは両手で1拍3連を交互に奏でているという事ですが、譜例動画デモはもとより原曲でも判りづらいかもしれません。特にこれが鮮明に判るのはDSDマスタリングかアナログ盤での明瞭な分離感を持つMCカートリッジで再生しないと聴き取りはそうとう難儀するかと思います。

18小節目でのピアノの冒頭は1拍5連の3つ分のパルスの付点休符に気を付けなければなりませんが、5連符頭抜きというよりもモタった8分音符として取りかかった方がイメージを掴みやすいと思います。結果的にそれが5連符の範疇に収まる様に体得すれば宜しいのではなかろうかと思います。尚、同小節の3拍目以降高音部に付記される数字は指番号です。[as] に附されているのが「3」の中指、[g] に附されているのが「1」の親指、[fis・ais] には「2・4」と附されているのが「人差し指・薬指」という事です。

19小節目でのコードは「F△9(♯11)」で特筆すべきコードではありませんが、ビアトさん風に言えば「リディアン・コード」であります。ローズ・パートでは前打音と共に高音部には右手の指番号が振られている所にはあらためて注目していただきたい所です。前打音 [f・ges] は「人差し指・中指」という事を示し、後続の二分音符 [e・h] が「親指・小指」という事を示しています。尚、ローズ・パートの高音部4拍目の5連符は、休符をタメてタメて……という風にして弾いて欲しい部分です。

念のために述べておきますが私が指番号を態々振っている理由は、運指そのものが通常の運びとは異なるであろうという配慮からであり、特に西洋音楽界隈では左手が伴奏を補い右手がフレーズを担当しているという事が多いので、右手の重音という状況に不慣れな方も居られるかもしれないので斯様に注記したという訳です。

24小節目でもコードに変化はありませんが、ローズ・パートの高音部。3拍目でのアッチャカトゥーラ(短前打音)は、低音部の上行アルペジオに加えて最新の注意を払って欲しい部分であります。

25小節目は実際には移勢(=シンコペーション)しているので、正確に言えば24小節目4拍目弱勢の箇所でのコード「C♯△/B△」を語ろうとしているのでありますが、アッパー部の「C♯△」というのは少々見慣れない表記だと思います。私自身そこを、頻出し得るであろう異名同音での「D♭△」としようか如何しようか一瞬迷った位です。とはいえ、茲でのポリコードはやはりロウワーとアッパー部が「全音忒い」であるという事が望ましいので、ロウワー部があおりを受けて「C♭△」となるのも避けた訳です。それらを勘案すると「C♯△/B△」という表記にならざるを得なかったという訳です。

25小節目2拍目弱勢での「A△7」は特に注記すべき事はありませんが、エレキ・ベースとシンセ・ベースが部分的にユニゾンを採るのでこうした表記に成っているのであります。

25小節目4拍目弱勢での「Gm6(♭5)」は注意を要するコード表記です。なぜなら同義音程和音として「Gdim7」と和音構成音が鍵盤およびフレット上では同一であるからです。然し乍ら能く目にするであろう「Gdim7」の方を選択していない理由は、このコード上で「七度」の音がソロの時に生ずる事を見越しているからであります。

プレイヤーからすれば [f] か [fis] を選ぶ自由がある訳ですが、どちらかを選んだ時点でモードは勿論大きく変わります。然し乍ら「Gdim7」と指定した場合、[f or fis] を選択可能であった状況を [fes] にしてしまうと、[e] として使うべき音が [f or fis] の選択可能性を奪ってしまうのです。

加えて、同箇所でのトロンボーン・パートでは音部記号を小節内でト音記号に戻していて [cis] にしておりますが、正当に表すならば茲ではコード表記に準えて [des] と表すべきでしょう。しかし私は、先行音からの七度跳躍を避けて六度の跳躍として態と変えました。先行音はヘ音記号での [e] なので、楽譜では第3間に表記されています。それをト音記号の [des] とした時、下第1間に現れる [des] としてではなく先行和音「A△7」の [cis] から実際には [des] はコモン・トーンとなるという事を喚起して表したのです。

人によっては、ヘ音記号の上第1線が中央ハ音であり、ト音記号の下第1線が同様に中央ハ音である以上、視覚的には 線 or 間 として現れる方が音程の物理的な形が捉えやすいとする方も居られるとは思います。然し私は逆なので自分自身の思いを反映したのであります。歴時が短めに生ずるコード・チェンジでなければコード表記側の和音構成音に準えたでしょうが、茲ばかりは変えたという訳です。

22小節目2拍目での「G7(♭9)/D♭」は、トライトーン・サブスティテューション(=三全音代理)側の音も新たに三全音を欲張るタイプの物です。下部不和音 [des] とアッパー部での♭9th [as] で生ずる五度と、アッパー部の7th音 [f] がコモン・トーンと成し、実質的には「G△/D♭△」という三全音複調型のポリコードの響きにもなり得るという事にも注意して耳にして欲しい所です。

23小節目。茲からがAテーマでリード・ギターによるメロディーが入って来ます。23〜24小節目での「E9」としているコードは実質「E7(9, ♯11)」或いは「D△/E△」と表す事も可能であり、E音から見て♯11th音を加えても良いのではなかろうかとも思えますが、敢えてこの様にしました。アッパー部を際立たせるよりも、基底部分の「E△」を強く志向した上でウワモノとしてのハーモニーを附与させる方を喚起した方が、アッパー部ばかりに注力しないハーモニーを得られる表記が注意喚起になると思い敢えて「E9」にした訳です。オブリガート的に♯11thを志向した方が茲では綺麗であろうという思いがあっての事です。

25〜26小節目での「B♭△7(on C)」では特に語る事はありません。27〜28小節目「A△7」での28小節目のベース・パートの3拍目以降の6連符と5連符は注意していただきたい所。最初の6連は半拍6連のケツが移勢(シンコペーション)している所に加えて少しツッコミ気味の「8分音符ウラ」位の感覚で4拍目の5連符に挑むと感じを掴み易いかと思います。

29小節目でのベース・パートでも4拍目に半拍5連が現われる所も注意が必要です。拍頭を聴いた直後に音を弾くかの様なそういう感覚で挑んだ方が掴み易いかと思います。コードは「C△7(on D)」の2度ベースであるも、1オクターヴ上行してからダブル・クロマティックで [a] まで加工して行き乍ら [d] に戻り、後続の経過和音「D♯7(♯11, 13)」に行くラインは非常に綺麗だと思います。

コードのアッパー部となる「C△7」を鑑みれば、30小節目1拍目の弱勢にて書かれる [b] (英名:B♭)は「A♯」にすべきかどうか迷ったのでありますが、この一連のダブル・クロマティックの連鎖が「下行導音」の連なりという大前提を再確認するならばそれは2度ベース [d] 音の一旦の極点である [a] 音への下行導音であるという状況であるが故に [ais→a] という増一度下行進行では決して無く、異度由来の短二度下行進行 [b→a] として書かれるべきであろうという結論に達し、等外貨書がC△7というコードであろうともそこから派生した変化音「B♭」を併存させる様にして書いているのです。

30小節目4拍目のコードは「D♯9(♯11, 13)」としております。これを「E♭9(♯11, 13)」と表記すべきかどうかは少しだけ躊躇したものの、後続和音「E9」へ進行するので異度由来の経過和音とした方が好いと解釈した物であります。念の為に述べておきますが、長九度・増十一度を包含するドミナント13thコードであります。

31〜34小節目もリピートとなる物ですが、34小節目での3拍目のローズ・パートの低音部の7連符は、ほんの少しだけずんぐりとした8分音符の感じとして弾いた方が感じを演出しやすいかもしれません。

35・36小節目も特筆すべき点はなく、37小節目でのE7(on D)→Dadd9というコード進行も、実質的には前後のコードの上声部と下声部がたすき掛け状態で倒置という状況に等しい物です。

38小節目でのC♯6/B→A7(♭9, ♯11、♭13)/C♯に於ては、先行の「C♯6/B」を同義音程和音=「B♭m7/C♭」としなかったのは、この和音が [h] という7度ベースであり乍らアッパー部はその長二度上の長和音を基とする付加六である方が好ましい表記であろうと解釈したので、こうして表記しております。アッパー部の基底和音は「C♯△」となる訳ですが、セカンダリー・ドミナントであろう姿の七度音を持たないドミナント・コードで6th音が付加され、その七度ベースという状況という風に捉えているのです。

その先行和音としてのC♯6の6th音 [ais] は後続和音の異度音程として順次上行進行する事が好ましい物ですが、[ais→b] という風に実際には掛留としている所は注意してもらいたいと共に、楽譜上では「A7(♭9, ♯11、♭13)/C♯」のコード上では [b] として表記した方が良いのですが、掛留が異度へ移置【いち】されてしまうのを回避する為(※例外的に異名同音をタイで繋ぐ楽譜表記はある)、敢えて先行和音の [ais] を踏襲して表記している所も併せて注意していただきたい部分です。

39〜40小節目。茲からARPオデッセイと思しきシンセ・リードが入って来るパターンBとなりますが、パターンB冒頭からのコードは「Em69(on G)」と表記を充てました。[g] を根音とする硬減和音としての表記(※長和音からの変位としての「△(♭5)」)は避けた方が良かろうという事で3度ベースとしての「Em69(on G)」という結論を導く事に。

41〜42小節目のコードは「C♯m9(on F♯)」という4度ベース。シンセ・パッドを鳴らすシンセ・パートにハ音記号を用いた所が少々気を付ける必要があるでしょうか。

43〜44小節目のコードは「E69」で、パターンB冒頭の3度ベースのそれからマイナーとメジャーが転じたとも採れる訳です。この和音の対比がより明確にする為のパターンB冒頭のコード表記でもあった訳です。

45〜46小節目のコードは「E♭7(♯9、♯11、13)」。注意すべきはローズ・パートで3度音程を保ったE♭コンビネーション・オブ・ディミニッシュ・スケールを益田幹生が用いている所です。コンディミで両手で3度を保ち乍ら二声のフレーズは意外と難しいと思うので、こうしたインタープレイはあらためて感服する事頻りであります。

47〜48小節目のコードは「A7(9、13)」。11th音の無い不完全和音です。

49〜50小節目のコードは5度ベースの「D△9(on A)」。メジャー7th系統のコードでの5度ベースは意外と遭遇機会の多い類のコードだと思います。

51〜52小節目のコードは2度ベースの「F△7(on G)」。2拍3連フレーズを4つに聴かせるセスクイテルツィアのブレイク直前の村上"ポン太"秀一のスネアのフィルインのシズル感はあらためて強調しておきたい所。

52小節目からは前述の通り、セスクイテルツィアのブレイクが入りますが、私のブログではメトリック・モジュレーション的に用いられるリズムの変更のそれに際し、2:3をヘミオラ、3:4をセスクイテルツィアという風に呼ぶ様にしております。例えば、YMOのアルバム『Yellow Magic Orchestra』のB面収録だった「La Femme Chinoise」「Bridge Over Troubled Music」「Mad Pierrot」の流れのメトリック・モジュレーションは3:4構造のセスクイテルツィアという解釈を採っているという訳です。

53小節目の先行和音である「Fm11(♭5)」は、長九度と本位十一度がハーフ・ディミニッシュに附与されているというコードである事を示す表記である所が注意を必要とする部分でありましょうか。ハーフ・ディミニッシュがそのままセスクイトーン進行として後続の「A♭m7(♭5)」へ平行進行しているという事です。

54小節目のコードは数学で言えばコンプレックス・フラクション=分数の分数コード表記となっている訳ですが、ベースの一連の流れを見れば一目瞭然ですが、[f→as→h→d] というセスクイトーン進行を強行している訳です。つまり、ベースはこれら一連のコード進行に対してセスクイトーンという一全音半の上行進行を強行させているとも読み取れる訳で、和音側に主軸を置いて考えれば茲でのベースは対旋律という考えを採る事も可能な訳です。無論、対位法とは全く異なる訳ではありますが。コードの側を主体とするも、コード本体がセスクイトーンを強行している訳ではないという体で解釈すれば良いのです。和音がセスクイトーンを保っているというのであれば、Fm11(♭5)からブレイク最後の「G7(13)/D」には一全音半ステップで帰着する事は無理なのですから、こうした側面を鑑みればコード本体は必ずしもセスクイトーン進行を強行している訳ではないという事が判るので、ブレイク3つ目で表されるコンプレックス・フラクション表記でのコードは必ずしもB音をルートとするコードに帰依する表記に捉えて考える必要は無いという事になります。

その上で「G♯m7/C♯/B」というコードは、ベースを無視したとしても四度ベースの類の響きとして「G♯m7/C♯」が聴こえており、これに対してベースが下で「B」音を鳴らしているという解釈ゆえにこうした仰々しい表記になってしまった訳です。

こうした「分数の分数コード」表記を選択せざるを得ない状況というのは屡々あるのですが、その仰々しさを避けて楽譜の側が某しかの音を省いて便宜的な表記として簡略化してしまう事が殆どであると思います。とはいえ、コード表記のそれは3度音程堆積という前提が不文律となっている所があるので、こうした某しかの音に綺麗に3度音程堆積として収斂させる事の出来ない表記というのは概して四度和音の類に多いかと思います。

つまり、「G♯m11」というコードを想起した上でその九度音=A♯から完全四度を堆積すれば完全四度堆積のコードを生ずる様に完全四度堆積構造でベース音や和音の根音位置が転回されているという風にも捉えて考える事が可能なのでありますが、四度和音としての体を正当化する為に和音構成音としては無いA♯音をわざわざ充塡させてまで四度和音の体を強弁してしまうのもいけません。こういう面を鑑みれば、私自身忸怩たる思いで「分数の分数コード」という表記を採っているという事をあらためて理解していただければと思います。

ブレイク最後となるコードは5度ベースとなる「G7(13)/D」です。ドミナント・コードで5度ベースを標榜するとなると、Ⅴ度の更に五度という事なので、ドミナント機能そのものを希釈しようとする意図があっての事と成り得ます。加えて、アッパー部のコードが「G7(13)」という、13th音を付加させた状態であるもドミナント13thの九度・十一度音の無い不完全和音である事を鑑みれば、属十三和音という完全和音の第2転回形に近しい状態であるという事がお判りになる事でしょう。概してそれは副十三和音でのⅡ度を根音に採る状況にも近しい物で、ドミナント・コードとしての響きは若干薄まっていると解釈する事が可能となります。

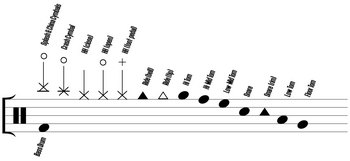

清水靖晃の四分音運指に伴う微分音的イントネーション

このように楽曲本編部分をざっくりと解説して来たのでありますが、本曲で顕著な例として語るべき点がもうひとつありまして、それが清水靖晃が楽曲終盤でのソロで用いる四分音運指に依る微分音の出現であります。当該箇所を四分音運指に依る音として捉えずにビブラートのひとつの様にして耳にしてしまう方は意外に少なくないかもしれませんが、間違いなく四分音を用いております。「ビブラート」に聴こえてしまうそれを、単にC音の掛留の様に捉えてしまう可能性が高いという意味です。それを再現する為にYouTubeの方ではLogic Pro Xで作ったソロ部分での顕著な四分音を抜萃して譜例動画をアップしていたのです。

譜例動画のそれは、テナー・サックスを移調譜として書いている為、実音は譜例のそれより長九度下がった物となります。実音表記にすべきかどうか迷ったのでありますが、移調させて書いた方が四分音が的確に表現され易いだろうと思い実音では書きませんでした。なぜなら四分音が変ロ音近傍に現われるので、実音で書いた時変ロ音近傍にある四分音の変化記号の同一小節内の有無が、平時の十二等分平均律を取扱う時の変ロ音の現われ方と混同してしまうのではなかろうかと思ったのもあり実音表記を避けたのであります。

なお、清水靖晃が当該部分で微小音程の空隙を作るタイミングは原曲では2拍3連のリズムを伴って形成させておりますが、私のデモでも2拍3連のタイミングで音符の空隙を用いずに、微小音程の上げ下げが複雑に絡み合って必ずしも3音列の後に16分3連ひとつ分のパルスが空隙として出現してMIDIデータを作る事のあまりにノッペリとした再生に嘆息し乍ら、空隙の前後が先行音と同一の音高か異度から再会するかという組んず解れつの感じを演出したかったが為に斯様なタイミングで空隙が現われる様なデモにしたのはご容赦を。とはいえ、音高の振れ加減については原曲を踏襲しているので、後はご自分の判断で原曲とすり合わせて解釈していただきたいと思います。

今回KYLYNの「Sonic Boom」を例示したのは、バンドが40周年という節目にあるばかりではなく、この曲の清水靖晃のインプロヴィゼーションひとつを取り上げただけで、そこから複調と微分音が学べるという非常に好ましい材料であるからです。折しもこの曲でよもや複調と微分音が理解できると思う方はかなり少ないのが実際でありますし、その知られざる部分をあらためて明示しても良い機会であろうと思い今回取り上げるに至ったという訳です。私個人としてはKYLYNのアルバム収録曲の中で最も好きな曲は「Akasaka Moon」なのでありまして、それもいつか取り上げる事が出来れば良いかなと思い乍ら今回の話題はこれにてお開きという事で。

スネアに付与したリバーブ

2022年の3月31日に、YouTubeの方で本曲のドラム、ベース&パーカスのトラックのみの動画をアップしたので、特に村上"ポン太"秀一のドラムをじっくり聴きたい方には非常に聴き取りやすくなっているのではないかと思うのでご堪能いただければと思います。

尚、このテイクのスネアには非常に古典的なリバーブがかけられておりますが、プリディレイが非常に短い所が古典的という理由でありまして、プリディレイは19ミリ秒に抑えています。

但し、ドラム・キット全体に掛けている訳ではないので決して早合点して欲しくない所です。スネアを柔和に抑えるという方向性でリバーブを掛けているに過ぎないので、オケが入ると残響が目立たなくなるのも音質をやや抑える程度で済ませようとする狙いの物です。

参考にしたのはスティーリー・ダンのアルバム『Countdown to Ecstasy』収録の「菩薩」のスネアです。これもまた、スネアにプリディレイの短いリバーブをかけたのが特徴的な音となっておりますが、こちらもまたオケに入ると残響を然程感じなくなります。この理由はHPFによるローカットにあります。

Busトラック送りのリバーブでHPFを介してローカットをする最大の目的は、不要な残響を殺す為にあります。

そもそも「残響」とは実音が反射を繰り返した間接音の集合なのでありますが、定常波による強調と相殺を重ねた残響というのは、軈て低音域の成分が長く残る様になるものです。

これは単に「間接音」の低域成分と捉えるよりも、リバーブをかける前の音が有している「低次倍音」と捉えた方が宜しいでしょう。低次倍音および基音と言った方がより精確さを捉えているかと思います。

低次倍音と基音というのは、残響として耳にする時はそれほど潤沢にする必要はありません。ですので大概のケースで残響成分の低域はHPFでローカットします。但し、「残響」として欲しがる成分というのは実際には500Hz〜1.8kHz辺りの帯域が「程よく」長く感ずる様に分布していれば充分なのでありまして、私が参考にするスティーリー・ダンのアルバム『彩』収録の「Black Cow」での、フェイゲンの歌い出し 'In the corner' の部分は、HPFのカットオフ周波数は1kHzもしくはそれ以上の1,3kHz辺りから1極(-6dB/Oct)のHPFカーブでカットしても充分な程なのです。

低域をカットしてはいても「Black Cow」の上掲埋込当該箇所では 'ner〜' の直後に綺麗なリバーブ・テールを感じ取る事ができます。これはEMT140のリバーブ・タイムそのものを長くした上でHPFを介してローを切っているからなのであります。こうしたリバーブは子音の時間に配慮して子音よりも長く採る必要があります。

つまり、先のスネアにかけたリバーブのそれはスネアの発音に充分「被って」いる訳でして、これはリバーブに依る暈滃を狙った効果ゆえの事なのです。判りやすく言えば、若干引っ込ませたいという意図でのリバーブ付与という事になるのです。

同年秋、台風が首都圏上陸が非常に多かった年でもあったであろうこの年、パイオニア11号から送られる土星の撮影映像が話題をかっさらっていた頃の11月25日に『KYLYN Live』が発売となっていたのでありました。このほぼ1年後にジョン・レノンは暗殺されるとは思いも依りませんでしたが、私はそれから3年半ほどは両アルバムをカセットテープで愛聴していた物でありまして、欲しいアルバムは沢山あれど、手当たり次第買える経済状態ではなかったので貸しレコード屋には結構お世話になっていた時代でもありました(笑)。

83年の夏に私は漸く自分で『KYLYN』(YX-7595)『KYLYN Live』(YB-7506─7)の両アルバムをゲットする事となった訳ですが茲から数年後にはCDで28CY-2367の『KYLYN』を入手しているのでありますから、意外にもCDの歴史というのは当初の銀盤の寿命14年説という都市伝説とは裏腹に、盤の寿命も長く且つCDが世に普及し乍らそのフォーマットが今猶継続して用いられている所に驚きを禁じ得ません。

扨て、今となってあらためて感ずるのは、28CY-2367版の音質とやらはCD黎明期もあって非常にのっぺりした音像となっており、アナログを愛聴して来た私にとっては、CDはあくまでもLPの盤の寿命を永らえさせる為に保護するバックアップに過ぎず、スパイクノイズ等発生してしまったらCDで聞こうとする様なコレクションであり、どうせならLPで聴きたくなるアルバムという位置付けで所有しておりました。

というのもCD黎明期というのは、1曲目から最終トラックまでの2トラック・マスターをひとまとめにして、そのトータルの尺に少しでも「トゥルー・ピーク」を超えてしまわない様にして半ば及び腰でCDに焼き付ける物ですから、大半のトラックは大した音量のピークでもない音の煽りを受けて非常に小さいレベルで記録されてしまっていた物です。

しかもレベルが相当低くされてしまっている所に加えて当時のデジタル音声というのは、同位相あるいはその近傍にあるステレオ・パノラマ部分や音量、周波数などは信号が同一にされてしまうかの様に処理されてしまい、立体感も乏しく記録されてしまう処理が非常に多かった物でした。そういう意味でもCD黎明期のマスタリング処理に依る音は音像の分離感に乏しい物が多く、特に80年代に発売されたCDが今改めてリマスタリング処理を施してリリースされていない商品でなければ近年のリマスター盤を買った方が音質向上は確実に見込めます。

これは単に、旧マスタリングよりもレベルが底上げされてラウドネスが充実するから音が良く聴こえるという単純な話ではなく、旧マスタリングの場合は低いラウドネスとして音が閉じ込められ且つそうして縮こまったソースに重なり合う音が分離感も喪失して閉じ込められてしまうという事を意味します。ですので、音量が上がっただけで音質が向上しただのと戯れ言を抜かしているという訳ではないので、その辺りはご理解いただきたいと思います。

近年では渡辺香津美のコロムビア時代作品がDSDリマスタリングされた事もあり、『KYLYN』『KYLYN Live』もCD黎明期の頃の音像とは丸っきり異なり、埋もれていた音が確実に聴こえる程に改善されたのは非常に好ましい物でした。私がDSDリマスタリング版を手にしたのはBOX版『渡辺香津美アーリー・イヤーズ・ボックス』(COCB-53917─31, TDBL-92005)に収められた『KYLYN』(COCB-53921)を基に語って行く事になるのでご参考まで。

今回私のブログではアルバム『KYLYN』収録の「Sonic Boom」をYouTubeにて譜例動画としてアップした事もあり、楽曲解説をかねて語る事にしますが、「Sonic Boom」という曲は私にとってモニタリングをする時のスピーカー/ヘッドフォン選びに必ず用いるリファレンスとする楽曲である為、個人的にも思い入れは非常に強い曲でお世話になっている曲であります。

それ以外に特筆すべきは、本曲から複調と微分音を存分に学ぶ事ができる曲であるという事です。こうした事を明示しなければ私の周囲の者でも気付かぬ位ですので、恐らくや他の方々の多くも、よもや本曲から複調はおろか微分音が学べるとは思いもよらないのではなかろうかと推察します。それに加えて前述の様にリファレンスと成り得る物でもあるので、私は大変重宝しているのです。

そのリファレンスたる部分は、CDタイム5:17〜以降の左チャンネルで聴かれる渡辺香津美のカッティングに依るインター・プレイのそれというのが、おそらくレス・ポール25thアニバーサリーのタップ・スイッチでフェイズを反転させているが故に起こるギターの特定周波数帯域がリジェクションされる事に起因する物で、多くのスピーカーは人間の可聴帯域のフルレンジを1つのスピーカーだけで再生するのは難しい為に幾つかのスピーカーに分配してフルレンジを再生する訳ですが、その際、分配したスピーカー間に起こるクロスオーバー周波数やスピーカーの特性の兼ね合いで、渡辺香津美のインター・プレイのカッティングはスピーカーに依っては埋没してしまって聴き取りにくい再生となってしまうスピーカーが結構多いのでありまして、裏を返せば、この音が聴き取りやすい再生装置は非常にモニタリングとして適している物でもあるので、それを探るには絶好の音源なのであります。ですので、私は本曲の当該部分をリファレンスと位置付けているのであります。

そのギター・カッティングのインタープレイ時に奏される清水靖晃の、多くのコード進行をひとまとめにして串刺しするモードの強行も非常に好いプレイなのでありまして、これもまた後に語る事になるでしょう。そういう訳で本曲の魅力の前段を語った所で、譜例動画と併せての楽曲解説をする事にします。余談ですが、本曲の譜例はFinale+Ekmelosフォント(※連符の数字以外)で制作しております。

本曲のパーソネルは次の通り。

G:渡辺香津美

Pf, Syn:坂本龍一

Rhodes:益田幹男

Bs:小原礼

Ds:村上"ポン太"秀一

Perc:ペッカー

Tb:向井滋春

As:本多俊之

Ts:清水靖晃

本曲ではARPオデッセイと思しきシンセ・リードに加えシンセ・ブラスも聴く事が出来ます。それらはフランジャーやリング・モジュレーションがかけられたりしている物でありますが、この頃の坂本龍一はKORGのPS-3100、プロフェット5、ポリムーグ、ARPオデッセイ(ライヴではローズのStage73も)というシンセ類を駆使しており、『KYLYN Live』のジャケットにも描かれているセッティング図は壮観です(※本アルバム画像に書かれたサインは矢野顕子さんに戴いた物)。尚、スタジオ・アルバムの『KYLYN』での坂本龍一の使用機材は同梱のインナースリーヴにも明記されておりますが、楽曲毎に明記されている訳ではないのでシンセ・ブラスとして用いているポリフォニックなプレイで奏されている箇所の機器を断定する事は難しいので推察する事となります。それをご了承いただいた上で推察すると私はオーバーハイム8voiceだと思って今回のデモを制作しております。

念の為に挙げておきますが、『KYLYN』での坂本龍一使用機材として列挙されている楽器は次の通り。

ARP Odyssey、KORG PS-3100、Oberheim 8 voice Synthesizer、Sequential Circuits Prophet-5、Roland VP-3300 Vocoder Plus

となっておりますが、矢野顕子作曲の「Water Ways Flow Backward Again」では坂本龍一がRhodes Stage73を奏しているので使用機材が所有機材の事を指しているのかどうかまでは書かれていない不充分さが推測をより深めざるを得ない状況になっているのは言うまでもありませんが、エキップメント類が詳らかに書かれていたとしてもその情報を鵜呑みに出来ない音楽界隈でもあるので、是亦興味の尽きない部分でもあるという事を勘案していただき乍ら私の推察を念頭に置いていただければ之幸いです。

扨て、「Sonic Boom」の譜例動画解説と参ります。本デモは嘗て2005年に商用着メロとして制作したMIDIデータを基にしており、今回の譜例動画ではあらためて手直しをした箇所が多数含まれるので骨が折れたものですが、着メロというのはある程度キー・オン・ベロシティなどを揃えてコントロール・データやピッチ・ベンド・データも間引きしないとデータ容量を食い過ぎてリリース出来なかった事もあるので、着メロ用ローカライズのMIDIデータは所謂「ベタ打ち」と呼ばれるMIDIデータの抑揚の無い均一的なデータになってしまっている事が殆どなので、それを手直しするのに骨が折れるという訳です。基のデータを参考にし乍ら新たに入力・編集をする事も本曲に限らず屢々起こる事であります。

今回の譜例動画で労劬を伴う最大の理由に、ドラム・パートの打ち込みを挙げる事が出来ます。村上"ポン太"秀一のプレイを成る可く臆断を辷り込ませずに採譜した訳ですが、譜例動画に用いた音源の多くは懐かしのAKAIサンプラー音源でEAST WESTのボブ・クリアマウンテンⅠ&Ⅱをメインに用いた物です。タムやシンバル類がボブ・クリアマウンテン、ハイハットはBFDのハイハットをカスタム・レイヤーにして編集した物、スネアとキックがEXSのStudio Tight KitをKontaktにインポートして編集(Kontakt側でロード可能なインパルス・レスポンスを使用する為)した物を用いております。これらの音源を、次のドラム・キットとして想定した上で組んでいるという訳です。普段の私はBFDを使う事はありませんし、初代のBFDという所も述べておかないといけないかもしれませんが、偶々音が原曲としっくり来たので用いたのですが、手元に更に詰めて作ったのはAD2であります。

ボブ・クリアマウンテンの音源の多くは、古臭いデジタル・リバーブが附与された物も多いのでゲートで切ってやらないと使えない素材が多いのも事実ですが、ゲートで削ぎ落としてやると結構使えるので今猶愛用する事は多いです。遉にハットやスネアではレイヤー数が乏しいので細かなニュアンスに使える物は少ない物の、タムやシンバル類のワンショットには充分使える物が多いので重宝しております。特に秀逸なのがPaisteのライド・シンバルのベル(カップ)のサンプルで、これは4レイヤー程しかありませんが非常に優れており、基となる素材が相当良かったのでありましょう。念の為、譜例動画でのドラム・パートは次の様なマッピング状況を示しているのでご参考まで。

先述の通り、本曲のMIDIデータ制作は古いもので、Logic Pro 7の頃でした。DAWに於てヴァーチャル・インストゥルメントをオーディオ・ファイル化せずにそのまま鳴らす事が強く求められる様になって来た時代にSteinbergのCubaseは先を行っていた物で、CPUパワーとディスクの転送速度が求められた事もありWindowsプラットフォームでのAMDのOpteronでの動作は、エリオット・シャイナーも相当な程に力瘤を蓄えて慫慂していた事は記憶に新しい所です。私自身MIDI制作のメインプラットフォームはMOTUのDPでありましたが、Logic Pro 7が豊富なヴァーチャル・インストゥルメントと軽い処理で行なう事ができ、何と言っても魅力的だったのが、オートメーション・カーブに即座にアクセス可能という所がDPからLogicへと完全に軸足を移す事の出来た理由だと言っても過言ではないでしょう。私とてATARI 1040ST時代のNortatorの頃からアップデートを細々と重ねていたユーザーでもあった訳ですが、Nortatorの内部のデルタタイムが変わった頃からは殆ど使わなくなっていたのが長らく続いており、完全にPerformer および Digital Performer に移っていたというのが正直な所。確かにMIDI制作に於てはDPの右に出るソフトはMac / Windows 問わず存在しないのではないかと思える程ではありますが、今や大半はLogic Pro Xに移行しているのが実際です。

※Nortator Logicとなって内部デルタタイムの変更があったと記憶しておりますが、それまでのNortatorの四分音符の分解能は1440であり、デルタタイム=5を基にしていた物でした。Mark of the UnicornのPerformerが分解能480のデルタタイム=4、初期のCubaseの分解能は360でデルタタイムは3であったと思います。SMFに準拠させる際にこれらのデルタタイムの差異はデータ再現性として結果的に四分音符分解能=480に準える必要があるためズレを生じます。また、Cubaseは暫くはデルタタイムとの整合性を巧く処理するも、アプリケーション側でランニング・ステータスの有無をメニュー化していたと記憶しております。ランニング・ステータスによるMIDIメッセージの簡略化がデータに反映されてしまわぬ様にする物であり、他方ではランニング・ステータスを機能させる事でMIDIケーブル上のメッセージの転送遅延を緩和する事が出来た訳です。こうしたMIDIメッセージの歴史的な事情があった事に起因する内部設計だったのだろうと思います。

そういう訳で2005年制作時のLogicを引っ張り出し当時のLogicプロジェクトファイルを読み込み可能ではあるものの、Logic Pro XではもうEXS上でAKAIコンバートが出来なくなってしまっているのですね。コンバート機能を搭載したままでも良かったのではなかろうかと思うのですが、こういう所は少々残念な所ではあります。まあ、サンプラーがハードウェアからCPUベースのNI Kontaktが主流となった時代ではKontaktにコンバートを求めていた方が現実的なのかもしれないという配慮なのかもしれません。

そうしてLogic Pro 8をインストールしているマシンがまだNIライセンスも活きている状況でもある為、びくつき乍ら起動(笑)。ついつい身じろぎしてしまう理由は、これ以前のプラットフォームとなるとNI AccessではなくService Centerでのオーソライズとなり、何かの拍子にオーサライズ状況に問題が発生してService Centerでのオーサライズ状況が壊れたりすると復元が難しいうえに、NIに直接問い合わせて遠隔操作してもらっても手に負えない様な状況になるからです。KOMPLETE 2〜3辺りが必要となるにしても今やそれをDISKからインストールしようにもオーサライズ・ファイルをネットワーク経由でも認証出来ないシステムに変化しているが故に、古い音源をインストールしてあるマシンでオーサライズ状況が壊れてしまうと元に戻せない可能性が高くなってしまうのでビクビクし乍ら起動となっていた訳です。

Logic Pro 8のEXSでAKAIコンバートは勿論生きており、あらためて次の様に確認する事が可能となります。

こうしてEXSの画面をアクティヴにしたままAKAIフォーマットのディスクをMacに入れれば次の様に読み取ってくれるという訳ですが、「パーティション」として別けられたそのデータ分類は確かに、AKAIのSシリーズ本体のメニューにもあった事を思い出させてくれる物です。

そういえばAKAI S-3200XLを32MB(!)に拡張してオプションのリバーブを付けて、MacとフルピッチSCSI(50pin)を接続し、S-3200XLには終端接続の為のターミネーターも付けて、MOドライブとSCSIスイッチャーを使い乍ら、編集ソフトのMESAで管理していたのが今から二昔ほどの頃だった事を思えば、この四半世紀だけでも相当時代は変わった事をあらためて実感するのでありますが、そうかWindows95のリリースもまだだったという所に隔世の感を覚えずには居られません。

村上"ポン太"秀一のドラム打ち込みに際して斯様な想起と準備をかねて作業に挑んだのでありまして、特にスネアのロールのシズル感は能く再現されたのではなかろうかと思います。

そうして楽曲解説に移りますが、本曲のデモは村上"ポン太"秀一のフィルインから小節数をカウントしている為小節番号にはご注意下さい。ブリッジ冒頭の2度ベースに依る B♭/C -> A♭/B♭に関しては特に説明は要らないかと思いますが、次の小節はブリッジ部で最も重要なコード進行の箇所なので詳悉に語る事に。

3小節目で生ずる C♯m9 -> A/B -> Fm9 という3つのコードが介在している進行は、その中間にある「A/B」を経過和音と解釈した上で「C♯m9 -> Fm9」という二全音進行に 「A/B」というコードが介在しているという風に解釈した方が好ましいかと思います。「A/B」を経過和音として解釈してみるとそこには二全音進行同種のコードのパラレル・モーション「C♯m9 -> Fm9」が存在するのであり、調域が二全音/四全音(長三度/短六度)移行する物と解釈する事が可能となります。即ちこれはコルトレーン・チェンジを援用できる状況にあり、且つコルトレーン・チェンジにも少しの「揺さぶり」を与える事が出来る状況となる訳です。その揺さぶりの源泉は無論、介在する経過和音「A/B」というコードに他有りません。

これについてはドリアン・モードとして全音階のⅡ度を「旋法的中心」と見る解釈に加え、全音階を今度は「調的中心」と解釈する事で全音階の断片として現われる時のアンヘミトニック(=無半音五音音階)の断片となるペンタトニック・ユニットの解釈を加え、本曲のオリジナル・スタジオ・テイクとして楽曲終盤での清水靖晃が1つのアンヘミトニックでこれらのコード進行を「串刺し」するモード想起のプレイが見られ、その辺りも併せて解説する事になるので、茲のコード進行部分は詳らかに語る必要があるのでご承知おきを。

扨て「C♯m9」が示唆するモード・スケールはC♯ドリアンまたはC♯エオリアンのいずれかを想起する事が可能でありますが、ジャズ的アプローチに於ては殆どのケースに於てC♯ドリアンを想起して旋法的に嘯くものです。唯、それらの両旋法であるドリアンとエオリアンをそれぞれマイナー・ペンタトニックとして断片的に拔萃した場合、実際の所はどちらの旋法として確定するかという術はありません。

アンヘミトニックという無半音五音音階は完全五度音程を4回累積させ、各音を転回位置として単音程へ還元した五音音階として知られる物です。このアンヘミトニックの特徴は他の側面として三全音を有していないという風に眺める事もできます。こうした所に加えアンヘミトニックは、5つの音のそれぞれ全てを中心音として旋法的に振舞う事が可能なので、5種類のモード種があると考える事が可能なのです。

幹音からアンヘミトニックが形成されたとした場合、構成される5つの音は [ド・レ・ミ・ソ・ラ] で形成されているのであり、アンヘミトニックは次の様に、

第1種 doモード種

第2種 reモード種

第3種 miモード種

第4種 solモード種

第5種 laモード種

という5種類のモード種として中心音を変えて旋法的に振舞う事になる訳ですが、その際にreモード種を見ると構成音としては [レ・ミ・ソ・ラ・ド] としてしまう為、Dドリアンの断片としてDマイナー・ペンタトニックとして形成させた [レ・ファ・ソ・ラ・ド] とは明らかに違う音列となる事がお判りになる事でしょう。

ドリアンはご存知の様に、音列の組織となる音程構造が上行&下行形共に等しい対称構造となっており、全音階の音組織に於て《「旋法的中心」はⅡ度にある、即ちドリアンのフィナリスは旋法的構造としての中心にある》という訳ですが、そのドリアンを断片として使う時、必ずしも旋法的な形を維持したいが為に [レ・ミ・ソ・ラ・ド] として使うのではなく、マイナー・ペンタトニック的に [レ・ファ・ソ・ラ・ド] を使う事は往々にしてあるのが実際です。

これらの2つのアプローチの内、後者を選択すればドリアンは旋法的であるも三全音の内のひとつ [ファ] を内含させた事により、旋法的ではなくドミナント→トニックの終止形を標榜するカデンツを仄めかす機能和声的な社会の方を仄めかしたアプローチに変容している事も同時に意味するのです。

茲であらためて「ペンタトニック・ユニット」について語っておきますが、ペンタトニック・ユニットの実際はアンヘミトニックで構成される音列の内のフィナリス→ペンタコルド(=五度音程列)に内含する4つの音を抜萃したユニットとしての意味なので、多くはdoモード種の [ド・レ・ミ・ソ] で語られる事が多いのでありますが、次点で多く語られるのがlaモード種としてのペンタトニック・ユニットである [ラ・ド・レ・ミ] である所も注意をされたし。過去に私のブログ記事にてペンタトニック・ユニットを述べましたが、あらためて加筆しておきましたので前掲のリンクを辿っていただければペンタトニック・ユニットを詳しく知る事が出来るかと思いますのでご参考まで。

前述の様に、本曲に於てC♯m9のコードでC♯ドリアンを想起する事はごく自然な流れであるのですがフレージングとして必ずしもヘプタトニックを網羅する状況は却って少ないケースなのであるので、これをC♯マイナー・ペンタトニックという「断片」で済ませる時や、あるいは「旋法的中心」を遵守してペンタトニック・ユニットのre旋法としてのモード種という「断片」でアプローチを採る可能性もあるという事は念頭に置いてもらいたい所です。その上で、本曲終盤に清水靖晃が見せる1つのペンタトニック・ユニットを用いて複数の異なる調域を串刺しするモード奏法は、複調のアプローチを伴わせての串刺しであるという事を後ほど説明する事になるのであらためてご承知おきを。

扨て、C♯m9上にて♮13th音(=A♯音)を「和声的」に耳に届く様に奏してしまう(概して強勢にて音価が長く響いてしまう)と「調性的」な側面ではアヴォイドとなり回避される物です。

しかし、横の線(=フレーズ)として経過的に他の音を装飾する様に用いる事まで回避する必要はありません。フレージングの過程に於て経過的且つ局所的にしか現われぬマイナー・コード上から見た♮13th音を避けた場合、それは最早マイナー・スケールなのかドリアンなのかを区別する事はできないのではないか!? と疑問をお持ちになる方も居られる事でしょう。

モードの歴史を鑑みれば、太古の時代であってもト調イオニア(=音組織の羅列として見るのであるならば単にそれはG音をフィナリスとするGアイオニアンとして見えるものの、対位法の世界ではGミクソリディアンの第7音が高く取られて属調へ転じても原調に戻る事もあり、変化音の度に一元的に調性が転ずるという風には考えません。調性とは長調・短調ばかりではない旋法のキャラクターを使う世界観を優先している)の第7音が半音下方に変化したとして見做さねばならない状況があったりしますが、フレーズの形成としては変化記号も伴わない幹音の音組織と変わらない状況である為、Gアイオニアンの第7音が半音低くなったら、それはGミクソリディアなのではないか!? という風に解釈すべきであろうという事態を招きかねないという意味です。

次の譜例動画の11小節目を確認していただく事にしましょう。当該箇所の低声部は [fis] に変応しているので、対位法での変応を知らない方からすればこの臨時的な半音変位により「ト長調の調域で生ずるCリディアン」と同様の解釈をしてしまう方が多いと思います。然し乍ら私が充てているのはあくまでも「ハ調リディア」つまり、ハ長調調域で生ずるリディア=Fリディアという風に注記を充てている事に疑問を抱かれる方は少なくない事でしょう。よもやそれを「どうせ左近治の誤記だろう」という風に解釈する方も居られるかと思います。これこそが対位法を軽んじてはいけない側面なのです。

先の11小節目をCリディアンとして解釈してはいけない理由は、[fis] が [g] に「解決」として現れない状況であるため、[fis] が「ト調」での導音であると判断してはならない最大の理由です。つまり、この変じた [fis] はト長調の調域としての振る舞いではなくハ長調からの臨時的な可動的変位にすぎない、ゆえに「ハ調リディアでの半音変位に過ぎませんよー」という意味で「ハ調リディア」としているのです。ボリス・ブラッハー著『作曲と演奏のための対位法』にてブラッハーが冒頭から、《ドリアとリディアのそれぞれ第4&6音が半音下がる》という事をなにゆえ強調しているのか、という事をもあらためて痛感させてくれる物です。

対位法の世界ではそれをGミクソリディアンとして解釈できない事など往々にして起こるもので、派生音のそれがGミクソリディアンの第7音が変化して来た音かどうか!? という事を見定めるには定旋律の在り方および前後の声部同士の音程推移を勘案する必要がある訳です。処が、和声的な仕来りに慣れてしまった人々というのは局所的な変化も近親的な調性へ「一義的・一元的」な解釈として捉えてしまうという陥穽に陥る事が往々にしてあり、フレージングとしては [fis・f] という2音が1小節内で頻発する事もあるので、そうした変化音の出現毎に調的解釈の都合の良い方の調性ばかりで解釈していてはとても追い付かない状況などがあったりするのです。

つまり、旋法音楽というのは調性をひとつとしては捉えずに「複調」である事は寧ろ当然の様に起こっていた事なのであり、それが3度のハーモニーを採る事がジメル、フォーブルドンという風にして音楽の歴史上に登場する様になり、対位法の旋法的な香り付けは徐々に和声的な方に靡く様になり、その後和声法が整備された後、J. S. バッハがあらためて和声を対位法を援用して拡張し、それらの併存で和声は更に拡張し、軈ては近代和声へと発展し、和声的な社会が持つ調的空間に靡かぬ様に十二音技法が整備されるという風に至った訳です。

茲でジャズの世界が注目すべき点は、和音という調性を暗示しやすい体系を用い乍らノン・ダイアトニック的に色々な調域を視野に入れた局所的転調をも許容する世界観と共に、ひとつの調性として一義的に見ない状況を「クロマティシズム」という半音階社会の為のひとつのプロセスという風に捉える事で機能和声なコードであろうとも「半音階が随伴する」という風に考える事にあるのです。

つまり、「Cメジャー7th」というコードに半音階が随伴すると考えるのであれば先ずは三全音調域での「F♯△7およびG♭△7が随伴する」という事と同様なのであり、これらの半音階の随伴とやらは、何もドミナント・コードのトライトーン・サブスティテューションの特権の様に思う必要などないのです。

標榜する世界観があくまでも半音階を志向するのであるならば、経過的に現われるコードが調性を薫らせようとも、常に半音階が随伴しているというアプローチを採ればそれも亦有りとなるのです。これはドミナント・コードの特権のみならず、前述の様に長和音だけでもなく短和音を基にして半音階を随伴させるという事を想起すれば好いのであり、最初に念頭に入れるべきは三全音調域の同種のコードを随伴させれば好いのであり、次点で中心軸システムのセスクイトーン(=一全音半)、その次に短二度および長七度の調域の同種コードという事を「随伴」させて考えても好い事なのでありまして、誹りを享ける様なアプローチではないのです。

こうした「随伴」は結果的には複調である為、複調のアプローチとしてジャズでは一部のアーティストが援用して拡大させていったのであります。最も顕著なのはウェイン・ショーターとアラン・ホールズワースであり、次にマイケル・ブレッカーを挙げる事が出来るでありましょう。

複調を拡大させて行き、セスクイトーン調域のみならず二全音/四全音調域の複調もその後展開する様になるのはジョン・コルトレーンのコード・アプローチを複調アプローチに押し込めた先蹤拝戴とも言えるでしょう。

Aドリアン・モードでFマイナー・ペンタトニックを充てたりするというのもこうしたアプローチと同様の事です。ウェイン・ショーターやホールズワースはもっと多様でありますが、複調社会を喚起するという事から発展した考えであるのは言うまでもありません。

無論現今社会では、マイナー・コードでも忌憚無く♮13th音が使われる事は珍しくはなく、そのコードを用いる事で後続への和音に進行する際に♮13th音が調的な運びとして示唆してしまう調域とは異なるコードに進行しているのであれば、それは本来のアヴォイド・ノートが喚起する調性とは異なる調域やカデンツに逆らう事を示している状況の使用法となるので咎めを享ける事はないのです。機能和声的な調性社会を標榜するだけの進行として成立しまっている状況に過ぎないのであれば、マイナー・コード上での♮13th音はアヴォイドとして相応しいのでありますが。

扨て、今一度振り返る事にしますが、現時点で説明しているドリアン、アンヘミトニック、ペンタトニック・ユニット関連の件は全てブリッジ部のコード進行にて曲終盤で繰り広げる清水靖晃のインプロヴァイズに、多大なる価値があるため語っている所なのでありますが、ブリッジ部のコード進行は先述の通りです。今一度確認すれば、清水靖晃の特筆すべきインプロヴァイズでのペンタトニック・ユニットは下記のコード進行の過程で現われている事になります。

つまるところ、その特筆すべきインプロファイジングというプレイというのは、当該ブリッジ部のコード進行にて [as(gis)・f(eis)・es・c]=[A♭(G♯)・F(E♯)・E♭・C] 音の4音のペンタトニック・ユニットで強行するという事なのであります。コード進行を確認していただければ一目瞭然でありますが、特にそれら4音が「C♯m9」上で奏される場合は、F(E♯)音とC音は、想起されるアヴェイラブル・モード・スケール(C♯ドリアン or C♯エオリアン)からは完全に外れた埒外となる音を奏する状況にもなる訳です。とはいえその「埒外」となる音は決して奇異なプレイに聴こえず、寧ろ曲にマッチした音として耳に届いている事でありましょう。こうした状況を是認せざるを得ない理由として単に「背景のハーモニック・リズムの歴時(音価)が短いからだ」という風に片付けてしまうのは的を得ておりません。精確には、複調のハーモニーが齎していると理解するのが好ましい理解でありましょう。

この複調のハーモニー形成という部分を詳らかにするのが今回の解説の大部分となるので、その辺を語る事になります。一旦、3小節目のブリッジ部の解説は措く事にして、曲終盤の同一箇所でしばらくの間語る事になるのでご注意下さい。

曲終盤の清水靖晃によるインプロヴァイズ

清水靖晃のソロはCDタイムで道う4:54〜から開始されますが、その直後「C♯m9」の後続として現われる「A/B」のコード上にて [g] を奏する所に注目です。

これから鑑みるに、茲でAミクソリディアンに移旋(=モード・チェンジ)した事が明白であります。つまり、先行和音の「C♯m9」でC♯ドリアンやC♯エオリアンを強行しようとも、それらのモード想起では [g] は埒外となる為、少なくとも先行和音からはモード想起を転じて移旋したと考えた方が適切でありましょう。「C♯m9」上でドリアンもしくはエオリアンを想起しようが調域としては何れもG♯エオリアン(G♯マイナー)の調域には違いないので、調域がセスクイトーン(=一全音半)転調という風に調域を転じている事も同時に理解できるのでありますが、調域が短三度分転じている事を中心軸システムに置換して勘案すれば共通音を用い乍らひとつの視点で異なる調域を拏攫できる事でもあるので、この辺りは能く考えられたアプローチであるとも道えるでしょう。

Aミクソリディアンを「A/B」に充てる。下部付加音となるB音から見ればBエオリアン。この調域の全音階組織はニ長調=Dメジャーでの音組織となり、この全音階音組織の「旋法的中心」はそのⅡ度上にあるEドリアン。即ち、この調域を視野に入れてのEドリアンは次の様な完全五度累積の中心に [e] が在る事になります。

[g・d・a・e・h・fis・cis]

この様に、Eドリアンは完全五度累積構造から見た時、全音階の中心に現われる事が判ります。

茲であらためてC♯ドリアンを見てもらう事にしましょう。C♯ドリアンもまた対称的構造である為、旋法的中心と成り得る物でありますが前掲のEドリアンが有する完全五度累積の構造からはかなり遠い遠隔調の構造を持つ事があらためてお判りになる事でしょう。それが次のGIFアニメーション1です(※以降、図示されるGIFアニメーションは画像をクリックして拡大して確認していただければきちんと表示されます)。

GIFアニメーション1でC♯音を中心に置くのは、その構造から旋法的中心として明示したい事に加え、先に挙げたEドリアンの完全五度累積構造である [g・d・a・e・h・fis・cis] が図示する構造に充てれば左に追いやられる構造と乖離する様に見る事が出来るからです。つまり、Eドリアンでの完全五度累積によるヘプタトニックの構造と共通する音は [cis] のみなので、セスクイトーン(=一全音半)で離れる調域の調性関係はかなり縁遠い事があらためて能く判ります。とはいえ中心軸システムでは決して縁遠い物でもないという所も念頭に置いていただきたい所であります。

扨て、C♯ドリアンを例にC♯音を旋法的中心として見立てたのでありますから、その音組織から三全音を省いてC♯音を中心音とするアンヘミトニックを見てみる事にしましょう。そうするとそれはGIFアニメーション2が表わす物となる訳です。

次に「C♯m9」の和音構成音は、先の水平な五度圏に於てどのように分布しているのかを表わしているのかを示しているのが次のGIFアニメーション3となる訳です。

すると、完全五度音程の空隙が現われている事が判ります。それがマイナー11thコードであるならば完全五度累積構造に於て空隙が現われる事なく充塡される構造を確認する事が可能となる訳ですが、マイナー9thコードの場合は完全五度累積構造の分布としては一部が空隙となって現われるのであります。

C♯ドリアンとして音階の7つの音を全て使う事をせずにC♯マイナー・ペンタトニックの第7音を省略した「laモード種」のペンタトニック・ユニットである4音 [cis・e・fis・gis] をフレージングとして使う材料にした場合、和声的にはそれら4音に加えて [h・dis] も満たしている状態である為、フレージングの側がそちらの側には無い音を和声側に託しているので4音だけのフレージングで事足りている状況であると言い換える事も出来るでしょう。次のGIFアニメーション4に見られるC♯音を中心音とするマイナー・ペンタトニックはlaモード種としての5音列という事になります。念の為に記しておきますが、C♯ドリアンとして見乍らもドリアンの特性が現われずに「C♯マイナー」として見立てているという事は、平行調側のEメジャーも同時に喚起する状況を得やすい物ともなります。

C♯音を中心音と採るlaモード種からペンタトニック・ユニットを形成した場合、これはC♯ドリアンの断片としてではなくC♯エオリアン(=C♯マイナー)の断片として捉えようとするペンタトニックの断片という事になります。laモード種でのペンタトニック・ユニットは中心音から数えてⅦ度相当であるH音(=英名:B音)が省かれる事となるので、自ずとH音が空隙となって次のGIFアニメーション5の様な空隙が現われるのを確認する事になります。

扨て、C♯ドリアンと見立てていた筈の当初のモード想起に於てドリアンとしての特性音=♮6thを用いずにエオリアン(=マイナー)との多義的な状況を匂わせてしまった場合、前述の様に平行調側のEメジャーを喚起しやすい状況を自然と生む状況と見る事も出来てしまう為、それを逆手に取って別系統のペンタトニック・ユニットを得るという事は移旋を巧みに利用して調域を転ずるモード想起としての嘯きであるという事と同じです。

そうした音楽的な嘯き=音楽的な方便=多義性として副次的な側面をアプローチとして採用する状況が次のGIFアニメーション6の様に [a・h・cis・e] が現われます。つまり、[a] というC♯音から見た♭6thはエオリアンを確定し得る音であるも、その音を用いずに [fis] を空隙として使う事がC♯ドリアンおよび「C♯m9」の和音構成音に最も靡いている事があらためて判る訳で、「C♯」がその中心音として中心を振舞っている事も同時にお判りになると思います。

あらためて注目すべきはC♯ドリアンおよび「C♯m9」の和音構成音からは全く埒外とする音を、ペンタトニック・ユニットを用いて強行している事にあります。なにせ「C♯m9」上で [f・c] の音が鳴らされる訳ですから、アヴェイラブル・モード・スケールを会得したばかりの者からすれば、こうした音脈が臆面もなく使われている状況を是認するにはどのような理論体系を以てすれば理解できるのか!? という事に関して答を導き出せる方は相当少なくなる事でしょう。少なくともマイケル・ブレッカーやアラン・ホールズワースのアプローチを説明できる方ではないと無理だと思います。この疑問を解消するのが「複調」の世界の視点なのであります。

一般的に、アヴェイラブル・モード・スケールというのは一つの調性に靡く為の体系でしかありません。Dm9というコードで [fis] や [cis] を用いてもおかしくない物として体得するにはどうすれば好いのか!? それは複調の感覚を身に付ける事が最短の道となります。

複調を感得する

複調と言っても、例えばそれが和声的に生じている状況を考えるのであるならばポリコードの状況を考えるのが手っ取り早いのでありますが、上下に具備するコードがダイアトニック(全音階)に収まってしまう状況だと、複調を視野に入れる事は難しい事でしょう。例えばハ長調域で済ませられてしまう「G△/F△」というポリコードとか(※文章が横組み=横書きで組まれている状況で分数コードを用いるスラッシュ記号『/』で隔てられる場合、スラッシュ記号の前が高い方を表し、スラッシュ記号の後が低い方を表します)。この場合、考えようによってはF音を根音とする副十三の和音 [f・a・c・e・g・h・d] から七度音= [e] をオミットした不完全和音という状況としても考えられる為、いよいよ複数の調域を想定する事が難しくなる訳です。複調を能く表わしているポリコードというのは例えば、

D△/E♭△

E△/C△

A△/B♭△

D♭△/C△

C△/F♯△

Am/Cm

など。挙げれば枚挙に暇がありません。単一の調域に於て誹りを享ける事のない体系としてアヴェイラブル・ノート・スケールを体得した者がその先に必要な視点は複調の理解です。皮肉なものですが、複調の響きを体得した者が複調を呼び水とする音脈を用いる事が出来るのです。その音は、単一の調性から見れば、単なる経過音としてだけしか映らない事でありましょう。

私がこれまで、和音外音として刺繍音、逸音(転過音=カンビアータ、エシャペ)などを例示して来た理由は、そうした「経過音」として安易に片付けてしまう陥穽に陥らぬ様に周到に順に用意して語って来たのが真の狙いなのです。

和声体系というのは往々にして調性社会を一義的に確定する向きがあります。それはそれで好い側面もあるのですが、音楽の歴史は少なくとも和声体系整備は相当後の事であり、実際には複調が横行していた対位法の世界が長らく利用されていたのであります。

調性を一元的に取扱う事で線運びとしての道招きとしても旋律を補強する別の響きとしても非常に簡便的に取扱う事の出来る和声体系は確かに便利な物でありますが一方では、拡張された音社会を閉じ込めてしまう危険性も孕んでしまっているのです。

そういう意味では和声体系に対位法のアイデアを援用する事は非常に理に適った拡大解釈なのであり、一般的な和声学に欠けているのはこうした対位法の考えなのであります。対位法に無頓着であればあるほど、複調的なアプローチを眉唾に感じ取ってしまう危険性も孕んでいるのです。

茲で清水靖晃のペンタトニック・ユニットを充てるアプローチを今一度確認してみる事にしましょう。C♯m9の後のA/Bは「経過和音」として捉え、その後続の「Fm9」を主体的に優先的に捉えているアプローチと私は解釈しております。つまり、Fm9から見たC♯m9は二全音下/四全音上の調域であり、それら2つの調域はいずれの調域を主体と捉えようとも「二全音」で隔てられた調域と見る事ができます。つまり、C♯m9のコード上で現われる「Fm9」側の調域の音群というのは、手っ取り早く見れば「Fm9/C♯m9」というポリコードとして解釈すればC♯m9上で生ずる [f・c] の因果関係を見出す事が出来る事でありましょう。

※「二全音」が長二度音程であればC♯とFでの音程は正しくは減四度/増五度であるので、減四度を二全音とはそれ如何に!? と疑問を呈する方もおられるかもしれませんが、オクターヴを等音程で分割する時に生ずる等しい音程を斯様に表現せざるを得ない状況もあるので、その辺りは混同されぬようにご理解いただきたいと思います。

二全音に隔てられた調域同士のコードが併存する、という解釈が最も重要な見立てなのであり、いずれの調域もそれぞれをドリア調と仮定すれば、「E♭△/B△」とか「E♭△/E△」などのポリコードを呼び込む事が可能なのであります。また、これらの例では六声の和音を呼び込む事になりますが、必ずしも和声的に全ての和音構成音を充塡するばかりではなく「Bメジャー・トライアドにG♮音とB♭音が併存」という様な不完全なポリコードの体として成立させる事も誹りを享ける事などないのです。必要なのは、複調的な響きを如何にして綺麗に響かせるか!? という事を重視していれば、単一の調性からしか見えて来ない響き以外のそれを佼しく響かせる事の重要性がお判りいただける事でしょう。

つまり、ホールズワースのアプローチの中にあるような、メジャー・コード上でマイナー3rdの音や♭9thの音が出て来たり、あるいは本位四度=♮11thも入っていたりする様な状況に遭遇した時、通常ならば有り得ない様な音脈が幾つも見えて来ます。こうした状況はマイケル・ブレッカーやウェイン・ショーターにも顕著なのですが、それらを繙く事のできるのが複調の視点だという事なのです。

全音階組織では現われる事のないポリコードとしての併存というのは概して、半音階組織を喚起する事が魅力である訳です。無論、その半音階への喚起は「併存」という状況で初めて生ずるのでありまして、ひとつの調域だけを抜萃して聴けば単なる調性に靡いた線や和音であるというのも複調を最初に取扱うという点では見過ごせない部分です。例えばFメジャー・トライアドを基本にして、その上声部でEメジャー・トライアドを与えてみましょう。Eメジャー・トライアドが内含する [h] の音は、基本とするFメジャー・トライアドの根音 [f] とは見事に三全音の関係にあるので、両者を一緒にして見た時には立派な「三全音の随伴」なのです。つまり、半音階社会が付いて回るという事です。

Cメジャー・トライアドとE♭メジャー・トライアドでポリコードを形成した時に三全音は生じない物の、両者の間で単音程に還元した時の「短二度」は生じます。つまり半音階の喚起です。

二全音調域に於てもCメジャー・トライアドとEメジャー・トライアドとでは、コモン・トーン [e] を共有しつつ半音階を喚起している状況と言える訳です。

同様にして、マイナー・トライアド同士でCマイナー・トライアドとE♭マイナー・トライアドを併存させてポリコードを形成させれば自ずと [ges] を生じて、それ自体がC音とはブルー五度に等しい物となり、矢張り半音階を喚起しますし、そのブルー五度を♯11thと解釈して新たに和音体系として括る事も考えられるのです。

A・イーグルフィールド・ハル著『近代和声の説明と応用』p.93に於て、短和音を基にした十三度の和音を見る事が出来ます。それを副十三の和音として見ると「Cm13(♯11)」という和音はト短調でのⅣ度上の副十三和音だと解釈する事も可能となります。また、ハルのその例示に「etc.」と附してあるのは非常に重要な示唆であり、3度堆積和音の構成音に対して自由な半音変位を与える事が可能であるという事は、何も短七度音を持つ和音ばかりでなく他でも応用が利くという事を仄めかしている訳です。そうした件を勘案すれば、長七度音を有する短和音に対して増十一度を付加する事も可能なのであり、長七度音を含む長和音に短九度・増十一度・短十三度の応用があっても可能だという事を示唆する物として考える事も可能なのです。

ハルの『近代和声の説明と応用』が凄い点は、属和音ではない副和音に於て三全音を内含させ半音階社会への喚起を凛然と述べている所にあります。つまり、複調への喚起でもあります。一般的に、単一の調性側からばかり眺めていれば短和音に付加される増十一度は、減五度の異名同音つまり、ハーフ・ディミニッシュの断片と同様に扱われてしまいかねない所があります。もしそこに5th音がオミットされていよう物ならまさにハーフ・ディミニッシュとは区別が付きません。長九度音が付加されるハーフ・ディミニッシュはメロディック・マイナー・モードで現われる体系ですので、長九度の有無で複調の有無をの材料とは成り得ませんので。

但し、少なくとも「短和音」に増十一度が付加されるという事は、完全五度音と増十一度音は併存させるべきでありましょう。そうする事で全音階社会に於けるハーフ・ディミニッシュの世界観に靡く事はなくなるでしょうし、複調の世界観がより喚起される事になります。そういう意味でも、三全音が属和音の喚起という事を飛び越えて、副和音に内含する三全音が半音階社会への喚起という見渡しが「新鮮」なのであり、こうした見通しが100年以上前に行なわれていたという所をあらためて注目する必要があるという物です。

或る意味では2つの調性を個々にそれぞれ「調性的」に取扱おうとも耳に届く時にはその複調観が複雑かつ多彩に聴こえるのでもあり、単一の調域で遵守され且つ終止を目指すカデンツ形式という調性を標榜するというふうに調性に準えた声部であっても、複調と為す時には複雑な醍醐味を生むという事でもあり、必ずしもドミナント和音の部分でその複雑さが現われる訳ではない=副和音の充実という事にもなる訳です。

こうした事情を勘案した上で複調をあらためて視野に入れた上でC♯m9の後にFm9が現われる(※「Sonic Boom」では過程にA/Bを介在するも)という状況をみると、C♯m9上での「埒外」の音は後続のFm9にて許容される音群であって然るべき、とも言えるのであります。つまり、ペンタトニック・ユニットとして形成される [as(gis)・f(eis)・es・c]=[A♭(G♯)・F(E♯)・E♭・C] の内にある [f・c] の2音は、C♯m9というコードと本来そこで想起されるアヴェイラブル・モード・スケールという「受容体(レセプター)」には収まる事の出来ない音である筈なのですが、2つの味を同時に味わっているという風に捉える事でFm9というコードの構成音およびそのアヴェイラブル・モード・スケールというレセプターに嵌る音をC♯m9の世界にスーパーインポーズさせているという風に捉えていただければ複調というアプローチという物をより近しく感じ取る事が出来るのではなかろうかと思います。

複調の世界観がある程度お判りいただけたかと思いますが、次のGIFアニメーション7ではFm9の和音構成音を完全五度累積の分布として見られる様に示した物で、空隙は「A♯およびB♭」となる事がお判りいただけるかと思います。

すると、この調域の分布を当初のAミクソリディアンの調域と比較すると全く対極の位置にある分布として推移している事がお判りになるかと思います。即ち、短いハーモニック・リズムの過程で半音階を網羅するに相応しい状況でモード選択およびペンタトニック・ユニットというフレージングとなる音の選択を行なっている訳です。無論、半音階全ての音を網羅せずとも、和音構成音と想起し得るモードが半音階社会を標榜しており(=半音階の音を充塡しようと標榜する)、単一の調性での世界観が調性への帰依意識だとするならば、こうしたクロマティシズムは半音階社会への帰依意識だと呼ぶ事が出来るでしょう。

C♯m9とFm9という2つのコードによる和音構成音の列挙は次のGIFアニメーション8の様な分布になっているに過ぎません。とはいえ、それらの音脈にエンハーモニックで共有を成している [gis/as] [dis/es] は2つのコードの受容体を繋いでいる触手とも言えます。

これらの2つのエンハーモニックで共有し得る音を足掛かりに、清水靖晃は次のGIFアニメーション9の様にペンタトニックを用いているという事がお判りいただけるかと思います。

つまり、狭義のモード奏法というのは複調を容認しているのでありまして、DマイナーをDドリアンで嘯いて、徹頭徹尾Dドリアンで通すというのは単なる初歩的なモード奏法に過ぎないのであります。モード・チェンジが必要な箇所でも単一のモードを強行してスーパーインポーズさせるというのが、その次にあるモード奏法なのであります。これはマイルス・デイヴィスのカインド・オブ・ブルーの頃でも同一のモード・スケールからでは生じない音を生じさせているのは複調が視野に入ったスーパーインポーズであるからです。

ある程度モードを習得したら、複調として存立可能な響きを習得すべきでありますが、多くの理論体系は和声に収まる一元的な方向ばかりを教育体系としてまとめてしまっているので、なかなかこうした所に辿り着くのは難しいかもしれません。この辺りが今現在一番能く理解できるのはリック・ビアト氏の『THE BEATO BOOK 2.0』になるのではないでしょうか。

扨て、茲からは「Sonic Boom」の譜例動画解説に移ろうかと思います。4小節目となるブリッジ部の「B♭/C」から語る事にしますが、この部分は特に述べる事はありません。後続の「E♭13(11)」は注記しておく必要がありましょう。

本来のコードの正統表記としてドミナント13thコードを示す場合の「E♭13」の和音構成音は、 [es・g・b・des・f・as・c] という風に「本位十一度=♮11th」を介在させるのが正しい表記であり、11th音を明記する時に注記すべきは増十一度の「♯11th」を内含させる時こそが注意喚起として相応しいのでありますが、属十三和音をコードとしてひとつのサフィックスで示すよりも、大概は11th音が本位音度か変位音度は先ず措くとして「E♭7(9、13)」と表記する方が一般的には親切な表記でありましょう。一般的ではなくなってしまう13thコード表記で、多くの11th音はアヴォイド・ノートとしての振舞いを避ける為「♯11th」としてオルタード・テンションという風に取扱う事の多さから本来の正統表記の地位が失われて、謬見となる方が正当性を持ちかねません。そうした状況を回避する為の注意喚起として本位十一度を態々カッコ表記で示しているという訳です。

本位十一度を内含する属十三和音は他にもアッパー・ストラクチャー表記として「F△/E♭7」という表記もアリなのですが。こうしたアッパー・ストラクチャー・トライアドを明示させる場合、分子と分母の両方のサフィックスを明示する必要があるのも念頭に置かねばなりません。

続いて5小節目のベース・パートの3拍目以降は、下声部にシンセ・ベースを表記させております。譜例動画ではKORG PS-3100を模したシンセ・ベース・サウンドに、リング・モジュレーター→フランジャーという風な接続順でエフェクトを付加させています。

6〜9小節目も同様のコード進行のリピートなので特に説明は要らないと思います。強いて挙げれば、ドラムの1拍12連符でのスネア・ロールを半拍6連として読みやすく書いている所位でしょうか。

10小節目のドラム・パートでの3拍目。スネアの部分は3拍7連が出て来ますが、この3拍は16分音符×3つ分のパルスが示す3拍の事なので、付点8分音符の歴時に7つの音が分割されている状況であるという事です。これと同時にキックはポリメトリックとなる様に2拍4連という事を示しているのですが、2拍4連とは、その表記の複雑さとは裏腹に他でもない、8分音符が4つ2拍で鳴らされている事に変わりありません。但し、スネアの歴時に影響されぬ様なポリメトリックたる拍節感の維持を注意喚起として用いている為、キックの部分は少々仰々しい連符表記となってしまっている訳です。連符のカッコも4拍目まで及んでしまっている様に括られてしまっておりますが、これは楽譜スペーシング編集での細部の詰めを見落としてしまった私のミスなので、瑣末事として大目に見て遣って下さい(笑)。

12小節目。E♭13(11)→E♭m7(on A♭)の部分に注目してもらう事にしますが、先行和音のそれから後続和音というのは、後続和音の下部付加音(=オンコード)のA♭音という四度ベースが解決を示唆しているのでありますが、A♭音を根音とするコードとして確定できないのは3度相当に存在する筈のC or C♭音が無いからであります。つまり、これら2コードの進行間では先行和音の9th音=Fと♮13th音=Cが無いだけの状況でもあるのです。とはいえ、ベースが斯様に奏している事を鑑みれば、これらをワンコードとして捉えてベース音だけが異度へ進行するという状況よりも、ハーモニック・リズムとして明確に和声感を構築しているので逐一コード表記を充てたのであります。

尚、14小節目ピアノ・パートの2拍目の高音部はメゾスタッカートであります。

15〜20小節間でのシンセ・パートはスローなLFOでのフェイザーがかかったシンセ・パッドであります。16小節目2拍目以降のピアノは両手で1拍3連を交互に奏でているという事ですが、譜例動画デモはもとより原曲でも判りづらいかもしれません。特にこれが鮮明に判るのはDSDマスタリングかアナログ盤での明瞭な分離感を持つMCカートリッジで再生しないと聴き取りはそうとう難儀するかと思います。

18小節目でのピアノの冒頭は1拍5連の3つ分のパルスの付点休符に気を付けなければなりませんが、5連符頭抜きというよりもモタった8分音符として取りかかった方がイメージを掴みやすいと思います。結果的にそれが5連符の範疇に収まる様に体得すれば宜しいのではなかろうかと思います。尚、同小節の3拍目以降高音部に付記される数字は指番号です。[as] に附されているのが「3」の中指、[g] に附されているのが「1」の親指、[fis・ais] には「2・4」と附されているのが「人差し指・薬指」という事です。

19小節目でのコードは「F△9(♯11)」で特筆すべきコードではありませんが、ビアトさん風に言えば「リディアン・コード」であります。ローズ・パートでは前打音と共に高音部には右手の指番号が振られている所にはあらためて注目していただきたい所です。前打音 [f・ges] は「人差し指・中指」という事を示し、後続の二分音符 [e・h] が「親指・小指」という事を示しています。尚、ローズ・パートの高音部4拍目の5連符は、休符をタメてタメて……という風にして弾いて欲しい部分です。

念のために述べておきますが私が指番号を態々振っている理由は、運指そのものが通常の運びとは異なるであろうという配慮からであり、特に西洋音楽界隈では左手が伴奏を補い右手がフレーズを担当しているという事が多いので、右手の重音という状況に不慣れな方も居られるかもしれないので斯様に注記したという訳です。

24小節目でもコードに変化はありませんが、ローズ・パートの高音部。3拍目でのアッチャカトゥーラ(短前打音)は、低音部の上行アルペジオに加えて最新の注意を払って欲しい部分であります。

25小節目は実際には移勢(=シンコペーション)しているので、正確に言えば24小節目4拍目弱勢の箇所でのコード「C♯△/B△」を語ろうとしているのでありますが、アッパー部の「C♯△」というのは少々見慣れない表記だと思います。私自身そこを、頻出し得るであろう異名同音での「D♭△」としようか如何しようか一瞬迷った位です。とはいえ、茲でのポリコードはやはりロウワーとアッパー部が「全音忒い」であるという事が望ましいので、ロウワー部があおりを受けて「C♭△」となるのも避けた訳です。それらを勘案すると「C♯△/B△」という表記にならざるを得なかったという訳です。

25小節目2拍目弱勢での「A△7」は特に注記すべき事はありませんが、エレキ・ベースとシンセ・ベースが部分的にユニゾンを採るのでこうした表記に成っているのであります。

25小節目4拍目弱勢での「Gm6(♭5)」は注意を要するコード表記です。なぜなら同義音程和音として「Gdim7」と和音構成音が鍵盤およびフレット上では同一であるからです。然し乍ら能く目にするであろう「Gdim7」の方を選択していない理由は、このコード上で「七度」の音がソロの時に生ずる事を見越しているからであります。

プレイヤーからすれば [f] か [fis] を選ぶ自由がある訳ですが、どちらかを選んだ時点でモードは勿論大きく変わります。然し乍ら「Gdim7」と指定した場合、[f or fis] を選択可能であった状況を [fes] にしてしまうと、[e] として使うべき音が [f or fis] の選択可能性を奪ってしまうのです。

加えて、同箇所でのトロンボーン・パートでは音部記号を小節内でト音記号に戻していて [cis] にしておりますが、正当に表すならば茲ではコード表記に準えて [des] と表すべきでしょう。しかし私は、先行音からの七度跳躍を避けて六度の跳躍として態と変えました。先行音はヘ音記号での [e] なので、楽譜では第3間に表記されています。それをト音記号の [des] とした時、下第1間に現れる [des] としてではなく先行和音「A△7」の [cis] から実際には [des] はコモン・トーンとなるという事を喚起して表したのです。

人によっては、ヘ音記号の上第1線が中央ハ音であり、ト音記号の下第1線が同様に中央ハ音である以上、視覚的には 線 or 間 として現れる方が音程の物理的な形が捉えやすいとする方も居られるとは思います。然し私は逆なので自分自身の思いを反映したのであります。歴時が短めに生ずるコード・チェンジでなければコード表記側の和音構成音に準えたでしょうが、茲ばかりは変えたという訳です。

22小節目2拍目での「G7(♭9)/D♭」は、トライトーン・サブスティテューション(=三全音代理)側の音も新たに三全音を欲張るタイプの物です。下部不和音 [des] とアッパー部での♭9th [as] で生ずる五度と、アッパー部の7th音 [f] がコモン・トーンと成し、実質的には「G△/D♭△」という三全音複調型のポリコードの響きにもなり得るという事にも注意して耳にして欲しい所です。

23小節目。茲からがAテーマでリード・ギターによるメロディーが入って来ます。23〜24小節目での「E9」としているコードは実質「E7(9, ♯11)」或いは「D△/E△」と表す事も可能であり、E音から見て♯11th音を加えても良いのではなかろうかとも思えますが、敢えてこの様にしました。アッパー部を際立たせるよりも、基底部分の「E△」を強く志向した上でウワモノとしてのハーモニーを附与させる方を喚起した方が、アッパー部ばかりに注力しないハーモニーを得られる表記が注意喚起になると思い敢えて「E9」にした訳です。オブリガート的に♯11thを志向した方が茲では綺麗であろうという思いがあっての事です。

25〜26小節目での「B♭△7(on C)」では特に語る事はありません。27〜28小節目「A△7」での28小節目のベース・パートの3拍目以降の6連符と5連符は注意していただきたい所。最初の6連は半拍6連のケツが移勢(シンコペーション)している所に加えて少しツッコミ気味の「8分音符ウラ」位の感覚で4拍目の5連符に挑むと感じを掴み易いかと思います。

29小節目でのベース・パートでも4拍目に半拍5連が現われる所も注意が必要です。拍頭を聴いた直後に音を弾くかの様なそういう感覚で挑んだ方が掴み易いかと思います。コードは「C△7(on D)」の2度ベースであるも、1オクターヴ上行してからダブル・クロマティックで [a] まで加工して行き乍ら [d] に戻り、後続の経過和音「D♯7(♯11, 13)」に行くラインは非常に綺麗だと思います。

コードのアッパー部となる「C△7」を鑑みれば、30小節目1拍目の弱勢にて書かれる [b] (英名:B♭)は「A♯」にすべきかどうか迷ったのでありますが、この一連のダブル・クロマティックの連鎖が「下行導音」の連なりという大前提を再確認するならばそれは2度ベース [d] 音の一旦の極点である [a] 音への下行導音であるという状況であるが故に [ais→a] という増一度下行進行では決して無く、異度由来の短二度下行進行 [b→a] として書かれるべきであろうという結論に達し、等外貨書がC△7というコードであろうともそこから派生した変化音「B♭」を併存させる様にして書いているのです。

30小節目4拍目のコードは「D♯9(♯11, 13)」としております。これを「E♭9(♯11, 13)」と表記すべきかどうかは少しだけ躊躇したものの、後続和音「E9」へ進行するので異度由来の経過和音とした方が好いと解釈した物であります。念の為に述べておきますが、長九度・増十一度を包含するドミナント13thコードであります。

31〜34小節目もリピートとなる物ですが、34小節目での3拍目のローズ・パートの低音部の7連符は、ほんの少しだけずんぐりとした8分音符の感じとして弾いた方が感じを演出しやすいかもしれません。

35・36小節目も特筆すべき点はなく、37小節目でのE7(on D)→Dadd9というコード進行も、実質的には前後のコードの上声部と下声部がたすき掛け状態で倒置という状況に等しい物です。

38小節目でのC♯6/B→A7(♭9, ♯11、♭13)/C♯に於ては、先行の「C♯6/B」を同義音程和音=「B♭m7/C♭」としなかったのは、この和音が [h] という7度ベースであり乍らアッパー部はその長二度上の長和音を基とする付加六である方が好ましい表記であろうと解釈したので、こうして表記しております。アッパー部の基底和音は「C♯△」となる訳ですが、セカンダリー・ドミナントであろう姿の七度音を持たないドミナント・コードで6th音が付加され、その七度ベースという状況という風に捉えているのです。

その先行和音としてのC♯6の6th音 [ais] は後続和音の異度音程として順次上行進行する事が好ましい物ですが、[ais→b] という風に実際には掛留としている所は注意してもらいたいと共に、楽譜上では「A7(♭9, ♯11、♭13)/C♯」のコード上では [b] として表記した方が良いのですが、掛留が異度へ移置【いち】されてしまうのを回避する為(※例外的に異名同音をタイで繋ぐ楽譜表記はある)、敢えて先行和音の [ais] を踏襲して表記している所も併せて注意していただきたい部分です。

39〜40小節目。茲からARPオデッセイと思しきシンセ・リードが入って来るパターンBとなりますが、パターンB冒頭からのコードは「Em69(on G)」と表記を充てました。[g] を根音とする硬減和音としての表記(※長和音からの変位としての「△(♭5)」)は避けた方が良かろうという事で3度ベースとしての「Em69(on G)」という結論を導く事に。

41〜42小節目のコードは「C♯m9(on F♯)」という4度ベース。シンセ・パッドを鳴らすシンセ・パートにハ音記号を用いた所が少々気を付ける必要があるでしょうか。

43〜44小節目のコードは「E69」で、パターンB冒頭の3度ベースのそれからマイナーとメジャーが転じたとも採れる訳です。この和音の対比がより明確にする為のパターンB冒頭のコード表記でもあった訳です。

45〜46小節目のコードは「E♭7(♯9、♯11、13)」。注意すべきはローズ・パートで3度音程を保ったE♭コンビネーション・オブ・ディミニッシュ・スケールを益田幹生が用いている所です。コンディミで両手で3度を保ち乍ら二声のフレーズは意外と難しいと思うので、こうしたインタープレイはあらためて感服する事頻りであります。

47〜48小節目のコードは「A7(9、13)」。11th音の無い不完全和音です。

49〜50小節目のコードは5度ベースの「D△9(on A)」。メジャー7th系統のコードでの5度ベースは意外と遭遇機会の多い類のコードだと思います。

51〜52小節目のコードは2度ベースの「F△7(on G)」。2拍3連フレーズを4つに聴かせるセスクイテルツィアのブレイク直前の村上"ポン太"秀一のスネアのフィルインのシズル感はあらためて強調しておきたい所。

52小節目からは前述の通り、セスクイテルツィアのブレイクが入りますが、私のブログではメトリック・モジュレーション的に用いられるリズムの変更のそれに際し、2:3をヘミオラ、3:4をセスクイテルツィアという風に呼ぶ様にしております。例えば、YMOのアルバム『Yellow Magic Orchestra』のB面収録だった「La Femme Chinoise」「Bridge Over Troubled Music」「Mad Pierrot」の流れのメトリック・モジュレーションは3:4構造のセスクイテルツィアという解釈を採っているという訳です。

53小節目の先行和音である「Fm11(♭5)」は、長九度と本位十一度がハーフ・ディミニッシュに附与されているというコードである事を示す表記である所が注意を必要とする部分でありましょうか。ハーフ・ディミニッシュがそのままセスクイトーン進行として後続の「A♭m7(♭5)」へ平行進行しているという事です。

54小節目のコードは数学で言えばコンプレックス・フラクション=分数の分数コード表記となっている訳ですが、ベースの一連の流れを見れば一目瞭然ですが、[f→as→h→d] というセスクイトーン進行を強行している訳です。つまり、ベースはこれら一連のコード進行に対してセスクイトーンという一全音半の上行進行を強行させているとも読み取れる訳で、和音側に主軸を置いて考えれば茲でのベースは対旋律という考えを採る事も可能な訳です。無論、対位法とは全く異なる訳ではありますが。コードの側を主体とするも、コード本体がセスクイトーンを強行している訳ではないという体で解釈すれば良いのです。和音がセスクイトーンを保っているというのであれば、Fm11(♭5)からブレイク最後の「G7(13)/D」には一全音半ステップで帰着する事は無理なのですから、こうした側面を鑑みればコード本体は必ずしもセスクイトーン進行を強行している訳ではないという事が判るので、ブレイク3つ目で表されるコンプレックス・フラクション表記でのコードは必ずしもB音をルートとするコードに帰依する表記に捉えて考える必要は無いという事になります。

その上で「G♯m7/C♯/B」というコードは、ベースを無視したとしても四度ベースの類の響きとして「G♯m7/C♯」が聴こえており、これに対してベースが下で「B」音を鳴らしているという解釈ゆえにこうした仰々しい表記になってしまった訳です。

こうした「分数の分数コード」表記を選択せざるを得ない状況というのは屡々あるのですが、その仰々しさを避けて楽譜の側が某しかの音を省いて便宜的な表記として簡略化してしまう事が殆どであると思います。とはいえ、コード表記のそれは3度音程堆積という前提が不文律となっている所があるので、こうした某しかの音に綺麗に3度音程堆積として収斂させる事の出来ない表記というのは概して四度和音の類に多いかと思います。

つまり、「G♯m11」というコードを想起した上でその九度音=A♯から完全四度を堆積すれば完全四度堆積のコードを生ずる様に完全四度堆積構造でベース音や和音の根音位置が転回されているという風にも捉えて考える事が可能なのでありますが、四度和音としての体を正当化する為に和音構成音としては無いA♯音をわざわざ充塡させてまで四度和音の体を強弁してしまうのもいけません。こういう面を鑑みれば、私自身忸怩たる思いで「分数の分数コード」という表記を採っているという事をあらためて理解していただければと思います。

ブレイク最後となるコードは5度ベースとなる「G7(13)/D」です。ドミナント・コードで5度ベースを標榜するとなると、Ⅴ度の更に五度という事なので、ドミナント機能そのものを希釈しようとする意図があっての事と成り得ます。加えて、アッパー部のコードが「G7(13)」という、13th音を付加させた状態であるもドミナント13thの九度・十一度音の無い不完全和音である事を鑑みれば、属十三和音という完全和音の第2転回形に近しい状態であるという事がお判りになる事でしょう。概してそれは副十三和音でのⅡ度を根音に採る状況にも近しい物で、ドミナント・コードとしての響きは若干薄まっていると解釈する事が可能となります。

清水靖晃の四分音運指に伴う微分音的イントネーション

このように楽曲本編部分をざっくりと解説して来たのでありますが、本曲で顕著な例として語るべき点がもうひとつありまして、それが清水靖晃が楽曲終盤でのソロで用いる四分音運指に依る微分音の出現であります。当該箇所を四分音運指に依る音として捉えずにビブラートのひとつの様にして耳にしてしまう方は意外に少なくないかもしれませんが、間違いなく四分音を用いております。「ビブラート」に聴こえてしまうそれを、単にC音の掛留の様に捉えてしまう可能性が高いという意味です。それを再現する為にYouTubeの方ではLogic Pro Xで作ったソロ部分での顕著な四分音を抜萃して譜例動画をアップしていたのです。

譜例動画のそれは、テナー・サックスを移調譜として書いている為、実音は譜例のそれより長九度下がった物となります。実音表記にすべきかどうか迷ったのでありますが、移調させて書いた方が四分音が的確に表現され易いだろうと思い実音では書きませんでした。なぜなら四分音が変ロ音近傍に現われるので、実音で書いた時変ロ音近傍にある四分音の変化記号の同一小節内の有無が、平時の十二等分平均律を取扱う時の変ロ音の現われ方と混同してしまうのではなかろうかと思ったのもあり実音表記を避けたのであります。

なお、清水靖晃が当該部分で微小音程の空隙を作るタイミングは原曲では2拍3連のリズムを伴って形成させておりますが、私のデモでも2拍3連のタイミングで音符の空隙を用いずに、微小音程の上げ下げが複雑に絡み合って必ずしも3音列の後に16分3連ひとつ分のパルスが空隙として出現してMIDIデータを作る事のあまりにノッペリとした再生に嘆息し乍ら、空隙の前後が先行音と同一の音高か異度から再会するかという組んず解れつの感じを演出したかったが為に斯様なタイミングで空隙が現われる様なデモにしたのはご容赦を。とはいえ、音高の振れ加減については原曲を踏襲しているので、後はご自分の判断で原曲とすり合わせて解釈していただきたいと思います。

今回KYLYNの「Sonic Boom」を例示したのは、バンドが40周年という節目にあるばかりではなく、この曲の清水靖晃のインプロヴィゼーションひとつを取り上げただけで、そこから複調と微分音が学べるという非常に好ましい材料であるからです。折しもこの曲でよもや複調と微分音が理解できると思う方はかなり少ないのが実際でありますし、その知られざる部分をあらためて明示しても良い機会であろうと思い今回取り上げるに至ったという訳です。私個人としてはKYLYNのアルバム収録曲の中で最も好きな曲は「Akasaka Moon」なのでありまして、それもいつか取り上げる事が出来れば良いかなと思い乍ら今回の話題はこれにてお開きという事で。

スネアに付与したリバーブ

2022年の3月31日に、YouTubeの方で本曲のドラム、ベース&パーカスのトラックのみの動画をアップしたので、特に村上"ポン太"秀一のドラムをじっくり聴きたい方には非常に聴き取りやすくなっているのではないかと思うのでご堪能いただければと思います。

尚、このテイクのスネアには非常に古典的なリバーブがかけられておりますが、プリディレイが非常に短い所が古典的という理由でありまして、プリディレイは19ミリ秒に抑えています。

但し、ドラム・キット全体に掛けている訳ではないので決して早合点して欲しくない所です。スネアを柔和に抑えるという方向性でリバーブを掛けているに過ぎないので、オケが入ると残響が目立たなくなるのも音質をやや抑える程度で済ませようとする狙いの物です。

参考にしたのはスティーリー・ダンのアルバム『Countdown to Ecstasy』収録の「菩薩」のスネアです。これもまた、スネアにプリディレイの短いリバーブをかけたのが特徴的な音となっておりますが、こちらもまたオケに入ると残響を然程感じなくなります。この理由はHPFによるローカットにあります。

Busトラック送りのリバーブでHPFを介してローカットをする最大の目的は、不要な残響を殺す為にあります。

そもそも「残響」とは実音が反射を繰り返した間接音の集合なのでありますが、定常波による強調と相殺を重ねた残響というのは、軈て低音域の成分が長く残る様になるものです。

これは単に「間接音」の低域成分と捉えるよりも、リバーブをかける前の音が有している「低次倍音」と捉えた方が宜しいでしょう。低次倍音および基音と言った方がより精確さを捉えているかと思います。

低次倍音と基音というのは、残響として耳にする時はそれほど潤沢にする必要はありません。ですので大概のケースで残響成分の低域はHPFでローカットします。但し、「残響」として欲しがる成分というのは実際には500Hz〜1.8kHz辺りの帯域が「程よく」長く感ずる様に分布していれば充分なのでありまして、私が参考にするスティーリー・ダンのアルバム『彩』収録の「Black Cow」での、フェイゲンの歌い出し 'In the corner' の部分は、HPFのカットオフ周波数は1kHzもしくはそれ以上の1,3kHz辺りから1極(-6dB/Oct)のHPFカーブでカットしても充分な程なのです。

低域をカットしてはいても「Black Cow」の上掲埋込当該箇所では 'ner〜' の直後に綺麗なリバーブ・テールを感じ取る事ができます。これはEMT140のリバーブ・タイムそのものを長くした上でHPFを介してローを切っているからなのであります。こうしたリバーブは子音の時間に配慮して子音よりも長く採る必要があります。

つまり、先のスネアにかけたリバーブのそれはスネアの発音に充分「被って」いる訳でして、これはリバーブに依る暈滃を狙った効果ゆえの事なのです。判りやすく言えば、若干引っ込ませたいという意図でのリバーブ付与という事になるのです。

2019-08-16 17:00