半音階的全音階社会での和音の振舞い [楽理]

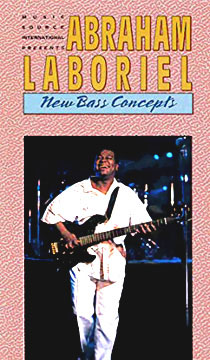

エイブラハム・ラボリエルという稀代のベーシストの存在がありますが、ラボリエル御大が嘗て教則ビデオとしてリリースされた 'New Bass Concepts' というタイトルで収録されていた一部のベース・ソロ演奏のそれには心を奪われた物でした。

御大が披露するそのソロ演奏のひとつは、ヴァレー・アーツ製4弦ベースを用いての物でありました。4弦ベースを用いての演奏という事は最大でも四声のハーモニーが限度となるのは自明ではありますが、前後のコードや随伴するフレージングのそれらが、聴き手の心の中に暗々裡に映ずる事の出来る世界観は、一定以上のジャズ系統の素養があれば御大が標榜する所の世界観のそれと共通する世界観を有する物であり、その最大限でも四声となるハーモニーの実際は殆どが三声で構成されているにも拘らず「豊かな」ハーモニーを形成させているのですから畏れ入るばかりです。

今回私は、御大のそうした豊かな世界観に対して更なる拡大解釈にて「奇異な」コードを充ててリハーモナイズさせたデモをYouTubeにて披露する事に。その「奇異な」コードとやらについて語っておきますと概して次の様な特徴があります。

a)全音階の総合となる総和音

b)ドミナント・コードの本位十一度音(♮11th)

c)ポリコードの上下の倒置に依る和音機能の暈滃

d)微分音の下部付加音

e)複調を想起した和音

f)等音程構造のポリコード etc.

前掲のコードに関しては後ほど詳しく述べる事にしますが、何れにしてもこれらのコードというのは所謂「機能和声」のそれとは一線を画す物である為、調性を遵守する様な所作の為の物とは程遠い類のコードだと思っていただければ良いかと思います。そうした狙いを前提として念頭に置いていただければ、私がなにゆえそうしたコードを用いたのかという事がお判りいただけるかと思いますし、ハイパーな和声がどういう物であるのかという事も同時にお判りいただけるかと思います。

例えば、先述した a) の「全音階の総合」とは、全音階「ドレミファソラシ」の各音を3度堆積で構成している事と同様なのですから、それら7つの音のひとつを根音に見立てようとも常に三全音を包含した和音である以上は和音機能的の面から見るとドミナントであり、属音を根音とする属十三の和音およびその転回形となるに過ぎないとも言える為ドミナントの支配力が優勢になるという解釈をする事が可能です。属音を根音としない全音階の総合たる総和音は分類上は副十三の和音という事になり、和音構成音として三全音を包含しているとは雖もドミナント機能が暈滃されていると言えるでしょう。

加えて、属十三の和音ドミナントの威力は主音の包含により暈滃されているとも言えるのでありまして、この暈滃状態を勘案すれば決してドミナントが優勢にあるという風に一義的に捉えられないのも亦事実なのです。全音階の総合という体での総和音は属和音であろうと副和音であろうと結果的には和音機能が暈滃されている事となり、こうした機能の希釈化は全音階社会であり乍ら半音階社会での振舞いに似る状況を垣間見る事の出来る事実であろうと思います。通常ならばカデンツを標榜する機能和声社会では凡ゆる和音機能が混合状態となっている様な世界観を見せる事はしませんから、こうした状態の特異な側面の実際は半音階社会のそれに酷似する振舞いを見せているという意味をあらためて認識しておいてもらいたいのです。

更に言えば、属音を根音とする全音階の総合となる総和音での属十三の基本形から第四転回形として七度音を根音に採る場合、下属音上に属和音が存在する事になるという状態を示す事が可能となります。全音階の総合とは皮肉な物で、長調のⅣ度上の和音として副十三和音を見る時と、平行短調のiv度上の和音として副十三和音を形成する時、どちらも三全音は単音程から複音程に引き延ばされている事になり、この状況を鑑みれば「ドミナント」的機能はより一層暈滃されていると解釈する事も可能なのであります。

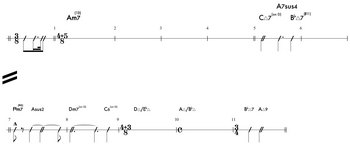

次のex.1は長音階のⅣ度上の和音=副十三和音=リディアン・トータルとして三度堆積を見たものです。三全音の包含は在るものの複音程へ引き延ばされているという事が判ります。

同様に次のex.2は短音階のiv度上の和音=副十三和音=ドリアン・トータルとして三度堆積を見たものです。リディアン・トータルと同様に三全音包含は在るものの、複音程へ引き延ばされているという事が判ります。

ケクラン著『和声の変遷』でも述べられている様に、重畳しく堆積される和音が属和音に収斂する解釈の他に複調性を視野に入れる解釈がありますが、スクリャービン以降ロシア亡命組のシリンガー、スロニムスキーが前者の和音構築を基にした解釈に依ってその後のバークリー体系が整備された訳でもあるという点を今一度念頭に置いておく必要があります。教育体系整備としては物事を整理する際に多義性があっては混乱するだけなので明確に一義的な答として整備する必要性が生ずるのは致し方ない部分もあります。とはいえ音楽全体を俯瞰した時、その考えが一義的ではないという事はあらためて述べておきたい部分であります。なぜなら、複調性という社会は和声法が整備される遥か昔から対位法と共に存在していた音楽観なのでありまして、和声法が整備されて以降、調性は一義的な方向を向く様にして整備された訳でした。

無論、一定の時期を経ると多様な転調を施し一義的な調性社会は粉飾され、対位法との併存により和声体系はより一層難解な物へと変貌していった訳ですが、対位法の併存に伴う高次な和声をジャズ界隈と対照させるとジャズ界隈ではまだまだその領域に達していない所が殆どと言って過言ではないでしょう。

対位法の発想を和声体系に併存させる事はどのような拡張的な世界観があるのか!? という疑問を抱かれる方がおられると思いますが、結論から述べておくとそれは調性の拡大を目的とするに他ありません。和声体系は調性を一義的な方に向く性質が強く働きますが対位法の実際はそうではありません。複調という性質が絡んで来るものです。

初歩的な対位法の例には単一の調性として済んでしまったという例もあるでしょうが、細かく分析すればCミクソリディアンの第7音が導音へ変化している事をハ長調として早合点してしまっていたり、Aドリアンである筈がAエオリアンとして変じた状況をハ長調の断片として早合点してしまっているケースがあったりするもので、楽譜の上では全く変化記号の無い譜面であったとしても決して単一の調性を過程では生じていない事を見抜く必要があるという点を鑑みるとあらためて対位法というのは侮れない物です。

こうした対位法的発想に伴う世界観の併存こそが今回私が例示する事となったラボリエル御大のデモ演奏へのリハーモナイズのそれの基となっている物であります。

対位法は声部の独立性と共に、定旋律が属音という一旦の極点を目指すか否かという構造如何に依って他の声部がそれに応じて〈変応する/変応しない〉という状況を生ずるのですが、概して属調や下属調の旋律が併存するという複調を誘う事になります。ボリス・ブラッハー曰く《ドリア&リディアのそれぞれ第4&6音を半音下げる事が出来る》物として端的に自著『作曲と演奏のための対位法』11頁(シンフォニア)にて取り上げております。

そうした両旋法に於て変応可能な状況を好意的に解釈して和声的に導入するとどういう世界が見えて来るかという事を次に示してみましょう。

先述のドリアン・トータルという副十三の和音の各構成音の音程構造を見ると [レ ファ ラ ド ミ ソ シ (レ)] の各音の半音音程数は [3 4 3 4 3 4 3] という対称構造になっているのがお判りになるかと思います。同時にドリアンという旋法の線的構造も [レ ミ ファ ソ ラ シ ド レ] も [2 1 2 2 2 1 2] という対称構造を見る事になります。

等分割されている平均律という音律の中で、音梯も等分割されているという構造は結果的にその音律の最小単位分割を喚起する事に繋がります。換言すればドリアンという旋法は、全音階の体で在り乍ら半音階を喚起すると拡大解釈をする事が可能となる訳です。更には長音階のⅡ度上に備わる全音階の総合となる総和音=副十三和音は、複音程に引き延ばされた三全音を包含しつつ半音階を喚起する構造として拡大解釈をする事が可能とも言えるのであります。

周到に機能和声体系を整備した世界からすれば、こうした全音階の総合、特に三全音が引き延ばされた状況や対称的構造を見付け出される側面というのは機能和声にとっての「急所」であるのかもしれません。そうした全音階の「急所」を巧みに衝く事に依り、半音階の音脈を導かせるという意味に於て三全音が複音程に引き延ばされつつ対称構造を利用するという状況の拡大解釈こそが半音階を利用するクロマティシズムの為の物であると理解されたい所です。

対称構造という物を巧みに利用する事でクロマティシズムの導出となるのであるならば、何もドリアンだけに頼らずとも2オクターヴに音階を拡大させた上で、基本とする音から上下に対称構造を作り上げても良い訳です。

例えば次に例示するex.3に見られる様に、上行形にGミクソリディアンがあるとした時この音程構造の対称形となる下行形はGエオリアンを生む様に、強制的に対称構造を生む事で基のGミクソリディアンの第3&6音が実質的に変応する状況を作った訳ですから、世界観として見れば複調の状態を形成させた事でより一層半音階社会へ近付いている事を意味します。とはいえ、こうした鏡像関係を強制的に用いたとしてもそれを音楽の実際としてどのように用いれば良いのか!? という疑問を抱かれる方も少なくないでしょう。

Gエオリアンという音組織はFミクソリディアンでも同様である様に、Fミクソリディアンとしてアヴェイラブル・モードを形成する和声的状況を考えてみましょう。単純に想起し得るコードは「F△」であります。

つまり、上方に備わる基のGミクソリディアンとしてアヴェイラブル・モードを形成する和声的状況を「G△」に見出す事が同様に出来る以上、ポリコードたる「G△/F△」という状況は何も、ハ長調に於ける下属音上の副十三和音のomit 7 としてばかりではないアプローチを秘めている事となります。とはいえ大概の方策として複調を取扱う術を知らない者からすれば「G△/F△」というポリコードに対して愚直な迄にFリディアンを想起してしまう訳ですが、和声の体系は調性を一義的に確定しようとする物ではあるものの、コード表記はなにも一つの調性を示唆するばかりではなく、複調の状態にも当てはまる状況であるにも拘らず多くは複調を用いないのが広く社会に瀰漫しているだけの事なのです。

つまりは、アボイド・ノートの取扱いというのも単一の調性感およびその調性を形成する為のダイアトニック・コードの響きを毀損しない為の物に過ぎない訳ですが、あからさまに機能和声的社会の響きを標榜するならばまだしも、機能和声から逸脱した偽終止的進行および部分転調が目紛しく生じ、和声的にもアボイドとと取扱われてしまいかねない異端な状況をも呼び込む状況を欲している場合、従来の機能和声的枠組みで照らし合わせる必要など無いのです。だからといって何をやっても許される訳ではありませんが、機能和声的社会から飛び越えた状況を好意的に形成させるという狙いにはこうした方法論もあるという訳です。

扨て、今一度ドリアンの対称構造を次のex.4で確認してみる事にしましょう。譜例はエッティンゲンに倣い、ニ音記号とでも呼ぶべき 'D-clef' を用いております。エッティンゲンがこの音部記号を用いた理由は、和声二元論に於ける鏡像関係となる対称構造を峻別可能な様に、五線譜の第3線に幹音の音程関係が上下対称となるニ音を中心に採れるからであります。ですので、五線譜の第3線が中央ハ音より全音高いニ音という設定なのでご注意下さい。ちなみに、各音程間の数字は全音 or 半音を示しております。全音=1、半音=1/2で示している訳でして、あらためて音程関係が上下に対称形を形成している事がお判りいただける事でしょう。

茲で今一度ブラッハーの金言を思い出してみましょう。ドリアとリディアのそれぞれ第4&6音を変じる事が可能とする対位法の前提です。これらの変化は対位法の世界では「変応」と呼ばれますが、私のブログでは対位法を好意的に解釈するものの対位法をイチから例示するという事はしません。それについては各自興味を持たれた方が学ぶべきであります。対位法を好意的に解釈する事で「対位法的和声」を採り入れるという事は複調を積極的に利用する事にあり、単一の調性ばかりに固執しない所に目的があります。その上で次のex.5を確認して見る事にしましょう。

この例では、基となるドリアンの第6音が変じているという状況を上行形が示している物で、上行形は自ずとDエオリアンに変ずる事となります。同時に上行形の対称形を成す下行形はDミクソリディアンとなる訳です。この例からも判る様に、先述のex.3で例示したGミクソリディアンとGエオリアンを生んだ状況にて「G△/F△」を生んだという事を思い返せば、上下に備わるミクソリディアンとエオリアンが倒置していて移高されている状況と言えるでしょう。即ち、上行形でDエオリアンを生んでいる状況はDエオリアンをアヴェイラブル・モードとする音組織で構成されており、その音組織で生ずるダイアトニック・コードとして「C△」を想起する事は何ら誹りを受ける事などなく、それと併存する様にして下行形で生じているDミクソリディアンでのダイアトニック・コードのひとつとして「D△」を生ずるという状況も何ら誹りを受ける必要もなく、これら2つの旋法から生じたコードをポリコードとして俯瞰すれば「C△/D△」を生じている訳です。

「C△/D△」ポリコードはDミクソリディアン・モードという単一のモードからも生ずる可能性はある物の、このコードでの上下に備わるコードに充てられるアヴェイラブル・モード・スケールは単一のモードから生ずる物とは一線を画す物であるという事は明々白々であります。

尚、ポリコードの想起として必ずしもメジャー・コードばかりを充てる必要はなく、ポリコードの上下それぞれがマイナー・コード同士であっても構いませんし、長・短三和音以外の変化三和音でも構わない訳です。

ブラッハーの言を更に好意的に解釈して、基となるドリアンの第4音のみを変じた世界観で鏡像音程関係を見る事にしましょう。それが次のex.6となります。

この例の場合、奇異なモードを生ずる事となります。上行形にはDマイナー・ビバップ・ヘプタトニックという耳馴れないモード・スケールを生ずる事になり、下行形の鏡像としてはDマイナー・ビバップ・ヘプタトニックの逆行形を形成するという状況になります。何より、マイナー・ビバップ・ヘプタトニックの最大の特徴は第4音に減四度を生ずるという所であります。減四度というのは鍵盤やフレット上で見れば長三度と同じ位置にある異名同音でありますが、マイナーの響きの中で減四度を奏でるという事は私のブログでも過去に散々取り上げて来たので今あらためて口角泡を飛ばす様にして語る事はしませんが、減四度という音脈はこういう風に簡単に生ずるのでもあります。

減四度の使用例に関しては、以前にも私のブログ記事にてスティーリー・ダンの「Black Friday」の実例を挙げたりした物でしたが、それに加えて、減四度は微分音を視野に入れた時に効果的な使用例となる物でもあるのでこれについて後述します。

Dマイナー・ビバップ・ヘプタトニックの対称形となる下行形はその実、Dドリアンの第5音が半音上がった事に等しい物となります。そうすると [ais - h - c] というダブル・クロマティックが生じている事になります。同様に、対称形である上行形でもそのダブル・クロマティックは形成されている訳でそれが [e - f - ges] という風に生じている事になります。もうお気付きかと思いますが、それらのダブル・クロマティックは夫々三全音音程を隔てて対称的に形成されている事になるので、半音階を形成しようと積極的に喚起する状況になる訳でもあります。

抑も、半音階社会を標榜する社会観では三全音は常に随伴すると考える事が可能です。全音階的に備わるドミナント7thコードに対してひとたび半音階社会を見ようとするならば、トライトーン・サブスティテューションを想起して三全音忒いとなる同種のコードを見出すのと同様に、半音階社会を想起するならば任意の音には必ず三全音が随伴すると想起する事が可能なのです。更に言えば、三全音の随伴の他に短二度が随伴すると解釈しても好いでしょう。そうした好意的解釈に依ってチック・コリアは自身のエレクトリック・バンドの1stアルバム収録の「King Cockroach」にて [Ⅰ- ♭Ⅱ - ♭Ⅴ] のアプローチを採っているという事を過去に私のブログ記事に語っていた事もありますが、約言すればこうした半音階の随伴が隠れているという事を述べていた訳であります。

次は、リディアンの第6音が変ずる可能性が生じます。Fリディアンの第6音 [d] を変ずると、Dドリアンの持つ対称構造が失われる事となります。では如何様にして対称構造を形成させるのか!? というと、先ずDドリアンに対して三全音忒いで随伴するG♯ドリアンを仮想的に想起する事に。この時点ではDドリアンとG♯ドリアンとの各構成音の音程は夫々三全音を保っている事は自明であります。次に、G♯ドリアンをそのままに、基のDドリアンのフィナリス [d] を変じた状況を2つの旋法を複調として見なします。それが次のex.7の例となります。

この例からお判りになる様に [des - gis] が二全音半であるという事を除けば他の構成音同士は三全音忒いを維持している事になり、この両者の音程構造の鏡像を下行形に維持するだけで構わないのですが、それは唯単に上にも下にも同様の連鎖を繰り返す事になるので三全音を維持している音程関係が6組あるという事はその時点で半音階を形成しているという訳です。Dドリアンの三全音忒いのG♯ドリアンを想起している以上、その時点で半音階を満たしている訳で当然なのですが。そうして、[des] [cis] という異名同音を別物と解釈した時は自ずと微分音をも視野に入れる事が可能となり、同様に [eis] [f] という異名同音も別種と取扱える事の出来る可能性を秘めている訳です。

ドリアンおよびリディアン夫々の第4&6音の変応をまとめるとハ長調の音組織内に於て、幹音 [d・g・h] が [des・ges・b] と変ずる事を意味するので(※ドリアンの第6音とリディアンの第4音はコモン・トーン=共通音)、それらの3音から1音ずつを拔萃した旋法を想起するばかりではなく、2音および3音を変じた旋法を形成させる可能性も秘めています。但し、[des] を含める時はドリアンの鏡像関係を活かす事は出来ないので、三全音忒いの複調関係として同じモード・スケールを随伴させる見立てが必要となる為、2音の変応の同時使用の際は [ges・b] の可能性としてだけしか今回は取り上げません。つまり [des] を含んだ [des・ges] および [des・b] の可能性を茲では棄却して語る事になるのでご容赦下さい。

そうした特殊な事情で [ges・b] の2音を変応させた状況として例示するのが次のex.8という風になり、上行形にはCミクソリディアンの第2モードを生じ、下行形にはその鏡像形となるBナポリタン・マイナー第3モードを生ずるという事になります。

[des・ges・b] の3音をまとめて使った例が次のex.9となる訳ですが、上行形にはB♭マイナー・ジプシー第3モードを生じるという訳です。B♭マイナー・ジプシーとしてB♭音をフィナリスとした聞き慣れない音階を例示しましたが、このB♭マイナー・ジプシーの第2音=C音をフィナリスとする旋法を、アンリ・ウーレットはオリエンタル・スケールとしてルネ・ルノルマン(アンリ゠ルネ・ルノルマンの父)著『A Study of Modern Harmony』にて触れているのは偶然ではないでしょう。決して偶然ではないという示唆を見る人が見れば、[des・ges・b] という変応を対位法に於ける変応のそれと重ね合わせるからであります。

それならば下記に挙げるex.10にCオリエンタル・スケールという物を見てみる事にしましょう。第2・5・7音が幹音から変じているという状況があらためて判りますが、音階の第5音は主音から完全五度の位置には存在せず減五度である為、属音の機能を伴わせる事ができません。まさに旋法的であるのですが、第5音を根音に3度堆積の和音で長三和音 [ges・b・des] を得るというのは非常に興味深い点であります。何故なら、対位法の変応となる音を十把一絡げにして和声的に導引するならば原調の属和音に対して半音下に移高された長三和音を得る訳ですから、原調を維持したまま2つ目の調として、これらの変応された3音を和声的に用いた時は「G△」と「G♭△」を同居させる為の根拠が容易く得られるというのは注目に値するかと思います。

今度は「旋法」の側から分析する事にします。通常、無半音五音音階の事を界隈では「アンヘミトニック」と呼びます。次のex.11aは、アンヘミトニックとして知られる物で、完全五度音程の累積に依って生ずる5音列であります。これらアンヘミトニックから得られた5音はペンタトニックとして、5音のいずれの音を5者5様のフィナリスとして振舞う事が出来るというのも特徴であります。

調的に振舞う事の出来るアンヘミトニックでありますが、5音列として生じている5度の連鎖を音律や半音階の側から対照させた時、各完全五度音程は依存し合った「張力」で均衡を保っていると考える事が可能であり、その均衡の中心は [d] 音にあるという事をあらためて確認する事が出来るかと思います。

即ち、全音階の世界に於て「対称」構造の世界観を見付ける用にしてDドリアンを見出した様に、全音階というヘプタトニックを確定していないアンヘミトニックの状態であっても、先の5音列は [d] に対称の中心を見出す事が出来るという訳です。

そうした件を勘案しつつ今度はアンヘミトニックに対して5度の連鎖が巧みに配分される様に三全音を附与して「全音階」を得る事にしましょう。ここで注意してもらいたい点は、アンヘミトニックに対して完全五度音程をキープしたまま三全音を附与、という事であります。余談ではありますが、半音音程を有する音階は総じてヘミトニックという風にして分類されて呼ばれます。

「三全音の附与」が示唆している物は、単に全音階という音組織を得る事ばかりではなく、それ以上に重要な見立てとして、アンヘミトニックに対する三全音の随伴、即ち半音階の為の音社会の導引という事を意味しているのです。それが次のex.11bという事になります。

三全音という音程は「半オクターヴ」、つまり完全八度を2分割した物という事を意味します。その半オクターヴをアンヘミトニックに加えたという訳であります。極言するならば分割する数は扨置き、アンヘミトニックに対して他の等分割音程や等比関係にある鏡像音程を附与しても好いと考える事が可能となります。この場合アンヘミトニックから見て附与された三全音の位置を規準にして新たなる等音程構造を附与したりすれば良いという解釈にも繋がる訳です。

ブラッハーが端的に纏めた対位法に於ける変応のそれらの各音が、どのようにして変応されているのかという状況を和声的に見てみる事にしましょう。判り易く全音階の属和音を基準に確認してみてみると次の様になります。

ex.12a

基準となる属和音の形です。

ex.12b

属音 [g] を根音とする硬減三和音です。これに三全音音程間隔で随伴する [des] を根音とする硬減三和音を想起すると、その構成音は [des・f・ases] となり、A♭♭は異名同音でGと変わらぬ事となるので、[g] を主体に見た場合は基の硬減三和音に短七度が附与された「G7(♭5)」という状況となり、[des] を主体に見立てた時は [h] を[ces] という風に異名同音に読み変えて「D♭7(♭5)」を生む可能性を秘めた物となります。

ex.12c

複調を前提にした場合、ひとつの声部が幹音から「Gm」に変じた事を意味するので、もうひとつの声部で生ずる同位和音が「G△」である以上、同位和音に於てメジャー・トライアドとマイナー・トライアドが混在する和音を導く事に繋がります。

ex.12d

和声的には属和音から [ges] として変じた物であるも実質的には「Bm」を得た状況になります。同位和音として複調関係にある和音を見ずに原調で生ずる「Am」と変応した事で得られる「Bm」という風にして短和音のポリコードの導引が容易く得られる状況を見る事ができます。

ex.12e

和声的には「Gdim」(または「Gm(♭5)」)を得ている事になるので、結果的には属音が他調の導音へすり替わった状況と見做す事が可能。即ち調域は原調から短六度隔てた♭Ⅵ度調へ移旋した状況を生むと解釈可能。

ex.12f

和声的には「G♭aug」を形成する事になるも、異名同音を移置【いち】させれば増三和音の各音を根音として曲解させる事も可能。いずれにしても原調のダイアトニック・コード群が副次ドミナント化した時に、それに随伴する様にしてこの音脈を用いれば結果的には、ネット界隈で能く謂われる所の「分数aug」を容易く得られる状況を導引する事になります。

ex.12g

原調の属和音に対して等しく半音下方に長三和音を得る「G♭△」を生じているので、ポリコードの解釈としてはストラヴィンスキーの『春の祭典』やドビュッシーの『ペレアスとメリザンド』などの長七度忒いの和音の音脈を得られる状況を導引する事が可能。また、原調が「Ⅰ」を固守しているならば三全音複調型としてのポリコードを得る事も可能となります。また、二つの調域が上下に長七度忒いとなる必要はなく、ブレッカー・ブラザーズでは調域が短九度を生ずる様にして「G△/G♭△」を得る様にして和音構築を試みている例もあります。

斯様にしてドリアンとリディアン夫々の第4&6音の変応に依って得られる「新たなる音脈」のそれは対位法からのアイデアに依る物であるという事がお判りいただけたと思いますが、リディアンとドリアンという各モードから変応する音を確認する事にしてみましょう。

まず、Fリディアンの第4&6音の2音が変ずると音階としてはFハーモニック・メジャーを生ずる事になるのですが、それが次のex.13の例となります。

Fハーモニック・メジャーはFリディアンの第4&6音を変じた物ですが、1音だけ変応させる場合も当然視野に入る事となり、結果的にそこから得られる総和音は3種類存在する可能性がある訳です。それを示したのがex.13の譜例右部分に用意した3つの総和音の例となる訳です。

Fリディアンから [b] として第6音が変じた時は結果的に「1」の様にFアイオニアン・トータルを生じている事になり、同様に「2」の総和音はCベイルバハール・サート・スケールの第4モードの総和音を得ている事になるという訳です。お判りでしょうが、Cベイルバハール・サート・スケールはGミクソリディアン♭5thの第4モードという別の呼び方でもあるとう事はあらためてご注意いただきたいと思います。加えて「3」の総和音はFハーモニック・メジャーの総和音という事になる事となります。

次はex.14に表わす、[d] 音をフィナリスに採ったCミクソリディアン♭5thの第2モードから生ずる総和音を挙げる事になります。この音階から得られる [ges] を包含する総和音は「4」のDマイナー・ビバップ・ヘプタトニックとしての総和音になります。同様に「5」はDエオリアン・トータルとしての総和音を生じ、最後に「6」はCミクソリディアン♭5thの第2モードの総和音を生ずるという事になる訳です。

幹音に生ずる全音階としての対称構造がDドリアンだった事を踏まえると、たった1音の変応として [h→b] と成せば調域が自ずと下属調の調域としてDドリアン→Dエオリアンとなるのは明白ですが、対位法的発想を視野に入れていれば少なくとも原調を基に属調と下属調へ転ずる事は何も珍しい事ではありません。そうした他調の混在は適宜ムシカ・フィクタを伴って移旋するのであり、こうして変じた音は原調と併存する事で複調を生じつつ、その変じた音を和声的に応用するという事が対位法のアイデアを活用という意味なのであります。

こうした状況をあらためて勘案すると童謡「ずいずいずっころばし」は対位法的書法で書かれた物ではない物の、変応するそれが対位法の影響に依って生ずる変応が活かされた「移旋」で曲想は譱い意味で揺さぶりをかけられて作られている物と考える事が可能なのです。

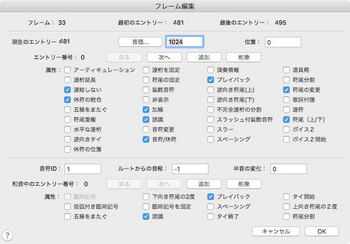

なお余談ではありますが、これらの譜例をFinale(楽譜編集ソフト)で編集する時、通常のスペーシングの設定を施している場合、変化記号の有無に伴って微妙に他の音列との音符の配置が他の旋法の五線譜とズレしまう物です。これを回避して他の五線譜でも音符の配置が垂直で揃える様にするには、Finaleのフレーム編集コマンドで2つ有る「スペーシング」のチェックボックスを解除する必要があります。

本題に戻りますが、ジャズ的アプローチを基とする際、トニック・マイナーであろうともそれにドリアンを充てる事は珍しくありません。寧ろナチュラル・マイナー・スケールを充てて線的に「♭6th」を呼び込む時の方のそれが、重々しい如何にもな短調観が煩わしく思えてしまいかねない程でもあります。

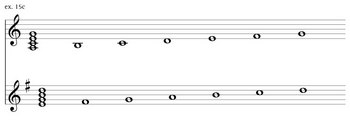

その上で「複調的」な見渡しとして先のドリアンへの嘯きを深く分析すると、例えばイ短調(ex.15a)でのトニック・マイナー「Am7」をAドリアン(ex.15b)として嘯いたという状況な訳ですから、嘯く前の原形としてEエオリアンを暗々裡に生じさせてしまうのはお判りいただける事でしょう。嘯きさえしなければAエオリアンのままで良かった訳ですが、嘯いた事で音楽の世界に於て「二義的」な状況を生んだのですから致し方ありません。

そうした「複調」を実際に併存させるという前提に基づいて語る事にします。最初にAm7というトニック・マイナーとしてのコードが在った時、同時にコモン・トーンとして [e・g] を共有する様にして「Em7」というコードが仮想的に生じているという風に想起する事にしてみましょう。状況としては属音をコモン・トーン(=共通音)にして同種のマイナー7thコードを随伴させる様にして想起している訳ですが、対位法的アイデアから見れば、原調に対して属調を複調的に見立てて併存させている状況となる訳です(ex15c)。

Am7が下方にあり、[e・g] を上方に共有させながら併存させると次のex.16aの様にコード単体で垂直的に見るだけだと「Am11」を見ている状況に過ぎないかもしれませんが、単一のモード・スケールからマイナー11thコードが生ずる状況と複調としてAm7とEm7の併存が和声的に「Am11」を生んだとしても、そのコードから生ずる2種類のモード・スケールとは全く異なる状況を生ずるというのはお判りいただけるかと思います。少なくともAm7を基本に捉えた場合、Em7は属調から生じているという訳なのです。

何年か前に濱瀬元彦の著書『チャーリー・パーカーの技法』が話題になりましたが、和音構成音をリラティヴに追う事で分散和音からアドリブ・フレーズを創出するという例示があった物です。チャーリー・パーカーの場合は属十三、副十三を想起した上で、基となるコードのルートを「15度」という風に転化させた上で [15・13・11・9・7・5・3〜] という上から下への分散和音で目紛しいテンポでのコード・チェンジに対応した訳であります。言うなれば「Am11」を次のex.16bの様にして見る事も可能という訳です。

扨て、「Am7」というトニック・マイナーを基にした上で、このコード上で「Em7」の分散フレーズを充てるのはアヴォイド・ノートも何も無く誹りを受けずに用いる事の出来る物です。複調を視野に入れさえしなければ、「Em7」という和音構成音に留めておくか、属調からの転用という最大の特徴である原調の下属音が半音上行変位した音を用いない限りは単一の調性のアプローチとして耳にする事が出来る事は明白です。

とはいえそのようなアプローチは最早卑近であるが為に、対位法的発想を適用しようと企てているのが今回語っている事なので、少なくとも複調のアプローチを確認出来ない限りは読み手の方も対位法的発想をなかなか掴みづらいかと思います。

それでは次のex.17を確認してもらう事にしましょう。この譜例は複調のアプローチでありますが、フレーズ冒頭は主体となる原調のAm7の分散から始まり、2拍目はEm7の分散という風にして始めております。唯、それら和音構成音とは全く異なる「逸音(逸行音)」が、各拍の和音構成音に対して1音ずつ附与されている事がお判りかと思います。

それらの逸音 [b(英名:B♭), es(英名:E♭)] はAm7の分散側に [b] が随伴し、同様にEm7の分散側に [es] が随伴しているという事がお判りいただけるかと思います。

実はこのアプローチ、チック・コリアが「King Cockroach」のブリッジ部で展開しているアプローチで、これまで私が説明して来た「Ⅰ- ♭Ⅱ- ♭Ⅴ」の解釈とは異なる角度から分析した見立てなのであります。過去の説明と違うのは、今回は対位法的和声という重要なテーマを掲げている為、対位法的発想から対照させる必要があったからであります。音楽は基本的に、調性という機能和声的な側面から対照させた時には一義的な分析となる物ですが、機能和声的ではない偽終止的進行や半音階社会を標榜する社会では多義的な解釈が可能になるので単一の調性を取扱う時の様な厳格で一義的な解釈とはならない物です。

参考主要ブログ記事

硬減和音とドミナント7th Flatted 5thの同義的解釈

類似ブログ記事

非音階固有音という「滲み」

硬減和音が掠め取る

13thコードを想起したジャズ・アプローチ

ミクソリディアン♭5thスケール

機能和声社会にしても、それを単に旋法的に照らし合わせれば恣意的に調性を避けて分析する事が可能な訳ですから、ムシカ・フィクタを生じていない箇所を拔萃して「この箇所は旋法的だ」と強弁する程度の恣意的な分析はいくらでも可能です。とはいえ、目紛しい転調やクロマティシズムを標榜する社会では、そうした世界観と比してより一層多義的になるという事を意味しているのであります。和声体系が整備される前は対位法が君臨していた訳で、旋法の持つ性格は長調と短調よりも更に多彩さがあり、複調を容認していたという事も念頭に置けば、いかに和声法が調性を一義的に捉えようとしているかがあらためてお判りいただけるでしょう。

和声を用い乍ら複調にまで視野を広げる為に対位法的発想を用意する。これが今回の最大のテーマであり、こうした世界観から生ずる奇異な和声の醍醐味を知る為に順を追って語っているという点はあらためてご理解いただきたい所です。

本題に戻って今一度譜例ex.17を確認してもらいますが、Am7に随伴する [b] はAm7のルートの半音上に存在する事になります。他方、Em7に随伴する [es] はEm7のルートの半音下に存在するという事になります。とはいえ双方とも下行導音・上行導音としては機能していない所もまた注目しておく必要があります。

通常こうしたノン・ダイアトニックとなる和音外音が忍ばされる状況を考えると、 [b] は [a] に下行導音として進もうとする物ですし、同様に [es] は異名同音的に [dis] と成した上で [dis→e] と進もうとする物です。とはいえ何れも導音の形は採らずに逸音として存在する物でありますが、この逸音は関係調の関係からも非常に周到に用いられている音脈である事があらためて判ります。次にTonnetzを見てもらう事にしましょう。

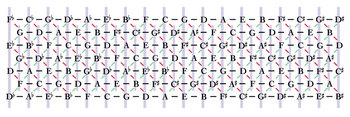

今回示したTonnetzは縦方向に対して淡い垂線を附与しておりますが、これは半音階となる音程関係を示している物であります。その意図というのは、半音階が「隠れた音脈」という事を見抜く為でもあります。御覧の様に今回のTonnetzには水平軸として7本の軸を充てておりますが、半音階としての音脈は水平軸を1本跳び越して生じているので、この「近しい」関係が視覚的には峻別しにくくなってしまっているのを補う狙いがあるからです。

加えてTonnetzには何も12等分平均律という事ばかりを指し示すという不文律を背負った物でもなく、例えば最上段の水平軸にある [g] を見てもらう事とすると、斜め右下方に1段ずつ降りて上から5番目の水平軸(下から3番目)に移ったら更に右へ完全五度音程の2つ隔てれば [a] がある事がお判りかと思いますが、茲での両者の音程関係は「1オクターヴ+短七度=2200セント」という距離を持つ事を意味しております。これら両者の音を直線で結んだ場合、例示される音網とは異なる線を映ずる事が可能ですが、その線分の中央に [gis] が現われるのは、丁度中間地点が1100セント=長七度になるからであります。この線分を仮に4等分した位置を見ればそこには12等分平均律に相当する部分として音は現われないものの、実際には「550セント」の所を通る事を示すのであります。同様にして先の仮想的な線分を3等分すれば「733.33セント」の位置が現われる事になり、近傍として四分音(24等分平均律)の750セントの位置関係も凡そ掴む事が可能となるので、この様な微分音社会での音程関係も判るものなのであります。

Bohlen-Pierceスケール=BPスケールを参考に、先の2200セントを5等分すると単位微分音として440セントを得る事になります。これは24等分平均律では450セントの近傍となるので、基本音から見ると下属音よりも50セント低い所謂ヴィシネグラツキーの云う「短四度」および 'Super-major 3rd' を得る事なります。微分音および中立音程を視野に入れるという事は、協和・不協和音程も十把一絡げにして其処から等分割をするという事の「対称形」を生じさせる事で得られる物ですので、対称と分割というのは非常に深い示唆がある物なのです。

扨て今一度本題に戻りましょう。随伴する2つの逸音の続きです。Am7に [b] が伴い、Em7に [es] が伴うという物です。そこで先のex.17を今度はTonnetzの側から眺めてみると、その近親関係があらためてお判りいただけるかと思います。

最初の逸音 [b] は1拍目5連符の最後の音に現われる事になります。この時Tonnetzの側では最上段の水平軸の [b] と併せて上から5段目(下から3段目)の水平軸の [b] も赫く例示している事がお判りかと思いますが、この意図は、[a] を奏した直後にある最近接となる半音音程である [b] を縦軸で表わされる [b] を示すと同時に、その [b] の近親関係としてオクターヴ移高させて [g] の近傍にある [b] を示しているのです。上から5段目に見せている [b] は実際のフレーズの物理的な音程関係とは異なるのですが、近親性を示す為に敢えてオクターヴ移高させて示したのです。

すると、移高された [b] に隣接して存在している [d] が新たなる分散フレーズを生じ、2音目の逸音 [es] は矢張り、当初の [g - e - c - a] の線に隣接する近親関係として存在している事が確認できるのです。

2つの逸音 [b・es] の音程関係が完全四度/完全五度の音程関係という所も偶然ではありません。仮に対位法的に挑むとすれば四声自由対位法にて定旋律にAエオリアを想起した上で属調Eエオリアンを伴わせ、Aエオリアンから見た平行長調となるCアイオニアンの同主調=Cエオリアンおよびその属調Gエオリアンという音脈を辿る事で、Am7+Em7に対する2つの逸音 [b・es] の関連性を見付ける事が出来る物です。

無論、厳然たる対位法は各旋法の第5音を一旦の極点として線的に形成しようとするので、あからさまにマイナー7thコードの分散フレーズとして形成している原形のフレーズから対位法の世界とを同じ俎上で比較する事は出来ませんが、対位法の視点を和声に持ち込むというアプローチとして見る事に何の誹りを受ける事もありません。寧ろ、ジャズ・ハーモニーが舊來以上の発展を遂げるのであるならば対位法的視点で複調を視野に入れる事は非常に重要な事であるとも謂えるのです。なぜなら、ジャズ界隈というのはマイナーをドリアンで嘯いたり、メジャーをミクソリディアンやリディアンで嘯く事をしているのでありますから、この嘯きは立派な変応なのです。とはいえその変応が複調の副産物として多様なハーモニーを生ずる事は稀で、いずれかのモードを一義的に見ようとする事でアヴォイドおよびアヴェイラブル・モード・スケールというのを想起した上でヘプタトニックとして限定してしまうのが殆どであるという状況がジャズを卑近な物にしてしまっているというのが実際でありましょう。

真なる意味で複調を視野に入れている場合は、アンサンブルに対してソリストが異なる調域となるモードを想起してアプローチを採る位のもので、異なる調域のハーモニーが混淆とするハーモニーを得ているジャズは意外にも少ない物です。裏を返せば、ジャズが整備して来たコード表記体系に当て嵌まらない演奏の実際は複調の視点から分析すれば繙く事が可能であるとも謂えるでしょう。

チック・コリアのアプローチというのは、単一の調性から曲解すれば「Ⅰ- ♭Ⅱ - ♭Ⅴ」をルートとする硬減和音を想起すれば好いと過去に語っているのは、硬減和音という「♭5th」という状況が三全音の随伴を伴わせる事を示唆するからであり、これらから生ずるノン・ダイアトニックとなる音はフィナリスを同一とするミクソリディアンとエオリアンの併存からも得る事は可能だという事でもあり、換言すればⅡ度調との複調でもある訳です。定旋律に対して下属調と属調が併存する場合、下属調と属調がⅡ度調の関係にあるという事を思えば、その様な視点からも得られる音脈でありますし、今回の様に対位法的視点とTonnetzからもあらためてその近親関係が別の視点からお判りいただけるのではないかと思うのであります。

複調的なる視点を好意的に解釈すると、主音上の属和音という状況も見る事が出来ます。主音上の別のファンクションとなるつまり、ドミナントへ行こうとしないサブドミナントが在っても良いのですが今回は主音上の属和音というケースを次の例で見てみる事にしましょう。このYouTube譜例動画は、チック・コリア・エレクトリック・バンドの1stアルバム収録の『Silver Temple』で、発売当初はレコード収録されずにCDのみ収録されるトラックでありました。

冒頭1小節目のコード表記は「Eaug(♯9)/A」という風に私は充てておりますが、ハル・レナード社の楽譜では茲を「Am(+7)」と注意喚起をする様に充てております。というのも茲の箇所では下主音 [g] を右手の旋律と左手が奏する導音 [gis] が併存しているに外ならないが故の表記なのでありましょう。とはいえハル・レナードの楽譜は本人監修ではないのでこの様な甘い分析になっているのでありましょうが、下主音としての [g] が主体として先行している以上、左手の [gis] はこれがきっかけとなり後続小節への半音下行クリシェとする物で、この [gis] は逸音であり、カンビアータと解釈し得る和音外音であります。

逸音は楽曲に彩りを加える重要な要素となるものですが、茲は主和音に導音と下主音が併存する状況を甘受しつつ、より柔軟に同度由来の音が和声的に存在してしまう状況を捉えて主音上に属和音があると考えた方が適切であろうと私は解釈します(※換言すれば、主音上の属和音という状況を勘案した時に同度由来の音の併存は奇異な状況ではないという事を同時に意味する)。主音 [a] 上に属和音がありますが、それは属和音が増三和音に変化しつつ増九度(=♯9th)が付加されたと思った方が良いでしょう。augが意味する増五度は決して [c] ではなく [his=B♯] であるので、A音をルートとするコードの第3音ではないのです。ですので「Amなにがし」というコードとして解釈をする必要はなく、[a] は単なる下部付加音(※=別名:オンコード)として解釈する必要があるので譜例動画の様な表記に伴い、下部付加音 [a] は後続への掛留として一貫性を保っているという事も同時にお判りいただけるかと思います。

茲で漸くラボリエル御大の 'New Bass Concepts' の和声付けに関して語る事となります。何しろ今回用いた「奇異な」コードの説明には、先の様な対位法的見渡しが前提に無い限り理解は困難であろうと思ったので縷述する事となってしまった訳です。

ベーシストが4弦ベースを用いて使ってコードを奏するという意味を最大限に酌むならば、最も低い音はルートか第5音が殆どの事であるでしょうし、二声ならば低声部が3度である事もあるかもしれませんが大半の場合ルートを最低音に採る事でありましょう。とはいえラボリエル御大が採るルートの意を完全に酌んでいる訳ではなく更なる和声的発展として解釈した和声付けを行なったのが今回のデモであります。過程では複調を想起した物もありますし、副十三や微分音を用いた物もあるので詳細な説明が必要であろうと思い、単一の調性だけからでは見えない側面を語るには丁度良い題材であるのであらためて語って行こうと思います。

譜例動画の冒頭は弱起で「F♯△9」を示しております。このコードはおそらく御大自身もこれを想起している事でありましょう。

2小節目での「B△9」ですが、4拍目に [d] と変じているのがお判りかと思います。御大だけの演奏ならば4拍目は局所的に「Bm△9」と成している様に思われるかもしれませんが、私は茲を「B△9」を下に置きつつ上では「F#△7aug」を想起しております。譜例動画の方では「B△9」でコード表記を済ませているものの、その複調の意図は楽譜の方で示しているのでお判りいただけるかと思います。

単一の調性としての側面からコード表記体系ありきで判断してしまうと、[cis・d・dis] の共存は有り得ないのでありますが、[d] は実際には先行和音の余薫が半音高く変じた [cisis] 由来としての音であり、そこに [cis・dis] が更に附与されているという状況なのであります。つまり [cis・dis] と [cisis] の調性は同一ではないのであります。

3小節目の「Fm13」ですが、一般的なコード体系としてマイナー13thコードというのは〈13th音こそがアヴォイドだろう〉と疑念を抱かれる方も少なくはないでしょう。何故ならこの副十三和音は三全音を包含するのであるからして属十三和音の転回形とも見做しうる物だからです。故にマイナー13thコードというのは三全音の誘引により後続への協和を欲する状況を生むドミナントに等しい物と変わりないというスタンスを採るのであるならば有り得ないコード表記である訳ですが、私は忌憚無く用いているのでありその辺りを説明する必要があります。

輪唱(カノン)の状況を考えてみましょう。先行句と追行句が同時に重なる部分に和音諸機能が同一である事は稀であり、ドミナントとトニックが重なっている時もあれば、トニックとドミナントの主従関係が倒置となって入れ替わっている状況もありましょう。

譜例動画に於てカノンは生じていないものの、複調を視野に入れている状況で互いの音組織の共通音として「副十三和音」を生じた姿としてマイナー13thコードを生じていると強弁する事は可能ですし、先述したアンヘミトニックとヘミトニックを語った部分の旋法的な中心の振舞いを今一度思い起こしていただければ、フレージングのそれをモーダルに演出しようとするならば、それに伴う和声が総和音であろうとも旋法和声として移ろわせる事を主眼に置くとすれば、こうした和音の選択も当然視野に入るのであります。それを踏まえれば、コードの響きありきで「マイナー13thコード」が在る時、それに随伴するフレーズは寧ろモーダルに演出される方がベターであると謂えるのです。

また例として、「Dm13」というマイナー13thコードが在る事を想起した時の全音階の音組織はハ長調であり且つその調域の属音は [g] にある事を勘案するならば、属音を変じてしまえば調的な地位を奪う事となります。では属音 [g] を [gis] でも好いですが私は後述する和音の為に [ges] に変ずる方策を採る事とします。先の例示した「Dm13」のルート [d] から見た [ges] は減四度でありますが、鍵盤やフレット上では長三度の異名同音として同じ音が鳴ってしまいます。今回はこの減四度を微分音的な視野で解釈するという方策を採るという事も併せて後述する事にします。

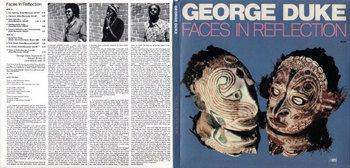

なお、マイナー13thコードの使用例としては実際に存在します。中でも私がお薦めする曲がジョージ・デュークのアルバム『Faces in Reflection』収録の「Faces in Reflection No.1」の曲冒頭からの「Am7(13)」が顕著であろうかと思われます。総和音(=ドリアン・トータルとしての)ではありませんが、[c・fis] という和音構成音が立派な三全音包含であるので、充分に機能和声を踏み躙った偽終止的進行および半音階社会を目指す為の挑戦的なコードである事は明白であります。

折角の機会なので「Faces in Reflection No.1」を紹介ついでに冒頭のコード進行を語っておきますが、これはTwitterの方でも呟いた事があるものの、ツイートの方では掛留で済ませて小節後半の弱勢に現われるトゥッティの部分のコードを充てなかったのでありますが、今回次の様にあらためてコード譜を例示しておく事に。

「Faces in Reflection No.1」で特徴的なのは7小節目のF♯マイナー7thダブリー・ディミニッシュト5thという重減五度を用いたコードでありましょう。異名同音に還元してしまえばマイナー7thコードのomit 5thに♮11thを加えた状況でもあるのですが、重減五度として見立てた方が複調を視野に入れた曖昧なコードとして際立つ為このような解釈をしております(※マイナー7thダブリー・ディミニッシュト5thコードは第3音=短三度と第五音=重減五度との間に減四度となる和音外音の存在を示唆する)。

8小節目にはC6の5度ベースが現われますが、何より重要なのは9・10小節目で生ずる半音忒いのポリコードでありましょう。通常、半音忒いのポリコードはハーモニック・マイナーをモードとする♭Ⅵ度とⅤ度それぞれの長三和音同士で成立しやすい状況ではあるものの、そのポリコードを単に一義的にハーモニック・マイナーを充てるそれと、複調的に上下それぞれの長三和音に対してメジャー or リディアン or ミクソリディアンを充てるアプローチと比較すれば、随伴するであろうフレージングのそれらにはハーモニック・マイナーとして一義的に捉えた物とは雲泥の差があるのは明白でありましょう。♮Ⅶ度調として見做しうる事も可能ですし♭Ⅱ度調として長七度(または短二度)忒いばかりではなく、ブレッカー・ブラザーズの場合は冒頭で述べた様に短九度(転回還元位置は♭Ⅱ)調としてのポリコードを充てたりするのが顕著でもあります。

この様な例からも、調性を愚直までに一義的に解釈をしないという前提で音楽を構築するならば、そこで生ずるコードは一般的に使用する体系の物よりも多様化する珍しい用法を確認し得る状況を生むという事になる訳でもあります。

茲で本題に戻り、ラボリエル御大のデモ曲の「E♭△9」を語る事にしますが、これについては特段珍しい事はしておりません。珍しいと謂えるのはその直後の小節「Gm69(on Cセミフラット)」を挙げない訳にはいかないでありましょう。

この「Gm69(on Cセミフラット)」の下部付加音を仮に「C♮」に戻してみましょう。するとこの場合の同義音程和音として「C7(9,13)」とする事も可能ですが、私が意図するのはこのコードから変じた響きではなく、下部付加音は寧ろ「C♭」異名同音で謂うならば「B♮」に近しい物を意図しているのです。ところが「Gm69(on C♭)」という風にやると、[ces・b] の響きが徒に剡い感じに聴こえてしまうのです。その長七度関係が硬く感じる訳です。

無論、その長七度関係は先述の「Faces in Reflection No.1」での半音忒いのポリコードと同様の「硬さ」を演出する物でもありますし、そうした響きの剡さは他の色々な曲でも用いられたりする物です。『春の祭典』『ペレアスとメリザンド(ドビュッシー)』や先述の「Faces in Reflection No.1」をはじめ下記に例示する曲を挙げる事が出来ます。

他にも「Elastic Dummy」のイントロ冒頭(坂本龍一作曲)やチック・コリア・エレクトリック・バンドの1stアルバム収録の「City Gate」イントロ冒頭の「C7(♯11)/D♭」は典型例でしょう。他にもスティーリー・ダンのアルバム『Two Against Nature』収録の「Almost Gothic」での「D7/E♭」やマイケル・フランクスのアルバム『Time Together』収録の「Summer in New York」の「B△/C△」など枚挙に暇が無い程であります。

少なくとも私にとっては、上で鳴らされる「Gm69」を比較的柔和に、且つ虚ろに聴かせたいので決して「Gm69(on C♭)」ではなく下部付加音は「Cセミフラット」なのであります。

そのCセミフラットは、和音本体「Gm69」のルートから見れば450セント相当の位置にあるので、真なる意味での減四度でもある訳です。その減四度は四分音体系では短四度という特殊な呼称でもある訳ですが、この450セントという音程関係は先述した様に2200セント=1オクターヴ+短七度を5等分して得られる近傍の音程でもありますし、1800セント=1オクターヴ+三全音の4等分でも得られる音脈でもあるという訳です。つまり、三全音に対して等音程を得ているのでありますからドミナント7thコードに内含する三全音に対して等音程および等比構造の対称形を充てるという事も先述した様に、こうした音脈を目指すのは何も物珍しく微分音という中立音程を用いたいばかりではなく、この様な関係性を利用しているからなのであります。

そうして小節を進めて、次は7小節目(実際のデモの小節番号ではなく譜例動画での小節数)のグリッサンドに細かな符割で破線スラーを充てている所をオーギュメンテッド7thコードの2度ベースのパラレル・モーションを充てているというのが少々変わっていると言えるかもしれませんが、特段変わった事はしておらず、あのグリッサンドにどうしても和声感を附与したかった意図を感じていただきたいのです。所謂一般的な解釈として「ノー・コード=N.C.」という解釈で逃げるには勿体無いグリッサンドなので、こうしたコード表記を充てたのです。

直後の8小節目の御大をはじめ多くの方はドミナントを映ずる事でありましょう。私は「Ⅴ7/♭Ⅵ」の形を固守するという立場を採ったので半音忒いのポリコードとなる方の響きを重視したのでこの様になっております。後続和音は「Ⅰ」を標榜しているのは疑いの無い所ですが、あからさまに「Ⅴ」感を演出したくなかった訳です。

続いて譜例動画9小節目の「Gm11」。御大は「Gm9」を標榜しているでしょうが、更にそこに重畳しく且つマイナー11thコードの猛々しさを出したかったので11th音を附与した訳です。

直後の10小節目は奇異なコードです。「D13(♯11)/B♭」つまり、D音をルートとする長属九に♯11thと♮13thが附与されているという事はこれでヘプタトニックが充塡されている状況となります。通例ではこのコードに内含する完全五度音を省略する物ですが、ジャズ・ヴォイシングでは5th音周辺にある11thおよび13thで生ずる「硬い」響きを得る為に省略しない事もあります。省略されない場合、アヴェイラブル・モード・スケールとしてヘプタトニックを羅列する事が出来て7音は充塡されているにも拘らず更に和音外音となるB♭音を加えている訳ですから、これは明らかに単一の調性では眺めていないのであります。

この奇特な状況を三層構造として分数の分数コード、数学的には Complex flaction という状況で見ると「E7(♭13)/D△/B♭」という風に解釈する事が出来るのです。つまり「D7なにがし」とも同義音程的に解釈し得るコードの上にはE音をルートとするオルタード・ドミナント・コードが併存しているという状況を見る事が出来る訳です。つまり互いのドミナント7thコードはⅡ度/♭Ⅶ度調との調域で生じたポリコードとも「曲解」しつつ、そこに下部付加音を上部「E7なにがし」の三全音関係にある「B♭」を充てているという訳です。いわばアニソン界隈で云う所の「分数aug」とも言えるでしょうが、それを複調で使っているとも解釈する事は可能でしょう。

ヘプタトニックとして充塡されている状況に対して更なるノン・ダイアトニックな音が埋まる状況は、調的には飽和し乍ら逡巡しているとも言えるでしょう。とはいえ垂直的なハーモニーの後続が機能和声的で無い事が功を奏しているとも曲解する事が可能でありましょう。

加えて「D13(♯11)/B♭」は、御大のベースのハイ・ポジションのセッティングに起因する為、12等分平均律からはやや大きめに変化する微分音としてデモは実際に奏されております。幸か不幸か、これがまた巧い事四分音の近傍にあるのです(笑)。ですので「Gセミシャープ」を充てているのであります。疑問に思われる方は御大のデモのそれを能く採譜してみて分析してみて下さい。私の言っている事が出鱈目ではない事がお判りいただけるかと思います。この微分音を活かす為の「D13(♯11)/B♭」というコードであるという事はあらためて述べておきたい所です。弱勢にある音価の短い微分音と雖も、この音の存在感は看過出来ません。

11小節目の「D♭7(♯9, ♯11)」ですが、このコードは下にメジャー・トライアド、上に短三度上のマイナー・トライアドがある様にして聴く事が可能なので、同義音程和音のポリコードとして解体すれば「Em/D♭△」という風に見做す事も可能となる訳です。この様な、ドミナント7thコードに♯9thと♯11thのオルタード・テンションに更に♮13thを附与すると更に独特で趣きのある典型的なジャズ・ヴォイシングとして耳にする事が出来る物ですが、私の世代では三保敬太郎の手掛けた「11PMのテーマ」オープニング・バージョンのアコベのダブル・ストップも併せた終止和音が脳裡を過る物でありますが、♯9thの上に♯11thがあるという響きはとても重要な響きであると共に、上と下で両義性を醸し出させる雰囲気を巧みに演出および感得可能な物としてあらためて述べておきたいコードであります。

オルタード・ドミナント7thコードに伴うテンション・ノートから生ずる同義音程和音としての想起が通常為されないのは、そのドミナント7thコードが調的に後続和音へ進行する為の体である事が殆どであるという理由に外ありません。こうした件を念頭に置いておけば、11小節目の3拍目以降での「B♭11」を見ればあらためてお判りいただけるかと思います。通常、ドミナント11thコードというのは、表記体系としてその様な状況を捉える物として容認されている物の、ドミナント・コードから見れば下方五度進行を採る為の進行先のルートを先取りしている状態ですから進行感に乏しい訳です。

この「進行感の乏しさ」という状況は、裏を返せばワン・コード系の状況に於ては逆に容認される表記体系でもある訳です。本位十一度音を纏うドミナント11thコードをポリコード的解釈で見れば自ずとお判りになる様に、「B♭11」は下に「B♭△」上に「A♭△」を具備するポリコードとして解釈し得る物でもあります。このポリコードを「複調」的に捉えた時と、上声部にリディアン&下声部にミクソリディアンという風にして単一のモードという音組織で済ませる解釈とは丸っきり意を異にする物ですので、「B♭11」というコードがあった時、特に今回の私の場合はどういう状況を喚起しての物なのか!? という事に最早言葉は要らないと思います。

また、複調を視野に入れずともワン・コード系の曲の特徴として挙げる事の出来るひとつの要素として、それがリフを形成している場合は概して第3音(=上中音)を通る際に第4音(=下属音)を経由してリフを形成する事が多い物です。和声的に見れば長調主和音から見た下属音は大概のケースではアヴォイド・ノートですから、その音の存在だけで他のコード由来の音の様に聴かれてしまいかねない程存在感が強い音であるのです。ワン・コードという冗長な状況に他のコードから揺さぶりをかけられた様な進行感を演出したいが為に下属音を経由する事で、フレーズは進行感が出て推進力が向上する訳です。ですからコードそのものは何も進行しておらずとも旋律に和音外音の風合いを纏った音で揺さぶりをかけてくれる事を楽理を学ばずとも感覚的にそれが判る為、推進力のある方を好んで使おうとするので、ロック界隈でのリフなどは特にこうした第3音の周辺で下属音を経由するリフ形成が多い訳です。

次は12小節目「D♭6/E♭」ですが、上声部の「D♭6」は同義音程和音として「B♭m7」として見る事も可能ではあります。後続和音へはベースは [es - a] という風に三全音進行するのでありまして、偽終止的進行にはうってつけの状況であり且つ「D♭6」の6th音が [b - cis] という風に増二度上行進行するという如何にもジャズにある突飛な跳躍を企図しての事で敢えて「D♭6/E♭」という表記を選択して後続の「A7(♯9, ♭13)」へ進行させているのであります。このコードであり乍ら、御大がフレージングしている [e - es -d] というダブル・クロマティックに対してこのコードを充てているという事を注目してもらいたい所です。テンション・ノートとしては♯11th→♮11th という増一度進行が介在しており、本位十一度音を目立たせている様にして和声付けしているという意図がお判りいただけるかと思います。つまり、私に調的に聴かせようとする意図など無いという事です。

13小節目の「D♭9aug(♯11)/F」というのは、3度ベースであり「aug」が示す意味は第5音が半音上行変位しているという事を強く示す為の事であり、そこに♮9thと♯11th音が附与されているドミナント7th aug という形である訳です。全音音階(ホールトーン・スケール)がそのまま機能する状況である訳です。但し、アヴェイラブル・モード・スケールとしての可能性として第6音(=13th)の存在は示していない状況になります。

つまり、このコードが現われる度に愚直な迄に常にホールトーン・スケールを充ててばかりでは莫迦のひとつ覚えの様な状況になりかねず、そこで第6音の存在を思い起こしていただければ、この第6音=13thはオルタード化する事は許されない状況です。なぜなら、ドミナント7th aug という増五度の充塡が♭13th への変位を許す状況とはならないので、第6音というのは和声的には空隙を生む状況であっても、アヴェイラブル・モードとしては全音音階だと思っていた所に更なる半音音程が第6音の位置に充塡される事になる訳です。

すると、C♭音をフィナリスとする主導全音音階=C♭ leading with whole tone scale の第7モードとしての姿を暗々裡に示唆している事になる訳です。その上で本体の増和音化は決して♭13thの読み替えが利かない物である事を示している物なのです。同時に13小節目3拍目での「E7aug(13)」という表記のそれからもお判りいただける事でありましょう。

14小節目の「F♯7(♯9, ♯11, ♭13)」は、C♯ナポリタン・メジャーの第5音を半音上げたモードの第4音をフィナリスとするモードとも解釈し得るものですが、第5音を半音上方変位させる事で決して調的な世界に近づけず機能和声社会から叛いているが故に、調的に傾きそうな所で変じているという事があらためてお判りいただけるでしょう。2拍目の [cisis] は3拍目拍頭で現われる [d] と異名同音ではありますが、2拍目の [cisis] は一瞬だけ「aug化」しているという事を示しており、3拍目でも生ずる [cisis] および4拍目で現われる [cisis - dis] の線も aug化させている線ですし、何より和声的には [cisis] を明示しているのですが、下声部に「F♯aug」を見つつ上声部に「Dm」と「E♭dim」を両義的に見ていると思ってもらった方が宜しいでしょう。コード表記からは [cis] があって然るべきでしょうが、これはソロを採る時の物としての喚起であり、コードとしては楽譜の方で判断してもらう必要がある物で、これをポンと渡しただけではなかなか伝わりにくい所だと思います。[f] より25セント高い音を生じている事で、[cisis] は [d] と異名同音である同じ音ではなくとも良く、出せるのであるならば [cis] よりも25セント or 50セント高くても良いとする物でもあります。

15小節目では特段変わった面はありません。「E♭△9(on F)」の [f] の声部重複は構わないのか!? と疑問を抱く方がおられるかと思いますが、ジャズ界隈では何ら問題ありません。九度(二度)重複であろうが七度重複であろうとも。それが偽終止的に後続の「B♭m9」に進行している事になります。

16小節目での「D7(♭9, ♯11, ♭13)」は、Aハーモニック・ナポリタン・マイナー・スケールの第4モードから得られる総和音になるとも言えます。一義的にモード・スケールを眺めてヘプタトニックを得ようとも、聞き慣れぬヘプタトニックに遭遇するとうい事は、やはり調的には嘯いている状況となる訳です。そうして3拍目ではマイナー・トライアド同士のポリコードとして「Gm/Fm(on A)」という風に、実際には下声部が3度ベースを採る事で三層構造となる分数の分数コードという状況を作っており、その三層構造を継続する様にして4拍目で「Fm7/B/A♭」という風に、Fm7の3度ベースに対して三全音となる [h] を挟んでいるというのが、矢張り三全音の随伴がある事により半音階的社会を常に視野に入れているという狙いがあらためてお判りになるかと思います。

そうして17小節目1拍目では「B♭△7aug(on F)」という風に、B♭音から見ればaugは [fis] なので、同度由来の [f] が下部付加音としてベースに在るのは矛盾している筈なのですが、それから判る様に複調を示唆しているので同度由来である [f] と [fis] が混在する事になるのです。

17小節目の2拍目の「A7(♯9)/B♭」というのも、同度由来の [his] と [b] という風に、増九度と短九度相当という9th音由来のオルタード・テンションが併存している様に見えますが、実際には複調を視野に入れたコードなのでこの様に表記しているという訳です。尚、ドミナント7thコード上で♭9thと♯9thが併存するという類のコードは、ベルクのヴォツェックでも出て来る物ですが、ジャズ界隈では線的に羅列する様にして現われる事はあっても垂直的な和声として併存する事は先ず無いでしょう。とはいえ、単一の調性を標榜する通常の音楽観のそれとは一線を画す複調の視点も亦存在するのだという事をお判りいただければ之幸いであります。

今回、エイブラハム・ラボリエル御大のベース・ソロを基にして奇特な和声付けを「強弁」する為に屢述する事になってしまいましたが、調性を「多義的」に捉えるという事が何より重要な側面であるという事をあらためて理解して欲しい部分です。加えて、複調を齎すそれが、近親的な調関係すなわち関係調にある調域を相互利用されて構築されていた事をあらためて注目してもらいたい所です。

単に一義的な調性を標榜する音楽社会観に於ても特に長調を扱う場合は、短調のそれよりも遥かに一義的で厳格です。短調の方が下主音 or 導音のムシカ・フィクタや増二度を避ける為の第6音のムシカ・フィクタなど、それらに加えて終止和音での同主調主和音へのピカルディーの3度となるムシカ・フィクタおよび終止直前となるⅡ度が♭Ⅱ度を採るフリギア終止への移旋など、短調の自由度の高さを挙げれば枚挙に暇がありませんが、これらを俯瞰した時に生ずる「材料音」となるその多さを和声的にがめついた状況というのが対位法のアイデアを好意的に解釈して持ち込むそれにダブらせて考える事が出来るという事を語っていたのであります。

例えば次に例示するツァムラ・ママス・マンナのアルバム『Family Cracks(邦題:『家庭のひび割れ』)』収録の「The Forge」の埋込み当該箇所はポリコードとして「B♭△7/E7」という状況であります。この曲のキーはEマイナーであり、曲冒頭からEm11を執拗に響かせますが、当該箇所ではアンダルシア進行を突如薫らせて下声部は「E△」を演出し乍ら、上声部では平行長調=Gの同主調=Gmの平行長調=B♭という関係で得られる音脈でのポリコードであるという事がお判りいただけるかと思います。このコードを1つのコードとして見る事が出来ないのは、E音から見つめた時の本位十一度音相当の [a] と 増十一度音相当の [b] が何れも11度音の同度由来としてE音から見つめる事となる為に単一のコードとして解釈する事が出来なくなるからであります。つまり、それら2音の浸潤のせいで1つのコードとして表わす事のできない状況は確実にポリコードであると呼べる訳です。

とはいえ、このポリコードを複調的で特殊な状況として耳にする人は少なかろうかと思います。不自然さが希薄なのは近親調の関係を採っているからでもありましょうが、アンサンブルとしてのヴォイシングの見事さにも起因しているのは疑い無い所でありましょう。こうした点を踏まえてあらためて先述の「Silver Temple」の冒頭にて下主音と導音の併存が見られたのか!? という事を思えば、それは原調あるいは主音から見立てた五度関係の複調を視野に入れているが故の術である事は明白であります。

加えて、任意の音程を12等分平均律とは異なる音梯数で砕くという試みも、人類は古来から行なって来た物で、その中に現在我々が一般的に用いる音律があるに過ぎないと言っても過言ではありません。加えて、微分音を全く新しい音の材料としてではなく、舊來から用いられる調的な世界にイントネーション的に揺さぶりをかける手法は不等分平均律時代には普通に存在していた事を思えば、坂本龍一の「iconic storage」の途中の四分音体系にバスが揺さぶりをかけたり、次の様に、トニー・レヴィンのアルバム『Stick Man』収録の「Gut String Theory」にて態と八分音低く採ってベースを聴かせるフレーズも是認し得る物で、こうしたプレイは決してピッチが悪いというべき物とは全く異なる物です。

トニー・レヴィンのピッチの良さはあらためて言う事でもありませんが、次のYouTube動画でのマンジョーネ兄弟らとのプレイを聴けば「Gut String Theory」の様に八分音をもキッチリとプレイしているそれの方をあらためて称讃しなくてはなりません。

調性を遵守し、12等分平均律を紋切り型の様に扱うばかりが音楽ではないという事をあらためてご理解いただきたい所であります。

ジョージ・デュークの「Faces in Reflection」の再発紙ジャケ版は、外装紙のジャケット部分に瞠目モノの誤植があり(笑)、「ヅョーヅ・デューク」とされているのはファンの間では笑いのタネにされている物であります。

とはいえこれは紙ジャケを更に外装している紙にこうした誤植となるジャケットが印刷されている物で、決して正式なジャケットにこうした粉飾が施されている訳ではないので心配する事なく紙ジャケ版を購入されても大丈夫です。それでも紙ジャケそのものが厭だという方は、ジョージ・デュークのMPS期に残したアルバム5タイトルが4CDになっている次の様な物も入手するというのもひとつの手かもしれません。

御大が披露するそのソロ演奏のひとつは、ヴァレー・アーツ製4弦ベースを用いての物でありました。4弦ベースを用いての演奏という事は最大でも四声のハーモニーが限度となるのは自明ではありますが、前後のコードや随伴するフレージングのそれらが、聴き手の心の中に暗々裡に映ずる事の出来る世界観は、一定以上のジャズ系統の素養があれば御大が標榜する所の世界観のそれと共通する世界観を有する物であり、その最大限でも四声となるハーモニーの実際は殆どが三声で構成されているにも拘らず「豊かな」ハーモニーを形成させているのですから畏れ入るばかりです。

今回私は、御大のそうした豊かな世界観に対して更なる拡大解釈にて「奇異な」コードを充ててリハーモナイズさせたデモをYouTubeにて披露する事に。その「奇異な」コードとやらについて語っておきますと概して次の様な特徴があります。

a)全音階の総合となる総和音

b)ドミナント・コードの本位十一度音(♮11th)

c)ポリコードの上下の倒置に依る和音機能の暈滃

d)微分音の下部付加音

e)複調を想起した和音

f)等音程構造のポリコード etc.

前掲のコードに関しては後ほど詳しく述べる事にしますが、何れにしてもこれらのコードというのは所謂「機能和声」のそれとは一線を画す物である為、調性を遵守する様な所作の為の物とは程遠い類のコードだと思っていただければ良いかと思います。そうした狙いを前提として念頭に置いていただければ、私がなにゆえそうしたコードを用いたのかという事がお判りいただけるかと思いますし、ハイパーな和声がどういう物であるのかという事も同時にお判りいただけるかと思います。

例えば、先述した a) の「全音階の総合」とは、全音階「ドレミファソラシ」の各音を3度堆積で構成している事と同様なのですから、それら7つの音のひとつを根音に見立てようとも常に三全音を包含した和音である以上は和音機能的の面から見るとドミナントであり、属音を根音とする属十三の和音およびその転回形となるに過ぎないとも言える為ドミナントの支配力が優勢になるという解釈をする事が可能です。属音を根音としない全音階の総合たる総和音は分類上は副十三の和音という事になり、和音構成音として三全音を包含しているとは雖もドミナント機能が暈滃されていると言えるでしょう。

加えて、属十三の和音ドミナントの威力は主音の包含により暈滃されているとも言えるのでありまして、この暈滃状態を勘案すれば決してドミナントが優勢にあるという風に一義的に捉えられないのも亦事実なのです。全音階の総合という体での総和音は属和音であろうと副和音であろうと結果的には和音機能が暈滃されている事となり、こうした機能の希釈化は全音階社会であり乍ら半音階社会での振舞いに似る状況を垣間見る事の出来る事実であろうと思います。通常ならばカデンツを標榜する機能和声社会では凡ゆる和音機能が混合状態となっている様な世界観を見せる事はしませんから、こうした状態の特異な側面の実際は半音階社会のそれに酷似する振舞いを見せているという意味をあらためて認識しておいてもらいたいのです。

更に言えば、属音を根音とする全音階の総合となる総和音での属十三の基本形から第四転回形として七度音を根音に採る場合、下属音上に属和音が存在する事になるという状態を示す事が可能となります。全音階の総合とは皮肉な物で、長調のⅣ度上の和音として副十三和音を見る時と、平行短調のiv度上の和音として副十三和音を形成する時、どちらも三全音は単音程から複音程に引き延ばされている事になり、この状況を鑑みれば「ドミナント」的機能はより一層暈滃されていると解釈する事も可能なのであります。

次のex.1は長音階のⅣ度上の和音=副十三和音=リディアン・トータルとして三度堆積を見たものです。三全音の包含は在るものの複音程へ引き延ばされているという事が判ります。

同様に次のex.2は短音階のiv度上の和音=副十三和音=ドリアン・トータルとして三度堆積を見たものです。リディアン・トータルと同様に三全音包含は在るものの、複音程へ引き延ばされているという事が判ります。

ケクラン著『和声の変遷』でも述べられている様に、重畳しく堆積される和音が属和音に収斂する解釈の他に複調性を視野に入れる解釈がありますが、スクリャービン以降ロシア亡命組のシリンガー、スロニムスキーが前者の和音構築を基にした解釈に依ってその後のバークリー体系が整備された訳でもあるという点を今一度念頭に置いておく必要があります。教育体系整備としては物事を整理する際に多義性があっては混乱するだけなので明確に一義的な答として整備する必要性が生ずるのは致し方ない部分もあります。とはいえ音楽全体を俯瞰した時、その考えが一義的ではないという事はあらためて述べておきたい部分であります。なぜなら、複調性という社会は和声法が整備される遥か昔から対位法と共に存在していた音楽観なのでありまして、和声法が整備されて以降、調性は一義的な方向を向く様にして整備された訳でした。

無論、一定の時期を経ると多様な転調を施し一義的な調性社会は粉飾され、対位法との併存により和声体系はより一層難解な物へと変貌していった訳ですが、対位法の併存に伴う高次な和声をジャズ界隈と対照させるとジャズ界隈ではまだまだその領域に達していない所が殆どと言って過言ではないでしょう。

対位法の発想を和声体系に併存させる事はどのような拡張的な世界観があるのか!? という疑問を抱かれる方がおられると思いますが、結論から述べておくとそれは調性の拡大を目的とするに他ありません。和声体系は調性を一義的な方に向く性質が強く働きますが対位法の実際はそうではありません。複調という性質が絡んで来るものです。

初歩的な対位法の例には単一の調性として済んでしまったという例もあるでしょうが、細かく分析すればCミクソリディアンの第7音が導音へ変化している事をハ長調として早合点してしまっていたり、Aドリアンである筈がAエオリアンとして変じた状況をハ長調の断片として早合点してしまっているケースがあったりするもので、楽譜の上では全く変化記号の無い譜面であったとしても決して単一の調性を過程では生じていない事を見抜く必要があるという点を鑑みるとあらためて対位法というのは侮れない物です。

こうした対位法的発想に伴う世界観の併存こそが今回私が例示する事となったラボリエル御大のデモ演奏へのリハーモナイズのそれの基となっている物であります。

対位法は声部の独立性と共に、定旋律が属音という一旦の極点を目指すか否かという構造如何に依って他の声部がそれに応じて〈変応する/変応しない〉という状況を生ずるのですが、概して属調や下属調の旋律が併存するという複調を誘う事になります。ボリス・ブラッハー曰く《ドリア&リディアのそれぞれ第4&6音を半音下げる事が出来る》物として端的に自著『作曲と演奏のための対位法』11頁(シンフォニア)にて取り上げております。

そうした両旋法に於て変応可能な状況を好意的に解釈して和声的に導入するとどういう世界が見えて来るかという事を次に示してみましょう。

先述のドリアン・トータルという副十三の和音の各構成音の音程構造を見ると [レ ファ ラ ド ミ ソ シ (レ)] の各音の半音音程数は [3 4 3 4 3 4 3] という対称構造になっているのがお判りになるかと思います。同時にドリアンという旋法の線的構造も [レ ミ ファ ソ ラ シ ド レ] も [2 1 2 2 2 1 2] という対称構造を見る事になります。

等分割されている平均律という音律の中で、音梯も等分割されているという構造は結果的にその音律の最小単位分割を喚起する事に繋がります。換言すればドリアンという旋法は、全音階の体で在り乍ら半音階を喚起すると拡大解釈をする事が可能となる訳です。更には長音階のⅡ度上に備わる全音階の総合となる総和音=副十三和音は、複音程に引き延ばされた三全音を包含しつつ半音階を喚起する構造として拡大解釈をする事が可能とも言えるのであります。

周到に機能和声体系を整備した世界からすれば、こうした全音階の総合、特に三全音が引き延ばされた状況や対称的構造を見付け出される側面というのは機能和声にとっての「急所」であるのかもしれません。そうした全音階の「急所」を巧みに衝く事に依り、半音階の音脈を導かせるという意味に於て三全音が複音程に引き延ばされつつ対称構造を利用するという状況の拡大解釈こそが半音階を利用するクロマティシズムの為の物であると理解されたい所です。

対称構造という物を巧みに利用する事でクロマティシズムの導出となるのであるならば、何もドリアンだけに頼らずとも2オクターヴに音階を拡大させた上で、基本とする音から上下に対称構造を作り上げても良い訳です。

例えば次に例示するex.3に見られる様に、上行形にGミクソリディアンがあるとした時この音程構造の対称形となる下行形はGエオリアンを生む様に、強制的に対称構造を生む事で基のGミクソリディアンの第3&6音が実質的に変応する状況を作った訳ですから、世界観として見れば複調の状態を形成させた事でより一層半音階社会へ近付いている事を意味します。とはいえ、こうした鏡像関係を強制的に用いたとしてもそれを音楽の実際としてどのように用いれば良いのか!? という疑問を抱かれる方も少なくないでしょう。

Gエオリアンという音組織はFミクソリディアンでも同様である様に、Fミクソリディアンとしてアヴェイラブル・モードを形成する和声的状況を考えてみましょう。単純に想起し得るコードは「F△」であります。

つまり、上方に備わる基のGミクソリディアンとしてアヴェイラブル・モードを形成する和声的状況を「G△」に見出す事が同様に出来る以上、ポリコードたる「G△/F△」という状況は何も、ハ長調に於ける下属音上の副十三和音のomit 7 としてばかりではないアプローチを秘めている事となります。とはいえ大概の方策として複調を取扱う術を知らない者からすれば「G△/F△」というポリコードに対して愚直な迄にFリディアンを想起してしまう訳ですが、和声の体系は調性を一義的に確定しようとする物ではあるものの、コード表記はなにも一つの調性を示唆するばかりではなく、複調の状態にも当てはまる状況であるにも拘らず多くは複調を用いないのが広く社会に瀰漫しているだけの事なのです。

つまりは、アボイド・ノートの取扱いというのも単一の調性感およびその調性を形成する為のダイアトニック・コードの響きを毀損しない為の物に過ぎない訳ですが、あからさまに機能和声的社会の響きを標榜するならばまだしも、機能和声から逸脱した偽終止的進行および部分転調が目紛しく生じ、和声的にもアボイドとと取扱われてしまいかねない異端な状況をも呼び込む状況を欲している場合、従来の機能和声的枠組みで照らし合わせる必要など無いのです。だからといって何をやっても許される訳ではありませんが、機能和声的社会から飛び越えた状況を好意的に形成させるという狙いにはこうした方法論もあるという訳です。

扨て、今一度ドリアンの対称構造を次のex.4で確認してみる事にしましょう。譜例はエッティンゲンに倣い、ニ音記号とでも呼ぶべき 'D-clef' を用いております。エッティンゲンがこの音部記号を用いた理由は、和声二元論に於ける鏡像関係となる対称構造を峻別可能な様に、五線譜の第3線に幹音の音程関係が上下対称となるニ音を中心に採れるからであります。ですので、五線譜の第3線が中央ハ音より全音高いニ音という設定なのでご注意下さい。ちなみに、各音程間の数字は全音 or 半音を示しております。全音=1、半音=1/2で示している訳でして、あらためて音程関係が上下に対称形を形成している事がお判りいただける事でしょう。

茲で今一度ブラッハーの金言を思い出してみましょう。ドリアとリディアのそれぞれ第4&6音を変じる事が可能とする対位法の前提です。これらの変化は対位法の世界では「変応」と呼ばれますが、私のブログでは対位法を好意的に解釈するものの対位法をイチから例示するという事はしません。それについては各自興味を持たれた方が学ぶべきであります。対位法を好意的に解釈する事で「対位法的和声」を採り入れるという事は複調を積極的に利用する事にあり、単一の調性ばかりに固執しない所に目的があります。その上で次のex.5を確認して見る事にしましょう。

この例では、基となるドリアンの第6音が変じているという状況を上行形が示している物で、上行形は自ずとDエオリアンに変ずる事となります。同時に上行形の対称形を成す下行形はDミクソリディアンとなる訳です。この例からも判る様に、先述のex.3で例示したGミクソリディアンとGエオリアンを生んだ状況にて「G△/F△」を生んだという事を思い返せば、上下に備わるミクソリディアンとエオリアンが倒置していて移高されている状況と言えるでしょう。即ち、上行形でDエオリアンを生んでいる状況はDエオリアンをアヴェイラブル・モードとする音組織で構成されており、その音組織で生ずるダイアトニック・コードとして「C△」を想起する事は何ら誹りを受ける事などなく、それと併存する様にして下行形で生じているDミクソリディアンでのダイアトニック・コードのひとつとして「D△」を生ずるという状況も何ら誹りを受ける必要もなく、これら2つの旋法から生じたコードをポリコードとして俯瞰すれば「C△/D△」を生じている訳です。

「C△/D△」ポリコードはDミクソリディアン・モードという単一のモードからも生ずる可能性はある物の、このコードでの上下に備わるコードに充てられるアヴェイラブル・モード・スケールは単一のモードから生ずる物とは一線を画す物であるという事は明々白々であります。

尚、ポリコードの想起として必ずしもメジャー・コードばかりを充てる必要はなく、ポリコードの上下それぞれがマイナー・コード同士であっても構いませんし、長・短三和音以外の変化三和音でも構わない訳です。

ブラッハーの言を更に好意的に解釈して、基となるドリアンの第4音のみを変じた世界観で鏡像音程関係を見る事にしましょう。それが次のex.6となります。

この例の場合、奇異なモードを生ずる事となります。上行形にはDマイナー・ビバップ・ヘプタトニックという耳馴れないモード・スケールを生ずる事になり、下行形の鏡像としてはDマイナー・ビバップ・ヘプタトニックの逆行形を形成するという状況になります。何より、マイナー・ビバップ・ヘプタトニックの最大の特徴は第4音に減四度を生ずるという所であります。減四度というのは鍵盤やフレット上で見れば長三度と同じ位置にある異名同音でありますが、マイナーの響きの中で減四度を奏でるという事は私のブログでも過去に散々取り上げて来たので今あらためて口角泡を飛ばす様にして語る事はしませんが、減四度という音脈はこういう風に簡単に生ずるのでもあります。

減四度の使用例に関しては、以前にも私のブログ記事にてスティーリー・ダンの「Black Friday」の実例を挙げたりした物でしたが、それに加えて、減四度は微分音を視野に入れた時に効果的な使用例となる物でもあるのでこれについて後述します。

Dマイナー・ビバップ・ヘプタトニックの対称形となる下行形はその実、Dドリアンの第5音が半音上がった事に等しい物となります。そうすると [ais - h - c] というダブル・クロマティックが生じている事になります。同様に、対称形である上行形でもそのダブル・クロマティックは形成されている訳でそれが [e - f - ges] という風に生じている事になります。もうお気付きかと思いますが、それらのダブル・クロマティックは夫々三全音音程を隔てて対称的に形成されている事になるので、半音階を形成しようと積極的に喚起する状況になる訳でもあります。

抑も、半音階社会を標榜する社会観では三全音は常に随伴すると考える事が可能です。全音階的に備わるドミナント7thコードに対してひとたび半音階社会を見ようとするならば、トライトーン・サブスティテューションを想起して三全音忒いとなる同種のコードを見出すのと同様に、半音階社会を想起するならば任意の音には必ず三全音が随伴すると想起する事が可能なのです。更に言えば、三全音の随伴の他に短二度が随伴すると解釈しても好いでしょう。そうした好意的解釈に依ってチック・コリアは自身のエレクトリック・バンドの1stアルバム収録の「King Cockroach」にて [Ⅰ- ♭Ⅱ - ♭Ⅴ] のアプローチを採っているという事を過去に私のブログ記事に語っていた事もありますが、約言すればこうした半音階の随伴が隠れているという事を述べていた訳であります。

次は、リディアンの第6音が変ずる可能性が生じます。Fリディアンの第6音 [d] を変ずると、Dドリアンの持つ対称構造が失われる事となります。では如何様にして対称構造を形成させるのか!? というと、先ずDドリアンに対して三全音忒いで随伴するG♯ドリアンを仮想的に想起する事に。この時点ではDドリアンとG♯ドリアンとの各構成音の音程は夫々三全音を保っている事は自明であります。次に、G♯ドリアンをそのままに、基のDドリアンのフィナリス [d] を変じた状況を2つの旋法を複調として見なします。それが次のex.7の例となります。

この例からお判りになる様に [des - gis] が二全音半であるという事を除けば他の構成音同士は三全音忒いを維持している事になり、この両者の音程構造の鏡像を下行形に維持するだけで構わないのですが、それは唯単に上にも下にも同様の連鎖を繰り返す事になるので三全音を維持している音程関係が6組あるという事はその時点で半音階を形成しているという訳です。Dドリアンの三全音忒いのG♯ドリアンを想起している以上、その時点で半音階を満たしている訳で当然なのですが。そうして、[des] [cis] という異名同音を別物と解釈した時は自ずと微分音をも視野に入れる事が可能となり、同様に [eis] [f] という異名同音も別種と取扱える事の出来る可能性を秘めている訳です。

ドリアンおよびリディアン夫々の第4&6音の変応をまとめるとハ長調の音組織内に於て、幹音 [d・g・h] が [des・ges・b] と変ずる事を意味するので(※ドリアンの第6音とリディアンの第4音はコモン・トーン=共通音)、それらの3音から1音ずつを拔萃した旋法を想起するばかりではなく、2音および3音を変じた旋法を形成させる可能性も秘めています。但し、[des] を含める時はドリアンの鏡像関係を活かす事は出来ないので、三全音忒いの複調関係として同じモード・スケールを随伴させる見立てが必要となる為、2音の変応の同時使用の際は [ges・b] の可能性としてだけしか今回は取り上げません。つまり [des] を含んだ [des・ges] および [des・b] の可能性を茲では棄却して語る事になるのでご容赦下さい。

そうした特殊な事情で [ges・b] の2音を変応させた状況として例示するのが次のex.8という風になり、上行形にはCミクソリディアンの第2モードを生じ、下行形にはその鏡像形となるBナポリタン・マイナー第3モードを生ずるという事になります。

[des・ges・b] の3音をまとめて使った例が次のex.9となる訳ですが、上行形にはB♭マイナー・ジプシー第3モードを生じるという訳です。B♭マイナー・ジプシーとしてB♭音をフィナリスとした聞き慣れない音階を例示しましたが、このB♭マイナー・ジプシーの第2音=C音をフィナリスとする旋法を、アンリ・ウーレットはオリエンタル・スケールとしてルネ・ルノルマン(アンリ゠ルネ・ルノルマンの父)著『A Study of Modern Harmony』にて触れているのは偶然ではないでしょう。決して偶然ではないという示唆を見る人が見れば、[des・ges・b] という変応を対位法に於ける変応のそれと重ね合わせるからであります。

それならば下記に挙げるex.10にCオリエンタル・スケールという物を見てみる事にしましょう。第2・5・7音が幹音から変じているという状況があらためて判りますが、音階の第5音は主音から完全五度の位置には存在せず減五度である為、属音の機能を伴わせる事ができません。まさに旋法的であるのですが、第5音を根音に3度堆積の和音で長三和音 [ges・b・des] を得るというのは非常に興味深い点であります。何故なら、対位法の変応となる音を十把一絡げにして和声的に導引するならば原調の属和音に対して半音下に移高された長三和音を得る訳ですから、原調を維持したまま2つ目の調として、これらの変応された3音を和声的に用いた時は「G△」と「G♭△」を同居させる為の根拠が容易く得られるというのは注目に値するかと思います。

今度は「旋法」の側から分析する事にします。通常、無半音五音音階の事を界隈では「アンヘミトニック」と呼びます。次のex.11aは、アンヘミトニックとして知られる物で、完全五度音程の累積に依って生ずる5音列であります。これらアンヘミトニックから得られた5音はペンタトニックとして、5音のいずれの音を5者5様のフィナリスとして振舞う事が出来るというのも特徴であります。

調的に振舞う事の出来るアンヘミトニックでありますが、5音列として生じている5度の連鎖を音律や半音階の側から対照させた時、各完全五度音程は依存し合った「張力」で均衡を保っていると考える事が可能であり、その均衡の中心は [d] 音にあるという事をあらためて確認する事が出来るかと思います。

即ち、全音階の世界に於て「対称」構造の世界観を見付ける用にしてDドリアンを見出した様に、全音階というヘプタトニックを確定していないアンヘミトニックの状態であっても、先の5音列は [d] に対称の中心を見出す事が出来るという訳です。

そうした件を勘案しつつ今度はアンヘミトニックに対して5度の連鎖が巧みに配分される様に三全音を附与して「全音階」を得る事にしましょう。ここで注意してもらいたい点は、アンヘミトニックに対して完全五度音程をキープしたまま三全音を附与、という事であります。余談ではありますが、半音音程を有する音階は総じてヘミトニックという風にして分類されて呼ばれます。

「三全音の附与」が示唆している物は、単に全音階という音組織を得る事ばかりではなく、それ以上に重要な見立てとして、アンヘミトニックに対する三全音の随伴、即ち半音階の為の音社会の導引という事を意味しているのです。それが次のex.11bという事になります。

三全音という音程は「半オクターヴ」、つまり完全八度を2分割した物という事を意味します。その半オクターヴをアンヘミトニックに加えたという訳であります。極言するならば分割する数は扨置き、アンヘミトニックに対して他の等分割音程や等比関係にある鏡像音程を附与しても好いと考える事が可能となります。この場合アンヘミトニックから見て附与された三全音の位置を規準にして新たなる等音程構造を附与したりすれば良いという解釈にも繋がる訳です。

ブラッハーが端的に纏めた対位法に於ける変応のそれらの各音が、どのようにして変応されているのかという状況を和声的に見てみる事にしましょう。判り易く全音階の属和音を基準に確認してみてみると次の様になります。

ex.12a

基準となる属和音の形です。

ex.12b

属音 [g] を根音とする硬減三和音です。これに三全音音程間隔で随伴する [des] を根音とする硬減三和音を想起すると、その構成音は [des・f・ases] となり、A♭♭は異名同音でGと変わらぬ事となるので、[g] を主体に見た場合は基の硬減三和音に短七度が附与された「G7(♭5)」という状況となり、[des] を主体に見立てた時は [h] を[ces] という風に異名同音に読み変えて「D♭7(♭5)」を生む可能性を秘めた物となります。

ex.12c

複調を前提にした場合、ひとつの声部が幹音から「Gm」に変じた事を意味するので、もうひとつの声部で生ずる同位和音が「G△」である以上、同位和音に於てメジャー・トライアドとマイナー・トライアドが混在する和音を導く事に繋がります。

ex.12d

和声的には属和音から [ges] として変じた物であるも実質的には「Bm」を得た状況になります。同位和音として複調関係にある和音を見ずに原調で生ずる「Am」と変応した事で得られる「Bm」という風にして短和音のポリコードの導引が容易く得られる状況を見る事ができます。

ex.12e

和声的には「Gdim」(または「Gm(♭5)」)を得ている事になるので、結果的には属音が他調の導音へすり替わった状況と見做す事が可能。即ち調域は原調から短六度隔てた♭Ⅵ度調へ移旋した状況を生むと解釈可能。

ex.12f

和声的には「G♭aug」を形成する事になるも、異名同音を移置【いち】させれば増三和音の各音を根音として曲解させる事も可能。いずれにしても原調のダイアトニック・コード群が副次ドミナント化した時に、それに随伴する様にしてこの音脈を用いれば結果的には、ネット界隈で能く謂われる所の「分数aug」を容易く得られる状況を導引する事になります。

ex.12g

原調の属和音に対して等しく半音下方に長三和音を得る「G♭△」を生じているので、ポリコードの解釈としてはストラヴィンスキーの『春の祭典』やドビュッシーの『ペレアスとメリザンド』などの長七度忒いの和音の音脈を得られる状況を導引する事が可能。また、原調が「Ⅰ」を固守しているならば三全音複調型としてのポリコードを得る事も可能となります。また、二つの調域が上下に長七度忒いとなる必要はなく、ブレッカー・ブラザーズでは調域が短九度を生ずる様にして「G△/G♭△」を得る様にして和音構築を試みている例もあります。

斯様にしてドリアンとリディアン夫々の第4&6音の変応に依って得られる「新たなる音脈」のそれは対位法からのアイデアに依る物であるという事がお判りいただけたと思いますが、リディアンとドリアンという各モードから変応する音を確認する事にしてみましょう。

まず、Fリディアンの第4&6音の2音が変ずると音階としてはFハーモニック・メジャーを生ずる事になるのですが、それが次のex.13の例となります。

Fハーモニック・メジャーはFリディアンの第4&6音を変じた物ですが、1音だけ変応させる場合も当然視野に入る事となり、結果的にそこから得られる総和音は3種類存在する可能性がある訳です。それを示したのがex.13の譜例右部分に用意した3つの総和音の例となる訳です。

Fリディアンから [b] として第6音が変じた時は結果的に「1」の様にFアイオニアン・トータルを生じている事になり、同様に「2」の総和音はCベイルバハール・サート・スケールの第4モードの総和音を得ている事になるという訳です。お判りでしょうが、Cベイルバハール・サート・スケールはGミクソリディアン♭5thの第4モードという別の呼び方でもあるとう事はあらためてご注意いただきたいと思います。加えて「3」の総和音はFハーモニック・メジャーの総和音という事になる事となります。

次はex.14に表わす、[d] 音をフィナリスに採ったCミクソリディアン♭5thの第2モードから生ずる総和音を挙げる事になります。この音階から得られる [ges] を包含する総和音は「4」のDマイナー・ビバップ・ヘプタトニックとしての総和音になります。同様に「5」はDエオリアン・トータルとしての総和音を生じ、最後に「6」はCミクソリディアン♭5thの第2モードの総和音を生ずるという事になる訳です。

幹音に生ずる全音階としての対称構造がDドリアンだった事を踏まえると、たった1音の変応として [h→b] と成せば調域が自ずと下属調の調域としてDドリアン→Dエオリアンとなるのは明白ですが、対位法的発想を視野に入れていれば少なくとも原調を基に属調と下属調へ転ずる事は何も珍しい事ではありません。そうした他調の混在は適宜ムシカ・フィクタを伴って移旋するのであり、こうして変じた音は原調と併存する事で複調を生じつつ、その変じた音を和声的に応用するという事が対位法のアイデアを活用という意味なのであります。

こうした状況をあらためて勘案すると童謡「ずいずいずっころばし」は対位法的書法で書かれた物ではない物の、変応するそれが対位法の影響に依って生ずる変応が活かされた「移旋」で曲想は譱い意味で揺さぶりをかけられて作られている物と考える事が可能なのです。

なお余談ではありますが、これらの譜例をFinale(楽譜編集ソフト)で編集する時、通常のスペーシングの設定を施している場合、変化記号の有無に伴って微妙に他の音列との音符の配置が他の旋法の五線譜とズレしまう物です。これを回避して他の五線譜でも音符の配置が垂直で揃える様にするには、Finaleのフレーム編集コマンドで2つ有る「スペーシング」のチェックボックスを解除する必要があります。

本題に戻りますが、ジャズ的アプローチを基とする際、トニック・マイナーであろうともそれにドリアンを充てる事は珍しくありません。寧ろナチュラル・マイナー・スケールを充てて線的に「♭6th」を呼び込む時の方のそれが、重々しい如何にもな短調観が煩わしく思えてしまいかねない程でもあります。

その上で「複調的」な見渡しとして先のドリアンへの嘯きを深く分析すると、例えばイ短調(ex.15a)でのトニック・マイナー「Am7」をAドリアン(ex.15b)として嘯いたという状況な訳ですから、嘯く前の原形としてEエオリアンを暗々裡に生じさせてしまうのはお判りいただける事でしょう。嘯きさえしなければAエオリアンのままで良かった訳ですが、嘯いた事で音楽の世界に於て「二義的」な状況を生んだのですから致し方ありません。

そうした「複調」を実際に併存させるという前提に基づいて語る事にします。最初にAm7というトニック・マイナーとしてのコードが在った時、同時にコモン・トーンとして [e・g] を共有する様にして「Em7」というコードが仮想的に生じているという風に想起する事にしてみましょう。状況としては属音をコモン・トーン(=共通音)にして同種のマイナー7thコードを随伴させる様にして想起している訳ですが、対位法的アイデアから見れば、原調に対して属調を複調的に見立てて併存させている状況となる訳です(ex15c)。

Am7が下方にあり、[e・g] を上方に共有させながら併存させると次のex.16aの様にコード単体で垂直的に見るだけだと「Am11」を見ている状況に過ぎないかもしれませんが、単一のモード・スケールからマイナー11thコードが生ずる状況と複調としてAm7とEm7の併存が和声的に「Am11」を生んだとしても、そのコードから生ずる2種類のモード・スケールとは全く異なる状況を生ずるというのはお判りいただけるかと思います。少なくともAm7を基本に捉えた場合、Em7は属調から生じているという訳なのです。

何年か前に濱瀬元彦の著書『チャーリー・パーカーの技法』が話題になりましたが、和音構成音をリラティヴに追う事で分散和音からアドリブ・フレーズを創出するという例示があった物です。チャーリー・パーカーの場合は属十三、副十三を想起した上で、基となるコードのルートを「15度」という風に転化させた上で [15・13・11・9・7・5・3〜] という上から下への分散和音で目紛しいテンポでのコード・チェンジに対応した訳であります。言うなれば「Am11」を次のex.16bの様にして見る事も可能という訳です。

扨て、「Am7」というトニック・マイナーを基にした上で、このコード上で「Em7」の分散フレーズを充てるのはアヴォイド・ノートも何も無く誹りを受けずに用いる事の出来る物です。複調を視野に入れさえしなければ、「Em7」という和音構成音に留めておくか、属調からの転用という最大の特徴である原調の下属音が半音上行変位した音を用いない限りは単一の調性のアプローチとして耳にする事が出来る事は明白です。

とはいえそのようなアプローチは最早卑近であるが為に、対位法的発想を適用しようと企てているのが今回語っている事なので、少なくとも複調のアプローチを確認出来ない限りは読み手の方も対位法的発想をなかなか掴みづらいかと思います。

それでは次のex.17を確認してもらう事にしましょう。この譜例は複調のアプローチでありますが、フレーズ冒頭は主体となる原調のAm7の分散から始まり、2拍目はEm7の分散という風にして始めております。唯、それら和音構成音とは全く異なる「逸音(逸行音)」が、各拍の和音構成音に対して1音ずつ附与されている事がお判りかと思います。

それらの逸音 [b(英名:B♭), es(英名:E♭)] はAm7の分散側に [b] が随伴し、同様にEm7の分散側に [es] が随伴しているという事がお判りいただけるかと思います。

実はこのアプローチ、チック・コリアが「King Cockroach」のブリッジ部で展開しているアプローチで、これまで私が説明して来た「Ⅰ- ♭Ⅱ- ♭Ⅴ」の解釈とは異なる角度から分析した見立てなのであります。過去の説明と違うのは、今回は対位法的和声という重要なテーマを掲げている為、対位法的発想から対照させる必要があったからであります。音楽は基本的に、調性という機能和声的な側面から対照させた時には一義的な分析となる物ですが、機能和声的ではない偽終止的進行や半音階社会を標榜する社会では多義的な解釈が可能になるので単一の調性を取扱う時の様な厳格で一義的な解釈とはならない物です。

参考主要ブログ記事

硬減和音とドミナント7th Flatted 5thの同義的解釈

類似ブログ記事

非音階固有音という「滲み」

硬減和音が掠め取る

13thコードを想起したジャズ・アプローチ

ミクソリディアン♭5thスケール

機能和声社会にしても、それを単に旋法的に照らし合わせれば恣意的に調性を避けて分析する事が可能な訳ですから、ムシカ・フィクタを生じていない箇所を拔萃して「この箇所は旋法的だ」と強弁する程度の恣意的な分析はいくらでも可能です。とはいえ、目紛しい転調やクロマティシズムを標榜する社会では、そうした世界観と比してより一層多義的になるという事を意味しているのであります。和声体系が整備される前は対位法が君臨していた訳で、旋法の持つ性格は長調と短調よりも更に多彩さがあり、複調を容認していたという事も念頭に置けば、いかに和声法が調性を一義的に捉えようとしているかがあらためてお判りいただけるでしょう。

和声を用い乍ら複調にまで視野を広げる為に対位法的発想を用意する。これが今回の最大のテーマであり、こうした世界観から生ずる奇異な和声の醍醐味を知る為に順を追って語っているという点はあらためてご理解いただきたい所です。

本題に戻って今一度譜例ex.17を確認してもらいますが、Am7に随伴する [b] はAm7のルートの半音上に存在する事になります。他方、Em7に随伴する [es] はEm7のルートの半音下に存在するという事になります。とはいえ双方とも下行導音・上行導音としては機能していない所もまた注目しておく必要があります。

通常こうしたノン・ダイアトニックとなる和音外音が忍ばされる状況を考えると、 [b] は [a] に下行導音として進もうとする物ですし、同様に [es] は異名同音的に [dis] と成した上で [dis→e] と進もうとする物です。とはいえ何れも導音の形は採らずに逸音として存在する物でありますが、この逸音は関係調の関係からも非常に周到に用いられている音脈である事があらためて判ります。次にTonnetzを見てもらう事にしましょう。

今回示したTonnetzは縦方向に対して淡い垂線を附与しておりますが、これは半音階となる音程関係を示している物であります。その意図というのは、半音階が「隠れた音脈」という事を見抜く為でもあります。御覧の様に今回のTonnetzには水平軸として7本の軸を充てておりますが、半音階としての音脈は水平軸を1本跳び越して生じているので、この「近しい」関係が視覚的には峻別しにくくなってしまっているのを補う狙いがあるからです。

加えてTonnetzには何も12等分平均律という事ばかりを指し示すという不文律を背負った物でもなく、例えば最上段の水平軸にある [g] を見てもらう事とすると、斜め右下方に1段ずつ降りて上から5番目の水平軸(下から3番目)に移ったら更に右へ完全五度音程の2つ隔てれば [a] がある事がお判りかと思いますが、茲での両者の音程関係は「1オクターヴ+短七度=2200セント」という距離を持つ事を意味しております。これら両者の音を直線で結んだ場合、例示される音網とは異なる線を映ずる事が可能ですが、その線分の中央に [gis] が現われるのは、丁度中間地点が1100セント=長七度になるからであります。この線分を仮に4等分した位置を見ればそこには12等分平均律に相当する部分として音は現われないものの、実際には「550セント」の所を通る事を示すのであります。同様にして先の仮想的な線分を3等分すれば「733.33セント」の位置が現われる事になり、近傍として四分音(24等分平均律)の750セントの位置関係も凡そ掴む事が可能となるので、この様な微分音社会での音程関係も判るものなのであります。

Bohlen-Pierceスケール=BPスケールを参考に、先の2200セントを5等分すると単位微分音として440セントを得る事になります。これは24等分平均律では450セントの近傍となるので、基本音から見ると下属音よりも50セント低い所謂ヴィシネグラツキーの云う「短四度」および 'Super-major 3rd' を得る事なります。微分音および中立音程を視野に入れるという事は、協和・不協和音程も十把一絡げにして其処から等分割をするという事の「対称形」を生じさせる事で得られる物ですので、対称と分割というのは非常に深い示唆がある物なのです。

扨て今一度本題に戻りましょう。随伴する2つの逸音の続きです。Am7に [b] が伴い、Em7に [es] が伴うという物です。そこで先のex.17を今度はTonnetzの側から眺めてみると、その近親関係があらためてお判りいただけるかと思います。

最初の逸音 [b] は1拍目5連符の最後の音に現われる事になります。この時Tonnetzの側では最上段の水平軸の [b] と併せて上から5段目(下から3段目)の水平軸の [b] も赫く例示している事がお判りかと思いますが、この意図は、[a] を奏した直後にある最近接となる半音音程である [b] を縦軸で表わされる [b] を示すと同時に、その [b] の近親関係としてオクターヴ移高させて [g] の近傍にある [b] を示しているのです。上から5段目に見せている [b] は実際のフレーズの物理的な音程関係とは異なるのですが、近親性を示す為に敢えてオクターヴ移高させて示したのです。

すると、移高された [b] に隣接して存在している [d] が新たなる分散フレーズを生じ、2音目の逸音 [es] は矢張り、当初の [g - e - c - a] の線に隣接する近親関係として存在している事が確認できるのです。

2つの逸音 [b・es] の音程関係が完全四度/完全五度の音程関係という所も偶然ではありません。仮に対位法的に挑むとすれば四声自由対位法にて定旋律にAエオリアを想起した上で属調Eエオリアンを伴わせ、Aエオリアンから見た平行長調となるCアイオニアンの同主調=Cエオリアンおよびその属調Gエオリアンという音脈を辿る事で、Am7+Em7に対する2つの逸音 [b・es] の関連性を見付ける事が出来る物です。

無論、厳然たる対位法は各旋法の第5音を一旦の極点として線的に形成しようとするので、あからさまにマイナー7thコードの分散フレーズとして形成している原形のフレーズから対位法の世界とを同じ俎上で比較する事は出来ませんが、対位法の視点を和声に持ち込むというアプローチとして見る事に何の誹りを受ける事もありません。寧ろ、ジャズ・ハーモニーが舊來以上の発展を遂げるのであるならば対位法的視点で複調を視野に入れる事は非常に重要な事であるとも謂えるのです。なぜなら、ジャズ界隈というのはマイナーをドリアンで嘯いたり、メジャーをミクソリディアンやリディアンで嘯く事をしているのでありますから、この嘯きは立派な変応なのです。とはいえその変応が複調の副産物として多様なハーモニーを生ずる事は稀で、いずれかのモードを一義的に見ようとする事でアヴォイドおよびアヴェイラブル・モード・スケールというのを想起した上でヘプタトニックとして限定してしまうのが殆どであるという状況がジャズを卑近な物にしてしまっているというのが実際でありましょう。

真なる意味で複調を視野に入れている場合は、アンサンブルに対してソリストが異なる調域となるモードを想起してアプローチを採る位のもので、異なる調域のハーモニーが混淆とするハーモニーを得ているジャズは意外にも少ない物です。裏を返せば、ジャズが整備して来たコード表記体系に当て嵌まらない演奏の実際は複調の視点から分析すれば繙く事が可能であるとも謂えるでしょう。

チック・コリアのアプローチというのは、単一の調性から曲解すれば「Ⅰ- ♭Ⅱ - ♭Ⅴ」をルートとする硬減和音を想起すれば好いと過去に語っているのは、硬減和音という「♭5th」という状況が三全音の随伴を伴わせる事を示唆するからであり、これらから生ずるノン・ダイアトニックとなる音はフィナリスを同一とするミクソリディアンとエオリアンの併存からも得る事は可能だという事でもあり、換言すればⅡ度調との複調でもある訳です。定旋律に対して下属調と属調が併存する場合、下属調と属調がⅡ度調の関係にあるという事を思えば、その様な視点からも得られる音脈でありますし、今回の様に対位法的視点とTonnetzからもあらためてその近親関係が別の視点からお判りいただけるのではないかと思うのであります。

複調的なる視点を好意的に解釈すると、主音上の属和音という状況も見る事が出来ます。主音上の別のファンクションとなるつまり、ドミナントへ行こうとしないサブドミナントが在っても良いのですが今回は主音上の属和音というケースを次の例で見てみる事にしましょう。このYouTube譜例動画は、チック・コリア・エレクトリック・バンドの1stアルバム収録の『Silver Temple』で、発売当初はレコード収録されずにCDのみ収録されるトラックでありました。

冒頭1小節目のコード表記は「Eaug(♯9)/A」という風に私は充てておりますが、ハル・レナード社の楽譜では茲を「Am(+7)」と注意喚起をする様に充てております。というのも茲の箇所では下主音 [g] を右手の旋律と左手が奏する導音 [gis] が併存しているに外ならないが故の表記なのでありましょう。とはいえハル・レナードの楽譜は本人監修ではないのでこの様な甘い分析になっているのでありましょうが、下主音としての [g] が主体として先行している以上、左手の [gis] はこれがきっかけとなり後続小節への半音下行クリシェとする物で、この [gis] は逸音であり、カンビアータと解釈し得る和音外音であります。

逸音は楽曲に彩りを加える重要な要素となるものですが、茲は主和音に導音と下主音が併存する状況を甘受しつつ、より柔軟に同度由来の音が和声的に存在してしまう状況を捉えて主音上に属和音があると考えた方が適切であろうと私は解釈します(※換言すれば、主音上の属和音という状況を勘案した時に同度由来の音の併存は奇異な状況ではないという事を同時に意味する)。主音 [a] 上に属和音がありますが、それは属和音が増三和音に変化しつつ増九度(=♯9th)が付加されたと思った方が良いでしょう。augが意味する増五度は決して [c] ではなく [his=B♯] であるので、A音をルートとするコードの第3音ではないのです。ですので「Amなにがし」というコードとして解釈をする必要はなく、[a] は単なる下部付加音(※=別名:オンコード)として解釈する必要があるので譜例動画の様な表記に伴い、下部付加音 [a] は後続への掛留として一貫性を保っているという事も同時にお判りいただけるかと思います。

茲で漸くラボリエル御大の 'New Bass Concepts' の和声付けに関して語る事となります。何しろ今回用いた「奇異な」コードの説明には、先の様な対位法的見渡しが前提に無い限り理解は困難であろうと思ったので縷述する事となってしまった訳です。

ベーシストが4弦ベースを用いて使ってコードを奏するという意味を最大限に酌むならば、最も低い音はルートか第5音が殆どの事であるでしょうし、二声ならば低声部が3度である事もあるかもしれませんが大半の場合ルートを最低音に採る事でありましょう。とはいえラボリエル御大が採るルートの意を完全に酌んでいる訳ではなく更なる和声的発展として解釈した和声付けを行なったのが今回のデモであります。過程では複調を想起した物もありますし、副十三や微分音を用いた物もあるので詳細な説明が必要であろうと思い、単一の調性だけからでは見えない側面を語るには丁度良い題材であるのであらためて語って行こうと思います。

譜例動画の冒頭は弱起で「F♯△9」を示しております。このコードはおそらく御大自身もこれを想起している事でありましょう。

2小節目での「B△9」ですが、4拍目に [d] と変じているのがお判りかと思います。御大だけの演奏ならば4拍目は局所的に「Bm△9」と成している様に思われるかもしれませんが、私は茲を「B△9」を下に置きつつ上では「F#△7aug」を想起しております。譜例動画の方では「B△9」でコード表記を済ませているものの、その複調の意図は楽譜の方で示しているのでお判りいただけるかと思います。

単一の調性としての側面からコード表記体系ありきで判断してしまうと、[cis・d・dis] の共存は有り得ないのでありますが、[d] は実際には先行和音の余薫が半音高く変じた [cisis] 由来としての音であり、そこに [cis・dis] が更に附与されているという状況なのであります。つまり [cis・dis] と [cisis] の調性は同一ではないのであります。

3小節目の「Fm13」ですが、一般的なコード体系としてマイナー13thコードというのは〈13th音こそがアヴォイドだろう〉と疑念を抱かれる方も少なくはないでしょう。何故ならこの副十三和音は三全音を包含するのであるからして属十三和音の転回形とも見做しうる物だからです。故にマイナー13thコードというのは三全音の誘引により後続への協和を欲する状況を生むドミナントに等しい物と変わりないというスタンスを採るのであるならば有り得ないコード表記である訳ですが、私は忌憚無く用いているのでありその辺りを説明する必要があります。

輪唱(カノン)の状況を考えてみましょう。先行句と追行句が同時に重なる部分に和音諸機能が同一である事は稀であり、ドミナントとトニックが重なっている時もあれば、トニックとドミナントの主従関係が倒置となって入れ替わっている状況もありましょう。

譜例動画に於てカノンは生じていないものの、複調を視野に入れている状況で互いの音組織の共通音として「副十三和音」を生じた姿としてマイナー13thコードを生じていると強弁する事は可能ですし、先述したアンヘミトニックとヘミトニックを語った部分の旋法的な中心の振舞いを今一度思い起こしていただければ、フレージングのそれをモーダルに演出しようとするならば、それに伴う和声が総和音であろうとも旋法和声として移ろわせる事を主眼に置くとすれば、こうした和音の選択も当然視野に入るのであります。それを踏まえれば、コードの響きありきで「マイナー13thコード」が在る時、それに随伴するフレーズは寧ろモーダルに演出される方がベターであると謂えるのです。

また例として、「Dm13」というマイナー13thコードが在る事を想起した時の全音階の音組織はハ長調であり且つその調域の属音は [g] にある事を勘案するならば、属音を変じてしまえば調的な地位を奪う事となります。では属音 [g] を [gis] でも好いですが私は後述する和音の為に [ges] に変ずる方策を採る事とします。先の例示した「Dm13」のルート [d] から見た [ges] は減四度でありますが、鍵盤やフレット上では長三度の異名同音として同じ音が鳴ってしまいます。今回はこの減四度を微分音的な視野で解釈するという方策を採るという事も併せて後述する事にします。

なお、マイナー13thコードの使用例としては実際に存在します。中でも私がお薦めする曲がジョージ・デュークのアルバム『Faces in Reflection』収録の「Faces in Reflection No.1」の曲冒頭からの「Am7(13)」が顕著であろうかと思われます。総和音(=ドリアン・トータルとしての)ではありませんが、[c・fis] という和音構成音が立派な三全音包含であるので、充分に機能和声を踏み躙った偽終止的進行および半音階社会を目指す為の挑戦的なコードである事は明白であります。

折角の機会なので「Faces in Reflection No.1」を紹介ついでに冒頭のコード進行を語っておきますが、これはTwitterの方でも呟いた事があるものの、ツイートの方では掛留で済ませて小節後半の弱勢に現われるトゥッティの部分のコードを充てなかったのでありますが、今回次の様にあらためてコード譜を例示しておく事に。

「Faces in Reflection No.1」で特徴的なのは7小節目のF♯マイナー7thダブリー・ディミニッシュト5thという重減五度を用いたコードでありましょう。異名同音に還元してしまえばマイナー7thコードのomit 5thに♮11thを加えた状況でもあるのですが、重減五度として見立てた方が複調を視野に入れた曖昧なコードとして際立つ為このような解釈をしております(※マイナー7thダブリー・ディミニッシュト5thコードは第3音=短三度と第五音=重減五度との間に減四度となる和音外音の存在を示唆する)。

8小節目にはC6の5度ベースが現われますが、何より重要なのは9・10小節目で生ずる半音忒いのポリコードでありましょう。通常、半音忒いのポリコードはハーモニック・マイナーをモードとする♭Ⅵ度とⅤ度それぞれの長三和音同士で成立しやすい状況ではあるものの、そのポリコードを単に一義的にハーモニック・マイナーを充てるそれと、複調的に上下それぞれの長三和音に対してメジャー or リディアン or ミクソリディアンを充てるアプローチと比較すれば、随伴するであろうフレージングのそれらにはハーモニック・マイナーとして一義的に捉えた物とは雲泥の差があるのは明白でありましょう。♮Ⅶ度調として見做しうる事も可能ですし♭Ⅱ度調として長七度(または短二度)忒いばかりではなく、ブレッカー・ブラザーズの場合は冒頭で述べた様に短九度(転回還元位置は♭Ⅱ)調としてのポリコードを充てたりするのが顕著でもあります。

この様な例からも、調性を愚直までに一義的に解釈をしないという前提で音楽を構築するならば、そこで生ずるコードは一般的に使用する体系の物よりも多様化する珍しい用法を確認し得る状況を生むという事になる訳でもあります。

茲で本題に戻り、ラボリエル御大のデモ曲の「E♭△9」を語る事にしますが、これについては特段珍しい事はしておりません。珍しいと謂えるのはその直後の小節「Gm69(on Cセミフラット)」を挙げない訳にはいかないでありましょう。

この「Gm69(on Cセミフラット)」の下部付加音を仮に「C♮」に戻してみましょう。するとこの場合の同義音程和音として「C7(9,13)」とする事も可能ですが、私が意図するのはこのコードから変じた響きではなく、下部付加音は寧ろ「C♭」異名同音で謂うならば「B♮」に近しい物を意図しているのです。ところが「Gm69(on C♭)」という風にやると、[ces・b] の響きが徒に剡い感じに聴こえてしまうのです。その長七度関係が硬く感じる訳です。

無論、その長七度関係は先述の「Faces in Reflection No.1」での半音忒いのポリコードと同様の「硬さ」を演出する物でもありますし、そうした響きの剡さは他の色々な曲でも用いられたりする物です。『春の祭典』『ペレアスとメリザンド(ドビュッシー)』や先述の「Faces in Reflection No.1」をはじめ下記に例示する曲を挙げる事が出来ます。

他にも「Elastic Dummy」のイントロ冒頭(坂本龍一作曲)やチック・コリア・エレクトリック・バンドの1stアルバム収録の「City Gate」イントロ冒頭の「C7(♯11)/D♭」は典型例でしょう。他にもスティーリー・ダンのアルバム『Two Against Nature』収録の「Almost Gothic」での「D7/E♭」やマイケル・フランクスのアルバム『Time Together』収録の「Summer in New York」の「B△/C△」など枚挙に暇が無い程であります。

少なくとも私にとっては、上で鳴らされる「Gm69」を比較的柔和に、且つ虚ろに聴かせたいので決して「Gm69(on C♭)」ではなく下部付加音は「Cセミフラット」なのであります。

そのCセミフラットは、和音本体「Gm69」のルートから見れば450セント相当の位置にあるので、真なる意味での減四度でもある訳です。その減四度は四分音体系では短四度という特殊な呼称でもある訳ですが、この450セントという音程関係は先述した様に2200セント=1オクターヴ+短七度を5等分して得られる近傍の音程でもありますし、1800セント=1オクターヴ+三全音の4等分でも得られる音脈でもあるという訳です。つまり、三全音に対して等音程を得ているのでありますからドミナント7thコードに内含する三全音に対して等音程および等比構造の対称形を充てるという事も先述した様に、こうした音脈を目指すのは何も物珍しく微分音という中立音程を用いたいばかりではなく、この様な関係性を利用しているからなのであります。

そうして小節を進めて、次は7小節目(実際のデモの小節番号ではなく譜例動画での小節数)のグリッサンドに細かな符割で破線スラーを充てている所をオーギュメンテッド7thコードの2度ベースのパラレル・モーションを充てているというのが少々変わっていると言えるかもしれませんが、特段変わった事はしておらず、あのグリッサンドにどうしても和声感を附与したかった意図を感じていただきたいのです。所謂一般的な解釈として「ノー・コード=N.C.」という解釈で逃げるには勿体無いグリッサンドなので、こうしたコード表記を充てたのです。

直後の8小節目の御大をはじめ多くの方はドミナントを映ずる事でありましょう。私は「Ⅴ7/♭Ⅵ」の形を固守するという立場を採ったので半音忒いのポリコードとなる方の響きを重視したのでこの様になっております。後続和音は「Ⅰ」を標榜しているのは疑いの無い所ですが、あからさまに「Ⅴ」感を演出したくなかった訳です。

続いて譜例動画9小節目の「Gm11」。御大は「Gm9」を標榜しているでしょうが、更にそこに重畳しく且つマイナー11thコードの猛々しさを出したかったので11th音を附与した訳です。

直後の10小節目は奇異なコードです。「D13(♯11)/B♭」つまり、D音をルートとする長属九に♯11thと♮13thが附与されているという事はこれでヘプタトニックが充塡されている状況となります。通例ではこのコードに内含する完全五度音を省略する物ですが、ジャズ・ヴォイシングでは5th音周辺にある11thおよび13thで生ずる「硬い」響きを得る為に省略しない事もあります。省略されない場合、アヴェイラブル・モード・スケールとしてヘプタトニックを羅列する事が出来て7音は充塡されているにも拘らず更に和音外音となるB♭音を加えている訳ですから、これは明らかに単一の調性では眺めていないのであります。

この奇特な状況を三層構造として分数の分数コード、数学的には Complex flaction という状況で見ると「E7(♭13)/D△/B♭」という風に解釈する事が出来るのです。つまり「D7なにがし」とも同義音程的に解釈し得るコードの上にはE音をルートとするオルタード・ドミナント・コードが併存しているという状況を見る事が出来る訳です。つまり互いのドミナント7thコードはⅡ度/♭Ⅶ度調との調域で生じたポリコードとも「曲解」しつつ、そこに下部付加音を上部「E7なにがし」の三全音関係にある「B♭」を充てているという訳です。いわばアニソン界隈で云う所の「分数aug」とも言えるでしょうが、それを複調で使っているとも解釈する事は可能でしょう。

ヘプタトニックとして充塡されている状況に対して更なるノン・ダイアトニックな音が埋まる状況は、調的には飽和し乍ら逡巡しているとも言えるでしょう。とはいえ垂直的なハーモニーの後続が機能和声的で無い事が功を奏しているとも曲解する事が可能でありましょう。

加えて「D13(♯11)/B♭」は、御大のベースのハイ・ポジションのセッティングに起因する為、12等分平均律からはやや大きめに変化する微分音としてデモは実際に奏されております。幸か不幸か、これがまた巧い事四分音の近傍にあるのです(笑)。ですので「Gセミシャープ」を充てているのであります。疑問に思われる方は御大のデモのそれを能く採譜してみて分析してみて下さい。私の言っている事が出鱈目ではない事がお判りいただけるかと思います。この微分音を活かす為の「D13(♯11)/B♭」というコードであるという事はあらためて述べておきたい所です。弱勢にある音価の短い微分音と雖も、この音の存在感は看過出来ません。

11小節目の「D♭7(♯9, ♯11)」ですが、このコードは下にメジャー・トライアド、上に短三度上のマイナー・トライアドがある様にして聴く事が可能なので、同義音程和音のポリコードとして解体すれば「Em/D♭△」という風に見做す事も可能となる訳です。この様な、ドミナント7thコードに♯9thと♯11thのオルタード・テンションに更に♮13thを附与すると更に独特で趣きのある典型的なジャズ・ヴォイシングとして耳にする事が出来る物ですが、私の世代では三保敬太郎の手掛けた「11PMのテーマ」オープニング・バージョンのアコベのダブル・ストップも併せた終止和音が脳裡を過る物でありますが、♯9thの上に♯11thがあるという響きはとても重要な響きであると共に、上と下で両義性を醸し出させる雰囲気を巧みに演出および感得可能な物としてあらためて述べておきたいコードであります。

オルタード・ドミナント7thコードに伴うテンション・ノートから生ずる同義音程和音としての想起が通常為されないのは、そのドミナント7thコードが調的に後続和音へ進行する為の体である事が殆どであるという理由に外ありません。こうした件を念頭に置いておけば、11小節目の3拍目以降での「B♭11」を見ればあらためてお判りいただけるかと思います。通常、ドミナント11thコードというのは、表記体系としてその様な状況を捉える物として容認されている物の、ドミナント・コードから見れば下方五度進行を採る為の進行先のルートを先取りしている状態ですから進行感に乏しい訳です。

この「進行感の乏しさ」という状況は、裏を返せばワン・コード系の状況に於ては逆に容認される表記体系でもある訳です。本位十一度音を纏うドミナント11thコードをポリコード的解釈で見れば自ずとお判りになる様に、「B♭11」は下に「B♭△」上に「A♭△」を具備するポリコードとして解釈し得る物でもあります。このポリコードを「複調」的に捉えた時と、上声部にリディアン&下声部にミクソリディアンという風にして単一のモードという音組織で済ませる解釈とは丸っきり意を異にする物ですので、「B♭11」というコードがあった時、特に今回の私の場合はどういう状況を喚起しての物なのか!? という事に最早言葉は要らないと思います。

また、複調を視野に入れずともワン・コード系の曲の特徴として挙げる事の出来るひとつの要素として、それがリフを形成している場合は概して第3音(=上中音)を通る際に第4音(=下属音)を経由してリフを形成する事が多い物です。和声的に見れば長調主和音から見た下属音は大概のケースではアヴォイド・ノートですから、その音の存在だけで他のコード由来の音の様に聴かれてしまいかねない程存在感が強い音であるのです。ワン・コードという冗長な状況に他のコードから揺さぶりをかけられた様な進行感を演出したいが為に下属音を経由する事で、フレーズは進行感が出て推進力が向上する訳です。ですからコードそのものは何も進行しておらずとも旋律に和音外音の風合いを纏った音で揺さぶりをかけてくれる事を楽理を学ばずとも感覚的にそれが判る為、推進力のある方を好んで使おうとするので、ロック界隈でのリフなどは特にこうした第3音の周辺で下属音を経由するリフ形成が多い訳です。

次は12小節目「D♭6/E♭」ですが、上声部の「D♭6」は同義音程和音として「B♭m7」として見る事も可能ではあります。後続和音へはベースは [es - a] という風に三全音進行するのでありまして、偽終止的進行にはうってつけの状況であり且つ「D♭6」の6th音が [b - cis] という風に増二度上行進行するという如何にもジャズにある突飛な跳躍を企図しての事で敢えて「D♭6/E♭」という表記を選択して後続の「A7(♯9, ♭13)」へ進行させているのであります。このコードであり乍ら、御大がフレージングしている [e - es -d] というダブル・クロマティックに対してこのコードを充てているという事を注目してもらいたい所です。テンション・ノートとしては♯11th→♮11th という増一度進行が介在しており、本位十一度音を目立たせている様にして和声付けしているという意図がお判りいただけるかと思います。つまり、私に調的に聴かせようとする意図など無いという事です。

13小節目の「D♭9aug(♯11)/F」というのは、3度ベースであり「aug」が示す意味は第5音が半音上行変位しているという事を強く示す為の事であり、そこに♮9thと♯11th音が附与されているドミナント7th aug という形である訳です。全音音階(ホールトーン・スケール)がそのまま機能する状況である訳です。但し、アヴェイラブル・モード・スケールとしての可能性として第6音(=13th)の存在は示していない状況になります。

つまり、このコードが現われる度に愚直な迄に常にホールトーン・スケールを充ててばかりでは莫迦のひとつ覚えの様な状況になりかねず、そこで第6音の存在を思い起こしていただければ、この第6音=13thはオルタード化する事は許されない状況です。なぜなら、ドミナント7th aug という増五度の充塡が♭13th への変位を許す状況とはならないので、第6音というのは和声的には空隙を生む状況であっても、アヴェイラブル・モードとしては全音音階だと思っていた所に更なる半音音程が第6音の位置に充塡される事になる訳です。

すると、C♭音をフィナリスとする主導全音音階=C♭ leading with whole tone scale の第7モードとしての姿を暗々裡に示唆している事になる訳です。その上で本体の増和音化は決して♭13thの読み替えが利かない物である事を示している物なのです。同時に13小節目3拍目での「E7aug(13)」という表記のそれからもお判りいただける事でありましょう。

14小節目の「F♯7(♯9, ♯11, ♭13)」は、C♯ナポリタン・メジャーの第5音を半音上げたモードの第4音をフィナリスとするモードとも解釈し得るものですが、第5音を半音上方変位させる事で決して調的な世界に近づけず機能和声社会から叛いているが故に、調的に傾きそうな所で変じているという事があらためてお判りいただけるでしょう。2拍目の [cisis] は3拍目拍頭で現われる [d] と異名同音ではありますが、2拍目の [cisis] は一瞬だけ「aug化」しているという事を示しており、3拍目でも生ずる [cisis] および4拍目で現われる [cisis - dis] の線も aug化させている線ですし、何より和声的には [cisis] を明示しているのですが、下声部に「F♯aug」を見つつ上声部に「Dm」と「E♭dim」を両義的に見ていると思ってもらった方が宜しいでしょう。コード表記からは [cis] があって然るべきでしょうが、これはソロを採る時の物としての喚起であり、コードとしては楽譜の方で判断してもらう必要がある物で、これをポンと渡しただけではなかなか伝わりにくい所だと思います。[f] より25セント高い音を生じている事で、[cisis] は [d] と異名同音である同じ音ではなくとも良く、出せるのであるならば [cis] よりも25セント or 50セント高くても良いとする物でもあります。

15小節目では特段変わった面はありません。「E♭△9(on F)」の [f] の声部重複は構わないのか!? と疑問を抱く方がおられるかと思いますが、ジャズ界隈では何ら問題ありません。九度(二度)重複であろうが七度重複であろうとも。それが偽終止的に後続の「B♭m9」に進行している事になります。

16小節目での「D7(♭9, ♯11, ♭13)」は、Aハーモニック・ナポリタン・マイナー・スケールの第4モードから得られる総和音になるとも言えます。一義的にモード・スケールを眺めてヘプタトニックを得ようとも、聞き慣れぬヘプタトニックに遭遇するとうい事は、やはり調的には嘯いている状況となる訳です。そうして3拍目ではマイナー・トライアド同士のポリコードとして「Gm/Fm(on A)」という風に、実際には下声部が3度ベースを採る事で三層構造となる分数の分数コードという状況を作っており、その三層構造を継続する様にして4拍目で「Fm7/B/A♭」という風に、Fm7の3度ベースに対して三全音となる [h] を挟んでいるというのが、矢張り三全音の随伴がある事により半音階的社会を常に視野に入れているという狙いがあらためてお判りになるかと思います。

そうして17小節目1拍目では「B♭△7aug(on F)」という風に、B♭音から見ればaugは [fis] なので、同度由来の [f] が下部付加音としてベースに在るのは矛盾している筈なのですが、それから判る様に複調を示唆しているので同度由来である [f] と [fis] が混在する事になるのです。

17小節目の2拍目の「A7(♯9)/B♭」というのも、同度由来の [his] と [b] という風に、増九度と短九度相当という9th音由来のオルタード・テンションが併存している様に見えますが、実際には複調を視野に入れたコードなのでこの様に表記しているという訳です。尚、ドミナント7thコード上で♭9thと♯9thが併存するという類のコードは、ベルクのヴォツェックでも出て来る物ですが、ジャズ界隈では線的に羅列する様にして現われる事はあっても垂直的な和声として併存する事は先ず無いでしょう。とはいえ、単一の調性を標榜する通常の音楽観のそれとは一線を画す複調の視点も亦存在するのだという事をお判りいただければ之幸いであります。

今回、エイブラハム・ラボリエル御大のベース・ソロを基にして奇特な和声付けを「強弁」する為に屢述する事になってしまいましたが、調性を「多義的」に捉えるという事が何より重要な側面であるという事をあらためて理解して欲しい部分です。加えて、複調を齎すそれが、近親的な調関係すなわち関係調にある調域を相互利用されて構築されていた事をあらためて注目してもらいたい所です。

単に一義的な調性を標榜する音楽社会観に於ても特に長調を扱う場合は、短調のそれよりも遥かに一義的で厳格です。短調の方が下主音 or 導音のムシカ・フィクタや増二度を避ける為の第6音のムシカ・フィクタなど、それらに加えて終止和音での同主調主和音へのピカルディーの3度となるムシカ・フィクタおよび終止直前となるⅡ度が♭Ⅱ度を採るフリギア終止への移旋など、短調の自由度の高さを挙げれば枚挙に暇がありませんが、これらを俯瞰した時に生ずる「材料音」となるその多さを和声的にがめついた状況というのが対位法のアイデアを好意的に解釈して持ち込むそれにダブらせて考える事が出来るという事を語っていたのであります。

例えば次に例示するツァムラ・ママス・マンナのアルバム『Family Cracks(邦題:『家庭のひび割れ』)』収録の「The Forge」の埋込み当該箇所はポリコードとして「B♭△7/E7」という状況であります。この曲のキーはEマイナーであり、曲冒頭からEm11を執拗に響かせますが、当該箇所ではアンダルシア進行を突如薫らせて下声部は「E△」を演出し乍ら、上声部では平行長調=Gの同主調=Gmの平行長調=B♭という関係で得られる音脈でのポリコードであるという事がお判りいただけるかと思います。このコードを1つのコードとして見る事が出来ないのは、E音から見つめた時の本位十一度音相当の [a] と 増十一度音相当の [b] が何れも11度音の同度由来としてE音から見つめる事となる為に単一のコードとして解釈する事が出来なくなるからであります。つまり、それら2音の浸潤のせいで1つのコードとして表わす事のできない状況は確実にポリコードであると呼べる訳です。

とはいえ、このポリコードを複調的で特殊な状況として耳にする人は少なかろうかと思います。不自然さが希薄なのは近親調の関係を採っているからでもありましょうが、アンサンブルとしてのヴォイシングの見事さにも起因しているのは疑い無い所でありましょう。こうした点を踏まえてあらためて先述の「Silver Temple」の冒頭にて下主音と導音の併存が見られたのか!? という事を思えば、それは原調あるいは主音から見立てた五度関係の複調を視野に入れているが故の術である事は明白であります。

加えて、任意の音程を12等分平均律とは異なる音梯数で砕くという試みも、人類は古来から行なって来た物で、その中に現在我々が一般的に用いる音律があるに過ぎないと言っても過言ではありません。加えて、微分音を全く新しい音の材料としてではなく、舊來から用いられる調的な世界にイントネーション的に揺さぶりをかける手法は不等分平均律時代には普通に存在していた事を思えば、坂本龍一の「iconic storage」の途中の四分音体系にバスが揺さぶりをかけたり、次の様に、トニー・レヴィンのアルバム『Stick Man』収録の「Gut String Theory」にて態と八分音低く採ってベースを聴かせるフレーズも是認し得る物で、こうしたプレイは決してピッチが悪いというべき物とは全く異なる物です。

トニー・レヴィンのピッチの良さはあらためて言う事でもありませんが、次のYouTube動画でのマンジョーネ兄弟らとのプレイを聴けば「Gut String Theory」の様に八分音をもキッチリとプレイしているそれの方をあらためて称讃しなくてはなりません。

調性を遵守し、12等分平均律を紋切り型の様に扱うばかりが音楽ではないという事をあらためてご理解いただきたい所であります。

ジョージ・デュークの「Faces in Reflection」の再発紙ジャケ版は、外装紙のジャケット部分に瞠目モノの誤植があり(笑)、「ヅョーヅ・デューク」とされているのはファンの間では笑いのタネにされている物であります。

とはいえこれは紙ジャケを更に外装している紙にこうした誤植となるジャケットが印刷されている物で、決して正式なジャケットにこうした粉飾が施されている訳ではないので心配する事なく紙ジャケ版を購入されても大丈夫です。それでも紙ジャケそのものが厭だという方は、ジョージ・デュークのMPS期に残したアルバム5タイトルが4CDになっている次の様な物も入手するというのもひとつの手かもしれません。

2019-06-24 14:00