「Jingle Y. M. O.」 楽曲解説 [YMO関連]

イエロー・マジック・オーケストラ(以下YMO)のアルバム『X∞Multiplies 増殖』(以下『増殖』)収録の「Jingle Y. M. O.(以下「ジングルYMO」)の譜例動画デモを急遽作る事になったので、これを機会に楽曲について語る事に。

先日Twitterの方で「ジングルYMO」の件を呟いた事もあり今回あらためて制作する事にしたのでありますが、その時あらためて私の脳裡に浮かんだ事が、本曲をスティーリー・ダンに喩えるならば「Your Gold Teeth Ⅱ」に匹敵する様な非常に高度な和声感を有する楽曲であり乍らも尺の短さ故になかなか表立って語られる事のない作品のひとつでなかろうかという事。

先日Twitterの方で「ジングルYMO」の件を呟いた事もあり今回あらためて制作する事にしたのでありますが、その時あらためて私の脳裡に浮かんだ事が、本曲をスティーリー・ダンに喩えるならば「Your Gold Teeth Ⅱ」に匹敵する様な非常に高度な和声感を有する楽曲であり乍らも尺の短さ故になかなか表立って語られる事のない作品のひとつでなかろうかという事。

短いジングルゆえに忘却の彼方にへと葬り去られてしまっているのは音楽的な価値から照らし合わせても非常に勿体無い事だと嘆息し、本曲の凝縮された音楽の魅力を語るべきではなかろうかと思った次第であります。

本曲の取扱いはYMO達もそれほど重要視していなかったのか、それともYMOファンを蹂躙(好い意味で)していたのかは扨措くも、私個人の出来事としては1980年の初夏に戸塚のレコード屋で『増殖』を買った覚えがあります。

当時はYMOも広く知れ渡っていた絶頂期でありましたが「YMO」と明確に呼ばれる事よりも「イエローマジック」と短い呼称も結構根付いていた様な気がします。特に、YMOへの思い入れが強い人は「YMO」と呼び、YMOにそれほど思い入れを示していない界隈の人達は「イエローマジック」と呼んでいた様に思います。

とはいうものの「イエローマジック」と呼んでしまうと、細野晴臣のソロ時代のそれに加え芳野藤丸のワン・ライン・バンドの方をも想起させてしまう事もあって、「藤丸の方の」とか「藤丸じゃない方の」とかも能く言われていたモノでした(笑)。

アルバム『増殖』は25cmの円盤サイズで販売され、ふた周りほど小さいジャケットは段ボールの額縁で盛られてLPサイズと同梱というパッケージング。私は購入直後に段ボールを破いてゴミ箱に捨ててしまっていた程(笑)。周囲のYMOファンから罵られた事多数でした(笑)。レコードの楽曲クレジットを見ても「ジングルYMO」の取扱いはなく、いきなり「Nice Age」が書かれていた位なので私自身全く拘泥しておらず、よもやそれがYMOの楽曲だとすらも思っていなかった程。

然し乍らその後、カーステ用にMT(※ミュージック・テープ版=オフィシャル・リリースのカセット・テープ仕様)を追加購入した時、テープのパッケージ背面に書かれた楽曲クレジットに瞠目させられる事になります。

〈あの尺の短いジングルはYMOの手に依る楽曲であったのだ!〉

という事が判明し、そうして傾聴具合も全く異なる形で捉える様に変化したというのが実際であります。成る程、どこか坂本龍一っぽさがあるのはそういう事かと思い乍ら、90年台にさしかかる時に『増殖』のCDを買い直して暫くする迄、私は「ジングルYMO」の楽曲そのものの魅力は忘れて数年の年月を経たと記憶します。

更に年月を経て96年になり私はAKAIのS3200XLを入手するのですが、フルピッチ・サイズのSCSI50ピンでMacとS3200XLを接続し専用編集ソフト「M.E.S.A.」を楽しんでいる頃のHDD容量は外付けでも2GBほど。2GBでも5万円位したのではなかったかと思いますが、CD1枚を丸々HDDに取り込む事すらも及び腰になるそんな時代を経て、漸くストレージに余裕が出て来た時には「CD-R」ブームの到来前の時代であり、ライティングのミスを重ね乍らCD-Rをキャディに入れてCD-R制作をしていた物です(嗤)。

そんな頃、尺の短い曲を色々分析していたりしたのでYMOの「ジングルYMO」の存在をあらためて思い出し、CDを放り込んで「ジングルYMO」の採譜もかねて色々とピッチを落としたり再生したりすると色々な通常の再生速度では認識出来ないギミックが見えて来てあらためて驚かされたものであります。

という訳で茲から譜例動画の確認をし乍らの楽曲解説をする事にしますが、本曲はジャズ・スウィングに顕著なライド・シンバルのそれもテンポが速いのでライドを模倣している「ピーチクパーチク」のシンバル系を模倣するシンセSEというのはスウィング感すら均されて耳に聴かれてしまう訳です。

譜例はアラ・ブレーヴェ表記なので二分音符=152ca. という表記でピンと来ないかもしれませんが、四分音符に置換すれば四分音符=304ca. という事になる訳ですからあらためてそのテンポの速さを実感出来るかと思います。

2020年6月7日追記

YouTubeの方で追加でアップロードしていた「Jingle Y.M.O.」のトーキング・ピアノの動画をあらためて紹介する事にしますが、このトーキング・ピアノはアルバム『X∞増殖 Multiplies』収録の「Jingle Y.M.O.」と「Nice Age」との曲間で聴かれるスネークマン・ショーの小林克也(咲坂守)のラップ部分をMIDI化してエレクトリック・ピアノで演奏させた物です。

エレクトリック・ピアノとしているのはローズのSuitcaseで、それに対してトリガーでブラウン・ノイズが発せられる様にして薄く混ぜているデモです。

小林克也の声をMIDI抽出するにしても単に強く響く部分音(=パーシャル)のみ抜粋した物ではなくIRCAMのAudioSculpt上で適宜パーシャル分析を施した上でSDIFファイル出力をし、このSDIFファイルをIRCAM OpenMusicの Patch 内で Classes から SDIF を追加させた上で再生&SMF出力を施し、SMFをLogic Pro Xへコンバートしてオーディオをバウンス。併せてSMFをSynthesiaにインポートしてSynthesiaの動作をQuicktimeの画面収録をして動画を作成した物です。

多くのトーキング・ピアノ或いはスピーキング・ピアノと呼ばれる物はアコースティック・ピアノを使って再現する物ですが、私が色々試行錯誤した中で小林克也のラップはアコースティック・ピアノよりもローズの方が聴き取りやすくなったのでエレピを選択したという訳です。

参考までにトーキング・ピアノについてよく判る動画を挙げておきましょう。

フィルター・バンクと称しているパートの1小節目は後続小節のアウフタクトを伴って「引き笑い」にも似た嗄声混じりのSEを譜例通りに採譜した訳ですが、原曲の方ではリング・モジュレーションも掛かっている様で、その変調音が下声部に聴こえる様にして採っており、デモの方もホワイト・ノイズを混ぜ乍ら一応譜例通りの音で弾き乍らロータリー・エフェクトとLFOを掛けております。

扨て、2小節目4拍目のオルガン・パートからは「ヒロミちゃーん」という歌詞を附与しておりますが、これは私が96年にサンプラーに取り込む迄は全く判別する事ができなかったギミックでありまして、少なくとも半速に落として再生しない限り判別は不可能だと思います。

2020年8月19日追記分

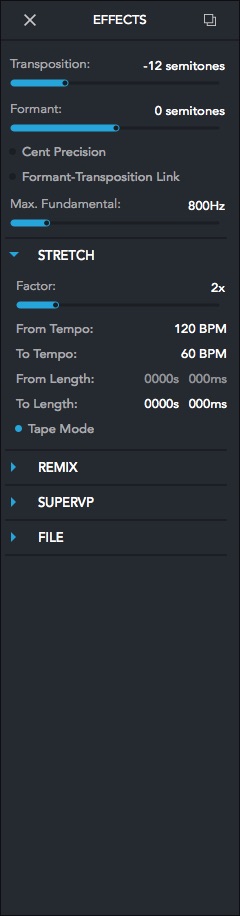

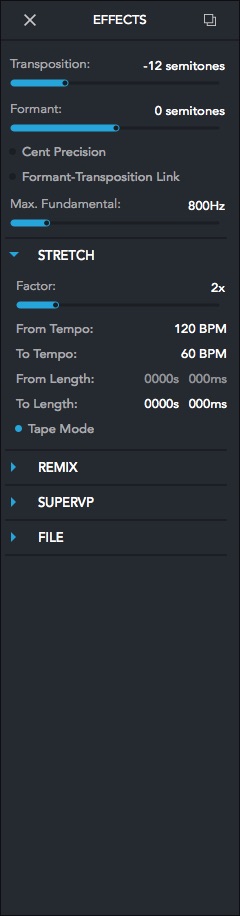

Mac上で上記の「ヒロミちゃーん」というSEのオーディオを半速で聴く場合の例として、IRCAMのTS2では次の画像の様に、'Transposition' を [-12 semitones] 設定、次に 'Tape Mode' にチェックを入れて再生すると所謂サンプラーでの取り込んだサンプルの基本位置よりも1オクターヴ下の鍵盤を弾く事で半速となる状況と同様の再生結果を得られます。

唯、当該SEは咲坂守(小林克也)の独特な笑い声の音が複雑な複合音として広範囲に周波数帯域を占有する状態となる為「ヒロミちゃーん」というSEが持っている倍音成分も咲坂守の複合音と混ざっているので、それぞれのパーシャル(倍音成分=部分音)を分離・抽出するのは極めて困難です。

唯、当該SEは咲坂守(小林克也)の独特な笑い声の音が複雑な複合音として広範囲に周波数帯域を占有する状態となる為「ヒロミちゃーん」というSEが持っている倍音成分も咲坂守の複合音と混ざっているので、それぞれのパーシャル(倍音成分=部分音)を分離・抽出するのは極めて困難です。

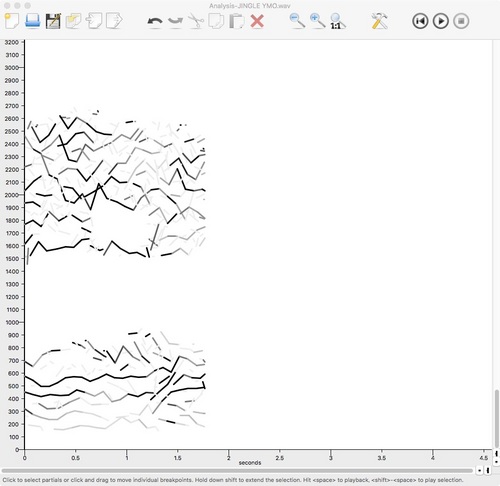

そんな困難な状況下でもある程度分離して耳にする事が出来るようにする為に視聴に不要なバーシャルをある程度間引いてみます。そこで SPEAR に半速再生させてのリサンプル状態のオーディオ・ファイルをTS2でエクスポートしたファイルを読み込ませた上で、次の画像の様に2600Hz超のパーシャルは SPEAR 上で全部消し、同様に900〜1500Hzの範囲もパーシャルを消したのが次の画像です。

SPEAR で分離させてみせたパーシャル分布ですが「ヒロミちゃーん」というSEは470〜670Hz辺りに基本音がありますが、この範囲だけを抽出させたとしても今度は「ヒロミちゃーん」での重要な子音がカットされてしまうので、言葉として綺麗に認識可能な様にすると、少なくとも2600Hz以下までの高域成分はどうしても必要となるのです。つまり、咲坂守の声の成分も随伴して拾ってしまう状況にもなるのは避けられないという訳です。

勿論、「ヒロミちゃーん」の波形に酷似する上方での広域成分のパーシャルを残しつつ他のパーシャルを消すという事は可能でもあります。Praat や SPEAR をもっと細かく使えば、限りなく理想に近づける事はできるでしょう。それくらいの編集能力を備えているのが Praat や SPEAR でもあります。

しかし、原音のSEを半速再生であろうともそれ《原盤》(※実際に茲で道う物は「録音物」が正確な表現です。原盤はレコード会社が権利を持つマスターの事)をネットに無許可でアップする事は法に抵触する事になるのは明白なので違法行為は避けるべきであります。こうした状況を勘案すると、視聴させる事すら出来ない音源を理想のパーシャル分離というステップを解説するのは不必要な労力となってしまうのはご容赦いただきたいと思います。

そこまでして理想を求めてパーシャルをほぼ完全分離を目指す事など無くとも、私の編集ステップで十分に「ヒロミちゃーん」は認識できるからに他ならず、それ以上の抽出というのは目的外でもあるのでパーシャル分離をする為の説明はこの程度に留めているのでありますので、紹介したソフトウェアの限界を露呈させているのではありません。その辺りはあらためてご容赦いただきたいと思います。

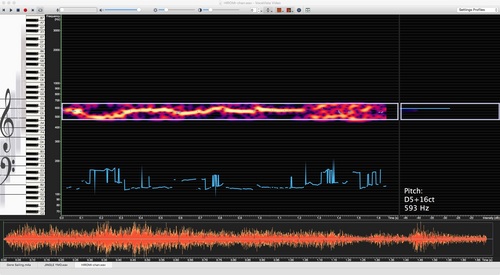

SPEAR でのパーシャル分離での再生でにわかに信じがたいと思われる方は次の画像においてもあらためて確認していただく事にしましょう。この画像はsygyt社の非常に高度な周波数フィルターを搭載したソフト VoceVista Video を用いており、「ヒロミちゃーん」の部分をフィルタリングさせているのをキャプチャーした画像です。

VoceVista Video の周波数フィルターは非常に秀逸で任意の周波数に対して複数のフィルターを充てる事が可能である為極めて細かく分離して再生が可能ですので、極めて聴き取りの難しいソースでも所謂耳コピなどの採譜には大いに役立つでしょうし、SPEAR、Praat、AudioSculpt、SpectraLayers などのソフトウェアと比しても非常に使いやすく比較的安価ですのでお勧めします。

そうしてサンプラーに取り込んで1オクターヴ低く再生させる事でスピードも半分の速度で再生されます。ピッチを維持した半速再生ではなく、ピッチがオクターヴ下がっての半速再生でなければ認識するのは困難であるという意味であります。

そうすると、譜例より1オクターヴ低いピッチで「ヒロミちゃーん?」という疑問形ふうのイントネーションで聴こえて来るので、興味のある方は是非ともご自分で当該箇所を取り込んで聴き取ってみて下さい。

また、その「ヒロミちゃーん」の過程の部分も巧い具合に微分音なので、こうして「Bセミフラット」で表記した訳です。単に私が微分音狂いで凡ゆる状況を微分音表記しなくては気が済まないという訳ではないので、その辺りもご理解いただけると幸いです。

扨て、坂本龍一が取扱う作品に於て「ヒロミちゃん」というギミックは後年の「Exhibition」でも用いられております。

ヒロミちゃんが誰なのかは私は知りません。加えて、坂本龍一作品を研究するにあたって底本となる太田出版関連の3冊の書籍『坂本龍一・音楽史』『坂本龍一・全仕事』『坂本龍一の音楽』等を読む限り、ヒロミちゃんに関する事は言及されていない様なので真相は不明なのでありますが、コアなファンの方ならご存知かもしれません。もしご存知の方がおられましたらご一報下さい(笑)。

その「Exhibition」はYMO散開後、トーマス・ドルビーとの共作「Field Work」の12インチEPのB面に収録されていた物でありましたが、トーマス・ドルビーの絶頂期はフェアライトを弾き乍らテレビで唄っていたりした物でしたし、惜しげも無くフェアライトを使用していた事を鮮明に覚えております。当時の80年代半ばにて「Field Work」がリリースされた頃、私は丁度チック・コリア・エレクトリック・バンドに傾倒していた頃でしたでしょうか。

当時のベース・フレーズのトレンドは音価が短いリフを形成する類の物。故にスラップ・ベース(当時はチョッパー・ベースと呼んだ)でも、サムピングの音価をずっしりと長く採るフレーズは意外にも珍しかった位でありまして、マーカス・ミラーの影響を大きく受けた1人であったろう青木智仁のベース・フレーズのサムピングに依る音価の短さをひとたび聴けば、ベースがドシッと座ってハーモニーを演出するという様なフレーズに遭遇するのは珍しかった事をあらためて理解してもらえる事でありましょう。

つまり、ベースの多くはハーモニー形成の為に音価を長く採る事よりも、音がそのまま鎮座する事を嫌って「リフ」というフレーズを形成する事が是とされる様な時代背景の中にあって、ベースはハーモニーを下支えするよりも前にウワモノとは別のフレーズをすぐに形成しようとしてしまう訳です。私は正直な所、当時のこの手のベース・フレーズに辟易としていた物でして、フレディ・ワシントン、ジーン・シモンズ、ウィル・リー、アンソニー・ジャクソン等の音価を長く採り乍ら休符が明確なベーシストを好み、バンド・アンサンブルとしてハーモニーがズシリと備わっている楽音に魅了されていた頃であったのです。

そういう意味では「Field Work」にしても、トーマス・ドルビーのそれではなくパール兄弟の窪田晴男が参加する時のアンサンブルの方が私は好きなのでありますが、当時販売された12インチEPはトーマス・ドルビー参加の物だったのもあって、私が興味を示したのは実はB面の「Exhibition」の方だったのであります。

なにせ「Exhibition」で聴かれる、DTMF信号にクリック音を繋ぎ合わせたと思しき4音を4種のテンポ(ポリテンポ)で奔り合わせているそれは、重なり合いそうで重なり合わない事に依って「進行」感を齎す様にさせる訳ですから能く考えられております。各テンポが素数であれば夫々が重なり合う事は無い為、BPMを次の様に小数点第1位まで設定可能なCMIを規準に算出する事が可能であり、

132.7bpm [fis]

103.3bpm [d]

78.7bpm [a]

69.1bpm [g]

少なくともこれらの近傍値でDTMF信号は行き交っている状態であると言えるでしょう。先のテンポ数値は10倍すれば素数である為、よもや坂本龍一は「ロンダ数」=(Rhonda number)までを視野に入れているのだろうか!? と勘繰りを入れた私でありましたが、遉にロンダ数までは視野に入れては居ない様でした。

楽理的側面で見ても「Exhibition」のポリテンポやポリコードなどのハーモニー形成およびイーノのアンビエント系の音楽や臨死体験を起こしているかの様な「ヒロミちゃん×2」というSEを加工しているそれは、よもや臨死体験やサイケデリックなオーバドーズの世界観をも投影しているかの様でもあり、こうした世界観に巡り会えた当時はとても幸運に思った程であります。

12インチEPだった事もありレコードのターンテーブルは45回転で再生した物でしたが、2度目に「Exhibition」のB面に針を落とした時には平時の33⅓回転のままで再生させてしまった事もあり、SEの「ヒロミちゃん×2」を明瞭に聴く事が出来た事で、そうしたギミックの存在を気付く事ができたのも更なる幸運であったと言えるものでありました。

45回転のレコードを33⅓回転で再生させてしまえば、135:100という比率である為ピッチは520セント程低下する訳です。それほどの再生速度が異なる状況ではないと、SEのギミックが認識できないという所が妙味でもあるでしょう。

余談ではありますが、CD-DAのサンプルレート44.1kHzを135:100の速度比で再現するとなると、サンプルレートを32666Hzに変換する必要があり(※近似値)、或いはサンプラーに取り込んで完全四度+シントニック・コンマほど低く再生すれば「45rpm→33⅓rpm」を再現出来る事になります。

加えて本曲の魅力は、楽曲冒頭の数秒にも凝縮されております。潜水艦すらイメージさせる様な最初のSEは「F♯m」の近傍となる和音での第二転回形が低域で鳴らされます。この部分は短和音と感ずるよりも長和音に近しい和音としての [fis] 音を明瞭に聴くであろうかと思いますが、これが耳に心地良く響くのは楽曲に用いられている各音の「部分音」は倍音を敢えて豊かにしてはいないという事がひとつの要因であるかと思います。

先の「F♯m」の部分の実際としては、先行する変ト長調部の三声に依るチャイムを模したパートが [b・f] およびその上下10セントずつデチューンとなる微分音(低位の [f] の方が耳に付きやすい)の音が曲の開始部として鳴らされ、直後に「F♯m」の近似的な和音が入って来るという訳です。

この開始部の [f・b] も非常に巧緻な処理が施されており、完全四度の [f・b] 各音に対して前述の通り上下に10セント程デチューンされた三声として鳴らされているのであり、これは恐らく【1029/1024=3×(7^3)/2^10】【169/168=(13^2)/(13^2)-1】【515/512=5×103/2^9】の振動比を標榜する物だと思われ、[f] 音を喚起しつつ直後に「G♭△」が鳴れば自ずと「G♭△7」の響きが誘発されます。

嬰ヘ短調で書かれる「F♯m」の近傍となるパートの構成音の実際は下から [cis・fis・hist・aitist・cis] という状況になっており [cis] が重複となっている他は「F♯m」という短三和音の第3音が75セント高く第5音が50セント低い和音と見做していただければ判り易いかと思います。

即ち、変ト長調の「G♭△」と嬰ヘ短調での「F♯m」の近傍の和音は互いに同主調であり乍らも、同主短調側のそれを短和音とまではせずに長和音に近しい近傍の微小音程へと変化させた音響的な和音に変化させ乍ら同時にニ長調と変ニ長調を喚起させる音を複調的に聴かせるという訳です。

これらのニ長調では「長三和音」を確定しない不完全和音であるのは、他のアンサンブル=先行する変ト長調と嬰ヘ短調で生ずる音が補完する事になるのです。

変ニ長調では長三度の跳躍進行が結果的に長三和音「D♭△」を補完する事になり、異名同音に変換すれば「D△」「C♯△」という半音忒いの長三和音に対して「G♭△」の長三和音と「F♯m」の近傍となる微分音を含んだ和音を聴く事ができる物となり、複調に依る高次な和声をほんの数秒の間に耳にする事になるという訳です。

坂本龍一がCMIを導入して以降おそらくプリプロが主体になっていたのでありましょうが、CMI導入後の作品の多くは非常に僅か乍ら60Hzのハムノイズが混入している事があります。特に『Merry Christmas Mr. Lawrence』『Exhibition』は、静謐なる音像が傾聴させてしまい、ハムノイズに耳が注力されてしまう事があります。

60Hzのハムノイズは12EDOから見ると [as] より49セント低く採られる所にあるので、Aセスクイフラットと言えば判り易いでしょうか。「Exhibition」の場合は四分音および八分音も取扱われる為、四分音に近しい60Hzのハムノイズは非常に厄介に聴こえる物でもあります。

坂本龍一の半音忒いのポリコード(バイトーナル・コード)となると「Elastic Dummy」が顕著な例として挙げる事が出来ますが、実は「Jingle Y. M. O.」でも使われるのであります。況してや「Exhibition」の場合はそうした半音忒いの和音に対して更に付加させて来ている訳ですから、その拘りが見て取れるかと思います。

そういう訳で「Jingle Y. M. O.」の本編をあらためて語る事が出来るのでありますが、「ヒロミちゃーん」SEに端を発して「Exhibition」にまで話が及んだ訳ですね。その伏線は後続小節の為でもあったのでありまして取り敢えず話題を続ける事にしましょう。

3小節目2拍目以降のヴォコーダー部の線運びは、コード表記は採らないセクショナル・ハーモニーでFリディアンを想起した上での線運びとして解釈をしております。

本曲は調号無しで表わしているものの [f] 音は中心音とすべく音であるので当初はF調(=ヘ長調)で記譜すべきかどうか頭を悩ませた物です。

処が本曲はFリディアンに相当する副十三の和音、つまりF音を根音とする13thコード=Fリディアン・トータルという風に、調域そのものはハ長調調域の全音階にて音組織が作られるという状況が顕になるのでありまして、それを鑑みつつ譜例は調号無しとしてスタートさせた訳です。終止和音にて [f] が明示的になっても偽終止である為、調号無しで良いだろうと解釈したのであります。

4小節目もヴォコーダーのFリディアンたるセクショナル・ハーモニーは継続します。3〜4小節目では便宜的に「The only answer gets a〜」という歌詞を充てておりますが、これは私がそう聴こえるだけで何ら保証を得ている訳ではありません。とはいえこういう風に聴こえるであろうという確信から表記している事なので、その辺りはご容赦下さい。

扨て5〜8小節目は少々口角泡を飛ばすかの様に詳しく語る必要があるかと思います。というのも、5小節目での「B♭△9→A♭△9」での譜例のオルガン・パートのトップ・ノートを見てもらえば判りますが、[f - c] という風に完全四度下行しているにも拘らず「A♭△9」上では和声的に [es] が下に出て来る訳であります。

きちんと体系に倣う声部進行を採るのであるならば、先行和音の [f] から直近の [es] がオクターヴ下に移置【いち】されるよりは、トップノートで [f - es] と順次進行を採る方が適切であるのです。

処がヴォコーダーを能々聴くと、オクターヴ下の [es] の方が断然強く聴こえるのです。トップノートとして [f - es] と長二度下行進行で進む方が声部進行としては断然適切な物であります。

とはいえ、セクショナル・ハーモニーを保った上でトップノートの完全四度跳躍進行を明示したいという狙いで和声の「充塡」を狙っているのであれば、内声をより強く「溷濁」させる狙いがあっての事でしょうから、こういう方策もアリなのです。

つまり、機能和声社会(=カデンツを標榜する為の)正統な体系に耳が負けてはいけないシーンなのです。

例えば、ドナルド・フェイゲンの「マキシン」のセクショナル・ハーモニーを例に挙げるとしましょう。「マキシン」の歌詞にある

《We've got to hold out till graduation》

にある《till grad-》の先行する《till》は下から [h・d・e・g] というセクショナル・ハーモニーが後続の [a・cis・d・e] と進行するのでありますが、トップノートは [g - e] と短三度の跳躍進行を採るよりも後続の下方にある [a] に反進行すべきと思われるかもしれませんが、こういう例もある様に、セクショナル・ハーモニーは和声の「充塡を維持」する事が重要であるので、充塡を重視する事で転回させて直近の順次進行を得る事もなく動かして良いのです。充塡が維持されているならば、という事です。

2次倍音がどうしてもオクターヴ上の方の「影」を強く感じ取ってしまい、進行も跳躍でなくなる事で脳裡には [f - es] が浮かんでしまうでしょうが、茲は私の採譜が誤りでない限り譜例通りの解釈とさせていただきますのでご容赦下さい。

3拍子フレーズで「music, music〜」と唄われる本箇所、こうした「4:3」のリズム比となる3拍子フレーズはヘミオラというよりもセスクイテルツィア [sesquitertia] と表現した方がより適切であろうかと思いますが、細かい事は措くとしましょう(笑)。

私自身、細かい事を考えずについつい「4:3」のフレーズでもヘミオラとかセスクイアルテラとか区別なく指してしまう事がありますが、一応その辺りを細かく言及しておく必要があろうかと思うので示しておく事にします。

扨て、「B♭△9→A♭△9」と進行するセスクイテルツィアの強行の先には同様に長二度下行平行進行が現われるのか!? と思いきや、コードは姿を若干変えて「D♭△7(G♭)」となるのは少々注目して欲しい所です。[ges] を根音に採るのであるならば [b] が3度音として介在していそうでもあるので類推してしまいそうですが、「G♭△9(♯11)」という形ではなく、[b] の無い音、つまりは「D♭△7(G♭)」という形にならざるを得ないのです。

後続は更に「E△7(13)」という風に進みますが、遉に茲を「F♭△7(13)」とする事だけは避けました(笑)。

流れからすれば長二度下行平行進行としては「F♭」が適切ではあるのですが、この様な状況では恣意的にエンハーモニック転調を同時に辷り込ませる方策が採られる事が是認されるであろうという思いから「F♭△7(13)」を選択しなかったのであります。

仮に「F♭△7(13)」を採った時、そのコードの構成音は [fes・as・ces・es・des] となる訳ですから、「F♭」が随伴させる「C♭」という2つの音の同居は遉に辛いだろうという思いから、スルリとエンハーモニック転調を辷り込ませた解釈を採ったという訳です。

調所属の解釈と共に他調から拝借される和音の意味合いを強く表わす必要性のある解釈であるならば「F♭△7(13)」を採る事もありますが、セスクイテルツィアのハーモニック・リズムだけで適宜調所属を明確化する必要の無い状況と解釈した訳です。

加えて「E△7(13)」のコード上で特筆すべきは、[h・cis・dis] と二度音程でぶつかり合っている所です。こうした凝集は犇めき合わせ乍ら動くという、先述にもある通り和音の充塡を維持させたまま移高させるというセクショナル・ハーモニーという状況が非常に功を奏する事になるので、あらためて念頭に置いてもらいたい所です。

8小節目の一旦の帰結は「C♯△add9/D△」というコード表記です。単純に考えればペレアス和音型となる半音忒いの「C♯△/D△」であり、[dis] という音は低位で鳴らされるD△から見た「♯11th」音が随伴させる2:3由来となる第3次倍音ではなかろうかと思うのですが、とはいえこの譜例通りに弾くと矢張り原曲同様の音響感を得られるのでハーモニー観としては正しい採譜であろうと私自身は信じて已まない所であります。

というのも私は当初、この部分を「D△7(♯11)」と長らく思っていたのです。そうはいっても「D△7(♯11)」のハーモニーは原曲と比して薄いな、とは感じてはいたのですが本曲をS3200XLに取り込んで分析する様な時代に至るまでは拘泥していなかったのもあり、ずっとこういう和音であろうとイメージしてしまっていたのです。

96年に入って色々と分析をしてみると、これがペレアス和音に由来する和音であるという事を理解すると、途端にあらためて細かく分析する必要があろうかと奮い立ち、あらためて坂本龍一の凄さを確認したという訳です。

もしも「ジングルYMO」をソロ・ピアノ演奏として再現する様な時のヴォイシングとしては次の様に弾かれる方が、原曲のイメージを毀損する事なく掴み易い物になろうかと思います。

このヴォイシングでは、譜例とは異なり左手パートには [d] の半音下に [cis] が加わっており、ハーモニー感を充たす状況になっているという訳です。仮に、右手と左手が乖離し過ぎているとばかりに右手を1オクターヴ下に移高させた場合、[dis] 音が原曲のハーモニーを毀損するかの様にして原曲のハーモニー感とは異なる印象を受けるかもしれません。

実は、こういう風に和音の実音はオクターヴ移置させても原曲のハーモニー感を毀損しない物なのですが、「倍音」組成がハーモニー形成となっている状況では、倍音のオクターヴ下方への移置というのは毀損して聴こえる物でもあるのです。

つまり、オクターヴ下方への移置・転回・還元を倍音は許さないというのが、実音か倍音かを判断する材料になるのです。採譜、所謂耳コピという状況で実音か倍音かを悩む状況があるとしたら、倍音はオクターヴ下への移置を許さず毀損する音になる事が多々あるという状況を念頭に置いておくと役立つ事が多いと思います。

ともするとこの [dis] は単なる倍音由来なのか!? というと実はそうでもないのです。今回のデモは倍音に乏しいウーリッツァーを使ったデモであるので、譜例通りに弾かないと逆に原曲の通りに響かないのでありますが、アコースティック・ピアノの様にある程度倍音に潤沢な場合では、先のキーボードのヴォイシングに表わされる右手パートの3音をそのまま1オクターヴ下方に移置しても原曲を毀損しない物として聴く事が出来る(筈)ですので、弾く楽器に依ってその再現性は大きく変わるという事を言いたいのであります。

例えば「ジングルYMO」の当該和音部分をローズやウーリッツァー1台で説明しなければならない様な時には譜例通りに弾く必要があり、右手パートの1オクターヴ下の移高は原曲を毀損する様なハーモニーになりますが、アコースティック・ピアノ1台で表現する場合は1オクターヴ下への移高は原曲のハーモニー感を大きく毀損する事は無いでしょう。この様に、現実に即した演奏表現或いは原曲を踏襲する事での異なる状況下と再現する楽器に依って、ハーモニー感は大きく左右する事になるという点を注意する必要があろうかと思います。

それにしても、「C♯△add9/D△」というコード表記はポリコードを表わす表現として如何なのよ!? と疑問を抱く方も居られるかと思います。というのも大抵の体系というのは、ポリコードやアッパー・ストラクチャーという和音構成の「成分」という物は、某しかの「三和音」に集約される物でもある為、「ポリコードは2種のトライアドであるべき」とか「アッパー・ストラクチャーはトライアドであるべき」と体系に五月蝿い方も居られる事でありましょう(笑)。

唯、これだけは申しておきます。ポリコードは2種のトライアドである必要など毛頭ありません。和音表記の為に体系に靡く必要も無いのです。唯、某しかの音響体という物は「三和音」の集合体の様にして集約し結束するのもまた事実です。

但し、必ずしも長三和音・短三和音(=普遍和音)の型に集約されるかというとそれもまた違います。音響体は必ずしも長三和音・短三和音として響く訳でもありません。但し「普遍和音」としての姿が成立しない不完全な状況の音響という事は充分有り得る事であります。

例えば「C♯△add9/D△」という和音表記の状況は確かに上声部の「add9」が示す [dis] は邪魔です(笑)。然し乍らこの [dis] は矢張り音響体として必要な音でもあるので、邪魔なのはコード表記の側からの都合でしかありません。[dis] さえ無ければ上に「C♯△」(=D♭△)下に「D△」という「綺麗な」2種類の普遍和音へと集約させる姿を確認できる訳です。では [dis] は幻なのか!? と考えてしまうのは早計であるという訳です。

[dis] は「D△」が包含する [fis] と結びつく事で新たなる音響体の集約の姿を見せていると考える必要があろうかと思います。3つ目の完全和音(=長三和音 or 短三和音)へと化学反応する音脈となりうるという物として想起可能となります。

つまり考えられるのは「D♯m(=E♭m)」または「B△」を示唆する断片となる2音という意味です(関連性として導きやすいのは後者の「B△」になろうかと思います)。すると「E♭m」の断片と解釈した時は「B♭」音が空隙としている状況である訳で、言い換えればこの「B♭」は新たなる音脈でもある訳です。

同様に「B△」の断片として解釈する時は「B音」= [h] が空隙となっている状況であり、これが新たなる音脈として活用する事も可能な訳です。

即ち、多くのポリコードの表記体系としては「綺麗な姿」としての表記ではない物の、その音響の状況を表わす事にはなっているのでありますし、新たなる音脈として発掘可能であるものの存在しない音をコード表記にしてしまって3層構造のポリコードを形成させてしまってもそれはそれで問題があろうかと思います。

とはいえバイトーナル・コードに於て上も下もコードはトライアドであるべきというのはチョット異なると思うので、複数の調由来の属七が重なる状況も往々にしてあるのに単にそれをバイトーナルではなくポリコードの解釈だけでコード表記を否認/是認するのは莫迦げた事であろうと思います。色んな状況を勘案した上で私自身先の様なコード表記を選択しているので、その辺りはあらためてご容赦願いたいと思います。

扨て、8小節目の「C♯△add9/D△」から9小節目の「C♯7(♯9)」対して赤線と共に「※倒置」と注釈を充てておりますが、これは、先行小節での上声部「C♯add9」となる基底和音部「C♯△」が、後続和音の「C♯7(♯9)」へと下方へたすき掛けの状態となり、結果的に倒置されているという事を示した注釈であるのです。

抑も機能和声的に聴こうとする場合、先行和音の「上音」が後続和音の根音或いは基底部に取り込まれる必要があります。G7→Cへのそれを見ていただければ、先行する和音構成音が後続和音の基底に取り込まれている事があらためてお判りいただける事でありましょう。

つまり、先行和音のバイトーナル・コードがそのまま行き場を無くして逡巡させるよりも、バイトーナル・コードの上声部を後続へ「倒置」させる、つまり後続和音の基底部に取り込む事で調的進行感を誘発させるという狙いをあらためて確認する事が出来るという訳です。

ですから、こうした難しい和音の響きですらも調的にスンナリと耳にする事が出来た事も手伝って、「ジングルYMO」は多くのティーンの耳をも惹き付けたのでありましょう。それは、奇を衒っただけの方策ではなく調的にもスムーズに聴こえる様にされているからであります。その上でジャズっぽく、近代和声風に仕立て上げられているのは坂本龍一からの音楽の啓示でもありましょう。

話が前後してしまいますが、8小節目に於てオルガンとバンド・フィルターのパートではシュスパンシオンの記号を全音符に充てて付記しております。通常、シュスパンシオンを「二分音符」に充てた場合、実奏としては「八分休符+付点四分音符」として弾かれる物ですので、全音符にシュスパンシオンを充てよう物なら「四分休符+付点二分音符」なのか!? と思われるでありましょうが、バロック時代の大目に見た解釈で見守って欲しいかと思います(笑)。

それは冗談で、この全音符は2つの二分音符がタイで繋がっている状況で、先行の二分音符にシュスパンシオンが充てられると解釈すれば「八分休符+付点四分音符」にもなる訳です。

ならば何故そう書かないのか!? というのは単なる注意喚起促進の為と、全音符にシュスパンシオンが付記されたとしても「二分音符+二分音符」として解釈して呉れ給えよ、という前提を付け加えればこうした「音楽的方便」こそがバロック時代の「揺れ」の解釈を伴わせる訳であります。そもそもバロックという言葉には「窳(=いびつ)」という意味があっての事なので、それを敢えて喚起させる為に用いているのであります。

そうして10小節目には下方五度進行で「F♯m9」に進みますが、高音部は11th音である [h] を明示してフレージングしている所はあらためて注目して欲しい部分であります。

11小節目は「B7(♭9)」に進みます。後ろのヴォコーダーの「world」では [gis] を唄っているのでハーモニー全体としては「B7(♭9、13)」という状態でもあるのですが、コード表記の方では本位十三度の方は充てる事を選択しなかったのであらためて注意をしていただきたい所でもあります。坂本龍一としては比較的珍しい、短属九を用いているのも同時に注目してもらいたい所です。

12小節目では、先行和音から下方五度進行を採らずに六度進行を採る事で先行和音「B7(♭9)」が包含していた減三和音= [dis・fis・a] の [a] が [ais] に半音上方変位する形を採る、コモン・トーンを利用した偽終止的進行であります。とはいえ和音間では増一度・長二度の巧みな進行が忍ばされているので非常にスムーズに聴こえます。

13小節目の「G7(♭9)/D♭」は少々説明が必要でありましょう。何故ならベースの1拍目は先行するダブル・クロマティックが強行して来る [c] が在るからです。

私はこの [c] は、2拍目 [des] の導音(※ヘプタトニックの第7音に備わる導音の意味ではなく人工導音=künstlicherLeittonの意味)であると解釈しております。故に倚音が先行した上で2拍目で和音に収斂するという解釈で、ベースの旋律の骨格としては [des] にあるという解釈から [des] は「G7」の三全音代理(=トライトーン・サブスティテューション)の音脈となり更なる3〜4拍目でオルタードの音脈を辿り、4拍目では後続小節1拍目のアンティシペーション(先行音)に結句、そのまま移勢を採らずに同度進行で「F♯m11」へ結ばれるという解釈を採っているのであります。ベースの [c] に惑わされる事が無ければ、ウワモノとしては見通す事が非常に容易になる筈であります。

そういう意味でも、[c] は和音本体の根音として耳にするのか!? それとも導音として聴くのか!? というのはウワモノのコードの響きが握っているのでありますからベースは単に「装飾」としての振舞いとして聴かなくてはなりません。

ベースの役割は、ダブル・クロマティックが半音階への音脈の「連絡船」となって紡いでいる状況でもある為、和音の束縛よりもクロマティックである事の方が優先されても大丈夫なのです。そこで [des] を一旦の極点(帰結)と見る事で、その後三全音跳躍で [g] に結んでいる訳です。これらのウォーキング・ベースも相当周到に考え込まれた進行であると思います。

14〜15小節目の「F♯m11」は特に語る事はありません。強いて言うならば15小節目でドラムのスネアが3拍4連フレーズである付点八分を強行している点でありましょうか。

16〜17小節目の「F7(♯9、♭13)/A」は、[f] が上声部にある為和音解釈の判断を迷わせてしまうかもしれませんが、意外にもこういうヴォイシングはジャズ・ギターを嗜む方なら容易かもしれません。

18小節目からは再度3拍子フレーズとしてのセスクイテルツィアが現われ「B♭△7→A♭△7(♯11)」へと進みますが、19小節目の終止和音「A♭△(♭5)/G♭△7」は少々説明が必要だろうと思いますので縷述する事に。

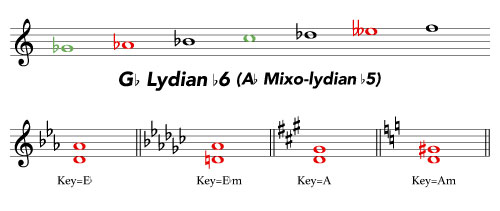

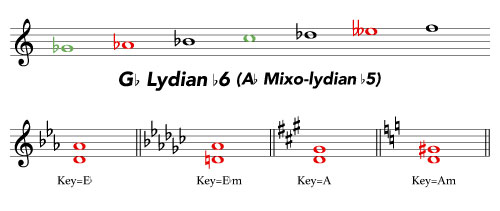

結論から言えば「A♭△(♭5)/G♭△7」というコードはG♭リディアン♭6トータルのコードであると言えます。A♭ミクソリディアン♭5トータルととも言う事はできるでありましょう。次の例は「G♭リディアン♭6」として表わした譜例です。

前掲「リディアン♭6」を「ミクソリディアン♭5」で見るとなると第5音に完全五度音程を持たない事になります。教会旋法のロクリアンを除く各旋法の第5音が半音下方変位しているという状態である為に機能和声感を具備するには相当な覚悟を持って用いなくてはならない状況であると言えます。

加えてミクソリディアンの第5音が半音下方変位しているという事は、音組織として元来包含している第3・7音の三全音に加えて主音と第5音も更なるもう1組の三全音を有しているという事になるので、全音忒いの三全音を持った音組織を得ている状況での総和音という事を意味するのです。

つまり機能和声的な調性感は叛く状態でもあり複調感を始めから内在している事になるので、旋法の色(=モーダル感)を強める事に傾く事にもなり得ます。

なにより、第5音を極点として旋律を形成しても第5音目が三全音を形成するのですから取扱いとしては非常に厄介な状況になります。「リディアン♭6」として見ても音組織に内含する三全音を2組も形成する音組織であるので、最早複調状態であるとも言えるでしょう。

先の譜例を今一度確認してもらえれば一目瞭然ではありますが、フィナリスとなる [ges] と第4音 [c] の緑色は通常の変位する前の通常のリディアンが本来具有している三全音です。

同様に赤色の [as・eses] がリディアンから「リディアン♭6」として変位した事で形成される事になる新たな三全音を示しているのです。茲までの解釈はあくまでも人工的なヘプタトニックとしての姿から解釈した物である物の、三全音は2組を有するので複調由来の三全音とも見做す事が可能な訳です。

それらの状況を勘案した上で複調としての解釈を拡大させると、全音忒いとなる調域での三全音を具有するドミナント形の和音(=13thコードたる総和音)を2組形成させる様に解釈する事も可能であり、その総和音は属音を根音とする属十三の和音としてではなく、属音以外の音を根音とする副十三の和音の系統として総和音を響かせる類の終止和音としても見る事が可能な訳です。

G♭リディアン♭6というモードとして変位する前の姿は次の様にG♭リディアンを見付ける事が出来る訳です。この音組織の変記号(=フラット)が付いている音をあらためて確認すれば、それが変ニ長調/変ロ短調の音組織を示す物だという事があらためてお判りいただける事でしょう。

A♭ミクソリディアンという物が変位前の姿である事を思えば、次の様な変ニ長調(Key=D♭)の調所属を見付ける事が出来る訳です。

A♭音以外を根音とする副十三和音を1組見付ける事が出来るならば、次の4つの調域での三全音を有する「副十三和音」(※属音以外を根音とする総和音)を見出す事が可能になる訳です。

これら4つの調域の可能性を見出す事が出来る訳ですが、少なくともG♭リディアンから遠い調的関係となると「Key=Am」の調域が一番遠い事になる訳ですが、これらの遠隔的な調をひとまとめにしようとすると自ずと「半音階」の世界を志向する事を意味するので、イ短調(=Am)の調域での「E音」以外を根音とする副十三和音を新たに想起しておけば「全音忒いの調域」というのは何もD♭から見た長二度上方の変ホ長調 or 変ホ短調を想起するばかりでなく、三全音というペアが全音忒いになっていれば良いのでイ長調 or イ短調までも視野に入れる事が可能となる訳です。

そうした調域を2組想起した上で、G♭リディアン♭6という音脈は同時にイ短調という調域をも示唆している事になるので、曲冒頭の「Fリディアン」というのはハ長調/イ短調の調域とがメビウスの輪の様に繋げる事が可能となる訳です。

無論、三全音の存在という物が単一の調性を炙り出すだけではなく三全音関係にある調域の存在をも示唆する以上、その時点で三全音関係の調域を併存して俯瞰する状態となれば自ずと「半音階」という音脈を志向する事になるのは自明の事でもある訳ですが、奇を衒う様な半音階の導入ではなく、唄心ある半音階導入としてそれが結果的に「強固な主旋律に附随する高次な和音」を形成する社会で生ずる半音階社会として耳に届く例のひとつとして本曲を挙げる事が出来るのではないかと思います。

CM1本ほどの尺の短い曲ではあるものの、そこには楽理的側面で見てもひとことでは言い表わせないほどの状況が凝縮されているという訳です。

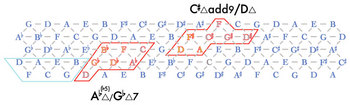

次に示される網状の図は、所謂「Tonnetz」と呼ばれている物で、このTonnetzの例は12等分平均律を指し示す物となります。

12個の音を採る時に各音が互いに連結され合っていれば、形状がどういう風になろうとも半音階を得る事になります。

水平軸に12個の音を、例えば左から右に順次連結し合えば半音階を得ますし、図では垂直軸としての音は不足しておりますが同様に半音階を得る事になります。つまり、水平&垂直軸を限りなくコンパクトな形で12音をまとめても半音階を得る事になります。

それらが意味する物は、完全五度と完全四度だけに依存せずに長・短の三度音程を介在させる事で音の網はコンパクト化するという事を意味するのであります。

扨て所謂ペンタトニックと呼ばれる5音音階という物は、その5音列が恣意的な操作ではなく4回の完全五度累積に依って生ずるそれを正式には「無半音五音音階」と呼ばれる物で、世界各地の民族音楽などでも標準的な指標で用いられる物であります。

なぜそれが「指標」となるのかというと、2:3という共鳴で得られる完全五度が不完全協和音程=長・短の三度音程に依って引き込まれた体系という事を暗に示している語句として「無半音五音音階」という風に呼ばれる事を意味しているからなのです。

我々が不完全協和音程に靡く事なく完全五度音程を11回累積すれば、行き着いた先は純正完全八度よりもシントニック・コンマ高い所で帰着してしまいます。

我々が単に完全五度の共鳴だけに頼らない理由は他にもあります。純正長三度は平均律よりも14セントも低いにも拘らず、我々は純正長三度を採る事よりもあろうことか平均律長三度やピタゴラス長三度を採る事が遥かに多い物です。

中東、アラブ、ペルシャ地域で大全音(=204セント)を採る音律が今猶残っているのはアリストクセノスに依る「ハルモニア原論」の影響でありましょう。純正長三度を優位に採るのであるならば大全音は早々に棄却されてしまいかねない訳です。

完全五度が累積する毎に、その累積は三度音程と手を取り合う様にしているのが実際であり、[c] が [g - d - a] と累積を重ねれば [a] は2400セント上の [c] から294セント低い短三度下方の音程を得る事になり、[a - e] へと完全五度を重ねれば結果的に408セントのピタゴラス長三度を使うという事になります。

無論、アリストクセノスのハルモニア原論の体系を利用した国々では、オクターヴよりもテトラコルドの累積を重用した事で、実際にはオクターヴが合わぬ体系ともなったのでありますが、五度が三度に寄り添い乍ら音律体系を醸成して来たという歴史と一致する物であります。

扨て、先のTonnetzを今一度確認していただく事にしますが、音網左下に水色で囲った枠線は幹音に依るヘプタトニックを示している事がお判りになるかと思います。枠線内の下方にある [f - c - g] は主音 [c] を中心にして左に下属音 [f]、右に上属音 [g] と配されているのがあらためてお判りいただけるかと思います。

その [f - c - g] の水平軸の累積を更に右方に累積すれば [d - a - e] が得られる訳ですが、実際には [d] を得た時点で [d] は 下属音に寄り添い(靡いて)音列をコンパクトに畳むかの様にして形成されており、同時に新たなる五度の累積が [f - c - g] の上方に [d - a - e - h(英名:B)] として表されるのが、五度が三度に靡くという体系である事を仄かに示している状況であるとも言えるでしょう。これが我々の知る「全音階」であり、無半音五音音階は、水色の枠線の右上と左下の [f・h] が無い状況を示す訳でもあります。

水色の枠線に対して埒外となる外郭部分に隣接するのは半音階の音脈ともなる領域になります。水色の枠線に対して巧妙にあと5音を付与すれば自ずと半音階は生ずるという事にもなります。

また、水色の枠線に対して上部に鏡像を得る場合、これは「プラガル」という下方倍音列でもある短調の情緒になる領域を示す物でもあります。こうしたプラガルとなる明暗の「暗」を図示するならば実際には下方にそうした組織が形成される様に図示する事が親切だと思いますが、プラガルな音脈が必ずしも下方にあるという一義的な解釈としての視覚的な偏りが備わらない様に、私は敢えて逆で示したのであります。

曷は扨措き、「プラガル」という音脈となると真っ先に思い浮かべる事ができるのが所謂「ネガティヴ・ハーモニー」という音脈であります。エッティンゲン、フーゴー・リーマン、エルンスト・レヴィ、ジェイコブ・コリアーなどを挙げればあらためてお判りいただけるでしょうが、バルトークも脳裏に映じていただければ幸いです。

先述した様に、このTonnetzでは各音が互いに連結されていれば如何様に12音を抜粋しても半音階を得る訳ですが、上下左右に均整の取れた形として半音階を抜粋した時というのはそれこそ12音技法にも見られる様な真の均齊の世界を表しているかの様に思えるかもしれませんが、実際には12音技法は五度/四度/三度音程に依存する体系ではないので、その図示される均齊が12音技法の実際の姿を反映していると思い込んでしまってはいけません。

但し、調性感を残す音楽感に於ては、このTonnetz状で示される「いびつなヘプタトニック」という状況は、調性感を残しながら半音階社会に足を突っ込んでいるような情緒を形容している物として解釈する事は可能であります。いびつな形状として見えれば見えるほど、原調の姿は粉飾されているという風に考えることができるでしょう。

そうした事を鑑みれば、「A♭△(♭5)/ G♭△7」という赤枠の状況は意外にも特殊なモーダル感でもない事が解り、「C♯△add9/D△」の方が半音階社会へと足を踏み出そうとして原調としての姿をかなり跳躍して粉飾しようとして形状を変えている様子がお判りになるかと思います。

加えて注意していただきたいのは、「C♯△add9/D△」の構成音が示す赤枠内下方の水平軸にある2音 [d - a] を、 「A♭△(♭5)/ G♭△7」の赤枠外にある [d - a] に置換して見ても構わないのであり、そうする事で相関関係がより近しく感じていただけるかと思います。

即ち「C♯△add9/D△」の音社会は「A♭△(♭5)/ G♭△7」のプラガルな関係として、長・短の「短」側に寄り添っている音社会なのだという事をお判りいただければ、更に「ジングルYMO」に忍ばされるコードの乙張りを堪能する事ができるのではないかと私は信じて已みません。

短いジングルゆえに忘却の彼方にへと葬り去られてしまっているのは音楽的な価値から照らし合わせても非常に勿体無い事だと嘆息し、本曲の凝縮された音楽の魅力を語るべきではなかろうかと思った次第であります。

本曲の取扱いはYMO達もそれほど重要視していなかったのか、それともYMOファンを蹂躙(好い意味で)していたのかは扨措くも、私個人の出来事としては1980年の初夏に戸塚のレコード屋で『増殖』を買った覚えがあります。

当時はYMOも広く知れ渡っていた絶頂期でありましたが「YMO」と明確に呼ばれる事よりも「イエローマジック」と短い呼称も結構根付いていた様な気がします。特に、YMOへの思い入れが強い人は「YMO」と呼び、YMOにそれほど思い入れを示していない界隈の人達は「イエローマジック」と呼んでいた様に思います。

とはいうものの「イエローマジック」と呼んでしまうと、細野晴臣のソロ時代のそれに加え芳野藤丸のワン・ライン・バンドの方をも想起させてしまう事もあって、「藤丸の方の」とか「藤丸じゃない方の」とかも能く言われていたモノでした(笑)。

アルバム『増殖』は25cmの円盤サイズで販売され、ふた周りほど小さいジャケットは段ボールの額縁で盛られてLPサイズと同梱というパッケージング。私は購入直後に段ボールを破いてゴミ箱に捨ててしまっていた程(笑)。周囲のYMOファンから罵られた事多数でした(笑)。レコードの楽曲クレジットを見ても「ジングルYMO」の取扱いはなく、いきなり「Nice Age」が書かれていた位なので私自身全く拘泥しておらず、よもやそれがYMOの楽曲だとすらも思っていなかった程。

然し乍らその後、カーステ用にMT(※ミュージック・テープ版=オフィシャル・リリースのカセット・テープ仕様)を追加購入した時、テープのパッケージ背面に書かれた楽曲クレジットに瞠目させられる事になります。

〈あの尺の短いジングルはYMOの手に依る楽曲であったのだ!〉

という事が判明し、そうして傾聴具合も全く異なる形で捉える様に変化したというのが実際であります。成る程、どこか坂本龍一っぽさがあるのはそういう事かと思い乍ら、90年台にさしかかる時に『増殖』のCDを買い直して暫くする迄、私は「ジングルYMO」の楽曲そのものの魅力は忘れて数年の年月を経たと記憶します。

更に年月を経て96年になり私はAKAIのS3200XLを入手するのですが、フルピッチ・サイズのSCSI50ピンでMacとS3200XLを接続し専用編集ソフト「M.E.S.A.」を楽しんでいる頃のHDD容量は外付けでも2GBほど。2GBでも5万円位したのではなかったかと思いますが、CD1枚を丸々HDDに取り込む事すらも及び腰になるそんな時代を経て、漸くストレージに余裕が出て来た時には「CD-R」ブームの到来前の時代であり、ライティングのミスを重ね乍らCD-Rをキャディに入れてCD-R制作をしていた物です(嗤)。

そんな頃、尺の短い曲を色々分析していたりしたのでYMOの「ジングルYMO」の存在をあらためて思い出し、CDを放り込んで「ジングルYMO」の採譜もかねて色々とピッチを落としたり再生したりすると色々な通常の再生速度では認識出来ないギミックが見えて来てあらためて驚かされたものであります。

という訳で茲から譜例動画の確認をし乍らの楽曲解説をする事にしますが、本曲はジャズ・スウィングに顕著なライド・シンバルのそれもテンポが速いのでライドを模倣している「ピーチクパーチク」のシンバル系を模倣するシンセSEというのはスウィング感すら均されて耳に聴かれてしまう訳です。

譜例はアラ・ブレーヴェ表記なので二分音符=152ca. という表記でピンと来ないかもしれませんが、四分音符に置換すれば四分音符=304ca. という事になる訳ですからあらためてそのテンポの速さを実感出来るかと思います。

2020年6月7日追記

YouTubeの方で追加でアップロードしていた「Jingle Y.M.O.」のトーキング・ピアノの動画をあらためて紹介する事にしますが、このトーキング・ピアノはアルバム『X∞増殖 Multiplies』収録の「Jingle Y.M.O.」と「Nice Age」との曲間で聴かれるスネークマン・ショーの小林克也(咲坂守)のラップ部分をMIDI化してエレクトリック・ピアノで演奏させた物です。

エレクトリック・ピアノとしているのはローズのSuitcaseで、それに対してトリガーでブラウン・ノイズが発せられる様にして薄く混ぜているデモです。

小林克也の声をMIDI抽出するにしても単に強く響く部分音(=パーシャル)のみ抜粋した物ではなくIRCAMのAudioSculpt上で適宜パーシャル分析を施した上でSDIFファイル出力をし、このSDIFファイルをIRCAM OpenMusicの Patch 内で Classes から SDIF を追加させた上で再生&SMF出力を施し、SMFをLogic Pro Xへコンバートしてオーディオをバウンス。併せてSMFをSynthesiaにインポートしてSynthesiaの動作をQuicktimeの画面収録をして動画を作成した物です。

多くのトーキング・ピアノ或いはスピーキング・ピアノと呼ばれる物はアコースティック・ピアノを使って再現する物ですが、私が色々試行錯誤した中で小林克也のラップはアコースティック・ピアノよりもローズの方が聴き取りやすくなったのでエレピを選択したという訳です。

参考までにトーキング・ピアノについてよく判る動画を挙げておきましょう。

フィルター・バンクと称しているパートの1小節目は後続小節のアウフタクトを伴って「引き笑い」にも似た嗄声混じりのSEを譜例通りに採譜した訳ですが、原曲の方ではリング・モジュレーションも掛かっている様で、その変調音が下声部に聴こえる様にして採っており、デモの方もホワイト・ノイズを混ぜ乍ら一応譜例通りの音で弾き乍らロータリー・エフェクトとLFOを掛けております。

扨て、2小節目4拍目のオルガン・パートからは「ヒロミちゃーん」という歌詞を附与しておりますが、これは私が96年にサンプラーに取り込む迄は全く判別する事ができなかったギミックでありまして、少なくとも半速に落として再生しない限り判別は不可能だと思います。

2020年8月19日追記分

Mac上で上記の「ヒロミちゃーん」というSEのオーディオを半速で聴く場合の例として、IRCAMのTS2では次の画像の様に、'Transposition' を [-12 semitones] 設定、次に 'Tape Mode' にチェックを入れて再生すると所謂サンプラーでの取り込んだサンプルの基本位置よりも1オクターヴ下の鍵盤を弾く事で半速となる状況と同様の再生結果を得られます。

そんな困難な状況下でもある程度分離して耳にする事が出来るようにする為に視聴に不要なバーシャルをある程度間引いてみます。そこで SPEAR に半速再生させてのリサンプル状態のオーディオ・ファイルをTS2でエクスポートしたファイルを読み込ませた上で、次の画像の様に2600Hz超のパーシャルは SPEAR 上で全部消し、同様に900〜1500Hzの範囲もパーシャルを消したのが次の画像です。

SPEAR で分離させてみせたパーシャル分布ですが「ヒロミちゃーん」というSEは470〜670Hz辺りに基本音がありますが、この範囲だけを抽出させたとしても今度は「ヒロミちゃーん」での重要な子音がカットされてしまうので、言葉として綺麗に認識可能な様にすると、少なくとも2600Hz以下までの高域成分はどうしても必要となるのです。つまり、咲坂守の声の成分も随伴して拾ってしまう状況にもなるのは避けられないという訳です。

勿論、「ヒロミちゃーん」の波形に酷似する上方での広域成分のパーシャルを残しつつ他のパーシャルを消すという事は可能でもあります。Praat や SPEAR をもっと細かく使えば、限りなく理想に近づける事はできるでしょう。それくらいの編集能力を備えているのが Praat や SPEAR でもあります。

しかし、原音のSEを半速再生であろうともそれ《原盤》(※実際に茲で道う物は「録音物」が正確な表現です。原盤はレコード会社が権利を持つマスターの事)をネットに無許可でアップする事は法に抵触する事になるのは明白なので違法行為は避けるべきであります。こうした状況を勘案すると、視聴させる事すら出来ない音源を理想のパーシャル分離というステップを解説するのは不必要な労力となってしまうのはご容赦いただきたいと思います。

そこまでして理想を求めてパーシャルをほぼ完全分離を目指す事など無くとも、私の編集ステップで十分に「ヒロミちゃーん」は認識できるからに他ならず、それ以上の抽出というのは目的外でもあるのでパーシャル分離をする為の説明はこの程度に留めているのでありますので、紹介したソフトウェアの限界を露呈させているのではありません。その辺りはあらためてご容赦いただきたいと思います。

SPEAR でのパーシャル分離での再生でにわかに信じがたいと思われる方は次の画像においてもあらためて確認していただく事にしましょう。この画像はsygyt社の非常に高度な周波数フィルターを搭載したソフト VoceVista Video を用いており、「ヒロミちゃーん」の部分をフィルタリングさせているのをキャプチャーした画像です。

VoceVista Video の周波数フィルターは非常に秀逸で任意の周波数に対して複数のフィルターを充てる事が可能である為極めて細かく分離して再生が可能ですので、極めて聴き取りの難しいソースでも所謂耳コピなどの採譜には大いに役立つでしょうし、SPEAR、Praat、AudioSculpt、SpectraLayers などのソフトウェアと比しても非常に使いやすく比較的安価ですのでお勧めします。

そうしてサンプラーに取り込んで1オクターヴ低く再生させる事でスピードも半分の速度で再生されます。ピッチを維持した半速再生ではなく、ピッチがオクターヴ下がっての半速再生でなければ認識するのは困難であるという意味であります。

そうすると、譜例より1オクターヴ低いピッチで「ヒロミちゃーん?」という疑問形ふうのイントネーションで聴こえて来るので、興味のある方は是非ともご自分で当該箇所を取り込んで聴き取ってみて下さい。

また、その「ヒロミちゃーん」の過程の部分も巧い具合に微分音なので、こうして「Bセミフラット」で表記した訳です。単に私が微分音狂いで凡ゆる状況を微分音表記しなくては気が済まないという訳ではないので、その辺りもご理解いただけると幸いです。

扨て、坂本龍一が取扱う作品に於て「ヒロミちゃん」というギミックは後年の「Exhibition」でも用いられております。

ヒロミちゃんが誰なのかは私は知りません。加えて、坂本龍一作品を研究するにあたって底本となる太田出版関連の3冊の書籍『坂本龍一・音楽史』『坂本龍一・全仕事』『坂本龍一の音楽』等を読む限り、ヒロミちゃんに関する事は言及されていない様なので真相は不明なのでありますが、コアなファンの方ならご存知かもしれません。もしご存知の方がおられましたらご一報下さい(笑)。

その「Exhibition」はYMO散開後、トーマス・ドルビーとの共作「Field Work」の12インチEPのB面に収録されていた物でありましたが、トーマス・ドルビーの絶頂期はフェアライトを弾き乍らテレビで唄っていたりした物でしたし、惜しげも無くフェアライトを使用していた事を鮮明に覚えております。当時の80年代半ばにて「Field Work」がリリースされた頃、私は丁度チック・コリア・エレクトリック・バンドに傾倒していた頃でしたでしょうか。

当時のベース・フレーズのトレンドは音価が短いリフを形成する類の物。故にスラップ・ベース(当時はチョッパー・ベースと呼んだ)でも、サムピングの音価をずっしりと長く採るフレーズは意外にも珍しかった位でありまして、マーカス・ミラーの影響を大きく受けた1人であったろう青木智仁のベース・フレーズのサムピングに依る音価の短さをひとたび聴けば、ベースがドシッと座ってハーモニーを演出するという様なフレーズに遭遇するのは珍しかった事をあらためて理解してもらえる事でありましょう。

つまり、ベースの多くはハーモニー形成の為に音価を長く採る事よりも、音がそのまま鎮座する事を嫌って「リフ」というフレーズを形成する事が是とされる様な時代背景の中にあって、ベースはハーモニーを下支えするよりも前にウワモノとは別のフレーズをすぐに形成しようとしてしまう訳です。私は正直な所、当時のこの手のベース・フレーズに辟易としていた物でして、フレディ・ワシントン、ジーン・シモンズ、ウィル・リー、アンソニー・ジャクソン等の音価を長く採り乍ら休符が明確なベーシストを好み、バンド・アンサンブルとしてハーモニーがズシリと備わっている楽音に魅了されていた頃であったのです。

そういう意味では「Field Work」にしても、トーマス・ドルビーのそれではなくパール兄弟の窪田晴男が参加する時のアンサンブルの方が私は好きなのでありますが、当時販売された12インチEPはトーマス・ドルビー参加の物だったのもあって、私が興味を示したのは実はB面の「Exhibition」の方だったのであります。

なにせ「Exhibition」で聴かれる、DTMF信号にクリック音を繋ぎ合わせたと思しき4音を4種のテンポ(ポリテンポ)で奔り合わせているそれは、重なり合いそうで重なり合わない事に依って「進行」感を齎す様にさせる訳ですから能く考えられております。各テンポが素数であれば夫々が重なり合う事は無い為、BPMを次の様に小数点第1位まで設定可能なCMIを規準に算出する事が可能であり、

132.7bpm [fis]

103.3bpm [d]

78.7bpm [a]

69.1bpm [g]

少なくともこれらの近傍値でDTMF信号は行き交っている状態であると言えるでしょう。先のテンポ数値は10倍すれば素数である為、よもや坂本龍一は「ロンダ数」=(Rhonda number)までを視野に入れているのだろうか!? と勘繰りを入れた私でありましたが、遉にロンダ数までは視野に入れては居ない様でした。

楽理的側面で見ても「Exhibition」のポリテンポやポリコードなどのハーモニー形成およびイーノのアンビエント系の音楽や臨死体験を起こしているかの様な「ヒロミちゃん×2」というSEを加工しているそれは、よもや臨死体験やサイケデリックなオーバドーズの世界観をも投影しているかの様でもあり、こうした世界観に巡り会えた当時はとても幸運に思った程であります。

12インチEPだった事もありレコードのターンテーブルは45回転で再生した物でしたが、2度目に「Exhibition」のB面に針を落とした時には平時の33⅓回転のままで再生させてしまった事もあり、SEの「ヒロミちゃん×2」を明瞭に聴く事が出来た事で、そうしたギミックの存在を気付く事ができたのも更なる幸運であったと言えるものでありました。

45回転のレコードを33⅓回転で再生させてしまえば、135:100という比率である為ピッチは520セント程低下する訳です。それほどの再生速度が異なる状況ではないと、SEのギミックが認識できないという所が妙味でもあるでしょう。

余談ではありますが、CD-DAのサンプルレート44.1kHzを135:100の速度比で再現するとなると、サンプルレートを32666Hzに変換する必要があり(※近似値)、或いはサンプラーに取り込んで完全四度+シントニック・コンマほど低く再生すれば「45rpm→33⅓rpm」を再現出来る事になります。

加えて本曲の魅力は、楽曲冒頭の数秒にも凝縮されております。潜水艦すらイメージさせる様な最初のSEは「F♯m」の近傍となる和音での第二転回形が低域で鳴らされます。この部分は短和音と感ずるよりも長和音に近しい和音としての [fis] 音を明瞭に聴くであろうかと思いますが、これが耳に心地良く響くのは楽曲に用いられている各音の「部分音」は倍音を敢えて豊かにしてはいないという事がひとつの要因であるかと思います。

先の「F♯m」の部分の実際としては、先行する変ト長調部の三声に依るチャイムを模したパートが [b・f] およびその上下10セントずつデチューンとなる微分音(低位の [f] の方が耳に付きやすい)の音が曲の開始部として鳴らされ、直後に「F♯m」の近似的な和音が入って来るという訳です。

この開始部の [f・b] も非常に巧緻な処理が施されており、完全四度の [f・b] 各音に対して前述の通り上下に10セント程デチューンされた三声として鳴らされているのであり、これは恐らく【1029/1024=3×(7^3)/2^10】【169/168=(13^2)/(13^2)-1】【515/512=5×103/2^9】の振動比を標榜する物だと思われ、[f] 音を喚起しつつ直後に「G♭△」が鳴れば自ずと「G♭△7」の響きが誘発されます。

嬰ヘ短調で書かれる「F♯m」の近傍となるパートの構成音の実際は下から [cis・fis・hist・aitist・cis] という状況になっており [cis] が重複となっている他は「F♯m」という短三和音の第3音が75セント高く第5音が50セント低い和音と見做していただければ判り易いかと思います。

即ち、変ト長調の「G♭△」と嬰ヘ短調での「F♯m」の近傍の和音は互いに同主調であり乍らも、同主短調側のそれを短和音とまではせずに長和音に近しい近傍の微小音程へと変化させた音響的な和音に変化させ乍ら同時にニ長調と変ニ長調を喚起させる音を複調的に聴かせるという訳です。

これらのニ長調では「長三和音」を確定しない不完全和音であるのは、他のアンサンブル=先行する変ト長調と嬰ヘ短調で生ずる音が補完する事になるのです。

変ニ長調では長三度の跳躍進行が結果的に長三和音「D♭△」を補完する事になり、異名同音に変換すれば「D△」「C♯△」という半音忒いの長三和音に対して「G♭△」の長三和音と「F♯m」の近傍となる微分音を含んだ和音を聴く事ができる物となり、複調に依る高次な和声をほんの数秒の間に耳にする事になるという訳です。

坂本龍一がCMIを導入して以降おそらくプリプロが主体になっていたのでありましょうが、CMI導入後の作品の多くは非常に僅か乍ら60Hzのハムノイズが混入している事があります。特に『Merry Christmas Mr. Lawrence』『Exhibition』は、静謐なる音像が傾聴させてしまい、ハムノイズに耳が注力されてしまう事があります。

60Hzのハムノイズは12EDOから見ると [as] より49セント低く採られる所にあるので、Aセスクイフラットと言えば判り易いでしょうか。「Exhibition」の場合は四分音および八分音も取扱われる為、四分音に近しい60Hzのハムノイズは非常に厄介に聴こえる物でもあります。

坂本龍一の半音忒いのポリコード(バイトーナル・コード)となると「Elastic Dummy」が顕著な例として挙げる事が出来ますが、実は「Jingle Y. M. O.」でも使われるのであります。況してや「Exhibition」の場合はそうした半音忒いの和音に対して更に付加させて来ている訳ですから、その拘りが見て取れるかと思います。

そういう訳で「Jingle Y. M. O.」の本編をあらためて語る事が出来るのでありますが、「ヒロミちゃーん」SEに端を発して「Exhibition」にまで話が及んだ訳ですね。その伏線は後続小節の為でもあったのでありまして取り敢えず話題を続ける事にしましょう。

3小節目2拍目以降のヴォコーダー部の線運びは、コード表記は採らないセクショナル・ハーモニーでFリディアンを想起した上での線運びとして解釈をしております。

本曲は調号無しで表わしているものの [f] 音は中心音とすべく音であるので当初はF調(=ヘ長調)で記譜すべきかどうか頭を悩ませた物です。

処が本曲はFリディアンに相当する副十三の和音、つまりF音を根音とする13thコード=Fリディアン・トータルという風に、調域そのものはハ長調調域の全音階にて音組織が作られるという状況が顕になるのでありまして、それを鑑みつつ譜例は調号無しとしてスタートさせた訳です。終止和音にて [f] が明示的になっても偽終止である為、調号無しで良いだろうと解釈したのであります。

4小節目もヴォコーダーのFリディアンたるセクショナル・ハーモニーは継続します。3〜4小節目では便宜的に「The only answer gets a〜」という歌詞を充てておりますが、これは私がそう聴こえるだけで何ら保証を得ている訳ではありません。とはいえこういう風に聴こえるであろうという確信から表記している事なので、その辺りはご容赦下さい。

扨て5〜8小節目は少々口角泡を飛ばすかの様に詳しく語る必要があるかと思います。というのも、5小節目での「B♭△9→A♭△9」での譜例のオルガン・パートのトップ・ノートを見てもらえば判りますが、[f - c] という風に完全四度下行しているにも拘らず「A♭△9」上では和声的に [es] が下に出て来る訳であります。

きちんと体系に倣う声部進行を採るのであるならば、先行和音の [f] から直近の [es] がオクターヴ下に移置【いち】されるよりは、トップノートで [f - es] と順次進行を採る方が適切であるのです。

処がヴォコーダーを能々聴くと、オクターヴ下の [es] の方が断然強く聴こえるのです。トップノートとして [f - es] と長二度下行進行で進む方が声部進行としては断然適切な物であります。

とはいえ、セクショナル・ハーモニーを保った上でトップノートの完全四度跳躍進行を明示したいという狙いで和声の「充塡」を狙っているのであれば、内声をより強く「溷濁」させる狙いがあっての事でしょうから、こういう方策もアリなのです。

つまり、機能和声社会(=カデンツを標榜する為の)正統な体系に耳が負けてはいけないシーンなのです。

例えば、ドナルド・フェイゲンの「マキシン」のセクショナル・ハーモニーを例に挙げるとしましょう。「マキシン」の歌詞にある

《We've got to hold out till graduation》

にある《till grad-》の先行する《till》は下から [h・d・e・g] というセクショナル・ハーモニーが後続の [a・cis・d・e] と進行するのでありますが、トップノートは [g - e] と短三度の跳躍進行を採るよりも後続の下方にある [a] に反進行すべきと思われるかもしれませんが、こういう例もある様に、セクショナル・ハーモニーは和声の「充塡を維持」する事が重要であるので、充塡を重視する事で転回させて直近の順次進行を得る事もなく動かして良いのです。充塡が維持されているならば、という事です。

2次倍音がどうしてもオクターヴ上の方の「影」を強く感じ取ってしまい、進行も跳躍でなくなる事で脳裡には [f - es] が浮かんでしまうでしょうが、茲は私の採譜が誤りでない限り譜例通りの解釈とさせていただきますのでご容赦下さい。

3拍子フレーズで「music, music〜」と唄われる本箇所、こうした「4:3」のリズム比となる3拍子フレーズはヘミオラというよりもセスクイテルツィア [sesquitertia] と表現した方がより適切であろうかと思いますが、細かい事は措くとしましょう(笑)。

私自身、細かい事を考えずについつい「4:3」のフレーズでもヘミオラとかセスクイアルテラとか区別なく指してしまう事がありますが、一応その辺りを細かく言及しておく必要があろうかと思うので示しておく事にします。

扨て、「B♭△9→A♭△9」と進行するセスクイテルツィアの強行の先には同様に長二度下行平行進行が現われるのか!? と思いきや、コードは姿を若干変えて「D♭△7(G♭)」となるのは少々注目して欲しい所です。[ges] を根音に採るのであるならば [b] が3度音として介在していそうでもあるので類推してしまいそうですが、「G♭△9(♯11)」という形ではなく、[b] の無い音、つまりは「D♭△7(G♭)」という形にならざるを得ないのです。

後続は更に「E△7(13)」という風に進みますが、遉に茲を「F♭△7(13)」とする事だけは避けました(笑)。

流れからすれば長二度下行平行進行としては「F♭」が適切ではあるのですが、この様な状況では恣意的にエンハーモニック転調を同時に辷り込ませる方策が採られる事が是認されるであろうという思いから「F♭△7(13)」を選択しなかったのであります。

仮に「F♭△7(13)」を採った時、そのコードの構成音は [fes・as・ces・es・des] となる訳ですから、「F♭」が随伴させる「C♭」という2つの音の同居は遉に辛いだろうという思いから、スルリとエンハーモニック転調を辷り込ませた解釈を採ったという訳です。

調所属の解釈と共に他調から拝借される和音の意味合いを強く表わす必要性のある解釈であるならば「F♭△7(13)」を採る事もありますが、セスクイテルツィアのハーモニック・リズムだけで適宜調所属を明確化する必要の無い状況と解釈した訳です。

加えて「E△7(13)」のコード上で特筆すべきは、[h・cis・dis] と二度音程でぶつかり合っている所です。こうした凝集は犇めき合わせ乍ら動くという、先述にもある通り和音の充塡を維持させたまま移高させるというセクショナル・ハーモニーという状況が非常に功を奏する事になるので、あらためて念頭に置いてもらいたい所です。

8小節目の一旦の帰結は「C♯△add9/D△」というコード表記です。単純に考えればペレアス和音型となる半音忒いの「C♯△/D△」であり、[dis] という音は低位で鳴らされるD△から見た「♯11th」音が随伴させる2:3由来となる第3次倍音ではなかろうかと思うのですが、とはいえこの譜例通りに弾くと矢張り原曲同様の音響感を得られるのでハーモニー観としては正しい採譜であろうと私自身は信じて已まない所であります。

というのも私は当初、この部分を「D△7(♯11)」と長らく思っていたのです。そうはいっても「D△7(♯11)」のハーモニーは原曲と比して薄いな、とは感じてはいたのですが本曲をS3200XLに取り込んで分析する様な時代に至るまでは拘泥していなかったのもあり、ずっとこういう和音であろうとイメージしてしまっていたのです。

96年に入って色々と分析をしてみると、これがペレアス和音に由来する和音であるという事を理解すると、途端にあらためて細かく分析する必要があろうかと奮い立ち、あらためて坂本龍一の凄さを確認したという訳です。

もしも「ジングルYMO」をソロ・ピアノ演奏として再現する様な時のヴォイシングとしては次の様に弾かれる方が、原曲のイメージを毀損する事なく掴み易い物になろうかと思います。

このヴォイシングでは、譜例とは異なり左手パートには [d] の半音下に [cis] が加わっており、ハーモニー感を充たす状況になっているという訳です。仮に、右手と左手が乖離し過ぎているとばかりに右手を1オクターヴ下に移高させた場合、[dis] 音が原曲のハーモニーを毀損するかの様にして原曲のハーモニー感とは異なる印象を受けるかもしれません。

実は、こういう風に和音の実音はオクターヴ移置させても原曲のハーモニー感を毀損しない物なのですが、「倍音」組成がハーモニー形成となっている状況では、倍音のオクターヴ下方への移置というのは毀損して聴こえる物でもあるのです。

つまり、オクターヴ下方への移置・転回・還元を倍音は許さないというのが、実音か倍音かを判断する材料になるのです。採譜、所謂耳コピという状況で実音か倍音かを悩む状況があるとしたら、倍音はオクターヴ下への移置を許さず毀損する音になる事が多々あるという状況を念頭に置いておくと役立つ事が多いと思います。

ともするとこの [dis] は単なる倍音由来なのか!? というと実はそうでもないのです。今回のデモは倍音に乏しいウーリッツァーを使ったデモであるので、譜例通りに弾かないと逆に原曲の通りに響かないのでありますが、アコースティック・ピアノの様にある程度倍音に潤沢な場合では、先のキーボードのヴォイシングに表わされる右手パートの3音をそのまま1オクターヴ下方に移置しても原曲を毀損しない物として聴く事が出来る(筈)ですので、弾く楽器に依ってその再現性は大きく変わるという事を言いたいのであります。

例えば「ジングルYMO」の当該和音部分をローズやウーリッツァー1台で説明しなければならない様な時には譜例通りに弾く必要があり、右手パートの1オクターヴ下の移高は原曲を毀損する様なハーモニーになりますが、アコースティック・ピアノ1台で表現する場合は1オクターヴ下への移高は原曲のハーモニー感を大きく毀損する事は無いでしょう。この様に、現実に即した演奏表現或いは原曲を踏襲する事での異なる状況下と再現する楽器に依って、ハーモニー感は大きく左右する事になるという点を注意する必要があろうかと思います。

それにしても、「C♯△add9/D△」というコード表記はポリコードを表わす表現として如何なのよ!? と疑問を抱く方も居られるかと思います。というのも大抵の体系というのは、ポリコードやアッパー・ストラクチャーという和音構成の「成分」という物は、某しかの「三和音」に集約される物でもある為、「ポリコードは2種のトライアドであるべき」とか「アッパー・ストラクチャーはトライアドであるべき」と体系に五月蝿い方も居られる事でありましょう(笑)。

唯、これだけは申しておきます。ポリコードは2種のトライアドである必要など毛頭ありません。和音表記の為に体系に靡く必要も無いのです。唯、某しかの音響体という物は「三和音」の集合体の様にして集約し結束するのもまた事実です。

但し、必ずしも長三和音・短三和音(=普遍和音)の型に集約されるかというとそれもまた違います。音響体は必ずしも長三和音・短三和音として響く訳でもありません。但し「普遍和音」としての姿が成立しない不完全な状況の音響という事は充分有り得る事であります。

例えば「C♯△add9/D△」という和音表記の状況は確かに上声部の「add9」が示す [dis] は邪魔です(笑)。然し乍らこの [dis] は矢張り音響体として必要な音でもあるので、邪魔なのはコード表記の側からの都合でしかありません。[dis] さえ無ければ上に「C♯△」(=D♭△)下に「D△」という「綺麗な」2種類の普遍和音へと集約させる姿を確認できる訳です。では [dis] は幻なのか!? と考えてしまうのは早計であるという訳です。

[dis] は「D△」が包含する [fis] と結びつく事で新たなる音響体の集約の姿を見せていると考える必要があろうかと思います。3つ目の完全和音(=長三和音 or 短三和音)へと化学反応する音脈となりうるという物として想起可能となります。

つまり考えられるのは「D♯m(=E♭m)」または「B△」を示唆する断片となる2音という意味です(関連性として導きやすいのは後者の「B△」になろうかと思います)。すると「E♭m」の断片と解釈した時は「B♭」音が空隙としている状況である訳で、言い換えればこの「B♭」は新たなる音脈でもある訳です。

同様に「B△」の断片として解釈する時は「B音」= [h] が空隙となっている状況であり、これが新たなる音脈として活用する事も可能な訳です。

即ち、多くのポリコードの表記体系としては「綺麗な姿」としての表記ではない物の、その音響の状況を表わす事にはなっているのでありますし、新たなる音脈として発掘可能であるものの存在しない音をコード表記にしてしまって3層構造のポリコードを形成させてしまってもそれはそれで問題があろうかと思います。

とはいえバイトーナル・コードに於て上も下もコードはトライアドであるべきというのはチョット異なると思うので、複数の調由来の属七が重なる状況も往々にしてあるのに単にそれをバイトーナルではなくポリコードの解釈だけでコード表記を否認/是認するのは莫迦げた事であろうと思います。色んな状況を勘案した上で私自身先の様なコード表記を選択しているので、その辺りはあらためてご容赦願いたいと思います。

扨て、8小節目の「C♯△add9/D△」から9小節目の「C♯7(♯9)」対して赤線と共に「※倒置」と注釈を充てておりますが、これは、先行小節での上声部「C♯add9」となる基底和音部「C♯△」が、後続和音の「C♯7(♯9)」へと下方へたすき掛けの状態となり、結果的に倒置されているという事を示した注釈であるのです。

抑も機能和声的に聴こうとする場合、先行和音の「上音」が後続和音の根音或いは基底部に取り込まれる必要があります。G7→Cへのそれを見ていただければ、先行する和音構成音が後続和音の基底に取り込まれている事があらためてお判りいただける事でありましょう。

つまり、先行和音のバイトーナル・コードがそのまま行き場を無くして逡巡させるよりも、バイトーナル・コードの上声部を後続へ「倒置」させる、つまり後続和音の基底部に取り込む事で調的進行感を誘発させるという狙いをあらためて確認する事が出来るという訳です。

ですから、こうした難しい和音の響きですらも調的にスンナリと耳にする事が出来た事も手伝って、「ジングルYMO」は多くのティーンの耳をも惹き付けたのでありましょう。それは、奇を衒っただけの方策ではなく調的にもスムーズに聴こえる様にされているからであります。その上でジャズっぽく、近代和声風に仕立て上げられているのは坂本龍一からの音楽の啓示でもありましょう。

話が前後してしまいますが、8小節目に於てオルガンとバンド・フィルターのパートではシュスパンシオンの記号を全音符に充てて付記しております。通常、シュスパンシオンを「二分音符」に充てた場合、実奏としては「八分休符+付点四分音符」として弾かれる物ですので、全音符にシュスパンシオンを充てよう物なら「四分休符+付点二分音符」なのか!? と思われるでありましょうが、バロック時代の大目に見た解釈で見守って欲しいかと思います(笑)。

それは冗談で、この全音符は2つの二分音符がタイで繋がっている状況で、先行の二分音符にシュスパンシオンが充てられると解釈すれば「八分休符+付点四分音符」にもなる訳です。

ならば何故そう書かないのか!? というのは単なる注意喚起促進の為と、全音符にシュスパンシオンが付記されたとしても「二分音符+二分音符」として解釈して呉れ給えよ、という前提を付け加えればこうした「音楽的方便」こそがバロック時代の「揺れ」の解釈を伴わせる訳であります。そもそもバロックという言葉には「窳(=いびつ)」という意味があっての事なので、それを敢えて喚起させる為に用いているのであります。

そうして10小節目には下方五度進行で「F♯m9」に進みますが、高音部は11th音である [h] を明示してフレージングしている所はあらためて注目して欲しい部分であります。

11小節目は「B7(♭9)」に進みます。後ろのヴォコーダーの「world」では [gis] を唄っているのでハーモニー全体としては「B7(♭9、13)」という状態でもあるのですが、コード表記の方では本位十三度の方は充てる事を選択しなかったのであらためて注意をしていただきたい所でもあります。坂本龍一としては比較的珍しい、短属九を用いているのも同時に注目してもらいたい所です。

12小節目では、先行和音から下方五度進行を採らずに六度進行を採る事で先行和音「B7(♭9)」が包含していた減三和音= [dis・fis・a] の [a] が [ais] に半音上方変位する形を採る、コモン・トーンを利用した偽終止的進行であります。とはいえ和音間では増一度・長二度の巧みな進行が忍ばされているので非常にスムーズに聴こえます。

13小節目の「G7(♭9)/D♭」は少々説明が必要でありましょう。何故ならベースの1拍目は先行するダブル・クロマティックが強行して来る [c] が在るからです。

私はこの [c] は、2拍目 [des] の導音(※ヘプタトニックの第7音に備わる導音の意味ではなく人工導音=künstlicherLeittonの意味)であると解釈しております。故に倚音が先行した上で2拍目で和音に収斂するという解釈で、ベースの旋律の骨格としては [des] にあるという解釈から [des] は「G7」の三全音代理(=トライトーン・サブスティテューション)の音脈となり更なる3〜4拍目でオルタードの音脈を辿り、4拍目では後続小節1拍目のアンティシペーション(先行音)に結句、そのまま移勢を採らずに同度進行で「F♯m11」へ結ばれるという解釈を採っているのであります。ベースの [c] に惑わされる事が無ければ、ウワモノとしては見通す事が非常に容易になる筈であります。

そういう意味でも、[c] は和音本体の根音として耳にするのか!? それとも導音として聴くのか!? というのはウワモノのコードの響きが握っているのでありますからベースは単に「装飾」としての振舞いとして聴かなくてはなりません。

ベースの役割は、ダブル・クロマティックが半音階への音脈の「連絡船」となって紡いでいる状況でもある為、和音の束縛よりもクロマティックである事の方が優先されても大丈夫なのです。そこで [des] を一旦の極点(帰結)と見る事で、その後三全音跳躍で [g] に結んでいる訳です。これらのウォーキング・ベースも相当周到に考え込まれた進行であると思います。

14〜15小節目の「F♯m11」は特に語る事はありません。強いて言うならば15小節目でドラムのスネアが3拍4連フレーズである付点八分を強行している点でありましょうか。

16〜17小節目の「F7(♯9、♭13)/A」は、[f] が上声部にある為和音解釈の判断を迷わせてしまうかもしれませんが、意外にもこういうヴォイシングはジャズ・ギターを嗜む方なら容易かもしれません。

18小節目からは再度3拍子フレーズとしてのセスクイテルツィアが現われ「B♭△7→A♭△7(♯11)」へと進みますが、19小節目の終止和音「A♭△(♭5)/G♭△7」は少々説明が必要だろうと思いますので縷述する事に。

結論から言えば「A♭△(♭5)/G♭△7」というコードはG♭リディアン♭6トータルのコードであると言えます。A♭ミクソリディアン♭5トータルととも言う事はできるでありましょう。次の例は「G♭リディアン♭6」として表わした譜例です。

前掲「リディアン♭6」を「ミクソリディアン♭5」で見るとなると第5音に完全五度音程を持たない事になります。教会旋法のロクリアンを除く各旋法の第5音が半音下方変位しているという状態である為に機能和声感を具備するには相当な覚悟を持って用いなくてはならない状況であると言えます。

加えてミクソリディアンの第5音が半音下方変位しているという事は、音組織として元来包含している第3・7音の三全音に加えて主音と第5音も更なるもう1組の三全音を有しているという事になるので、全音忒いの三全音を持った音組織を得ている状況での総和音という事を意味するのです。

つまり機能和声的な調性感は叛く状態でもあり複調感を始めから内在している事になるので、旋法の色(=モーダル感)を強める事に傾く事にもなり得ます。

なにより、第5音を極点として旋律を形成しても第5音目が三全音を形成するのですから取扱いとしては非常に厄介な状況になります。「リディアン♭6」として見ても音組織に内含する三全音を2組も形成する音組織であるので、最早複調状態であるとも言えるでしょう。

先の譜例を今一度確認してもらえれば一目瞭然ではありますが、フィナリスとなる [ges] と第4音 [c] の緑色は通常の変位する前の通常のリディアンが本来具有している三全音です。

同様に赤色の [as・eses] がリディアンから「リディアン♭6」として変位した事で形成される事になる新たな三全音を示しているのです。茲までの解釈はあくまでも人工的なヘプタトニックとしての姿から解釈した物である物の、三全音は2組を有するので複調由来の三全音とも見做す事が可能な訳です。

それらの状況を勘案した上で複調としての解釈を拡大させると、全音忒いとなる調域での三全音を具有するドミナント形の和音(=13thコードたる総和音)を2組形成させる様に解釈する事も可能であり、その総和音は属音を根音とする属十三の和音としてではなく、属音以外の音を根音とする副十三の和音の系統として総和音を響かせる類の終止和音としても見る事が可能な訳です。

G♭リディアン♭6というモードとして変位する前の姿は次の様にG♭リディアンを見付ける事が出来る訳です。この音組織の変記号(=フラット)が付いている音をあらためて確認すれば、それが変ニ長調/変ロ短調の音組織を示す物だという事があらためてお判りいただける事でしょう。

A♭ミクソリディアンという物が変位前の姿である事を思えば、次の様な変ニ長調(Key=D♭)の調所属を見付ける事が出来る訳です。

A♭音以外を根音とする副十三和音を1組見付ける事が出来るならば、次の4つの調域での三全音を有する「副十三和音」(※属音以外を根音とする総和音)を見出す事が可能になる訳です。

これら4つの調域の可能性を見出す事が出来る訳ですが、少なくともG♭リディアンから遠い調的関係となると「Key=Am」の調域が一番遠い事になる訳ですが、これらの遠隔的な調をひとまとめにしようとすると自ずと「半音階」の世界を志向する事を意味するので、イ短調(=Am)の調域での「E音」以外を根音とする副十三和音を新たに想起しておけば「全音忒いの調域」というのは何もD♭から見た長二度上方の変ホ長調 or 変ホ短調を想起するばかりでなく、三全音というペアが全音忒いになっていれば良いのでイ長調 or イ短調までも視野に入れる事が可能となる訳です。

そうした調域を2組想起した上で、G♭リディアン♭6という音脈は同時にイ短調という調域をも示唆している事になるので、曲冒頭の「Fリディアン」というのはハ長調/イ短調の調域とがメビウスの輪の様に繋げる事が可能となる訳です。

無論、三全音の存在という物が単一の調性を炙り出すだけではなく三全音関係にある調域の存在をも示唆する以上、その時点で三全音関係の調域を併存して俯瞰する状態となれば自ずと「半音階」という音脈を志向する事になるのは自明の事でもある訳ですが、奇を衒う様な半音階の導入ではなく、唄心ある半音階導入としてそれが結果的に「強固な主旋律に附随する高次な和音」を形成する社会で生ずる半音階社会として耳に届く例のひとつとして本曲を挙げる事が出来るのではないかと思います。

CM1本ほどの尺の短い曲ではあるものの、そこには楽理的側面で見てもひとことでは言い表わせないほどの状況が凝縮されているという訳です。

次に示される網状の図は、所謂「Tonnetz」と呼ばれている物で、このTonnetzの例は12等分平均律を指し示す物となります。

12個の音を採る時に各音が互いに連結され合っていれば、形状がどういう風になろうとも半音階を得る事になります。

水平軸に12個の音を、例えば左から右に順次連結し合えば半音階を得ますし、図では垂直軸としての音は不足しておりますが同様に半音階を得る事になります。つまり、水平&垂直軸を限りなくコンパクトな形で12音をまとめても半音階を得る事になります。

それらが意味する物は、完全五度と完全四度だけに依存せずに長・短の三度音程を介在させる事で音の網はコンパクト化するという事を意味するのであります。

扨て所謂ペンタトニックと呼ばれる5音音階という物は、その5音列が恣意的な操作ではなく4回の完全五度累積に依って生ずるそれを正式には「無半音五音音階」と呼ばれる物で、世界各地の民族音楽などでも標準的な指標で用いられる物であります。

なぜそれが「指標」となるのかというと、2:3という共鳴で得られる完全五度が不完全協和音程=長・短の三度音程に依って引き込まれた体系という事を暗に示している語句として「無半音五音音階」という風に呼ばれる事を意味しているからなのです。

我々が不完全協和音程に靡く事なく完全五度音程を11回累積すれば、行き着いた先は純正完全八度よりもシントニック・コンマ高い所で帰着してしまいます。

我々が単に完全五度の共鳴だけに頼らない理由は他にもあります。純正長三度は平均律よりも14セントも低いにも拘らず、我々は純正長三度を採る事よりもあろうことか平均律長三度やピタゴラス長三度を採る事が遥かに多い物です。

中東、アラブ、ペルシャ地域で大全音(=204セント)を採る音律が今猶残っているのはアリストクセノスに依る「ハルモニア原論」の影響でありましょう。純正長三度を優位に採るのであるならば大全音は早々に棄却されてしまいかねない訳です。

完全五度が累積する毎に、その累積は三度音程と手を取り合う様にしているのが実際であり、[c] が [g - d - a] と累積を重ねれば [a] は2400セント上の [c] から294セント低い短三度下方の音程を得る事になり、[a - e] へと完全五度を重ねれば結果的に408セントのピタゴラス長三度を使うという事になります。

無論、アリストクセノスのハルモニア原論の体系を利用した国々では、オクターヴよりもテトラコルドの累積を重用した事で、実際にはオクターヴが合わぬ体系ともなったのでありますが、五度が三度に寄り添い乍ら音律体系を醸成して来たという歴史と一致する物であります。

扨て、先のTonnetzを今一度確認していただく事にしますが、音網左下に水色で囲った枠線は幹音に依るヘプタトニックを示している事がお判りになるかと思います。枠線内の下方にある [f - c - g] は主音 [c] を中心にして左に下属音 [f]、右に上属音 [g] と配されているのがあらためてお判りいただけるかと思います。

その [f - c - g] の水平軸の累積を更に右方に累積すれば [d - a - e] が得られる訳ですが、実際には [d] を得た時点で [d] は 下属音に寄り添い(靡いて)音列をコンパクトに畳むかの様にして形成されており、同時に新たなる五度の累積が [f - c - g] の上方に [d - a - e - h(英名:B)] として表されるのが、五度が三度に靡くという体系である事を仄かに示している状況であるとも言えるでしょう。これが我々の知る「全音階」であり、無半音五音音階は、水色の枠線の右上と左下の [f・h] が無い状況を示す訳でもあります。

水色の枠線に対して埒外となる外郭部分に隣接するのは半音階の音脈ともなる領域になります。水色の枠線に対して巧妙にあと5音を付与すれば自ずと半音階は生ずるという事にもなります。

また、水色の枠線に対して上部に鏡像を得る場合、これは「プラガル」という下方倍音列でもある短調の情緒になる領域を示す物でもあります。こうしたプラガルとなる明暗の「暗」を図示するならば実際には下方にそうした組織が形成される様に図示する事が親切だと思いますが、プラガルな音脈が必ずしも下方にあるという一義的な解釈としての視覚的な偏りが備わらない様に、私は敢えて逆で示したのであります。

曷は扨措き、「プラガル」という音脈となると真っ先に思い浮かべる事ができるのが所謂「ネガティヴ・ハーモニー」という音脈であります。エッティンゲン、フーゴー・リーマン、エルンスト・レヴィ、ジェイコブ・コリアーなどを挙げればあらためてお判りいただけるでしょうが、バルトークも脳裏に映じていただければ幸いです。

先述した様に、このTonnetzでは各音が互いに連結されていれば如何様に12音を抜粋しても半音階を得る訳ですが、上下左右に均整の取れた形として半音階を抜粋した時というのはそれこそ12音技法にも見られる様な真の均齊の世界を表しているかの様に思えるかもしれませんが、実際には12音技法は五度/四度/三度音程に依存する体系ではないので、その図示される均齊が12音技法の実際の姿を反映していると思い込んでしまってはいけません。

但し、調性感を残す音楽感に於ては、このTonnetz状で示される「いびつなヘプタトニック」という状況は、調性感を残しながら半音階社会に足を突っ込んでいるような情緒を形容している物として解釈する事は可能であります。いびつな形状として見えれば見えるほど、原調の姿は粉飾されているという風に考えることができるでしょう。

そうした事を鑑みれば、「A♭△(♭5)/ G♭△7」という赤枠の状況は意外にも特殊なモーダル感でもない事が解り、「C♯△add9/D△」の方が半音階社会へと足を踏み出そうとして原調としての姿をかなり跳躍して粉飾しようとして形状を変えている様子がお判りになるかと思います。

加えて注意していただきたいのは、「C♯△add9/D△」の構成音が示す赤枠内下方の水平軸にある2音 [d - a] を、 「A♭△(♭5)/ G♭△7」の赤枠外にある [d - a] に置換して見ても構わないのであり、そうする事で相関関係がより近しく感じていただけるかと思います。

即ち「C♯△add9/D△」の音社会は「A♭△(♭5)/ G♭△7」のプラガルな関係として、長・短の「短」側に寄り添っている音社会なのだという事をお判りいただければ、更に「ジングルYMO」に忍ばされるコードの乙張りを堪能する事ができるのではないかと私は信じて已みません。

2019-03-23 09:00