長短混淆 [楽理]

今回の記事タイトルは音楽的な意味に於ける「長・短」の世界観が混淆とする世界観の事を表わす物であります。長調と短調と言えば良いでしょうか。

そうした混淆とする状況を約言すれば、長調と短調が「交雑」しているとでも言えば更に解り易いでしょうか。

私が本記事にて意図する長・短それぞれの混ざり具合というのは、音楽を横軸=水平方向で見た時の、つまり時系列に長調と短調とが交換し合う様に起こる変化の意味合いで用いております。

他方、縦軸で垂直レベルに和声的に長・短それぞれの世界観が混ざっている様な世界観というのはバルトークを筆頭に挙げる事ができるでしょう。今回の話題はあくまでも横軸となる水平方向として見た時の長・短それぞれの世界観が混ざり合う状況を意図している物です。

その様な世界観の判り易い例として1曲を挙げるとするならば、内村直也作詞・中田喜直作曲の『雪の降る街を』を筆頭に挙げる事になるでしょう。同主調同士となる長調・短調が互いに混ざり合う状況の曲を本曲ほどひとたび耳にして簡単明瞭且つごくごく自然に心の中に届きスンナリと記憶する事の出来る様なこうした例は珍しい位ではないかとも思える程です。

音楽的素養の浅い人ですらも『雪の降る街を』を歌い上げる事に対しては特段の難しさを感ずる事なく歌えてしまう事でしょう。加えてそれが中田喜直の凄さである事も疑いの無い所であると私は信じて已みません。

長調と短調が入り交じる音楽的世界観をひとたび楽理的な側面で語ってしまうと、楽理的側面など全く知らずに歌い上げる事の出来ていた人からすれば途端に敷居が高くなり難しく表現される事になってしまいかねません。それを思えば「雪の降る街を」のメロディーが心に宿るや否や音楽的には複雑な状況であるにも拘らず、それがごく自然に、その音楽的状況がそうでなければいけないかの様にして捉える事が出来てしまう訳ですから、こうした音楽を作る中田喜直という作曲者の手腕にはあらためて恐懼の念に堪えんばかりです。

楽理的側面をひとたび言葉にしてしまうと音楽的素養の浅い人々からすれば専門的で複雑な物として捉えられてしまい理解を遠ざけてしまうかもしれません。専門的に語る事はひとまず措いて、単に耳や心に届いている音楽を各人の情感として芽生える状況を鑑みれば、情感とは決して音楽的素養の有無で左右される訳ではなく寧ろ音楽的素養の無い人にも心に音楽が宿るという事を意味する訳であります。難しい言葉を排除さえすれば、音楽的素養の浅い人でも複雑な構造を持った音楽を嗜む事は充分可能であるのです。

とはいえ聴き方を容易にしてくれる音楽的状況の実際としては、旋律線が聴き手の興味を惹き付ける強固な牽引力を持ち、曲調の明暗などの乙張りが付いていたり、随伴する和声や各楽器の伴奏のリフ形成が巧緻であったりする必要がある訳であり、挙げればキリがありません。そこに聴き手の好みという主観(バイアス)が影響して来るので、聴き手の好みさえ無視できれば音楽的な部分としてはミソの付けどころの無い作品だったとしても、最終的には聴き手の主観にマッチせずに闇へと葬り去られてしまう様な作品というのがある訳です。

しかも多くの聴き手というのは音楽そのものではなく、音楽に附随する「歌詞」という言葉の部分で善し悪しを決定づけてしまう偏向度を備えているので、この様なバイアスを排除して音楽に傾聴出来る様な人の音楽的素養は熟達している方であると言えるでありましょう。だからといって音楽的素養が浅いままで好いという事を述べている訳でもありません。専門的な言葉で形容する事を難しいとする人は少なくないでありましょうが、誰もが口ずさめる曲を一旦繙くと、専門的な言葉で語る必要性は生じて来るものですし、斯様な音楽的な深部に些し宛(すこしづつ)アクセスできる様になって来ると更に音楽は面白くなって来るのでもあるのです。

扨て、『雪の降る街を』では同主調それぞれの長・短の調を行き交っている為、広義ではその行き交いを「転調」と呼ぶでしょうが、厳密に言えば移旋と移高(移調)を伴わせており、同主調同士の調性機能のカデンツを総じて経由して進行した物ではなく、移旋である事が判るでしょう。主調として考えられるのは短調を基にしているという事であり、その同主長調へ転ずる訳です。この「転じている」状況は、主調としての短調に於いてトニック、サブドミナント、ドミナントという調性機能総じて経由した後同主調の長調へ転じている訳では決してありません。和声的に見れば同主調(凖固有和音)の借用で済ませて仰々しい進行を伴わせていない事により、それら調的和音機能を経由する仰々しさが希釈化する事でより一層「移旋」という、さり気ない振舞いの世界観が強調されるのであります。

同主調となる長・短いずれの調も着地点として目指す主音は同じ音ですから、聴き手としては比較的予見するに容易い状況であるので、長旋法種のひとつであるイオニアと短旋法種のひとつであるエオリアの移旋だけで「転調感」を伴う訳です。とはいえ楽理的な厳密な意味での「転調」とは異なるのでその辺りはあらためて注意をしていただきたい所です。

調=Key という状況は、主音・下属音・属音・導音を用いる事で、

《主音から見える属音》

《下属音から見える主音》

《下属音から見える属音》

《属音から見える下属音》

《属音から見える導音》

上述の状況はいずれも、音楽的な意味で「色の見え方」というのが全く異なる物であります。《○○から見える●●》が意味するのは、「○○」という音を聴き(感じ)乍ら「●●」という音を志向しているという状況の事です。無論、そうした状況に加え更に例を挙げれば

《主音から見える導音が主音へと戻らず下主音に進もうとする事を志向》

《属音から主音が見える状況を志向》

などの様な、少々特殊な状況というのも使われたりもする訳です。何れにしても特定の音を足掛かりにして他の音を見つめているという状況というのは音楽的な色彩が全く変化して感じられるという表現については理解していただけるかと思います。

主音から属音という一旦の極点を目指して極点から主音へ帰着するというのが機能和声社会での「起承転結」と言えます。属音へと歩を進めた後に「主音」を目指す事で一旦の終止感を得られ、これがカデンツの世界観です。それらの線的な音に「随伴」させる音が結果的に和音となるのであります。

音階には、先の「主音・下属音・属音・導音」の他にも存在します。上主音・上中音・下中音、短調の導音への変化前の下主音などもそうですが、短調に於ける導音への可動的変化が太古の時代から脈々と続いて来た事を勘案すれば、和声が整備されていない頃から長調の香りを伴う節回しと短調の香りを伴う節回しが交雑する様な状況が実際には起きていたという風にも考える事が出来るでありましょう。

属音から主音を目指す際、主音に直接ではなく導音を用いて主音へ進むとした方がより判り易いでしょうか。広義の短調の場合は自然短音階の音組織には導音が無い状況ですので、これを可動的に変化させている訳です。

然し乍ら短調の始原的な姿は自然短音階だったのではなく音組織としてはドリアを用いていたのが真相ですから、時代を経てドリア調に随伴するサブドミナント和音(=vi度上の和音)が長和音化する事を鑑みれば、長・短の交雑は短調の属和音とドリア調での下属和音に既にヒントがあったと言えるのであります。

短調とて終止和音として長和音へ変ずるピカルディー終止が使われたりしていた訳ですから、短調というのはいわば同主調である長調の世界観を存分に取り込んで多様な変化を繰り広げていたという訳です。こうした多様な変化を生ずる世界観を大家達が使わない訳がありません。

現今社会に於ける短調の世界観では、ドミナントに位置する和音でも導音を形成させずに「導音無し短調」として振舞う短調もあります。単なるエオリア調と呼ばれる事もありますし、ジャズ/ポピュラー音楽界隈ではその導音無しのドミナント和音をドミナント・マイナーと称する事もあります。導音を採っていないという事で「Ⅴ→Ⅰ」の進行感が若干希釈化される為、ドミナント観が薄れるのであればドミナントを積極的に目指す必要はない以上、世界観としては曖昧模糊とする旋法的な振舞いで済む状況になりやすい物です。

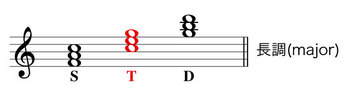

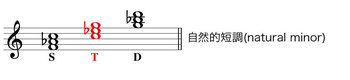

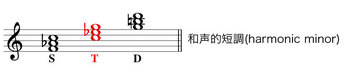

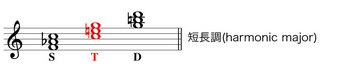

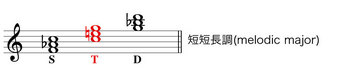

次の譜例は、長調・短調それぞれの音組織が変化する事により調的和音諸機能の構成音が変化している事を示す物です。譜例の内、ドリア短調のみ附与される注釈を下記に列挙しておくので併せてお読み下さい。

《属和音の第3音が下主音から導音へ可動的変化を起こしている為、ジャズ/ポピュラー音楽体系から調性を俯瞰すると、ドミナントを生じた際に旋律的短音階(メロディック・マイナー)として見てしまいそうですが、ジャズ/ポピュラー音楽でのドリアン・モードの実際はその殆どがドミナントを避けている事で下主音を導音へと変化させずに墨守するのが特徴.

ドミナントは概ねⅡm (onⅤ)の形で稀釈化される.》

重複しますが、ジャズ/ポピュラー音楽界隈でのドリアン・モードというのは周到にドミナントとなるⅤ度上の和音を避けます。これは長らく西洋音楽界隈が用いて来たムシカフィクタに伴う可動的臨時変化を伴う使い方とは全く異なり、モード体系の音組織に可動的変化を起こさせずに固守したままモードの中心音(フィナリス)を採って作用させるという違いがあります。

加えて、ジャズ/ポピュラー音楽界隈では任意のモードとなる状況で生ずる「Ⅴ度」を喚起したとしても、それは「Ⅴ度」の音をベースに任せた上でⅤ度上を根音とする3度堆積型のコードは用いる事はなく、結果的にⅤ度音をバスに採っただけの副和音を利用して、機能和声的音楽観を稀釈化(=Ⅴ度上の和音構成音の第3音の無い、或いは第3・5音のどちらも無い不完全和音)させる事でドリアン・モードたる音階の特性音=♮Ⅵ音は堅持される事になり、これが西洋音楽に於けるムシカ・フィクタとは大きく取扱いが異なる点である事は留意されたい所です。

西洋音楽界隈の知識の無い人々は意外にもこうしたモードの取扱いを深く考える事なく取扱う物ですが、そういう意味で混乱を来さない様にしてもらいたい物です。

長調に於ける調的和音諸機能を見てみると、これら主要三和音であるサブドミナント、トニック、ドミナントはそれぞれ「長三和音」である事がお判りになるかと思います。

尚、これらの和音はトニックを中心にして左右にサブドミナントとドミナントが表わされている所が奇妙に思えるかもしれませんが、そもそもドミナントというのは五度という意味を持っているのであり、下方の五度=下属音=サブドミナントなのであります。同様にして上方の五度=上属音=ドミナントという意味合いから、このように書かれているのであります。それが時代を重ねて単音程への還元位置にて和音類も列挙される様になると、サブドミナントは単にドミナントの下方に位置する物としての理解に留まる事にもなってしまう訳ですが、元々はドミナントという物が五度音程を示す物に由来しているという事はあらためて念頭に置いてもらいたい側面であります。

余談ではありますが、これら主要三和音の和音構成音を全て列挙すると「全音階」すなわち音階の全ての音を網羅する事となり、調的な意味でこれらの和音諸機能を全て経由すれば、ダイアトニックという全音階の音を全て用いた事になり、「ドレミファソラシド」という音階の全てを網羅したので調的見渡しの利く、起承転結という乙張り感を備えて耳に届くという事をも意味します。

扨て、短調の主要三和音を見てみると次の様になります。

サブドミナント、トニック、ドミナント和音はそれぞれが短調の主要三和音として「短三和音」を持ちます。短調の副三和音は、その平行短調の主要三和音の代理和音が下方三度に存在する事でもあるという側面も亦重要な理解であります。

ハーモニック・マイナーとなると属和音が導音欲求を起こす事で長和音へと変化する事になります。つまり、短調の主要三和音の内のひとつが長和音化した事で短調の「多様化」が生ずるという訳であります。

次はドリア短調です。ジャズ/ポピュラー音楽界隈での「ドリアン・モード」とは少々異なります。何故違うのかと言えば、その違いとは「Greensleeves」が判り易い答を持っております。グリーンスリーヴスというのは通常ドリアで唄われるのでありますが、ドミナントを感ずる所で導音を生じます。これがドリア調ならではの世界観という訳です。ジャズ/ポピュラー音楽界隈からすれば、ドリアを基とする音組織に於てドミナントのそれが導音を形成する為の可動的変化を起こせば、そのドミナント部分となる局所的な一部分を拔萃して「メロディック・マイナーへモード・チェンジ」という風に考えますが、西洋音楽におけるムシカフィクタという所作を生ずる世界では、局所的なモード・チェンジ(移旋)とは言わずにこれがドリア調だと言う訳です。

寧ろ西洋音楽界隈以外での「ドリアン・モード」とはドリア調の「Ⅴ」を避けているというのがドリアン・モードとしての固守する姿なのであります。それは次の様な例で違いが生じます。

例えば、Dドリアンという「Dマイナー・キー」を嘯いている状況に於て、Dマイナーとしての世界観を強固に出す為に、マイナーという世界観でのトニックやサブドミナントでは「シャープ・サブメディアント=♮6th」を特徴的に用いつつドミナント感も強固に押し出すという世界観はDドリアンとして俯瞰するよりもDマイナーをDドリアンで嘯いている状況と言えます。

他方、Dドリアンというモードを固守する様な状況というのはDドリアンというフィナリス(中心音)から見て「Ⅴ度」の和音を積極的に避けて2コード循環進行を用いる事が多い物です。例えば次の様に

Dm7→Dm7(on G)という風に遣る事で「Ⅰm7→Ⅰm7(on Ⅳ)」という風に延々繰り返している訳です。「Ⅳ」を全音階的な和音として「G7」を使ってしまうと、途端にハ長調の調域でのドミナントの引力を持ち来す事になるので、それを避けて分数コードになっているという訳です。つまり、茲での「Dマイナー」は、そこから見た「A某し」のコードを目指そうとしていない訳のであります。これがジャズ/ポピュラー音楽界隈でのモーダルな状況での「Dドリアン」なのであります。

これに加えて、Dm7をトニックとして見立てた場合、それ以外のサブドミナントやドミナント・コードをDドリアンからDメロディック・マイナーへ移旋した考えを持ち来して「F7」「G7」というコードを使って、主和音ではDドリアン、それ以外はDメロディック・マイナー・モードとして局所的に移旋させる事もあります。また、こういう状況でも「Ⅴ度」をあからさまに使うよりもⅠとⅣとの循環コードの方が、よりモーダルな雰囲気に拍車をかけつつ揺さぶりをかける事ができるので、結局はメロディック・マイナー・モードの「Ⅳ度」上で生じてしまうドミナント7thコードという、ドミナント・モーションが機能しない閉塞的なコードとしての世界観を呼び込んで用いられたりするのが特徴的な振舞いであると言えるでしょう。

広義では「短旋法」と言えば短調=自然短音階のそれを指しますが、狭義の「短旋法」というのは「短旋法種」とう意味合いに於てエオリアンは勿論、フリジアンやロクリアン、或いは非チャーチ・モードのナポリタン・マイナーなどの音階第3音が「短音程」と成して他の音度にも短音程が生じている旋法を抱括的に指す事があります。同様に「長旋法種」となれば第3音の長音程を主として長音程を生ずる=リディアン、ミクソリディアンなども指す事があります。

旋法性を決定するのは第3音と第6音であり、これらは「旋法決定音」とも呼ばれる事があります。調性の世界では主音・第4&5音が「調性決定音」と呼ばれます。線的要素以外に和声的に眺めれば調性決定音に導音を加えるという解釈も生じて来ます。

そうしてあらためて「短調」という物が長和音を巧みに利用しているという事がお判りいただけるでありましょうが、下属和音・属和音も長和音化し終止部分に於ては主和音すらも同主調の長和音で嘯いたりする訳ですから短調というのはあらためて多様であると共に、この多様となるディーター・デ・ラ・モッテ曰く「材料音」を用いたいがばかりに短調の側面を巧みに使っているのは何も珍しい事ではありません。

つまるところ、和声的な角度から見れば長調/短調の和声的な世界は、同主調の和音を借用し乍ら成立している状況として捉える事も可能なのであり、所謂機能和声側の底本となる「島岡和声」流に解釈すれば、同種同士の和音借用は「凖固有和音」という音脈の借用なのであります。

処が島岡和声の解釈にも限界があります。というのも、長調の和音諸機能の代理和音は下方三度の短和音となる様に、短調の和音諸機能の代理は「上方三度」に代理機能となる本機能が附随する訳ですが、凖固有和音というのは同主調の音脈を都合良く解釈した物に過ぎないので、短和音の上方三度に和音の本機能があるというのが矛盾を来してしまう事になるのです。例えば短調のⅥ度上の和音は平行長調の「Ⅳ」なのでありますが、島岡和声の解釈だとトニック機能として解釈されてしまう事になります。短調の世界観というのは長調の様に一義的に捉える事は出来ないので多義的な解釈が生じてしまうのは已むを得ない所があるので、換言すればそれは、島岡和声の凖固有和音のそれも一義的に解釈し得る物ではないという事になるのです。

加えて凖固有和音の解釈を採る事での陥穽として挙げなければならないのは、同主調という物の実際は「移旋&移高」という2種の変換プロセスを踏まえてしまっているので、1対1の旋法同士として両者を平たく見る事は出来ないのが同主調の宿命でもあるからです。

現今社会の我々が機能和声的解釈を採る際、長調というイオニア旋法から和声構築も醸成させて「長調」へと格上げされた世界観に加え、短調というエオリア旋法から和声構築も発展させた上で「短調」として格上げされた世界観を、他のグレゴリアン・モードよりも「恣意的に」こねくり回しているというのが実状であります。

仮にイオニア旋法とエオリア旋法を1対1という対等な関係で解釈するのであるならば、音階としての音は両者とも「固定」されつつ、中心音としての音だけが異なる状況で見つめる事が対等な関係と言える訳です。つまりイオニア旋法= [c] 、エオリア旋法= [a] という風にして中心音だけが異なる音であり、音階は固定されて別の音度から音階を見る事で得られる情緒の違い=モダリティを対等に見なくてはいけないのです。

処が凖固有和音というのは、同主調の音組織同士を列べているのでエオリア調を短三度上方へ移高している状況として見ている訳ですので、両者は結果的に「移旋&移高」という風にして見られるべきであって、音階は固定されていないので真なるモダリティは対等に見れないのであります。モダリティが変化している事は異なる物理的音高から改めてモダリティを見る事になるので実際には決して対等ではないのです。

そうすると、短調のⅥ度の和音はその時点で「長和音」ですから、この長和音の本機能は下方三度のパラレル側が代理機能を持つ訳でもありませんし、同様に上方三度のカウンター・パラレル側が態々低次の代理機能に置換させる必要はなくなる訳です。重ね重ね語ってしまう様ですが、短調の主要三和音=3つの短和音の本機能が「上方三度」にある長和音を副次的に代理する、という意味ですので、短調での副和音=長和音も同様にして代理機能が上方三度にあるという事ではないので注意が必要です。なぜなら、和音の真正なる調的機能というのは、長和音に宿るからです。それを短和音は和音構成音を共有して副次的に代理機能を採っているというのが短調での機能の実際なのです。

加えて「モダリティ」という側面をあらためて詳らかに語っておく事にしましょう。

《主音が異なる高さに移るとき、音階は固定して主音だけが動き、異なる旋法をとる性質をモダリティ(旋法性)といい、これに対して主音の移動とともに音程関係がそのまま移動する性質を調性という。いいかえれば調性の強い音楽では主音と他の音の音程関係は特定の型だけが支配的であるが、旋法性の強い音楽では主音と他の音の音程関係は種々の型をもっているということができる。旋法性と調性は、互いに矛盾する性質である。》『音楽大事典(平凡社刊) 第3巻 1345頁より』

また、同主調が移旋と移高の2つのプロセスを孕んでいる事に依って明らかになる「移高」が伴う音楽的な印象の変化というのは、人間が楽音を知覚する際にはある程度の器楽的習熟に依って個人が知覚的に脳内で生成される「スキーマ」の存在があります。それは個人に依って異なる物でありますが、スキーマとは「経験・知識という長期的記憶の呼び起しを処理するマクロ」の様な物なのであり、そのマクロが一旦生成されれば、似たタイプのスキーマは瞬時に呼び起され音楽を聴いて色んな情報を呼び起すのであります。多くのスキーマを持つ人は脳内で多くの情報の呼び起しと整理が行なわれているのでありまして、茲には絶対的音高(ピッチ)、音の大きさ(ラウドネス)、音の長さ(デュレーション)、音色(ティンバー)の差異も大きな要素となっています。

つまり、ある曲をピッチ・トランスポーズ=移調させた時など実際にはラウドネスもティンバーも微妙に変化しているので、ハ長調の楽曲をそのまま単純に半音上げた変ニ長調に移調しただけでも実際にはそれらの間では前掲の楽音成分としての要素の質感が異なっている為、それらのスキーマが脳内にて多く生成されている人ほど違和を感じ易い状況になっているのであります。同主調という物の実際がそれぞれの長調と短調が移旋と移高という2段階のプロセスを踏んで生じているという全く異なる質感を同質化しようとしているだけの解釈でしかないので、凖固有和音という体系は単に機能和声社会の枠組みを学ぶに当って少なくとも複雑に見ようとはしない為の一義的な解釈でしかない、という事だけはあらためて強調しておきたい部分です。

だからと言って、機能和声的な枠組みすらまともに感得すら出来ない人がこうした言を己の都合良く解釈してしまって凖固有和音の体系すら否定しようとするスタンスは甚だ愚かであろうと思います。但し、こればかりを過信してもいけないというのはご理解いただきたい所です。

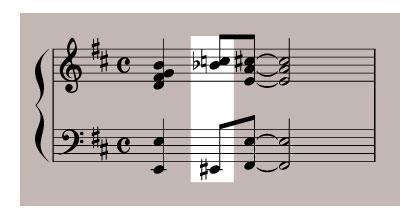

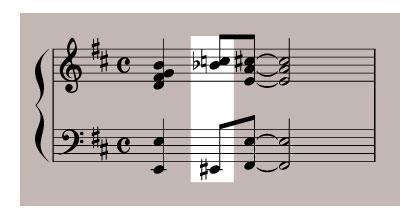

扨て翻って、長調の楽曲に於て「♭Ⅵ度」へ進む事があります。♭Ⅵ度を長調を基にすると「フラット・サブメディアント」という音度であり、所謂「モルドゥア」とも呼ばれる事があります。それが次の譜例です。

モルドゥアは「短長調」とも呼ばれる事があり、和音諸機能を見ればサブドミナント和音がマイナー化している訳ですが、サブドミナントで「SDm」を見せずに、ドミナントからトニックへ解決しようとする時に「Ⅴ7→♭Ⅵ△」という風にして進行する事もあります。この場合、部分転調として見做す事も可能であります。「SDm」として本来ならドミナントの前から呈示して聴かせる筈だった和音を呈示せずに偽終止的進行を採って六度調のひとつであるフラット・サブメディアント(=♭Ⅵ)へ進むという状況は、「Ⅳm」のカウンター・パラレル(上方三度代理)を使っての進行であるのです。

ハーモニック・メジャーは「長調」を基としている物の、下属和音は短和音である為、和音機能はカウンター・パラレルの「♭Ⅵ△」側に本機能が備わると考える事が出来る訳です。つまり「♭Ⅵ」はサブドミナント機能であるという解釈になる訳です。とはいえ、先の「Ⅴ7→♭Ⅵ△」という進行は六度調への部分転調と解釈した時、その場合「♭Ⅵ」を六度調のトニックとしても見做しうる事が可能となり解釈は多義的にもなる訳です。決して一義的ではないという事です。島岡和声の場合はトニックの立場を採りますが、教育を主眼に置いた上で答を多義的にしてしまうのは体系整備としても好ましくないという判断から一義的な方へ解釈をまとめているに過ぎないという事は念頭に置く必要があるかと思います。

島岡和声だけで手一杯の人であれば、ディーター・デ・ラ・モッテに目を通しさえすれば決して一義的に済む事ではない事が判る筈なのでありますが、機能和声面を一義的に誨える事の重要さの後の体系を知る事も重要であるという事に気付いて欲しいと思わんばかりです。

加えて、長音階組織としては「短短長調」というメロディック・メジャー(=旋律的長音階)も視野に入る事になり、この場合、主和音以外のサブドミナント、ドミナントは共に短和音と成してしまう所が面白い所です。

ジャズ/ポピュラー音楽界隈でのメロディック・メジャーの実際としては「♭Ⅵ△→♭Ⅶ△→Ⅰ△」というパラレル・モーションを用いる事の方が多いのではないかと思います。同種のコードが長二度ずつ平行進行しているという事は前後で三全音対斜を形成してしまうのでありますが、機能的和声に括られない状況でのコード進行であるならば殊更に和音の構成音を稼いで三全音対斜を形成して偽終止的進行を極めても好いでしょうし、メロディック・メジャーに於ける「♭Ⅵ△→♭Ⅶ△→Ⅰ△」は、実質、その同主調である短調での「♭Ⅵ△→♭Ⅶ△→Ⅰ△」という「Ⅰ△」が「Ⅰm」を置換するモーダル・インターチェンジ(≒ピカルディー終止)とも考える事が可能なので、スルリと部分転調という風にも解釈し得る物であるとも言えます。

これらの件を踏まえた上で「同主調」という音脈がどういう風に成しているのか!? という事をあらためて理解していただいたと思うのですが、モーダル・インターチェンジという同主調への音脈への「予見」がスキーマとして作用する様になると、脳裡ではかなりのウェイトを占めるかの様にして、長・短双方の音脈を行き交わせる事の自然さを味わう事が出来る様になると思います。

そこで重視していただきたい側面として私のブログで能く用いる語句である「余薫」。物理的な状況の場合ならば「余醺」とも表わしたい言葉なのでありますが、私の場合は音楽的な意味合いでの「調性の残り香」という意味合いで「余薫」を用いております。

そうした余薫に執着した場合、例として同主短調の余薫が強烈に記憶に残っていたとしましょう。記憶を脳裡に映じた時には同主長調の世界観であるにも拘らず時として強固な余薫は、本来なら埒外(アウトサイド)な音脈であるにも拘らずそれを許容する事があります。

長音階上でで同主短調のフレージングなどは能く耳にするでありましょうし、YMOを基準として例に挙げるならば細野晴臣作曲の「Absolute Ego Dance」など最たる物でありましょう。その逆で、短音階上で同主長調の音脈を許容する様な状況となるとかなり少なくなる物です。謂わば、マイナー・キーに於て長三度の音が作用する様な状況でありまして、それは実質的には減四度なのですが、以前にも私が例示したスティーリー・ダンの「Black Friday」の減四度などはまさにそうした好例である訳です。

この様な、長・短の世界が混淆とする世界観をあらためて例示したかった曲がYouTubeでは既に譜例動画としてアップしているスタンリー・クラークのアルバム『Find Out!』収録の「Campo Americano」であります。本曲は少し前にはポリメトリック構造の話題で取り上げた事がありましたが、今回はコード部分の解説をして行く事になりますのでご了承願いたいと思います。

Campo Americano 原曲

譜例動画はイントロ部分ではなくAパターンから開始されます。本曲はニ長調(Key=D)を主体としつつ、同主調であるニ短調(Key=Dm)の姿も両義的に見せる状況となります。また過程では、ニ長調の輝きが暈滃される部分も生ずる所があり、こうした部分では平行短調であるロ短調(Key=Bm)の姿が垣間見える様な状況もあるかと思います。

それでは先ず譜例動画冒頭となる原曲13小節目(※小節段冒頭に附しております)の「D△7」から語る事に。トニック・メジャーから1拍半を置いて後続はサブドミナント和音「G△7」と進行している所は別段何の変哲もありませんが、1小節目の最後では「A6」が現われるのが特徴的であり、エレピ・パートを見れば一目瞭然ですが一応和声的には移勢で延ばされているという物です。

通常、Ⅴ度上の和音ならば属七の体を採るに相応しいのですが、この「A6」は「A7」よりもドミナント感が希薄であるのです。それを勘案すれば同義音程和音である「F♯m7」を視野に入れても好いとは思いますが、残念乍らベースは [fis] を奏している為、同義音程和音として「F♯m7」という表記を優先したいのであるならば自ずと3度ベースとして「F♯m7(on A)」とする必要があるでしょう。「A7」ではなく「A6」としてドミナントがやや希薄な状況を鑑みればそれもありなのか!? と思われるかもしれませんが6thコードの付加六度部分はやはりどうしても限定上行進行音として採るべきで、後続和音に「Gm7」という [g] がある以上は、その [g] の暗示の為には「A6」を選択すべきであろうと思います。ドミナントの後に凖固有和音のサブドミナント和音が後続に来るという偽終止進行も実に心憎い仕掛けであります。

但し、楽譜上では [fis - g] という短二度進行の流れは無いのですから、コード進行に於て限定上行進行というのは単なる方便としてしかなっておりませんが、コード表記の上では声部重複を視野に入れて [g] が重複されている状況も見越した上で判断すべきであります。西洋音楽界隈の数字付低音の様に和音の配置までを示唆するコード表記でない以上は、声部重複を視野に入れた上でコード表記は考えるべきであります。

14小節目「Gm7」の後は「G/A」つまりは「Ⅳ/Ⅴ」なのであり、サブドミナント・マイナーの後にトニックへは行かずに躊躇する様な形で「Ⅳ/Ⅴ」が来ている事になります。その後15小節目でトニックに解決すると直後にコンフィナリス(副次終止音)のⅥ度へと横顔を向ける様に長調の主音を叛き「Bm7(11)」へと進みつつ、あらためて「Ⅳ/Ⅴ」である「G/A」へと進めているという状況を見る事が出来ます。

これらからお判りになる様にニ長調の直視を避けているのはお判りになるかと思います。ドミナントを暈滃しつつ同主調の音脈となるサブドミナント・マイナーも経由させつつ、原調もトニックへの帰結感が強まる事を考慮してかすぐさま「Bm7(11)」に進む所など、メロディーのフレーズが「唄っている」だけに調的予見が卑近にならない様に和音の随伴を心掛けているが故の事でありましょう。

17〜18小節目も先行4小節と繰り返しの状況であるのでコード進行は同一の物となりますが、19小節目ではトニック→副次終止音とせずにトニック以外の世界を標榜する感じが現われます。茲で長調のⅢ度であろう「F♯m7」へ進むのは非凡であると言えます。なぜなら平行短調の「Ⅴ」でもあるものの平行短調の「Ⅴ」をドミナント7th化させず(=導音欲求を採らない)にドミナント・マイナーとして措定する訳です。平行長調側でトニックの直視を避ける様にして「Ⅲ」を進みつつも平行短調側の「Ⅴ」としても避けている訳ですから、調性的には「導音→主音」の動きが妨げられている事で「ベタ」な雰囲気が排除されているという訳です。ベースの弾くメロディーは非常に唄心ある「判り易い」線である為に、コードが予見に容易くなってしまう事を避けての好い意味での蹂躙が表われていると言っても過言ではないでしょう。

20小節目のBパターンが「Gm7→Am7」という風にしている所も、同主調(Key=Dm)での「Ⅳ→Ⅴ」であるものの、「Ⅴ」はドミナント・マイナーのままを採るのですから、マイナー感という短調側の世界を欲しているのは「Gm7」の時だけであり、直後の「Am7」ではドミナント感は暈滃されている状況と読み取れる訳です。

21小節目では「B♭△7→Am7」となるので、この「B♭△7」は同主調であるニ長調のフラット・サブメディアント=「♭Ⅵ」であると同時にニ短調のサブメディアント(※正位位置)の「Ⅵ」でもある訳です。つまり、「B♭△7」の前後で、導音欲求を採らぬドミナント・マイナー=Am7がうろうろと彷徨っている状況であるのが面白い所です。

22小節目ではやはり20小節目と同様の「Ⅳ→Ⅴ」が顔を出すも、ドミナント・マイナーという所は固守しているので、少なくとも「導音→主音」の予見だけは避けている事は重々伝わる訳です。こうしたドミナント・マイナー周辺でのドミナントがその字義通りの意味である「支配的」には振舞わない状況というのは、先日のブログ記事でも語ったばかりのキリンジの「エイリアンズ」のサビ部分が典型的な例でもあった事を思い返していただければ、この曲のドミナント周辺でうろつく偽終止進行のそれらをあらためて理解におよぶであろうと思います。

23小節目のB’パターンでの「F♯m7→G△9(on B)」はなかなか興味深いコード進行です。まず「F♯m7」は先行小節「Gm7→Am7」からの同種コードのパラレル・モーションを経て、ニ長調のⅢ度として一旦結ばれている訳です。そこからスケール・ワイズ・ステップとして順次進行で「G△9(on B)」という3度ベースを生ずるのですが、この3度ベースというのが実に非凡な部分であります。通常、3度ベースを採る時のベース音は後続への上行導音となる様にしてフレージングする事が多いのですが、この3度ベースは後続和音への上行導音ではなく寧ろ「掛留」の側を志向する音なのです。後続和音の「Em9」の [h] へ結ばれる状況であるという事です。

この行き場の無い3度ベースは、和音本体がメジャー9thであるという所も功を奏しているかと思いますが「Dadd4(on B)」という風にアンサンブルを聴かせようとはしてはいないのですが、コードの前後関係と行き場の無い3度ベースなどの動きを勘案すると「Dadd4(on B)」という響きが表記の側が誘発する様な所があり、コード表記の不可思議な側面をあらためて見る思いです。とはいえ、主旋律の動きとベースの立ち止まる感のそれは3度ベースとして聴かせようとしているのが判るのですので、その辺りは混同されぬ様に御願いしたいと思います。

加えて、24〜25小節目で生ずる「Em9→F♯m7→Gm9」というパラレル・モーションは本曲で最も素晴らしいコードワークと判断すべき箇所であります。特に24小節目で生ずる2コード間での先行 [e・h] [g ・d] [h・fis] と、後続 [fis・cis] [a・e] 等で生ずる連続五度があります。三全音対斜は不可避です。ベースが [e - fis] と進行する以上、随伴する各々の5th音 [h - cis] は、それらをオミットしない限り連続五度は必ず生ずる事になります。前後に共通音がある事を鑑みれば、増一度を挟んで対処しようと企図するならば音階外の経過和音として [eis・b・c] を次の様に介在させるのもアリと言えるでしょう。

譜例のヴォイシングなど原曲とは全く異なる物ですので愚直なまでに斯様なヴォイシングをして連続五度を避ける為に遵守するのではなく、あくまでも連続五度を誘発しておき乍ら、そこを回避する為の音階外の音を呼び込むクロマティシズムの為に使う、とすればこその音脈なのであり、そういう意味ではこれらのコード進行間にて何れのパートが [eis・b・c] の音を介在させてインタープレイに彩りを付けるという風にするのがジャズ/クロスオーバー界隈では目指すべき音脈である筈で、よもやジャズ界隈が連続五度に及び腰になってしまうのならばそれこそ愚の骨頂と言えるでしょう(笑)。Em9というコードでなにゆえ [eis・b・c] という音を使えるか!? というのは対位法を学ばない限りはそうそう得られる事の出来ない音脈である事はジャズ界隈に於けるアヴェイラブル・ノート・スケールを熟知している方々ならあらためてお判りの事でありましょう。つまりは、クロマティシズムの予兆を対位法から盗め、という事を私は言いたいのです。

斯様な経過和音を介在させずとも、ジャズ/クロスオーバー風にクロマティシズムとなる音脈を彩るならどのような音が加わるか!? という事もジャズに馴れた人々ならばそれすらも予見が可能なのであります。そういう意味では何の粉飾もなく偽終止的進行間で連続五度にドシッと身を構えている位の方が音楽的な意味での豪放磊落な感じが備わるとも思えます。

何はともあれ、当該箇所での「Em9→F♯m7→Gm9」というパラレル・モーションに乗る主旋律の美しさは実に素晴らしいと思います。特にEm9上での11th音相当の [a] とGm9上での11th音相当の [c] のこれらの線運びは本当に美しいと思います。

Em9上で弾かれる [a] という音は原調の属音である訳です。属音を「Em9」という遐いコードから見立てさせ、同主調の下属和音「Gm9」上で11th音として下主音 [c] =「C♮」を見せ付けるのですから畏れ入るばかりです。原調を強く予見するならば「C♮」の下主音は現われる事なく導音が現われる筈なのですから。そうして長調と短調の両義性に弾みが付けられているという事があらためて判りますし、同主調の双方で楽曲のゆさぶりをかけているという所が実に能く判る典型的な例であると思います。

26小節目からのCパターン(サビ)のコード進行では、前半4小節は4種のマイナー・コードで展開されていきます。2コード・パターンが2組を2小節という風に構成され、それを2小節更に繰り返している訳です。2コード・パターンは夫々が下方四度進行を採るという物で、「Bm7→F♯m7」ではニ長調(Key=D)の「Ⅵm→Ⅲm」と成っており、もう1組の2コード・パターンはモーダル・インターチェンジであり、同主調(Key=Dm)の「Am9→Em9」は「Ⅴm→Ⅱm」なのであり、ドミナント・マイナー部分が長九度を附与している事でDドリアンのトーナリティーになるも、Em9でDエオリアンに移旋する構造となっている訳です。

余談ですがギター1にアーミングで「セスクイセミトーン」と注釈を充てておりますが、その意味は「1.5半音」つまり「150セント」を意味しているという訳です。セスクイトーンなら1.5全音=300セントとなる訳ですが、つまりは全音より大き目に採ったアーミングを要求している訳であります。

Cパターンの後半部分となる30小節目までも先行と同様ですが、31小節目ではコードが「C/D」となる事で、それまでのマイナー・コードのみのコード進行からは打って変わって様子が少し変化します。上声部となる「C」は「C△」を表わすので、Dマイナーでの下主音=「♭Ⅶ」となる状況を演出したいのでありましょう。唯、それまではニ長調としてのⅦ度およびニ短調としての♭Ⅶ度をも使って来なかった事により楽曲全体を俯瞰してみた時、新たな調的な示唆が茲に現われるのです。

楽曲全体としては偽終止進行が多い中で、ドミナント7thコードを極力避けて「Ⅴ度」を暈滃させている状況ですので、Ⅶ度あるいは♭Ⅶ度が見えると仄かにその下方三度代理側にあるドミナントがうっすらと予見させる状況でもあるのです。加えて、楽曲構造的に「見る角度」に変化を齎しているので、ドミナントを正視しないにせよ仄かに感じさせるその移ろい具合は、興味深い技(=和声付け)を感じ取る事ができます。

そうして32小節目にトニックへの結句を見るのですが、すぐさま副次終止音(コンフィナリス)たるⅥ度を明示化する様にして顔を叛くかの様にして33小節目で「Bm69」を見るのですから、トニックに行き着いた時の達成感でついつい涙を浮べた姿を直視させたくはないかの様に和声的に横顔を向けるかの様でもあります。

とはいえ、これほど迄に主音・属音を暈滃されようとも、線的な部分で予見のしやすい強力な牽引力を伴った筋立てで構成されているので、メロディーが良ければリハーモナイズは如何様にも出来るというのが率直な感想でもあるのですが、その一言で済ませてしまっては譱いメロディーの前に分析すら出来かねないと言っている様なモノです。本曲のメロディーの「牽引力」というのは、聴き手に対して「長・短の両義的世界観がありますよ」と判り易く呈示しているタイプの物です。

「次は長調の節回しだな」とか「次は短調の節回しだな」という両義的な側面という物に対してたとえ音楽的素養が無くとも音楽的な二面性が演出されている事が判り易く呈示されているという状況を感ずる事が容易に出来るタイプの楽曲であるという意味です。

27小節目をもう一度確認していただきましょう。26小節目4拍目でのアウフタクト部分と成り得る [h - a] は、それまでのアウフタクト部分 [h - cis] の反行形を採るフィギュレーション(変形)の筋であります。次の拍頭に現われるのが [cis] か [c] に依って、それが長調の世界観なのか将又短調の世界観なのか!? という事を最も感じさせる違いの音です。

27小節目での1拍目拍頭では [c] を示唆して下方四度進行(弱進行)を採って「Em9」に進行するも、その「Em9」はスルリと移旋してEドリアンの筋でアウフタクト(※27小節目4拍目)を採るので、この小節全体が短調の支配下にある訳ではないのであります。つまり、アウフタクトでは後続で現われるであろう「長調の節回し」を欲しがる事でEドリアンに変じた事を誰もが不思議に思わない程の自然な変化であるのです。

これが「自然」に聴こえるのは、耳(脳)が欲している長・短の乙張り感に依る「予見」と「期待」から生ずる物であるからでしょう。拍頭で変じた [c] へのそれは、コードやアヴェイラブル・モード・スケールからしてもこの小節内では徹頭徹尾Aドリアンというアヴェイラブル・モード・スケールのままで居ても良さそうな物を、次への期待がAドリアンを遵守できずにEドリアンで [cis] に変わって欲しくなる訳です。こんな事など音楽的素養の浅い人がこうした楽理て規則目檐を意識している訳は無いにも拘らず、その脳内で起こっている期待を単に楽理的な言葉で説明できないだけであり実際にはこうした音楽的には高次な変化を感じ取っているのであります。

こうした長・短の変化で齎される、メロディーの線運びが強い状況は調的な余薫よりも期待を喚起する方が是認されるという事を証明する実例でもある訳です。換言すれば、当該小節では短調の支配下にあるべき状況だとしても、アウフタクトという先行音として、本来ならその音の部分も短調の支配下であって然るべき箇所でも長調に変じてフレージングする事が許容され得る先行音を、奇異だとは感じない実際があるという訳です。

アンティシペーション(先取り)が巧みなギタリストはパット・メセニーの名を挙げる事が出来ますが、突拍子も無いモード・チェンジが生ずる状況に於ても、その先取り側への「呼び水」の出し方がメセニーは巧みであり、その呼び水を使った後、大概は2拍早めてアンティシペーションのフレージングを入れて来ます。

その「呼び水」となる部分は、対位法からも学ぶ事が出来ます。アヴェイラブル・モード・スケールなどを峻別できる様になったとしても、それから引っ張って来る事の出来ない音脈はいくらでもある訳でして、そうした音の呼び込みの一つに連続五度を回避する為の増一度介在とか。こういうのが「呼び水」である訳です。

長調と短調が入り交じる様な状況に聴き手が順応すると、強固な牽引力を持ったメロディーやリフがあればその牽引力に聴き手は付いて来ますし、予見も利く様になる事でしょう。音楽的素養の浅い人々が斯様な順応・予見を伴わせる事ができないのではなく、寧ろ出来てしまうのが音楽の持つ醍醐味であると言えるでしょう。長調・短調の入り交じりを不自然だとは思わずに許容して吟味できてしまうのですから、聴き手に対して線的な動機が明確であれば聴き手は付いて来れると言い換える事も可能でありましょう。

長調・短調という風にきっかり区別されてはいるものの、これら2種類の世界観はイオニア(長旋法)とエオリア(短旋法)から発展して地位を格上げされただけに過ぎないので、残りの旋法や或いは他の人工的な旋法などが入り交じる世界観とて音楽的素養の浅い人が付いて来られる様に拵える事すら可能であるとも言えるのです。

長旋法に類似するのはその5音列または4音列がリディア、ミクソリディアに類似するからであり、線的要素として旋法種を未確定とする様な状況であればそれらは「長旋法種」であるに過ぎず、同様にして短旋法に類似するドリア、フリギアとて線的要素が未確定な状況であればそれらは「短旋法種」となる訳です。

こうした未確定の状況に於て一旦の「仮定」として音楽を分析するに当ってシェーンベルクは自著にて「トーナル・センター」という言葉を語っているのでありまして、それを後に続く物が各旋法のフィナリスをトーナル・センターとしてしまった事に過ぎず、トーナル・センターは本来のモードのフィナリスすら語っていないにも拘らずにフィナリスの方を呼ばずに「トーナル・センター」の方を呼んでしまうのはジャズ/ポピュラー音楽界隈の莫迦げた側面であるとも言えます。

Dドリアン・モードかAエオリアン・モードかを区別が出来ない状況でフィナリスを仮定しなくてはいけない時、分析としては恣意的にならざるを得ないという事です。大きなウェイトを占めるのは拍節構造の中に於ける強拍での響き方と音価。随伴する線運びに極点となる五度の上・下への志向性などを分析する必要があるでしょう。そうした時に「恣意的」に判断せざるを得ない状況は同時に多義性を齎している状況であるとも言えるのです。

同主調というのは極点(=Ⅴ度)が同じであるが故に移旋がスムーズになる訳で、それが聴き手への聴き易さに繋がっている訳です。極点が同度にあるからと言って全ての旋法を自然に移旋が行なえるという訳ではありませんが、極点に加えて長・短両旋法の三度相当にある上中音と六度音相当にある下中音が「変応」させられる音楽的な移ろいが聴き手の情感の高まりをより一層喚起するのでありましょう。

例えば次のYouTube動画は、本記事から15年前位のCMだと記憶しておりますが、マルハペットフード「純缶」に用いられた佐藤寿一作曲の物で、唄はホセ三田という風に伺っております。その軽妙で剽軽な歌声のそれにはエノケンや植木等風に耳にする事ができる事でありましょう。

原調はニ長調でありますが、下中音=♮Ⅵ度を唄が用いると直後にモーダルインターチェンジを採り属調の同主調=AmのⅡ度上の減七という風に姿を変えます。つまり、下中音は和声的にはトニック・メジャーに付加六度も及ぼさない程度の呈示にしかならないのものの、これを足掛かりにするかの様にして本来ならⅥ度上の和音は「Bm某し」である筈ですが、それが「Bdim7」に変わる訳です。

原調がニ長調であるならば同主調はニ短調である筈ですが、その節回しは同主調であるものの和声的には属調を辷り込ませているという巧みな演出を確認する事ができます。

扨て、同主調が持つ「短調」側の世界観というものを音程関係から繙くとそこにはTonnetzという音網を生じ、長・短の音程構造などの鏡像関係を確認する事が出来る物ですが、こうした世界観の「対比」を判り易く図示している事をジェイコブ・コリアーのネガティヴ・ハーモニーはあらためてその瀰漫に拍車をかけた事なのであります。

我々が調性感を伴うフレーズを感得する時、そのフレーズの前後の音に依って生ずる協和感や終止感、或いは「支配音」(=ドミナント)を志向しようとする側面など、健常であれば誰もが幼児期の頃から獲得している音楽観でなのであります。単に理論的な構造やメカニズム部分を知らぬだけで誰もがこうした聴き方で音楽を耳にしている訳です。

長調と短調の世界観が混淆とする時、同主調の音脈のそれに対して別段不自然に思わない理由は次の様に挙げる事が出来る事でしょう。

短調の音脈というのはエッティンゲン流に言えば「フォニック」と呼ばれる領域の音階に相当するのですが、下属調方面に五度圏を累積した時にフォニックの領域を見る事が出来ます。対位法を今一度思い返せば、定旋律が属音を目指さない様な状況のでの対旋律は属調を用いる必要は無いのでありますが、状況に依っては属調も下属調をも対旋律が採る事があります。

(※エッティンゲンの云うフォニックについて国内刊行物で端的に説明される物でおすすめなのが『ニューグローヴ世界音楽大事典』第3巻 249~250頁 Mark Hoffman の執筆文の西原稔に依る訳文です)

長音階の上中音から全音階的に「下行」した時、これはフリギアの下行形でもある訳ですがその下行形を音程配列構造を順に追えば、長音階の主音からの上行形と同じ《全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音》という列びである訳です。この列び方が上行形であるか下行形であるかの違いなのであり、「フォニック」の存在感は上中音に備わっており、それは「Ⅲ度調」をも喚起している事に等しいのです。

このフォニック音階は短和音が生ずる場所から生ずる事が可能であるので、フリギアの下行形は、そのホ音を短和音の第5音として生ずる様にして形成されていると考えられる為、

ハ音を根音とする短和音の第5音でも同様にフォニック音階を形成する事になります。この音階はCエオリアン=ハ短調の自然音階でもあります。

畢竟するに、人間の耳(脳)が任意の音程から《全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音》という音程関係を上行だけではなく下行にも等しく作用している聴く事を、長音階の上行形と同様に短音階の属音からその音程関係を下行形に並べれば、同主調の音脈が併存する状況を生ずる為、「ごく自然」に同主調の音脈を聴く訳でもあります。

Das duale System der Harmonie(和声二元論 関連論文) / Arthur Joachim von Oettingen

何故なら人間は、乳幼児の段階では任意の音程関係を、特定の音からx度高い/低いという6パターン=(1半音〜6半音の高 or 低)を覚えており、それが後年の「協和感」に依って「音階」のイメージに強化されているだけに過ぎません。脳としては半音階の6パターンが形成されているに過ぎないのです。

つまり《全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音》を上行で聴く事が後年備わるであろう長音階の上行形としての聴き方のひとつであるに過ぎず、その音程関係を下行形に対して等しく聴く様にして別の音脈を心理の側が長音階という上行形だけから作られたひとつの個性に打ち克って併存状態が呼び起される事で初めて、音楽的に多様な世界観が呼び起される事実であるのです。

こうした多様性は他にも多数引き起こされる物なので、長音階の音列ばかりを投影させるばかりでなく他にも多くの可能性を秘めている訳であります。音楽に多く触れ合う事で脳が多くの音脈を見付け出す。だからこそ音楽的素養は深まる訳ですが、調性の長・短の情感を併存させる様な状況が別段奇異な物でないのであれば、我々は下方倍音列という音脈を利用しているに外ならないという訳です。

尚余談ではありますが、先のマルハ「純缶」CM曲の歌詞にある《こんがらがった爲事は》の《がった》の部分での先行の《が》はBセミフラット。つまりロ音より50セント低い音。続いて《った》の部分はAセスクイフラット(=Aより150セント低)からGセミフラットからの2単位四分音のポルタメントを聴く事ができます。

まあ、こうして「長短混淆」というタイトルに沿った形で縷々語って来た訳ですが、今一度キリンジの「エイリアンズ」を思い起こしていただければ、エイリアンズは基の短調という世界も導音を採らずに希釈化しようとしており、同主調の姿を見せようとしている訳ではありません。

仮に短調としての姿を明確化しようとすると「♭Ⅵ△7→Ⅴ7」コード進行になる筈であり、そうすると次の様なデモになります。

このデモは、私が96年頃にメモ書きとしてMIDIデータにしていた物を流用している物なのですが、実に卑近であります(笑)。唄メロの方をメモ書きにしていたのですが、私が作ったイメージとしてはマリリン・スコットが唄った感じをイメージしていたかと思います。それに附随するコード進行は非常に能くあるタイプの物で卑近でしかありませんが、短調=Gマイナーに行こうとする時にモーダル・インターチェンジとしてGメジャーに措定されている事がお判りになると思います。

故に調号がト短調で書かれているのはそうした示唆があるのです。この曲の終止部でピカルディー終止を採るもよし、過程にて素直にトニック・マイナーで結句させるのも有り得る事でありましょう。唯、モーダル・インターチェンジとして変じていなければ短調の深い情感が強く伝わって来るので、モーダル・インターチェンジを採らなければ更に卑近に聴こえてしまうかもしれません。短調での「♭Ⅵ△7→Ⅴ7」が齎す世界観とは本来こうした深い情緒を齎そうとしているのがお判りになれば幸いです。

折角なので今回のデモ曲についても細部を語っておく事にしますが、この曲のドラムに使っている音源は屋敷豪太の「Groove Activator」からの物です。本曲は4小節のループに過ぎないので唄メロが入る4小節部を語る事にしますが、1小節目の「E♭△9」は扨置き、2小節目の先行「D7(♯9、♭13)」では、ローズのヴォイシングは下に長三度音の [fis]、上に増九度の [f] として書いている物の、唄メロは [ges] を明示化させている理由は、長三度音としても良いのですが減四度としても聴かせたい意図が働いております。。唄メロがハ音記号であるので実感があまり沸かない方も居られるかもしれませんが、コード表記の側では「M3rdと♯9th」を許容し、唄部分では減四度の「dim11th」を明示化させたという訳です。これは長・短の世界観両方を明示した上での拡大解釈です。

ジャズ/ポピュラー音楽界隈の多くは、この2小節目でのコード進行「D7(♯9、♭13)」→「D7(♭9、♭13)」の2つのコードを「D7alt」としてひとつにまとめて表記する事もあろうかと思います。alt表記の多くは9th音の重増一度下行進行に表われ易いのですが、alt表記は必ずしも9度音だけに生ずる物でもないという事を後に示します。そうした理由から私は注意喚起もかねてalt表記として纏めていないのです。

3小節目の「G△9」は、本来ならばGマイナーに進むべき所をモーダル・インターチェンジとしてGメジャーの方に変じているのであります。

そうして4小節目の先行「B7(9、13)」から「B7(♯11)は、alt表記にしてしまってキーボード・パートも割愛されてしまう様な譜例に遭遇した時、こうしたalt表記から聴き手は採譜しなくてはならなくなります。つまりalt表記が常に9度に作用する物だと思い込んでしまっていると、「♯11th」に生ずるオルタレーションを歪曲してしまいかねません。余談ではありますが、この4小節目の唄メロの節回しの2拍目で生ずる逆付点の部分こそが、マリリン・スコットを最も感ずる節回しですので一応その辺りを感じ取っていただければと思います。

また、8小節目での同箇所に於てはオルタレーションさせる音度を更に変えており「B7(♭13)」としているのでコード進行は自ずと「B7(9、13)」→「B7(♭13)」という風に13th音の増一度下行進行を生ずる訳ですから、alt表記が9th音だけに作用すると思い込んでしまうのは危険であるという例を敢えて示している状況でもあるのでご理解されたし。

そうした混淆とする状況を約言すれば、長調と短調が「交雑」しているとでも言えば更に解り易いでしょうか。

私が本記事にて意図する長・短それぞれの混ざり具合というのは、音楽を横軸=水平方向で見た時の、つまり時系列に長調と短調とが交換し合う様に起こる変化の意味合いで用いております。

他方、縦軸で垂直レベルに和声的に長・短それぞれの世界観が混ざっている様な世界観というのはバルトークを筆頭に挙げる事ができるでしょう。今回の話題はあくまでも横軸となる水平方向として見た時の長・短それぞれの世界観が混ざり合う状況を意図している物です。

その様な世界観の判り易い例として1曲を挙げるとするならば、内村直也作詞・中田喜直作曲の『雪の降る街を』を筆頭に挙げる事になるでしょう。同主調同士となる長調・短調が互いに混ざり合う状況の曲を本曲ほどひとたび耳にして簡単明瞭且つごくごく自然に心の中に届きスンナリと記憶する事の出来る様なこうした例は珍しい位ではないかとも思える程です。

音楽的素養の浅い人ですらも『雪の降る街を』を歌い上げる事に対しては特段の難しさを感ずる事なく歌えてしまう事でしょう。加えてそれが中田喜直の凄さである事も疑いの無い所であると私は信じて已みません。

長調と短調が入り交じる音楽的世界観をひとたび楽理的な側面で語ってしまうと、楽理的側面など全く知らずに歌い上げる事の出来ていた人からすれば途端に敷居が高くなり難しく表現される事になってしまいかねません。それを思えば「雪の降る街を」のメロディーが心に宿るや否や音楽的には複雑な状況であるにも拘らず、それがごく自然に、その音楽的状況がそうでなければいけないかの様にして捉える事が出来てしまう訳ですから、こうした音楽を作る中田喜直という作曲者の手腕にはあらためて恐懼の念に堪えんばかりです。

楽理的側面をひとたび言葉にしてしまうと音楽的素養の浅い人々からすれば専門的で複雑な物として捉えられてしまい理解を遠ざけてしまうかもしれません。専門的に語る事はひとまず措いて、単に耳や心に届いている音楽を各人の情感として芽生える状況を鑑みれば、情感とは決して音楽的素養の有無で左右される訳ではなく寧ろ音楽的素養の無い人にも心に音楽が宿るという事を意味する訳であります。難しい言葉を排除さえすれば、音楽的素養の浅い人でも複雑な構造を持った音楽を嗜む事は充分可能であるのです。

とはいえ聴き方を容易にしてくれる音楽的状況の実際としては、旋律線が聴き手の興味を惹き付ける強固な牽引力を持ち、曲調の明暗などの乙張りが付いていたり、随伴する和声や各楽器の伴奏のリフ形成が巧緻であったりする必要がある訳であり、挙げればキリがありません。そこに聴き手の好みという主観(バイアス)が影響して来るので、聴き手の好みさえ無視できれば音楽的な部分としてはミソの付けどころの無い作品だったとしても、最終的には聴き手の主観にマッチせずに闇へと葬り去られてしまう様な作品というのがある訳です。

しかも多くの聴き手というのは音楽そのものではなく、音楽に附随する「歌詞」という言葉の部分で善し悪しを決定づけてしまう偏向度を備えているので、この様なバイアスを排除して音楽に傾聴出来る様な人の音楽的素養は熟達している方であると言えるでありましょう。だからといって音楽的素養が浅いままで好いという事を述べている訳でもありません。専門的な言葉で形容する事を難しいとする人は少なくないでありましょうが、誰もが口ずさめる曲を一旦繙くと、専門的な言葉で語る必要性は生じて来るものですし、斯様な音楽的な深部に些し宛(すこしづつ)アクセスできる様になって来ると更に音楽は面白くなって来るのでもあるのです。

扨て、『雪の降る街を』では同主調それぞれの長・短の調を行き交っている為、広義ではその行き交いを「転調」と呼ぶでしょうが、厳密に言えば移旋と移高(移調)を伴わせており、同主調同士の調性機能のカデンツを総じて経由して進行した物ではなく、移旋である事が判るでしょう。主調として考えられるのは短調を基にしているという事であり、その同主長調へ転ずる訳です。この「転じている」状況は、主調としての短調に於いてトニック、サブドミナント、ドミナントという調性機能総じて経由した後同主調の長調へ転じている訳では決してありません。和声的に見れば同主調(凖固有和音)の借用で済ませて仰々しい進行を伴わせていない事により、それら調的和音機能を経由する仰々しさが希釈化する事でより一層「移旋」という、さり気ない振舞いの世界観が強調されるのであります。

同主調となる長・短いずれの調も着地点として目指す主音は同じ音ですから、聴き手としては比較的予見するに容易い状況であるので、長旋法種のひとつであるイオニアと短旋法種のひとつであるエオリアの移旋だけで「転調感」を伴う訳です。とはいえ楽理的な厳密な意味での「転調」とは異なるのでその辺りはあらためて注意をしていただきたい所です。

調=Key という状況は、主音・下属音・属音・導音を用いる事で、

《主音から見える属音》

《下属音から見える主音》

《下属音から見える属音》

《属音から見える下属音》

《属音から見える導音》

上述の状況はいずれも、音楽的な意味で「色の見え方」というのが全く異なる物であります。《○○から見える●●》が意味するのは、「○○」という音を聴き(感じ)乍ら「●●」という音を志向しているという状況の事です。無論、そうした状況に加え更に例を挙げれば

《主音から見える導音が主音へと戻らず下主音に進もうとする事を志向》

《属音から主音が見える状況を志向》

などの様な、少々特殊な状況というのも使われたりもする訳です。何れにしても特定の音を足掛かりにして他の音を見つめているという状況というのは音楽的な色彩が全く変化して感じられるという表現については理解していただけるかと思います。

主音から属音という一旦の極点を目指して極点から主音へ帰着するというのが機能和声社会での「起承転結」と言えます。属音へと歩を進めた後に「主音」を目指す事で一旦の終止感を得られ、これがカデンツの世界観です。それらの線的な音に「随伴」させる音が結果的に和音となるのであります。

音階には、先の「主音・下属音・属音・導音」の他にも存在します。上主音・上中音・下中音、短調の導音への変化前の下主音などもそうですが、短調に於ける導音への可動的変化が太古の時代から脈々と続いて来た事を勘案すれば、和声が整備されていない頃から長調の香りを伴う節回しと短調の香りを伴う節回しが交雑する様な状況が実際には起きていたという風にも考える事が出来るでありましょう。

属音から主音を目指す際、主音に直接ではなく導音を用いて主音へ進むとした方がより判り易いでしょうか。広義の短調の場合は自然短音階の音組織には導音が無い状況ですので、これを可動的に変化させている訳です。

然し乍ら短調の始原的な姿は自然短音階だったのではなく音組織としてはドリアを用いていたのが真相ですから、時代を経てドリア調に随伴するサブドミナント和音(=vi度上の和音)が長和音化する事を鑑みれば、長・短の交雑は短調の属和音とドリア調での下属和音に既にヒントがあったと言えるのであります。

短調とて終止和音として長和音へ変ずるピカルディー終止が使われたりしていた訳ですから、短調というのはいわば同主調である長調の世界観を存分に取り込んで多様な変化を繰り広げていたという訳です。こうした多様な変化を生ずる世界観を大家達が使わない訳がありません。

現今社会に於ける短調の世界観では、ドミナントに位置する和音でも導音を形成させずに「導音無し短調」として振舞う短調もあります。単なるエオリア調と呼ばれる事もありますし、ジャズ/ポピュラー音楽界隈ではその導音無しのドミナント和音をドミナント・マイナーと称する事もあります。導音を採っていないという事で「Ⅴ→Ⅰ」の進行感が若干希釈化される為、ドミナント観が薄れるのであればドミナントを積極的に目指す必要はない以上、世界観としては曖昧模糊とする旋法的な振舞いで済む状況になりやすい物です。

次の譜例は、長調・短調それぞれの音組織が変化する事により調的和音諸機能の構成音が変化している事を示す物です。譜例の内、ドリア短調のみ附与される注釈を下記に列挙しておくので併せてお読み下さい。

《属和音の第3音が下主音から導音へ可動的変化を起こしている為、ジャズ/ポピュラー音楽体系から調性を俯瞰すると、ドミナントを生じた際に旋律的短音階(メロディック・マイナー)として見てしまいそうですが、ジャズ/ポピュラー音楽でのドリアン・モードの実際はその殆どがドミナントを避けている事で下主音を導音へと変化させずに墨守するのが特徴.

ドミナントは概ねⅡm (onⅤ)の形で稀釈化される.》

重複しますが、ジャズ/ポピュラー音楽界隈でのドリアン・モードというのは周到にドミナントとなるⅤ度上の和音を避けます。これは長らく西洋音楽界隈が用いて来たムシカフィクタに伴う可動的臨時変化を伴う使い方とは全く異なり、モード体系の音組織に可動的変化を起こさせずに固守したままモードの中心音(フィナリス)を採って作用させるという違いがあります。

加えて、ジャズ/ポピュラー音楽界隈では任意のモードとなる状況で生ずる「Ⅴ度」を喚起したとしても、それは「Ⅴ度」の音をベースに任せた上でⅤ度上を根音とする3度堆積型のコードは用いる事はなく、結果的にⅤ度音をバスに採っただけの副和音を利用して、機能和声的音楽観を稀釈化(=Ⅴ度上の和音構成音の第3音の無い、或いは第3・5音のどちらも無い不完全和音)させる事でドリアン・モードたる音階の特性音=♮Ⅵ音は堅持される事になり、これが西洋音楽に於けるムシカ・フィクタとは大きく取扱いが異なる点である事は留意されたい所です。

西洋音楽界隈の知識の無い人々は意外にもこうしたモードの取扱いを深く考える事なく取扱う物ですが、そういう意味で混乱を来さない様にしてもらいたい物です。

長調に於ける調的和音諸機能を見てみると、これら主要三和音であるサブドミナント、トニック、ドミナントはそれぞれ「長三和音」である事がお判りになるかと思います。

尚、これらの和音はトニックを中心にして左右にサブドミナントとドミナントが表わされている所が奇妙に思えるかもしれませんが、そもそもドミナントというのは五度という意味を持っているのであり、下方の五度=下属音=サブドミナントなのであります。同様にして上方の五度=上属音=ドミナントという意味合いから、このように書かれているのであります。それが時代を重ねて単音程への還元位置にて和音類も列挙される様になると、サブドミナントは単にドミナントの下方に位置する物としての理解に留まる事にもなってしまう訳ですが、元々はドミナントという物が五度音程を示す物に由来しているという事はあらためて念頭に置いてもらいたい側面であります。

余談ではありますが、これら主要三和音の和音構成音を全て列挙すると「全音階」すなわち音階の全ての音を網羅する事となり、調的な意味でこれらの和音諸機能を全て経由すれば、ダイアトニックという全音階の音を全て用いた事になり、「ドレミファソラシド」という音階の全てを網羅したので調的見渡しの利く、起承転結という乙張り感を備えて耳に届くという事をも意味します。

扨て、短調の主要三和音を見てみると次の様になります。

サブドミナント、トニック、ドミナント和音はそれぞれが短調の主要三和音として「短三和音」を持ちます。短調の副三和音は、その平行短調の主要三和音の代理和音が下方三度に存在する事でもあるという側面も亦重要な理解であります。

ハーモニック・マイナーとなると属和音が導音欲求を起こす事で長和音へと変化する事になります。つまり、短調の主要三和音の内のひとつが長和音化した事で短調の「多様化」が生ずるという訳であります。

次はドリア短調です。ジャズ/ポピュラー音楽界隈での「ドリアン・モード」とは少々異なります。何故違うのかと言えば、その違いとは「Greensleeves」が判り易い答を持っております。グリーンスリーヴスというのは通常ドリアで唄われるのでありますが、ドミナントを感ずる所で導音を生じます。これがドリア調ならではの世界観という訳です。ジャズ/ポピュラー音楽界隈からすれば、ドリアを基とする音組織に於てドミナントのそれが導音を形成する為の可動的変化を起こせば、そのドミナント部分となる局所的な一部分を拔萃して「メロディック・マイナーへモード・チェンジ」という風に考えますが、西洋音楽におけるムシカフィクタという所作を生ずる世界では、局所的なモード・チェンジ(移旋)とは言わずにこれがドリア調だと言う訳です。

寧ろ西洋音楽界隈以外での「ドリアン・モード」とはドリア調の「Ⅴ」を避けているというのがドリアン・モードとしての固守する姿なのであります。それは次の様な例で違いが生じます。

例えば、Dドリアンという「Dマイナー・キー」を嘯いている状況に於て、Dマイナーとしての世界観を強固に出す為に、マイナーという世界観でのトニックやサブドミナントでは「シャープ・サブメディアント=♮6th」を特徴的に用いつつドミナント感も強固に押し出すという世界観はDドリアンとして俯瞰するよりもDマイナーをDドリアンで嘯いている状況と言えます。

他方、Dドリアンというモードを固守する様な状況というのはDドリアンというフィナリス(中心音)から見て「Ⅴ度」の和音を積極的に避けて2コード循環進行を用いる事が多い物です。例えば次の様に

Dm7→Dm7(on G)という風に遣る事で「Ⅰm7→Ⅰm7(on Ⅳ)」という風に延々繰り返している訳です。「Ⅳ」を全音階的な和音として「G7」を使ってしまうと、途端にハ長調の調域でのドミナントの引力を持ち来す事になるので、それを避けて分数コードになっているという訳です。つまり、茲での「Dマイナー」は、そこから見た「A某し」のコードを目指そうとしていない訳のであります。これがジャズ/ポピュラー音楽界隈でのモーダルな状況での「Dドリアン」なのであります。

これに加えて、Dm7をトニックとして見立てた場合、それ以外のサブドミナントやドミナント・コードをDドリアンからDメロディック・マイナーへ移旋した考えを持ち来して「F7」「G7」というコードを使って、主和音ではDドリアン、それ以外はDメロディック・マイナー・モードとして局所的に移旋させる事もあります。また、こういう状況でも「Ⅴ度」をあからさまに使うよりもⅠとⅣとの循環コードの方が、よりモーダルな雰囲気に拍車をかけつつ揺さぶりをかける事ができるので、結局はメロディック・マイナー・モードの「Ⅳ度」上で生じてしまうドミナント7thコードという、ドミナント・モーションが機能しない閉塞的なコードとしての世界観を呼び込んで用いられたりするのが特徴的な振舞いであると言えるでしょう。

広義では「短旋法」と言えば短調=自然短音階のそれを指しますが、狭義の「短旋法」というのは「短旋法種」とう意味合いに於てエオリアンは勿論、フリジアンやロクリアン、或いは非チャーチ・モードのナポリタン・マイナーなどの音階第3音が「短音程」と成して他の音度にも短音程が生じている旋法を抱括的に指す事があります。同様に「長旋法種」となれば第3音の長音程を主として長音程を生ずる=リディアン、ミクソリディアンなども指す事があります。

旋法性を決定するのは第3音と第6音であり、これらは「旋法決定音」とも呼ばれる事があります。調性の世界では主音・第4&5音が「調性決定音」と呼ばれます。線的要素以外に和声的に眺めれば調性決定音に導音を加えるという解釈も生じて来ます。

そうしてあらためて「短調」という物が長和音を巧みに利用しているという事がお判りいただけるでありましょうが、下属和音・属和音も長和音化し終止部分に於ては主和音すらも同主調の長和音で嘯いたりする訳ですから短調というのはあらためて多様であると共に、この多様となるディーター・デ・ラ・モッテ曰く「材料音」を用いたいがばかりに短調の側面を巧みに使っているのは何も珍しい事ではありません。

つまるところ、和声的な角度から見れば長調/短調の和声的な世界は、同主調の和音を借用し乍ら成立している状況として捉える事も可能なのであり、所謂機能和声側の底本となる「島岡和声」流に解釈すれば、同種同士の和音借用は「凖固有和音」という音脈の借用なのであります。

処が島岡和声の解釈にも限界があります。というのも、長調の和音諸機能の代理和音は下方三度の短和音となる様に、短調の和音諸機能の代理は「上方三度」に代理機能となる本機能が附随する訳ですが、凖固有和音というのは同主調の音脈を都合良く解釈した物に過ぎないので、短和音の上方三度に和音の本機能があるというのが矛盾を来してしまう事になるのです。例えば短調のⅥ度上の和音は平行長調の「Ⅳ」なのでありますが、島岡和声の解釈だとトニック機能として解釈されてしまう事になります。短調の世界観というのは長調の様に一義的に捉える事は出来ないので多義的な解釈が生じてしまうのは已むを得ない所があるので、換言すればそれは、島岡和声の凖固有和音のそれも一義的に解釈し得る物ではないという事になるのです。

加えて凖固有和音の解釈を採る事での陥穽として挙げなければならないのは、同主調という物の実際は「移旋&移高」という2種の変換プロセスを踏まえてしまっているので、1対1の旋法同士として両者を平たく見る事は出来ないのが同主調の宿命でもあるからです。

現今社会の我々が機能和声的解釈を採る際、長調というイオニア旋法から和声構築も醸成させて「長調」へと格上げされた世界観に加え、短調というエオリア旋法から和声構築も発展させた上で「短調」として格上げされた世界観を、他のグレゴリアン・モードよりも「恣意的に」こねくり回しているというのが実状であります。

仮にイオニア旋法とエオリア旋法を1対1という対等な関係で解釈するのであるならば、音階としての音は両者とも「固定」されつつ、中心音としての音だけが異なる状況で見つめる事が対等な関係と言える訳です。つまりイオニア旋法= [c] 、エオリア旋法= [a] という風にして中心音だけが異なる音であり、音階は固定されて別の音度から音階を見る事で得られる情緒の違い=モダリティを対等に見なくてはいけないのです。

処が凖固有和音というのは、同主調の音組織同士を列べているのでエオリア調を短三度上方へ移高している状況として見ている訳ですので、両者は結果的に「移旋&移高」という風にして見られるべきであって、音階は固定されていないので真なるモダリティは対等に見れないのであります。モダリティが変化している事は異なる物理的音高から改めてモダリティを見る事になるので実際には決して対等ではないのです。

そうすると、短調のⅥ度の和音はその時点で「長和音」ですから、この長和音の本機能は下方三度のパラレル側が代理機能を持つ訳でもありませんし、同様に上方三度のカウンター・パラレル側が態々低次の代理機能に置換させる必要はなくなる訳です。重ね重ね語ってしまう様ですが、短調の主要三和音=3つの短和音の本機能が「上方三度」にある長和音を副次的に代理する、という意味ですので、短調での副和音=長和音も同様にして代理機能が上方三度にあるという事ではないので注意が必要です。なぜなら、和音の真正なる調的機能というのは、長和音に宿るからです。それを短和音は和音構成音を共有して副次的に代理機能を採っているというのが短調での機能の実際なのです。

加えて「モダリティ」という側面をあらためて詳らかに語っておく事にしましょう。

《主音が異なる高さに移るとき、音階は固定して主音だけが動き、異なる旋法をとる性質をモダリティ(旋法性)といい、これに対して主音の移動とともに音程関係がそのまま移動する性質を調性という。いいかえれば調性の強い音楽では主音と他の音の音程関係は特定の型だけが支配的であるが、旋法性の強い音楽では主音と他の音の音程関係は種々の型をもっているということができる。旋法性と調性は、互いに矛盾する性質である。》『音楽大事典(平凡社刊) 第3巻 1345頁より』

また、同主調が移旋と移高の2つのプロセスを孕んでいる事に依って明らかになる「移高」が伴う音楽的な印象の変化というのは、人間が楽音を知覚する際にはある程度の器楽的習熟に依って個人が知覚的に脳内で生成される「スキーマ」の存在があります。それは個人に依って異なる物でありますが、スキーマとは「経験・知識という長期的記憶の呼び起しを処理するマクロ」の様な物なのであり、そのマクロが一旦生成されれば、似たタイプのスキーマは瞬時に呼び起され音楽を聴いて色んな情報を呼び起すのであります。多くのスキーマを持つ人は脳内で多くの情報の呼び起しと整理が行なわれているのでありまして、茲には絶対的音高(ピッチ)、音の大きさ(ラウドネス)、音の長さ(デュレーション)、音色(ティンバー)の差異も大きな要素となっています。

つまり、ある曲をピッチ・トランスポーズ=移調させた時など実際にはラウドネスもティンバーも微妙に変化しているので、ハ長調の楽曲をそのまま単純に半音上げた変ニ長調に移調しただけでも実際にはそれらの間では前掲の楽音成分としての要素の質感が異なっている為、それらのスキーマが脳内にて多く生成されている人ほど違和を感じ易い状況になっているのであります。同主調という物の実際がそれぞれの長調と短調が移旋と移高という2段階のプロセスを踏んで生じているという全く異なる質感を同質化しようとしているだけの解釈でしかないので、凖固有和音という体系は単に機能和声社会の枠組みを学ぶに当って少なくとも複雑に見ようとはしない為の一義的な解釈でしかない、という事だけはあらためて強調しておきたい部分です。

だからと言って、機能和声的な枠組みすらまともに感得すら出来ない人がこうした言を己の都合良く解釈してしまって凖固有和音の体系すら否定しようとするスタンスは甚だ愚かであろうと思います。但し、こればかりを過信してもいけないというのはご理解いただきたい所です。

扨て翻って、長調の楽曲に於て「♭Ⅵ度」へ進む事があります。♭Ⅵ度を長調を基にすると「フラット・サブメディアント」という音度であり、所謂「モルドゥア」とも呼ばれる事があります。それが次の譜例です。

モルドゥアは「短長調」とも呼ばれる事があり、和音諸機能を見ればサブドミナント和音がマイナー化している訳ですが、サブドミナントで「SDm」を見せずに、ドミナントからトニックへ解決しようとする時に「Ⅴ7→♭Ⅵ△」という風にして進行する事もあります。この場合、部分転調として見做す事も可能であります。「SDm」として本来ならドミナントの前から呈示して聴かせる筈だった和音を呈示せずに偽終止的進行を採って六度調のひとつであるフラット・サブメディアント(=♭Ⅵ)へ進むという状況は、「Ⅳm」のカウンター・パラレル(上方三度代理)を使っての進行であるのです。

ハーモニック・メジャーは「長調」を基としている物の、下属和音は短和音である為、和音機能はカウンター・パラレルの「♭Ⅵ△」側に本機能が備わると考える事が出来る訳です。つまり「♭Ⅵ」はサブドミナント機能であるという解釈になる訳です。とはいえ、先の「Ⅴ7→♭Ⅵ△」という進行は六度調への部分転調と解釈した時、その場合「♭Ⅵ」を六度調のトニックとしても見做しうる事が可能となり解釈は多義的にもなる訳です。決して一義的ではないという事です。島岡和声の場合はトニックの立場を採りますが、教育を主眼に置いた上で答を多義的にしてしまうのは体系整備としても好ましくないという判断から一義的な方へ解釈をまとめているに過ぎないという事は念頭に置く必要があるかと思います。

島岡和声だけで手一杯の人であれば、ディーター・デ・ラ・モッテに目を通しさえすれば決して一義的に済む事ではない事が判る筈なのでありますが、機能和声面を一義的に誨える事の重要さの後の体系を知る事も重要であるという事に気付いて欲しいと思わんばかりです。

加えて、長音階組織としては「短短長調」というメロディック・メジャー(=旋律的長音階)も視野に入る事になり、この場合、主和音以外のサブドミナント、ドミナントは共に短和音と成してしまう所が面白い所です。

ジャズ/ポピュラー音楽界隈でのメロディック・メジャーの実際としては「♭Ⅵ△→♭Ⅶ△→Ⅰ△」というパラレル・モーションを用いる事の方が多いのではないかと思います。同種のコードが長二度ずつ平行進行しているという事は前後で三全音対斜を形成してしまうのでありますが、機能的和声に括られない状況でのコード進行であるならば殊更に和音の構成音を稼いで三全音対斜を形成して偽終止的進行を極めても好いでしょうし、メロディック・メジャーに於ける「♭Ⅵ△→♭Ⅶ△→Ⅰ△」は、実質、その同主調である短調での「♭Ⅵ△→♭Ⅶ△→Ⅰ△」という「Ⅰ△」が「Ⅰm」を置換するモーダル・インターチェンジ(≒ピカルディー終止)とも考える事が可能なので、スルリと部分転調という風にも解釈し得る物であるとも言えます。

これらの件を踏まえた上で「同主調」という音脈がどういう風に成しているのか!? という事をあらためて理解していただいたと思うのですが、モーダル・インターチェンジという同主調への音脈への「予見」がスキーマとして作用する様になると、脳裡ではかなりのウェイトを占めるかの様にして、長・短双方の音脈を行き交わせる事の自然さを味わう事が出来る様になると思います。

そこで重視していただきたい側面として私のブログで能く用いる語句である「余薫」。物理的な状況の場合ならば「余醺」とも表わしたい言葉なのでありますが、私の場合は音楽的な意味合いでの「調性の残り香」という意味合いで「余薫」を用いております。

そうした余薫に執着した場合、例として同主短調の余薫が強烈に記憶に残っていたとしましょう。記憶を脳裡に映じた時には同主長調の世界観であるにも拘らず時として強固な余薫は、本来なら埒外(アウトサイド)な音脈であるにも拘らずそれを許容する事があります。

長音階上でで同主短調のフレージングなどは能く耳にするでありましょうし、YMOを基準として例に挙げるならば細野晴臣作曲の「Absolute Ego Dance」など最たる物でありましょう。その逆で、短音階上で同主長調の音脈を許容する様な状況となるとかなり少なくなる物です。謂わば、マイナー・キーに於て長三度の音が作用する様な状況でありまして、それは実質的には減四度なのですが、以前にも私が例示したスティーリー・ダンの「Black Friday」の減四度などはまさにそうした好例である訳です。

この様な、長・短の世界が混淆とする世界観をあらためて例示したかった曲がYouTubeでは既に譜例動画としてアップしているスタンリー・クラークのアルバム『Find Out!』収録の「Campo Americano」であります。本曲は少し前にはポリメトリック構造の話題で取り上げた事がありましたが、今回はコード部分の解説をして行く事になりますのでご了承願いたいと思います。

Campo Americano 原曲

譜例動画はイントロ部分ではなくAパターンから開始されます。本曲はニ長調(Key=D)を主体としつつ、同主調であるニ短調(Key=Dm)の姿も両義的に見せる状況となります。また過程では、ニ長調の輝きが暈滃される部分も生ずる所があり、こうした部分では平行短調であるロ短調(Key=Bm)の姿が垣間見える様な状況もあるかと思います。

それでは先ず譜例動画冒頭となる原曲13小節目(※小節段冒頭に附しております)の「D△7」から語る事に。トニック・メジャーから1拍半を置いて後続はサブドミナント和音「G△7」と進行している所は別段何の変哲もありませんが、1小節目の最後では「A6」が現われるのが特徴的であり、エレピ・パートを見れば一目瞭然ですが一応和声的には移勢で延ばされているという物です。

通常、Ⅴ度上の和音ならば属七の体を採るに相応しいのですが、この「A6」は「A7」よりもドミナント感が希薄であるのです。それを勘案すれば同義音程和音である「F♯m7」を視野に入れても好いとは思いますが、残念乍らベースは [fis] を奏している為、同義音程和音として「F♯m7」という表記を優先したいのであるならば自ずと3度ベースとして「F♯m7(on A)」とする必要があるでしょう。「A7」ではなく「A6」としてドミナントがやや希薄な状況を鑑みればそれもありなのか!? と思われるかもしれませんが6thコードの付加六度部分はやはりどうしても限定上行進行音として採るべきで、後続和音に「Gm7」という [g] がある以上は、その [g] の暗示の為には「A6」を選択すべきであろうと思います。ドミナントの後に凖固有和音のサブドミナント和音が後続に来るという偽終止進行も実に心憎い仕掛けであります。

但し、楽譜上では [fis - g] という短二度進行の流れは無いのですから、コード進行に於て限定上行進行というのは単なる方便としてしかなっておりませんが、コード表記の上では声部重複を視野に入れて [g] が重複されている状況も見越した上で判断すべきであります。西洋音楽界隈の数字付低音の様に和音の配置までを示唆するコード表記でない以上は、声部重複を視野に入れた上でコード表記は考えるべきであります。

14小節目「Gm7」の後は「G/A」つまりは「Ⅳ/Ⅴ」なのであり、サブドミナント・マイナーの後にトニックへは行かずに躊躇する様な形で「Ⅳ/Ⅴ」が来ている事になります。その後15小節目でトニックに解決すると直後にコンフィナリス(副次終止音)のⅥ度へと横顔を向ける様に長調の主音を叛き「Bm7(11)」へと進みつつ、あらためて「Ⅳ/Ⅴ」である「G/A」へと進めているという状況を見る事が出来ます。

これらからお判りになる様にニ長調の直視を避けているのはお判りになるかと思います。ドミナントを暈滃しつつ同主調の音脈となるサブドミナント・マイナーも経由させつつ、原調もトニックへの帰結感が強まる事を考慮してかすぐさま「Bm7(11)」に進む所など、メロディーのフレーズが「唄っている」だけに調的予見が卑近にならない様に和音の随伴を心掛けているが故の事でありましょう。

17〜18小節目も先行4小節と繰り返しの状況であるのでコード進行は同一の物となりますが、19小節目ではトニック→副次終止音とせずにトニック以外の世界を標榜する感じが現われます。茲で長調のⅢ度であろう「F♯m7」へ進むのは非凡であると言えます。なぜなら平行短調の「Ⅴ」でもあるものの平行短調の「Ⅴ」をドミナント7th化させず(=導音欲求を採らない)にドミナント・マイナーとして措定する訳です。平行長調側でトニックの直視を避ける様にして「Ⅲ」を進みつつも平行短調側の「Ⅴ」としても避けている訳ですから、調性的には「導音→主音」の動きが妨げられている事で「ベタ」な雰囲気が排除されているという訳です。ベースの弾くメロディーは非常に唄心ある「判り易い」線である為に、コードが予見に容易くなってしまう事を避けての好い意味での蹂躙が表われていると言っても過言ではないでしょう。

20小節目のBパターンが「Gm7→Am7」という風にしている所も、同主調(Key=Dm)での「Ⅳ→Ⅴ」であるものの、「Ⅴ」はドミナント・マイナーのままを採るのですから、マイナー感という短調側の世界を欲しているのは「Gm7」の時だけであり、直後の「Am7」ではドミナント感は暈滃されている状況と読み取れる訳です。

21小節目では「B♭△7→Am7」となるので、この「B♭△7」は同主調であるニ長調のフラット・サブメディアント=「♭Ⅵ」であると同時にニ短調のサブメディアント(※正位位置)の「Ⅵ」でもある訳です。つまり、「B♭△7」の前後で、導音欲求を採らぬドミナント・マイナー=Am7がうろうろと彷徨っている状況であるのが面白い所です。

22小節目ではやはり20小節目と同様の「Ⅳ→Ⅴ」が顔を出すも、ドミナント・マイナーという所は固守しているので、少なくとも「導音→主音」の予見だけは避けている事は重々伝わる訳です。こうしたドミナント・マイナー周辺でのドミナントがその字義通りの意味である「支配的」には振舞わない状況というのは、先日のブログ記事でも語ったばかりのキリンジの「エイリアンズ」のサビ部分が典型的な例でもあった事を思い返していただければ、この曲のドミナント周辺でうろつく偽終止進行のそれらをあらためて理解におよぶであろうと思います。

23小節目のB’パターンでの「F♯m7→G△9(on B)」はなかなか興味深いコード進行です。まず「F♯m7」は先行小節「Gm7→Am7」からの同種コードのパラレル・モーションを経て、ニ長調のⅢ度として一旦結ばれている訳です。そこからスケール・ワイズ・ステップとして順次進行で「G△9(on B)」という3度ベースを生ずるのですが、この3度ベースというのが実に非凡な部分であります。通常、3度ベースを採る時のベース音は後続への上行導音となる様にしてフレージングする事が多いのですが、この3度ベースは後続和音への上行導音ではなく寧ろ「掛留」の側を志向する音なのです。後続和音の「Em9」の [h] へ結ばれる状況であるという事です。

この行き場の無い3度ベースは、和音本体がメジャー9thであるという所も功を奏しているかと思いますが「Dadd4(on B)」という風にアンサンブルを聴かせようとはしてはいないのですが、コードの前後関係と行き場の無い3度ベースなどの動きを勘案すると「Dadd4(on B)」という響きが表記の側が誘発する様な所があり、コード表記の不可思議な側面をあらためて見る思いです。とはいえ、主旋律の動きとベースの立ち止まる感のそれは3度ベースとして聴かせようとしているのが判るのですので、その辺りは混同されぬ様に御願いしたいと思います。

加えて、24〜25小節目で生ずる「Em9→F♯m7→Gm9」というパラレル・モーションは本曲で最も素晴らしいコードワークと判断すべき箇所であります。特に24小節目で生ずる2コード間での先行 [e・h] [g ・d] [h・fis] と、後続 [fis・cis] [a・e] 等で生ずる連続五度があります。三全音対斜は不可避です。ベースが [e - fis] と進行する以上、随伴する各々の5th音 [h - cis] は、それらをオミットしない限り連続五度は必ず生ずる事になります。前後に共通音がある事を鑑みれば、増一度を挟んで対処しようと企図するならば音階外の経過和音として [eis・b・c] を次の様に介在させるのもアリと言えるでしょう。

譜例のヴォイシングなど原曲とは全く異なる物ですので愚直なまでに斯様なヴォイシングをして連続五度を避ける為に遵守するのではなく、あくまでも連続五度を誘発しておき乍ら、そこを回避する為の音階外の音を呼び込むクロマティシズムの為に使う、とすればこその音脈なのであり、そういう意味ではこれらのコード進行間にて何れのパートが [eis・b・c] の音を介在させてインタープレイに彩りを付けるという風にするのがジャズ/クロスオーバー界隈では目指すべき音脈である筈で、よもやジャズ界隈が連続五度に及び腰になってしまうのならばそれこそ愚の骨頂と言えるでしょう(笑)。Em9というコードでなにゆえ [eis・b・c] という音を使えるか!? というのは対位法を学ばない限りはそうそう得られる事の出来ない音脈である事はジャズ界隈に於けるアヴェイラブル・ノート・スケールを熟知している方々ならあらためてお判りの事でありましょう。つまりは、クロマティシズムの予兆を対位法から盗め、という事を私は言いたいのです。

斯様な経過和音を介在させずとも、ジャズ/クロスオーバー風にクロマティシズムとなる音脈を彩るならどのような音が加わるか!? という事もジャズに馴れた人々ならばそれすらも予見が可能なのであります。そういう意味では何の粉飾もなく偽終止的進行間で連続五度にドシッと身を構えている位の方が音楽的な意味での豪放磊落な感じが備わるとも思えます。

何はともあれ、当該箇所での「Em9→F♯m7→Gm9」というパラレル・モーションに乗る主旋律の美しさは実に素晴らしいと思います。特にEm9上での11th音相当の [a] とGm9上での11th音相当の [c] のこれらの線運びは本当に美しいと思います。

Em9上で弾かれる [a] という音は原調の属音である訳です。属音を「Em9」という遐いコードから見立てさせ、同主調の下属和音「Gm9」上で11th音として下主音 [c] =「C♮」を見せ付けるのですから畏れ入るばかりです。原調を強く予見するならば「C♮」の下主音は現われる事なく導音が現われる筈なのですから。そうして長調と短調の両義性に弾みが付けられているという事があらためて判りますし、同主調の双方で楽曲のゆさぶりをかけているという所が実に能く判る典型的な例であると思います。

26小節目からのCパターン(サビ)のコード進行では、前半4小節は4種のマイナー・コードで展開されていきます。2コード・パターンが2組を2小節という風に構成され、それを2小節更に繰り返している訳です。2コード・パターンは夫々が下方四度進行を採るという物で、「Bm7→F♯m7」ではニ長調(Key=D)の「Ⅵm→Ⅲm」と成っており、もう1組の2コード・パターンはモーダル・インターチェンジであり、同主調(Key=Dm)の「Am9→Em9」は「Ⅴm→Ⅱm」なのであり、ドミナント・マイナー部分が長九度を附与している事でDドリアンのトーナリティーになるも、Em9でDエオリアンに移旋する構造となっている訳です。

余談ですがギター1にアーミングで「セスクイセミトーン」と注釈を充てておりますが、その意味は「1.5半音」つまり「150セント」を意味しているという訳です。セスクイトーンなら1.5全音=300セントとなる訳ですが、つまりは全音より大き目に採ったアーミングを要求している訳であります。

Cパターンの後半部分となる30小節目までも先行と同様ですが、31小節目ではコードが「C/D」となる事で、それまでのマイナー・コードのみのコード進行からは打って変わって様子が少し変化します。上声部となる「C」は「C△」を表わすので、Dマイナーでの下主音=「♭Ⅶ」となる状況を演出したいのでありましょう。唯、それまではニ長調としてのⅦ度およびニ短調としての♭Ⅶ度をも使って来なかった事により楽曲全体を俯瞰してみた時、新たな調的な示唆が茲に現われるのです。

楽曲全体としては偽終止進行が多い中で、ドミナント7thコードを極力避けて「Ⅴ度」を暈滃させている状況ですので、Ⅶ度あるいは♭Ⅶ度が見えると仄かにその下方三度代理側にあるドミナントがうっすらと予見させる状況でもあるのです。加えて、楽曲構造的に「見る角度」に変化を齎しているので、ドミナントを正視しないにせよ仄かに感じさせるその移ろい具合は、興味深い技(=和声付け)を感じ取る事ができます。

そうして32小節目にトニックへの結句を見るのですが、すぐさま副次終止音(コンフィナリス)たるⅥ度を明示化する様にして顔を叛くかの様にして33小節目で「Bm69」を見るのですから、トニックに行き着いた時の達成感でついつい涙を浮べた姿を直視させたくはないかの様に和声的に横顔を向けるかの様でもあります。

とはいえ、これほど迄に主音・属音を暈滃されようとも、線的な部分で予見のしやすい強力な牽引力を伴った筋立てで構成されているので、メロディーが良ければリハーモナイズは如何様にも出来るというのが率直な感想でもあるのですが、その一言で済ませてしまっては譱いメロディーの前に分析すら出来かねないと言っている様なモノです。本曲のメロディーの「牽引力」というのは、聴き手に対して「長・短の両義的世界観がありますよ」と判り易く呈示しているタイプの物です。

「次は長調の節回しだな」とか「次は短調の節回しだな」という両義的な側面という物に対してたとえ音楽的素養が無くとも音楽的な二面性が演出されている事が判り易く呈示されているという状況を感ずる事が容易に出来るタイプの楽曲であるという意味です。

27小節目をもう一度確認していただきましょう。26小節目4拍目でのアウフタクト部分と成り得る [h - a] は、それまでのアウフタクト部分 [h - cis] の反行形を採るフィギュレーション(変形)の筋であります。次の拍頭に現われるのが [cis] か [c] に依って、それが長調の世界観なのか将又短調の世界観なのか!? という事を最も感じさせる違いの音です。

27小節目での1拍目拍頭では [c] を示唆して下方四度進行(弱進行)を採って「Em9」に進行するも、その「Em9」はスルリと移旋してEドリアンの筋でアウフタクト(※27小節目4拍目)を採るので、この小節全体が短調の支配下にある訳ではないのであります。つまり、アウフタクトでは後続で現われるであろう「長調の節回し」を欲しがる事でEドリアンに変じた事を誰もが不思議に思わない程の自然な変化であるのです。

これが「自然」に聴こえるのは、耳(脳)が欲している長・短の乙張り感に依る「予見」と「期待」から生ずる物であるからでしょう。拍頭で変じた [c] へのそれは、コードやアヴェイラブル・モード・スケールからしてもこの小節内では徹頭徹尾Aドリアンというアヴェイラブル・モード・スケールのままで居ても良さそうな物を、次への期待がAドリアンを遵守できずにEドリアンで [cis] に変わって欲しくなる訳です。こんな事など音楽的素養の浅い人がこうした楽理て規則目檐を意識している訳は無いにも拘らず、その脳内で起こっている期待を単に楽理的な言葉で説明できないだけであり実際にはこうした音楽的には高次な変化を感じ取っているのであります。

こうした長・短の変化で齎される、メロディーの線運びが強い状況は調的な余薫よりも期待を喚起する方が是認されるという事を証明する実例でもある訳です。換言すれば、当該小節では短調の支配下にあるべき状況だとしても、アウフタクトという先行音として、本来ならその音の部分も短調の支配下であって然るべき箇所でも長調に変じてフレージングする事が許容され得る先行音を、奇異だとは感じない実際があるという訳です。

アンティシペーション(先取り)が巧みなギタリストはパット・メセニーの名を挙げる事が出来ますが、突拍子も無いモード・チェンジが生ずる状況に於ても、その先取り側への「呼び水」の出し方がメセニーは巧みであり、その呼び水を使った後、大概は2拍早めてアンティシペーションのフレージングを入れて来ます。

その「呼び水」となる部分は、対位法からも学ぶ事が出来ます。アヴェイラブル・モード・スケールなどを峻別できる様になったとしても、それから引っ張って来る事の出来ない音脈はいくらでもある訳でして、そうした音の呼び込みの一つに連続五度を回避する為の増一度介在とか。こういうのが「呼び水」である訳です。

長調と短調が入り交じる様な状況に聴き手が順応すると、強固な牽引力を持ったメロディーやリフがあればその牽引力に聴き手は付いて来ますし、予見も利く様になる事でしょう。音楽的素養の浅い人々が斯様な順応・予見を伴わせる事ができないのではなく、寧ろ出来てしまうのが音楽の持つ醍醐味であると言えるでしょう。長調・短調の入り交じりを不自然だとは思わずに許容して吟味できてしまうのですから、聴き手に対して線的な動機が明確であれば聴き手は付いて来れると言い換える事も可能でありましょう。

長調・短調という風にきっかり区別されてはいるものの、これら2種類の世界観はイオニア(長旋法)とエオリア(短旋法)から発展して地位を格上げされただけに過ぎないので、残りの旋法や或いは他の人工的な旋法などが入り交じる世界観とて音楽的素養の浅い人が付いて来られる様に拵える事すら可能であるとも言えるのです。

長旋法に類似するのはその5音列または4音列がリディア、ミクソリディアに類似するからであり、線的要素として旋法種を未確定とする様な状況であればそれらは「長旋法種」であるに過ぎず、同様にして短旋法に類似するドリア、フリギアとて線的要素が未確定な状況であればそれらは「短旋法種」となる訳です。

こうした未確定の状況に於て一旦の「仮定」として音楽を分析するに当ってシェーンベルクは自著にて「トーナル・センター」という言葉を語っているのでありまして、それを後に続く物が各旋法のフィナリスをトーナル・センターとしてしまった事に過ぎず、トーナル・センターは本来のモードのフィナリスすら語っていないにも拘らずにフィナリスの方を呼ばずに「トーナル・センター」の方を呼んでしまうのはジャズ/ポピュラー音楽界隈の莫迦げた側面であるとも言えます。

Dドリアン・モードかAエオリアン・モードかを区別が出来ない状況でフィナリスを仮定しなくてはいけない時、分析としては恣意的にならざるを得ないという事です。大きなウェイトを占めるのは拍節構造の中に於ける強拍での響き方と音価。随伴する線運びに極点となる五度の上・下への志向性などを分析する必要があるでしょう。そうした時に「恣意的」に判断せざるを得ない状況は同時に多義性を齎している状況であるとも言えるのです。

同主調というのは極点(=Ⅴ度)が同じであるが故に移旋がスムーズになる訳で、それが聴き手への聴き易さに繋がっている訳です。極点が同度にあるからと言って全ての旋法を自然に移旋が行なえるという訳ではありませんが、極点に加えて長・短両旋法の三度相当にある上中音と六度音相当にある下中音が「変応」させられる音楽的な移ろいが聴き手の情感の高まりをより一層喚起するのでありましょう。

例えば次のYouTube動画は、本記事から15年前位のCMだと記憶しておりますが、マルハペットフード「純缶」に用いられた佐藤寿一作曲の物で、唄はホセ三田という風に伺っております。その軽妙で剽軽な歌声のそれにはエノケンや植木等風に耳にする事ができる事でありましょう。

原調はニ長調でありますが、下中音=♮Ⅵ度を唄が用いると直後にモーダルインターチェンジを採り属調の同主調=AmのⅡ度上の減七という風に姿を変えます。つまり、下中音は和声的にはトニック・メジャーに付加六度も及ぼさない程度の呈示にしかならないのものの、これを足掛かりにするかの様にして本来ならⅥ度上の和音は「Bm某し」である筈ですが、それが「Bdim7」に変わる訳です。

原調がニ長調であるならば同主調はニ短調である筈ですが、その節回しは同主調であるものの和声的には属調を辷り込ませているという巧みな演出を確認する事ができます。

扨て、同主調が持つ「短調」側の世界観というものを音程関係から繙くとそこにはTonnetzという音網を生じ、長・短の音程構造などの鏡像関係を確認する事が出来る物ですが、こうした世界観の「対比」を判り易く図示している事をジェイコブ・コリアーのネガティヴ・ハーモニーはあらためてその瀰漫に拍車をかけた事なのであります。

我々が調性感を伴うフレーズを感得する時、そのフレーズの前後の音に依って生ずる協和感や終止感、或いは「支配音」(=ドミナント)を志向しようとする側面など、健常であれば誰もが幼児期の頃から獲得している音楽観でなのであります。単に理論的な構造やメカニズム部分を知らぬだけで誰もがこうした聴き方で音楽を耳にしている訳です。

長調と短調の世界観が混淆とする時、同主調の音脈のそれに対して別段不自然に思わない理由は次の様に挙げる事が出来る事でしょう。

短調の音脈というのはエッティンゲン流に言えば「フォニック」と呼ばれる領域の音階に相当するのですが、下属調方面に五度圏を累積した時にフォニックの領域を見る事が出来ます。対位法を今一度思い返せば、定旋律が属音を目指さない様な状況のでの対旋律は属調を用いる必要は無いのでありますが、状況に依っては属調も下属調をも対旋律が採る事があります。

(※エッティンゲンの云うフォニックについて国内刊行物で端的に説明される物でおすすめなのが『ニューグローヴ世界音楽大事典』第3巻 249~250頁 Mark Hoffman の執筆文の西原稔に依る訳文です)

長音階の上中音から全音階的に「下行」した時、これはフリギアの下行形でもある訳ですがその下行形を音程配列構造を順に追えば、長音階の主音からの上行形と同じ《全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音》という列びである訳です。この列び方が上行形であるか下行形であるかの違いなのであり、「フォニック」の存在感は上中音に備わっており、それは「Ⅲ度調」をも喚起している事に等しいのです。

このフォニック音階は短和音が生ずる場所から生ずる事が可能であるので、フリギアの下行形は、そのホ音を短和音の第5音として生ずる様にして形成されていると考えられる為、

ハ音を根音とする短和音の第5音でも同様にフォニック音階を形成する事になります。この音階はCエオリアン=ハ短調の自然音階でもあります。

畢竟するに、人間の耳(脳)が任意の音程から《全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音》という音程関係を上行だけではなく下行にも等しく作用している聴く事を、長音階の上行形と同様に短音階の属音からその音程関係を下行形に並べれば、同主調の音脈が併存する状況を生ずる為、「ごく自然」に同主調の音脈を聴く訳でもあります。

Das duale System der Harmonie(和声二元論 関連論文) / Arthur Joachim von Oettingen

何故なら人間は、乳幼児の段階では任意の音程関係を、特定の音からx度高い/低いという6パターン=(1半音〜6半音の高 or 低)を覚えており、それが後年の「協和感」に依って「音階」のイメージに強化されているだけに過ぎません。脳としては半音階の6パターンが形成されているに過ぎないのです。

つまり《全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音》を上行で聴く事が後年備わるであろう長音階の上行形としての聴き方のひとつであるに過ぎず、その音程関係を下行形に対して等しく聴く様にして別の音脈を心理の側が長音階という上行形だけから作られたひとつの個性に打ち克って併存状態が呼び起される事で初めて、音楽的に多様な世界観が呼び起される事実であるのです。

こうした多様性は他にも多数引き起こされる物なので、長音階の音列ばかりを投影させるばかりでなく他にも多くの可能性を秘めている訳であります。音楽に多く触れ合う事で脳が多くの音脈を見付け出す。だからこそ音楽的素養は深まる訳ですが、調性の長・短の情感を併存させる様な状況が別段奇異な物でないのであれば、我々は下方倍音列という音脈を利用しているに外ならないという訳です。

尚余談ではありますが、先のマルハ「純缶」CM曲の歌詞にある《こんがらがった爲事は》の《がった》の部分での先行の《が》はBセミフラット。つまりロ音より50セント低い音。続いて《った》の部分はAセスクイフラット(=Aより150セント低)からGセミフラットからの2単位四分音のポルタメントを聴く事ができます。

まあ、こうして「長短混淆」というタイトルに沿った形で縷々語って来た訳ですが、今一度キリンジの「エイリアンズ」を思い起こしていただければ、エイリアンズは基の短調という世界も導音を採らずに希釈化しようとしており、同主調の姿を見せようとしている訳ではありません。

仮に短調としての姿を明確化しようとすると「♭Ⅵ△7→Ⅴ7」コード進行になる筈であり、そうすると次の様なデモになります。

このデモは、私が96年頃にメモ書きとしてMIDIデータにしていた物を流用している物なのですが、実に卑近であります(笑)。唄メロの方をメモ書きにしていたのですが、私が作ったイメージとしてはマリリン・スコットが唄った感じをイメージしていたかと思います。それに附随するコード進行は非常に能くあるタイプの物で卑近でしかありませんが、短調=Gマイナーに行こうとする時にモーダル・インターチェンジとしてGメジャーに措定されている事がお判りになると思います。

故に調号がト短調で書かれているのはそうした示唆があるのです。この曲の終止部でピカルディー終止を採るもよし、過程にて素直にトニック・マイナーで結句させるのも有り得る事でありましょう。唯、モーダル・インターチェンジとして変じていなければ短調の深い情感が強く伝わって来るので、モーダル・インターチェンジを採らなければ更に卑近に聴こえてしまうかもしれません。短調での「♭Ⅵ△7→Ⅴ7」が齎す世界観とは本来こうした深い情緒を齎そうとしているのがお判りになれば幸いです。

折角なので今回のデモ曲についても細部を語っておく事にしますが、この曲のドラムに使っている音源は屋敷豪太の「Groove Activator」からの物です。本曲は4小節のループに過ぎないので唄メロが入る4小節部を語る事にしますが、1小節目の「E♭△9」は扨置き、2小節目の先行「D7(♯9、♭13)」では、ローズのヴォイシングは下に長三度音の [fis]、上に増九度の [f] として書いている物の、唄メロは [ges] を明示化させている理由は、長三度音としても良いのですが減四度としても聴かせたい意図が働いております。。唄メロがハ音記号であるので実感があまり沸かない方も居られるかもしれませんが、コード表記の側では「M3rdと♯9th」を許容し、唄部分では減四度の「dim11th」を明示化させたという訳です。これは長・短の世界観両方を明示した上での拡大解釈です。

ジャズ/ポピュラー音楽界隈の多くは、この2小節目でのコード進行「D7(♯9、♭13)」→「D7(♭9、♭13)」の2つのコードを「D7alt」としてひとつにまとめて表記する事もあろうかと思います。alt表記の多くは9th音の重増一度下行進行に表われ易いのですが、alt表記は必ずしも9度音だけに生ずる物でもないという事を後に示します。そうした理由から私は注意喚起もかねてalt表記として纏めていないのです。

3小節目の「G△9」は、本来ならばGマイナーに進むべき所をモーダル・インターチェンジとしてGメジャーの方に変じているのであります。

そうして4小節目の先行「B7(9、13)」から「B7(♯11)は、alt表記にしてしまってキーボード・パートも割愛されてしまう様な譜例に遭遇した時、こうしたalt表記から聴き手は採譜しなくてはならなくなります。つまりalt表記が常に9度に作用する物だと思い込んでしまっていると、「♯11th」に生ずるオルタレーションを歪曲してしまいかねません。余談ではありますが、この4小節目の唄メロの節回しの2拍目で生ずる逆付点の部分こそが、マリリン・スコットを最も感ずる節回しですので一応その辺りを感じ取っていただければと思います。

また、8小節目での同箇所に於てはオルタレーションさせる音度を更に変えており「B7(♭13)」としているのでコード進行は自ずと「B7(9、13)」→「B7(♭13)」という風に13th音の増一度下行進行を生ずる訳ですから、alt表記が9th音だけに作用すると思い込んでしまうのは危険であるという例を敢えて示している状況でもあるのでご理解されたし。

2019-03-10 10:00