マイケル・ブレッカーの四分音運指について(2) [楽理]

故マイケル・ブレッカーが執るインプロヴィゼーションに於ては頻繁に四分音(=クォーター・トーン)を伴わせるフラジオ奏法が顕著であるのを語るのは今回が初めてではなく、以前にもマイク・マイニエリでの「I'm Sorry」での実例やドナルド・フェイゲンのソロ・アルバム『ナイトフライ』収録の「Maxine」でのソロでも聴ける事を述べて来たのであらためて参考にしてもらいたい所であります。

聴き手の中には半音階に耳・脳が均されてしまっていて、微分音が用いられている楽曲に対峙してもそれを半音階に丸め込んで解釈してしまっている人も少なくはないと思います。

とはいえジャズ・ハーモニーを形成する上で多大なる地位を築いているのが鍵盤奏者なのでありますから、その鍵盤が十二等分平均律という半音階を「駆使」している以上、それに随伴させるべく他のプレイヤーの殆どは半音階に従順である訳で、況してや聴き手となれば従順どころか屈伏して曲解する者が増えるのは致し方ない事かもしれません。

聴き手が楽器を嗜んだり感覚的に鋭敏な人であるならば、微分音を用いる/用いないという差異を峻別する事は容易であろうかと思います。一部には半音階の世界こそがジャズの総てとばかりに思い込み、半音階の世界とは完全に埒外とする音を「音痴」だと決めつけてしまう人も居るのですから厄介なものです。

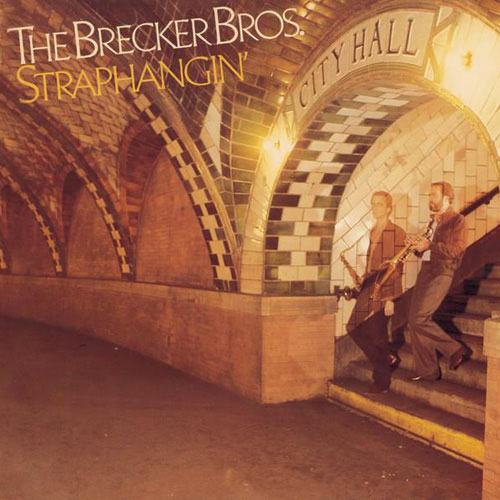

今回はあらためてブレッカー・ブラザーズのアルバム『Straphangin'』収録の「Not Ethiopia」でのマイケル・ブレッカー(以下MB)の顕著な四分音操作を取り上げる事で、あらためてMBに依る微分音の実際を目の当たりにしてもらおうという意図がある訳です。

この私の意図というのは今後も語る機会があるであろう微分音の話題に於て、より多くの人が微分音についての共通理解を抱いてブログを読んでもらおうとする物であります。近々アップするであろう坂本龍一の「riot in Lagos」の微分音の分析もそうですし、他にも話題にする事は増えて来ると思いますので、読み手の方々が判り易く微分音を追える様にする為の共通理解をあらためて明示したいのであります。

例えば、「ド」と「ド♯」の中間の音というそれが丁度中間の四分音を形容するにしても、ゲオルギー・リムスキー゠コルサコフの四分音表記を誰もが知っている訳ではないでしょうし、況してやその呼び名を標準化しようとしても難しい側面があろうかと思います。

※下記のゲオルギー・リムスキー゠コルサコフの四分音例は、過去に私のブログで何度か取扱った物とは若干の変更点があります。元の譜例は [et] を加え、今回の譜例では [cet・h] を加えた物です。なおゲオルギー・リムスキー゠コルサコフは下行形にて3単位四分音=セスクイフラットを用意しない表し方となっている所が特徴的でもあります。

況してや「ド」より50セント高い嬰種微分音記号とて多くの名称が存在するのが現実ですので、少なくともそれらを纏めて箇条書きに列挙する事である程度判り易く読み手の方々に伝われば理解しやすいであろうと思います。楽曲解説に於てはYouTubeにて著作権がクリアになっている状況で譜例動画を作成する以外ではおいそれと譜例を取扱う事ができませんので、言葉の上で旋律や和音の状況を示す必要性が多々生ずる訳ですが、唯でさえ半音階の状況を言葉にするだけでも腐心する状況に加えて四分音体系を加えるのは難儀する物です。

そうした状況を鑑みて、四分音のピッチ・ハイトについて共通理解を共有していただこうと企図して今回あらためて微分音の嬰変種それぞれの変化記号の呼称を次の様に例示しますので参考まで。

これらの四分音での微分音のサイズは上に5単位四分音(5/4四半音)・下に5単位四分音(5/4四半音)という風に明示しております。今回5単位四分音まで用意したのは、先頃2019年2月に、Klemm Musicでリリースされている音楽記号用フォントの「November」がバージョン2.2にアップして追加された記号なので、これを機会に語っておこうと企図したのであります。

余談ではありますが、November 2.2ではセスクイフラット記号の左側のシェイプが細くなったタイプの記号も追加されており今回そちらを用いるべきか否かと迷ったのですが、今回は従来のセスクイフラット記号を用いる事にしました(次の画像の下側のセスクイフラットが追加分の記号)。尚、Novemberフォントには他にもセスクイフラットのバリエーションはあるので今回例示した物が総てではありません。

※日本国内での数学・化学の界隈では "sesqui" を「セスキ」と読む処があります。とはいえ西洋音楽界隈では「セスクイアルテラ」などに代表される語句がありますので「セスクイ」と表わしておりますのでご容赦のほどを。

扨て、「5単位四分音」というと少々煩わしい呼び名かもしれませんが、「単位微分音」というサイズをを茲迄的確に表わす表記は遉であろうとあらためて思う所であり、この呼称は溝部國光に倣った呼称なのであります。

とはいえこの呼称を口頭や書面で伝えるとなるとなかなかそれも難しく、微分音の取扱いに馴れていない人に「5単位四分音高く採って」などと言うより「セミクイント・シャープ高く採って」と言えば後者の方が「食い付き」が良いのです。

日本語のそれは堅苦しさを伴うのか、受け手の中には防衛反応すら抱いてしまって新たな知識の獲得を排除してしまう方へ心理的負荷がかかってしまい、自身がよりスムーズに対処できる方を選択しようと身構えてしまい、結果的にはその呼称そのものを是認しようとしない心理が働いてしまう様な事が往々にしてあるのです。

セント数で測れば250セントという音程は次の様にして同度・二度・三度由来として異名同音を作る事が可能になります。

青島広志の著書『究極の楽典』97〜98頁での第4課7章3項では【重増・重減を超える音程】を取扱っており、本書の例では十二等分平均律を素に例示されているものの、この音程サイズの名称は微分音社会にも適用し得る物であると考える事が出来るでしょう。四分音社会にて適用すれば、増一度はセミシャープであり、重増一度が半音、過重増一度がセスクイシャープ、大重増一度が全音、過大重増一度がセミクイントシャープという風に適用される事になる事でありましょう。

これらの件を踏まえた上で、今後私のブログにて四分音を語る時には次の様に嬰変種を取扱うのでご承知おきを。

+250セント……セミクイントシャープ (semiquint sharp)

+200セント……ダブルシャープ (double sharp)

+150セント……セスクイシャープ (sesqui sharp, three-quarter sharp)

+100セント……シャープ (sharp)

+50セント……セミシャープ (semi sharp, quarter tone sharp, quarter sharp, half sharp)

0……ナチュラル (natural)

-50セント……セミフラット (semi flat, quarter tone flat, quarter flat, half flat)

-100セント……フラット (flat)

-150セント……セスクイフラット (sesqui flat, three-quarter flat)

-200セント……ダブルフラット (double flat)

-250セント……セミクイントフラット (semiquint flat)

扨て漸く本題の「Not Ethiopia」を語る事に。本曲で最も顕著な四分音フレーズの箇所は既にYouTubeにてアップしているのでありますが、他の箇所ではさりげなく現われるので単なるイントネーション的音高変化としてしか感じられないかもしれません。

例えば、CDタイム1:29〜の箇所は半音階に耳均されている方からすればC♭からB♭へ半音下がっただけの様に聴いてしまうかもしれませんが、実際は前打音(装飾音)から [cet] のCセミフラットで入り(※このCセミフラットをC♭として誤認する可能性が高い)、ベースが [d -> des] とポルタメントをしている最中に [b <-> het] というBフラットとBセミフラットとの1単位四分音のトリルを伴わせているというのが実際です。このトリルを単にイントネーションの揺さぶりの掛かったビブラートの様に聴いてしまうかもしれませんが、耳を澄まして聴くと茲はトリルでありましょう。

1:39〜の箇所では、C音のロングトーン以降 [cet - ces - cet - ces - fit - f - b - a - as - get - ges] と奏されており、この部分も次のYouTubeでアップした箇所に次いで判り易い四分音運指の例であろうかと思います。なお [fit] は記譜の実際の実際としてはGセスクイフラットが適切であろうかと思いますのでその辺りはご容赦を。

時系列に列挙すれば次の箇所は2:34〜でのYouTubeにアップしている譜例動画になるのですが、この箇所は詳しく後述するので先に2:55〜の箇所を語っておこうかと思います。MBはトニック・メジャー・コード上にて恰もB♭から半音上のC♭へ上行を採ってから下行ポルタメントを施している様に聴こえるかもしれませんが、実際には3音に依る複前打音でAセミフラットから始まり1単位四分音ずつ [at - a - ait] を採ってからB♭音へ入り、C♭音へ半音上行を採って [a] まで急峻なポルタメントを奏しております。

茲で漸く2:34の部分を語ろうかと思います。こちらは下記YouTubeにアップしている譜例動画を確認し乍ら語ります。

本曲「Not Ethiopia」というのはFメジャー・ブルースを基調としているのでありますが、譜例冒頭のコード「C♭△(on B♭)」が示している様に、Fから見れば「♭Ⅴ」である訳です。この謂わば「半オクターヴ」の音度を音楽的に直視している所に大いなる示唆があります。それは、属音=Ⅴ度を叛いているという事は半音階社会を俯瞰し乍ら構築しようとする意図が見える訳です。

ベースは下属音を掛留している状況なのですから、元のF調からすれば全音階的(ダイアトニック)な音である訳ですが、それ(※ベースの弾く下属音=B♭音)に対して短九度方面の「C♭△」を志向させる訳ですから、これは明らかに調的に見れば不協和な世界観を見せようとする狙いがある訳で、その不協和な状況に於て「♭Ⅴ」という半オクターヴを醸し出すという事は、半音階を視野に入れる音脈をたった4音のコードが示唆しているのであります。

本曲に限らず、例えば変ト長調や嬰ヘ長調という調性で音を奏している時に、ハ長調の音脈を経過的にまぶしたとします。まあ、先の2つの調からは幹音が殆ど現われないのが平時の状況である為、そこにピアノで言えば白鍵となる幹音が経過的に現われよう物なら、かなり遠隔的な音脈が辷り込んで来た状況である訳ですが、辷り込ませ次第ではその遐い脈絡も非常に素晴らしいコード進行や経過和音として作用するという経験をある程度音楽を嗜んだ人ならお判りいただけるかと思います。

つまり、原調からすれば非常に遠い脈絡であろうとも、それらの両世界を俯瞰して見れば半音階の社会観をひとつに見立てた事に近しい状況とも言える訳です。なにせ三全音忒いの調域を用いている訳ですから、それらをひとつに纏めれば半音階になるのは至極当然の事である訳です。

こうした三全音忒いの状況を4音のコードで呈示しているのが先の呈示部分と言えるでありましょう。しかもMBは、半音階を駆使するだけに留まらず四分音梯をも辷り込ませて来る訳ですから、これは素晴らしい「ウルトラクロマティシズム」と形容して然るべき状況である事に違いありません。

譜例動画の1小節目冒頭の長前打音 [ces] から [des] は短二度よりも広い150セントの中立二度という音程です。そこからスラーで括られている四分音がお判りになるかと思いますが、[det] から半音下がったDセスクイフラットを生じて [b - c] という風にフレージングをしているのであります。茲迄が1小節目1〜2拍目の部分です。

私がとても注目するのは、1小節目3拍目拍頭からの2音ずつの音形の部分です。

[des - c]=100

[cet - h]=50

[cest - b]=50

[cest - c]=50

それらの2音ずつの音形の音程差は前掲の様になる訳ですが、2拍目でのやや大きな音程跳躍から窄んで行く様にして四分音梯を用いている事があらためてお判りいただけるかと思います。譜例のデモの方では音高差異が明確に聴こえる様にホワイトノイズを混ぜておりますので、そのあからさまな音程変化に原曲と異なる感じを受けてしまうかもしれませんが、実際に原曲のサックスの音を拔萃して音を調べていただければ、これらのフレージングは明確な四分音梯だという事がお判りになるかと思いますので、私の述べている事に懐疑的な方は当該部分を調べてみて下さい。それらは明確な四分音だという事を己の判断の下で感じ取っていただければと思います。

2小節目の3拍目拍頭は、ほぼ前打音的にBセスクイフラットからA音に結ばれているので半音階に耳を均されている方は単純に [a] としてしか届かないかもしれません。3拍目での後続の [ges - f - e] というのは、単に安直なクロマティック表記社会に馴れてしまっている人だと [fis - f - e] と遣る方が読み易いとする人もおられるかもしれませんが、原調を鑑みれば [fis] ではなく「♭Ⅱ」であるべきなので、こうして採譜しております。

3小節目冒頭の長前打音も [fet] から入ります。2拍目に現われる5連符3音目までの流れを見ればこれらが四分音梯上下に装飾させる「ターン」気味のプレイになっているのがお判りになるかと思います。この2拍目の5連符最後の [det] 音は「Fm7」上から見た時の中立六度(neutral 6th=長六度より50セント低い)であります。

ジャズの歴史を振り返ると、ブルーノートの各音は長七度・完全五度・長三度がそれぞれ微小音程として僅かに下がり、それがやがて半音階に丸め込まれて「短七度・減五度・短三度」という風にして用いられる様になった訳ですが、これらのブルーノートを用いる欲求がどのようにして人間の心理に作用して身近に使われる様になったのか!? という関連性を繙くと、其処には変化音であるにも拘らず人間が持つ「協和性」と、任意の協和的または主眼とする音程を任意のサイズで「砕く」=分割するという操作から生じた物であり、そこで「分割」された音がブルーノートの脈絡や、12等分平均律では生じ得ない新たなる音脈として生ずる関連性を確認する事が出来るのです。

例えば、先の中立六度は基本音から見ると850セントの音程となりますが、これを呼び込む「協和的」な関連性というのがありまして、それが実は完全十一度(=1オクターヴ+完全四度=1700セント)を2分割した時に生ずる音程の脈絡であるのです。

こうした「不思議な」協和的な音程の分割というのは概して、任意の音程を2分割もしくは3分割をする事で得られる関連性となる脈絡となり、そうして分割される音程というのは「ほぼ」12等分平均律社会では生じ得ない埒外の音脈を生ずるのであります。

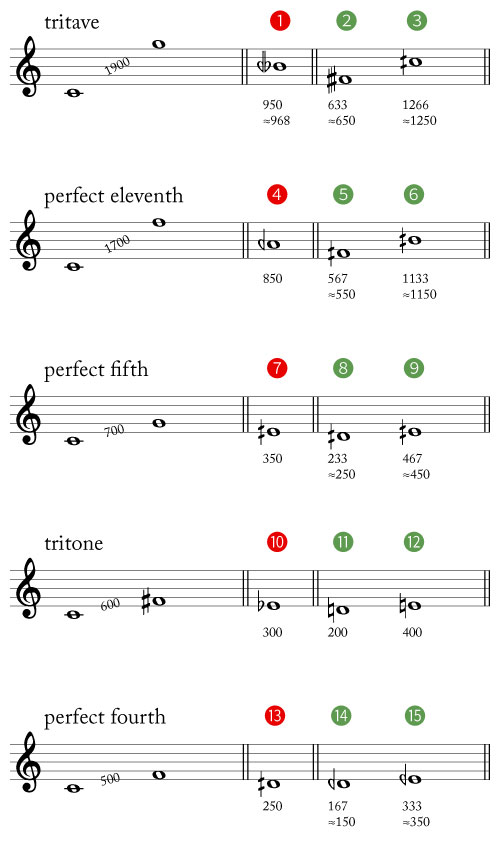

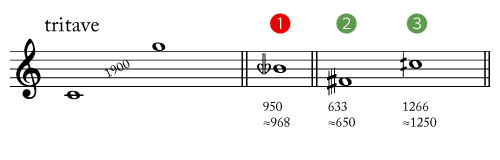

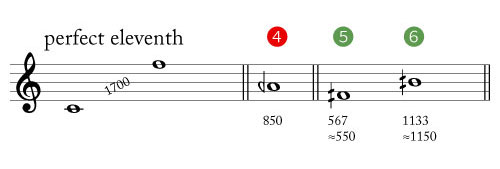

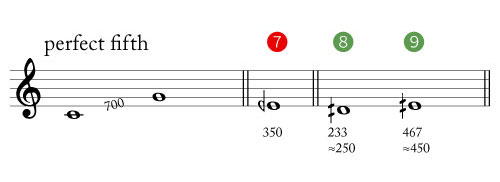

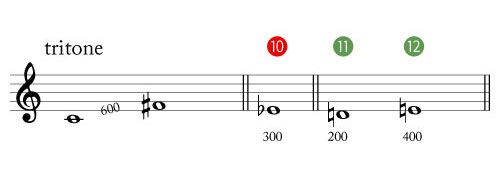

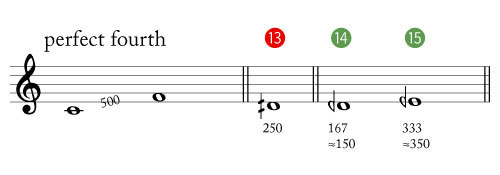

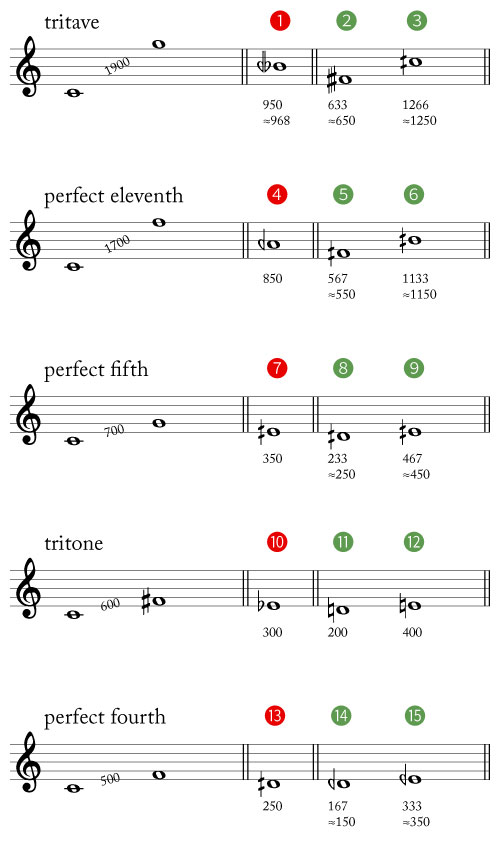

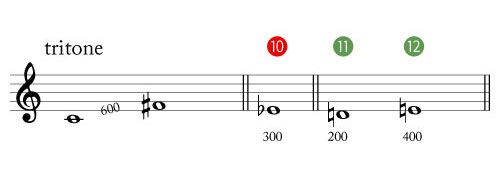

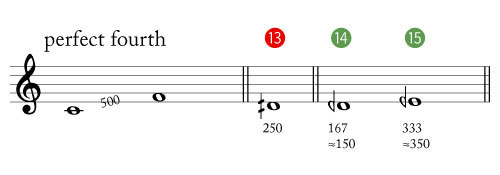

次の譜例を確認してもらう事にしましょう。これらは最終的に四分音体系に「丸め込まれる」音脈として解釈される音を列挙した物であります。赤丸の数字は左側の任意の音程を2分割して得られる音であり、緑丸の数字は同様に任意の音程を3分割して得られる物であり、最終的にはそれらは四分音体系を標榜する音へ丸め込まれているという事を表わしている物です。

トリターヴ(tritave)として例示されるそれは完全十二度音程=1オクターヴ+完全五度という音程であり、界隈ではこれをトリターヴとして呼びます。またこのトリターヴはオイラーが嘗て、完全五度よりも「ビート」=音波の周期の総体が少ない事で、完全五度よりも完全十二度の方が協和度が高い事を発見した音程としても有名であります。

音楽の世界では、簡潔な整数が隣接し合う比率で生ずる振動比こそが真正とされて発展して来た歴史がある為、完全五度=2:3よりも完全十二度=1:3の方がより協和度が高いというのは古典的な協和社会の崩壊の訪れさせた物理現象のひとつであるとも言えるでしょう。無論、それまで体系を整備して来た西洋音楽界の様式の地位を脅かすものとして利用される訳ではありませんが、調性崩壊が起こり得る論拠として用いられる事もあります。

オクターヴを墨守しつつの不等分音律が社会から一旦消えてしまった反省から、トリターヴから得られる純正音程や任意の分割に依る音程などは新たな不等分音律として見直される事もあり、BPスケールを用いた音楽などはまさにその一つでありますが、あらためて音律を見直し、新たなる音律や音階が見直される時代が来ようとしているのは間違いないのが現今社会であるとも言えるでしょう。

こうした件を鑑みてあらためてトリターヴを見てみると、これを2分割して得られる赤丸1番の音は、自然七度の近傍となる中立七度である物で、自然七度を標榜する脈絡はこうしていとも簡単に導いて来れる関連性を持っているのです。同様にトリターヴを3分割すれば緑丸の2番=super augmented fourth=短五度(※減五度ではない)の異名同音を得ると同時に、緑丸3番のsuper augmented seventh を得る事になります。つまり、完全八度よりも50セント高い音の脈絡もこうして現われる訳です。

※super augemented seventh とする七度音程由来の音程であるならば、少なくとも長七度音程に対してセスクイシャープを充てた表記にすべきです。この音程の実際は1オクターヴを50セント超越した音程ですので複音程であります。譜例では八度音程由来の変化音として表しているのでその辺りはご注意ください。

同様に、トリターヴ=完全十二度音程を2等分に分割するのであれば分け合う音程は七度音程由来ではなく六度由来の音程、即ち自然七度の近傍が異名同音となる増六度側にある 'super augmented sixth' として表わされるべきでしょうが、自然七度或いはその近傍として示した方が断然判りやすいであろうと判断した為譜例の様に記譜しております。

※譜例中の赤丸1番のセント数は、1900セントを2分割するのであれば950セントとなります。それが自然七度「968セント」に近しいとして物として968が950に丸め込まれるのではなく950が968に寄り添おうとする意味を持たせたので、それぞれの数値を上下に表した配置関係を逆に採っております。

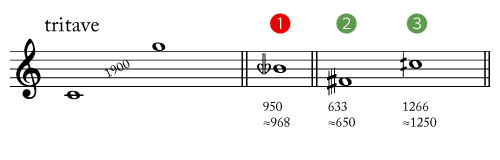

同様に「perfect eleventh」=完全十一度=1オクターヴ+完全四度音程の2分割は、赤丸4番の中立六度(850セント)を生ずる事となり、先述の音楽的な脈絡の関連性はこうしていとも簡単に得られているのであります。日常の音楽がほぼ十二平均律であるからこそ、こうした「埒外」の音に縁遠さを感じてしまうだけの事であり、実際の協和関係と等分割の欲求からすれば近しい脈絡である訳です。同様にして緑丸5・6番はそれぞれ三分割で得られる音脈であり、前者の5番は長四度(※増四度ではない)、後者はクォータートーナル7th(quarter tonal seventh)と呼ばれるオクターヴより50セント低い音程を得る事になります。

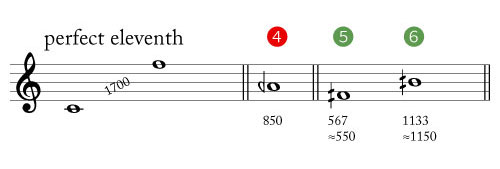

今度は複音程ではなく単音程である完全五度を2&3分割するとどういう音程が生ずるのかというと、赤丸7番は中立三度を得る事になり、同様にして緑丸8番は「super major 2nd」と呼ばれ、緑丸9番は「super major 3rd」という短四度(※減四度ではない)の異名同音を得る事になります。

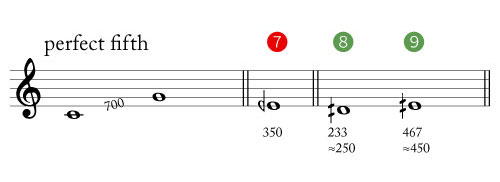

扨て、トライトーン=三全音を2&3分割するとどうなるのか!? という事をあらためて確認していただくと、この「半オクターヴ」を割譲すると、赤丸10番ではごく普通に短三度を得る事になり、緑丸11・12番では前者は長二度、後者は長三度という風にして平時における半音階の音脈を得ている事になり、半オクターヴが「200・300・400セント」というダブル・クロマティックを得ている所に「半音階」の断片として世界観が凝縮されている様な因果関係を確認する事が出来るでしょう。

最後に単音程として完全四度の2&3分割を確認すると、赤丸13番として「super major 2nd」を得つつ、緑丸14番は中立二度、緑丸15番は中立三度を得るという事になるのです。

こうした四分音の世界の音を、三全音を利用し乍ら組合せ音程を形成したと仮定した場合、三全音からは長二度・短三度・長三度を得る事も出来た訳ですから、それらの音に対して上下に任意の四分音体系の音程を足した時には、当然の様に十二等分平均律では得られない音脈を駆使する事が可能となる訳です。

※三全音を3つの全音=即ち減五度ではなく増四度と見るのであるならば、増四度の2等分となる音程は三度由来の短三度ではなく、その異名同音の増二度を採るのが精確な表記であります。とはいえ、ダブル・クロマティックが【長二度・増二度・長三度】と竝ぶよりも【長二度・短三度・長三度】として長・短の3度が連なる方が音楽的な意味で伝わりやすいであろうと思い、増四度の2分割を短三度で示している点もご容赦願いたいと思います。

こうした協和的な音程の因果関係として四分音音脈を平時の音楽で呼び込むには、曲に備わる和音構成音の音程を利用すべきでありましょう。

例えばトリターヴから得られる四分音音脈を某しかの音楽に適用しようと企図した場合、そこに「C△7」というコードがあるのであれば、[c - g] をトリターヴと見做して四分音音脈を生じさせれば良いでしょう。次点で [e - h] で形成される完全五度音程をトリターヴと読み替えても良いでしょう。

想定する音程の内、完全十一度/完全四度音程を和音構成音として適用できない状況があるかと思います。つまり「♮11th」として和音構成音を採れないコードでは、その音程の主従関係を読み換える必要があります。つまり「C△7(♯11)」にて [c - f] として完全四度を採る事は出来ないので、[g - c] 間での因果関係を用いる必要があるという事です。

応用を重ねれば、「C△7(♯11)」での [e - h] [g - d] [h - fis] からの完全五度音程をトリターヴに変換してみたり、あるいはそれらの完全五度をそのまま用いたり、更には完全四度に転回して別の音脈を探るという状況を考える事が可能となるのですが、最も優位にある音程関係は和音構成音の根音と第5音との音程で得られる因果関係であるという事は留意する必要があるかと思います。

平時の楽音の状況に於て減和音や増和音を基とするコードの場合は三全音を見つけて来たり、あるいは七度を自然七度と解釈してみるという方策があると思います。何れにしても長和音・短和音の2種類=普遍和音以外の変化和音というのはドミナント機能の要素がある訳ですから、三全音から生ずる因果関係に幾つかの二度音程を付随させてフレージングをすれば良いので、ドミナント的状況で多くの音脈を試す方が実行しやすいのではないかと思います。

過去に、ドナルド・フェイゲンの「Maxine」でのMBのサックス・ソロをYouTubeの譜例動画としてアップした事がありましたが、アウフタクトとして「Dm7」コード上から「sub minor 6th」であるBセスクイフラットから入るのは、[d] から見た750セント上の音を用いているという事になります。この「Dm7」は後続の「E♭△7(on F)」に対して機能和声的なコード進行ではない偽終止進行に括られる体系として解釈可能な訳ですから、「Dm7」というコードを内在的に三全音プロセスを介在させたスーパーインポーズを充てる事が可能となる為、少なくとも [as] を「Dm7」コード上で使う事が可能となります。その [as] を愚直に用いるのではなく、その [as] から二度音程由来の「過渡的協和音」を加算させる様にして用いてみましょう。

過渡的協和音とはシャイエの言う不協和音程の事であり、二度音程その部分超過比である七度音程はそう呼ばれます。時代を経て行けばおそらくこれらの音程も「協和的」に聴こえる様にして音楽は発達するであろうと言う好意的な解釈から、決して「不協和音程」として括られず「過渡的」協和音としている訳ですが、二度音程体系として見れば少なくとも50〜250セントのサイズを用意する事が出来るので、先の三全音の脈絡から得た [as] から150セント上の脈絡である [ait] の異名同音であるBセスクイフラットを用いる根拠となる訳であります。

同様にしてMBが「E♭△7(on F)」上でFセスクイシャープ音を奏するのは、「E♭△7」のブルー三度的解釈として見立てる事も可能なのですが、F音を基本音とする副十三の和音として見る事が出来る訳です。副十三和音というのは全音階的に三全音を包含しているのでありますから自ずと [a] の音脈を視野に入れる事が可能となる訳です。では、その [a] に対して下方に250セントの音脈である音を用いるとすれば、Fセスクイシャープ音を用いる根拠があらためてお判りになるかと思います。

MBの凄い所は、「I'm Sorry」でのドミナント7thコード上で中立七度(※短七度より50セント高い)音を用いている事をあらためて勘案すれば、ドミナント7thコードは調的に不協和な状況である為三全音を包含しておりますし、それの三全音代理(トライトーン・サブスティテューション)を仮想的に見立てる事も可能な状況であります。「D7」に対して [as] を見立て、[as] からは通常の「200・300・400セント」の音を附随させる事が可能であり、それらに対して四分音体系での二度音程(50〜250セント)を加えて随伴させれば自ずと [cet] 音は得られるのでありますから、決して縁遠い脈絡ではないのであります。

調的な状況ではドミナント・モーションにて三全音代理として解釈させ、偽終止進行に括られるモーダルな状況であれば、元の和音を曲解して三全音を拡大解釈させている訳です。これらを踏まえれば、四分音体系も尻込みする事なくフレージングを創出する事は可能となるでありましょうが、ジャズを志すに際してクロマティシズムを体得するだけでも労劬を伴ったであろう事を鑑みれば、四分音体系にてそのフレージングをモノにするというのは非常に難しい事かもしれません。とはいえ、MBの様に使いこなしている例が既にあるのですから、それを参考にした上で耳と脳が十二等分平均律に均される事なく己の肥やしとするのは、今後のジャズの為にも必要な脈絡だと思うのです。

こうした体系を懐疑的に見てしまう方も居られるとは思うのですが、いっぱしのジャズ理論体系のひとつであるバークリー・メソッドやリディアン・クロマティック・コンセプトも体得した人が果してジェイコブ・コリアーをも凌駕する様な音楽観を駆使して登場したでありましょうか!? おそらくは西洋音楽体系に裏打ちされたその圧倒的な音楽的素養を前にして手を倦ねているだけというのが実際なのではなかろうか!? と思うのです。

ある一定以上の西洋音楽界隈の素養があれば、私程度若しくはそれ以上の知識をジャズにフィードバックさせる事は可能でありましょうが、いかんせんジャズ界隈は既知の体系に甘受している嫌いがあるので、その辺りを一旦再構築しない事には、より柔軟な新たなジャズ体系が生まれる事は難しいかもしれません。加えて、ジャズ界隈は十二等分平均律のピアノに依存し過ぎであるとも言えます。半音階の体得すらままならないジャズ初学者ならまだしも、ブルーノート・レーベル1500番台の世界観だけで満足してしまう様な古典的なジャズ観のまま音楽観が醸成されないのはあまりに哀しいのではないかと思う事頻りです。

ジャズがこうして置き去りになってしまっている感は否めません。MBの音楽観位超えて来ないといけませんよ。「Not Ethiopia」はかれこれ40年経とうとしておりますからね。これまでMBを採譜して来た側にも多大なる責任はあるでしょうが、彼等の殆どは四分音を駆使している事すら気付いていないのですから致し方ない部分もあるでしょう。

なお、サキソフォンの特殊奏法として非常に参考になる論文がありまして、それが菊地麻利絵氏による東京音楽大学大学院紀要論文『サクソフォンと、特殊奏法の誕生:──サクソフォンのこれまでの発展と、レパートリーの考察──』であります。これを機会に是非とも目を通していただきたいと思わんばかりであります。

聴き手の中には半音階に耳・脳が均されてしまっていて、微分音が用いられている楽曲に対峙してもそれを半音階に丸め込んで解釈してしまっている人も少なくはないと思います。

とはいえジャズ・ハーモニーを形成する上で多大なる地位を築いているのが鍵盤奏者なのでありますから、その鍵盤が十二等分平均律という半音階を「駆使」している以上、それに随伴させるべく他のプレイヤーの殆どは半音階に従順である訳で、況してや聴き手となれば従順どころか屈伏して曲解する者が増えるのは致し方ない事かもしれません。

聴き手が楽器を嗜んだり感覚的に鋭敏な人であるならば、微分音を用いる/用いないという差異を峻別する事は容易であろうかと思います。一部には半音階の世界こそがジャズの総てとばかりに思い込み、半音階の世界とは完全に埒外とする音を「音痴」だと決めつけてしまう人も居るのですから厄介なものです。

今回はあらためてブレッカー・ブラザーズのアルバム『Straphangin'』収録の「Not Ethiopia」でのマイケル・ブレッカー(以下MB)の顕著な四分音操作を取り上げる事で、あらためてMBに依る微分音の実際を目の当たりにしてもらおうという意図がある訳です。

この私の意図というのは今後も語る機会があるであろう微分音の話題に於て、より多くの人が微分音についての共通理解を抱いてブログを読んでもらおうとする物であります。近々アップするであろう坂本龍一の「riot in Lagos」の微分音の分析もそうですし、他にも話題にする事は増えて来ると思いますので、読み手の方々が判り易く微分音を追える様にする為の共通理解をあらためて明示したいのであります。

例えば、「ド」と「ド♯」の中間の音というそれが丁度中間の四分音を形容するにしても、ゲオルギー・リムスキー゠コルサコフの四分音表記を誰もが知っている訳ではないでしょうし、況してやその呼び名を標準化しようとしても難しい側面があろうかと思います。

※下記のゲオルギー・リムスキー゠コルサコフの四分音例は、過去に私のブログで何度か取扱った物とは若干の変更点があります。元の譜例は [et] を加え、今回の譜例では [cet・h] を加えた物です。なおゲオルギー・リムスキー゠コルサコフは下行形にて3単位四分音=セスクイフラットを用意しない表し方となっている所が特徴的でもあります。

況してや「ド」より50セント高い嬰種微分音記号とて多くの名称が存在するのが現実ですので、少なくともそれらを纏めて箇条書きに列挙する事である程度判り易く読み手の方々に伝われば理解しやすいであろうと思います。楽曲解説に於てはYouTubeにて著作権がクリアになっている状況で譜例動画を作成する以外ではおいそれと譜例を取扱う事ができませんので、言葉の上で旋律や和音の状況を示す必要性が多々生ずる訳ですが、唯でさえ半音階の状況を言葉にするだけでも腐心する状況に加えて四分音体系を加えるのは難儀する物です。

そうした状況を鑑みて、四分音のピッチ・ハイトについて共通理解を共有していただこうと企図して今回あらためて微分音の嬰変種それぞれの変化記号の呼称を次の様に例示しますので参考まで。

これらの四分音での微分音のサイズは上に5単位四分音(5/4四半音)・下に5単位四分音(5/4四半音)という風に明示しております。今回5単位四分音まで用意したのは、先頃2019年2月に、Klemm Musicでリリースされている音楽記号用フォントの「November」がバージョン2.2にアップして追加された記号なので、これを機会に語っておこうと企図したのであります。

余談ではありますが、November 2.2ではセスクイフラット記号の左側のシェイプが細くなったタイプの記号も追加されており今回そちらを用いるべきか否かと迷ったのですが、今回は従来のセスクイフラット記号を用いる事にしました(次の画像の下側のセスクイフラットが追加分の記号)。尚、Novemberフォントには他にもセスクイフラットのバリエーションはあるので今回例示した物が総てではありません。

※日本国内での数学・化学の界隈では "sesqui" を「セスキ」と読む処があります。とはいえ西洋音楽界隈では「セスクイアルテラ」などに代表される語句がありますので「セスクイ」と表わしておりますのでご容赦のほどを。

扨て、「5単位四分音」というと少々煩わしい呼び名かもしれませんが、「単位微分音」というサイズをを茲迄的確に表わす表記は遉であろうとあらためて思う所であり、この呼称は溝部國光に倣った呼称なのであります。

とはいえこの呼称を口頭や書面で伝えるとなるとなかなかそれも難しく、微分音の取扱いに馴れていない人に「5単位四分音高く採って」などと言うより「セミクイント・シャープ高く採って」と言えば後者の方が「食い付き」が良いのです。

日本語のそれは堅苦しさを伴うのか、受け手の中には防衛反応すら抱いてしまって新たな知識の獲得を排除してしまう方へ心理的負荷がかかってしまい、自身がよりスムーズに対処できる方を選択しようと身構えてしまい、結果的にはその呼称そのものを是認しようとしない心理が働いてしまう様な事が往々にしてあるのです。

セント数で測れば250セントという音程は次の様にして同度・二度・三度由来として異名同音を作る事が可能になります。

青島広志の著書『究極の楽典』97〜98頁での第4課7章3項では【重増・重減を超える音程】を取扱っており、本書の例では十二等分平均律を素に例示されているものの、この音程サイズの名称は微分音社会にも適用し得る物であると考える事が出来るでしょう。四分音社会にて適用すれば、増一度はセミシャープであり、重増一度が半音、過重増一度がセスクイシャープ、大重増一度が全音、過大重増一度がセミクイントシャープという風に適用される事になる事でありましょう。

これらの件を踏まえた上で、今後私のブログにて四分音を語る時には次の様に嬰変種を取扱うのでご承知おきを。

+250セント……セミクイントシャープ (semiquint sharp)

+200セント……ダブルシャープ (double sharp)

+150セント……セスクイシャープ (sesqui sharp, three-quarter sharp)

+100セント……シャープ (sharp)

+50セント……セミシャープ (semi sharp, quarter tone sharp, quarter sharp, half sharp)

0……ナチュラル (natural)

-50セント……セミフラット (semi flat, quarter tone flat, quarter flat, half flat)

-100セント……フラット (flat)

-150セント……セスクイフラット (sesqui flat, three-quarter flat)

-200セント……ダブルフラット (double flat)

-250セント……セミクイントフラット (semiquint flat)

扨て漸く本題の「Not Ethiopia」を語る事に。本曲で最も顕著な四分音フレーズの箇所は既にYouTubeにてアップしているのでありますが、他の箇所ではさりげなく現われるので単なるイントネーション的音高変化としてしか感じられないかもしれません。

例えば、CDタイム1:29〜の箇所は半音階に耳均されている方からすればC♭からB♭へ半音下がっただけの様に聴いてしまうかもしれませんが、実際は前打音(装飾音)から [cet] のCセミフラットで入り(※このCセミフラットをC♭として誤認する可能性が高い)、ベースが [d -> des] とポルタメントをしている最中に [b <-> het] というBフラットとBセミフラットとの1単位四分音のトリルを伴わせているというのが実際です。このトリルを単にイントネーションの揺さぶりの掛かったビブラートの様に聴いてしまうかもしれませんが、耳を澄まして聴くと茲はトリルでありましょう。

1:39〜の箇所では、C音のロングトーン以降 [cet - ces - cet - ces - fit - f - b - a - as - get - ges] と奏されており、この部分も次のYouTubeでアップした箇所に次いで判り易い四分音運指の例であろうかと思います。なお [fit] は記譜の実際の実際としてはGセスクイフラットが適切であろうかと思いますのでその辺りはご容赦を。

時系列に列挙すれば次の箇所は2:34〜でのYouTubeにアップしている譜例動画になるのですが、この箇所は詳しく後述するので先に2:55〜の箇所を語っておこうかと思います。MBはトニック・メジャー・コード上にて恰もB♭から半音上のC♭へ上行を採ってから下行ポルタメントを施している様に聴こえるかもしれませんが、実際には3音に依る複前打音でAセミフラットから始まり1単位四分音ずつ [at - a - ait] を採ってからB♭音へ入り、C♭音へ半音上行を採って [a] まで急峻なポルタメントを奏しております。

茲で漸く2:34の部分を語ろうかと思います。こちらは下記YouTubeにアップしている譜例動画を確認し乍ら語ります。

本曲「Not Ethiopia」というのはFメジャー・ブルースを基調としているのでありますが、譜例冒頭のコード「C♭△(on B♭)」が示している様に、Fから見れば「♭Ⅴ」である訳です。この謂わば「半オクターヴ」の音度を音楽的に直視している所に大いなる示唆があります。それは、属音=Ⅴ度を叛いているという事は半音階社会を俯瞰し乍ら構築しようとする意図が見える訳です。

ベースは下属音を掛留している状況なのですから、元のF調からすれば全音階的(ダイアトニック)な音である訳ですが、それ(※ベースの弾く下属音=B♭音)に対して短九度方面の「C♭△」を志向させる訳ですから、これは明らかに調的に見れば不協和な世界観を見せようとする狙いがある訳で、その不協和な状況に於て「♭Ⅴ」という半オクターヴを醸し出すという事は、半音階を視野に入れる音脈をたった4音のコードが示唆しているのであります。

本曲に限らず、例えば変ト長調や嬰ヘ長調という調性で音を奏している時に、ハ長調の音脈を経過的にまぶしたとします。まあ、先の2つの調からは幹音が殆ど現われないのが平時の状況である為、そこにピアノで言えば白鍵となる幹音が経過的に現われよう物なら、かなり遠隔的な音脈が辷り込んで来た状況である訳ですが、辷り込ませ次第ではその遐い脈絡も非常に素晴らしいコード進行や経過和音として作用するという経験をある程度音楽を嗜んだ人ならお判りいただけるかと思います。

つまり、原調からすれば非常に遠い脈絡であろうとも、それらの両世界を俯瞰して見れば半音階の社会観をひとつに見立てた事に近しい状況とも言える訳です。なにせ三全音忒いの調域を用いている訳ですから、それらをひとつに纏めれば半音階になるのは至極当然の事である訳です。

こうした三全音忒いの状況を4音のコードで呈示しているのが先の呈示部分と言えるでありましょう。しかもMBは、半音階を駆使するだけに留まらず四分音梯をも辷り込ませて来る訳ですから、これは素晴らしい「ウルトラクロマティシズム」と形容して然るべき状況である事に違いありません。

譜例動画の1小節目冒頭の長前打音 [ces] から [des] は短二度よりも広い150セントの中立二度という音程です。そこからスラーで括られている四分音がお判りになるかと思いますが、[det] から半音下がったDセスクイフラットを生じて [b - c] という風にフレージングをしているのであります。茲迄が1小節目1〜2拍目の部分です。

私がとても注目するのは、1小節目3拍目拍頭からの2音ずつの音形の部分です。

[des - c]=100

[cet - h]=50

[cest - b]=50

[cest - c]=50

それらの2音ずつの音形の音程差は前掲の様になる訳ですが、2拍目でのやや大きな音程跳躍から窄んで行く様にして四分音梯を用いている事があらためてお判りいただけるかと思います。譜例のデモの方では音高差異が明確に聴こえる様にホワイトノイズを混ぜておりますので、そのあからさまな音程変化に原曲と異なる感じを受けてしまうかもしれませんが、実際に原曲のサックスの音を拔萃して音を調べていただければ、これらのフレージングは明確な四分音梯だという事がお判りになるかと思いますので、私の述べている事に懐疑的な方は当該部分を調べてみて下さい。それらは明確な四分音だという事を己の判断の下で感じ取っていただければと思います。

2小節目の3拍目拍頭は、ほぼ前打音的にBセスクイフラットからA音に結ばれているので半音階に耳を均されている方は単純に [a] としてしか届かないかもしれません。3拍目での後続の [ges - f - e] というのは、単に安直なクロマティック表記社会に馴れてしまっている人だと [fis - f - e] と遣る方が読み易いとする人もおられるかもしれませんが、原調を鑑みれば [fis] ではなく「♭Ⅱ」であるべきなので、こうして採譜しております。

3小節目冒頭の長前打音も [fet] から入ります。2拍目に現われる5連符3音目までの流れを見ればこれらが四分音梯上下に装飾させる「ターン」気味のプレイになっているのがお判りになるかと思います。この2拍目の5連符最後の [det] 音は「Fm7」上から見た時の中立六度(neutral 6th=長六度より50セント低い)であります。

ジャズの歴史を振り返ると、ブルーノートの各音は長七度・完全五度・長三度がそれぞれ微小音程として僅かに下がり、それがやがて半音階に丸め込まれて「短七度・減五度・短三度」という風にして用いられる様になった訳ですが、これらのブルーノートを用いる欲求がどのようにして人間の心理に作用して身近に使われる様になったのか!? という関連性を繙くと、其処には変化音であるにも拘らず人間が持つ「協和性」と、任意の協和的または主眼とする音程を任意のサイズで「砕く」=分割するという操作から生じた物であり、そこで「分割」された音がブルーノートの脈絡や、12等分平均律では生じ得ない新たなる音脈として生ずる関連性を確認する事が出来るのです。

例えば、先の中立六度は基本音から見ると850セントの音程となりますが、これを呼び込む「協和的」な関連性というのがありまして、それが実は完全十一度(=1オクターヴ+完全四度=1700セント)を2分割した時に生ずる音程の脈絡であるのです。

こうした「不思議な」協和的な音程の分割というのは概して、任意の音程を2分割もしくは3分割をする事で得られる関連性となる脈絡となり、そうして分割される音程というのは「ほぼ」12等分平均律社会では生じ得ない埒外の音脈を生ずるのであります。

次の譜例を確認してもらう事にしましょう。これらは最終的に四分音体系に「丸め込まれる」音脈として解釈される音を列挙した物であります。赤丸の数字は左側の任意の音程を2分割して得られる音であり、緑丸の数字は同様に任意の音程を3分割して得られる物であり、最終的にはそれらは四分音体系を標榜する音へ丸め込まれているという事を表わしている物です。

トリターヴ(tritave)として例示されるそれは完全十二度音程=1オクターヴ+完全五度という音程であり、界隈ではこれをトリターヴとして呼びます。またこのトリターヴはオイラーが嘗て、完全五度よりも「ビート」=音波の周期の総体が少ない事で、完全五度よりも完全十二度の方が協和度が高い事を発見した音程としても有名であります。

音楽の世界では、簡潔な整数が隣接し合う比率で生ずる振動比こそが真正とされて発展して来た歴史がある為、完全五度=2:3よりも完全十二度=1:3の方がより協和度が高いというのは古典的な協和社会の崩壊の訪れさせた物理現象のひとつであるとも言えるでしょう。無論、それまで体系を整備して来た西洋音楽界の様式の地位を脅かすものとして利用される訳ではありませんが、調性崩壊が起こり得る論拠として用いられる事もあります。

オクターヴを墨守しつつの不等分音律が社会から一旦消えてしまった反省から、トリターヴから得られる純正音程や任意の分割に依る音程などは新たな不等分音律として見直される事もあり、BPスケールを用いた音楽などはまさにその一つでありますが、あらためて音律を見直し、新たなる音律や音階が見直される時代が来ようとしているのは間違いないのが現今社会であるとも言えるでしょう。

こうした件を鑑みてあらためてトリターヴを見てみると、これを2分割して得られる赤丸1番の音は、自然七度の近傍となる中立七度である物で、自然七度を標榜する脈絡はこうしていとも簡単に導いて来れる関連性を持っているのです。同様にトリターヴを3分割すれば緑丸の2番=super augmented fourth=短五度(※減五度ではない)の異名同音を得ると同時に、緑丸3番のsuper augmented seventh を得る事になります。つまり、完全八度よりも50セント高い音の脈絡もこうして現われる訳です。

※super augemented seventh とする七度音程由来の音程であるならば、少なくとも長七度音程に対してセスクイシャープを充てた表記にすべきです。この音程の実際は1オクターヴを50セント超越した音程ですので複音程であります。譜例では八度音程由来の変化音として表しているのでその辺りはご注意ください。

同様に、トリターヴ=完全十二度音程を2等分に分割するのであれば分け合う音程は七度音程由来ではなく六度由来の音程、即ち自然七度の近傍が異名同音となる増六度側にある 'super augmented sixth' として表わされるべきでしょうが、自然七度或いはその近傍として示した方が断然判りやすいであろうと判断した為譜例の様に記譜しております。

※譜例中の赤丸1番のセント数は、1900セントを2分割するのであれば950セントとなります。それが自然七度「968セント」に近しいとして物として968が950に丸め込まれるのではなく950が968に寄り添おうとする意味を持たせたので、それぞれの数値を上下に表した配置関係を逆に採っております。

同様に「perfect eleventh」=完全十一度=1オクターヴ+完全四度音程の2分割は、赤丸4番の中立六度(850セント)を生ずる事となり、先述の音楽的な脈絡の関連性はこうしていとも簡単に得られているのであります。日常の音楽がほぼ十二平均律であるからこそ、こうした「埒外」の音に縁遠さを感じてしまうだけの事であり、実際の協和関係と等分割の欲求からすれば近しい脈絡である訳です。同様にして緑丸5・6番はそれぞれ三分割で得られる音脈であり、前者の5番は長四度(※増四度ではない)、後者はクォータートーナル7th(quarter tonal seventh)と呼ばれるオクターヴより50セント低い音程を得る事になります。

今度は複音程ではなく単音程である完全五度を2&3分割するとどういう音程が生ずるのかというと、赤丸7番は中立三度を得る事になり、同様にして緑丸8番は「super major 2nd」と呼ばれ、緑丸9番は「super major 3rd」という短四度(※減四度ではない)の異名同音を得る事になります。

扨て、トライトーン=三全音を2&3分割するとどうなるのか!? という事をあらためて確認していただくと、この「半オクターヴ」を割譲すると、赤丸10番ではごく普通に短三度を得る事になり、緑丸11・12番では前者は長二度、後者は長三度という風にして平時における半音階の音脈を得ている事になり、半オクターヴが「200・300・400セント」というダブル・クロマティックを得ている所に「半音階」の断片として世界観が凝縮されている様な因果関係を確認する事が出来るでしょう。

最後に単音程として完全四度の2&3分割を確認すると、赤丸13番として「super major 2nd」を得つつ、緑丸14番は中立二度、緑丸15番は中立三度を得るという事になるのです。

こうした四分音の世界の音を、三全音を利用し乍ら組合せ音程を形成したと仮定した場合、三全音からは長二度・短三度・長三度を得る事も出来た訳ですから、それらの音に対して上下に任意の四分音体系の音程を足した時には、当然の様に十二等分平均律では得られない音脈を駆使する事が可能となる訳です。

※三全音を3つの全音=即ち減五度ではなく増四度と見るのであるならば、増四度の2等分となる音程は三度由来の短三度ではなく、その異名同音の増二度を採るのが精確な表記であります。とはいえ、ダブル・クロマティックが【長二度・増二度・長三度】と竝ぶよりも【長二度・短三度・長三度】として長・短の3度が連なる方が音楽的な意味で伝わりやすいであろうと思い、増四度の2分割を短三度で示している点もご容赦願いたいと思います。

こうした協和的な音程の因果関係として四分音音脈を平時の音楽で呼び込むには、曲に備わる和音構成音の音程を利用すべきでありましょう。

例えばトリターヴから得られる四分音音脈を某しかの音楽に適用しようと企図した場合、そこに「C△7」というコードがあるのであれば、[c - g] をトリターヴと見做して四分音音脈を生じさせれば良いでしょう。次点で [e - h] で形成される完全五度音程をトリターヴと読み替えても良いでしょう。

想定する音程の内、完全十一度/完全四度音程を和音構成音として適用できない状況があるかと思います。つまり「♮11th」として和音構成音を採れないコードでは、その音程の主従関係を読み換える必要があります。つまり「C△7(♯11)」にて [c - f] として完全四度を採る事は出来ないので、[g - c] 間での因果関係を用いる必要があるという事です。

応用を重ねれば、「C△7(♯11)」での [e - h] [g - d] [h - fis] からの完全五度音程をトリターヴに変換してみたり、あるいはそれらの完全五度をそのまま用いたり、更には完全四度に転回して別の音脈を探るという状況を考える事が可能となるのですが、最も優位にある音程関係は和音構成音の根音と第5音との音程で得られる因果関係であるという事は留意する必要があるかと思います。

平時の楽音の状況に於て減和音や増和音を基とするコードの場合は三全音を見つけて来たり、あるいは七度を自然七度と解釈してみるという方策があると思います。何れにしても長和音・短和音の2種類=普遍和音以外の変化和音というのはドミナント機能の要素がある訳ですから、三全音から生ずる因果関係に幾つかの二度音程を付随させてフレージングをすれば良いので、ドミナント的状況で多くの音脈を試す方が実行しやすいのではないかと思います。

過去に、ドナルド・フェイゲンの「Maxine」でのMBのサックス・ソロをYouTubeの譜例動画としてアップした事がありましたが、アウフタクトとして「Dm7」コード上から「sub minor 6th」であるBセスクイフラットから入るのは、[d] から見た750セント上の音を用いているという事になります。この「Dm7」は後続の「E♭△7(on F)」に対して機能和声的なコード進行ではない偽終止進行に括られる体系として解釈可能な訳ですから、「Dm7」というコードを内在的に三全音プロセスを介在させたスーパーインポーズを充てる事が可能となる為、少なくとも [as] を「Dm7」コード上で使う事が可能となります。その [as] を愚直に用いるのではなく、その [as] から二度音程由来の「過渡的協和音」を加算させる様にして用いてみましょう。

過渡的協和音とはシャイエの言う不協和音程の事であり、二度音程その部分超過比である七度音程はそう呼ばれます。時代を経て行けばおそらくこれらの音程も「協和的」に聴こえる様にして音楽は発達するであろうと言う好意的な解釈から、決して「不協和音程」として括られず「過渡的」協和音としている訳ですが、二度音程体系として見れば少なくとも50〜250セントのサイズを用意する事が出来るので、先の三全音の脈絡から得た [as] から150セント上の脈絡である [ait] の異名同音であるBセスクイフラットを用いる根拠となる訳であります。

同様にしてMBが「E♭△7(on F)」上でFセスクイシャープ音を奏するのは、「E♭△7」のブルー三度的解釈として見立てる事も可能なのですが、F音を基本音とする副十三の和音として見る事が出来る訳です。副十三和音というのは全音階的に三全音を包含しているのでありますから自ずと [a] の音脈を視野に入れる事が可能となる訳です。では、その [a] に対して下方に250セントの音脈である音を用いるとすれば、Fセスクイシャープ音を用いる根拠があらためてお判りになるかと思います。

MBの凄い所は、「I'm Sorry」でのドミナント7thコード上で中立七度(※短七度より50セント高い)音を用いている事をあらためて勘案すれば、ドミナント7thコードは調的に不協和な状況である為三全音を包含しておりますし、それの三全音代理(トライトーン・サブスティテューション)を仮想的に見立てる事も可能な状況であります。「D7」に対して [as] を見立て、[as] からは通常の「200・300・400セント」の音を附随させる事が可能であり、それらに対して四分音体系での二度音程(50〜250セント)を加えて随伴させれば自ずと [cet] 音は得られるのでありますから、決して縁遠い脈絡ではないのであります。

調的な状況ではドミナント・モーションにて三全音代理として解釈させ、偽終止進行に括られるモーダルな状況であれば、元の和音を曲解して三全音を拡大解釈させている訳です。これらを踏まえれば、四分音体系も尻込みする事なくフレージングを創出する事は可能となるでありましょうが、ジャズを志すに際してクロマティシズムを体得するだけでも労劬を伴ったであろう事を鑑みれば、四分音体系にてそのフレージングをモノにするというのは非常に難しい事かもしれません。とはいえ、MBの様に使いこなしている例が既にあるのですから、それを参考にした上で耳と脳が十二等分平均律に均される事なく己の肥やしとするのは、今後のジャズの為にも必要な脈絡だと思うのです。

こうした体系を懐疑的に見てしまう方も居られるとは思うのですが、いっぱしのジャズ理論体系のひとつであるバークリー・メソッドやリディアン・クロマティック・コンセプトも体得した人が果してジェイコブ・コリアーをも凌駕する様な音楽観を駆使して登場したでありましょうか!? おそらくは西洋音楽体系に裏打ちされたその圧倒的な音楽的素養を前にして手を倦ねているだけというのが実際なのではなかろうか!? と思うのです。

ある一定以上の西洋音楽界隈の素養があれば、私程度若しくはそれ以上の知識をジャズにフィードバックさせる事は可能でありましょうが、いかんせんジャズ界隈は既知の体系に甘受している嫌いがあるので、その辺りを一旦再構築しない事には、より柔軟な新たなジャズ体系が生まれる事は難しいかもしれません。加えて、ジャズ界隈は十二等分平均律のピアノに依存し過ぎであるとも言えます。半音階の体得すらままならないジャズ初学者ならまだしも、ブルーノート・レーベル1500番台の世界観だけで満足してしまう様な古典的なジャズ観のまま音楽観が醸成されないのはあまりに哀しいのではないかと思う事頻りです。

ジャズがこうして置き去りになってしまっている感は否めません。MBの音楽観位超えて来ないといけませんよ。「Not Ethiopia」はかれこれ40年経とうとしておりますからね。これまでMBを採譜して来た側にも多大なる責任はあるでしょうが、彼等の殆どは四分音を駆使している事すら気付いていないのですから致し方ない部分もあるでしょう。

なお、サキソフォンの特殊奏法として非常に参考になる論文がありまして、それが菊地麻利絵氏による東京音楽大学大学院紀要論文『サクソフォンと、特殊奏法の誕生:──サクソフォンのこれまでの発展と、レパートリーの考察──』であります。これを機会に是非とも目を通していただきたいと思わんばかりであります。

2019-02-25 12:00