パット・メセニー関連曲解説 [楽理]

1990年初頭。そのひと月前の80年代最後の師走の始まりは関東に台風接近の時だったかと思いますが、いかんせん古い記憶となるのでもしかすると年月が前後している可能性があるかと思いますが、いずれにしても「平成」という新たな時代を迎える事となった時代。なんとなく新たな時代の到来を予感させる物はありました。私自身は折からのスキー・ブームに乗ったクチで、この頃はまだツナギのウェアが生き残っていた時代でもありまして(嗤)、今を思えば能くもまあ、臆面もなくそんなウェアをゲレンデで着用していた物です。映画『私をスキーに連れてって』の出演者の方々のウェアもツナギですので、スキーに縁の無い方への豆知識として心の片隅にでも置いて遣って下さい。そんな時期に発売されたCDに収録されたパット・メセニーの楽曲の解説です。

Wasn't Always Easy 解説

扨て、YouTubeの方にアップしている譜例動画はパット・メセニーの2曲です。この曲は90年代初っ端位にGRPレーベルからリリースされたゲイリー・バートン&フレンズの『Reunion』に参加しているパット・メセニーが書き下ろした佳曲なのでありますが、当時のライナーノーツなどを確認すると日付自体は89年の秋となっていたりしますが、私の記憶では90年代に入っての発売だったのではないかと思います。多様な和声感に富んだ楽曲でして、和声感覚に乏しい人からすると曲の良さを一瞥する事が難しいでしょうから聴く人を選ぶタイプのアルバムかと思います。こうした複雑な和声感をポップス方面に活かしている顕著な人が冨田恵一だと思います。今回取り上げる曲と冨田恵一に共通する和声観というのは、メロディック・マイナー・モードが視野に入ったコードを巧みに辷り込ませるという点ですね。以前に触れた様にトーレ・ヨハンソンもさりげなくメロディック・マイナー・モードが視野に入るコードを忍ばせたりしますが、トーレ・ヨハンソンと冨田恵一を較べると、冨田恵一の方が良い意味で「えげつない」提示をして来ます。「聴かせたい」「酔わせたい」という意思表示が存分に伝わって来る感じが強いです。

こうしたメロディック・マイナー・モードが視野に入る状況は勿論、他にも高次な和声観を見せ付けてくれるのが今回取り上げる「Wasn't Always Easy」と「House On The Hill」の2曲という事です。それではまず「Wasn't Always Easy」の方から解説する事にしましょう。

アルバム収録順に倣うならば「Wasn't Always Easy」の方が後になるのですが、先ずはこちらのメロディック・マイナー観から語りたいのでこちらから語る事にしている訳です。3拍子に馴染みの無い方と言いますか、極言すれば嫌いとも言いかねないという人はジャズ/ポピュラー界隈には意外な位一定以上存在する物です。まあ、巷に流れているポピュラー・ソングというのは殆どが4拍子ですから仕方が無いという部分もありますが、嘗ての時代は3拍子が主流だったという歴史があったという事など、信じてもらえない位に4拍子が蔓延っている時代ですからね。あんまり3拍子を嫌いになって欲しくはないと思う事頻りです。

拍子の話題になっているので茲で補足的に説明をしますが、4拍子というのは2拍子系統の物に括られる拍子体系で、こうした2拍子体系を「均等拍子」という風に呼ぶのであります。他方、3拍子系統の物は「不均等拍子」と呼ばれる物でありまして、拍子構造はこれらの様に均等/不均等拍子という風に括られているのです。

所謂「変拍子」と呼ばれる物は実際は俗称でありまして、正確を期する呼称は「混合拍子」と呼ぶ物です。何故「混合」なのかと云うと、こうした混合拍子というのは [2 or 3] に分割できる訳でありまして、これらは結果的に均等拍子と不均等拍子の混合なのです。ですので混合拍子と呼ばれるのであります。一風変わった拍子だから変拍子というのもそれも亦一般的なリズムの捉え方のそれとして非常に端的な表現ではありますが、正確な表現としては変拍子ではなく混合拍子というのが望ましい呼び方なのであります。

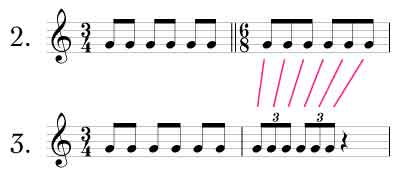

それこそバロック期などは拍子が均等/不均等拍子に拘らず、「1小節の長さ」という物を規準に置いてテンポを決めていた時代がでありましたので、4/4拍子の1小節のテンポと3/4拍子に依る1小節が表記的には変わっても1小節の長さを等しく維持するという共通理解の下に、後続として現われる3/4拍子の1小節の実際は、それが3拍であるにも拘らず先行小節の4拍の長さと同様になってしまうのであります。つまり、次の譜例の様に4/4拍子と3/4拍子という拍子変更があれば、現在の譜の追い方としては先行の四分音符の歴時の採り方は後続の3/4拍子でも同様であるべきですが、嘗ての時代ではそうならず、小節の長さを等しく採る事になる為後続の小節は先行の1小節の歴時と等しく合わせる必要がある訳です。八分音符にするともっと判り易くなります。

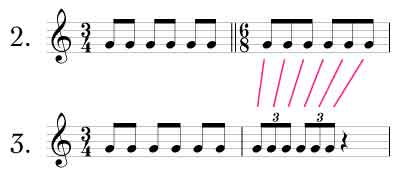

次の例では八分音符を主体にして先行小節を3/4拍子、後続小節を6/8拍子にした例です。各小節の八分音符の連桁だけを追ってみれば現在の音符の読み方からすれば後続の小節では八分音符の歴時の採り方は先行小節と同様だと思われるかもしれませんが、旧来での仕来りは異なる訳です。後続小節は6/8拍子でありますが拍子構造としては「2拍子」という均等拍子に括られる物です。ですから八分音符の連桁は3つで1セットであるのですが、この連桁の括りが「1拍」と採るべき歴時なので、後続小節内の2拍は先行小節の2拍と同様の速さとなるのが旧来の演奏の実際なのです。ですから旧来の仕来りでこれを演奏した時、譜例3の様に後続小節の6/8拍子の八分音符の実際は1拍3連符を2回弾いている様に聴こえてしまう訳です。

前掲3の例の様に聴かせる状況を敢えて喚起する表記としてL'istesso Tempo(リステッソ・テンポ)と表記されるのは、こうした「等しさ」を維持する事なのであります。それを明示したのが次の譜例4の例となる訳です。

音符の歴時からすればリステッソ・テンポの指定がある先の例では四分音符×1を後続の付点四分音符×1の歴時の速度を等しく合わせようとする物なのですから。一般的なジャズ/ポピュラー音楽界隈での理解ならば、リステッソ・テンポの表記がなくとも均等/不均等拍子の併記(転記)がある様な場合、八分音符などは特に全く同じ歴時で採ろうとするでしょうが、旧い楽曲を演奏するにあたって均等拍子と不均等拍子という構造の違いや、「1小節の採り方」という物を知っていると、速度表記の採り方が明らかに異なる様な状況を避ける事ができるかと思います。ジャズ/ポピュラー界隈の理解の範疇からすればこの様な流儀がある位に思っていても差し支えはないかもしれませんが、譜読みの実際とはこういう側面と深さがあるという事をあらためて知っておいて欲しい所ではあります。

そういう訳で本題に戻りますが、「Wasn't Always Easy」というのは3拍子なのでありますが、曲を能々聴くと、3拍子=1小節を非常に大きな「3連符」の様に奏している事を感じ取る事が出来れば、この曲をより深く理解する事に成功します。その「大きな連符」という感じは、それこそ深呼吸の様に採ってもらえればより判り易いのですが、時計やメトロノームもまだまだ無い様な時代でのリズムの共通認識というのは脈搏と呼吸であった事を今一度振り返ってみれば、曲のテンポ感を最大限に理解するという事は、その曲がどういう脈搏や呼吸感を伴わせればマッチするのだろうか、という事が曲の色々な拍節構造がそれを証明して呉れる事かと思います。

器楽的素養が浅い時というのは、複雑な和声感や演奏の要求に対して身じろぎしてしまう事になり演奏も音楽への理解をも蔑ろにしてしまいがちです。往々にして自身の不得手とする類のコード進行が頻発する様な状況だと、次の和音を弾く事ばかりを急いてしまい、音をきちんと捉えたり咀嚼していないケースが概して多い物です。こうしたお座なりは、折角コードとの出会いがあるにも拘らず、そのコード観を自身の感情に備わる事なく、弾く事ばかりを急いてしまった事で感覚が焼き付けられないという悲劇ともなってしまうのであります。

例えば、走る事が苦手な人というのは、走る事に依って生ずる脈搏と呼吸の平時とは大きく異なる変化に体が堪えきれず疲弊してしまう事が嫌忌材料となる訳です。この状況は逆に、次の様な事を表わすのです。それは、走る事により脈搏・呼吸が乱れなければ体力の許す限り走る事が出来る物なのです。

つまる所この疲弊感を器楽的素養の浅い頃に置き換えるならば、頻発するコード進行に手の動きばかりが急いてしまい耳が付いて行かぬ様な状況とも酷似する物であります。

疲ればかりが気になってしまいアゴは上がり、目の前の景色すら忘れてゼエゼエ息を切らしている様な状況下では最早こういう状況で「和声感に浸れ」と諭した所で無理難題である事は明らかです。

また、運動の苦手な人というのは汗のかき方も良くないので、ほんの少し疲れただけで水を異常な程に欲してしまう物です。こうしたシーンを先の例と同様に器楽的素養の浅い頃に置き換えるとすると、高次で複雑な和声感は概して自身の和声感の埒外とする響きである為に安息となる響きは単純な響きとなってしまい、自身の安息の為には目の前の複雑な響きをスポイルさせている様な状況であるとも言い換える事が出来る訳です。

こうした事を踏まえつつ、3拍子を「大きく捉える」呼吸感にてこの曲の和声感をより一層深く理解する事が出来るかと思います。ジャズ界隈に多少なりとも耳が慣れている人の場合、この曲の冒頭のコードである「Cm9」を聴いた時というのは概してCドリアンという嘯きの世界の方を描いてしまう物です。YouTubeの譜例動画のデモを作成するに当たって私は、敢えてメセニーのパートをGRシンセ風の音に仕上げておりますが、メセニーのパートは当該箇所「Cm9」にて7th音のメロディーから入って来ます。往々にしてドリアンを予想するのでしょうが、後続の「Fm11」の3rd音=A♭音がCドリアンのイメージを取払い、自然短音階であるエオリアンの世界観を聴かされる事で、意外なほどに聴き手の耳には奇を衒うかの様に新鮮に感ずるかと思います。実はこの「新鮮味」には大きな理由が隠されております。

先述の通り、ジャズ/クロスオーバー界隈での「マイナー・キー」の取扱いの実際は殆どのシーンでドリアンを奏している事でありましょう。勿論例外もあります。自然短音階としての大きな性格を握っている音はマイナー・サブメディアントとなる主音から短六度音上に存在する音であります。長調でのサブメディアントは自ずと長六度ですので局所的に短六度が生ずる時は「フラット・サブメディアント」と呼びますが、短調のサブメディアントはその正位位置(せいいいち)こそが短六度なので態々フラット・サブメディアントとは呼びません。但し混同を避ける為「マイナー(キー)・サブメディアント」という風に呼ぶと、マイナーの本位位置である短六度上にある音の事を指すという意味で用いているので、この辺りも注意して欲しいかと思います。

そこで、自然短音階が持つマイナー・サブメディアントを卑近な響きとして感じさせないジャズ流儀としてのエオリアンの使い方という物も存在します。ドリアンがあまりに多い為大っぴらに論う事すら少ないかもしれませんが、トニック・マイナー・ナインスにて経過的に♭6th音をオブリガートとして用いると、トニック・マイナー9thの長九度と短六度が作る増四度/減五度が非常に巧く作用し、ジャズ観が生ずる物です。

つまり、冒頭のCm9の9th音が余薫となっているが故に、後続のFm11での3rd音であるA♭音は卑近に聴こえないのです。機能和声にあまりに隷属している様な和声感覚しか持たない場合、こうしたトライトーンの包含は尻込みする様な人もおられるかもしれませんが、ドリアンの響きを維持しながらマイナー・スーパートニックを強調したい時には、往々にして7th音をオミットする事で「Ⅰm69」の様なサウンドを得る物でして、このマイナー6th add 9thの響きは同時に「不等四度」音程に依る和音としても見做す事が出来る物ですが、この響きですら卑近に思える人というのは「Ⅰm69」での6th音を半音低めつつ本位11度音まで音を拡張する様にして「Ⅳm69/Ⅰ」というにして聴かせるの手法として多用されるものです。

つまり、これら冒頭2つのコード進行「Cm9→Fm11」というのは、マイナー・サブメディアント(=♭6th)とマイナー・スーパートニック(=M2nd ※平行長調では導音)との三全音を巧みに使い、且つ2つの和音にバラけさせた物であるとも云えるのです。態々2つの和音に別ける事で最も功を奏するのはベース・パートです。根音が思いっきり変わる訳ですからモーダルに最初の音を維持するだけの音とは異なり音程跳躍が豊かな揺さぶりが生ずる訳です。こうした「揺さぶり」のテクニックを存分に知る事が出来るのがこれら2つのコード進行となる訳ですが、3小節目では「Cm11」に帰着して、今度はCmのアッパー・ストラクチャー観を更に出そうとしている訳ですね。

これら3つのコード進行に於て「C音」は、モードの中心音として、少なくともCを中心音とする短旋法種のモードとして非常に強く存在を表わそうとするでしょうが、4つ目のコードは何と三全音進行となって「G♭△9(on B♭)」という3度ベースにしてベースは巧い事下主音に進みつつ、上声部は大胆に三全音進行するというのが心憎い所です。ここで和音が三全音進行するという事は、先行和音と当該和音間でトライトーンを経由する事にもなりますが、トライトーンを含んだレゾリューションというのは非和声音となる音に対して半音音程の粉飾を可能とする事になる訳ですから、和音進行そのものが三全音進行となる時というのはその和音構成音に対しての半音音程の粉飾が大胆に可能となる事の裏返しでもある訳です。

但し、三全音進行に依って最も大胆な半音の粉飾を可能とするのは、先行和音と後続和音が同種の和音の場合です。例えばC△7→F♯△7(=G♭△7)と進んだとしたら、非和声音は半音音程で粉飾可能という事はお判りいただけると思いますが、和音の根音は三全音進行であっても、先行和音と後続和音が長・短種のコードとなっている様な場合は、概してsesquitone resolution進行から生ずる後続和音は代理和音という見立てが最も近しい物となるでしょう。即ち、「Cm→G♭」という進行では「Cm→E♭m」の代理とも見做す事が可能で、こちらの世界観の方にやや近しくなるという事を意味するのです。セスクイトーン進行についてはニコラス・スロニムスキーの謂う呼称に準えた物で、ジャズ/ポピュラー界隈はこちらの体系をあらためて準則した方が良いかとは思います。無論、ドミナントに起因するスクリャービン/シリンガー楽派の体系には一部旧い物となってしまっている部分もあるものの準則すべき点はまだあると感じます。加えて、そうした「3/2全音進行」という音程となるセスクイトーンの進行についてはライフサインズの2ndアルバム『Cardington』でも触れたのであらためて述べる事はしませんが、今一度思い返していただければ幸いです。

譜例5小節目では「F♯m/Em7(♭5)」という、私の解釈としては珍しくアッパー・ストラクチャー・トライアドを用いておりますが、これはGリディアン・ディミニッシュト・スケールのⅥ度を中心音に据えたモードの総和音と見做す事が出来、近似的なモードから考えるとGハンガリアン・マイナーの第6音が半音上がり、第7音が半音下がり下主音化するという風に捉える事も可能ですが、ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトを齧った方にすれば親しみ易いリディアン種と括った音階なのでご存知の方も少なくないかと思います。

基底に備わる和音はハーフ・ディミニッシュであり、且つその彩りに拍車を掛けているのは長九度と本位十一度が附与される事が最も大きな特徴であり、本位十三度音はそれほど大きな地位を占めてはいない物の、和声的には一応こうしたアッパー・ストラクチャーとして結果的にリディアン・ディミニッシュトのⅥ度をモードとする総和音になっている以上はこうして取り上げる必要があります。

また、次の例ではGリディアン・ディミッシュト・スケールの下行形に対して鏡像音程を上行形を採りGブゾーニ2番の音列を得た例です。Gリディアン・ディミニッシュト・スケールを上行形に採るならば鏡像音程を下行形に得れば良いので、こうしたインプロヴァイズの拡張としても用いる事が可能となります。

ジョージ・ラッセルの立場に準則する方なのであれば、この箇所で他のリディアン種となる近似的なスケールを充ててインプロヴァイズするという事も可能ではあるでしょうが、果して総和音の時にそれを遣るとどうなるか!? という事をあらためて問うてみたい訳ですね。つまり、総和音に対する和音外音というのはそれは、リディアン種という近似的なモードをスーパーインポーズさせて置換している様に見える訳なのだけれども、その実は総和音に対して隷従する事のない和音外音を用いるという状況になってしまっている事であると実感して欲しいのであります。そうすると、本来準則すべきモードから外れる事になる「和音外音」となる音は単に半音階的粉飾と大差はない訳で、リディアン種と括られる体系を覚える事よりも、より多くの音階から半音階的粉飾を覚えた方が確実に身に付く事になるというのをあらためてジョージ・ラッセル信奉者には気付いてもらいたい訳ですね。リディアン・ディミニッシュト・スケールとてヘプタトニック・スケールの1つです。この7音列の全音階的総合である総和音という音響から更に和音外音が鳴らされる時の「半音階的情緒」を会得する事が本来必要な音楽的情緒の獲得である筈なので、リディアン種として括られる近似的なスケールを覚えれば良いという訳ではないのです。そういう意味でも茲では敢えてアッパー・ストラクチャー・トライアドを明示してそうした信奉者に問題提起をしている箇所とも謂えるのであります。

この動画の投稿当初は、このアッパー・ストラクチャーの分母部分のコード表記を間違えてしまっておりまして、コード表記を直して再度アップした物であり「F♯m/Em7(♭5)」というのが正しい物で、最初に投稿してしまった方の分母は「E♭m7(♭5)」としてしまっていた物ですから、ジャズ/ポピュラー界隈の方はコード表記から峻別する事に馴れきっている方々が多く、五線譜の方をスポイルする事が少なくない為、後になってコード表記の注意喚起をして訂正するよりも、より良いだろうと思いコード表記を直したのであります。

6小節目。「A♭m9(♭5)」というコードからはメロディック・マイナー・モードを想起される事でありましょう。通常、基底の和音がディミニッシュの場合、導七や半導七に馴れきっている耳からすると、九度音とてはついつい短九度を想起して「強い調性」の体系を見渡しそうになりがちなのですが、ハーフ・ディミニッシュを基底に長九度が附与される状況というのは概してメロディック・マイナー・モードのⅥ度を見るとこういう状況だという風に見つめる事が出来る訳です。すると、C♭メロディック・マイナーのⅥ度として見るよりもBメロディック・マイナーのⅥ度として「G♯m9(♭5)」として見立てた方が適切なのではないか!? と思われるでしょうが、それには私なりの理由があるのです。

7小節目の「A△/G」を見てもらう事にしましょう。私はこの和音をロ短調(Key=Bm)での「♭Ⅶ△/♭Ⅵ」という風に盻んでいます。そうすると、先行小節6小節目のコードを「G♯m9(♭5)」とした方が調域としては嬰種調号2つの「ロ短調」という風に串刺しが可能で、6小節目はロ短調のムシカ・フィクタの動作(※茲ではロ短調の第6・7音の夫々が可動的に半音高く変位という意)でメロディック・マイナーの音列を呼び込んだ世界観として解釈できる方が「楽」ではないか!? という疑問が沸き上がる事でしょう。但し、インプロヴィゼーションにまで目を向けた場合、同一の調域からほんの少しの音程変化に依って演奏するのは楽ではありますが、半音階的装飾を視野に入れた状況となるならば遠隔調を意識して唐突な音脈を繰り広げる方が遥かに半音階的操作の可能性は膨らみます。そうした「曲解」を敢えて忍ばせている為、6小節目のコード表記は「A♭m9(♭5)」としたのであります。調域としては次の様に、実に遠い物となっているのです(笑)。

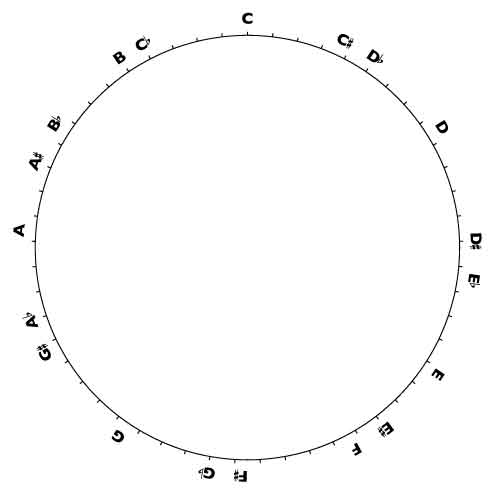

この「遠い調域」というのは12等分平均律の視点から見ればロ短調の増二度下方にあるという変イ短調の調域なので、異名同音的に見れば「見かけ」はロ短調の短三度下方と同義となり、セスクイトーンとなっている事がお判りになるかと思います。加えて、変種調号に於て「墨守」される音というのはヘ音=F音であります。これは変種調号として7つ目の変種が現われない限り墨守される音であります。この墨守されるヘ音というのはロ短調からすると属音の半音下であり「ブルー五度」として見なせる物で、遠い脈絡なのにブルー五度を視野に入れるとスルリとショート・カットしてしまえるかの様な「近しい」音脈でもあります。よもやそれが、変種調号7つ目となると「見做しブルー五度」はさらに重変化して「変ヘ音」=F♭音となり、変イ長調側のマイナー・サブメディアントはこうして存在している訳です。然し、この見做し重変化した音をロ短調の下属音=E音と応答させると面白い事が出来る様になります。ロ短調にてヘ音を扱うという事は通常はしません。元々嬰ヘ音となっているので下方変位やブルー五度を見渡さない限り現われない脈絡です。それを応答の材料として使う訳です。この「応答」は異なる調域が出会う交差点ですから、それを敢えて遠い調域を用いて半音階的操作の為に曲解させるという狙いがあっての事なのです。亦、こうした遠い調域を見る事で四分音の操作をも視野に入れる事が可能になる事もあり、敢えて遠い調域を選んでいる訳です。

現今のピアノという十二平均律に慣れ親しんでいればそれこそF♯もG♭も一緒(異名同音)という風に、物理的には同じ鍵盤を操作する事で全く同一という風な「謬見」に陥ってしまいますが、抑もはF♯もG♭も違う音であるという事を思えば、四分音を扱う際、異名同音ではなくなり、そうした十二平均律との矛盾は微小音程の取扱いを更に厳密にして来るので、ロ短調をメロディック・マイナーとして可変的にした時に加える微分音の動作と変イ短調が視野に入った時での微分音の四分音的動作とはイントネーションという差が出て来るのもあり、変イ短調を優先したという訳です。

例えば、シューベルトのピアノ曲『4つの即興曲』D899 Op.90(1827年)の冒頭は変イ短調ですが、楽譜では変イ長調の調号(変種調号4つの記号)を用いつつ、楽譜としての視覚的に確認される長調上中音にフラットの臨時記号が附与される様に書かれている物です。視覚的な煩雑さを回避しつつ短調の第6・7音のムシカ・フィクタ(つまりメロディックマイナーとしての音列びが形成される)が常態化している様な状況ならば、長調上中音に常に変化記号が振られる方が注意喚起としても強く作用する訳です。

過去に私がジェントル・ジャイアントのアルバム『Interview』収録の「Design」でのケリー・ミネアーの手に依るフーガの技法を語るに際して、原曲はEプロメテウス(≒Eメロディック・マイナーに含まれる)にも拘らず、調号は嬰種調号4つであるホ長調(Key=E)を用い乍ら長調上中音に対して本位記号(=♮)を附与する様に記譜したのは、こうした過去の大家の作品を拝戴した事もひとつの理由なのです。

例えば53等分平均律にて等分割した場合、12EDOでは異名同音として埋没していた音が実際には異なるという事が浮き彫りになる訳です。53EDOの1単位微分音は1コンマとなる訳ですから「ほぼ」1単位八分音に近しいと言っても差し支えないでしょう。最近ではティグラン・ハマシアンがフィガロのサイトでコトリンゴとのインタビューに於いて微分音を語った時に私が説明した記事にてこうした微小音程を取扱ったので記憶に新しいかと思いますが、イントネーションの採り方でほぼ1単位八分音ほどの差も生じてしまうのならば、1単位三分音よりも大きく変化する様に生じてしまいかねません。近しい調域だとこの差が小さくなる訳ですが、敢えて遠い調域でイントネーションの幅を広く採る事で、微小音程界隈での重減/重増音程を際立たせる事を視野に入れているという訳です。

原曲に於ては微分音など取扱っていない埒外の音なのだから態々取り上げる必要など無いのでは!? と疑問を抱かれる方もおられる事でしょう。然し乍ら私がこうして取扱う理由は、今回説明する予定のもう1つの曲「House on the Hill」に於ける短和音上の減四度の取扱いを語る予定であるからです。ゲイリー・バートンもパット・メセニーの両者もその減四度は12EDOでの減四度なので結果的には長三度と物理的には同じ異名同音を取扱っているだけに過ぎないのですが、微分音を視野に入れると、こうした取扱いが厳密になり耳もそうした志向になって行くので、たとえ12EDOであろうとも短和音上の「みなし長三度」として現われる音のそれに対して確固たる理解を得て、それまで聞き逃していたであろう特殊な情緒をやり過ごす事なく満喫する事が出来る様になるからです。

扨て、本題に戻して8小節目は「C♯m11(♭5)」というコードが生じます。これはC♯音を根音とするハーフ・ディミニッシュに長九度と本位十一度音が附与される事を示しているので、6小節目で生じていた「A♭m9(♭5)」での調域は増三度調域となる訳ですが、その次の7小節目のコードはロ短調の「♭Ⅶ△/♭Ⅵ」を想起していた事で、「C♯m11(♭5)」はEメロディック・マイナー(ホ短調がメロディック・マイナーに変化)という風にも読み取れるのでありまして、調域はロ短調→ホ短調という風に四度上方へ変化している事となり、プラガル(変格)に調域を変じているのであります。正格(=Positiveward)の進行が属調方面の「五度上方」であり、変格(=Negativeward)の進行が下属調方面の「五度下方」という事を思い返せば、ジェイコブ・コリアーで2017年の楽理分野では一躍脚光を浴びる事となった「ネガティヴ・ハーモニー」というのは、こういう風に楽曲に身を隠している事があらためてお判りになるかと思います。

見方を変えれば、ネガティヴ・ハーモニーは短旋法の彩りを強く表わす物なので、それに対して鏡像音程となるポジティヴワード方面のフレーズをスーパー・インポーズさせるという手法もインプロヴァイズとしてはアリでしょう。

そうして9小節目「D△/C」というのもホ短調(Key=Em)での「♭Ⅶ△/♭Ⅵ」という風に想起すると、6小節目から一連の流れで見る調域の変化のそれがネガティヴワードに準えているという事があらためてお判りになるかと思います。局所的に生ずる和音が長和音が忍ばされようとも、短旋法の薫りが強いのは調域の変化が齎す余薫がネガティヴワードである事も起因している訳です。

そして10小節目。私は茲でBm9に本位十三度を附与して「Bm9(13)」としております。私のブログではこれまで詳らかにしている様に、機能和声的な調性を重んじる世界観に於て、短和音上の本位十三度即ち♮13thはアヴォイド・ノートとして扱われるのが通例です。基底和音の5th音とは転回して短二度ではなく長二度であるにも拘らず。その理由は、短和音の第3音とトライトーンを形成するが故に「閉塞」するからというのがアヴォイドの第二の理由となっているからです。

短和音を基底に持ち、短七・長九・完十一・長十三度音程を持つ全音階の総合となる副十三の和音というのは、長音階の上主音=Ⅱ度上に存在する事になります。スケールで見ればドリアンを生ずる長調上主音です。

上主音を根音にした時の副十三の和音というのは、その十三度音が「導音」である為、これは調的な世界観で眺めるならば「直近」の主音へ解決しようと進行します。同様に、この副十三の和音は第七音に主音を包含しているので、この主音が導音へ下行的に順次進行しようとした場合、後続和音がどうなるかはさておき「H→C」「C→H」という風に二つの音がせめぎ合い、結果的に同じ音を掛留して、別々の由来であった声部が着せ替え人形の様に着せ替えられただけの事であり、「進行」はしていないので「閉塞」となる訳です。調性社会ではこれがマズイ訳です。

処が、非機能和声の社会では導音から主音に解決する事をせずにそのまま掛留となったり、果ては導音から下主音に対して半音下行する事も珍しくありません。ネガティヴ・ハーモニーの真骨頂となるのは、ポジティヴワード側への各音程と等距離を鏡像的(=対称的)に逆行する事なのですから、「導音→主音」という直近の半音音程の鏡像関係は「導音→下主音」という直近の半音音程と同様なのです。

こういう事を視野に入れておくならば、短和音上の♮13th音の取扱いという物を非機能和声の社会にて尻込みする必要など全くないのであります。なにせ茲の「Bm9(13)」の後続となる和音は冒頭の「Cm9」なのですから、実に「ネガティヴワード」なのです。仮に、閉塞する事となる音は措定しておき「Bm9(13)」が愚直に下方五度進行として「E某し」に帰着する状況を考えてみれば、少なくとも「イ長調」の調域にてネガティヴ・ハーモニーを視野に入れれば、[a - e] 間を中心にすれば五度順行に [d - a - e - h - fis - cis - gis] というヘプタトニックを得ている総和音状態なのですから、これと全く鏡像関係となる様に四度逆行として [h - e - a - d - g - c - f ] というハ長調の調域を見る事が出来るので、この音組織を用いて「Bm9(13)」上でスーパーインポーズさせる事も可能となる訳です。冗談ではなく、例えば次の様なフレーズを強行して遣ってみて下さい。愚直なほどにハ長調の調域の音組織を用いた分散フレーズでしてアウトサイド感は勿論ありますが特段忌避する様な響きでも無いでしょう。

このインプロヴァイズを想定したフレーズは、単に分散フレーズではあるものの、a音を「Bm9(13)」の構成音とハ長調の調域での音組織の両方のコモン・トーン(=共通音)として機能させて入って来るものです。その後半拍3連〜1拍6連部分は「Bm9(13)」のアヴェイラブル・ノート・スケールではなく、ハ長調の調域の音組織をスーパーインポーズさせて、後続小節の「Cm9」へのE♭音へ帰着しております。先行の分散フレーズのままd音へ着地するのも良いですが、それはお好みで選択してみて下さい。重要な事は「Bm9(13)」上でアプローチするネガティヴ・ハーモニーに依るスーパーインポーズなのであります。

House on the Hill 解説

扨て、今度は「House on the Hill」の解説を進める事にしましょう。冒頭でも触れた様に、原曲が収録されているアルバムの収録順としては本曲の方が先に収録されています。とはいえ解説の順序としてこちらを後に語った方が良いだろうという私の判断からこの様に語っております。

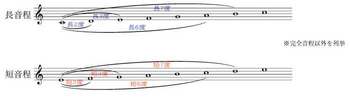

本曲「House on the Hill」に見られる和音進行の特徴としては、短和音の平行およびハーフ・ディミニッシュを含んだ物であり、そうした状況は次の様にも見る事が出来ます。そうした和音を基に生ずる事となる旋法は、基本音と第3音間が短三度である以上、短音程が先行する旋法を想起する事になります。そうした前提を踏まえた上で今一度長音階を確認すると、長二度を上行に見た時の下方の二度は短二度、長三度を上行に採った時の下方三度は短三度……という風に長・短は互いに反行し合い、完全音程は四度/五度と入れ替わり乍ら交わっているのであります。ドリアン想定する時、中心音からは上行/下行ともに対称形になるのですが、調性社会に於ける情緒というのは実はこうした互いに反行し合う二義的な世界観から生じているとも謂えるのであります。こうした状況をも踏まえてみると、長音階というのは完全音程以外は総ての長音程を持ち、長音階の鏡像となる(Cアイオニアンの鏡像はEフリジアン)Eフリジアンは完全音程を除いて総ての短音程を持つ音列と成っている事にあらためて驚きを禁じ得ないでありましょう。

マイナー・コードとディミニッシュ・コードが基底に有るという状況から生ずる旋法は必然的に短旋法種という事になります。機能和声の社会的枠組みを確認してみると、例えば長音階というのはその音列中には3つの長三度音程と4つの短三度音程に依って構成されております。三度音程種として調性を眺めると、長音階の実際は短三度の方が優位に存在しているという訳です。

この短三度は上下どちらかに音程を拡大(変化)させて用いられる事が実に多い物です。なぜなら、短和音の第3音を半音上げて副次ドミナント和音を得る現実を見れば火を見るより明らかな事です。短三度音程が高位に拡大させられる時はポジティヴワード(属調方面)へ辿る時の進行であり、同様に短三度音程が低位に拡大させられる時というのはネガティヴワード(下属調方面)へ辿る進行が概して多くなる物です。

短三度音程の低位にある音を「根音」と見立てる時はポジティヴワードであり、短三度音程の低位の音を「五度音」として見立てる時はネガティヴワードとなる訳です。

仮に、「E・G」という2音が生ずる短三度があったとしましょう。この時のポジティヴワードは「E・G♯」となるのでありまして、ネガティヴワードは「E♭・G」という風になるという意味です。

短三度音程という物をなにゆえこうして穿った見方をするのか!? というと、そこには長三和音と短三和音夫々の基本形が形成している音程を再確認する事に依り、「音の重心」という物を判り易くする為の説明をしているからであります。

例えば長三和音(メジャー・トライアド)の基本形というのは、根音と第3音間が長三度、第3音と第5音間が短三度という風になっておりますが、他方短三和音(マイナー・トライアド)の場合は各音程構造を視覚的に見れば長三和音と上下が逆に形成されているのであります。第5音と第3音間が長三度であり、第3音と根音の間が短三度という風に。

長調は根音へ帰着する重心を有し、短調は属音に帰着する重心を備えると謂われるのもそれらの「不完全協和音程」が、より協和度の高い方へ靡こうとするからでありまして、和声二元論というのはこうした所から端を発している訳です。そうする事で長・短の調性が有している二項対立的な見渡しから生じた物であり、二元論を論ずるに当たり長旋法と短旋法との鏡像的関係、上方倍音列が属音を基音とする時の機能増長が下属調側への牽引力を増す(→プラガル|ネガティヴワード)のはこうした所から生じた物であり、エッティンゲン、フーゴー・リーマン等がこうして論じて来たのであります。最近もジャック・シャイエの言を借りて「五度の滝」と称した事もあったので記憶に新しいかと思います。

こうした和声二元論を詳らかに知りたい方は次の神戸大学のシュテファン・トゥルンマー゠フカダ氏に依る博士論文をお読みになると良いでしょう。特に論文のノンブル291ページでの脚注77は大いに参考になる事でしょう。この脚注を踏まえ、本文のフーゴー・リーマンに関する論述を読むと一層理解が深まると思われます。

『ドイツ語圏の市民文化における芸術論の資料としての作曲学教本 : そこに見られる主知主義と反主知主義の歴史的歩み』

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/thesis/d2/D2003204.pdf

これらの様な「前提」を踏まえた上で「House on the Hill」に頻発する短音程種の和音(=マイナーとディミニッシュ系)の平行和音という状況をあらためて確認する事にしましょう。

8/8拍子というのは、曲のテンポの遅さに反して内在するフレーズの歴時の細やかさに対して配慮した物であります。4/4拍子で書いても良さそうですし、或いは4/8拍子にして小節数が倍加する事に依って曲のきめ細やかさを感じる事もあるかもしれません。何れにせよ八分音符×1のパルスを「1拍」という風にカウントして欲しいという気持ちの表れでこうした拍子記号を採っているのです。

1小節目1〜4拍は「Gm7」から入ります。ジャズ系統に能く或るドリアンを充てる様なフレージングはこの箇所では現われず、同小節5〜8拍にて「Em11(♭5)」が出現する事でモードは先行にて想起可能であったGマイナー/ドリアンというG音に対して下主音を持つ系統のモードからG音への導音を持つGメロディック・マイナーという風に変化した事が判ります。変化する音はさりげないのですが、それを和音構成音に用いると和音の響きは明確に変わる訳です。

2小節目1〜4拍のコードは「Am7(♭5)」なので、インプロヴァイズ時に茲で短九を採るか長九を採るかで丸っきり様相が変わるので注意が必要となる事でしょう。何れにしても根音は下方五度進行 [e → a] と明確になっているので、六度進行が際立つ中でのこうした下方五度進行は逆に新鮮味すら覚える感じです。

2小節目5〜6拍のコード「Fm7」および7〜8拍でのコード「Dm11」では、主旋律はどちらのコードでもクロマティックに「減四度」を忍ばせているのが特徴的な部分でありましょう。単に半音階的な経過音とは解釈して欲しくないのです。マイナー・コード上に於ける「減四度」を、原曲に於てもゲイリー・バートンとパット・メセニーの両者は用いているのです。

譜例の主旋律では「Fm7」上で減四度相当の音を私は単に「A音」として記譜しておりますが、これは減四度を明示するならば「B♭♭」とする方が最も配慮された記譜となります。とはいえそれを避けたのは瑣末な事ではありますが、重変記号が附される事で若干記譜レイアウトが変わってしまい、そのレイアウト調整を施す事で他のパートはより一層スカスカになりますし、連符駒がより拡大してしまう事で、曲の物理的な速度感が変わってしまいかねないのを回避したためでもあります。なにしろ主旋律だけ取って見れば、単にクロマティックの下行ポルタメントをなにゆえこれほど仰々しく記譜しているのかと思われる人すら居られるかもしれませんし、あまりに音数を詰め込まれ拡大視されている箇所を余計に広げたくないという理由からです。厳密に取扱うならば、今回記譜してあるA音はB♭♭音であるべきなので注意して欲しいと思います。B♭♭音とする事で初めて「減四度」である訳です。

記譜されている音はともかく、ゲイリー・バートンもメセニーの両者も減四度を忍ばせてプレイしているのは間違いありません。物理的な音としてはマイナー・コード上でメジャー3rd音が鳴っているのと同様ではあります。然し、いくらパッセージの速い半音階的な装飾に聴こえるフレーズだとしても、このクロマティシズムの響きを蔑ろにしてしまってはいけません。

同小節7〜8拍での「Dm11」ではG♭音を明示している事で減四度というのがあらためてお判りいただけるかと思います。重変記号を用いずに済んだ為に楽譜のスペーシングに影響が出なかったという理由からこちらでは用いている訳です。

3小節目の「F♯m9」では、主旋律は11th音を奏する事でアッパー・ストラクチャー感のある、マイナー11thの響きの猛々しさが表れ、ミッチェル・フォアマンの弾く声部を私はアープ・オデッセイの音を用いて態と仰々しく遣って埋没しない様に聴かせています。

4小節目1〜4拍は「Bm7(11)」なので、調域は先行和音から下方五度進行という明確な物となっております。その後5〜8拍でもコードは「D△7(on G)」なので、先行の「Bm7(11)」でドリアンを充てない限りは4小節目は一つのモード・スケールで串刺ししてインプロヴァイズ可能な箇所ではあります。然し乍ら先行和音の「Bm7(11)」上での3〜4拍目の主旋律に於て前打音(装飾音符)にG♯音を生じているとという事は、作者は少なくとも主旋律でこうしてBドリアンを明示しているのですから、インプロヴァイズ時に、モードを串刺し可能なBエオリアンを充ててしまっては却って原曲を熟慮していないアプローチとなってしまうので、モードを串刺ししないという解釈にて1〜4拍目と5〜8拍目はモード・チェンジを忍ばせるのが適切であろうと思われます。そうする事で [gis - g] という半音の流れが明瞭になる事もあり、クロマティシズムはより強調されるのであります。

5小節目1〜4拍目の「Bm7(on E)」に於いては、先行の「D△7(on G)」でのG音の余薫を残してBドリアンを充てない方が良いでしょう。加えて茲の3拍目の各声部で生じている32分3連音符と32分音符に依るポリメトリック構造は、異なる拍節構造を同時に用いる事で楽音のスピード感&交錯感を演出する物であり(ショパンの幻想即興曲での左の3連と右手の16分音符などが顕著)、さりげないリズミック部分の交錯は、テンポが遅いからこそより一層際立つシーンで目を瞠る物でもあるでしょう。

同小節5〜8拍では「F♯m7」に進む事に依って、3小節目の「F♯m9」からのそれまでの過程のコード進行は、進行先が調的に明確になってはいない逡巡する様な迂回進行である事もあらためて確認する事ができます。

6小節目1〜4拍目の「Gm9」は先行和音からの明確な半音上行となる平行和音になりますし、この唐突な調域への進行が齎す世界観は真骨頂と謂えるでしょう。況してや5〜8小節目では「C♯m9」という風に三全音進行をしているのですから、クロマティシズムの真骨頂であります。

通常、機能和声に於てはツーファイヴ進行と称される様に、ドミナント7thコードに先行するサブドミナント・コードに含まれる三全音の1つの音を、後続和音の上音として「併用」し乍らドミナント7thコードではもう1つのトライトーンを用いて、それぞれのトライトーンが直近の全音階的音程へ進行し易い「弾み」をつけているのです。

これとは異なり、クロマティシズムの追究に依ってコードその物が三全音進行という風にしてトライトーンを明示的に使用としているという状況は、換言すれば、ドミナント7thコードを用いずにトライトーンを使用しつつ、「半音階」への半音的装飾をさらに纏う事となる訳です。なぜならば、三全音を内含するという事は「直近の半音音程」が存在する事を意味するからです。

「直近の半音音程」というのは、機能和声の調的な全音階の世界では、属七和音の7th音では直近の半音が下方にあり、属七和音の3rd音では直近の半音が上方に有る訳です。これを深読みして、トライトーン・サブスティテューション(三全音代理)という「裏コード」という風にして「Ⅴ7 | ♭Ⅱ7」を同義音程和音として見做すと、「直近の半音」は上下どちらでも良くなる事になります。何故なら裏コードたる「♭Ⅱ7」の7th音は下行せずに上行する事で体を保とうとしますし、同様に「♭Ⅱ7」の3rd音は乗降して体を保とうとする訳です。

所謂ネガティヴ・ハーモニーという物が、五度圏に於ける音程関係がそれぞれ「上下に等音程」であるという事で等しい作用を齎しているというのはこういう事からもお判りになるのでありまして、全音階の社会的枠組みを超越して半音階的社会を目指すのならば、機能和声での順行する和音進行よりも、弱進行、ネガティヴワード進行という側面を視野に入れている方がごく自然な事となる訳です。そうすると、ネオ・リーマン理論(ネオ・リーマン理論)が齎す鏡像関係の妙味とやらがあらためてお判りいただけるかと思います。調的枠組みに於ても先に掲げたCアイオニアンの鏡像がEフリジアンであるのと同様に、こうした鏡像関係が結果的にはクロマティシズムを形成する源泉となっている事があらためてお判りいただけるかと思います。

7小節目1〜4拍「G△/A△」は「A11」でも同様ですし、後続の5〜8拍での「D△7(♯11)」へ下方五度進行とも見なせるのであるからドミナント7thコードを基にする表記で良いのではないかと思われる方もおられるでしょうが、基底部となる「A△」を示す「C♯音」の提示が弱勢にある物ですから、実際には「G△/A」という所にC♯が鳴らされている様に聴こえるので「A7」とする響きは弱いのです。ですのでこうした表記にしているのです。

8〜9小節目では「Dm7(on G)」ですから、ハ長調の調域と謂えるでしょう。所謂「Ⅱ on Ⅴ」の型ですので、導音(ハ長調におけるh音)が明示化されない限りは、こうした中和感は維持される訳です。ですから各声部共にh音を生じていないのは、この響きを深く理解しているが故の事です。h音を鳴らした途端「F△/G△ ≒ G11」という響きになり、先行小節と調域が全音違うという状況を作り出してしまうのですから、h音を省いてメリハリを付けたかったのだと思います。

10小節目「B♭△9」では、主旋律が♯11th音であるのでリディアンの響きが明瞭に出ているのでありますが、先行小節がハ長調の調域だった事を思えば、調域が「ハ長調→ヘ長調」に変じている事がお判りになるかと思います。長和音ベースの和音を響かせている物の、調域の使用となるとネガティヴワード、つまり下属調方面の調域を使用しているというのがあらためてお判りになるかと思います。

11小節目ではベースがクリシェ・ラインを纏う様にして1〜4拍目では「B♭△7(♯11)→B♭△7(♯11)/A」となり、5〜6拍目は「A♭△7(13)」へ進んで、そのまま長七度音が上行せずに下方変位しての「A♭7(9、♯11、13)」という属調の長属十三と進むのですからかなりジャズらしい「プラガル」な進み方です。

何より、5〜6拍目での「A♭△7(13)」の長七度音が「ブルー七度」化するジャズらしいオルタレーションを見せるのが美しいと思いますし、その後のA♭7(9、♯11、13)」も変ニ長調(Key=D♭)の総和音でもある訳ですが、冒頭1小節目の「Gm7」に対してのフリジアン・スーパートニックという風に変じたモードから異名同音的にG♯フリジアンを想起した上で、G♯フリジアン上のⅡ度=Aを根音とする四和音は「A△7」を生ずるのですが、この長七度音がブルー七度化する事でEフリジアンの主音が減一度というオルタレーションと同様になるのであります。この一時的なオルタレーションに依って得られる得策は、対称形となる音列や等比構造の音程を持つトライコルドやテトラコルドを用いて「強行」してオクターヴで閉じない様にマルチ・オクターヴ化するアプローチを採る事で多彩な響きを得る事が出来るのであります。その際、コード表記が示しているA♭7というドミナント7thコードから用意に推察する事の出来るアヴェイラブル・モードを充てる事に執心してしまうのではなく、寧ろ、コードに束縛されない強行を演じても誹りを受ける事のない動機が見えている訳です。

こちらは参考までに、「半音 全音 全音」というトライコルドを全音ディスジャンクトで等しく移高させて9半音でコモン・トーン(同一音)を生じつつも1オクターヴでは閉じないマルチ・オクターヴの音列です。同一トライコルドを「強行」させており、開始音のG♯音は次相のオクターヴでは閉じずに跳越している事が判ります。

オクターヴを超越するという例を重視する為にスプラトニック・スケールの方も参考までに載せておく事にします。これらの音程構造が線的(フレージングとして)に「強行」された時の体系から叛いた「アウトサイド」感が演出される様になるという意味でインプロヴィゼーションに役立てる事が出来るという意味で載せておりますので、その辺りはお忘れなく。

Wasn't Always Easy 解説

扨て、YouTubeの方にアップしている譜例動画はパット・メセニーの2曲です。この曲は90年代初っ端位にGRPレーベルからリリースされたゲイリー・バートン&フレンズの『Reunion』に参加しているパット・メセニーが書き下ろした佳曲なのでありますが、当時のライナーノーツなどを確認すると日付自体は89年の秋となっていたりしますが、私の記憶では90年代に入っての発売だったのではないかと思います。多様な和声感に富んだ楽曲でして、和声感覚に乏しい人からすると曲の良さを一瞥する事が難しいでしょうから聴く人を選ぶタイプのアルバムかと思います。こうした複雑な和声感をポップス方面に活かしている顕著な人が冨田恵一だと思います。今回取り上げる曲と冨田恵一に共通する和声観というのは、メロディック・マイナー・モードが視野に入ったコードを巧みに辷り込ませるという点ですね。以前に触れた様にトーレ・ヨハンソンもさりげなくメロディック・マイナー・モードが視野に入るコードを忍ばせたりしますが、トーレ・ヨハンソンと冨田恵一を較べると、冨田恵一の方が良い意味で「えげつない」提示をして来ます。「聴かせたい」「酔わせたい」という意思表示が存分に伝わって来る感じが強いです。

こうしたメロディック・マイナー・モードが視野に入る状況は勿論、他にも高次な和声観を見せ付けてくれるのが今回取り上げる「Wasn't Always Easy」と「House On The Hill」の2曲という事です。それではまず「Wasn't Always Easy」の方から解説する事にしましょう。

アルバム収録順に倣うならば「Wasn't Always Easy」の方が後になるのですが、先ずはこちらのメロディック・マイナー観から語りたいのでこちらから語る事にしている訳です。3拍子に馴染みの無い方と言いますか、極言すれば嫌いとも言いかねないという人はジャズ/ポピュラー界隈には意外な位一定以上存在する物です。まあ、巷に流れているポピュラー・ソングというのは殆どが4拍子ですから仕方が無いという部分もありますが、嘗ての時代は3拍子が主流だったという歴史があったという事など、信じてもらえない位に4拍子が蔓延っている時代ですからね。あんまり3拍子を嫌いになって欲しくはないと思う事頻りです。

拍子の話題になっているので茲で補足的に説明をしますが、4拍子というのは2拍子系統の物に括られる拍子体系で、こうした2拍子体系を「均等拍子」という風に呼ぶのであります。他方、3拍子系統の物は「不均等拍子」と呼ばれる物でありまして、拍子構造はこれらの様に均等/不均等拍子という風に括られているのです。

所謂「変拍子」と呼ばれる物は実際は俗称でありまして、正確を期する呼称は「混合拍子」と呼ぶ物です。何故「混合」なのかと云うと、こうした混合拍子というのは [2 or 3] に分割できる訳でありまして、これらは結果的に均等拍子と不均等拍子の混合なのです。ですので混合拍子と呼ばれるのであります。一風変わった拍子だから変拍子というのもそれも亦一般的なリズムの捉え方のそれとして非常に端的な表現ではありますが、正確な表現としては変拍子ではなく混合拍子というのが望ましい呼び方なのであります。

それこそバロック期などは拍子が均等/不均等拍子に拘らず、「1小節の長さ」という物を規準に置いてテンポを決めていた時代がでありましたので、4/4拍子の1小節のテンポと3/4拍子に依る1小節が表記的には変わっても1小節の長さを等しく維持するという共通理解の下に、後続として現われる3/4拍子の1小節の実際は、それが3拍であるにも拘らず先行小節の4拍の長さと同様になってしまうのであります。つまり、次の譜例の様に4/4拍子と3/4拍子という拍子変更があれば、現在の譜の追い方としては先行の四分音符の歴時の採り方は後続の3/4拍子でも同様であるべきですが、嘗ての時代ではそうならず、小節の長さを等しく採る事になる為後続の小節は先行の1小節の歴時と等しく合わせる必要がある訳です。八分音符にするともっと判り易くなります。

次の例では八分音符を主体にして先行小節を3/4拍子、後続小節を6/8拍子にした例です。各小節の八分音符の連桁だけを追ってみれば現在の音符の読み方からすれば後続の小節では八分音符の歴時の採り方は先行小節と同様だと思われるかもしれませんが、旧来での仕来りは異なる訳です。後続小節は6/8拍子でありますが拍子構造としては「2拍子」という均等拍子に括られる物です。ですから八分音符の連桁は3つで1セットであるのですが、この連桁の括りが「1拍」と採るべき歴時なので、後続小節内の2拍は先行小節の2拍と同様の速さとなるのが旧来の演奏の実際なのです。ですから旧来の仕来りでこれを演奏した時、譜例3の様に後続小節の6/8拍子の八分音符の実際は1拍3連符を2回弾いている様に聴こえてしまう訳です。

前掲3の例の様に聴かせる状況を敢えて喚起する表記としてL'istesso Tempo(リステッソ・テンポ)と表記されるのは、こうした「等しさ」を維持する事なのであります。それを明示したのが次の譜例4の例となる訳です。

音符の歴時からすればリステッソ・テンポの指定がある先の例では四分音符×1を後続の付点四分音符×1の歴時の速度を等しく合わせようとする物なのですから。一般的なジャズ/ポピュラー音楽界隈での理解ならば、リステッソ・テンポの表記がなくとも均等/不均等拍子の併記(転記)がある様な場合、八分音符などは特に全く同じ歴時で採ろうとするでしょうが、旧い楽曲を演奏するにあたって均等拍子と不均等拍子という構造の違いや、「1小節の採り方」という物を知っていると、速度表記の採り方が明らかに異なる様な状況を避ける事ができるかと思います。ジャズ/ポピュラー界隈の理解の範疇からすればこの様な流儀がある位に思っていても差し支えはないかもしれませんが、譜読みの実際とはこういう側面と深さがあるという事をあらためて知っておいて欲しい所ではあります。

そういう訳で本題に戻りますが、「Wasn't Always Easy」というのは3拍子なのでありますが、曲を能々聴くと、3拍子=1小節を非常に大きな「3連符」の様に奏している事を感じ取る事が出来れば、この曲をより深く理解する事に成功します。その「大きな連符」という感じは、それこそ深呼吸の様に採ってもらえればより判り易いのですが、時計やメトロノームもまだまだ無い様な時代でのリズムの共通認識というのは脈搏と呼吸であった事を今一度振り返ってみれば、曲のテンポ感を最大限に理解するという事は、その曲がどういう脈搏や呼吸感を伴わせればマッチするのだろうか、という事が曲の色々な拍節構造がそれを証明して呉れる事かと思います。

器楽的素養が浅い時というのは、複雑な和声感や演奏の要求に対して身じろぎしてしまう事になり演奏も音楽への理解をも蔑ろにしてしまいがちです。往々にして自身の不得手とする類のコード進行が頻発する様な状況だと、次の和音を弾く事ばかりを急いてしまい、音をきちんと捉えたり咀嚼していないケースが概して多い物です。こうしたお座なりは、折角コードとの出会いがあるにも拘らず、そのコード観を自身の感情に備わる事なく、弾く事ばかりを急いてしまった事で感覚が焼き付けられないという悲劇ともなってしまうのであります。

例えば、走る事が苦手な人というのは、走る事に依って生ずる脈搏と呼吸の平時とは大きく異なる変化に体が堪えきれず疲弊してしまう事が嫌忌材料となる訳です。この状況は逆に、次の様な事を表わすのです。それは、走る事により脈搏・呼吸が乱れなければ体力の許す限り走る事が出来る物なのです。

つまる所この疲弊感を器楽的素養の浅い頃に置き換えるならば、頻発するコード進行に手の動きばかりが急いてしまい耳が付いて行かぬ様な状況とも酷似する物であります。

疲ればかりが気になってしまいアゴは上がり、目の前の景色すら忘れてゼエゼエ息を切らしている様な状況下では最早こういう状況で「和声感に浸れ」と諭した所で無理難題である事は明らかです。

また、運動の苦手な人というのは汗のかき方も良くないので、ほんの少し疲れただけで水を異常な程に欲してしまう物です。こうしたシーンを先の例と同様に器楽的素養の浅い頃に置き換えるとすると、高次で複雑な和声感は概して自身の和声感の埒外とする響きである為に安息となる響きは単純な響きとなってしまい、自身の安息の為には目の前の複雑な響きをスポイルさせている様な状況であるとも言い換える事が出来る訳です。

こうした事を踏まえつつ、3拍子を「大きく捉える」呼吸感にてこの曲の和声感をより一層深く理解する事が出来るかと思います。ジャズ界隈に多少なりとも耳が慣れている人の場合、この曲の冒頭のコードである「Cm9」を聴いた時というのは概してCドリアンという嘯きの世界の方を描いてしまう物です。YouTubeの譜例動画のデモを作成するに当たって私は、敢えてメセニーのパートをGRシンセ風の音に仕上げておりますが、メセニーのパートは当該箇所「Cm9」にて7th音のメロディーから入って来ます。往々にしてドリアンを予想するのでしょうが、後続の「Fm11」の3rd音=A♭音がCドリアンのイメージを取払い、自然短音階であるエオリアンの世界観を聴かされる事で、意外なほどに聴き手の耳には奇を衒うかの様に新鮮に感ずるかと思います。実はこの「新鮮味」には大きな理由が隠されております。

先述の通り、ジャズ/クロスオーバー界隈での「マイナー・キー」の取扱いの実際は殆どのシーンでドリアンを奏している事でありましょう。勿論例外もあります。自然短音階としての大きな性格を握っている音はマイナー・サブメディアントとなる主音から短六度音上に存在する音であります。長調でのサブメディアントは自ずと長六度ですので局所的に短六度が生ずる時は「フラット・サブメディアント」と呼びますが、短調のサブメディアントはその正位位置(せいいいち)こそが短六度なので態々フラット・サブメディアントとは呼びません。但し混同を避ける為「マイナー(キー)・サブメディアント」という風に呼ぶと、マイナーの本位位置である短六度上にある音の事を指すという意味で用いているので、この辺りも注意して欲しいかと思います。

そこで、自然短音階が持つマイナー・サブメディアントを卑近な響きとして感じさせないジャズ流儀としてのエオリアンの使い方という物も存在します。ドリアンがあまりに多い為大っぴらに論う事すら少ないかもしれませんが、トニック・マイナー・ナインスにて経過的に♭6th音をオブリガートとして用いると、トニック・マイナー9thの長九度と短六度が作る増四度/減五度が非常に巧く作用し、ジャズ観が生ずる物です。

つまり、冒頭のCm9の9th音が余薫となっているが故に、後続のFm11での3rd音であるA♭音は卑近に聴こえないのです。機能和声にあまりに隷属している様な和声感覚しか持たない場合、こうしたトライトーンの包含は尻込みする様な人もおられるかもしれませんが、ドリアンの響きを維持しながらマイナー・スーパートニックを強調したい時には、往々にして7th音をオミットする事で「Ⅰm69」の様なサウンドを得る物でして、このマイナー6th add 9thの響きは同時に「不等四度」音程に依る和音としても見做す事が出来る物ですが、この響きですら卑近に思える人というのは「Ⅰm69」での6th音を半音低めつつ本位11度音まで音を拡張する様にして「Ⅳm69/Ⅰ」というにして聴かせるの手法として多用されるものです。

つまり、これら冒頭2つのコード進行「Cm9→Fm11」というのは、マイナー・サブメディアント(=♭6th)とマイナー・スーパートニック(=M2nd ※平行長調では導音)との三全音を巧みに使い、且つ2つの和音にバラけさせた物であるとも云えるのです。態々2つの和音に別ける事で最も功を奏するのはベース・パートです。根音が思いっきり変わる訳ですからモーダルに最初の音を維持するだけの音とは異なり音程跳躍が豊かな揺さぶりが生ずる訳です。こうした「揺さぶり」のテクニックを存分に知る事が出来るのがこれら2つのコード進行となる訳ですが、3小節目では「Cm11」に帰着して、今度はCmのアッパー・ストラクチャー観を更に出そうとしている訳ですね。

これら3つのコード進行に於て「C音」は、モードの中心音として、少なくともCを中心音とする短旋法種のモードとして非常に強く存在を表わそうとするでしょうが、4つ目のコードは何と三全音進行となって「G♭△9(on B♭)」という3度ベースにしてベースは巧い事下主音に進みつつ、上声部は大胆に三全音進行するというのが心憎い所です。ここで和音が三全音進行するという事は、先行和音と当該和音間でトライトーンを経由する事にもなりますが、トライトーンを含んだレゾリューションというのは非和声音となる音に対して半音音程の粉飾を可能とする事になる訳ですから、和音進行そのものが三全音進行となる時というのはその和音構成音に対しての半音音程の粉飾が大胆に可能となる事の裏返しでもある訳です。

但し、三全音進行に依って最も大胆な半音の粉飾を可能とするのは、先行和音と後続和音が同種の和音の場合です。例えばC△7→F♯△7(=G♭△7)と進んだとしたら、非和声音は半音音程で粉飾可能という事はお判りいただけると思いますが、和音の根音は三全音進行であっても、先行和音と後続和音が長・短種のコードとなっている様な場合は、概してsesquitone resolution進行から生ずる後続和音は代理和音という見立てが最も近しい物となるでしょう。即ち、「Cm→G♭」という進行では「Cm→E♭m」の代理とも見做す事が可能で、こちらの世界観の方にやや近しくなるという事を意味するのです。セスクイトーン進行についてはニコラス・スロニムスキーの謂う呼称に準えた物で、ジャズ/ポピュラー界隈はこちらの体系をあらためて準則した方が良いかとは思います。無論、ドミナントに起因するスクリャービン/シリンガー楽派の体系には一部旧い物となってしまっている部分もあるものの準則すべき点はまだあると感じます。加えて、そうした「3/2全音進行」という音程となるセスクイトーンの進行についてはライフサインズの2ndアルバム『Cardington』でも触れたのであらためて述べる事はしませんが、今一度思い返していただければ幸いです。

譜例5小節目では「F♯m/Em7(♭5)」という、私の解釈としては珍しくアッパー・ストラクチャー・トライアドを用いておりますが、これはGリディアン・ディミニッシュト・スケールのⅥ度を中心音に据えたモードの総和音と見做す事が出来、近似的なモードから考えるとGハンガリアン・マイナーの第6音が半音上がり、第7音が半音下がり下主音化するという風に捉える事も可能ですが、ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトを齧った方にすれば親しみ易いリディアン種と括った音階なのでご存知の方も少なくないかと思います。

基底に備わる和音はハーフ・ディミニッシュであり、且つその彩りに拍車を掛けているのは長九度と本位十一度が附与される事が最も大きな特徴であり、本位十三度音はそれほど大きな地位を占めてはいない物の、和声的には一応こうしたアッパー・ストラクチャーとして結果的にリディアン・ディミニッシュトのⅥ度をモードとする総和音になっている以上はこうして取り上げる必要があります。

また、次の例ではGリディアン・ディミッシュト・スケールの下行形に対して鏡像音程を上行形を採りGブゾーニ2番の音列を得た例です。Gリディアン・ディミニッシュト・スケールを上行形に採るならば鏡像音程を下行形に得れば良いので、こうしたインプロヴァイズの拡張としても用いる事が可能となります。

ジョージ・ラッセルの立場に準則する方なのであれば、この箇所で他のリディアン種となる近似的なスケールを充ててインプロヴァイズするという事も可能ではあるでしょうが、果して総和音の時にそれを遣るとどうなるか!? という事をあらためて問うてみたい訳ですね。つまり、総和音に対する和音外音というのはそれは、リディアン種という近似的なモードをスーパーインポーズさせて置換している様に見える訳なのだけれども、その実は総和音に対して隷従する事のない和音外音を用いるという状況になってしまっている事であると実感して欲しいのであります。そうすると、本来準則すべきモードから外れる事になる「和音外音」となる音は単に半音階的粉飾と大差はない訳で、リディアン種と括られる体系を覚える事よりも、より多くの音階から半音階的粉飾を覚えた方が確実に身に付く事になるというのをあらためてジョージ・ラッセル信奉者には気付いてもらいたい訳ですね。リディアン・ディミニッシュト・スケールとてヘプタトニック・スケールの1つです。この7音列の全音階的総合である総和音という音響から更に和音外音が鳴らされる時の「半音階的情緒」を会得する事が本来必要な音楽的情緒の獲得である筈なので、リディアン種として括られる近似的なスケールを覚えれば良いという訳ではないのです。そういう意味でも茲では敢えてアッパー・ストラクチャー・トライアドを明示してそうした信奉者に問題提起をしている箇所とも謂えるのであります。

この動画の投稿当初は、このアッパー・ストラクチャーの分母部分のコード表記を間違えてしまっておりまして、コード表記を直して再度アップした物であり「F♯m/Em7(♭5)」というのが正しい物で、最初に投稿してしまった方の分母は「E♭m7(♭5)」としてしまっていた物ですから、ジャズ/ポピュラー界隈の方はコード表記から峻別する事に馴れきっている方々が多く、五線譜の方をスポイルする事が少なくない為、後になってコード表記の注意喚起をして訂正するよりも、より良いだろうと思いコード表記を直したのであります。

6小節目。「A♭m9(♭5)」というコードからはメロディック・マイナー・モードを想起される事でありましょう。通常、基底の和音がディミニッシュの場合、導七や半導七に馴れきっている耳からすると、九度音とてはついつい短九度を想起して「強い調性」の体系を見渡しそうになりがちなのですが、ハーフ・ディミニッシュを基底に長九度が附与される状況というのは概してメロディック・マイナー・モードのⅥ度を見るとこういう状況だという風に見つめる事が出来る訳です。すると、C♭メロディック・マイナーのⅥ度として見るよりもBメロディック・マイナーのⅥ度として「G♯m9(♭5)」として見立てた方が適切なのではないか!? と思われるでしょうが、それには私なりの理由があるのです。

7小節目の「A△/G」を見てもらう事にしましょう。私はこの和音をロ短調(Key=Bm)での「♭Ⅶ△/♭Ⅵ」という風に盻んでいます。そうすると、先行小節6小節目のコードを「G♯m9(♭5)」とした方が調域としては嬰種調号2つの「ロ短調」という風に串刺しが可能で、6小節目はロ短調のムシカ・フィクタの動作(※茲ではロ短調の第6・7音の夫々が可動的に半音高く変位という意)でメロディック・マイナーの音列を呼び込んだ世界観として解釈できる方が「楽」ではないか!? という疑問が沸き上がる事でしょう。但し、インプロヴィゼーションにまで目を向けた場合、同一の調域からほんの少しの音程変化に依って演奏するのは楽ではありますが、半音階的装飾を視野に入れた状況となるならば遠隔調を意識して唐突な音脈を繰り広げる方が遥かに半音階的操作の可能性は膨らみます。そうした「曲解」を敢えて忍ばせている為、6小節目のコード表記は「A♭m9(♭5)」としたのであります。調域としては次の様に、実に遠い物となっているのです(笑)。

この「遠い調域」というのは12等分平均律の視点から見ればロ短調の増二度下方にあるという変イ短調の調域なので、異名同音的に見れば「見かけ」はロ短調の短三度下方と同義となり、セスクイトーンとなっている事がお判りになるかと思います。加えて、変種調号に於て「墨守」される音というのはヘ音=F音であります。これは変種調号として7つ目の変種が現われない限り墨守される音であります。この墨守されるヘ音というのはロ短調からすると属音の半音下であり「ブルー五度」として見なせる物で、遠い脈絡なのにブルー五度を視野に入れるとスルリとショート・カットしてしまえるかの様な「近しい」音脈でもあります。よもやそれが、変種調号7つ目となると「見做しブルー五度」はさらに重変化して「変ヘ音」=F♭音となり、変イ長調側のマイナー・サブメディアントはこうして存在している訳です。然し、この見做し重変化した音をロ短調の下属音=E音と応答させると面白い事が出来る様になります。ロ短調にてヘ音を扱うという事は通常はしません。元々嬰ヘ音となっているので下方変位やブルー五度を見渡さない限り現われない脈絡です。それを応答の材料として使う訳です。この「応答」は異なる調域が出会う交差点ですから、それを敢えて遠い調域を用いて半音階的操作の為に曲解させるという狙いがあっての事なのです。亦、こうした遠い調域を見る事で四分音の操作をも視野に入れる事が可能になる事もあり、敢えて遠い調域を選んでいる訳です。

現今のピアノという十二平均律に慣れ親しんでいればそれこそF♯もG♭も一緒(異名同音)という風に、物理的には同じ鍵盤を操作する事で全く同一という風な「謬見」に陥ってしまいますが、抑もはF♯もG♭も違う音であるという事を思えば、四分音を扱う際、異名同音ではなくなり、そうした十二平均律との矛盾は微小音程の取扱いを更に厳密にして来るので、ロ短調をメロディック・マイナーとして可変的にした時に加える微分音の動作と変イ短調が視野に入った時での微分音の四分音的動作とはイントネーションという差が出て来るのもあり、変イ短調を優先したという訳です。

例えば、シューベルトのピアノ曲『4つの即興曲』D899 Op.90(1827年)の冒頭は変イ短調ですが、楽譜では変イ長調の調号(変種調号4つの記号)を用いつつ、楽譜としての視覚的に確認される長調上中音にフラットの臨時記号が附与される様に書かれている物です。視覚的な煩雑さを回避しつつ短調の第6・7音のムシカ・フィクタ(つまりメロディックマイナーとしての音列びが形成される)が常態化している様な状況ならば、長調上中音に常に変化記号が振られる方が注意喚起としても強く作用する訳です。

過去に私がジェントル・ジャイアントのアルバム『Interview』収録の「Design」でのケリー・ミネアーの手に依るフーガの技法を語るに際して、原曲はEプロメテウス(≒Eメロディック・マイナーに含まれる)にも拘らず、調号は嬰種調号4つであるホ長調(Key=E)を用い乍ら長調上中音に対して本位記号(=♮)を附与する様に記譜したのは、こうした過去の大家の作品を拝戴した事もひとつの理由なのです。

例えば53等分平均律にて等分割した場合、12EDOでは異名同音として埋没していた音が実際には異なるという事が浮き彫りになる訳です。53EDOの1単位微分音は1コンマとなる訳ですから「ほぼ」1単位八分音に近しいと言っても差し支えないでしょう。最近ではティグラン・ハマシアンがフィガロのサイトでコトリンゴとのインタビューに於いて微分音を語った時に私が説明した記事にてこうした微小音程を取扱ったので記憶に新しいかと思いますが、イントネーションの採り方でほぼ1単位八分音ほどの差も生じてしまうのならば、1単位三分音よりも大きく変化する様に生じてしまいかねません。近しい調域だとこの差が小さくなる訳ですが、敢えて遠い調域でイントネーションの幅を広く採る事で、微小音程界隈での重減/重増音程を際立たせる事を視野に入れているという訳です。

原曲に於ては微分音など取扱っていない埒外の音なのだから態々取り上げる必要など無いのでは!? と疑問を抱かれる方もおられる事でしょう。然し乍ら私がこうして取扱う理由は、今回説明する予定のもう1つの曲「House on the Hill」に於ける短和音上の減四度の取扱いを語る予定であるからです。ゲイリー・バートンもパット・メセニーの両者もその減四度は12EDOでの減四度なので結果的には長三度と物理的には同じ異名同音を取扱っているだけに過ぎないのですが、微分音を視野に入れると、こうした取扱いが厳密になり耳もそうした志向になって行くので、たとえ12EDOであろうとも短和音上の「みなし長三度」として現われる音のそれに対して確固たる理解を得て、それまで聞き逃していたであろう特殊な情緒をやり過ごす事なく満喫する事が出来る様になるからです。

扨て、本題に戻して8小節目は「C♯m11(♭5)」というコードが生じます。これはC♯音を根音とするハーフ・ディミニッシュに長九度と本位十一度音が附与される事を示しているので、6小節目で生じていた「A♭m9(♭5)」での調域は増三度調域となる訳ですが、その次の7小節目のコードはロ短調の「♭Ⅶ△/♭Ⅵ」を想起していた事で、「C♯m11(♭5)」はEメロディック・マイナー(ホ短調がメロディック・マイナーに変化)という風にも読み取れるのでありまして、調域はロ短調→ホ短調という風に四度上方へ変化している事となり、プラガル(変格)に調域を変じているのであります。正格(=Positiveward)の進行が属調方面の「五度上方」であり、変格(=Negativeward)の進行が下属調方面の「五度下方」という事を思い返せば、ジェイコブ・コリアーで2017年の楽理分野では一躍脚光を浴びる事となった「ネガティヴ・ハーモニー」というのは、こういう風に楽曲に身を隠している事があらためてお判りになるかと思います。

見方を変えれば、ネガティヴ・ハーモニーは短旋法の彩りを強く表わす物なので、それに対して鏡像音程となるポジティヴワード方面のフレーズをスーパー・インポーズさせるという手法もインプロヴァイズとしてはアリでしょう。

そうして9小節目「D△/C」というのもホ短調(Key=Em)での「♭Ⅶ△/♭Ⅵ」という風に想起すると、6小節目から一連の流れで見る調域の変化のそれがネガティヴワードに準えているという事があらためてお判りになるかと思います。局所的に生ずる和音が長和音が忍ばされようとも、短旋法の薫りが強いのは調域の変化が齎す余薫がネガティヴワードである事も起因している訳です。

そして10小節目。私は茲でBm9に本位十三度を附与して「Bm9(13)」としております。私のブログではこれまで詳らかにしている様に、機能和声的な調性を重んじる世界観に於て、短和音上の本位十三度即ち♮13thはアヴォイド・ノートとして扱われるのが通例です。基底和音の5th音とは転回して短二度ではなく長二度であるにも拘らず。その理由は、短和音の第3音とトライトーンを形成するが故に「閉塞」するからというのがアヴォイドの第二の理由となっているからです。

短和音を基底に持ち、短七・長九・完十一・長十三度音程を持つ全音階の総合となる副十三の和音というのは、長音階の上主音=Ⅱ度上に存在する事になります。スケールで見ればドリアンを生ずる長調上主音です。

上主音を根音にした時の副十三の和音というのは、その十三度音が「導音」である為、これは調的な世界観で眺めるならば「直近」の主音へ解決しようと進行します。同様に、この副十三の和音は第七音に主音を包含しているので、この主音が導音へ下行的に順次進行しようとした場合、後続和音がどうなるかはさておき「H→C」「C→H」という風に二つの音がせめぎ合い、結果的に同じ音を掛留して、別々の由来であった声部が着せ替え人形の様に着せ替えられただけの事であり、「進行」はしていないので「閉塞」となる訳です。調性社会ではこれがマズイ訳です。

処が、非機能和声の社会では導音から主音に解決する事をせずにそのまま掛留となったり、果ては導音から下主音に対して半音下行する事も珍しくありません。ネガティヴ・ハーモニーの真骨頂となるのは、ポジティヴワード側への各音程と等距離を鏡像的(=対称的)に逆行する事なのですから、「導音→主音」という直近の半音音程の鏡像関係は「導音→下主音」という直近の半音音程と同様なのです。

こういう事を視野に入れておくならば、短和音上の♮13th音の取扱いという物を非機能和声の社会にて尻込みする必要など全くないのであります。なにせ茲の「Bm9(13)」の後続となる和音は冒頭の「Cm9」なのですから、実に「ネガティヴワード」なのです。仮に、閉塞する事となる音は措定しておき「Bm9(13)」が愚直に下方五度進行として「E某し」に帰着する状況を考えてみれば、少なくとも「イ長調」の調域にてネガティヴ・ハーモニーを視野に入れれば、[a - e] 間を中心にすれば五度順行に [d - a - e - h - fis - cis - gis] というヘプタトニックを得ている総和音状態なのですから、これと全く鏡像関係となる様に四度逆行として [h - e - a - d - g - c - f ] というハ長調の調域を見る事が出来るので、この音組織を用いて「Bm9(13)」上でスーパーインポーズさせる事も可能となる訳です。冗談ではなく、例えば次の様なフレーズを強行して遣ってみて下さい。愚直なほどにハ長調の調域の音組織を用いた分散フレーズでしてアウトサイド感は勿論ありますが特段忌避する様な響きでも無いでしょう。

このインプロヴァイズを想定したフレーズは、単に分散フレーズではあるものの、a音を「Bm9(13)」の構成音とハ長調の調域での音組織の両方のコモン・トーン(=共通音)として機能させて入って来るものです。その後半拍3連〜1拍6連部分は「Bm9(13)」のアヴェイラブル・ノート・スケールではなく、ハ長調の調域の音組織をスーパーインポーズさせて、後続小節の「Cm9」へのE♭音へ帰着しております。先行の分散フレーズのままd音へ着地するのも良いですが、それはお好みで選択してみて下さい。重要な事は「Bm9(13)」上でアプローチするネガティヴ・ハーモニーに依るスーパーインポーズなのであります。

House on the Hill 解説

扨て、今度は「House on the Hill」の解説を進める事にしましょう。冒頭でも触れた様に、原曲が収録されているアルバムの収録順としては本曲の方が先に収録されています。とはいえ解説の順序としてこちらを後に語った方が良いだろうという私の判断からこの様に語っております。

本曲「House on the Hill」に見られる和音進行の特徴としては、短和音の平行およびハーフ・ディミニッシュを含んだ物であり、そうした状況は次の様にも見る事が出来ます。そうした和音を基に生ずる事となる旋法は、基本音と第3音間が短三度である以上、短音程が先行する旋法を想起する事になります。そうした前提を踏まえた上で今一度長音階を確認すると、長二度を上行に見た時の下方の二度は短二度、長三度を上行に採った時の下方三度は短三度……という風に長・短は互いに反行し合い、完全音程は四度/五度と入れ替わり乍ら交わっているのであります。ドリアン想定する時、中心音からは上行/下行ともに対称形になるのですが、調性社会に於ける情緒というのは実はこうした互いに反行し合う二義的な世界観から生じているとも謂えるのであります。こうした状況をも踏まえてみると、長音階というのは完全音程以外は総ての長音程を持ち、長音階の鏡像となる(Cアイオニアンの鏡像はEフリジアン)Eフリジアンは完全音程を除いて総ての短音程を持つ音列と成っている事にあらためて驚きを禁じ得ないでありましょう。

マイナー・コードとディミニッシュ・コードが基底に有るという状況から生ずる旋法は必然的に短旋法種という事になります。機能和声の社会的枠組みを確認してみると、例えば長音階というのはその音列中には3つの長三度音程と4つの短三度音程に依って構成されております。三度音程種として調性を眺めると、長音階の実際は短三度の方が優位に存在しているという訳です。

この短三度は上下どちらかに音程を拡大(変化)させて用いられる事が実に多い物です。なぜなら、短和音の第3音を半音上げて副次ドミナント和音を得る現実を見れば火を見るより明らかな事です。短三度音程が高位に拡大させられる時はポジティヴワード(属調方面)へ辿る時の進行であり、同様に短三度音程が低位に拡大させられる時というのはネガティヴワード(下属調方面)へ辿る進行が概して多くなる物です。

短三度音程の低位にある音を「根音」と見立てる時はポジティヴワードであり、短三度音程の低位の音を「五度音」として見立てる時はネガティヴワードとなる訳です。

仮に、「E・G」という2音が生ずる短三度があったとしましょう。この時のポジティヴワードは「E・G♯」となるのでありまして、ネガティヴワードは「E♭・G」という風になるという意味です。

短三度音程という物をなにゆえこうして穿った見方をするのか!? というと、そこには長三和音と短三和音夫々の基本形が形成している音程を再確認する事に依り、「音の重心」という物を判り易くする為の説明をしているからであります。

例えば長三和音(メジャー・トライアド)の基本形というのは、根音と第3音間が長三度、第3音と第5音間が短三度という風になっておりますが、他方短三和音(マイナー・トライアド)の場合は各音程構造を視覚的に見れば長三和音と上下が逆に形成されているのであります。第5音と第3音間が長三度であり、第3音と根音の間が短三度という風に。

長調は根音へ帰着する重心を有し、短調は属音に帰着する重心を備えると謂われるのもそれらの「不完全協和音程」が、より協和度の高い方へ靡こうとするからでありまして、和声二元論というのはこうした所から端を発している訳です。そうする事で長・短の調性が有している二項対立的な見渡しから生じた物であり、二元論を論ずるに当たり長旋法と短旋法との鏡像的関係、上方倍音列が属音を基音とする時の機能増長が下属調側への牽引力を増す(→プラガル|ネガティヴワード)のはこうした所から生じた物であり、エッティンゲン、フーゴー・リーマン等がこうして論じて来たのであります。最近もジャック・シャイエの言を借りて「五度の滝」と称した事もあったので記憶に新しいかと思います。

こうした和声二元論を詳らかに知りたい方は次の神戸大学のシュテファン・トゥルンマー゠フカダ氏に依る博士論文をお読みになると良いでしょう。特に論文のノンブル291ページでの脚注77は大いに参考になる事でしょう。この脚注を踏まえ、本文のフーゴー・リーマンに関する論述を読むと一層理解が深まると思われます。

『ドイツ語圏の市民文化における芸術論の資料としての作曲学教本 : そこに見られる主知主義と反主知主義の歴史的歩み』

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/thesis/d2/D2003204.pdf

これらの様な「前提」を踏まえた上で「House on the Hill」に頻発する短音程種の和音(=マイナーとディミニッシュ系)の平行和音という状況をあらためて確認する事にしましょう。

8/8拍子というのは、曲のテンポの遅さに反して内在するフレーズの歴時の細やかさに対して配慮した物であります。4/4拍子で書いても良さそうですし、或いは4/8拍子にして小節数が倍加する事に依って曲のきめ細やかさを感じる事もあるかもしれません。何れにせよ八分音符×1のパルスを「1拍」という風にカウントして欲しいという気持ちの表れでこうした拍子記号を採っているのです。

1小節目1〜4拍は「Gm7」から入ります。ジャズ系統に能く或るドリアンを充てる様なフレージングはこの箇所では現われず、同小節5〜8拍にて「Em11(♭5)」が出現する事でモードは先行にて想起可能であったGマイナー/ドリアンというG音に対して下主音を持つ系統のモードからG音への導音を持つGメロディック・マイナーという風に変化した事が判ります。変化する音はさりげないのですが、それを和音構成音に用いると和音の響きは明確に変わる訳です。

2小節目1〜4拍のコードは「Am7(♭5)」なので、インプロヴァイズ時に茲で短九を採るか長九を採るかで丸っきり様相が変わるので注意が必要となる事でしょう。何れにしても根音は下方五度進行 [e → a] と明確になっているので、六度進行が際立つ中でのこうした下方五度進行は逆に新鮮味すら覚える感じです。

2小節目5〜6拍のコード「Fm7」および7〜8拍でのコード「Dm11」では、主旋律はどちらのコードでもクロマティックに「減四度」を忍ばせているのが特徴的な部分でありましょう。単に半音階的な経過音とは解釈して欲しくないのです。マイナー・コード上に於ける「減四度」を、原曲に於てもゲイリー・バートンとパット・メセニーの両者は用いているのです。

譜例の主旋律では「Fm7」上で減四度相当の音を私は単に「A音」として記譜しておりますが、これは減四度を明示するならば「B♭♭」とする方が最も配慮された記譜となります。とはいえそれを避けたのは瑣末な事ではありますが、重変記号が附される事で若干記譜レイアウトが変わってしまい、そのレイアウト調整を施す事で他のパートはより一層スカスカになりますし、連符駒がより拡大してしまう事で、曲の物理的な速度感が変わってしまいかねないのを回避したためでもあります。なにしろ主旋律だけ取って見れば、単にクロマティックの下行ポルタメントをなにゆえこれほど仰々しく記譜しているのかと思われる人すら居られるかもしれませんし、あまりに音数を詰め込まれ拡大視されている箇所を余計に広げたくないという理由からです。厳密に取扱うならば、今回記譜してあるA音はB♭♭音であるべきなので注意して欲しいと思います。B♭♭音とする事で初めて「減四度」である訳です。

記譜されている音はともかく、ゲイリー・バートンもメセニーの両者も減四度を忍ばせてプレイしているのは間違いありません。物理的な音としてはマイナー・コード上でメジャー3rd音が鳴っているのと同様ではあります。然し、いくらパッセージの速い半音階的な装飾に聴こえるフレーズだとしても、このクロマティシズムの響きを蔑ろにしてしまってはいけません。

同小節7〜8拍での「Dm11」ではG♭音を明示している事で減四度というのがあらためてお判りいただけるかと思います。重変記号を用いずに済んだ為に楽譜のスペーシングに影響が出なかったという理由からこちらでは用いている訳です。

3小節目の「F♯m9」では、主旋律は11th音を奏する事でアッパー・ストラクチャー感のある、マイナー11thの響きの猛々しさが表れ、ミッチェル・フォアマンの弾く声部を私はアープ・オデッセイの音を用いて態と仰々しく遣って埋没しない様に聴かせています。

4小節目1〜4拍は「Bm7(11)」なので、調域は先行和音から下方五度進行という明確な物となっております。その後5〜8拍でもコードは「D△7(on G)」なので、先行の「Bm7(11)」でドリアンを充てない限りは4小節目は一つのモード・スケールで串刺ししてインプロヴァイズ可能な箇所ではあります。然し乍ら先行和音の「Bm7(11)」上での3〜4拍目の主旋律に於て前打音(装飾音符)にG♯音を生じているとという事は、作者は少なくとも主旋律でこうしてBドリアンを明示しているのですから、インプロヴァイズ時に、モードを串刺し可能なBエオリアンを充ててしまっては却って原曲を熟慮していないアプローチとなってしまうので、モードを串刺ししないという解釈にて1〜4拍目と5〜8拍目はモード・チェンジを忍ばせるのが適切であろうと思われます。そうする事で [gis - g] という半音の流れが明瞭になる事もあり、クロマティシズムはより強調されるのであります。

5小節目1〜4拍目の「Bm7(on E)」に於いては、先行の「D△7(on G)」でのG音の余薫を残してBドリアンを充てない方が良いでしょう。加えて茲の3拍目の各声部で生じている32分3連音符と32分音符に依るポリメトリック構造は、異なる拍節構造を同時に用いる事で楽音のスピード感&交錯感を演出する物であり(ショパンの幻想即興曲での左の3連と右手の16分音符などが顕著)、さりげないリズミック部分の交錯は、テンポが遅いからこそより一層際立つシーンで目を瞠る物でもあるでしょう。

同小節5〜8拍では「F♯m7」に進む事に依って、3小節目の「F♯m9」からのそれまでの過程のコード進行は、進行先が調的に明確になってはいない逡巡する様な迂回進行である事もあらためて確認する事ができます。

6小節目1〜4拍目の「Gm9」は先行和音からの明確な半音上行となる平行和音になりますし、この唐突な調域への進行が齎す世界観は真骨頂と謂えるでしょう。況してや5〜8小節目では「C♯m9」という風に三全音進行をしているのですから、クロマティシズムの真骨頂であります。

通常、機能和声に於てはツーファイヴ進行と称される様に、ドミナント7thコードに先行するサブドミナント・コードに含まれる三全音の1つの音を、後続和音の上音として「併用」し乍らドミナント7thコードではもう1つのトライトーンを用いて、それぞれのトライトーンが直近の全音階的音程へ進行し易い「弾み」をつけているのです。

これとは異なり、クロマティシズムの追究に依ってコードその物が三全音進行という風にしてトライトーンを明示的に使用としているという状況は、換言すれば、ドミナント7thコードを用いずにトライトーンを使用しつつ、「半音階」への半音的装飾をさらに纏う事となる訳です。なぜならば、三全音を内含するという事は「直近の半音音程」が存在する事を意味するからです。

「直近の半音音程」というのは、機能和声の調的な全音階の世界では、属七和音の7th音では直近の半音が下方にあり、属七和音の3rd音では直近の半音が上方に有る訳です。これを深読みして、トライトーン・サブスティテューション(三全音代理)という「裏コード」という風にして「Ⅴ7 | ♭Ⅱ7」を同義音程和音として見做すと、「直近の半音」は上下どちらでも良くなる事になります。何故なら裏コードたる「♭Ⅱ7」の7th音は下行せずに上行する事で体を保とうとしますし、同様に「♭Ⅱ7」の3rd音は乗降して体を保とうとする訳です。

所謂ネガティヴ・ハーモニーという物が、五度圏に於ける音程関係がそれぞれ「上下に等音程」であるという事で等しい作用を齎しているというのはこういう事からもお判りになるのでありまして、全音階の社会的枠組みを超越して半音階的社会を目指すのならば、機能和声での順行する和音進行よりも、弱進行、ネガティヴワード進行という側面を視野に入れている方がごく自然な事となる訳です。そうすると、ネオ・リーマン理論(ネオ・リーマン理論)が齎す鏡像関係の妙味とやらがあらためてお判りいただけるかと思います。調的枠組みに於ても先に掲げたCアイオニアンの鏡像がEフリジアンであるのと同様に、こうした鏡像関係が結果的にはクロマティシズムを形成する源泉となっている事があらためてお判りいただけるかと思います。

7小節目1〜4拍「G△/A△」は「A11」でも同様ですし、後続の5〜8拍での「D△7(♯11)」へ下方五度進行とも見なせるのであるからドミナント7thコードを基にする表記で良いのではないかと思われる方もおられるでしょうが、基底部となる「A△」を示す「C♯音」の提示が弱勢にある物ですから、実際には「G△/A」という所にC♯が鳴らされている様に聴こえるので「A7」とする響きは弱いのです。ですのでこうした表記にしているのです。

8〜9小節目では「Dm7(on G)」ですから、ハ長調の調域と謂えるでしょう。所謂「Ⅱ on Ⅴ」の型ですので、導音(ハ長調におけるh音)が明示化されない限りは、こうした中和感は維持される訳です。ですから各声部共にh音を生じていないのは、この響きを深く理解しているが故の事です。h音を鳴らした途端「F△/G△ ≒ G11」という響きになり、先行小節と調域が全音違うという状況を作り出してしまうのですから、h音を省いてメリハリを付けたかったのだと思います。

10小節目「B♭△9」では、主旋律が♯11th音であるのでリディアンの響きが明瞭に出ているのでありますが、先行小節がハ長調の調域だった事を思えば、調域が「ハ長調→ヘ長調」に変じている事がお判りになるかと思います。長和音ベースの和音を響かせている物の、調域の使用となるとネガティヴワード、つまり下属調方面の調域を使用しているというのがあらためてお判りになるかと思います。

11小節目ではベースがクリシェ・ラインを纏う様にして1〜4拍目では「B♭△7(♯11)→B♭△7(♯11)/A」となり、5〜6拍目は「A♭△7(13)」へ進んで、そのまま長七度音が上行せずに下方変位しての「A♭7(9、♯11、13)」という属調の長属十三と進むのですからかなりジャズらしい「プラガル」な進み方です。

何より、5〜6拍目での「A♭△7(13)」の長七度音が「ブルー七度」化するジャズらしいオルタレーションを見せるのが美しいと思いますし、その後のA♭7(9、♯11、13)」も変ニ長調(Key=D♭)の総和音でもある訳ですが、冒頭1小節目の「Gm7」に対してのフリジアン・スーパートニックという風に変じたモードから異名同音的にG♯フリジアンを想起した上で、G♯フリジアン上のⅡ度=Aを根音とする四和音は「A△7」を生ずるのですが、この長七度音がブルー七度化する事でEフリジアンの主音が減一度というオルタレーションと同様になるのであります。この一時的なオルタレーションに依って得られる得策は、対称形となる音列や等比構造の音程を持つトライコルドやテトラコルドを用いて「強行」してオクターヴで閉じない様にマルチ・オクターヴ化するアプローチを採る事で多彩な響きを得る事が出来るのであります。その際、コード表記が示しているA♭7というドミナント7thコードから用意に推察する事の出来るアヴェイラブル・モードを充てる事に執心してしまうのではなく、寧ろ、コードに束縛されない強行を演じても誹りを受ける事のない動機が見えている訳です。

こちらは参考までに、「半音 全音 全音」というトライコルドを全音ディスジャンクトで等しく移高させて9半音でコモン・トーン(同一音)を生じつつも1オクターヴでは閉じないマルチ・オクターヴの音列です。同一トライコルドを「強行」させており、開始音のG♯音は次相のオクターヴでは閉じずに跳越している事が判ります。

オクターヴを超越するという例を重視する為にスプラトニック・スケールの方も参考までに載せておく事にします。これらの音程構造が線的(フレージングとして)に「強行」された時の体系から叛いた「アウトサイド」感が演出される様になるという意味でインプロヴィゼーションに役立てる事が出来るという意味で載せておりますので、その辺りはお忘れなく。

2017-12-26 10:00