CDレビュー 『Cardington』/ Lifesigns [楽理]

1. N

B♭sus4コード上にて7/16拍子 [2+2+3] という拍節の基本構造は、「ライトモチーフ」たる示唆を伴う 'implied structure' として展開されていく様になります。B♭sus4というコードに於ても、四度の響きの直後に長三度音の隣接音を伴わせたリニアなラインが附与されている為サウンド的には「B♭add4」的な音として耳に届きます。それはまるで、目映い光を直視できぬ時に手で目を覆い乍ら視線を送るという状況を感じ取れるかの様です。

ジョン・ヤングは多彩なコードの変容を見せて来ます。その「変容」は、通常我々が予見に優しい fifth / fourth progression があったとしても、易々とセカンダリー・ドミナント(applied dominant chord)を使うという卑近な手法を使いません。つまり、着地点となる行き先が(tonal plot)が非常に巧緻に作られているので、調的な関連性が近親的であっても工夫が凝らされ、遠隔的な跳躍であっても是亦工夫が施されていて、和声的にもとても高次な響きを伴わせて非凡なハーモニーを演出しているのだから、その調性への嘯き方(tonal deception)にも唯々畏れ入るばかりです。

ジョン・ヤングは多彩なコードの変容を見せて来ます。その「変容」は、通常我々が予見に優しい fifth / fourth progression があったとしても、易々とセカンダリー・ドミナント(applied dominant chord)を使うという卑近な手法を使いません。つまり、着地点となる行き先が(tonal plot)が非常に巧緻に作られているので、調的な関連性が近親的であっても工夫が凝らされ、遠隔的な跳躍であっても是亦工夫が施されていて、和声的にもとても高次な響きを伴わせて非凡なハーモニーを演出しているのだから、その調性への嘯き方(tonal deception)にも唯々畏れ入るばかりです。

B♭sus4での見かけのトニック(apparent tonic)はB♭なのですが、フィナリスはF音に転じます。この様な「近親的な」五度を見据えた着地は属調へ転調している訳ですが、属調へ進む為に態々副次ドミナント・コードを介在して進行する世界観とは趣きを全く異とするのは明白です。我々は音楽的素養が培われると通常は副次ドミナントの出現を許容する様になり、特に属調への転調という事を予見するのは、Ⅱ度上のコードがⅡ7という副次ドミナント化する事で属調への進行感を許容するものです。

更に音楽的素養が養われると副次ドミナントの出現を俟たずしてその予見を察知できる物です。多くは唐突な転調感を許容する事にもなる事でしょう。とはいえ五度方面への着地点とする事は属調という近親性の高い調性へ転ずる事なのでありますが、副次ドミナントを避けた 'diapente prgression' という世界観の提示というのは、予見が楽である方角を見つめない格好良さがあるのであります。無論、ロック・スタイルの音楽というのはこうした 'diapente progression' という物を、楽理など識らずとも用いられる物でもあります。ロックのポジティヴな側面を斯様にして押し出している訳でもあります。

更にF音はCをフィナリスと採る事で新たな diapente progression を進めて来ます。この際コード進行は「Cm6→E♭m6→G♭△7(+11)」という3種のコードはそれぞれ短三度音程上行となる訳ですが、これらのコード進行はニコラス・スロニムスキーの言葉を借りれば 'sesquitone prgression' とも呼ばれる物です。短三度音程を累積する事でトライトーンを生ずるのが心憎いのであります。

ヒンデミット曰く

〈三全音はその名の通り、3つの全音に依る四度音程(=増四度)なのであるから決してそれは五度音程(=減五度)ではない〉

全く以てその通りでありまして、確かにヒンデミットの言葉の方が「より精確」ではあります。然し乍ら、1オクターヴを四等分する事を七種の音程で以て呼ぶのはどうしてもジレンマが生ずるのでありまして、我々がこうした側面に直面した時、厳密に増四度/減五度を区別すべきシーンと等閑にしても構わない時の二通りの方法を的確に取扱う必要があると言えるでしょう。

抑もヒンデミットが三全音のそれに拘った理由のひとつには、三全音という物も実際には狭い三全音 [5:7](582.5セント)と広い三全音 [7:10](617.5セント)という違いがある事を周知させる狙いがあった訳で、両者の実際である 1単位六分音やシントニック・コンマよりも広い音程差を異名同音として同列に取扱ってしまう事を憂いていた訳です。私は19等分平均律を慫慂する訳ではありませんが、12TETの更なる粉飾の為に19TETの併存というのはアリだとは思います。

尚、微分音の三分音(18TET=18等分平均律)を示す sesqui-tone とは異なります。念の為に申しておきますが、例示されるsesqui-flatは別名タルティーニ・フラットとも呼ばれる物です。

楽理部分はさておき、楽曲終盤のベースの1拍6連符のトレモロ・ピッキングの素晴らしさは特筆すべき物であり、非常に昂奮してしまいます。楽理系統が話題の中心となる為に他の楽器などが蚊帳の外に置かれるかの様に思われるかもしれませんが、アルバムを通じてドライで抜けの良い音のドラム・サウンドや、Lo-B弦がストレスなく鳴るベース・サウンドや、目の前で鳴っているかの様なギター・サウンドと共に溶け込んでいるジョン・ヤングの鍵盤類の音響的なミキシングの配置関係も見事な物です。私がミキシングのリファレンスとするアルバムとする物は、

『ブロウ・バイ・ブロウ / ジェフ・ベック』『ナイトフライ / ドナルド・フェイゲン』 『Sweetest Illusion / バーシア』 『Gran Via / マット・ビアンコ』 『Hríslan og straumurinn / Eik』 『黙示録 / EW&F』『People Moving / Azar Lawrence』『Niteflyte / same』 『ワインライト / グローヴァー・ワシントンJr』 『サーカス・マネー / ウォルター・ベッカー』 『ジョン・パティトゥッチ / same』 『Hatfield and The North / same』等なのですが、今回『Cardington』も間違いなくこれらに加わる事になりました。だって、相当音が良いですよ。

2. Voices in My Head

E音をドローンとする背景に於てDTMFマトリクス信号を環境音に用いますが、音律とは無関係な環境音が器楽的な音律体系に溶け込んで行くかのように同化して行く様子はサイケデリックな感じを想起させます。

冒頭のE音は結果的にEマイナーを導いているのですが、ベースの短調上主音でのビブラート(1:35〜)をキッカケに、このEマイナーでの短調上主音を後続のDマイナーへのサブドミナントとしての架橋音として聴かせる転調は、唐突感の無いスムーズな転調感を生んでいる所が実に心憎いのであります。

2:28〜ではFm9(11)に進行し、茲でも先行するDマイナーからのsesqui toneケーデンスである事が判ります。また、Fマイナーでのサブメディアント(=♭Ⅵ)に進んで二声のスキャット部分は美しい「♭Ⅶ△/♭Ⅵ△」の響きが包み込んでくれる訳です。加えて、二声の内1パートがB♭音を唄っている事がこの後に現われる楽節にて重要なハーモニーを形成する事になります。

3:21〜では上声部にB♭△7augおよび下声部にEmという「B♭△7aug/Em」と表記し得るバイトーナル・コードが現われます。茲で上声部が和声的に「B♭△7aug」を形成するのは、先行の二声のスキャットの1パートがB♭音を唄っていた事に依る物でありまして、これは非常に美しい響きを齎しております。附言しておきますが、先行パターンでのポリコード「E♭△/D♭△」の下声部は、後続の基底和音「Em」へSesqui tone ケーデンスとなっている訳でもあります。和声の発展に関与して来た要素は「残響」「掛留」「記憶」である事をあらためて思い知らされます。

このバイトーナル・コードからB♭音を割愛する様にして直後では「Em11」に進行するというのが是亦心憎いのであります。先行する「B♭△7aug/Em」がまるで閃輝暗点(scintillating scotoma)の様な幻影にすら思えてしまいますが、この多様な響きに頭痛などは現われる事はなく、平時は決して見る事の出来ないきらびやかな幻を目の前にしている事を喩えた表現であり、この形容し難い言葉は素晴らしい幻想の為に用いたいが故の言葉であります。

亦、Emの響きとなるマイナー3rd音=G音は、後続のFm7(11)への長九度のG音として応答して連結する転調となり、本来なら唐突で遠隔的な転調領域であるのに、それを自然に耳に届けるのは斯様なヴォイス・リーディングが作用しているのは明白です。

茲ではFmキーに於ける「Ⅰm7→♭Ⅵ69」の進行を繰り返すのでありますが、その後六度転調(下方六度)でDmへ帰着するのであります。

俯瞰すれば幾つものマイナー・キーをパラレル・モーションとして進行させている様に見えるかもしれませんが、それは結果的にそうなっているだけであり、予見の難しい遠隔的な調域へ転調を「自然に」忍ばせている技法を傾聴すべきでありましょう。

通常、我々はsesquitoneケーデンスという語句を使う事はほぼ無いと言えるでしょう。物珍しさだけで私がその言葉を使っているのではありません。私があらためて声高に説明したい重要な事は メディアント/フラット・サブメディアント(mediant / flat-submediant)キーへの進行/(一時)転調なのです。これらは言い換えれば 2全音/4全音上下に進行する状態なのです。

この「広い」全音を大きな飛躍という意味を込めての事でしょう。嘗てある一人のサックス奏者はこの大きな跳躍を'Giant Steps'と呼びました。彼の名はジョン・コルトレーンでありまして、この2全音/4全音上下への進行はコルトレーン・チェンジとも呼ばれるのであります。スロニムスキーはQuadritone Progressionという風に、増五度の累積という風に呼んでおりますが結果として異名同音的には同様の事であります。

こうした六度方向の進行というのは旧く遡ればショパンが『軍隊ポロネーズ』で行なっていたのであります。次の譜例を見ていただければ歴然であります。この例を「コード表記」として捉えると、先行2小節が「A7」であり、3小節目が「F7」という風に見做す事が可能なのであります。

三度/六度方向の進行というのは調性的な関係からすると属調や下属調という五度の方角とは異なり比較的「遠さ」を実感する物です。

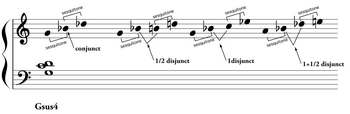

他方それとは別に、調域を「転調」という風には転ずる事なく、横の線が単純に、ノン・ダイアトニックで特定の音程だけを「強行」した時を想定した場合を考えてみましょう。そのフレーズがどんなにコード構成音から外れようとも、強行される音程の繰返しは「有意味」なフレーズとして受け止める事が出来るようになり、やがてはそれを許容する様になるでしょう。ハ長調に於てGsus4というコードがあったとしましょう。G音から「sesquitone」すなわち短三度を「強行」するのです。トライコルドを何度も繰り返す時に互いのトライコルドを共有し合うコンジャンクトで連結させても良いですし、ディスジャンクトさせて新たにトライコルドを形成しても良いでしょう。これらの「強行」は、背景に備わる調性・和声音をも無視して強行する推進力が加わる物です。

そういう事で、予期せぬノン・ダイアトニックな音程跳躍が見せる推進力というのは時として、音程その物が有意味になるのです。ですから私は耳慣れぬsesquitoneという音程の名称を敢えて使っていたのです。

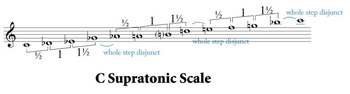

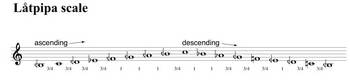

音程がsesquitoneでなくとも色々なトライコルドを形成して、やがてはクロマティックを得る事も可能でしょう。音楽的な意味に於て、ダイアトニック構造を超越して達するクロマティシズムというのは概してダイアトニックとは異なる等音程や対称構造を含んでいる物でもあります。そういう意味ではスプラトニック・スケールというのは、オクターヴを超えたマルチ・オクターヴを形成している訳で、故アラン・ホールズワースが好んでマルチ・オクターヴ観を導入していたのは、クロマティシズムの極みであるが故の事でありましょう。更に飛躍的に考えれば、sesquitoneを更に微小音程として分けてスウェーデンのロートピーパ・スケールを見出してしまう様な事も遭遇する様になるかもしれません(笑)。

という訳で話題が相当飛躍してしまいましたが、ノン・ダイアトニックな音程の「強行」がどういう意味を齎すか!? という事が何を示唆するのか、あらためてお判りいただけたかと思います。

3. Chasing Rainbows

「Voices in My Head」の終止和音から続くDマイナーですが、Tritone progressionたる三全音進行に依るA♭△7へ進む事で、Ernö Lendvaiの中心軸システムを想起させ、短調が持つ世界観の更に裏の顔たる両義性(ambiguity)を忍ばせる事に成功している好例と云えるでしょう。無論、我々の耳も「ブルージィー」なサウンド=♭Ⅴを持つ曲調にある程度慣れているからこそ、こうした曲調を受容可能なのではありますが、この曲の冒頭からこれだけ自然に進めて来れるのは主旋律の牽引力があるからでありましょう。

我々の耳が単に「調性」しか捉えていないのだとすれば、卑近で機能的なコード進行だけを耳にしただけで満足するかもしれません。然し乍ら我々の耳は「調性ありき」で音楽を聴くばかりではなく、調性が欺かれる時に起こる旋律の変化を受け止めている訳であります。その顕著な例がムシカ・フィクタであり、副次ドミナントたるセカンダリー・ドミナントなどでは局所的に現われる可変的なオルタレーションですが、そのセカンダリー・ドミナントの世界観ですら卑近に思えて来る様になると、意外にも調性を欺くキッカケを導出する事は簡単ではありません。そこには、横の線の強力な牽引力や、垂直に構えるノン・ダイアトニック・コードが齎す前後との和声の連結感など、多くの要素が伴うでしょうが、このきっかけとなる要因がシンプルであればあるほど唐突な世界観の変化が難しくなるのは言葉で表わすだけでも簡単ではない事がお判りでしょう。処が本曲はそれを軽くやってのける。これは、トラックの順番通りに聴く事で前曲が築き上げた「余薫」が貢献している事は勿論、ジョン・ヤングの作曲技法の特長的な側面を理解していればスムーズに受け止める事が可能だと思われます。仮に、ジョン・ヤングという特長的な側面を識らずとも自然に受け止める事ができるであろう、こうした展開の巧緻さにはあらためて驚かされる事頻りです。こうしたシンプルな側面にこそ良さは詰まっている物です。ですから「三全音」がスムーズに現われる訳ですね。今一度私が声高に言いたい事は、私は単に三全音進行やクロマティシズムを聴きたいのではなく、ジョン・ヤングの感性を耳にしたいのであります。

このブルージィーな音を得る為の「A♭△7」は、本テーマに入る際の平行短調(リラティヴ・キー)=Fmに進む為のフックとして機能させるのですから畏れ入るばかりです。

本テーマでのテーマBはFmの属調となるCmへ転調します。この転調にも予見をさせる事などしない物であります。このCmキーであるBパターンでのテーマが次のパターンにてDmへ転調となった時、冒頭の「Dm→A♭△7」のライトモチーフが本テーマのパターンCとして現われる事で、聴き手は目を覚まされる様な気分に浸れる事でありましょう。

目が覚めるかの様にして傾聴すると、オルガンのリフが小気味良く刻まれ、アコースティック・ギターのオブリガートが入って来て、短い尺の曲は熟睡を許さぬかの様にしていつの間にか終るのですが、短い尺の中にも多くの展開が用意されているのが特長的であります。

4. Different

本テーマはFマイナーを示唆しているのは明白なのですが、マイナー3rd音たるA♭音はメロディーが唄われるA♭音が経過的に現われるだけで、背景のコードでは奏されてはいない特徴的なアンサンブルを確認する事ができます。

例えば1:03〜の所のピアノは和声的には三度の提示の無い空虚五度(=open fifth)にてシンセのパッド音が更に上の五度音であるG音を積んで五度音程累積の五度和音を構築させているのが実に特徴的です。

主旋律が♯4thたるB音を唄う事で、それまでのマイナー感に突如ハンガリアン・マイナーの様な断片を垣間見せる事で、その独特の重々しい旋律がアクセントとして粉飾されるのであります。和声的には重々しく鳴ってはいない場所にて横の動きとなる旋律で揺さぶりをかけて来る見事な唄い回しに脱帽です。和声的な隠喩は主旋律が答を提示してくれる訳です。和声は線を欲しがり線は和声を欲しがる物です。これを聴き手は体現するのです。

中盤ではこの曲がCmに転調するのですが、この時にドミナント7thコード(=G7)が現われますが、経過的に本位十一度を挟み込むので強烈なドミナント感はやや中和されてはいます。とはいえ、こうしたドミナント7thコードは本アルバムに於ては使用されるのが珍しい位なので、ある意味では懐かしさすら感じるかもしれません。

とはいえドミナント7thコードが出て来ようとも、次には偽終止 [V→Ⅵ] が登場します。ポピュラー音楽界隈流に書けばこの偽終止は「Ⅴ7→♭Ⅵ△7」というコード進行なのですが、この♭Ⅵ△は実際には平行長調の「Ⅳ」として様態を変えており、直後の「Ⅳ△/Ⅴ」という分数コードに進み、平行長調主和音である「E♭△7」に進んで世界観を演出する重要な分岐点となっております。そして平行長調の世界観を一瞥し乍ら5:12〜では非常に奇異な和音が登場します。便宜的には「C7add4 (on D)」という風に記しておきますが実際の響きとしては、C7sus4に対してそのままM3rd音が附与され、ベースがD音という様な響きと言った方が判り易いかもしれません。

7:00〜あたりからはDmキーでのサブメディアント(=♭Ⅵ)の薫りを纏って調性的には欺く事を抑えて推移させている様ですが、こうしたバランス配合も実に良い物と言えるでしょう。

5. Impossible

イントロに使われる16ビートのブレイク・ビーツと3連符に依るアコースティック・ギターでのポリ・メトリック構造という所が幻をいまだに見せられているかの様なフェイクに感じ取れます。

本編に入るとスローな8ビートが特徴的なリズムとなりますが、曲想としては非常に叙情的に浸らせてくれるものです。パターンBに於ては「A♭add9→E♭→G♭→Fm」というコード進行が絶妙ですが、私は特にE♭の箇所のメロディーとの絡みが非常に気に入りました。中盤以降に現われる同様のモチーフでは「A♭add9→E♭→G♭→D♭」という風に4つ目のコードがトニックへと結ばれて差異感を演出しております。FM放送にて多くの人に聴かせるシングル・カット的チューンとしては絶妙な位に「聴かせる」セミ・バラードでありましょう。後半のハーフ・スウィングの16ビートに伴い、6連符主体の「泣き」のギター・ソロも絶妙なポイントです。

終止和音が「♭Ⅶ△/♭Ⅵ△」というのも、夢の中で見る誰かの顔が浮かびそうで決して直視してはいない、顔を見ようとすると顔が出て来ない感じが演出されているのも絶妙だと思います。こういうポリ・コードがさりげなく出て来るジョン・ヤングの懐の深さにはあらためて心酔する事が出来るという物です。

6. Touch

4曲目の「Different」からは、マイナー・キーに於てサブメディアントたる「♭Ⅵ」を用いる事で、マイナー・キーの深い情緒とマイナー・キーの見通しを利かせた配慮が施されているのが本曲を聴いてもあらためて実感させられる物です。また、リード・サウンドとして時折奏される広い音程跳躍でのモノ・ポルタメントのシンセ・リードのアルペジオやリード・ギターのそれらの音は、残響が極力少ないドライな音である近接感のある音が、聴き手の酔いを覚ます暗示の様にも捉える事ができます。

7. Cardington

冒頭の7/8拍子の4小節の混合拍子には完全に心を惹き付けられます。この7/8拍子を7/16拍子と採って聴いてしまう人もおられると思いますが、本曲に於てこの部分は半テンポとして機能している物で、曲を進めるとこの拍節構造が7/8拍子である事が明確になります。それにしても、この7/8拍子のキーボードのリフやそれに絡む他のパートも非常に巧緻に練られており、安易な拍節感を想起させる事など容赦しない程に凝ったメトリック構造であります。

2:08〜では、これまた奇異な和音が現われますが、便宜的には「C△7add4(♯9)/F」とでも記しておきましょうか。もう少し分解するならば、C△7とCmトライアドが両義的に同居しつつ、上声部に於てもF音を更に附与し、下声部でもF音を鳴らすという和音です。何故これほどまでに長・短の世界の両義性を見せつつ更には本位四度までも附与する様な、月の裏側をも見る様な和音を聴かせるのか!? その回答が、直後に現われる素晴らしい程に荘厳で美しいハーモニーに推移するという訳です。来ましたね、ペレアスが。C△/D♭△というバイトーナル・コードです。茲に導くまでに「おやっ!?」と思わせておいて美しさを表現。このハーモニーの中で唄うのは嘸し心地良いだろうなとあらためて酔いしれる訳であります。この導き方ひとつだけでも私はジョン・ヤングに感謝したい気持ちで一杯です。

暫く進むと、中盤以降は7/8拍子のライトモチーフが再度現われて来て追懐を誘います。8:05〜での壮絶なまでの分数コードを際立たせたブリッジは壮観です。

この見事なブリッジから半テンポのコーダ部に帰結する時のギターのリードがC△のトニック・メジャー上での9th音を奏する所も心憎い演出でして、一連の目紛しいコード・ワークから落ち着きを見せて帰着。茲でサブドミナント・マイナー感を移ろわせ乍ら終止する、最後まで陰と陽のメリハリを付けるコード進行を見せてくれる訳です。

尺の長さなど感じさせずにハーモニーの展開が惹き付ける牽引力は今回も健在で、こうしたハーモニーの感性を聴き手は吟味・分析して己の糧としたい所です。楽理的な面に於ても学ぶべき点が多いと思います。

今回あらためて心に留めて欲しい点をこの機会に述べますが、奇しくも2017年12月27日はシャルル・ケクランの生誕150周年となるのでありまして、先日私自身Twitterにてケクランの『7大スターのための交響曲(作品132)』の最初の第1楽章部であるダグラス・フェアバンクスの冒頭に現われる素晴らしい響きの和音について呟いていたのは記憶に新しいかもしれません。その和音をコード表記で表わすとするならば便宜的には上から下へ「E♭△/A♭△/A△/D△」という風に4つのメジャー・トライアドのポリ・トーナルな響きとしても表わす事が可能となります。スクリャービン楽派であるシリンガーやスロニムスキーに言わせれば、斯様に三全音が生ずる和音であるならばドミナント・コードに纏めるでありましょうが、私が今回のレビューを機会にマルセル・ビッチュのメジャー7thコードに増九度を附与する和音をどうして引き合いに出していたのかという理由があらためてお判りいただけるかと思います。何故ならビッチュのそれは属和音ではなく、短調サブメディアント(♭Ⅵ)に現われるサブドミナント/偽トニックという両義性のある属和音ではない副和音であるという認識が重要である事は同時に、ドミナントという機能が時代を進めると共に暈滃されて行く事を示す物であるという両者の違いをきちんと対照させて理解する事が最も重要なのです。

確かにF△7(♯9)というコードを引き合いに出した場合、茲には三全音は含まないものの、Fから下方にリラティヴにアヴェイラブル・ノートを採っただけでその三全音は容易に現われてしまう訳です。シューマンは、和音を逃げ水の様にして態と、三度下方の音を漸次追加していったりした物でしたが、前述のF△7(♯9)に対して三度下方に漸次d・h(あるいはb)……という風に追加させていく様な物だと思っていただければ良いでしょう。そういう過程で結果的には生じてしまう三全音の内在を、ヒンデミットは自著『作曲の手引』に於ては巻末にある和音種の様に、三全音を持っている和音を詳らかに挙げております。これらが示すのは結果的に、属和音の暈滃と共に副和音の和音機能の拡大を示唆していると理解可能な物である為、今回のCD『Cardington』を耳にする機会に於て複調・多調に興味を持たれた方は是非とも属和音の暈滃と副和音の機能拡大という側面を理解しておいて欲しいと思ったので私はこうして附言した訳であります。

なお、主要三和音・副三和音というカテゴリーの「副三和音」と私の言う「副和音」というのは全く違います。私の述べている「副和音」は属和音以外の和音種の事であり、それにはトニックも勿論含まれる物です。古典的な理論の範疇の本であるならば、副三和音の取扱いにてトニックを含まないという事と混同してしまう人が偶に存在するのですが、近代和声以降では、属和音以外の副和音という取扱い事をあらためて思い知る事になるでしょう。こうした細かな配慮を前提にライフサインズの新アルバム『Cardington』の絶妙な世界観を吟味しては如何でしょうか。調性など極々自然に跳越する世界観を。

B♭sus4コード上にて7/16拍子 [2+2+3] という拍節の基本構造は、「ライトモチーフ」たる示唆を伴う 'implied structure' として展開されていく様になります。B♭sus4というコードに於ても、四度の響きの直後に長三度音の隣接音を伴わせたリニアなラインが附与されている為サウンド的には「B♭add4」的な音として耳に届きます。それはまるで、目映い光を直視できぬ時に手で目を覆い乍ら視線を送るという状況を感じ取れるかの様です。

B♭sus4での見かけのトニック(apparent tonic)はB♭なのですが、フィナリスはF音に転じます。この様な「近親的な」五度を見据えた着地は属調へ転調している訳ですが、属調へ進む為に態々副次ドミナント・コードを介在して進行する世界観とは趣きを全く異とするのは明白です。我々は音楽的素養が培われると通常は副次ドミナントの出現を許容する様になり、特に属調への転調という事を予見するのは、Ⅱ度上のコードがⅡ7という副次ドミナント化する事で属調への進行感を許容するものです。

更に音楽的素養が養われると副次ドミナントの出現を俟たずしてその予見を察知できる物です。多くは唐突な転調感を許容する事にもなる事でしょう。とはいえ五度方面への着地点とする事は属調という近親性の高い調性へ転ずる事なのでありますが、副次ドミナントを避けた 'diapente prgression' という世界観の提示というのは、予見が楽である方角を見つめない格好良さがあるのであります。無論、ロック・スタイルの音楽というのはこうした 'diapente progression' という物を、楽理など識らずとも用いられる物でもあります。ロックのポジティヴな側面を斯様にして押し出している訳でもあります。

更にF音はCをフィナリスと採る事で新たな diapente progression を進めて来ます。この際コード進行は「Cm6→E♭m6→G♭△7(+11)」という3種のコードはそれぞれ短三度音程上行となる訳ですが、これらのコード進行はニコラス・スロニムスキーの言葉を借りれば 'sesquitone prgression' とも呼ばれる物です。短三度音程を累積する事でトライトーンを生ずるのが心憎いのであります。

ヒンデミット曰く

〈三全音はその名の通り、3つの全音に依る四度音程(=増四度)なのであるから決してそれは五度音程(=減五度)ではない〉

全く以てその通りでありまして、確かにヒンデミットの言葉の方が「より精確」ではあります。然し乍ら、1オクターヴを四等分する事を七種の音程で以て呼ぶのはどうしてもジレンマが生ずるのでありまして、我々がこうした側面に直面した時、厳密に増四度/減五度を区別すべきシーンと等閑にしても構わない時の二通りの方法を的確に取扱う必要があると言えるでしょう。

抑もヒンデミットが三全音のそれに拘った理由のひとつには、三全音という物も実際には狭い三全音 [5:7](582.5セント)と広い三全音 [7:10](617.5セント)という違いがある事を周知させる狙いがあった訳で、両者の実際である 1単位六分音やシントニック・コンマよりも広い音程差を異名同音として同列に取扱ってしまう事を憂いていた訳です。私は19等分平均律を慫慂する訳ではありませんが、12TETの更なる粉飾の為に19TETの併存というのはアリだとは思います。

尚、微分音の三分音(18TET=18等分平均律)を示す sesqui-tone とは異なります。念の為に申しておきますが、例示されるsesqui-flatは別名タルティーニ・フラットとも呼ばれる物です。

楽理部分はさておき、楽曲終盤のベースの1拍6連符のトレモロ・ピッキングの素晴らしさは特筆すべき物であり、非常に昂奮してしまいます。楽理系統が話題の中心となる為に他の楽器などが蚊帳の外に置かれるかの様に思われるかもしれませんが、アルバムを通じてドライで抜けの良い音のドラム・サウンドや、Lo-B弦がストレスなく鳴るベース・サウンドや、目の前で鳴っているかの様なギター・サウンドと共に溶け込んでいるジョン・ヤングの鍵盤類の音響的なミキシングの配置関係も見事な物です。私がミキシングのリファレンスとするアルバムとする物は、

『ブロウ・バイ・ブロウ / ジェフ・ベック』『ナイトフライ / ドナルド・フェイゲン』 『Sweetest Illusion / バーシア』 『Gran Via / マット・ビアンコ』 『Hríslan og straumurinn / Eik』 『黙示録 / EW&F』『People Moving / Azar Lawrence』『Niteflyte / same』 『ワインライト / グローヴァー・ワシントンJr』 『サーカス・マネー / ウォルター・ベッカー』 『ジョン・パティトゥッチ / same』 『Hatfield and The North / same』等なのですが、今回『Cardington』も間違いなくこれらに加わる事になりました。だって、相当音が良いですよ。

2. Voices in My Head

E音をドローンとする背景に於てDTMFマトリクス信号を環境音に用いますが、音律とは無関係な環境音が器楽的な音律体系に溶け込んで行くかのように同化して行く様子はサイケデリックな感じを想起させます。

冒頭のE音は結果的にEマイナーを導いているのですが、ベースの短調上主音でのビブラート(1:35〜)をキッカケに、このEマイナーでの短調上主音を後続のDマイナーへのサブドミナントとしての架橋音として聴かせる転調は、唐突感の無いスムーズな転調感を生んでいる所が実に心憎いのであります。

2:28〜ではFm9(11)に進行し、茲でも先行するDマイナーからのsesqui toneケーデンスである事が判ります。また、Fマイナーでのサブメディアント(=♭Ⅵ)に進んで二声のスキャット部分は美しい「♭Ⅶ△/♭Ⅵ△」の響きが包み込んでくれる訳です。加えて、二声の内1パートがB♭音を唄っている事がこの後に現われる楽節にて重要なハーモニーを形成する事になります。

3:21〜では上声部にB♭△7augおよび下声部にEmという「B♭△7aug/Em」と表記し得るバイトーナル・コードが現われます。茲で上声部が和声的に「B♭△7aug」を形成するのは、先行の二声のスキャットの1パートがB♭音を唄っていた事に依る物でありまして、これは非常に美しい響きを齎しております。附言しておきますが、先行パターンでのポリコード「E♭△/D♭△」の下声部は、後続の基底和音「Em」へSesqui tone ケーデンスとなっている訳でもあります。和声の発展に関与して来た要素は「残響」「掛留」「記憶」である事をあらためて思い知らされます。

このバイトーナル・コードからB♭音を割愛する様にして直後では「Em11」に進行するというのが是亦心憎いのであります。先行する「B♭△7aug/Em」がまるで閃輝暗点(scintillating scotoma)の様な幻影にすら思えてしまいますが、この多様な響きに頭痛などは現われる事はなく、平時は決して見る事の出来ないきらびやかな幻を目の前にしている事を喩えた表現であり、この形容し難い言葉は素晴らしい幻想の為に用いたいが故の言葉であります。

亦、Emの響きとなるマイナー3rd音=G音は、後続のFm7(11)への長九度のG音として応答して連結する転調となり、本来なら唐突で遠隔的な転調領域であるのに、それを自然に耳に届けるのは斯様なヴォイス・リーディングが作用しているのは明白です。

茲ではFmキーに於ける「Ⅰm7→♭Ⅵ69」の進行を繰り返すのでありますが、その後六度転調(下方六度)でDmへ帰着するのであります。

俯瞰すれば幾つものマイナー・キーをパラレル・モーションとして進行させている様に見えるかもしれませんが、それは結果的にそうなっているだけであり、予見の難しい遠隔的な調域へ転調を「自然に」忍ばせている技法を傾聴すべきでありましょう。

通常、我々はsesquitoneケーデンスという語句を使う事はほぼ無いと言えるでしょう。物珍しさだけで私がその言葉を使っているのではありません。私があらためて声高に説明したい重要な事は メディアント/フラット・サブメディアント(mediant / flat-submediant)キーへの進行/(一時)転調なのです。これらは言い換えれば 2全音/4全音上下に進行する状態なのです。

この「広い」全音を大きな飛躍という意味を込めての事でしょう。嘗てある一人のサックス奏者はこの大きな跳躍を'Giant Steps'と呼びました。彼の名はジョン・コルトレーンでありまして、この2全音/4全音上下への進行はコルトレーン・チェンジとも呼ばれるのであります。スロニムスキーはQuadritone Progressionという風に、増五度の累積という風に呼んでおりますが結果として異名同音的には同様の事であります。

こうした六度方向の進行というのは旧く遡ればショパンが『軍隊ポロネーズ』で行なっていたのであります。次の譜例を見ていただければ歴然であります。この例を「コード表記」として捉えると、先行2小節が「A7」であり、3小節目が「F7」という風に見做す事が可能なのであります。

三度/六度方向の進行というのは調性的な関係からすると属調や下属調という五度の方角とは異なり比較的「遠さ」を実感する物です。

他方それとは別に、調域を「転調」という風には転ずる事なく、横の線が単純に、ノン・ダイアトニックで特定の音程だけを「強行」した時を想定した場合を考えてみましょう。そのフレーズがどんなにコード構成音から外れようとも、強行される音程の繰返しは「有意味」なフレーズとして受け止める事が出来るようになり、やがてはそれを許容する様になるでしょう。ハ長調に於てGsus4というコードがあったとしましょう。G音から「sesquitone」すなわち短三度を「強行」するのです。トライコルドを何度も繰り返す時に互いのトライコルドを共有し合うコンジャンクトで連結させても良いですし、ディスジャンクトさせて新たにトライコルドを形成しても良いでしょう。これらの「強行」は、背景に備わる調性・和声音をも無視して強行する推進力が加わる物です。

そういう事で、予期せぬノン・ダイアトニックな音程跳躍が見せる推進力というのは時として、音程その物が有意味になるのです。ですから私は耳慣れぬsesquitoneという音程の名称を敢えて使っていたのです。

音程がsesquitoneでなくとも色々なトライコルドを形成して、やがてはクロマティックを得る事も可能でしょう。音楽的な意味に於て、ダイアトニック構造を超越して達するクロマティシズムというのは概してダイアトニックとは異なる等音程や対称構造を含んでいる物でもあります。そういう意味ではスプラトニック・スケールというのは、オクターヴを超えたマルチ・オクターヴを形成している訳で、故アラン・ホールズワースが好んでマルチ・オクターヴ観を導入していたのは、クロマティシズムの極みであるが故の事でありましょう。更に飛躍的に考えれば、sesquitoneを更に微小音程として分けてスウェーデンのロートピーパ・スケールを見出してしまう様な事も遭遇する様になるかもしれません(笑)。

という訳で話題が相当飛躍してしまいましたが、ノン・ダイアトニックな音程の「強行」がどういう意味を齎すか!? という事が何を示唆するのか、あらためてお判りいただけたかと思います。

3. Chasing Rainbows

「Voices in My Head」の終止和音から続くDマイナーですが、Tritone progressionたる三全音進行に依るA♭△7へ進む事で、Ernö Lendvaiの中心軸システムを想起させ、短調が持つ世界観の更に裏の顔たる両義性(ambiguity)を忍ばせる事に成功している好例と云えるでしょう。無論、我々の耳も「ブルージィー」なサウンド=♭Ⅴを持つ曲調にある程度慣れているからこそ、こうした曲調を受容可能なのではありますが、この曲の冒頭からこれだけ自然に進めて来れるのは主旋律の牽引力があるからでありましょう。

我々の耳が単に「調性」しか捉えていないのだとすれば、卑近で機能的なコード進行だけを耳にしただけで満足するかもしれません。然し乍ら我々の耳は「調性ありき」で音楽を聴くばかりではなく、調性が欺かれる時に起こる旋律の変化を受け止めている訳であります。その顕著な例がムシカ・フィクタであり、副次ドミナントたるセカンダリー・ドミナントなどでは局所的に現われる可変的なオルタレーションですが、そのセカンダリー・ドミナントの世界観ですら卑近に思えて来る様になると、意外にも調性を欺くキッカケを導出する事は簡単ではありません。そこには、横の線の強力な牽引力や、垂直に構えるノン・ダイアトニック・コードが齎す前後との和声の連結感など、多くの要素が伴うでしょうが、このきっかけとなる要因がシンプルであればあるほど唐突な世界観の変化が難しくなるのは言葉で表わすだけでも簡単ではない事がお判りでしょう。処が本曲はそれを軽くやってのける。これは、トラックの順番通りに聴く事で前曲が築き上げた「余薫」が貢献している事は勿論、ジョン・ヤングの作曲技法の特長的な側面を理解していればスムーズに受け止める事が可能だと思われます。仮に、ジョン・ヤングという特長的な側面を識らずとも自然に受け止める事ができるであろう、こうした展開の巧緻さにはあらためて驚かされる事頻りです。こうしたシンプルな側面にこそ良さは詰まっている物です。ですから「三全音」がスムーズに現われる訳ですね。今一度私が声高に言いたい事は、私は単に三全音進行やクロマティシズムを聴きたいのではなく、ジョン・ヤングの感性を耳にしたいのであります。

このブルージィーな音を得る為の「A♭△7」は、本テーマに入る際の平行短調(リラティヴ・キー)=Fmに進む為のフックとして機能させるのですから畏れ入るばかりです。

本テーマでのテーマBはFmの属調となるCmへ転調します。この転調にも予見をさせる事などしない物であります。このCmキーであるBパターンでのテーマが次のパターンにてDmへ転調となった時、冒頭の「Dm→A♭△7」のライトモチーフが本テーマのパターンCとして現われる事で、聴き手は目を覚まされる様な気分に浸れる事でありましょう。

目が覚めるかの様にして傾聴すると、オルガンのリフが小気味良く刻まれ、アコースティック・ギターのオブリガートが入って来て、短い尺の曲は熟睡を許さぬかの様にしていつの間にか終るのですが、短い尺の中にも多くの展開が用意されているのが特長的であります。

4. Different

本テーマはFマイナーを示唆しているのは明白なのですが、マイナー3rd音たるA♭音はメロディーが唄われるA♭音が経過的に現われるだけで、背景のコードでは奏されてはいない特徴的なアンサンブルを確認する事ができます。

例えば1:03〜の所のピアノは和声的には三度の提示の無い空虚五度(=open fifth)にてシンセのパッド音が更に上の五度音であるG音を積んで五度音程累積の五度和音を構築させているのが実に特徴的です。

主旋律が♯4thたるB音を唄う事で、それまでのマイナー感に突如ハンガリアン・マイナーの様な断片を垣間見せる事で、その独特の重々しい旋律がアクセントとして粉飾されるのであります。和声的には重々しく鳴ってはいない場所にて横の動きとなる旋律で揺さぶりをかけて来る見事な唄い回しに脱帽です。和声的な隠喩は主旋律が答を提示してくれる訳です。和声は線を欲しがり線は和声を欲しがる物です。これを聴き手は体現するのです。

中盤ではこの曲がCmに転調するのですが、この時にドミナント7thコード(=G7)が現われますが、経過的に本位十一度を挟み込むので強烈なドミナント感はやや中和されてはいます。とはいえ、こうしたドミナント7thコードは本アルバムに於ては使用されるのが珍しい位なので、ある意味では懐かしさすら感じるかもしれません。

とはいえドミナント7thコードが出て来ようとも、次には偽終止 [V→Ⅵ] が登場します。ポピュラー音楽界隈流に書けばこの偽終止は「Ⅴ7→♭Ⅵ△7」というコード進行なのですが、この♭Ⅵ△は実際には平行長調の「Ⅳ」として様態を変えており、直後の「Ⅳ△/Ⅴ」という分数コードに進み、平行長調主和音である「E♭△7」に進んで世界観を演出する重要な分岐点となっております。そして平行長調の世界観を一瞥し乍ら5:12〜では非常に奇異な和音が登場します。便宜的には「C7add4 (on D)」という風に記しておきますが実際の響きとしては、C7sus4に対してそのままM3rd音が附与され、ベースがD音という様な響きと言った方が判り易いかもしれません。

7:00〜あたりからはDmキーでのサブメディアント(=♭Ⅵ)の薫りを纏って調性的には欺く事を抑えて推移させている様ですが、こうしたバランス配合も実に良い物と言えるでしょう。

5. Impossible

イントロに使われる16ビートのブレイク・ビーツと3連符に依るアコースティック・ギターでのポリ・メトリック構造という所が幻をいまだに見せられているかの様なフェイクに感じ取れます。

本編に入るとスローな8ビートが特徴的なリズムとなりますが、曲想としては非常に叙情的に浸らせてくれるものです。パターンBに於ては「A♭add9→E♭→G♭→Fm」というコード進行が絶妙ですが、私は特にE♭の箇所のメロディーとの絡みが非常に気に入りました。中盤以降に現われる同様のモチーフでは「A♭add9→E♭→G♭→D♭」という風に4つ目のコードがトニックへと結ばれて差異感を演出しております。FM放送にて多くの人に聴かせるシングル・カット的チューンとしては絶妙な位に「聴かせる」セミ・バラードでありましょう。後半のハーフ・スウィングの16ビートに伴い、6連符主体の「泣き」のギター・ソロも絶妙なポイントです。

終止和音が「♭Ⅶ△/♭Ⅵ△」というのも、夢の中で見る誰かの顔が浮かびそうで決して直視してはいない、顔を見ようとすると顔が出て来ない感じが演出されているのも絶妙だと思います。こういうポリ・コードがさりげなく出て来るジョン・ヤングの懐の深さにはあらためて心酔する事が出来るという物です。

6. Touch

4曲目の「Different」からは、マイナー・キーに於てサブメディアントたる「♭Ⅵ」を用いる事で、マイナー・キーの深い情緒とマイナー・キーの見通しを利かせた配慮が施されているのが本曲を聴いてもあらためて実感させられる物です。また、リード・サウンドとして時折奏される広い音程跳躍でのモノ・ポルタメントのシンセ・リードのアルペジオやリード・ギターのそれらの音は、残響が極力少ないドライな音である近接感のある音が、聴き手の酔いを覚ます暗示の様にも捉える事ができます。

7. Cardington

冒頭の7/8拍子の4小節の混合拍子には完全に心を惹き付けられます。この7/8拍子を7/16拍子と採って聴いてしまう人もおられると思いますが、本曲に於てこの部分は半テンポとして機能している物で、曲を進めるとこの拍節構造が7/8拍子である事が明確になります。それにしても、この7/8拍子のキーボードのリフやそれに絡む他のパートも非常に巧緻に練られており、安易な拍節感を想起させる事など容赦しない程に凝ったメトリック構造であります。

2:08〜では、これまた奇異な和音が現われますが、便宜的には「C△7add4(♯9)/F」とでも記しておきましょうか。もう少し分解するならば、C△7とCmトライアドが両義的に同居しつつ、上声部に於てもF音を更に附与し、下声部でもF音を鳴らすという和音です。何故これほどまでに長・短の世界の両義性を見せつつ更には本位四度までも附与する様な、月の裏側をも見る様な和音を聴かせるのか!? その回答が、直後に現われる素晴らしい程に荘厳で美しいハーモニーに推移するという訳です。来ましたね、ペレアスが。C△/D♭△というバイトーナル・コードです。茲に導くまでに「おやっ!?」と思わせておいて美しさを表現。このハーモニーの中で唄うのは嘸し心地良いだろうなとあらためて酔いしれる訳であります。この導き方ひとつだけでも私はジョン・ヤングに感謝したい気持ちで一杯です。

暫く進むと、中盤以降は7/8拍子のライトモチーフが再度現われて来て追懐を誘います。8:05〜での壮絶なまでの分数コードを際立たせたブリッジは壮観です。

この見事なブリッジから半テンポのコーダ部に帰結する時のギターのリードがC△のトニック・メジャー上での9th音を奏する所も心憎い演出でして、一連の目紛しいコード・ワークから落ち着きを見せて帰着。茲でサブドミナント・マイナー感を移ろわせ乍ら終止する、最後まで陰と陽のメリハリを付けるコード進行を見せてくれる訳です。

尺の長さなど感じさせずにハーモニーの展開が惹き付ける牽引力は今回も健在で、こうしたハーモニーの感性を聴き手は吟味・分析して己の糧としたい所です。楽理的な面に於ても学ぶべき点が多いと思います。

今回あらためて心に留めて欲しい点をこの機会に述べますが、奇しくも2017年12月27日はシャルル・ケクランの生誕150周年となるのでありまして、先日私自身Twitterにてケクランの『7大スターのための交響曲(作品132)』の最初の第1楽章部であるダグラス・フェアバンクスの冒頭に現われる素晴らしい響きの和音について呟いていたのは記憶に新しいかもしれません。その和音をコード表記で表わすとするならば便宜的には上から下へ「E♭△/A♭△/A△/D△」という風に4つのメジャー・トライアドのポリ・トーナルな響きとしても表わす事が可能となります。スクリャービン楽派であるシリンガーやスロニムスキーに言わせれば、斯様に三全音が生ずる和音であるならばドミナント・コードに纏めるでありましょうが、私が今回のレビューを機会にマルセル・ビッチュのメジャー7thコードに増九度を附与する和音をどうして引き合いに出していたのかという理由があらためてお判りいただけるかと思います。何故ならビッチュのそれは属和音ではなく、短調サブメディアント(♭Ⅵ)に現われるサブドミナント/偽トニックという両義性のある属和音ではない副和音であるという認識が重要である事は同時に、ドミナントという機能が時代を進めると共に暈滃されて行く事を示す物であるという両者の違いをきちんと対照させて理解する事が最も重要なのです。

確かにF△7(♯9)というコードを引き合いに出した場合、茲には三全音は含まないものの、Fから下方にリラティヴにアヴェイラブル・ノートを採っただけでその三全音は容易に現われてしまう訳です。シューマンは、和音を逃げ水の様にして態と、三度下方の音を漸次追加していったりした物でしたが、前述のF△7(♯9)に対して三度下方に漸次d・h(あるいはb)……という風に追加させていく様な物だと思っていただければ良いでしょう。そういう過程で結果的には生じてしまう三全音の内在を、ヒンデミットは自著『作曲の手引』に於ては巻末にある和音種の様に、三全音を持っている和音を詳らかに挙げております。これらが示すのは結果的に、属和音の暈滃と共に副和音の和音機能の拡大を示唆していると理解可能な物である為、今回のCD『Cardington』を耳にする機会に於て複調・多調に興味を持たれた方は是非とも属和音の暈滃と副和音の機能拡大という側面を理解しておいて欲しいと思ったので私はこうして附言した訳であります。

なお、主要三和音・副三和音というカテゴリーの「副三和音」と私の言う「副和音」というのは全く違います。私の述べている「副和音」は属和音以外の和音種の事であり、それにはトニックも勿論含まれる物です。古典的な理論の範疇の本であるならば、副三和音の取扱いにてトニックを含まないという事と混同してしまう人が偶に存在するのですが、近代和声以降では、属和音以外の副和音という取扱い事をあらためて思い知る事になるでしょう。こうした細かな配慮を前提にライフサインズの新アルバム『Cardington』の絶妙な世界観を吟味しては如何でしょうか。調性など極々自然に跳越する世界観を。

2017-11-20 00:00