Scale Illusionにあらためて思うこと [サウンド解析]

音響心理学方面では知られている言葉である「Scale Illusion」とは、「音階錯覚」を意味する物であるのですが、単に複数の旋律を錯覚として捉えるだけではなく、右利き・左利き夫々各人の優位性が左右の急峻な音像変化が伴うと音高判別が左・右の優位性に同調する様に「錯覚」を生じたりするというのも実に興味深い物でもあるのです。

私の場合利き耳と利き目はどちらも「左」なのですが、目に関しては私は40代を過ぎてから片目だけが円錐角膜で乱視となってしまい、著しい視力の変化の過程で利き目が転移した経験を持ちます。左目が利き目であったのに右目になり、今ではまた左に戻っているという物であります。これを実感した時は恐ろしくなって脳腫瘍でも出来たのではないかと疑い、脳のMRI検査を受けたのですが、脳に何も異常は無いという事で今もこうして過ごしておりますが、最近では利き目の変化は起っておらず元に戻っているという訳です。

視覚の場合は英語でも次の様な

gaze、glance、look、see、stare、watch etc.

語句それぞれは「見方」の違いがあるものですが、「聴覚」の場合 hearの場合がざっくりと聞いていてlistenの方がじっくりと聴いているという違いがあり、「聞く」「聴く」をこの文中で使い分けているのもその意味通りに充てている訳です。実際にはそうした細かい点など気にせずに用いている人も多いかと思いますが、視覚に較べて聴覚がどちらかというと軽んじられるのは言葉の字義という側面にも表れる顕著な例と謂えるかもしれません。聾唖の「聾」「唖」の違いを説明せよと言われたら医師レベル位しか理解してはいないのではないでしょうか。

扨て、音楽という物は通常我々は平均律を基盤としている音律で作られた音楽を耳にする事が圧倒的に多いのでありますが、以前にも述べた様に仮に楽曲が半音階を駆使したとしてもそれらを音程として分類してしまえば12平均律は6つの音程に括られてしまい、それらが転回するだけであり、脳知覚レベルから見れば6種の音程差を処理している簡単な芸当な訳であります。調性を遵守した体系の1曲であるならば、音程の数はもっと少なくなる訳です。ですから幼少の頃から音楽の良し悪し位は判別できてしまうのは音程の少なさ故の事にも起因するという訳です。

言語を獲得する時期の様に真摯に音に向き合っていた頃はごく自然に「listen」を相容れていた状況と言えるでしょう。処が経験を重ねて自我が芽生えてしまうと、好き嫌いが発生して、音楽とやらも惰性である程度判別出来てしまうので「listen」という状況で聽かねばならないシーンを「hear」という風に聞く人も実は少なくない事でしょう。或る意味では「聞く耳持たない」という状況にすら到っている方も少なくはないかもしれません。

己の音楽観というボキャブラリーには無い音楽というのは、己の期待感にそぐう節が現れないので興味を持つ事ができない訳です。というより、その節廻しが己の期待通りではなくとも、背景にあるハーモニーを察知していれば、ハーモニーに対して主旋律はどういう音を奏でているのか!? という興味深い察知が起って注力する事も可能なのですが、どちらかというとハーモニー感覚の稀薄な人というのは、音楽でもインストゥルメンタルは忌避する傾向が高く、主旋律に言語的に「意味」のある(言語としての意味=つまり歌詞を求める)動機を求める物です。

ですからハーモニーや和音進行やらの構成は無関係に、自身のボキャブラリーや言語的な感覚を揺さぶってくれる「詩的」な側面に拘泥し、その次にビジュアル的側面を要求するのが関の山であったりします。音楽的感覚の揺さぶりが自発的に行えない人は、他の刺戟を求めるという訳です。

音楽的に惰性に浸ってしまうという事は、調性や聴き馴れた卑近なハーモニーとやらが聴取者の耳には期待通りであり、そうである方が望ましい事なのかもしれません。その「期待通り」の響きは、音楽的な「余薫」として作用してその人の脳裡にいつまでも「偏在」し続けているのかもしれません。

音楽面の器楽的・楽理的素養を高める事は聴取能力を高める事と比較すると難しい事であるのは疑いの無い所ですが、音楽を聴く上が「脳知覚レベルが6種の音程云々〜」という素養だけで聴取できてしまう事を思えば、音楽を単に耳にするという事は難しい事でもないという事は先述の通り。その「味」を語る際、言葉でどうしても伝えなければならない場合は、言葉の重みが音楽の価値を決定付けてしまいかねません。ですから音楽的素養が浅いと文語的な部分で巧みに言いくるめる様になるという「佞口」が顕著となるのです。私が敢えて小難しい語句を嵌当するのは、そうした文語的な側面ばかりに拘泥して楽理的側面の空っぽな輩に向けたメッセージとも言えるのであります(笑)。

とはいえ、私の小難しい語句の嵌当は「佞口」に依って構成されているのではなく、楽理的な側面を語る上で単に難しい語句を充てて文章を踏みしめる様に読んでもらいたいという配慮が加味された物でもあるのですが。

音楽的素養の薄く浅い人であっても総じて高次な楽理的な素養を身に付けろとまではいいません。しかし、例えば「和声」を学ぶ上で(注:茲での「和声」はあくまでも西洋音楽の側の和声)特に重要な前提となる禁則とやらは何故そのように構築されて来ているのか!? という事位は知っておく必要があります。

通常、和声学とはソプラノ、アルト、テノール、バスという4つの声部を用いて四声体で書く事を基本とするのですが、旋律が滅茶苦茶な動きだと、その旋律の音程の動きが和声感を感じたとしても、異なる声部が重なった時に和声感を出せなくなってしまう様なケースなどに遭遇して了うことがあります。しかも、自分自身はその様に書いたつもりではなく各声部を丁寧に作り上げたとしても、全体で鳴らした時に、着想当初に想念していた旋律が掻き消されてしまい、全体の音から異なる音脈が見えて来てしまう事もあったりする物です。

「異なる音脈」とやらが全く見えて来ない様に作るのを是とする物ではないのですが、横の線が跳躍に富んだ、それこそ和音の分散の様なフレーズだったとしても、重なる他のパートも跳躍進行に富んでいたとしてもそこには落とし穴が待っていたりする訳です。そうした例を今回は「錯聴」という錯覚レベルで例示する事に。

今回の記事タイトルにもある「Scale Illusion」=音階錯覚については『音の百科事典』(丸善刊)に詳しいのですが、残念乍ら譜例や図版は用いられていないので文章だけでは読み飛ばしてしまうかもしれません。そこで今回はその音階錯覚について譜例を用意して語ってみようと思うのですが、錯覚とやらの奇怪な側面に昂奮するかの様にそれを面白可笑しく取り上げる事は致しません。あくまでも音楽面に於いて深く首肯し得る側面がある為取り上げる事なのです。

では音階錯覚という物がどういう風にして起り易い物かという事を先の『音の百科事典』を参考にし乍ら語って行く事にします。

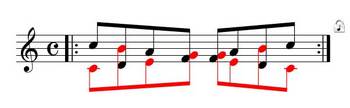

次の譜例では上段が左チャンネルにあるパートとして、下段が右チャンネルにあるパートとして記譜しております。両声部とも2拍毎に最初の1・2拍の逆行形を取って繰返す訳ですが、各声部を「横の線」として見た場合、2度音程で面なる事のない(即ち順次進行の無い線)跳躍進行(=3度以上の上・下の音程跳躍)である事は一目瞭然です。但し、「Lパート」と「Rパート」は「ド」の音がオクターヴ低い or 高い という違いである訳です。

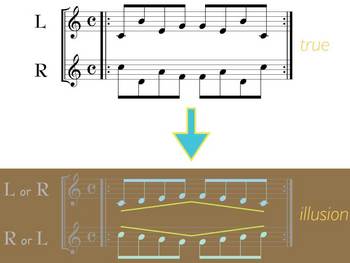

右と左でこの様な旋律を奏でているとしても、実際には次の様に二声の旋律を書いているのと同じなのであり楽譜上ではソプラノ・パートとアルト・パートのそれぞれが「交差」し合う状態になっているのは明白で、和声学的な側面からしても書き方が悪い状態であります。

とはいえ、熟考の末これら二声の旋律を捻り出して想起した状況だとして2つのパートを鳴らしてみると、結果的に次の様な「音脈」が右か左にこの様にそれぞれ強く映じる様になってしまうのです。

<

音色差が顕著であれば基に想念していた跳躍進行の線はやや強く踏み止まるかもしれませんが、各声部が似た様な音で倍音の少ない音色を用いて、さらに左右のパノラマ(パンニング)を狭めれば、「錯覚」側の音脈は即座に映じ易くなるでありましょう。

つまりはこれらの様な音脈を錯覚として脳裡に映じてしまうのであるならば、次の様に二声を書いておけば良かったとも云える訳です。熟考の末に当初想念した二声の各旋律は、単純な順次進行の上行と下行という事に括られてしまう現実を目の当たりにさせられてしまう訳ですね。喩えるなら、因数分解を知らない小学生が因数分解に依って得られる解の導出の見事さを見せ付けられてしまう様な物であるとも謂えるでしょう。

己の音楽的素養を駆使して想念したにも拘らず、いとも簡単に別の音脈を浮べてしまいかねやすい旋律を書いていたとは、なんともまあ残念な事でありましょう。最初の跳躍進行同士の旋律を折角考えた所でこれらの当初想起した旋律を作品的に維持する事は難しく(作り直した方がマシ)、結果的に2種類の順次進行が鳴っている状況であるならば前掲の様な2声の反行し合う順次進行で書く事が如何に自然なのか、という事があらためてお判りいただけるかと思います。

つまり、捻くり出して考えた跳躍に富んだ音程であったとしても、それに重なる声部の線に依っては、旋律そのものが持つ跳躍に富んだハーモニーの素因など近接し合う音程にいとも簡単に掻き消されているという状況を見せ付けられてしまっている訳です。

「illlusion」側で得られた音脈は孰れも順次進行の線ですが、テノールとバスの与え方次第で幾らでも音楽の雰囲気など変える事も出来る訳です。結果的に「和声的」な世界観の完結などまだまだ程遠く、元々の旋律が幾ら跳躍に富んでいたとしてもそれらは他の声部との「近接的な音程」で掻き消されて了い、順次進行の線の前に跳躍進行に依る安易な和声的空間は和声的余薫を残す事なく横の線に捉われる。つまり他の声部も夫々共に旋律的に動いている事で和声空間の安定性は本来存在してほしい和声的な構成音の在り方を阻碍した分散フレーズであるだけで、和声として聳える程の存在感が無い。それでいて「対位法的」に独立した線として演出させる事が如何に大事か!? という側面も深く首肯させられる一例なのです。

ブログ内検索をかけて貰えれば判りますが、例えばジェントル・ジャイアントのケリー・ミネアーの巧みな「別の音脈」を聴こえさせるのは、他の声部を跨いで紡いで行くからであり、そうして紡ぐ事で音脈の難しさ&高次な響きの演出が暗示となっているのでありまして、それは錯聴ではありません。

この様に、音階錯覚という例から和声法・和声学という側面を鑑みると、その体系が単に西洋音楽という音楽観を作り出す為に構築されただけの物ではない、人間の知覚に背く事なく構築されていった訳ですね。しかしその背景に科学的考察が全く無かった訳ではなく、時代を追う毎に音楽も亦科学や他の学問を利用して発展した訳であります。

私の場合利き耳と利き目はどちらも「左」なのですが、目に関しては私は40代を過ぎてから片目だけが円錐角膜で乱視となってしまい、著しい視力の変化の過程で利き目が転移した経験を持ちます。左目が利き目であったのに右目になり、今ではまた左に戻っているという物であります。これを実感した時は恐ろしくなって脳腫瘍でも出来たのではないかと疑い、脳のMRI検査を受けたのですが、脳に何も異常は無いという事で今もこうして過ごしておりますが、最近では利き目の変化は起っておらず元に戻っているという訳です。

視覚の場合は英語でも次の様な

gaze、glance、look、see、stare、watch etc.

語句それぞれは「見方」の違いがあるものですが、「聴覚」の場合 hearの場合がざっくりと聞いていてlistenの方がじっくりと聴いているという違いがあり、「聞く」「聴く」をこの文中で使い分けているのもその意味通りに充てている訳です。実際にはそうした細かい点など気にせずに用いている人も多いかと思いますが、視覚に較べて聴覚がどちらかというと軽んじられるのは言葉の字義という側面にも表れる顕著な例と謂えるかもしれません。聾唖の「聾」「唖」の違いを説明せよと言われたら医師レベル位しか理解してはいないのではないでしょうか。

扨て、音楽という物は通常我々は平均律を基盤としている音律で作られた音楽を耳にする事が圧倒的に多いのでありますが、以前にも述べた様に仮に楽曲が半音階を駆使したとしてもそれらを音程として分類してしまえば12平均律は6つの音程に括られてしまい、それらが転回するだけであり、脳知覚レベルから見れば6種の音程差を処理している簡単な芸当な訳であります。調性を遵守した体系の1曲であるならば、音程の数はもっと少なくなる訳です。ですから幼少の頃から音楽の良し悪し位は判別できてしまうのは音程の少なさ故の事にも起因するという訳です。

言語を獲得する時期の様に真摯に音に向き合っていた頃はごく自然に「listen」を相容れていた状況と言えるでしょう。処が経験を重ねて自我が芽生えてしまうと、好き嫌いが発生して、音楽とやらも惰性である程度判別出来てしまうので「listen」という状況で聽かねばならないシーンを「hear」という風に聞く人も実は少なくない事でしょう。或る意味では「聞く耳持たない」という状況にすら到っている方も少なくはないかもしれません。

己の音楽観というボキャブラリーには無い音楽というのは、己の期待感にそぐう節が現れないので興味を持つ事ができない訳です。というより、その節廻しが己の期待通りではなくとも、背景にあるハーモニーを察知していれば、ハーモニーに対して主旋律はどういう音を奏でているのか!? という興味深い察知が起って注力する事も可能なのですが、どちらかというとハーモニー感覚の稀薄な人というのは、音楽でもインストゥルメンタルは忌避する傾向が高く、主旋律に言語的に「意味」のある(言語としての意味=つまり歌詞を求める)動機を求める物です。

ですからハーモニーや和音進行やらの構成は無関係に、自身のボキャブラリーや言語的な感覚を揺さぶってくれる「詩的」な側面に拘泥し、その次にビジュアル的側面を要求するのが関の山であったりします。音楽的感覚の揺さぶりが自発的に行えない人は、他の刺戟を求めるという訳です。

音楽的に惰性に浸ってしまうという事は、調性や聴き馴れた卑近なハーモニーとやらが聴取者の耳には期待通りであり、そうである方が望ましい事なのかもしれません。その「期待通り」の響きは、音楽的な「余薫」として作用してその人の脳裡にいつまでも「偏在」し続けているのかもしれません。

音楽面の器楽的・楽理的素養を高める事は聴取能力を高める事と比較すると難しい事であるのは疑いの無い所ですが、音楽を聴く上が「脳知覚レベルが6種の音程云々〜」という素養だけで聴取できてしまう事を思えば、音楽を単に耳にするという事は難しい事でもないという事は先述の通り。その「味」を語る際、言葉でどうしても伝えなければならない場合は、言葉の重みが音楽の価値を決定付けてしまいかねません。ですから音楽的素養が浅いと文語的な部分で巧みに言いくるめる様になるという「佞口」が顕著となるのです。私が敢えて小難しい語句を嵌当するのは、そうした文語的な側面ばかりに拘泥して楽理的側面の空っぽな輩に向けたメッセージとも言えるのであります(笑)。

とはいえ、私の小難しい語句の嵌当は「佞口」に依って構成されているのではなく、楽理的な側面を語る上で単に難しい語句を充てて文章を踏みしめる様に読んでもらいたいという配慮が加味された物でもあるのですが。

音楽的素養の薄く浅い人であっても総じて高次な楽理的な素養を身に付けろとまではいいません。しかし、例えば「和声」を学ぶ上で(注:茲での「和声」はあくまでも西洋音楽の側の和声)特に重要な前提となる禁則とやらは何故そのように構築されて来ているのか!? という事位は知っておく必要があります。

通常、和声学とはソプラノ、アルト、テノール、バスという4つの声部を用いて四声体で書く事を基本とするのですが、旋律が滅茶苦茶な動きだと、その旋律の音程の動きが和声感を感じたとしても、異なる声部が重なった時に和声感を出せなくなってしまう様なケースなどに遭遇して了うことがあります。しかも、自分自身はその様に書いたつもりではなく各声部を丁寧に作り上げたとしても、全体で鳴らした時に、着想当初に想念していた旋律が掻き消されてしまい、全体の音から異なる音脈が見えて来てしまう事もあったりする物です。

「異なる音脈」とやらが全く見えて来ない様に作るのを是とする物ではないのですが、横の線が跳躍に富んだ、それこそ和音の分散の様なフレーズだったとしても、重なる他のパートも跳躍進行に富んでいたとしてもそこには落とし穴が待っていたりする訳です。そうした例を今回は「錯聴」という錯覚レベルで例示する事に。

今回の記事タイトルにもある「Scale Illusion」=音階錯覚については『音の百科事典』(丸善刊)に詳しいのですが、残念乍ら譜例や図版は用いられていないので文章だけでは読み飛ばしてしまうかもしれません。そこで今回はその音階錯覚について譜例を用意して語ってみようと思うのですが、錯覚とやらの奇怪な側面に昂奮するかの様にそれを面白可笑しく取り上げる事は致しません。あくまでも音楽面に於いて深く首肯し得る側面がある為取り上げる事なのです。

では音階錯覚という物がどういう風にして起り易い物かという事を先の『音の百科事典』を参考にし乍ら語って行く事にします。

次の譜例では上段が左チャンネルにあるパートとして、下段が右チャンネルにあるパートとして記譜しております。両声部とも2拍毎に最初の1・2拍の逆行形を取って繰返す訳ですが、各声部を「横の線」として見た場合、2度音程で面なる事のない(即ち順次進行の無い線)跳躍進行(=3度以上の上・下の音程跳躍)である事は一目瞭然です。但し、「Lパート」と「Rパート」は「ド」の音がオクターヴ低い or 高い という違いである訳です。

右と左でこの様な旋律を奏でているとしても、実際には次の様に二声の旋律を書いているのと同じなのであり楽譜上ではソプラノ・パートとアルト・パートのそれぞれが「交差」し合う状態になっているのは明白で、和声学的な側面からしても書き方が悪い状態であります。

とはいえ、熟考の末これら二声の旋律を捻り出して想起した状況だとして2つのパートを鳴らしてみると、結果的に次の様な「音脈」が右か左にこの様にそれぞれ強く映じる様になってしまうのです。

<

音色差が顕著であれば基に想念していた跳躍進行の線はやや強く踏み止まるかもしれませんが、各声部が似た様な音で倍音の少ない音色を用いて、さらに左右のパノラマ(パンニング)を狭めれば、「錯覚」側の音脈は即座に映じ易くなるでありましょう。

つまりはこれらの様な音脈を錯覚として脳裡に映じてしまうのであるならば、次の様に二声を書いておけば良かったとも云える訳です。熟考の末に当初想念した二声の各旋律は、単純な順次進行の上行と下行という事に括られてしまう現実を目の当たりにさせられてしまう訳ですね。喩えるなら、因数分解を知らない小学生が因数分解に依って得られる解の導出の見事さを見せ付けられてしまう様な物であるとも謂えるでしょう。

己の音楽的素養を駆使して想念したにも拘らず、いとも簡単に別の音脈を浮べてしまいかねやすい旋律を書いていたとは、なんともまあ残念な事でありましょう。最初の跳躍進行同士の旋律を折角考えた所でこれらの当初想起した旋律を作品的に維持する事は難しく(作り直した方がマシ)、結果的に2種類の順次進行が鳴っている状況であるならば前掲の様な2声の反行し合う順次進行で書く事が如何に自然なのか、という事があらためてお判りいただけるかと思います。

つまり、捻くり出して考えた跳躍に富んだ音程であったとしても、それに重なる声部の線に依っては、旋律そのものが持つ跳躍に富んだハーモニーの素因など近接し合う音程にいとも簡単に掻き消されているという状況を見せ付けられてしまっている訳です。

「illlusion」側で得られた音脈は孰れも順次進行の線ですが、テノールとバスの与え方次第で幾らでも音楽の雰囲気など変える事も出来る訳です。結果的に「和声的」な世界観の完結などまだまだ程遠く、元々の旋律が幾ら跳躍に富んでいたとしてもそれらは他の声部との「近接的な音程」で掻き消されて了い、順次進行の線の前に跳躍進行に依る安易な和声的空間は和声的余薫を残す事なく横の線に捉われる。つまり他の声部も夫々共に旋律的に動いている事で和声空間の安定性は本来存在してほしい和声的な構成音の在り方を阻碍した分散フレーズであるだけで、和声として聳える程の存在感が無い。それでいて「対位法的」に独立した線として演出させる事が如何に大事か!? という側面も深く首肯させられる一例なのです。

ブログ内検索をかけて貰えれば判りますが、例えばジェントル・ジャイアントのケリー・ミネアーの巧みな「別の音脈」を聴こえさせるのは、他の声部を跨いで紡いで行くからであり、そうして紡ぐ事で音脈の難しさ&高次な響きの演出が暗示となっているのでありまして、それは錯聴ではありません。

この様に、音階錯覚という例から和声法・和声学という側面を鑑みると、その体系が単に西洋音楽という音楽観を作り出す為に構築されただけの物ではない、人間の知覚に背く事なく構築されていった訳ですね。しかしその背景に科学的考察が全く無かった訳ではなく、時代を追う毎に音楽も亦科学や他の学問を利用して発展した訳であります。

2015-05-27 16:00