スティーリー・ダン『緑のイヤリング』にバップ・フレーズを適用 [AOR]

今回は、バップ・フレーズ構築の為の続きとなるので、前回申していた様に今回は「Ⅱ ─ Ⅰ」進行に於てそのプロセスをどのように「解体」するか!? という所に主眼を置いて語って行く事になりますが、その「解体」が意味するものは、今回の記事タイトルからも読み取れる様にバップ・アプローチで静的な和音進行に対して和音進行の動的転がりを強めた物にするためのアプローチという事を語る事になるのです。

通常「Ⅱ ─ Ⅰ」進行というのはとても旋法的に感じるもので、機能和声でのトニック、サブドミナント、ドミナントという起承転結とも言えるメリハリのはっきりした進行とは異なる情感を持っています。

今でこそ「Ⅴ ─ Ⅰ」進行というのがありふれている物ですが、西洋音楽とて実はⅤ ─ Ⅰ進行が主流になったのは16世紀辺りの事なのでして、それ以前は「Ⅱ ─ Ⅰ」進行が主流だったのですから今を思えばあらためて驚きを禁じ得ない物でしょう。そして主旋律が導音から6度音に進行してから主音に解決するという「ランディーニ終止」という用法があったのもそうした前時代の用法だった訳でして、茫洋とする雰囲気を相容れない様な感覚に陥るとすれば、それはまだまだ音楽を体得するに当って熟達に程遠い状況にあるのかもしれません。

「Ⅱ ─ Ⅰ」という進行は旋法的であるため、世俗的で民俗的な節廻しの曲などでは多く遭遇する事でしょう。とはいえこの進行が総じて民族的に聴こえるとか理解してしまうようでは余りに近視眼的な理解でありまして、こうした進行の魅力というのは「Ⅴ」という和音の響きがあまりに仰々しく卑近だから避けられる訳です。「Ⅴ」の先が判るものだから、ありふれた劇のストーリーを推察するに容易く感じてしまう様に聴き手の感覚が陥っている為、それを避けたくなるという欲求が一因である事でしょう。

今回はそうした「Ⅱ ─ Ⅰ」進行に於て、所謂ジャズ的しかもバップ的解釈にて進行内にバップ的解釈のアプローチを採ったらどの様に聴こえるのか!? という事を例示する為にスティーリー・ダンのアルバム『The Royal Scam(邦題:幻想の摩天楼)』収録の「Green Earrings(邦題:緑のイヤリング)」を取り上げる事にしたのです。

他にも顕著な例を挙げれば、ポピュラー音楽界隈ではCharさんのデビュー・ソロ・アルバム収録の「Shinin' You, Shinin' Day」などはDm9(11)→C△7(Key=C、ハ長調)という進行が顕著であり、これこそ「Ⅱ ─ Ⅰ進行」の最たる例でもあるでしょう。但し「Shinin' You〜」の「Ⅱ」は「Ⅰ on Ⅱ」いわばⅠに対しての2度ベースっぽい響きでもあるのですが、体系には「Ⅱ ─ Ⅰ」に括られても不思議ではない物です。

とはいえ、先のスティーリー・ダンの「Green Earrings」の本題ではそうした進行が現れませんが、エリオット・ランドールのギター・ソロ部分にあるので、それをピックアップしようかと思います。ギター・ソロは中盤部に、インプロヴァイズではないギター用の音価の長いブリッジ用のメロディ後にインプロヴァイズ用のギター・ソロ専用の楽節があり、そして本テーマ同一コード進行でのギター・ソロがあり一旦歌が入り、さらに曲のフェード・アウトまで3回目のギター・ソロがあるという楽曲構造なのですが、今回取り上げるのは、ギター・ソロ専用のパターン部分の箇所となります。

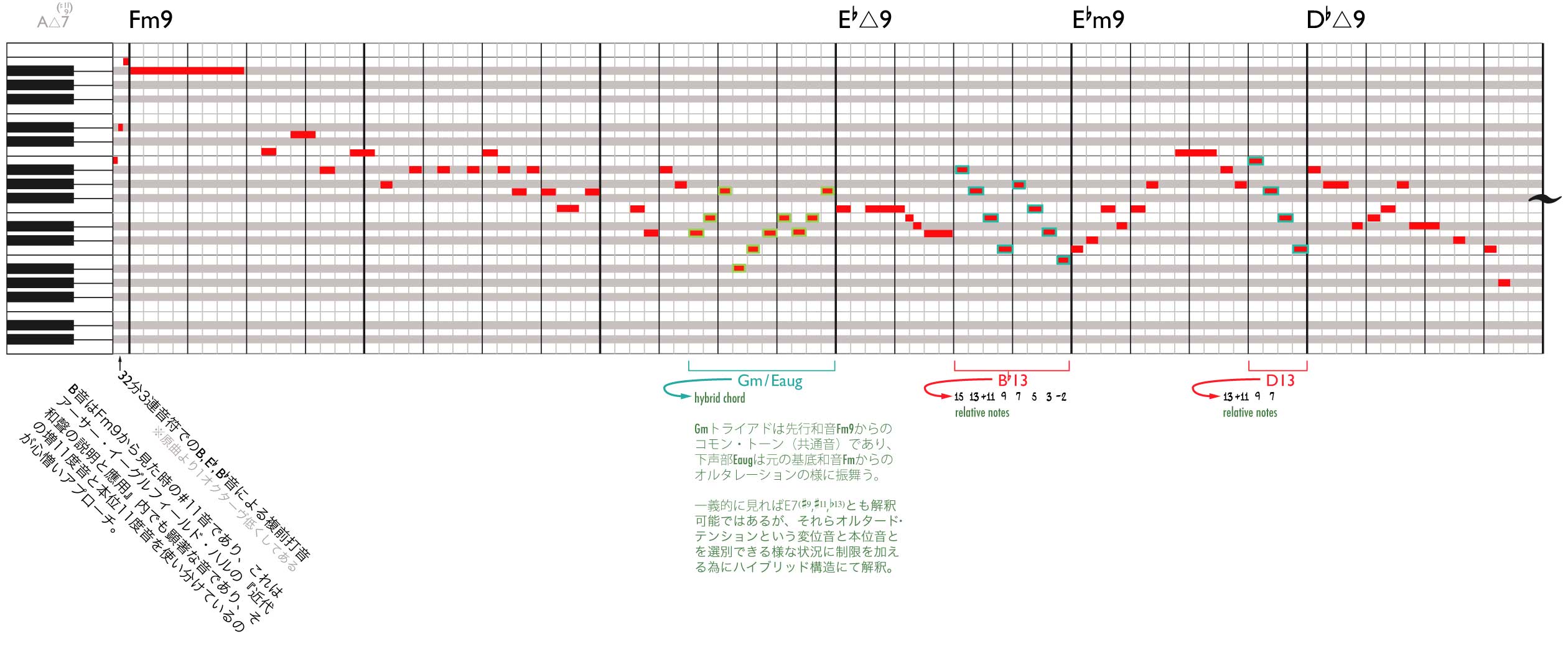

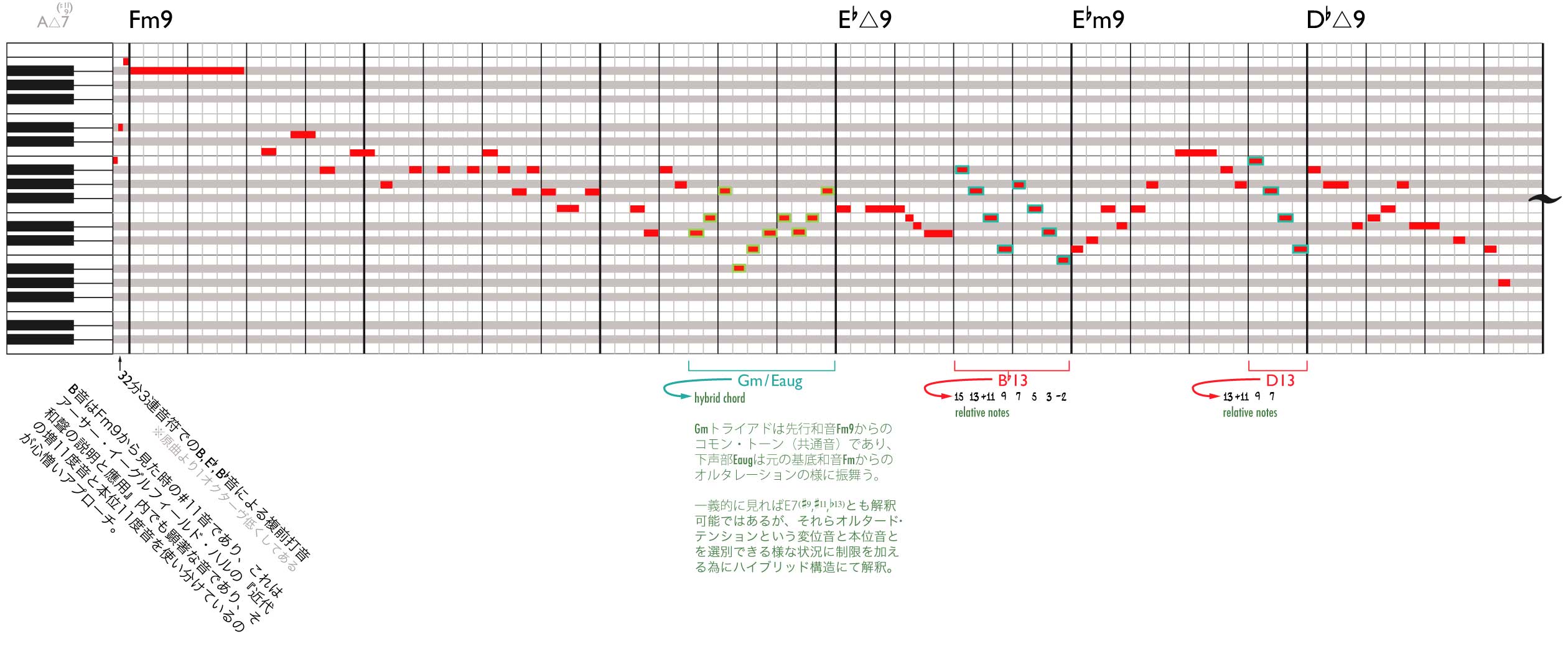

その当該箇所は32分3連音符に依る複前打音のピッキング・ハーモニクスで入って来るので直ぐにお判りになる事でしょうが、そこから取り敢えずは今回6小節部分を抜萃して、原曲のエリオット・ランドールのギター・ソロのフレーズを使い乍ら、一部の後続和音進行時に向けてフレージングを変えつつ、そのプロセスは大別して3つのアプローチを示しているというのが今回の内容です。デモは実際のそれより1オクターヴ低く奏しているのでご容赦を。図版のピアノ・ロールにてそれらの当該部分を図示しているので参照されたし。

扨て、それら3種のアプローチの内の1番目のアプローチはバップ的アプローチというより、複調を視野に入れたアプローチであり、元の和音の共通音とオルタレーションを共存させてバイトーナル和音として見立てるアプローチですが、こちらは説明が少々厄介になるので後回しにして、2&3番目に出て来るバップ解釈のアプローチから先ず説明をしていこうかと思います。

2番目のバップ・アプローチは4小節目「E♭△9」の小節の3〜4小節目に現れています。今回のバップ的アプローチは濱瀬元彦著『チャーリー・パーカーの技法』をご存知の方なら直ぐにお判りになる方法でありましょう。とはいえ少々説明はしておきますが注意すべき点は後続和音に対して「五度下方進行」する様に仮想的に「B♭13」という13度の和音を充ててフレージングする、という事です。この13度音を用いるそれは勿論先の濱瀬元彦の著書に詳述されておりますが、つまりは爰に仮想的に「B♭13」というドミナント7thコードを基底和音として持ち9・11・13度音を附与した13度和音を想起しつつ、ルート音(仮想的なB♭音側のルート音=すなわちB♭音)を15度音と見做した上で、その想起した和音構造の分散和音を15・13・11・9・7・5・3・・・という風に繋げているというのがこのアプローチの最たる特徴である訳です。

扨てそうすると、最後には「1」であるB♭音に行き着く筈ですが、私は後続和音の事を考えてそのB♭音に対してオルタレーションをさせる様にして「3〜1度間」の音程を「砕き」ます。すると、そのまま漸次分散フレーズでアプローチを採っていれば3〜1度間であるD〜B♭音という風にランディング(着地)して行く筈ですが、私はB♭音にそのまま着地するのを卑近な物と捉えて、その音程を「砕く」のです。ですから、♭2という音脈、すなわちC♭音に着地して後続和音のドリアンの特性音となるE♭m9上の第6音C音に連結させているのです。

3番目のアプローチは5小節目のE♭m9上の4拍目に現れます。後続和音が「D♭△9」である為、その半音上から仮想的にドミナント7th系統の和音を想起する事になるので「D13」を充てます。先の2番目のアプローチと同様に考えればD13の15度音=すなわち根音から入って来て良い筈ですが、私は13度音から入っています。それは何故か!? という事を先ず語っておく事にしましょう。

直前の3拍目に現れるA♭音がフックとなると考えて貰えば良いのですが、これが仮想的な和音に対してのスイッチだと思ってもらえれば良いのです。仮想的な和音というのはD13なのですから、その対蹠関係(トライトーンを共有し合う和音=つまり裏コードにある音度)にある三全音=即ちD音とA♭音を同義的に考える事で、分散フレーズを15・13・11・9…と進める時の15度を三全音置換させている訳です。そうする事に依って、A♭音の先行するC音との長三度という全音階的(ダイアトニック)な協和音程に揺さぶりをかける事に等しくなりそれが恰もオルタレーションし乍ら動機のキッカケとなってD13の13度音であるB音(独名:H音)から転がる様になっているという訳です。即ちその分散フレーズの4拍目を見れば13・+11・9・7というD13の分散フレーズを奏しているという事が確認できるという訳です。

特にこの3番目のアプローチに依るバップ・フレーズの導出に顕著な部分は、E♭m9を見て単に一義的にモード・スケールを充てただけでは得られないアウトサイドな音脈が生まれている事は明々白々です。つまり逸脱感は強いのですが、その逸脱感は忌避すべき程理に適っていない様な音に聴こえるでしょうか!? そういう風には聴こえない筈です。変形されて次に着地しようとしているという感はお判りいただけるでしょう。この箇所での基底和音はE♭mなのですから、その和音上でh・g・eという音が生ずるというのは通常のモード・スケール嵌当ではなかなか遭遇しない事でありましょう。然しこれも亦バップ的アプローチの一つなのであります。

これら2種類のバップ・アプローチの違いは、2番目の方は後続和音に対して「五度下方進行」を想起していて、3番目の方のアプローチは後続和音に対して「短二度下方」として用いているという事が判ります。脈絡としてはもっと薄い三度/六度や二度平行進行をドミナント7thコードを使っても出来ますが、茲迄説明すればよもやそれらは濱瀬元彦著『チャーリー・パーカーの技法』で詳しく学ばれる方が宜しいでしょう。

扨て、漸く爰で1番目のアプローチ、つまり複調的アプローチについて語る事になるので、先のバップ・アプローチとは趣を異にする物であるという事は念を押しておきたい所です。

この1番目のアプローチも勿論後続和音を配慮しているのですが、先行和音の「余薫」も重要視したアプローチなのです。

先行和音というのはFm9なのですが、このFm9というコード内で強く響いて奏される11th音であるB♭音を手掛かりとして一望すると、Fm9(11)とも和声的には解釈できますが、その和音に包含されるという形で「Gmトライアド」があるという風に考える事にします。このGmトライアドは「余薫」の材料として使うのです。

一方、Fm9での基底和音は「Fmトライアド」。これが変形して「Eaug」になったと想起してみましょうか。その時点でこれらの想起は上声部に「Gm」下声部に「Eaug」というハイブリッドな解釈が生じている訳です。

その上で、下声部Eaug由来のモード・スケールを充てるのも由、上声部ではGm由来の音を充てるのも由、それら両方を単純に抜萃すれば、「e、gis、his、d、g、b」という6音が生じる事となり、特にそれ以上音を増やす事なく、今回はこれらの分散を羅列しているフレージングをしています。

このハイブリッド和音は「E7(#9、#11、♭13)」と見立てる事も可能ですが、こうしたコード表記をした場合、オルタード・テンションを重視してくれるばかりか、本来なら必要の無い5th音を奏される可能性を秘めてしまいます。ジャズに馴れた人なら増11度:完全五度や完全五度:短13度で生ずる短二度/長七度の音程を好むので、茲では不要(augの増五度は♭13thとして捉えてほしくない)の解釈である為、ドミナント7thコードの表記を敢えて避けているのです。

私が今回示しているアプローチではありませんが、SDの『Alive in America』収録の「緑のイヤリング」でのドリュー・ジングに依るソロは、基のⅡ ─ Ⅰ進行とは別の脈由来を香らせるドミナント7th系統を匂わせるオルタレーションとして聴こえるので(同箇所Fm9の3小節目4拍目はB♭7を想起。これはFm9の四度上に本来のモード・スケールに位置する同位和音の音脈つまり同主調の音脈の投影法を利用してB♭13は長属系として変形させたクロマッティックなフレージングをさせている)、そうした所からアレンジするかのように聴き比べても面白いかもしれません。

私が今回示しているアプローチではありませんが、SDの『Alive in America』収録の「緑のイヤリング」でのドリュー・ジングに依るソロは、基のⅡ ─ Ⅰ進行とは別の脈由来を香らせるドミナント7th系統を匂わせるオルタレーションとして聴こえるので(同箇所Fm9の3小節目4拍目はB♭7を想起。これはFm9の四度上に本来のモード・スケールに位置する同位和音の音脈つまり同主調の音脈の投影法を利用してB♭13は長属系として変形させたクロマッティックなフレージングをさせている)、そうした所からアレンジするかのように聴き比べても面白いかもしれません。

とはいえ、オルガンの音(クレジットにあるフェイゲンの弾くシンセとやらはおそらくファルフィサだと思われる)が、3度音程の二声でE♭とD音周辺をハーモナイズさせているので、Gm/Eaugは激しくフェイゲンのオルガンのE♭音とD音とぶつかる事になるのですが、実は和声的にスーパー・インポーズさせても複調的に聴こえるだけで違和感は非常に少なく響く物です。

今回のデモの最初の6小節はこの当該部分で和声的なスーパー・インポーズをさせずに単なるフレージングでGm/Eaugを想起したアプローチのものと、次の6小節ではこの当該部分に和声的にスーパー・インポーズさせた上で同じアプローチを奏しているというバージョンに分けており、特にスーパー・インポーズの方ではその「複調的」要素が非常に高まっているので、和声的にスーパー・インポーズとして充てた時の複調感と、単なる複調を視野に入れたフレージングのそれらの違いと和声的な「重み」がどれほど違うのかという事を実感できるでしょう。

そういう訳で既に知られた楽曲内にてビバップのアプローチをどのようにして活かす或いは反映させる事が出来るのか!? という事は大体お判りいただけた事かと思います。この手のフレーズを延々繰返せば、コード進行は静的であるにも拘らずフレージングに和音進行的弾みが付く様に聴こえるのはこういう事なのかとあらためて実感出来る事とも思います。そのフレージングの「弾み感」が自身の感情の中で転がり感とやらが理解できない人は、おそらく何のジャズを聴いてもフレーズを追えずに聞き逃している事だと思います。熟達には程遠いその手の感覚の人がよもやバップ・フレーズの追究を心に抱いているとは考えにくいとは思いますが(笑)、バップ・フレーズ中の「転がり勾配」が意味する物はお判りいただけたかと思います。

楽理的な話題は扨置き今回スティーリー・ダン関連に於て改めて判った事があります。この話題を引き合いに出すに際して私はSDのアルバム『幻想の摩天楼』のCDを取り出したのですが、歌詞やアルバム全体のメンバーのクレジットはあるものの曲毎のクレジットは用意されておらず、

「それなら私は何故このドラムがバーナード・パーディーでベースがチャック・レイニーでギターがエリオット・ランドールという事を知っているのだろう!?」

と自問自答を始めた訳です(笑)。嘗て読んだ手許には無い音楽雑誌の記事に依拠する情報なのであろうか!? 將又ブライアン・スィート著『スティーリー・ダン リーリング・イン・ジ・イヤーズ』から読み取った情報だったであろうか!? と記憶を遡る訳です。

処が先のブライアン・スィートの著書ではそれほど克明に「緑のイヤリング」について書かれている訳でもなく色々漁っていたら、SDのベスト・アルバム「Gold」にそのクレジットを確認する事が出来るという訳です。この微かな記憶が曲を演奏するメンバーと結び付いていた事を知ったのですが、「Gold」のライナーを覗くのは20年以上時が経過しているのではないか!? と思える位過去の事でありまして、90年代前半位までの事を追懐した次第です。

処が先のブライアン・スィートの著書ではそれほど克明に「緑のイヤリング」について書かれている訳でもなく色々漁っていたら、SDのベスト・アルバム「Gold」にそのクレジットを確認する事が出来るという訳です。この微かな記憶が曲を演奏するメンバーと結び付いていた事を知ったのですが、「Gold」のライナーを覗くのは20年以上時が経過しているのではないか!? と思える位過去の事でありまして、90年代前半位までの事を追懐した次第です。

当時発売されていたCD黎明期の頃の「幻想の摩天楼」というのは、アルバム全体のほんの僅かなピーク・サンプルに対してクリッピングしない様に、おそるおそる音源全体のゲインを下げていただけの物が多く、細かな音が埋没している音が黎明期CDには多く、「Gold」収録では若干音質が高いのが当時の嗜みの一つでもありました。無論最近のマスタリングでは相当改善されており、細かな音の再現や各楽器の分離感、各楽器との間隙を縫う様にして存在が新たに判る残響感、音全体の明澄感がかなりアップしており、特にCD黎明期の頃の物と比較するとSDのみならず多くのCDはインター・サンプル・クリップを回避可能なリミッティングやEBU-R128やラウドネス・メーターの指針が定義される様になる頃には方法論が業界内で広く整備される事となった様で、音の改善ぶりには目を瞠るモノがあります。

私がSDのアルバムで一番好きなのは『うそつきケイティ』なのですが、アルバム全体の曲をとにかく能く聴いたという点で言うと『幻想の摩天楼』と言える位、思い入れはある物なので、音の改善点とやらが自身のイメージの誇張で変った様に感じているだけではないという所は強調しておきたい所だと思います。

本アルバムはフェイゲン待望のベーゼンドルファーのピアノで録音された物で「Sign in Stranger」ではそのピアノの良さが随所に表れる物で、黎明期のCDでもベーゼンの音の良さは出ているものの、それを軽く凌駕する現今のマスタリングはやはり凄いものがあり、CDもまだまだ捨てたモノではないと思う事頻りです。

猶、今回デモに用いたローズのエフェクトは少々注意を払った点がありまして、ローズに対してシリーズ(直列)に噛ましているエフェクトはコンプレッサーとEQとトレモロであります。それに対してフェイザーとコーラスはパラレル(並列)に接続しているのです。これらパラレルは夫々がパラレルなのでフェイザーとコーラスが直列になっている訳ではなく、元のローズから2つ分配されるルーティングという事です。

また、こうしたパラレル・ルーティングの状況では特に空間系エフェクトの場合、重畳し合う事になるそれらのトラックの低域を軽減してやらないと、特にデジタル録音の場合はアンサンブルにこびりついてしまう様な「圧」をまとってアンサンブル全体の余計な音量感を増してしまいがちなのでパラレル経路の方はHPFで低域をカットして遣る必要があるというのが重要です。私の場合は交流電源周波数×2倍の値から下をカットする様にHPFをセットしてその後コーラスを掛けているのですが、フェイザーの場合HPFを噛ますのはフェイザーの後段である所が注意点です。

概して、多くのトラックをそれほど用いていないにも拘らずアンサンブル全体の音量レベルが上がり過ぎてしまい、下げると極端になってしまい二進も三進も行かない様な状況にある場合、各トラックの低域カットを等閑にしている事が往々にしてある事と思います。こうした各トラックの「圧」が寄せ集まってアンサンブルを蠢くこびりついてしまう不要な音量感と圧迫感を増す事になりかねないので注意が必要という事であります。

猶、今回のグリーン・イヤリングスのギター・ソロにおいて非常に重要な音は、ピッキング・ハーモニクス直後であるピアノ・ロール1小節目3拍目のC音は実際にはC音の直後H音(英名=B音)にスライドさせている所に注意が必要です。複前打音由来の音との整合性を装飾的にまぶしている訳ですね。

通常「Ⅱ ─ Ⅰ」進行というのはとても旋法的に感じるもので、機能和声でのトニック、サブドミナント、ドミナントという起承転結とも言えるメリハリのはっきりした進行とは異なる情感を持っています。

今でこそ「Ⅴ ─ Ⅰ」進行というのがありふれている物ですが、西洋音楽とて実はⅤ ─ Ⅰ進行が主流になったのは16世紀辺りの事なのでして、それ以前は「Ⅱ ─ Ⅰ」進行が主流だったのですから今を思えばあらためて驚きを禁じ得ない物でしょう。そして主旋律が導音から6度音に進行してから主音に解決するという「ランディーニ終止」という用法があったのもそうした前時代の用法だった訳でして、茫洋とする雰囲気を相容れない様な感覚に陥るとすれば、それはまだまだ音楽を体得するに当って熟達に程遠い状況にあるのかもしれません。

「Ⅱ ─ Ⅰ」という進行は旋法的であるため、世俗的で民俗的な節廻しの曲などでは多く遭遇する事でしょう。とはいえこの進行が総じて民族的に聴こえるとか理解してしまうようでは余りに近視眼的な理解でありまして、こうした進行の魅力というのは「Ⅴ」という和音の響きがあまりに仰々しく卑近だから避けられる訳です。「Ⅴ」の先が判るものだから、ありふれた劇のストーリーを推察するに容易く感じてしまう様に聴き手の感覚が陥っている為、それを避けたくなるという欲求が一因である事でしょう。

今回はそうした「Ⅱ ─ Ⅰ」進行に於て、所謂ジャズ的しかもバップ的解釈にて進行内にバップ的解釈のアプローチを採ったらどの様に聴こえるのか!? という事を例示する為にスティーリー・ダンのアルバム『The Royal Scam(邦題:幻想の摩天楼)』収録の「Green Earrings(邦題:緑のイヤリング)」を取り上げる事にしたのです。

他にも顕著な例を挙げれば、ポピュラー音楽界隈ではCharさんのデビュー・ソロ・アルバム収録の「Shinin' You, Shinin' Day」などはDm9(11)→C△7(Key=C、ハ長調)という進行が顕著であり、これこそ「Ⅱ ─ Ⅰ進行」の最たる例でもあるでしょう。但し「Shinin' You〜」の「Ⅱ」は「Ⅰ on Ⅱ」いわばⅠに対しての2度ベースっぽい響きでもあるのですが、体系には「Ⅱ ─ Ⅰ」に括られても不思議ではない物です。

とはいえ、先のスティーリー・ダンの「Green Earrings」の本題ではそうした進行が現れませんが、エリオット・ランドールのギター・ソロ部分にあるので、それをピックアップしようかと思います。ギター・ソロは中盤部に、インプロヴァイズではないギター用の音価の長いブリッジ用のメロディ後にインプロヴァイズ用のギター・ソロ専用の楽節があり、そして本テーマ同一コード進行でのギター・ソロがあり一旦歌が入り、さらに曲のフェード・アウトまで3回目のギター・ソロがあるという楽曲構造なのですが、今回取り上げるのは、ギター・ソロ専用のパターン部分の箇所となります。

その当該箇所は32分3連音符に依る複前打音のピッキング・ハーモニクスで入って来るので直ぐにお判りになる事でしょうが、そこから取り敢えずは今回6小節部分を抜萃して、原曲のエリオット・ランドールのギター・ソロのフレーズを使い乍ら、一部の後続和音進行時に向けてフレージングを変えつつ、そのプロセスは大別して3つのアプローチを示しているというのが今回の内容です。デモは実際のそれより1オクターヴ低く奏しているのでご容赦を。図版のピアノ・ロールにてそれらの当該部分を図示しているので参照されたし。

扨て、それら3種のアプローチの内の1番目のアプローチはバップ的アプローチというより、複調を視野に入れたアプローチであり、元の和音の共通音とオルタレーションを共存させてバイトーナル和音として見立てるアプローチですが、こちらは説明が少々厄介になるので後回しにして、2&3番目に出て来るバップ解釈のアプローチから先ず説明をしていこうかと思います。

2番目のバップ・アプローチは4小節目「E♭△9」の小節の3〜4小節目に現れています。今回のバップ的アプローチは濱瀬元彦著『チャーリー・パーカーの技法』をご存知の方なら直ぐにお判りになる方法でありましょう。とはいえ少々説明はしておきますが注意すべき点は後続和音に対して「五度下方進行」する様に仮想的に「B♭13」という13度の和音を充ててフレージングする、という事です。この13度音を用いるそれは勿論先の濱瀬元彦の著書に詳述されておりますが、つまりは爰に仮想的に「B♭13」というドミナント7thコードを基底和音として持ち9・11・13度音を附与した13度和音を想起しつつ、ルート音(仮想的なB♭音側のルート音=すなわちB♭音)を15度音と見做した上で、その想起した和音構造の分散和音を15・13・11・9・7・5・3・・・という風に繋げているというのがこのアプローチの最たる特徴である訳です。

扨てそうすると、最後には「1」であるB♭音に行き着く筈ですが、私は後続和音の事を考えてそのB♭音に対してオルタレーションをさせる様にして「3〜1度間」の音程を「砕き」ます。すると、そのまま漸次分散フレーズでアプローチを採っていれば3〜1度間であるD〜B♭音という風にランディング(着地)して行く筈ですが、私はB♭音にそのまま着地するのを卑近な物と捉えて、その音程を「砕く」のです。ですから、♭2という音脈、すなわちC♭音に着地して後続和音のドリアンの特性音となるE♭m9上の第6音C音に連結させているのです。

3番目のアプローチは5小節目のE♭m9上の4拍目に現れます。後続和音が「D♭△9」である為、その半音上から仮想的にドミナント7th系統の和音を想起する事になるので「D13」を充てます。先の2番目のアプローチと同様に考えればD13の15度音=すなわち根音から入って来て良い筈ですが、私は13度音から入っています。それは何故か!? という事を先ず語っておく事にしましょう。

直前の3拍目に現れるA♭音がフックとなると考えて貰えば良いのですが、これが仮想的な和音に対してのスイッチだと思ってもらえれば良いのです。仮想的な和音というのはD13なのですから、その対蹠関係(トライトーンを共有し合う和音=つまり裏コードにある音度)にある三全音=即ちD音とA♭音を同義的に考える事で、分散フレーズを15・13・11・9…と進める時の15度を三全音置換させている訳です。そうする事に依って、A♭音の先行するC音との長三度という全音階的(ダイアトニック)な協和音程に揺さぶりをかける事に等しくなりそれが恰もオルタレーションし乍ら動機のキッカケとなってD13の13度音であるB音(独名:H音)から転がる様になっているという訳です。即ちその分散フレーズの4拍目を見れば13・+11・9・7というD13の分散フレーズを奏しているという事が確認できるという訳です。

特にこの3番目のアプローチに依るバップ・フレーズの導出に顕著な部分は、E♭m9を見て単に一義的にモード・スケールを充てただけでは得られないアウトサイドな音脈が生まれている事は明々白々です。つまり逸脱感は強いのですが、その逸脱感は忌避すべき程理に適っていない様な音に聴こえるでしょうか!? そういう風には聴こえない筈です。変形されて次に着地しようとしているという感はお判りいただけるでしょう。この箇所での基底和音はE♭mなのですから、その和音上でh・g・eという音が生ずるというのは通常のモード・スケール嵌当ではなかなか遭遇しない事でありましょう。然しこれも亦バップ的アプローチの一つなのであります。

これら2種類のバップ・アプローチの違いは、2番目の方は後続和音に対して「五度下方進行」を想起していて、3番目の方のアプローチは後続和音に対して「短二度下方」として用いているという事が判ります。脈絡としてはもっと薄い三度/六度や二度平行進行をドミナント7thコードを使っても出来ますが、茲迄説明すればよもやそれらは濱瀬元彦著『チャーリー・パーカーの技法』で詳しく学ばれる方が宜しいでしょう。

扨て、漸く爰で1番目のアプローチ、つまり複調的アプローチについて語る事になるので、先のバップ・アプローチとは趣を異にする物であるという事は念を押しておきたい所です。

この1番目のアプローチも勿論後続和音を配慮しているのですが、先行和音の「余薫」も重要視したアプローチなのです。

先行和音というのはFm9なのですが、このFm9というコード内で強く響いて奏される11th音であるB♭音を手掛かりとして一望すると、Fm9(11)とも和声的には解釈できますが、その和音に包含されるという形で「Gmトライアド」があるという風に考える事にします。このGmトライアドは「余薫」の材料として使うのです。

一方、Fm9での基底和音は「Fmトライアド」。これが変形して「Eaug」になったと想起してみましょうか。その時点でこれらの想起は上声部に「Gm」下声部に「Eaug」というハイブリッドな解釈が生じている訳です。

その上で、下声部Eaug由来のモード・スケールを充てるのも由、上声部ではGm由来の音を充てるのも由、それら両方を単純に抜萃すれば、「e、gis、his、d、g、b」という6音が生じる事となり、特にそれ以上音を増やす事なく、今回はこれらの分散を羅列しているフレージングをしています。

このハイブリッド和音は「E7(#9、#11、♭13)」と見立てる事も可能ですが、こうしたコード表記をした場合、オルタード・テンションを重視してくれるばかりか、本来なら必要の無い5th音を奏される可能性を秘めてしまいます。ジャズに馴れた人なら増11度:完全五度や完全五度:短13度で生ずる短二度/長七度の音程を好むので、茲では不要(augの増五度は♭13thとして捉えてほしくない)の解釈である為、ドミナント7thコードの表記を敢えて避けているのです。

とはいえ、オルガンの音(クレジットにあるフェイゲンの弾くシンセとやらはおそらくファルフィサだと思われる)が、3度音程の二声でE♭とD音周辺をハーモナイズさせているので、Gm/Eaugは激しくフェイゲンのオルガンのE♭音とD音とぶつかる事になるのですが、実は和声的にスーパー・インポーズさせても複調的に聴こえるだけで違和感は非常に少なく響く物です。

今回のデモの最初の6小節はこの当該部分で和声的なスーパー・インポーズをさせずに単なるフレージングでGm/Eaugを想起したアプローチのものと、次の6小節ではこの当該部分に和声的にスーパー・インポーズさせた上で同じアプローチを奏しているというバージョンに分けており、特にスーパー・インポーズの方ではその「複調的」要素が非常に高まっているので、和声的にスーパー・インポーズとして充てた時の複調感と、単なる複調を視野に入れたフレージングのそれらの違いと和声的な「重み」がどれほど違うのかという事を実感できるでしょう。

そういう訳で既に知られた楽曲内にてビバップのアプローチをどのようにして活かす或いは反映させる事が出来るのか!? という事は大体お判りいただけた事かと思います。この手のフレーズを延々繰返せば、コード進行は静的であるにも拘らずフレージングに和音進行的弾みが付く様に聴こえるのはこういう事なのかとあらためて実感出来る事とも思います。そのフレージングの「弾み感」が自身の感情の中で転がり感とやらが理解できない人は、おそらく何のジャズを聴いてもフレーズを追えずに聞き逃している事だと思います。熟達には程遠いその手の感覚の人がよもやバップ・フレーズの追究を心に抱いているとは考えにくいとは思いますが(笑)、バップ・フレーズ中の「転がり勾配」が意味する物はお判りいただけたかと思います。

楽理的な話題は扨置き今回スティーリー・ダン関連に於て改めて判った事があります。この話題を引き合いに出すに際して私はSDのアルバム『幻想の摩天楼』のCDを取り出したのですが、歌詞やアルバム全体のメンバーのクレジットはあるものの曲毎のクレジットは用意されておらず、

「それなら私は何故このドラムがバーナード・パーディーでベースがチャック・レイニーでギターがエリオット・ランドールという事を知っているのだろう!?」

と自問自答を始めた訳です(笑)。嘗て読んだ手許には無い音楽雑誌の記事に依拠する情報なのであろうか!? 將又ブライアン・スィート著『スティーリー・ダン リーリング・イン・ジ・イヤーズ』から読み取った情報だったであろうか!? と記憶を遡る訳です。

当時発売されていたCD黎明期の頃の「幻想の摩天楼」というのは、アルバム全体のほんの僅かなピーク・サンプルに対してクリッピングしない様に、おそるおそる音源全体のゲインを下げていただけの物が多く、細かな音が埋没している音が黎明期CDには多く、「Gold」収録では若干音質が高いのが当時の嗜みの一つでもありました。無論最近のマスタリングでは相当改善されており、細かな音の再現や各楽器の分離感、各楽器との間隙を縫う様にして存在が新たに判る残響感、音全体の明澄感がかなりアップしており、特にCD黎明期の頃の物と比較するとSDのみならず多くのCDはインター・サンプル・クリップを回避可能なリミッティングやEBU-R128やラウドネス・メーターの指針が定義される様になる頃には方法論が業界内で広く整備される事となった様で、音の改善ぶりには目を瞠るモノがあります。

私がSDのアルバムで一番好きなのは『うそつきケイティ』なのですが、アルバム全体の曲をとにかく能く聴いたという点で言うと『幻想の摩天楼』と言える位、思い入れはある物なので、音の改善点とやらが自身のイメージの誇張で変った様に感じているだけではないという所は強調しておきたい所だと思います。

本アルバムはフェイゲン待望のベーゼンドルファーのピアノで録音された物で「Sign in Stranger」ではそのピアノの良さが随所に表れる物で、黎明期のCDでもベーゼンの音の良さは出ているものの、それを軽く凌駕する現今のマスタリングはやはり凄いものがあり、CDもまだまだ捨てたモノではないと思う事頻りです。

猶、今回デモに用いたローズのエフェクトは少々注意を払った点がありまして、ローズに対してシリーズ(直列)に噛ましているエフェクトはコンプレッサーとEQとトレモロであります。それに対してフェイザーとコーラスはパラレル(並列)に接続しているのです。これらパラレルは夫々がパラレルなのでフェイザーとコーラスが直列になっている訳ではなく、元のローズから2つ分配されるルーティングという事です。

また、こうしたパラレル・ルーティングの状況では特に空間系エフェクトの場合、重畳し合う事になるそれらのトラックの低域を軽減してやらないと、特にデジタル録音の場合はアンサンブルにこびりついてしまう様な「圧」をまとってアンサンブル全体の余計な音量感を増してしまいがちなのでパラレル経路の方はHPFで低域をカットして遣る必要があるというのが重要です。私の場合は交流電源周波数×2倍の値から下をカットする様にHPFをセットしてその後コーラスを掛けているのですが、フェイザーの場合HPFを噛ますのはフェイザーの後段である所が注意点です。

概して、多くのトラックをそれほど用いていないにも拘らずアンサンブル全体の音量レベルが上がり過ぎてしまい、下げると極端になってしまい二進も三進も行かない様な状況にある場合、各トラックの低域カットを等閑にしている事が往々にしてある事と思います。こうした各トラックの「圧」が寄せ集まってアンサンブルを蠢くこびりついてしまう不要な音量感と圧迫感を増す事になりかねないので注意が必要という事であります。

猶、今回のグリーン・イヤリングスのギター・ソロにおいて非常に重要な音は、ピッキング・ハーモニクス直後であるピアノ・ロール1小節目3拍目のC音は実際にはC音の直後H音(英名=B音)にスライドさせている所に注意が必要です。複前打音由来の音との整合性を装飾的にまぶしている訳ですね。

2015-05-14 13:00