プログレに見る多調 [プログレ]

複調・多調。いずれも複数の調性が併存している状況にある楽曲の事を指して用いる語句でありますが、私は複調(=バイトーナル)は2つの調性の併存、多調(=ポリトーナル)は3つ以上の調性の併存の事を指すように区別して用いる様にしております。

近年の音楽理論書の類でポピュラー界隈にも視野に入れてこうした多調の世界まで言及している書物は、エッグ、カーン、ハットフィールド&ザ・ノース、ナショナル・ヘルス等で知られるカンタベリー系のキーボーディストであるデイヴ・スチュワートの著書がリットーミュージックから出版されているのでそちらを確認していただければと思います。過去にも私のブログで紹介した様に、象徴的なバイトーナル・コードの解説については逐一名称は割り当てられていないモノのきっと役に立つのではないかと思います。しかし、複調や多調に耳が馴染んでいる人は意外にも少ないのは何もプログレに限った事ではありません。こうした響きそのものを好む層は勿論存在するものの、全体的なパイから見ればかなり少数な方であります。また、単一の調性の側ばかりからそうした音楽を見つめた場合、単一の調性の枠組みで培われていた体系やらを逸脱するので、理解の浅い人はそれを是とせずに拒んでしまう様な人も存在します。

私から言わせれば、複調・多調の世界を学校教育に例えるならば高校以上の学校教育の様な物で、単一の調性の枠組みが理解できる様な物は義務教育過程の最終段階つまり中学教育の様な物として置き換える事ができるかと思います。義務教育でも大概の通り一遍の事は判ったつもりになるから、それ以上の難しい方面は敢えて選択しないという道を選ぶという事が音楽にも言える様な気がします。

プログレというジャンルの枠組みで見ると、本来なら複調・多調を楽々とこなすくらいのスキルを備え乍らも、作品として巧みに発展させる事ができずに結果的にロックという側面の体系を使って大衆に迎合してしまうバンドも大物として存在していたりします(笑)。プログレという枠組みを越える位の認知度を備えつつも実は音楽的には聴けば聴く程高次な技法が導入されておらず、うわべだけの速いフレーズや複雑怪奇な符割や拍子と演奏技術で誤摩化されてしまうのがプログレの最初の段階と言えるかもしれません。

食い付きやすいフレーズからじゃないとノリが悪く、アーティスト側もセールス方面に強欲だったりするモノだから耳の習熟が進まぬ側に迎合してしまうという悪循環。それでいてサウンド面もロックたる音でなければならぬという体系化されてしまった方面からの欲求があり、大抵はメロトロンやらオルガンを礼賛しちゃったりするのが関の山。誰もがイメージしやすい壮大なクラシカルなポリフォニーも用意せねばならなくなる時があって、近代和声ならともかく、そこから200年以上も昔に遡る様な西洋音楽をイせるかの様な方法論に則って、コンプレックすを抱えた短足&黄色い肌のお兄ちゃん達は、容姿が西洋人ばりのプレイヤーを用意して日本独自のおかしなおかしなプログレが生まれちゃったというのも昔はありましたっけ(笑)。

音楽作品を吟味する上でフィルタリングしなければいけない事というのは楽器形態やらサウンド面(エフェクト含)やら音響的な面のキャラクター、歌詞に左右されぬ事であると思えるワケで、大した和声やら演奏でもないのに速弾きが仕込まれて歌詞の内容に心酔してしまうとなると、これは真の音楽面とは別の意味で強い興味を頂いた事に違いなく、こうした聴き方で音楽を聴いているだけなのに、音楽面とやらを語る事ができぬクセして自分の好みだけは吹聴してしまうほど強烈に訴えかけようとするのは皮相浅薄な連中の悪いクセでして、これは特段プログレ連中に始まった事ではないのではありますが、プログレというジャンルがどうも崇高に見られている向きがあり、しかもテクニカルであればもうその時点で近視眼的に「プログレッシブなんちゃら」とか枕詞が付いたりしちゃうのだからタチの悪い世の中になっている現在では更なる注意喚起が必要かなと思う事しきりであります(笑)。

複調や多調というのは、単一の調性の世界ですら先述の様な誰もが通って来た様な道を今も模索している人達が欲する世界ではありません。耳の理解が進まぬ者が聴けば逸脱した音には理解不能である事には間違いないでしょう。少なくとも複調・多調の理解が及ぶ人は、そうした体系化された枠組みの中の束縛から解放されて辿り着いた人の持つ音楽の聴取能力でありまして、難しい類の和声に慣れ親しんだ人ならば間違いなく好む世界が共通してある、という事だけは知ってもらいたいと思います。

亦、そうした人達の中に於いて私の様に和声を抜粋して来る事が可能な者も生産されるというのがこうした現実なのであります。厳しい類の音世界に慣れ親しんでいる人は、その音楽を繙く事も苦労しないワケです。耳の習熟が及ばぬ頃などどんな音楽に対しても音を採る事すら難儀するという経験がどんな人にもあるとは思いますが、厳しさを知ると、通常の振る舞いを楽にさせてくれるモノであります。つまり、「音が苦」ではなく本当に音が楽に聴こえる様になるのです。だからこそ若い頃から音楽の厳しさに触れ合ってほしいワケでありまして、感受性の強い時期には既に通り一遍の「単一の調性の枠組み」という仕組みは理解しておいて厳しさを獲得する重要な時期であると私は思います。今は特にYouTubeというメディアも肯定的に利用できるワケですからこうした所から早期の段階で難しい類の音楽を臆する事なく触れ合って、私の様なレコメンドに遭遇していただければコレ幸いです(笑)。

扨て、プログレ関連の楽曲の複調・多調を見るという今回のテーマですが、UKの「Danger Money」のド頭のエレクトラ・コードだけを論ってバイトーナルだとポリトーナルだの論ずるつもりは毛頭ありません(しかもとっくの過去に語っております)。ジェントル・ジャイアント(=GG)の「Black Cat」や「Design」を引き合いに出したのは今年からでしたね。勿論それらには説明していく順序が備わっているので、そうした意図から私はこれまでレコメンドしているのですが、奇異な和声感として映る曲を今回は引き合いに出してみようかな、という試みなのです。

以前にもウォルター・ベッカーの「サーカス・マネー」関連やら最近ではドナルド・フェイゲンの「Sunken Condos」絡みでも語った時にチラッと述べておりましたが、スティーリー・ダン関連においてメジャー・コード上での♭13th音の発生というのは今に始まった事ではないので、私のブログを継続的にお読みになられている方ならもう既にお判りかと思いますが、この♭13th音の発生を、単一の調性上の特異なモード・スケール由来の音という風に見るのではなく、「他の調性」からの音という風に見た時の音という区別で見ると面白さが増すだろうと思って今回は全く別の曲を紹介するのであります。

という事で、今回引き合いに出す曲はアート・ベアーズの「Labyrinth」。ヘンリー・カウ人脈がそのままカウの前衛路線を突き進んだバンドの1stアルバム「Hopes and Fears」収録のモノですね。このアルバム収録の「Piers」も私はとても好きで、フェード・インで入って来るオルガンのクラスターは臨死状態に於けるニューロンが伝達している全ての感覚を知覚させているかの様な、死ぬ直前の疼痛も快楽も脳内麻薬もゴッタ煮状態となっている臨界状態すら思わせる様に投影してしまうのであります。武満徹の笙に依るクラスターもこの曲の通ずる様な感じを抱いている私ですが、色んな意味でこのアルバムは和声的な意味でも音楽的に深みのある側面を感じ取らざる得ない程の素晴らしいモノだと思います。

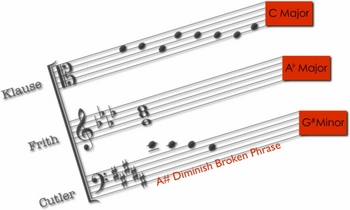

でまあ、当該曲の「Labyrinth」の多調という部分は冒頭から聴く事が出来るのでありますが、ダグマー・クラウゼがAs音(=A♭音)を唄うまで間の唄っている調域はハ調の調域であります。これを堅持して唄っているのですが、「堅持」というのは何故なのか!?

冒頭からフレッド・フリスがギターでかき鳴らしている音はA♭メジャー。その後同主調方面であるG#マイナーを弾きますが、A♭メジャー・トライアドに対してクラウゼの唄は冒頭では「F - E」と唄っているのでありまして、この「E音」がフリスのA♭メジャー・トライアドから見ると♭6th(=♭13th)音となっているのであります。

しかもクリス・カトラーのパーカッションは当てずっぽうなチューニングをしているのではなく、冒頭からA#ディミニッシュ・トライアドの分散フレーズで叩かれているんですな。これは曲が進む事によって他の音を使い分けていたりするので、A#をロ調の調域の平行短調である嬰ト短調(=G#マイナー)のII度の方向として私は調を決定付けております。

つまり、異名同音ですがA♭メジャーとG#マイナーという同主調の併存に加えてハ長調の併存が加わるという、3つのポリトーナルとして曲が開始されているという事が判るのであります。フリスとクラウゼの2人だけでも立派な複調ですが、最も注目すべきはそれらのふたつの調性に対して「等音程」という、減三和音の構成音は減七という短三度等音程の断片をインポーズしているワケですね。最も注目すべきは、「等音程」がハ長調の増六度方向に在り、嬰ト短調という長二度への方角にあるという事は、異名同音を好意的に拡大解釈すればA#の全音上下の調域に対して等音程を発する場、として等音程フレーズを弾いていると解釈可能なのであります。

等音程の開始基準を与える動機として、これは対位法の刺繍音の活用として拡大的に解釈された物として解釈できるでありましょうし、カトラーの音こそがフリスとクラウゼの2つの調域を紡いでいるという事がお判りになると思います。

これを対位法の側面とは異なるジャズ的な方面から見たとすると、等音程を発するキッカケを見出すにはA♭メジャーの調域とCメジャーが接続し合う場合、その丁度半分の音程部分、つまりこの場合は「A#(=B♭)」が開始位置という基準を見出す事ができます。これはA♭とCを長三度と見なして半分の音程幅に等音程の開始位置を置くという方法論という事が判ります。

今回の譜例で多調とやらがあまりピンと来ない方で打ち込みをやられる方なら「同一音源」で三声を鳴らしてみるのをオススメします。譜例のフリスの部分であるギターのパートは譜例よりも1オクターヴ低くするのが実際ですが、カトラーのトラックはE音のオクターヴを重視し乍らA♯のディミニッシュ・トライアドの分散を充てて、それにクラウゼのトラックをメロディとして鳴らす様にすれば判りやすいかと思います。揶揄するワケではなく、それこそ8ビット系の音楽のような音色でやってみるとあからさまに多調感とやらが思いの外理解できるかと思いますのでお試しあれ。

一方で、今回の「Labyrinth」の当該部分では用いられておりませんが、先ほどの二つの調域を転回してCとA♭という「短六度」をふたつに折る、というもうひとつの方法論も見過ごしてはなりません。その場合等音程を発する基準は「E音」の位置となり、三全音の音程関係で陰陽の様に等音程フレーズを与えるポイントとなる点が存在する事を忘れてはならない所が重要な点です。

等音程は今回の例では「短三度等音程」の断片にしか過ぎませんが、等音程は短三度ばかりではありませんし、等比音程を配置させればさらに多調方面の世界は拡大させる事をも意味します。

ジャズ的アプローチで見た場合、その等音程とやらをどういう脈絡として用いるか、という他の調域など発生していなくともそれを「キッカケ」に見なせる様な動機付けというのがアプローチとして「使える」のでありまして決して見過ごしてはならないと私は思います。まあ等音程の扱いの面白さはこればかりが答ではないので、私のブログを継続的にお読みになっていればいずれ色んな事を見掛けるようになるかと思います(笑)。

近年の音楽理論書の類でポピュラー界隈にも視野に入れてこうした多調の世界まで言及している書物は、エッグ、カーン、ハットフィールド&ザ・ノース、ナショナル・ヘルス等で知られるカンタベリー系のキーボーディストであるデイヴ・スチュワートの著書がリットーミュージックから出版されているのでそちらを確認していただければと思います。過去にも私のブログで紹介した様に、象徴的なバイトーナル・コードの解説については逐一名称は割り当てられていないモノのきっと役に立つのではないかと思います。しかし、複調や多調に耳が馴染んでいる人は意外にも少ないのは何もプログレに限った事ではありません。こうした響きそのものを好む層は勿論存在するものの、全体的なパイから見ればかなり少数な方であります。また、単一の調性の側ばかりからそうした音楽を見つめた場合、単一の調性の枠組みで培われていた体系やらを逸脱するので、理解の浅い人はそれを是とせずに拒んでしまう様な人も存在します。

私から言わせれば、複調・多調の世界を学校教育に例えるならば高校以上の学校教育の様な物で、単一の調性の枠組みが理解できる様な物は義務教育過程の最終段階つまり中学教育の様な物として置き換える事ができるかと思います。義務教育でも大概の通り一遍の事は判ったつもりになるから、それ以上の難しい方面は敢えて選択しないという道を選ぶという事が音楽にも言える様な気がします。

プログレというジャンルの枠組みで見ると、本来なら複調・多調を楽々とこなすくらいのスキルを備え乍らも、作品として巧みに発展させる事ができずに結果的にロックという側面の体系を使って大衆に迎合してしまうバンドも大物として存在していたりします(笑)。プログレという枠組みを越える位の認知度を備えつつも実は音楽的には聴けば聴く程高次な技法が導入されておらず、うわべだけの速いフレーズや複雑怪奇な符割や拍子と演奏技術で誤摩化されてしまうのがプログレの最初の段階と言えるかもしれません。

食い付きやすいフレーズからじゃないとノリが悪く、アーティスト側もセールス方面に強欲だったりするモノだから耳の習熟が進まぬ側に迎合してしまうという悪循環。それでいてサウンド面もロックたる音でなければならぬという体系化されてしまった方面からの欲求があり、大抵はメロトロンやらオルガンを礼賛しちゃったりするのが関の山。誰もがイメージしやすい壮大なクラシカルなポリフォニーも用意せねばならなくなる時があって、近代和声ならともかく、そこから200年以上も昔に遡る様な西洋音楽をイせるかの様な方法論に則って、コンプレックすを抱えた短足&黄色い肌のお兄ちゃん達は、容姿が西洋人ばりのプレイヤーを用意して日本独自のおかしなおかしなプログレが生まれちゃったというのも昔はありましたっけ(笑)。

音楽作品を吟味する上でフィルタリングしなければいけない事というのは楽器形態やらサウンド面(エフェクト含)やら音響的な面のキャラクター、歌詞に左右されぬ事であると思えるワケで、大した和声やら演奏でもないのに速弾きが仕込まれて歌詞の内容に心酔してしまうとなると、これは真の音楽面とは別の意味で強い興味を頂いた事に違いなく、こうした聴き方で音楽を聴いているだけなのに、音楽面とやらを語る事ができぬクセして自分の好みだけは吹聴してしまうほど強烈に訴えかけようとするのは皮相浅薄な連中の悪いクセでして、これは特段プログレ連中に始まった事ではないのではありますが、プログレというジャンルがどうも崇高に見られている向きがあり、しかもテクニカルであればもうその時点で近視眼的に「プログレッシブなんちゃら」とか枕詞が付いたりしちゃうのだからタチの悪い世の中になっている現在では更なる注意喚起が必要かなと思う事しきりであります(笑)。

複調や多調というのは、単一の調性の世界ですら先述の様な誰もが通って来た様な道を今も模索している人達が欲する世界ではありません。耳の理解が進まぬ者が聴けば逸脱した音には理解不能である事には間違いないでしょう。少なくとも複調・多調の理解が及ぶ人は、そうした体系化された枠組みの中の束縛から解放されて辿り着いた人の持つ音楽の聴取能力でありまして、難しい類の和声に慣れ親しんだ人ならば間違いなく好む世界が共通してある、という事だけは知ってもらいたいと思います。

亦、そうした人達の中に於いて私の様に和声を抜粋して来る事が可能な者も生産されるというのがこうした現実なのであります。厳しい類の音世界に慣れ親しんでいる人は、その音楽を繙く事も苦労しないワケです。耳の習熟が及ばぬ頃などどんな音楽に対しても音を採る事すら難儀するという経験がどんな人にもあるとは思いますが、厳しさを知ると、通常の振る舞いを楽にさせてくれるモノであります。つまり、「音が苦」ではなく本当に音が楽に聴こえる様になるのです。だからこそ若い頃から音楽の厳しさに触れ合ってほしいワケでありまして、感受性の強い時期には既に通り一遍の「単一の調性の枠組み」という仕組みは理解しておいて厳しさを獲得する重要な時期であると私は思います。今は特にYouTubeというメディアも肯定的に利用できるワケですからこうした所から早期の段階で難しい類の音楽を臆する事なく触れ合って、私の様なレコメンドに遭遇していただければコレ幸いです(笑)。

扨て、プログレ関連の楽曲の複調・多調を見るという今回のテーマですが、UKの「Danger Money」のド頭のエレクトラ・コードだけを論ってバイトーナルだとポリトーナルだの論ずるつもりは毛頭ありません(しかもとっくの過去に語っております)。ジェントル・ジャイアント(=GG)の「Black Cat」や「Design」を引き合いに出したのは今年からでしたね。勿論それらには説明していく順序が備わっているので、そうした意図から私はこれまでレコメンドしているのですが、奇異な和声感として映る曲を今回は引き合いに出してみようかな、という試みなのです。

以前にもウォルター・ベッカーの「サーカス・マネー」関連やら最近ではドナルド・フェイゲンの「Sunken Condos」絡みでも語った時にチラッと述べておりましたが、スティーリー・ダン関連においてメジャー・コード上での♭13th音の発生というのは今に始まった事ではないので、私のブログを継続的にお読みになられている方ならもう既にお判りかと思いますが、この♭13th音の発生を、単一の調性上の特異なモード・スケール由来の音という風に見るのではなく、「他の調性」からの音という風に見た時の音という区別で見ると面白さが増すだろうと思って今回は全く別の曲を紹介するのであります。

という事で、今回引き合いに出す曲はアート・ベアーズの「Labyrinth」。ヘンリー・カウ人脈がそのままカウの前衛路線を突き進んだバンドの1stアルバム「Hopes and Fears」収録のモノですね。このアルバム収録の「Piers」も私はとても好きで、フェード・インで入って来るオルガンのクラスターは臨死状態に於けるニューロンが伝達している全ての感覚を知覚させているかの様な、死ぬ直前の疼痛も快楽も脳内麻薬もゴッタ煮状態となっている臨界状態すら思わせる様に投影してしまうのであります。武満徹の笙に依るクラスターもこの曲の通ずる様な感じを抱いている私ですが、色んな意味でこのアルバムは和声的な意味でも音楽的に深みのある側面を感じ取らざる得ない程の素晴らしいモノだと思います。

でまあ、当該曲の「Labyrinth」の多調という部分は冒頭から聴く事が出来るのでありますが、ダグマー・クラウゼがAs音(=A♭音)を唄うまで間の唄っている調域はハ調の調域であります。これを堅持して唄っているのですが、「堅持」というのは何故なのか!?

冒頭からフレッド・フリスがギターでかき鳴らしている音はA♭メジャー。その後同主調方面であるG#マイナーを弾きますが、A♭メジャー・トライアドに対してクラウゼの唄は冒頭では「F - E」と唄っているのでありまして、この「E音」がフリスのA♭メジャー・トライアドから見ると♭6th(=♭13th)音となっているのであります。

しかもクリス・カトラーのパーカッションは当てずっぽうなチューニングをしているのではなく、冒頭からA#ディミニッシュ・トライアドの分散フレーズで叩かれているんですな。これは曲が進む事によって他の音を使い分けていたりするので、A#をロ調の調域の平行短調である嬰ト短調(=G#マイナー)のII度の方向として私は調を決定付けております。

つまり、異名同音ですがA♭メジャーとG#マイナーという同主調の併存に加えてハ長調の併存が加わるという、3つのポリトーナルとして曲が開始されているという事が判るのであります。フリスとクラウゼの2人だけでも立派な複調ですが、最も注目すべきはそれらのふたつの調性に対して「等音程」という、減三和音の構成音は減七という短三度等音程の断片をインポーズしているワケですね。最も注目すべきは、「等音程」がハ長調の増六度方向に在り、嬰ト短調という長二度への方角にあるという事は、異名同音を好意的に拡大解釈すればA#の全音上下の調域に対して等音程を発する場、として等音程フレーズを弾いていると解釈可能なのであります。

等音程の開始基準を与える動機として、これは対位法の刺繍音の活用として拡大的に解釈された物として解釈できるでありましょうし、カトラーの音こそがフリスとクラウゼの2つの調域を紡いでいるという事がお判りになると思います。

これを対位法の側面とは異なるジャズ的な方面から見たとすると、等音程を発するキッカケを見出すにはA♭メジャーの調域とCメジャーが接続し合う場合、その丁度半分の音程部分、つまりこの場合は「A#(=B♭)」が開始位置という基準を見出す事ができます。これはA♭とCを長三度と見なして半分の音程幅に等音程の開始位置を置くという方法論という事が判ります。

今回の譜例で多調とやらがあまりピンと来ない方で打ち込みをやられる方なら「同一音源」で三声を鳴らしてみるのをオススメします。譜例のフリスの部分であるギターのパートは譜例よりも1オクターヴ低くするのが実際ですが、カトラーのトラックはE音のオクターヴを重視し乍らA♯のディミニッシュ・トライアドの分散を充てて、それにクラウゼのトラックをメロディとして鳴らす様にすれば判りやすいかと思います。揶揄するワケではなく、それこそ8ビット系の音楽のような音色でやってみるとあからさまに多調感とやらが思いの外理解できるかと思いますのでお試しあれ。

一方で、今回の「Labyrinth」の当該部分では用いられておりませんが、先ほどの二つの調域を転回してCとA♭という「短六度」をふたつに折る、というもうひとつの方法論も見過ごしてはなりません。その場合等音程を発する基準は「E音」の位置となり、三全音の音程関係で陰陽の様に等音程フレーズを与えるポイントとなる点が存在する事を忘れてはならない所が重要な点です。

等音程は今回の例では「短三度等音程」の断片にしか過ぎませんが、等音程は短三度ばかりではありませんし、等比音程を配置させればさらに多調方面の世界は拡大させる事をも意味します。

ジャズ的アプローチで見た場合、その等音程とやらをどういう脈絡として用いるか、という他の調域など発生していなくともそれを「キッカケ」に見なせる様な動機付けというのがアプローチとして「使える」のでありまして決して見過ごしてはならないと私は思います。まあ等音程の扱いの面白さはこればかりが答ではないので、私のブログを継続的にお読みになっていればいずれ色んな事を見掛けるようになるかと思います(笑)。

2012-12-01 00:47