ジョージ・ラッセル/リディアン・クロマティック・コンセプトについて [楽理]

私は率直に言ってリディアン・クロマティック・コンセプトは批判的な側に居るモノです。

「どーせ、濱瀬元彦氏がそっちのポジションだから倣ってるだけじゃねーの?」

などと仰る方もいるかもしれませんが、私は濱瀬氏のソフトな批判よりももっと批判的なポジションに位置しているかもしれません(笑)。

但し、他では見受けられないような混合された音階を生んだのは面白い発想だと思いますし、結果的には調性の嘯きを「さらに嘯く」という、素材が判らぬほどの加工品としての姿に変容させるという意味では、動機に乏しい者からすれば非常に扱いやすい脈絡を得る理論だと、その辺りはきちんと整理して評価しつつ批判をしたいと思います。

まあ、横浜駅西口から横浜駅東口行くのにタクシー使う様な物がリディアン・クロマティック・コンセプトだと私は思っております(笑)。

リディアン・クロマティック・コンセプトというのは、「二重導音」の歴史を学んだ人ならば間違いなくそちらの側のサポートするモノでありまして(※リディアン・クロマティック・コンセプトの側を盲信しなくなるという意)、二重導音で生ずる音階外(ノンダイアトニック)の音が調性の対蹠点である音(ハ長調ならF#音)というのは、

《イ短調がAドリアンとして嘯く時の音、ハ長調がCリディアンとして嘯く時に頻出する両者の音だからいっその事8つ目の音として階名に組み込んでしまおうぜ!》

という歴史があった物です。

そうすると結構お叱りを受けてしまいかねない封建的な世界の枠組みでお座なりになり、二重導音導入の際に再び脚光を浴びるという歴史を持つ音の牽引力そのものなんですわ。何百年、ほぼ1000年前からこうした音階外の音の使用という歴史があり、その理解がなくリディアン・クロマティック・コンセプトを是とするのはチョットいただけないなーと思うワケですよ。

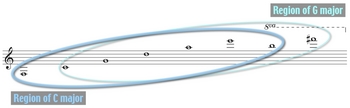

まあ、リディアン・クロマティック・コンセプトは完全五度をスケール・トニックであるハ長調のC音から6回累乗させると7音目はF#音を生じるからハ長調の重心はホントはト長調なんだ!という所から始まっておりますが、じゃあ7音も積み上げる前にたった1音の時、C音がポツネンと存在する時の状況からまず考えてみましょうか。

C音が単体で存在しているにしか過ぎない状況、この時点で「ハ長調」を堅持させて調をイメージするのは愚の骨頂です(笑)。

穿った見方をすればこのC音は変ニ長調の導音かもしれない、そういう可能性をも秘めた音でもあるのですが(笑)、オクターヴがなぜ細分化されていったのか!?という歴史通りに倣えば、C音というたった1つの音に対して調性を与えるのはフェアではありませんしC音はC音でしかないのでありますが、これに「共鳴」するのは「完全音程」なのであります。

完全音程とは、完全一度、完全八度、完全五度、完全四度という音程です。今回完全一度と完全八度に関しては語りません。残された完全五度と完全四度という2つの音程がC音に作用するのが完全音程の「真の共鳴」なのです。

例えばC音に対して上に完全五度、下に完全四度、という音程を想定してしまうと、まるでハナから其処にハ長調があるようなわざとらしさを演出することとなりますので(笑)、調性の無い状況で等しく平等に扱うには、C音に対して上にも下にも同時に完全五度と完全四度の両者が作用しなくてはならない状況を考えるべきなのであります。

つまり、C音に対して

上に完全五度セパレート、下に完全五度セパレート

上に完全四度セパレート、下に完全四度セパレート

というこういう状況が最もニュートラルな姿でして、C音というたったひとつの音から「共鳴」を始めるには2音目を探るコトではなく、完全音程の共鳴の作用から3音目までを生むのであります。

ここから音階の情緒やらは始まって行くのが「歴史」そのものなんですね。完全音程の作用の次には低次に現れる倍音列同様長三度が視野に入って来るのですが、これは今回必要の無い事なので割愛します。

C音が与えられ、等しく共鳴度を探ったらC音の下にF音を生じてしまう。F音とC音とG音を経由して完全五度を累積して行くと、ト長調の調域を得る前にハ長調の調域を満たすんですね(笑)。

リディアン・クロマティック・コンセプトは数多くの「リディアン族」とも言える近似的なスケールを人工的に作り出す事により想起し得るリディアン・グループでは置き換え可能という理論なのであります。

ジョージ・ラッセルがそうした理論は、全音階に於ける主和音にて副十三「C△7(9、♯11、13)」和音の方が「C△7(9、♮11、13)」よりも綺麗に響くからという所に立脚している物で、綺麗に響くそれはト長調の全音階である為、ハ長調の重心はト長調にある! という強弁から始まっている訳です。

これが詭弁だという事に気付かないのは論理的に考えが及ばないからなのでありますが、ハ長調やト長調という調性を無関係にして考えるのであれば、ジョージ・ラッセルは「メジャー7th(9、♯11、13)」というコードが綺麗に響く事に立脚しているそれは、単なる下属音上に出来る13thコードの事なのでしかなく、

《下属音上に作られる増11度を内含するメジャー13thコード》

を形成すれば、その和音構成音は属調の全音階が実態なのだ、と述べている訳ですね。この13thコードはリディアン・トータルという状況なのであるのです。

そこまで仰るのなら、ハ長調の本来の全音階 [C・D・E・F・G・A・B♮] という音組織は、Fリディアンとして見立てれば良いという事に過ぎないのですから、

《ヘ長調(Key=F)の主音上で「キレイに響かせる」為に「F△7(9、♯11、13)」というコードを作ったんでさぁ、ダンナ。》

《ヘヘッ。このコードの和音構成音は [F・A・C・E・G・B♮・D] になるんでさぁ。ヘ長調のクセにこいつぁハ長調の音組織なんでさぁ、ダンナ。》

と言う事に等しいワケですね(笑)、他でも語っていますケド(笑)。

もはや、こんな莫迦気た詭弁など禅問答にも劣る物でしかありません。そうは言っても日本を代表する現代音楽作曲家である武満徹が支持しているではないか! という声もありましょうが、武満徹を例に挙げるまでもなく西洋音楽界隈での旋律形成、特に対位法を用いた場合、原調(対位法では主調と呼ぶ)の旋律形成に対して他の旋律を形成させた時、互いにトリトヌス対斜を形成させぬ様にして音を変化させる物です。

これを「変応」と言うのですが、変応が常に視野に入る状況なのでハ長調であってもF♯が頻出して属調のフレージングを形成するのは対位法では太古の昔からあった技法のひとつなのです。

そうしたトリトヌス対斜を避けて来た歴史があるので、ジャズのクロマティシズム(半音階追究のひとつの主義)に依る、ジャズ・イディオム的な旋律形成と対位法の変応との妙味に武満が好意的に解釈している事は西洋音楽の理解がある者からすれば直ぐに読み取れる物であり、こうした対位法の変応の理解がないままに、ジョージ・ラッセルのバツが悪くなりそうになると武満徹の立場を皮相的に取り上げてはリディアン・クロマティック・コンセプトの立ち位置が危うくならぬ様に助け舟を出そうとするのは是亦愚の骨頂なのであります。

軈てはリムスキー=コルサコフ等が提唱するように、私もつい先日「ハーモニック・メジャー・スケール」を取り扱った様に、例えば上方に五度圏を累積する調域と同様に下方に四度圏を累積させて互いが等方に拡大させて行った場合、基の調域外の音の方が実は「嘯き」にとっては都合のいい音が得られて行くモノです。

リディアン・クロマティック・コンセプトは上方音列ばかりに目を向けてしまうため、結果的にヘプタトニックからさらに「嘯いた」8音目の音を得ようとする時は全てが五度の累乗となりシントニック・コンマの世界へさらに近付いていく矛盾も孕むようになってきます。

付言しておくと、音階は古代ギリシア時代から「大完全音列(シュステーマテレイオン)」という形で形成され、主音の上方五度に上属音&主音の下方五度に下属音として生じた様に、本来は主音の上と下とに2つの音楽的相貌(位相)から成り立っています。

とはいえ上方倍音列に下属音に相当する音が一切現れる事なく、全音階はしれっと下属音を含み乍ら機能和声システムは上方倍音列の側というひとつの相貌だけに着目して理論体系の整備が為されて来ました。

こうした体系整備は数学者も貢献しているのですが、振動数を視野に入れると主音の下方に位置する相貌は理論体系として好ましくない物となります。

主音よりも比率の少ない音程比など物理的には存在しないからです。数学者をはじめ教育体系は一義的な体系整備が好ましく、こうして下方の相貌は棄却せざるを得ませんでした。

オイラーですら負の数の乗算を認めなかったポジションに在ったのですから、音楽の機能和声という枠組みが多義的な社会をも包摂した体系整備を選択する訳もありません。

下方の相貌がようやく脚光を浴びる様になるのはヘルムホルツの差音の発見以降、アルテュール・フォン・エッティンゲンによる和声二元論の論文、更にその後のフーゴー・リーマンによるトネッツ、更には20世紀に入って音響心理学方面のテオドール・リップスやマックス・フリードリヒ・マイヤーに依る研究が音楽界にも影響を及ぼしてからの事となる物で、こうした人々にまで目を向けているのであるならば否応無くジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトの根拠は甚だしく脆弱な物にならざるを得ません。

更に言えば、リディアン・クロマティック・コンセプト内で得られる人造的な音列(音階)というのは結果的には短音階と長音階が混合される音の羅列は近親的な調的関係でも得られるモノで、わざわざリディアン・クロマティック・コンセプトを基準にして習得する必要はなく、ヒンデミットのルードゥス・トナリス(=優位二声部性の援用)にも見られるように、短九度の脈絡を見付けようとする場合、下方の牽引力と同様に得られる「完全四度累積」の体の重畳によって「半音」を生むことの方が手っ取り早く(ちょうど1年程前に書いております)、なにゆえリディアン・クロマティック・コンセプトが礼賛されるのかは些か疑問なのであります。

無論、アカデミックな方面からの裏付けを理解として持たない物にとっては縁遠い音が非常にインスタントに得られるモノではあるでしょうが、西洋音楽は10世紀ほど前から8つ目の階名を組込もうとしつつも封建的な社会の枠組みからお上のお伺いを立てつつお座なりにして、その数百年後にまずは「二重導音」としての使い方が体系化されるようになるワケですが全てを覆すようなモノではなく局所的な例外の一つの様に扱われていくのであります。その使用形態が「限定的」であるコトを強化した背景というのは「音律」が平均律ではなかったからです。

平均律が導入されると「全音→全音→半音→全音→全音→全音→半音」という音並びのパズルのピースは、どの部分の「階段」も全て同じ波状になっています。平均律ではない音律はそれぞれが微妙に違っていたので、とても似た形状であってもはめ込むコトはできないジグソー・パズルのピースの様なモノだったのです。

ところが平均律が導入されると、先の全音と半音による音列は、裏返されて使われていても今度は同じ調性内で「ミ」からの下行形「ミレドシラソファミ」と同じ事だというコトを見付けます。長音階と短音階の「嘯き」をこうした平行調内で見付けたことで、長調なのに、平行短調側の「変化音」を使ったりするようになりました。それがさらに発展していくと次の様な事が生まれます。

平行短調側の主和音の五度の下行形が平行長調と同じ音並びなら、短和音上の五度では常にそうして嘯いても良いよね!?となり、今度は「同主調」同士の行き交いが活発になります(同主調それぞれの主音が応答)。これが下属調短調での「応答」も然りでその時多様化します(既に述べておりますので同じ事はあらためて語りません)。

こうした「自然の摂理」で生じた音並びを受け入れずに、自身の手前勝手な脆弱な知識と耳から、勝手に下方倍音列がオカルトだのと宣うのは如何なモノか!?と問うているワケですな。

こんなコト全否定しているようじゃ、リスト以降、ワーグナーやR.シュトラウスやブルックナーですらも全否定されるコトになるのでありましょう(笑)。殆どの人は実はこうした人達の作品ですら根拠を引っ張って来れないモンなんです。得てして食い付きやすいフレーズは音楽的語彙など豊かでなくとも引っ張って来れる位の所からしか脈絡を見付けてこれないモノです(笑)。

脈絡探しに難しい作品(概ね自分の耳が拙いのを言い訳に出来ぬ難しく耳に届く物)に対しては途端にバッサリ切り捨ててしまうワケですよ(笑)。リディアン・クロマティック・コンセプトの著書を大事そうに持っている人が居ると可哀想に思えて仕方がありません。他から得られるモノなど沢山あるのに、それが出来なかった事を証明するようなモンですからね(笑)。嗚呼、まーたヘソで茶を沸かしてしまいました♪

「どーせ、濱瀬元彦氏がそっちのポジションだから倣ってるだけじゃねーの?」

などと仰る方もいるかもしれませんが、私は濱瀬氏のソフトな批判よりももっと批判的なポジションに位置しているかもしれません(笑)。

但し、他では見受けられないような混合された音階を生んだのは面白い発想だと思いますし、結果的には調性の嘯きを「さらに嘯く」という、素材が判らぬほどの加工品としての姿に変容させるという意味では、動機に乏しい者からすれば非常に扱いやすい脈絡を得る理論だと、その辺りはきちんと整理して評価しつつ批判をしたいと思います。

まあ、横浜駅西口から横浜駅東口行くのにタクシー使う様な物がリディアン・クロマティック・コンセプトだと私は思っております(笑)。

リディアン・クロマティック・コンセプトというのは、「二重導音」の歴史を学んだ人ならば間違いなくそちらの側のサポートするモノでありまして(※リディアン・クロマティック・コンセプトの側を盲信しなくなるという意)、二重導音で生ずる音階外(ノンダイアトニック)の音が調性の対蹠点である音(ハ長調ならF#音)というのは、

《イ短調がAドリアンとして嘯く時の音、ハ長調がCリディアンとして嘯く時に頻出する両者の音だからいっその事8つ目の音として階名に組み込んでしまおうぜ!》

という歴史があった物です。

そうすると結構お叱りを受けてしまいかねない封建的な世界の枠組みでお座なりになり、二重導音導入の際に再び脚光を浴びるという歴史を持つ音の牽引力そのものなんですわ。何百年、ほぼ1000年前からこうした音階外の音の使用という歴史があり、その理解がなくリディアン・クロマティック・コンセプトを是とするのはチョットいただけないなーと思うワケですよ。

まあ、リディアン・クロマティック・コンセプトは完全五度をスケール・トニックであるハ長調のC音から6回累乗させると7音目はF#音を生じるからハ長調の重心はホントはト長調なんだ!という所から始まっておりますが、じゃあ7音も積み上げる前にたった1音の時、C音がポツネンと存在する時の状況からまず考えてみましょうか。

C音が単体で存在しているにしか過ぎない状況、この時点で「ハ長調」を堅持させて調をイメージするのは愚の骨頂です(笑)。

穿った見方をすればこのC音は変ニ長調の導音かもしれない、そういう可能性をも秘めた音でもあるのですが(笑)、オクターヴがなぜ細分化されていったのか!?という歴史通りに倣えば、C音というたった1つの音に対して調性を与えるのはフェアではありませんしC音はC音でしかないのでありますが、これに「共鳴」するのは「完全音程」なのであります。

完全音程とは、完全一度、完全八度、完全五度、完全四度という音程です。今回完全一度と完全八度に関しては語りません。残された完全五度と完全四度という2つの音程がC音に作用するのが完全音程の「真の共鳴」なのです。

例えばC音に対して上に完全五度、下に完全四度、という音程を想定してしまうと、まるでハナから其処にハ長調があるようなわざとらしさを演出することとなりますので(笑)、調性の無い状況で等しく平等に扱うには、C音に対して上にも下にも同時に完全五度と完全四度の両者が作用しなくてはならない状況を考えるべきなのであります。

つまり、C音に対して

上に完全五度セパレート、下に完全五度セパレート

上に完全四度セパレート、下に完全四度セパレート

というこういう状況が最もニュートラルな姿でして、C音というたったひとつの音から「共鳴」を始めるには2音目を探るコトではなく、完全音程の共鳴の作用から3音目までを生むのであります。

ここから音階の情緒やらは始まって行くのが「歴史」そのものなんですね。完全音程の作用の次には低次に現れる倍音列同様長三度が視野に入って来るのですが、これは今回必要の無い事なので割愛します。

C音が与えられ、等しく共鳴度を探ったらC音の下にF音を生じてしまう。F音とC音とG音を経由して完全五度を累積して行くと、ト長調の調域を得る前にハ長調の調域を満たすんですね(笑)。

リディアン・クロマティック・コンセプトは数多くの「リディアン族」とも言える近似的なスケールを人工的に作り出す事により想起し得るリディアン・グループでは置き換え可能という理論なのであります。

ジョージ・ラッセルがそうした理論は、全音階に於ける主和音にて副十三「C△7(9、♯11、13)」和音の方が「C△7(9、♮11、13)」よりも綺麗に響くからという所に立脚している物で、綺麗に響くそれはト長調の全音階である為、ハ長調の重心はト長調にある! という強弁から始まっている訳です。

これが詭弁だという事に気付かないのは論理的に考えが及ばないからなのでありますが、ハ長調やト長調という調性を無関係にして考えるのであれば、ジョージ・ラッセルは「メジャー7th(9、♯11、13)」というコードが綺麗に響く事に立脚しているそれは、単なる下属音上に出来る13thコードの事なのでしかなく、

《下属音上に作られる増11度を内含するメジャー13thコード》

を形成すれば、その和音構成音は属調の全音階が実態なのだ、と述べている訳ですね。この13thコードはリディアン・トータルという状況なのであるのです。

そこまで仰るのなら、ハ長調の本来の全音階 [C・D・E・F・G・A・B♮] という音組織は、Fリディアンとして見立てれば良いという事に過ぎないのですから、

《ヘ長調(Key=F)の主音上で「キレイに響かせる」為に「F△7(9、♯11、13)」というコードを作ったんでさぁ、ダンナ。》

《ヘヘッ。このコードの和音構成音は [F・A・C・E・G・B♮・D] になるんでさぁ。ヘ長調のクセにこいつぁハ長調の音組織なんでさぁ、ダンナ。》

と言う事に等しいワケですね(笑)、他でも語っていますケド(笑)。

もはや、こんな莫迦気た詭弁など禅問答にも劣る物でしかありません。そうは言っても日本を代表する現代音楽作曲家である武満徹が支持しているではないか! という声もありましょうが、武満徹を例に挙げるまでもなく西洋音楽界隈での旋律形成、特に対位法を用いた場合、原調(対位法では主調と呼ぶ)の旋律形成に対して他の旋律を形成させた時、互いにトリトヌス対斜を形成させぬ様にして音を変化させる物です。

これを「変応」と言うのですが、変応が常に視野に入る状況なのでハ長調であってもF♯が頻出して属調のフレージングを形成するのは対位法では太古の昔からあった技法のひとつなのです。

そうしたトリトヌス対斜を避けて来た歴史があるので、ジャズのクロマティシズム(半音階追究のひとつの主義)に依る、ジャズ・イディオム的な旋律形成と対位法の変応との妙味に武満が好意的に解釈している事は西洋音楽の理解がある者からすれば直ぐに読み取れる物であり、こうした対位法の変応の理解がないままに、ジョージ・ラッセルのバツが悪くなりそうになると武満徹の立場を皮相的に取り上げてはリディアン・クロマティック・コンセプトの立ち位置が危うくならぬ様に助け舟を出そうとするのは是亦愚の骨頂なのであります。

軈てはリムスキー=コルサコフ等が提唱するように、私もつい先日「ハーモニック・メジャー・スケール」を取り扱った様に、例えば上方に五度圏を累積する調域と同様に下方に四度圏を累積させて互いが等方に拡大させて行った場合、基の調域外の音の方が実は「嘯き」にとっては都合のいい音が得られて行くモノです。

リディアン・クロマティック・コンセプトは上方音列ばかりに目を向けてしまうため、結果的にヘプタトニックからさらに「嘯いた」8音目の音を得ようとする時は全てが五度の累乗となりシントニック・コンマの世界へさらに近付いていく矛盾も孕むようになってきます。

付言しておくと、音階は古代ギリシア時代から「大完全音列(シュステーマテレイオン)」という形で形成され、主音の上方五度に上属音&主音の下方五度に下属音として生じた様に、本来は主音の上と下とに2つの音楽的相貌(位相)から成り立っています。

とはいえ上方倍音列に下属音に相当する音が一切現れる事なく、全音階はしれっと下属音を含み乍ら機能和声システムは上方倍音列の側というひとつの相貌だけに着目して理論体系の整備が為されて来ました。

こうした体系整備は数学者も貢献しているのですが、振動数を視野に入れると主音の下方に位置する相貌は理論体系として好ましくない物となります。

主音よりも比率の少ない音程比など物理的には存在しないからです。数学者をはじめ教育体系は一義的な体系整備が好ましく、こうして下方の相貌は棄却せざるを得ませんでした。

オイラーですら負の数の乗算を認めなかったポジションに在ったのですから、音楽の機能和声という枠組みが多義的な社会をも包摂した体系整備を選択する訳もありません。

下方の相貌がようやく脚光を浴びる様になるのはヘルムホルツの差音の発見以降、アルテュール・フォン・エッティンゲンによる和声二元論の論文、更にその後のフーゴー・リーマンによるトネッツ、更には20世紀に入って音響心理学方面のテオドール・リップスやマックス・フリードリヒ・マイヤーに依る研究が音楽界にも影響を及ぼしてからの事となる物で、こうした人々にまで目を向けているのであるならば否応無くジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトの根拠は甚だしく脆弱な物にならざるを得ません。

更に言えば、リディアン・クロマティック・コンセプト内で得られる人造的な音列(音階)というのは結果的には短音階と長音階が混合される音の羅列は近親的な調的関係でも得られるモノで、わざわざリディアン・クロマティック・コンセプトを基準にして習得する必要はなく、ヒンデミットのルードゥス・トナリス(=優位二声部性の援用)にも見られるように、短九度の脈絡を見付けようとする場合、下方の牽引力と同様に得られる「完全四度累積」の体の重畳によって「半音」を生むことの方が手っ取り早く(ちょうど1年程前に書いております)、なにゆえリディアン・クロマティック・コンセプトが礼賛されるのかは些か疑問なのであります。

無論、アカデミックな方面からの裏付けを理解として持たない物にとっては縁遠い音が非常にインスタントに得られるモノではあるでしょうが、西洋音楽は10世紀ほど前から8つ目の階名を組込もうとしつつも封建的な社会の枠組みからお上のお伺いを立てつつお座なりにして、その数百年後にまずは「二重導音」としての使い方が体系化されるようになるワケですが全てを覆すようなモノではなく局所的な例外の一つの様に扱われていくのであります。その使用形態が「限定的」であるコトを強化した背景というのは「音律」が平均律ではなかったからです。

平均律が導入されると「全音→全音→半音→全音→全音→全音→半音」という音並びのパズルのピースは、どの部分の「階段」も全て同じ波状になっています。平均律ではない音律はそれぞれが微妙に違っていたので、とても似た形状であってもはめ込むコトはできないジグソー・パズルのピースの様なモノだったのです。

ところが平均律が導入されると、先の全音と半音による音列は、裏返されて使われていても今度は同じ調性内で「ミ」からの下行形「ミレドシラソファミ」と同じ事だというコトを見付けます。長音階と短音階の「嘯き」をこうした平行調内で見付けたことで、長調なのに、平行短調側の「変化音」を使ったりするようになりました。それがさらに発展していくと次の様な事が生まれます。

平行短調側の主和音の五度の下行形が平行長調と同じ音並びなら、短和音上の五度では常にそうして嘯いても良いよね!?となり、今度は「同主調」同士の行き交いが活発になります(同主調それぞれの主音が応答)。これが下属調短調での「応答」も然りでその時多様化します(既に述べておりますので同じ事はあらためて語りません)。

こうした「自然の摂理」で生じた音並びを受け入れずに、自身の手前勝手な脆弱な知識と耳から、勝手に下方倍音列がオカルトだのと宣うのは如何なモノか!?と問うているワケですな。

こんなコト全否定しているようじゃ、リスト以降、ワーグナーやR.シュトラウスやブルックナーですらも全否定されるコトになるのでありましょう(笑)。殆どの人は実はこうした人達の作品ですら根拠を引っ張って来れないモンなんです。得てして食い付きやすいフレーズは音楽的語彙など豊かでなくとも引っ張って来れる位の所からしか脈絡を見付けてこれないモノです(笑)。

脈絡探しに難しい作品(概ね自分の耳が拙いのを言い訳に出来ぬ難しく耳に届く物)に対しては途端にバッサリ切り捨ててしまうワケですよ(笑)。リディアン・クロマティック・コンセプトの著書を大事そうに持っている人が居ると可哀想に思えて仕方がありません。他から得られるモノなど沢山あるのに、それが出来なかった事を証明するようなモンですからね(笑)。嗚呼、まーたヘソで茶を沸かしてしまいました♪

2012-07-18 16:05